But I would argue that this entirely misses the point. While World War II has been a playground for amateur historians most of the time, in their minds winning the crucial battles by a simple change in the deployment of troops, seldom is the question asked whether these games really depict the time accurately, or whether this should be a goal in the first place.

Before you get me wrong, most of these games do a marvellous job to simulate the equipment that was used by the combattants. Firing a M1 carabine feels different than the KAR98, for example, and commanding Tiger tanks is different to ordering an advance with Shermans. Often, the weapon effects also seem very realistic, with explosions tearing up the battlefield, and said battlefield is often carefully reconstructed from historic photographs and other sources.

|

| Depicted: stuff happening |

But I seriously doubt that this comes down to giving you a realistic feel of the conflict. It often gives you a feel of how it would feel to fire a special weapon in a totally controlled, cartoon-like environment. It's like the old war movies, with their John-Wayne-like antics, where heroes would shine and prove themselves in the line of fire while nameless guys are dying in dignity all around them to show how dangerous the situation is.

But unfortunately, the dying seldom is dignified, as death in combat often comes unexpected and gruesome, and apart from the short intervals of brutal combat, the feeling that all soldiers of all times agree on is boredom. This doesn't mean that you should try to make the dying as gory as possible in a vein attempt on even more "realism". If you really do this, there can be only two possible outcomes. One, the game becomes unplayable, not a game anymore, but an experience that wants to make you hurl. Or, second, it degrades the game only further by using the gore to justify other lackluster elements, like especially unnecessary violent setpieces. This often feels like one of Uwe Boll's rat-ass ideas, like showing the Auschwitz gas chamber POV style. That's violence porn.

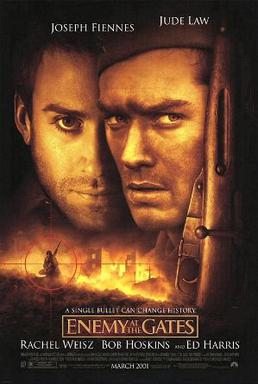

|

| The master himself. |

So, with that out of the way, where is the problem? I want to single out three games or game lines, because they all attempt at varying degrees of realism for a World War II setting and all fail at it: Paradox Interactive's "Heart of Iron" series, Activision's "Call of Duty" series, and Relic Entertaintment's "Company of Heroes". In each of those games, you are thrown into the setting in some capacity, influencing historic events.

The "Heart of Iron" series is the flagship of Paradox Entertaintment, a small Scandinavian firm that specializes in strategy titles so complex and user-unfriendly that they are only for the most dedicated of gamers. You take the control over a country during the period of 1936 to 1949 (extended by later expansions to 1953) - any country. Play as the German Reich and unleash the Wehrmacht on Europe, or try to establish an empire as Yemen.

|

| Is it a game? Art? Torture? Exam? You decide. |

In the game, you have control over various bloated menus and sliders, where you produce units, research technology, balance the domestic politicies and manage foreign policy. On a world map, you then proceed to send the produced units into foreign countries to paint their provinces in your own color. This sounds derivative, and in part it is. I played Hearts of Iron for many, many hours, and I thoroughly enjoyed it, make no mistake. But in the end, the pleasure comes from painting a map. Since we are on a grand strategic level, many decisions and details get swamped (like geography and such, which is highly abstracted).

But the most interesting thing I find is that the game, for all its meticulous details and totally overloaded menues, is not really realistic. For example, logistics don't really play a role. Fighting starts when you send your (oftentimes ridiculously large) armies into a province. Sliders move, a side wins, marches in, the province is painted. Yes, there are partisans and such, but the idea that by moving into a foreign country you "own" it hasn't worked for any invader anywhere, anytime.

|

| See? All red. |

Also, you don't need to plan offensives in this game. You order the an army of several millions to march into a swamp, and literally a minute later, they will move. I'm still waiting for a war game that tries to really show us how a war on the strategic level feels and not what many amateur leaders wanted it to feel (although, incidentally, this is how the Germans managed to loose two World Wars on the military side of things: an obcession with the idea that the map is the land, and that you can simply paint it).

Going down on the other end of the spectrum, we meet Call of Duty, a series of First-Person-Shooters set in the age of World War 2. As a disclaimer, I only played Call of Duty 5, but I'm told the others are very similar. Here you are one single soldier, shooting your way through hordes and hordes of enemies. The developers tried to give you the feeling that you are a cog in the machinery of war by letting stuff happen - soldiers running around, tanks driving and firing, explosions - but in the end, the nature of the genre makes it impossible for you not to shoot hordes of enemies and survive improbable stuff. It's an action game, after all.

+(7).jpg) |

| Things tend to become easy when viewed over a rifle's sights. |

But that means that the feeling is more Captain America than Saving Private Ryan. Although they are copying scenes from all the great war movies (often blatantly so), the set pieces don't really fall together. The games are also guilty of shamelessly unloading every war movie cliche and reinforcing popular cliches about World War II - Japanese soldiers as totally dishonorable, Russians as cold-blooded killers, and so on. If the Wehrmacht soldiers come around as the nice team while I'm playing Russians, something is going wrong. Seriously.

The last series takes the fighting to the tactical level. Company of Heroes is a Real-Time-Strategy game, allowing you to command squads of three to six soldiers and some vehicles on tightly confined battlefields, conveniently empty of civilians (something that Call of Duty does, too, even if there should be some). The fighting feels realistic, and the option to retreat units rather than to simply send them to the slaughter makes for an important gameplay aspect.

|

| Depicted: Stuff happening |

On the other hand, every feeling of immersion that the realistic and not at all glorious depiction of the actual combat could bring is destroyed by a lackluster voice acting and of course the almost unsulting campaign that comes with the game. In the campaign, you revisit all bad cliches about the Soviets in the war, while the game mechanics manage to mindlessly send literally endless waves of soldiers into machine guns to die - until you silence them. No one will ever stop sending those guys in otherwise. Mechanics like this are just so utterly stupid, they defy any resemblance of sense.

And the voice acting! Whoever wrote these lines must have played too much Command&Conquer. The Russian Penal Battailon, historically a unit for all those who dared to speak up or try to shirk that had to perform the most dangerous duties, greets you with such uplifting lines as "Do you need a suicide squad?" when clicked. Other troops display a similar detached sense of heroism in their comments that totally doesn't match the things going on.

|

| Because nothing screams heroism like being burned alive. |

I don't have a recipe for making a truly "realistic" World War II game. I seriously doubt that this is something anyone in their right mind wants anyway. But please, stop to distort the real events to match history to the tropes of video game storytelling. The Russians aren't the Orcs, and the Germans aren't the Alliance.

+(7).jpg)

_-_1875.jpg/433px-Jebens,_Adolf_-_Leopold_von_Ranke_(detail)_-_1875.jpg)