Carola Hommerich ist Wissenschaftliche

Mitarbeiterin am DIJ Tokyo. Hier arbeitet sie zu Glück und sozialer Ungleichheit in Japan und erforscht insbesondere die Zusammenhänge von objektiver Prekarität und subjektivem Exklusionsempfinden.

Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der umfragegestützten, interkulturell vergleichenden Einstellungs- und Werteforschung sowie der soziologischen Ungleichheitsforschung.

Frau Hommerich, war früher wirklich alles besser?

Das kommt darauf an, was man unter „früher“ versteht. Vergleicht man die Situation der heute 20- bis 30-jährigen Japaner mit der ihrer Eltern in den 1970er und 1980er Jahren, dann ist beispielsweise der Einstieg ins Berufsleben heute sicherlich schwieriger und mit mehr Risiken behaftet. Damals war es noch einfacher, eine unbefristete Festanstellung zu finden. Heute liegt der Anteil nicht-regulär Beschäftigter bei den 15-24-jährigen Berufstätigen bei 32,3 Prozent. Ein Wechsel in eine reguläre Anstellung im späteren Berufsverlauf ist nur schwer möglich. In Zeiten des wirtschaftlichen Booms konnte man vermutlich noch etwas unbeschwerter jung sein als heute. Das gilt nicht nur für Japan. Deutschland hat eine ähnliche Verschiebung hin zu befristeten und prekären Jobs erlebt, und in vielen europäischen Ländern ist die Lage der jungen Berufseinsteiger weitaus kritischer. Auffällig ist aber, dass die jungen Japaner stark verunsichert sind: Aus einer international vergleichenden Umfrage des japanischen Kabinettbüros von 2013 geht hervor, dass sich die japanische Jugend große Sorgen macht – um ihre berufliche Zukunft, um ihre Rente, um die wirtschaftliche Situation Japans allgemein, um soziale Beziehungen am Arbeitsplatz. Insgesamt sind diese Ängste stärker ausgeprägt als in den Vergleichsländern Deutschland, den USA, Schweden, Korea und Frankreich – dabei sind junge Menschen etwa in Frankreich objektiv größerer Prekarität ausgesetzt als in Japan.

Sie haben sich 2009 in einer Monographie für die Reihe des Deutschen Instituts für Japanstudien (DIJ) mit dem Thema „Jugend und Arbeit“ auseinandergesetzt. Woher kam Ihr Interesse für dieses Thema?

Die Idee für den Vergleich entstand während eines Auslandssemesters in Tokyo im Winter 2001/2002. Mir fiel auf, dass meine japanischen Freunde sich mit ähnlichen

Themen befassten wie meine deutschen Kommilitonen und ich: Wie soll es nach dem Studium weitergehen? Soll ein Job vor allem gut bezahlt werden, oder sollen Inhalt und individuelle Gestaltungsfreiheit im Vordergrund stehen? Mich hat damals interessiert,

ob es in Japan langfristig zu einer Individualisierung kommt, in dem Sinne, dass Selbstverwirklichung als wichtiger bewertet wird als finanzielle Sicherheit. Mit dem Eintritt ins Berufsleben verschieben sich die Prioritäten aber, da die Realität des Arbeitsmarktes

den idealistischen Ansprüchen nicht gerecht wird. Nach einigen Jahren in prekären Jobs, die zwar Raum für Selbstverwirklichung, Hobbys und Freunde lassen, aber bei denen man finanziell immer an der Armutsgrenze lebt, rücken materielle Aspekte letztendlich

doch stark in den Vordergrund – gerade wenn es irgendwann darum geht, eine Familie zu gründen. In der Hinsicht waren sich junge Japaner und junge Deutsche sehr ähnlich. In Deutschland habe ich mir damals die gut ausgebildete „Generation Praktikum“ angeschaut. Davon schafften es die meisten nach einer Art „Leidenszeit“ in verschiedenen Praktika doch auf eine feste Stelle. Im stark segmentierten japanischen

Arbeitsmarkt ist der Übergang in eine reguläre Beschäftigung dagegen meist nur schwer möglich. So verfestigt sich die Prekarität im Lebensverlauf. Mittlerweile sehen junge Japaner nicht-reguläre Jobs nicht mehr als Möglichkeit, etwas auszuprobieren, oder als Chance auf Freiheit und Selbstbestimmung. Das hat sich vor allem nach der internationalen Finanzkrise noch verstärkt: Bei den jungen Absolventen stehen heute wieder finanzielle Sicherheit und Planbarkeit an erster Stelle.

In Ihrer Monographie „‚Freeter‘ und ‚Generation Praktikum‘ – Arbeitswerte im Wandel? Ein deutsch-japanischer Vergleich“ beschreiben Sie eine verlorene Generation. Von der japanischen Bevölkerungsgruppe zwischen 15 und 24 Jahren waren 2003 9,8 Prozent arbeitslos. Durch die steigende Jugendarbeitslosigkeit ist vor allem Südeuropa mit ähnlichen Problematiken konfrontiert. Wie ist Japan mit diesen kritischen Entwicklungen umgegangen?

Im Vergleich zu Jugendarbeitslosenraten von über 55 Prozent, wie in Griechenland oder Spanien, klingen fast 10 Prozent nicht besonders problematisch. Es kommt aber darauf an, an was eine Gesellschaft gewöhnt ist. In Japan lag die Arbeitslosenrate von Anfang der 1970er bis Mitte der 1990er Jahre unter 3 Prozent. Dagegen sind 10 Prozent Jugendarbeitslosigkeit erschreckend viel. Man kann allerdings nicht behaupten, dass die japanische Regierung besonders viel unternommen hätte, um den jungen Menschen den Berufseinstieg zu erleichtern. Politische Maßnahmen richteten sich eher an ältere Arbeitnehmer, die die Zeit nach der Pensionierung mit 60 Jahren bis zum Beginn der Rentenzahlungen mit 65 Jahren überbrücken müssen. In dieser Gruppe war der Anteil Arbeitsloser ebenfalls stark – auf 8 Prozent – angestiegen. Die Hauptstrategie zur Reduktion von Arbeitslosigkeit in Japan war Deregulierung. So kommt es, dass so hohe Anteile junger Menschen in atypischen, meist befristeten Jobs sind. Empfehlenswert finde ich diese Vorgehensweise nicht. Eine neue Studie von Wei-hsin Yu von der Universität Texas zeigt für Japan, dass sich eine nicht-reguläre Beschäftigung langfristig negativer auf die individuelle Karriere auswirkt, als eine Phase der Arbeitslosigkeit. Allerdings müsste man das in weniger stark segmentierten Arbeitsmärkten überprüfen und auch psychologische Aspekte einbeziehen. In der Hinsicht ist eine Beschäftigung, auch wenn sie prekär ist, immer noch besser als keine. Das zeigen Daten einer landesweiten Befragung, die ich 2009 für das DIJ in Japan durchgeführt habe: Arbeitslose fühlen sich sehr viel stärker von der Gesellschaft ausgeschlossen als atypisch Beschäftigte. Diese Exklusionserfahrung wirkt sich stark negativ auf das subjektive Wohlbefinden aus.

Der „Jugend von heute“ wurde erst kürzlich in einem „Weckruf “ der FAZ wieder vorgeworfen, sie würde sich zu wenig auflehnen. Gibt es in Japan einen vergleichbaren Diskurs und wenn nicht, warum?

In Japan wurde die Jugend über die letzten Jahrzehnte hinweg immer wieder für ihre Passivität und ihr politisches Desinteresse kritisiert. Durch ihr selbstzentriertes und in sozialen Belangen apathisches Verhalten würde sie der Gesellschaft schaden. Die Gründe für dieses Verhalten werden unterschiedlich interpretiert. Der junge Soziologe Noritoshi Furuichi beispielsweise behauptet, die Jugend wisse, dass sie kaum politischen Einfluss habe – durch die starke demografische Alterung ist die Jugend als Wählergruppe eher uninteressant – und dass es für sie keine Aussicht auf sozialen Aufstieg gäbe. Statt nach Höherem zu streben oder für ihre Rechte zu kämpfen, habe sie sich mit ihrer Situation arrangiert und sei damit zufrieden. Ich denke, seine Einschätzung ist nicht ganz falsch, zumindest was die Desillusion betrifft. In einem zentralen Punkt würde ich ihm aber widersprechen: Was ich an Daten kenne, spricht eindeutig gegen eine „glückliche“ Jugend. Im Gegenteil: Ein Großteil der jungen Japanerinnen und Japaner ist unzufrieden und zutiefst verunsichert, steht unter immensem Leistungsdruck und hat Angst, den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren. Das gilt auch für die besonders gut Ausgebildeten. Ähnlich wie in Deutschland handeln sie stark „Lebenslauf-gesteuert“ – bei Handlungsentscheidungen wird immer auch abgewogen, wie etwas in der Bewerbungsmappe wirkt.

Sowohl Japan als auch Deutschland sind einem massiven demografischen Wandel ausgesetzt. Wie wirkt sich dieser Ihrer Meinung nach auf den Jugendbegriff beider Gesellschaften aus? Kann man hier noch von „Generationen“ sprechen?

Politische Maßnahmen richteten

sich eher an ältere Arbeitnehmer, die die

Zeit nach der Pensionierung mit 60 Jahren

bis zum Beginn der Rentenzahlungen

mit 65 Jahren überbrücken müssen.

Von Generationen kann man sicherlich auch weiterhin sprechen. Allerdings verschiebt sich die Bedeutung, die den Problemen einzelner Generationen zugeschrieben wird. Die Vernachlässigung der japanischen Jugend durch die Politik ist meiner Ansicht nach ein schwerwiegendes Problem. Das zeigt sich bereits am oben erwähnten Beispiel von

Arbeitsmarktmaßnahmen, die sich mehr auf die finanziell gut abgesicherte, aber zahlenmäßig starke Generation der Älteren richteten, als auf die prekäre, aber mit Blick auf Wählerstimmen eher unbedeutende Generation der Jungen. Auch in Bezug auf Familienpolitik passiert in Japan zu wenig. Als sei die niedrige Fertilitätsrate kein existentielles Thema. Das ist es aber natürlich, wenn ein Viertel der Bevölkerung älter als 65 Jahre ist. Zukunftsweisend ist eine solche Politik nicht.

Stichwort: „30 ist das neue 40“ – junge Menschen scheinen sich immer früher alt zu

fühlen. Das steht im Gegensatz zu unserer tatsächlichen Lebenserwartung und körperlichen Fitness. Definiert sich die deutsche Gesellschaft gegenwärtig mehr über das Alter als über andere Merkmale? Und wie geht man in Japan mit dem Älterwerden um?

Die Quarterlife Crisis auf die Sie sich beziehen, ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube aber, dass es dabei nicht um die Frage geht, wie alt man ist oder sich fühlt, sondern darum, dass viele junge Menschen einen Leistungsdruck erleben, der sie überfordert.

Das beginnt in der Schule, zieht sich durchs Studium und dann weiter hinein ins Berufsleben. Unter meinen deutschen und japanischen Interviewpartnerinnen und -partnern hatten viele die Vorstellung, dass dieser Druck mit dem Eintritt ins Arbeitsleben aufhört. Die Realität sah aber meist anders aus: Die Anspannung wuchs noch, weil der erste Job auf wenige Monate befristet war, oder hohe Leistung bei extremen Arbeitszeiten forderte. Einige hielten diesem Druck nicht stand und erlebten eine Art Burn-out bis hin zu starken psychischen Problemen. Das gab es in Deutschland genauso wie in Japan. Im Großen und Ganzen ist mein Eindruck aber, dass die jungen Deutschen mit den Risiken postmoderner Erwerbsbiographien besser umzugehen wissen als ihre japanischen

Altersgenossen. Das liegt möglicherweise daran, dass sie nicht mit der Erwartung aufgewachsen sind, ein Leben lang bei einer Firma zu arbeiten. In Japan ist das immer noch die Idealvorstellung. So steht etwa bei der Wahl der Universität und des Studienfachs nicht die Frage im Vordergrund, was man einmal inhaltlich machen möchte, sondern wie hoch der Anteil von Absolventen dieser Universität ist, der bei einem großen Unternehmen festangestellt wird. Von beruflicher Selbstverwirklichung ist man da weit entfernt.

Quelle: http://gab.hypotheses.org/1493

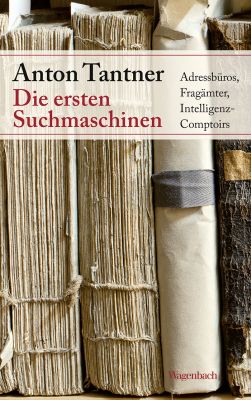

Ach wie schön, ich werde zum Koautor von Arlette Farge, Ulrike Meinhof, Gracchus Babeuf, Peter Brückner, Peter Burke, Ingeborg Bachmann, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Boris Vian und Albert Soboul, denn: Kommenden Jänner [österreichisch für: Januar] erscheint eine überarbeitete und gekürzte Version meiner Habilitationsschrift bei Wagenbach; die Eckdaten:

Ach wie schön, ich werde zum Koautor von Arlette Farge, Ulrike Meinhof, Gracchus Babeuf, Peter Brückner, Peter Burke, Ingeborg Bachmann, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Boris Vian und Albert Soboul, denn: Kommenden Jänner [österreichisch für: Januar] erscheint eine überarbeitete und gekürzte Version meiner Habilitationsschrift bei Wagenbach; die Eckdaten: