Gastbeitrag von Michael Schonhardt (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.)

Einleitung

Seit dem 30. November 2013 empfängt das Augustiner-Museum Freiburg seine Besucher zur großen Baustelle Gotik. Die Sonderausstellung erfreut sich seitdem größter Beliebtheit und wurde unlängst bis Oktober 2014 verlängert. Gleich zu Beginn, am Eingang des großen Ausstellungsraumes, wird der Besucher von einem – gerade im Mittelalter – eher versteckten Schatz des Münsters begrüßt.1

Dieses kleinere Portal auf der Nordseite des spätgotischen Chores steht natürlich im Schatten der monumentalen Portalvorhalle im Westen. Durch seine besondere ikonographische Gestaltung der Genesis-Geschichte ist das Portal aber äußerst faszinierend, und das nicht nur für die Kunstgeschichte, sondern gerade auch für Wissenschaftshistoriker. Es erlaubt einen Einblick in den Stand der Wissenschaften in der Stadt Freiburg und deren Verbindungen zum Oberrhein im 14. Jahrhundert. Gerade deswegen ist es äußerst erfreulich, dass dieses Portal 2006 nicht nur umfassend restauriert wurde2, sondern seit dieser Zeit von verschiedenen Seiten neue Thesen zu Funktion, Baugeschichte und ideengeschichtlichem Hintergrund des Portals vorgelegt wurden.

Der folgende Beitrag möchte sich in Anlehnung an diese Forschung vor allem den kosmologischen Modellen der Archivoltfiguren, insbesondere des vierten Schöpfungstages, widmen. Zunächst soll die Außenansicht des Portals, dann der aktuelle Forschungsstand kurz vorgestellt werden. Darauf aufbauend möchte ich einige der jüngeren Thesen zum geistigen Hintergrund der Darstellungen kritisch würdigen und aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte ergänzen.

Das Schöpfungsportal am Freiburger Münster. Quelle Wikicommons, Nutzer: Daderot, Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Das Portal befindet sich auf der Nordseite des spätgotischen Chores und führte zur alten Andreaskapelle auf dem ehemaligen Friedhof. Ikonographisch ist das Portal (zumindest auf seiner Außenseite) ganz dem Genesisbericht verpflichtet: Während die Figuren der Archivolte die Schöpfung der Welt, aller Geschöpfe und des Menschen darstellen, behandelt das Tympanon in seinem oberen Feld, also dem Bogenscheitel, zunächst den Engelsturz.

Darunter werden die Ursünde und die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies sowie die tägliche Mühsal als Folge ihres Vergehens geschildert. Die Figuren der Archivolten stellen die Schöpfung in einer zunächst befremdlichen Reihenfolge dar:

Beginnend oben links zeigt die erste Figur die Erschaffung des Himmelsgewölbes (Tag 1). Daneben scheidet Gott Vater das Licht von der Dunkelheit (Tag 2). Es folgt darunter die Erschaffung der Bäume am dritten Tag. Es folgt ein Sprung auf die linke Seite, wo die Erschaffung der Gestirne (4. Tag) anhand eines Sphärenmodells des Kosmos dargestellt ist.

Ein erneuter Sprung führ zurück auf die rechte Seite zum fünften Tag, an dem die Fische und Vögel das Licht der Welt erblicken. Die drei übrigen Szenen der linken Seite illustrieren die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag, bis Gottvater nach getanem Werk ruht (rechte Seite, vorletzte Figur). Die letzte Figurenszene zeigt die Vermählung von Adam und Eva.

In der Genesis heißt es dazu:

„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. […].

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war.“3

Forschungsstand

Mit Schaefers Aufsatz im Schau-ins-Land beginnt auch die wissenschaftliche Erforschung dieses Portals. Auch wenn dessen Arbeit sicherlich das Verdienst der ersten Würdigung des Portals zusteht, seine Thesen stellten sich freilich recht schnell als fragwürdig heraus. Die wichtigsten Meilensteine der älteren Forschung nach Schaefer sind die 1915 vorgelegte Studie des Freiburger Kunsthistorikers Wilhelm Vöge5 sowie ein Aufsatz von Adolf Weis von 19526. Daneben wurde das Chorportal natürlich auch in der Übersichtsliteratur zum Freiburger Münster rezipiert.7 Nach einer längeren Pause wurden 2005 und dann im Zuge der Restauration des Portals 2006 und 2007 gleich mehrere wissenschaftliche Publikationen zum Schöpfungsportal vorgelegt, zum einen eine Reihe baugeschichtlicher Studien,8 zum anderen aber auch neue Deutungsversuche9.

Besonders drei Fragen standen im Fokus dieser Forschungen:

- Die Frage nach der Einheitlichkeit des Portals und der Urheberschaft der Skulpturen (insbesondere das Verhältnis zur Parlerschule).

- Die stilistische Einordnung des Werks und die Frage nach etwaigen Vorbildern.

- Das ikonographische Programm und dessen kulturhistorischer Hintergrund.

Schaefer betonte 1899 – nicht ganz zu recht – die Einmaligkeit und Besonderheit des Zyklus, machte aber bereits auf vergleichbare Skulpturen in Worms, Ulm und vor allem Thann aufmerksam. Den „Freiburger Meister“ begrüßt er „als hochbegabten, selbstständig schaffenden, denkenden Künstler“.10 Die Entstehung der Figuren „möchte [… er] am liebsten in die Zeit vor 1400 setzen.“11 „Es macht ganz entschieden den Eindruck, als sei der ganze Bilderschmuck des Portals von einer Hand ausgeführt […].“12

Schöpfung in St. Theobald in Thann. Quelle: Wikicommons, Nutzer: Rama, Lizenz: CC BY-SA 2.0 FR (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en)

Diesen Thesen widersprach Wilhelm Vöge entschieden in seinem Beitrag für die Freiburger Münsterblätter. Hier nimmt er dezidiert Stellung gegen Schaefers Datierung und dessen These über die Urheberschaft eines einzelnen Meisters: „[W]ir haben, irre ich nicht, aus dieser Zeit nur wenige Portale, die ein so interessantes Neben- und Nacheinander verschiedener Hände und Stile zeigen, wie dieses, an sich nicht bedeutende Freiburger Chorportal der Nordseite.“13 Nach Vöge sei das Portal nicht aus einem Guss geschaffen, sondern ein Konglomerat verschiedener Stile, die teilweise eine oberrheinische Verbindung, insbesondere nach Straßburg, nahelegen: „Der Meister aber, der den Figurenschmuck der Archivolte – die Schöpfungsgeschichte – begonnen hat, ist nach Stil und Wesen weit altertümlicher als die anderen, ist der oberrheinischen – Straßburg-Freiburger – Blüte des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts noch rätselhaft nah.“14

Anders als Paul Hartmann15 reduziert Vöge den Einfluss der berühmten Parlerschule auf das Portal und spart gerade die interessanten Schöpfungsfiguren von diesem aus. Diese Figuren habe man schon ganz zu Beginn der Chorbauten erstellt, als die Parler damit noch nichts zu tun hatten (laut Inschrift begannen die Arbeiten am Chor 1354, erst 1359 wird Johann Parler mit der Bauleitung betraut)16.

Chorinschrift am Freiburger Münster. Quelle: Wikicommons, Nutzer: joergens.mi, Lizenz: CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

Er stellt abschließend fest: „[U]nser Meister der ersten Schöpfungstage, der älteste der am Portal beteiligten Meister, hat mit Schwaben und den Parlern nicht das geringste zu tun […]. Er ist Oberrheiner, wobei es dahingestellt bleiben mag, ob er mehr in Straßburg oder in Freiburg zu Hause war.“17

Vöges These einer Verbindung nach Straßburg wurde durch die nachfolgende Forschung weitgehend geteilt,18 wenngleich im Detail unterschiedlich bewertet. Während Kempf in seinem Freiburger Münster19 eine getreue Übernahme des Zyklus aus Straßburg annahm, vertrat Otto Schmitt20 die These einer Erweiterung des Skulpturenprogramms.

Ein grundlegend wissenschaftlicher Fortschritt gelang erst wieder 1952 durch Adolf Weis,21 der das ikonographische Programm der Figuren eingehend würdigte. Weis folgte Vöge darin, dass die ersten Figuren der Archivoltengruppen (die oberen zwei Szenen der linken Seite sowie die oberen drei Szenen der rechten Seite) der Straßburger Bildhauerwerkstatt um 1300 nahe stünden. Im Vergleich zu den anderen Figuren des Portals bestünde ein „tiefgreifende[r] Unterschied in Geist und Form“, der „zwingend auf den Anteil von mehreren Meistern oder zumindest Werkstätten an unserem Portal“ hinweist. Er vermutet eine „grundlegende Planänderung“ für das Portal, die sich dadurch erklären ließe, „daß bereits im frühen 14. Jahrhundert ein Schöpfungsportal – vielleicht schon für einen neuen Chorbau – projektiert und begonnen, aber nicht vollendet wurde, von dem dann die ausgeführten Teile am heutigen Nordeingang verwendet wurden“.22

Nicht nur der Stil des Meisters der fünf oberen Archivoltenfiguren lege eine Verbindung nach Straßburg nahe, auch die Ikonographie der Figuren stamme aus der Kathedralstadt am Oberrhein: Ein Stich des 17. Jahrhunderts bezeugt für das mittlere Westportal des Straßburger Münsters entsprechende Figuren, die allerdings den Kirchenstürmen der französischen Revolution zum Opfer gefallen sind und im 19. Jahrhundert keine originalgetreue Rekonstruktion erfuhren. Der Freiburger Meister habe seiner Ansicht nach auf Musterbücher der Straßburger Werkstatt zurückgegriffen, die ihrerseits durch die zeitgenössische Bibel-Malerei und byzantinische Kunst beeinflusst waren.23

Weis betonte auch als erster Forscher die Besonderheit des Sphärenmodels: „Im Straßburg-Freiburger Schöpferbild mit ‚Himmel und Erde‘ sowie vor allem in den ‚acht Sphären‘ hätten wir demnach wohl nichts anderes vor uns als die Umsetzung dieser Motive [gemeint sind Motive der zeitgenössischen Bibel-Malerei und byzantinischen Kunst] in die Monumentalplastik; der Kosmos, der in den Miniaturen gewissermaßen als Querschnitt durch die Himmelssphären aufzufassen ist, wird von den Bildhauern in Seitenansicht als wirkliches Gewölbe gegeben, unter dem die Planetenbahnen mit den aufgesetzten Gestirnen notwendigerweise als Ringe herausragen, um erkennbar zu werden.“24

Weis‘ Studie war der vorerst letzte Baustein der Forschung zum Schöpfungsportal, deren Stand sich folgendermaßen zusammenfassen lässt:

- Die Skulpturen des Portals entstammen unterschiedlichen Händen und stilistischen Phasen.

- Die oberen fünf Archivoltskulpturen gehen nicht auf die Parlerschule zurück, sondern sind früher und oberrheinisch geprägt.

- Die Figuren stehen in starker Abhängigkeit von Straßburg und könnten über dortige Musterbücher von der Buchmalerei und der byzantinischen Kunst beeinflusst sein.

Erst in jüngster Zeit wurden die Forschungen zum Portal wieder aufgenommen. Seit 2006 befasste sich gleich eine ganze Reihe wissenschaftlicher Publikationen mit dessen Baugeschichte und Ikonographie.

Neuere Forschung zur Baugeschichte des Portals

Den ambitioniertesten Versuch einer Neubewertung der Portalskulpturen hat der Kunsthistoriker Assaf Pinkus vorgelegt. Zunächst 2006 in seinem deutschen Aufsatz für die Münsterblätter, 2009 folgte seine umfangreichere Monographie zur Parlerschule.25 Hier schlägt Pinkus gleich in doppelter Hinsicht eine alternative Lesart des Portals vor: zum einen ikonographisch (hierzu später mehr), zum anderen baugeschichtlich. Pinkus vertritt die These, das Chorportal bilde eine programmatische Einheit und ginge in seiner Gesamtheit auf die Planungen Johann Parlers zurück: “Eine Inschrift am nördlichen Chorportal belegt, dass der Grundstein 1354 gelegt wurde, während ein Dokument von 1359 die Anstellung des Meisters Johann von Gmünd nennt, der wahrscheinlich mit Johann Parler zu identifizieren ist. Obwohl Chor und Portal bereits fünf Jahre früher begonnen wurden, war Johann – so die naheliegende Vermutung – von Anfang an für Planung und Baubeginn verantwortlich.”26 Pinkus bezieht sinnvollerweise erstmals nicht nur die Innenseite des Schöpfungsportals in seine Studie mit ein, sondern auch das südliche Chorportal. Das nördliche Portal war seiner Einschätzung nach “im 14. Jahrhundert zweifellos vollendet”.27

Neben Pinkus’ Arbeit müssen vor allem Publikationen aus dem Umfeld der Restauration des Schöpfungsportals aus baugeschichtlicher Perspektive hervorgehoben werden. Zum einen die Studie von Johanna Quatmann zur Funktion und Farbgebung des versteckten Portals am Münster,28 zum anderen die penible Rekonstruktion des Bauprozesses durch Stefan King.29

Kings Untersuchungen bestätigen im Wesentlichen die Meinung der älteren Forschung, die Figuren des Portals unterschiedlich zu datieren. Für die fünf oberen Figuren hält er „die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts [für] wahrscheinlich“,30 womit Johann Parler als Urheber oder spiritus rector der oberen Figuren ausscheiden würde (auch wenn er natürlich für die Integration dieser Figuren in das Portal verantwortlich sein könnte). Seiner Ansicht nach seien diese früheren Skulpturen für ein früheres Bauprojekt geschaffen worden, für ein „nicht ausgeführtes Chorbauprojekt“, oder „eine geplante Aufwertung der Nordportale von Quer- oder Langhaus […]“.31 „Da die Skulpturen teilweise unvollendet blieben, kann vermutet werden, dass man die Arbeit niedergelegt hat, weil das Bauprojekt nicht mehr weiterverfolgt wurde. Dass sie überhaupt bis zu diesem Grad ausgearbeitet sind, könnte dem Umstand geschuldet sein, dass sie während des Versetzens hätten eingebaut werden müssen, und es sich deshalb empfohlen hat, früh genug, vielleicht schon lange vor dem eigentlichen Baubeginn, die Bildhauerarbeit aufzunehmen. Folglich ist es nicht unwahrscheinlich, dass man mit dem eigentlichen Bauvorhaben nie begonnen hat.“32

Zum kulturhistorischen Hintergrund der oberen Archivoltfiguren

Auch wenn sich Pinkus in seiner Annahme einer Parler’schen Provenienz des gesamten Portals wohl geirrt hat, seine ikonographische Neubewertung der Figuren bleibt trotzdem interessant. Er entlockt den beiden Portalen des Chores eine gemeinsame typologische Bedeutung, die Szenen beider Testamente in eine sinnhafte Beziehung zueinander setzt. Zum einen drücke sich in den Szenen die unio mystica aus, also die Verbindung von Seele und Schöpfer bzw. Christus. Zum anderen stünde das Programm der beiden Portale unter dem Motiv von Zurückweisung und Wiederaufnahme: Die Vertreibung aus dem Paradis, die letztlich durch die Inkarnation und das Opfer Jesu in der Erlösung mündet.33

Im Anschluss an diese interessante Deutung der komplexen Poratlikonographie vertritt der Kunsthistoriker die These, das Schöpfungsportal zeige als eine Art astronomischer Kalender ein mit dieser Deutung in Verbindung stehendes liturgisches Fest an: “Die Freiburger Chorflankenportale scheinen dieser Typologie zu folgen. Miteinander verwoben sind der Fall der Engel, die Ursünde, die Ausweisung aus dem Paradies und die Erschaffung des Lichts im Sinne eines astronomischen Kalenders. Gott zeigt mit seinem Finger den Moment an, an dem diese Ereignisse stattfanden. Obwohl Zeichen des Zodiakus [Sternbilder, die zur Berechnung der Zeit dienen] in Freiburg nicht nachgewiesen werden können und deshalb der genaue Kalender nicht zu rekonstruieren ist, scheint es möglich, dass die astronomischen Zeichen ursprünglich auf die Himmelskugel gemalt waren bzw. daß eine Bemalung geplant war. Jedenfalls verweist der Zeigefinger Gottes, der ‘didaktisch zeigt’ […] auf die Tradition des astrologischen Kalenders.”34 Auch wenn seiner typologischen Interpretation des Bildprogramms zu folgen ist, mit der Deutung des Sphärenmodells als astrologischer Kalender schießt Pinkus meiner Ansicht nach etwas über das Ziel hinaus. Zum einen wäre die naheliegendste Erklärung für den didaktischen Zeigefinger Gottes wohl eher eine didaktische Funktion des Modells, zum anderen konnte Johanna Quatmann keine mittelalterliche Bemalung der Figuren feststellen. Vor diesem Hintergrund bleibt Pinkus’ interessantes Gedankenspiel bloße Spekulation.

Wahrscheinlicher ist allerdings seine Vermutung, die Darstellung der ersten Schöpfungstage sei nicht von der zeitgenössischen Kunst inspiriert, sondern von wissenschaftlichen Vorstellungen über den Kosmos: „The arrangement of the stars [des Sphärenmodells] […] reflects a simplified model of the cosmos, corresponding to fourteenth-century cosmology”,35 genauer auf die Kosmologie von Johannes von Sacrobosco und Albertus Magnus: “(E)rkennbar sind die Sonne in der vierten Sphäre und ein Halbmond in der zweiten Sphäre.” Am nebenstehenden Thanner Modell ist dies eindeutiger zu erkennen. Dem “Freiburger Digramm [entspricht] die Kosmologie von Albertus Magnus. Die Anregung für dieses Vorbild muss nicht notwendig außerhalb von Freiburg gesucht werden, da Albertus Magnus schon um 1235 Theologie am Predigerkloster in Freiburg lehrte.”36

Ähnlich argumentiert auch Wolfgang Schneider, dessen Aufsatz schon 2005 erschienen ist, von Pinkus aber nach Ausweis der Fußnoten nicht rezipiert wurde. Auch er betont die Anordnung der Planeten, die sich “ganz erheblich von früheren, bis dahin überlieferten Vorstellungen vom Kosmos” unterscheide und eine aristotelisch geprägte Deutung des Kosmos vertrete.37

“[E]in kleines Detail […] verrät, daß diesem Bild eine noch neure Vorstellung vom Kosmos zugrunde lag. Die schmalen Ränder der inneren Kugelschalen lassen nämlich jeweils einen stilisierten Stern/Planeten erkennen – außer der vierten Kugelschale, die mit einer stilisierten Sonne besonders gekennzeichnet ist. In Platons Kosmos kreist die Sonne jedoch an zweiter Stelle um die Erde. Der Entwerfer des Bildwerkes am Schöpfungsportal hat sich offenbar an dem ‘neuen’ Weltbild des Aristoteles (384-322 v. Ch.) orientiert”, “[d]essen […] philosophisches und wissenschaftliches System […] im 12. Jahrhundert durch Übersetzungen aus dem Arabischen im Abendland wiederentdeckt [wurde]“, und sich im “13. Jahrhundert weitgehend durchgesetzt” hat.38Das Portal wäre damit als dezidierte Rezeption der aristotelischen Lehre zu deuten, und das, obwohl es in Freiburg ”im 14. Jahrhundert weder eine Kathedralschule noch eine Universität gab […].”39 Als intellektueller Urheber “wäre indes der Konvent der Dominikaner zu sehen, der rund ein Jahrhundert vor der Errichtung des Schöpfungsportals den Ordensbruder Albertus Magnus mehrmals zu seinen Besuchern zählen durfte; jener herausragende Wissenschaftler, der mit Thomas von Aquin die Synthese von Aristotelismus und Christentum vollzog. Könnte die Anregung für das Bildprogramm am Schöpfungsportal von naturphilosophisch gebildeten Mönchen dieses Klosters ausgegangen sein, die in der Nachfolge des Heiligen Albert sich intensiv den Wissenschaften widmeten?”40

Träfen diese Annahmen zu, wäre dies außerordentlich schmeichelhaft für Freiburg, das sich sogar schon in voruniversitärer Zeit als intellektuelles Schwergewicht am Oberrhein positionieren könnte. Sie sind aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive aber leider nicht sehr wahrscheinlich.

Der Einfluss naturwissenschaftlicher Ideen auf das Schöpfungsportal

Zunächst beziehen sich sowohl Pinkus als auch Schneider auf eine sehr holzschnittartige Lesart der Ideengeschichte, die die mittelalterlichen Naturwissenschaft in zwei Phasen unterteilt: In eine frühe Phase, die vor allem platonisch geprägt ist, und eine spätere Phase, die auf dem neu entdeckten (und vor allem neu übersetzten) corpus aristotelicum basiert. Diese Einteilung mag als grobe Richtschnur sicher sinnvoll sein, die Ideengeschichte mittelalterlicher Kosmsosvorstellungen ist in Wirklichkeit aber weit komplexer, gerade was die Ordnung der Planeten betrifft.41

In der antiken und mittelalterlichen Kosmologie unterschied man mit Blick auf die Planeten grob gesprochen zwischen zwei Ordnungssystemen: Der Ägyptischen Ordnung (Erde – Sonne – Mond – Merkur – Venus …) sowie der Chaldäischen Ordnung (Erde – Mond – Merkur – Venus – Sonne …). Während Plato sich für die Ägyptische Einteilung entschied, befolgte Aristoteles in Anlehnung an Archimedes das Chaldäische System. Den Gelehrten der Spätantike und des Mittelalters waren diese konkurrierenden Entwürfe wohl bekannt.

So überliefert bereits Ciceros kosmologisches Werk über den Traum des Scipio die Chaldäische Reihung mit der Sonne als dem mittleren der Planeten. Sein Kommentator Macrobius klärt den mittelalterlichen Leser auf:

“Als nächstes müssen wir einige Dinge über die Ordnung der Sphären sagen, eine Angelegenheit, in der sich Cicero von Plato unterscheidet, da er von der Sphäre der Sonne als der vierten von sieben spricht, die eine mittlere Stellung einnimmt. Dagegen sagt Plato, dass sie gleich über dem Mond steht und damit von oben gezählt den sechsten Platz der sieben Sphären [also den zweiten von der Erde aus betrachtet] einnimmt. Cicero ist in Übereinstimmung mit Archimedes und dem Chaldäischen System; Plato folgt den Ägyptern, den Urhebern aller Zweige der Philosophie, die die Sonne zwischen Mond und Merkur positioniert haben, auch wenn sie die Gründe, aus denen andere schlossen, die Sonne stünde über Merkur und Venus, herausfanden und darlegten.”42

Dieses Bewusstsein gab es auch in der Hochphase des Neuplatonismus. Wilhelm von Conches weist noch im 12. Jahrhundert auf die unterschiedlichen Thesen zur Reihung der Planeten hin, auch wenn er selbst die platonische bevorzugte: Seinem Herzog legt er im Lehrgedicht Dragmaticon in Reaktion auf die Darstellung einer platonischen Planetenreihung die Frage an seinen Lehrer in den Mund: “Wieso sagst du, dass Venus der vierte und Merkur der fünfte Planet nach Plato ist? Gab es andere Philosophen, die anderes behaupten?”, worauf dieser auch die abweichenden Lehrmeinungen zur Sprache bringt.43 Die als richtig erachtete Reihenfolge der Planeten änderte sich also nicht schlagartig während des 13. Jahrhunderts, sondern war im gesamten Mittelalter Gegenstand einer virulenten Debatte. Durch Martianus Capella kannte man darüber hinaus bereits im frühen Mittelalter neuplatonische Versuche einer synthetischen Erklärung des Gelehrtenstreits: In Wirklichkeit hätten sich die Planeten Venus und Merkur nämlich nicht um die Erde gedreht, sondern hätten die Sonne als Zentrum ihrer Bahnen. Je nach Konstellation erschienen daher zuweilen die beiden Planeten, zuweilen die Sonne näher zu Erde (und damit an zweiter bzw. vierter Stelle im Sphärensystem).

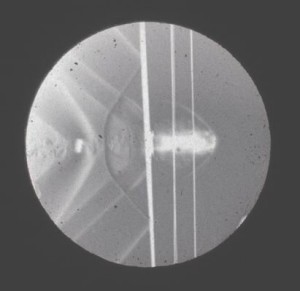

Diagramm zum Verhaltnis von Sonne, Merkur und Venus. Aus St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 248, fol. 82v. Lizenz: CC BY-NC 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/).

Mit Blick auf das intellektuelle Niveau des Schöpfungsportales ist besonders bezeichnend, dass die aristotelisch inspirierte Reihenfolge der Planeten gerade nicht nur in der scholastischen Literatur des höheren Universitätsniveaus gepflegt wurde, sondern auch in Texten zu finden ist, die zur absoluten Grundlagenbildung des Mittelalters gehören, vor allem Bedas De natura rerum44 und der Imago mundi des Honorius.45 Diese Texte erfreuten sich außerordentlicher Beliebtheit und wurden auch an “gewöhnlicheren” Bildungseinrichtungen, etwa einer Klosterschule, gelehrt. So schreibt Beda im 13. Kapitel seiner kosmologischen Enzyklopädie:

“Der oberste der Planeten ist der Stern des Saturn, der von Natur aus sehr kalt ist. Er vollendet seinen Kurs um die Sonne in dreißig Jahren. Dann kommt der Jupiter, temperiert, mit zwölf Jahren. Als drittes Mars, extrem heiß, der zwei Jahre benötigt. In der Mitte ist die Sonne, [die] in 365 Tagen [die Erde umrundet]. Darunter steht die Venus, die auch Lucifer und Vesper genannt wird, und 348 Tage benötigt. […] Danach kommt der Stern des Merkur, der neun Tage schneller ist. […] An letzter Stelle kommt der Mond […].”46

Auch auf der ikonographischen Ebene ist dieser Befund festzustellen. Die wissenschaftlichen Texte der Spätantike wurden ins Mittelalter weitgehend unillustriert überliefert. Erst in der Karolingerzeit wurden den komplexen Texten Diagramme als klärende und didaktische Hilfsmittel beigegeben. Interessanterweise spiegelt sich die virulente Forschungsdebatte um die Ordnung der Planeten kaum in diesen Diagrammen. Bruce Eastwood hat vielmehr darauf hingewiesen, dass die diagrammatische Tradition der Kosmosdiagramme die Chaldäische Ordnung der Ägyptischen vorzieht, auch wenn der Text selbst die platonische Reihung propagierte.47 Mittelalterliche Kosmos-Diagramme überliefern daher auch in früherer Zeit mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Reihenfolge der Planeten, die die Sonne – wie im Fall des Freiburger Schöpfungsportals – an vierter Stelle der Planeten positionieren, so ein Kosmosmodell der Arnsteinbibel aus dem frühen 13. Jahrhundert.

Kosmosdarstellung aus British Library, Harley 2799, fol. 242r (http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=17378).

Auch wenn die naturphilosophischen Schriften des Aristoteles erst im 13. Jahrhundert eine nennenswerte Verbreitung gefunden haben, war die von ihm gewählte Reihenfolge der Planeten also wohl bekannt und in mittelalterlichen Standardwerken, von denen hier nur einige wenige Beispiele gegeben wurden, in Wort und Bild allgegenwärtig. Ideengeschichtlich lässt sich das Schöpfungsportal daher keineswegs auf neuere wissenschaftliche Strömungen zurückführen. Mit Blick auf die Freiburger Bildungslandschaft und dem anzunehmenden Bildungsgrad der für den Bau Verantwortlichen ist es im Gegenteil viel wahrscheinlicher, dass die inhaltliche Vorlage in den gerade im außeruniversitären Bereich gelehrten Standardwerken von Beda oder Honorius zu sehen ist. Ein Umstand, der dann gerade nicht für eine außerordentliche Bildung des etwaigen spiritus rector sprechen würde.

Meiner Ansicht nach ist Pinkus zwar insofern zuzustimmen, dass die Vorlage des Freiburger Sphärenmodells im wissenschaftlichen Bereich zu suchen ist. Der lehrende Gestus des Schöpfers verweist dabei recht konkret auf eine wahrscheinliche Vorlage für das Sphärenmodell. Gelehrt wurde im Mittelalter nicht nur durch das Lesen bzw. Vorlesen bestimmter Texte, sondern vor allem mit Bezug auf visuelle Hilfsmittel, den Diagrammen. Das oben stehende Beispiel verdeutlicht eindrücklich die ikonographische Nähe des Freiburger Modells zu diesen didaktischen Abbildungen, die in jeder Schule und jedem Kloster in Hülle und Fülle vorhanden waren.

Das Freiburger Sphärenmodell ist als getreue Umsetzung eines gewöhnlichen und ubiquitär anzutreffenden Diagramms des Kosmos also kein Ausweis besonderer Bildung des 14. Jahrhunderts. Gleichwohl stellt es ein beeindruckendes Beispiel für das Interesse der Zeitgenossen an der Schöpfung dar, das über eine rein religiöse Deutung weit hinausreicht. Insofern, um auf Karl Schaefer zurückzukommen, waltete in Freiburg und am Oberrhein vielleicht tatsächlich „ein anderer, man möchte sagen naturwissenschaftlicher Geist.“48

———————————————————————————————————————–

Michael Schonhardt promoviert bei Prof. Dr. Birgit Studt (Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte II) an der Universität Freiburg und ist Mitarbeiter im Erzbischöflichen Archiv Freiburg. Er beschäftigt sich mit der Tradition und Rezeption von theoretischem Wissen über die Natur im 12. Jahrhundert und begleitet seine Dissertation mit einem Blog unter quadrivium.hypotheses.org. Seine Masterarbeit (Michael Schonhardt: Kloster und Wissen – Die Arnsteinbibel und ihr Kontext im frühen 13. Jahrhundert. Reihe Septem 2, Freiburg 2014.) hat er zu naturwissenschaftlichen Diagrammen des hohen Mittelalters verfasst. Im Rahmen seiner Archivtätigkeit publiziert er außerdem ein Kriegstagebuch aus dem Ersten Weltkrieg.

- Vgl. Quatmann, Johanna: Das versteckte Portal am Münster? In: Münsterblatt 13 (2006), S. 13-19.

- Vgl. Kürten, Luzius: Steinrestaurierung und -konservierung am Schöpfungsportal. In: Münsterblatt 13 (2006), S. 21-23; King, Stefan: Bauforschung am Schöpfungsportal. In: Münsterblatt 14 (2007), S. 38.

- Genesis 1.1-18.

- Schaefer, Karl: Die Weltschöpfungsbilder am Chorportal des Freiburger Münsters. In: Schau-ins-Land: Jahresheft des Breisgau-Geschichtsvereins Schauinsland 26 (1899), S. 11-24, hier S. 16.

- Vöge, Wilhelm: Zum Nordportal des Freiburger Münsters. In: Freiburger Münsterblätter: Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters 11 (1915), S. 1-9.

- Weis, Adolf: Das Freiburger Schöpfungsportal und das Musterbuch von Strassburg. In: Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft 5 (1952), S. 181-193.

- Vgl etwa Hartmann, Paul: Die gotische Monumentalplastik in Schwaben. München 1910; Kempf, Friedrich: Das Freiburger Münster. Karlsruhe 1926, S. 1-9; Schmitt, Otto: Gotische Skulpturen des Freiburger Münsters. Frankfurt 1926, S. 59-60 (jeweils mit umfangreichen Bildmaterial); Lüdke, Dietmar: Artikel in: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Bd. 1. Köln 1978, S. 298-299; Ingeborg Krummer-Schroth: Geschichte und Einordnung der Skulpturen. In: Die Skulpturen des Freiburger Münsters. Freiburg 3. Auflage 1999, S. 119-121.

- Vgl. Quatmann: das versteckte Portal; King, Stefan:

Zum Schöpfungsportal des Freiburger Münsters: ein Bildprogramm mit “Stilbruch”

King, Stefan. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg 37 (2008), S. 69-76. - Pinkus, Assaf: Das Schöpfungsportal: Kunst und Lehre im mittelalterlichen Freiburg. In: Münsterblatt 13 (2006), S. 4-12; Ders.: Patrons and Narratives of the Parler School. The Marian Tympana 1350-1400. München/Berlin 2009; Schneider, Wolfgang: Ein Modell des Kosmos am Schöpfungsportal des Freiburger Münsters. In: Freiburger Diözesanarchiv 125 (2005), S. 241-248.

- Schaefer: Die Weltschöpfungsbilder, S. 19.

- Ebd., S. 21

- Ebd., S. 20.

- Vöge: Zum Nordportal, S. 2.

- Ebd., S. 2.

- Die gotische Monumentalplastik.

- Vgl. Adam, Ernst: Artikel in: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Bd. 1. Köln 1978, S. 293.

- Vöge, Zum Nordportal, S. 6.

- anders Ingeborg Krummer-Schroth: Geschichte und Einordnung der Skulpturen.

- Vgl. Kempf: Das Freiburger Münster.

- Vgl. Schmitt: Gotische Skulpturen.

- Vgl. Weis: Das Freiburger Schöpfungsportal.

- Ebd., S. 183.

- Ebd., S. 189.

- Ebd., S. 186.

- Vgl. Pinkus: Das Schöpfungsportal; Ders. Patrons and Narratives.

- Pinkus: Das Schöpfungsportal, S. 4.

- Ebd.

- Vgl. Quatmann: Das versteckte Portal.

- Vgl. King: Zum Schöpfungsportal.

- Ebd., S. 74.

- Ebd., S. 76

- Ebd.

- Vgl. Pinkus: Das Schöpfungsportal, S. 9-11.

- Ebd., S. 11.

- Pinkus: Patrons and Narratives, S. 209.

- Pinkus: Das Schöpfungsportal, S. 9.

- Schneider: Ein Modell des Kosmos, S. 242.

- Schneider: Ein Modell des Kosmos, S. 243-244.

- Ebd., S. 247.

- Ebd.

- Vgl. zum folgenden Eastwood, Bruce: Ordering the Heavens. Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance. Leiden 2007, S. 31-52.

- Frei übersetzt Macrobius: Commentarii in Somnium Scipionis (ed. J. Willis 1970.), Buch 1. Kap. 16.

- Frei übersetzt nach Wilhelm von Conches: Dragmaticon Philosophiae (ed. von I. Ronca und A. Badia, 1997. In: CCCM 152.), Buch 4, Kap. 5.

- Beda: De natura rerum liber ed. von C. W. Jones ,1975. In: CCSL 123A.

- Honorius: De imago mundi ed. V. I. J. Flint, 1982. Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 49 (1982), S. 48-151.

- Frei übersetzte nach Beda: De natura rerum liber, Buch 13.

- Vgl. Eastwood: Ordering the Heavens, S. 47f.

- Schaefer: Weltschöpfungsbilder, S. 16.