Partei und Bewegung

#Sachsen

Seit der Gründung der »Freien Sachsen« Anfang 2021 ist ihr grün-weißes Logo mit dem Wappen des Königreichs Sachsen in verschwörungsideologischen Telegram-Gruppen allgegenwärtig. Hinter dem Projekt steckt eine Partei, die sich nicht auf die Aufrufe zu Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beschränkt, sondern bei den diesjährigen regionalen Wahlen in Sachsen mehrere Kandidat*innen ins Rennen schickt.

Im kommunalpolitischen Alltag konnte die Wähler*innenvereinigung »Pro Chemnitz« seit ihrem Einzug 2009 in den Chemnitzer Stadtrat selten Akzente setzen und fiel allenfalls durch Provokationen auf. Doch 2013, als vermehrt Geflüchtete nach Deutschland kamen, begannen »Pro Chemnitz«-Mitglieder, allen voran der heutige »Freie Sachsen«-Kassenwart Robert Andres, den latenten Rassismus einiger Nachbar*innen eines neu entstandenen Geflüchtetenheims zu kanalisieren und in Form kleinerer Aufmärsche auf die Straße zu bringen. Stefan Hartung, NPD-Kreisrat im Erzgebirge, tat es ihm gleich und organisierte unter dem Label »Freigeist« die sogenannten Schneeberger Lichtelläufe. Bis zu 1.800 Menschen, Kameradschaften wie wütende Anwohner*innen, brachte Hartung auf die Straße und setzte damit die Blaupause für die 2014 entstandene PEGIDA-Bewegung und 528 rassistische Aufmärsche allein in Sachsen im Jahr 2015.

Spätestens mit den von »Pro Chemnitz« maßgeblich organisierten Massenprotesten nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. hatte die extrem rechte Partei erkannt, dass sie mit gezielter Themensetzung Protestwellen ausnutzen und sogar selbst initiieren kann. Es verwundert daher nicht, dass »Pro Chemnitz« schon früh das Thema Pandemie für sich entdeckte und die ersten Proteste gegen die Maßnahmen in Chemnitz organisierte.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Allianz der Aufrührer

Als sich Anfang 2021 die »Freien Sachsen« gründeten, kamen diejenigen zusammen, die in den letzten Jahren Erfahrung mit dem Proben des Aufstandes gesammelt hatten: die Stadträte von »Pro Chemnitz«, Mitglieder des »Freigeist e. V.« um Stefan Hartung, rassistische Initiativen aus dem Raum Dresden und der Plauener Busunternehmer Thomas Kaden als Schnittstelle zur »Querdenken«-Bewegung, die zu der Zeit das rechte und verschwörungsideologische Protestgeschehen bundesweit dominierte.

Ihr Vorgehen war stets strategisch, was sie besonders von den zahlreichen Abspaltungen der »Alternative für Deutschland« (AfD), die es in den vergangenen Jahren gab, unterscheidet. Dies wurde bereits zu Beginn deutlich, als sich die Partei zunächst gar nicht als eine solche ausgab – die Akteur*innen starteten mit der »Erklärung der Freien Sachsen« eine Petition gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, die knapp 20.000 Menschen unterzeichneten. Damit sammelten sie Kontakte und füllten ihren Telegram-Kanal, um wenig später ihren Follower*innen eine Parteigründung präsentieren zu können.

Nach außen hin gibt sich die Partei offen, hat gar ein »Distanzierungsverbot« in ihrer Satzung. Sie sieht sich selbst als Sammlungsbewegung, die Mitgliedschaften in anderen Parteien und Organisationen explizit erlaubt. Dabei ist ihre Linie extrem rechts und wird vom Parteivorstand vorgegeben. Sie trägt vor allem die Handschrift des Vorsitzenden Martin Kohlmann. Der gilt als Monarchist, schwärmt vom ehemaligen Kaiserreich und propagiert bereits seit vielen Jahren den Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik Deutschland. So finden sich monarchistische Ideen und besonders der »Säxit« in der Programmatik der »Freien Sachsen« und zeigen Kohlmanns Führungsrolle in der Partei. Der Blick auf die politische Herkunft des Kernteams der »Freien Sachsen« offenbart ein extrem rechtes Projekt. Das Kernteam besteht aus Robert Andres (ehemals »Nationale Sozialisten Chemnitz«), Michael Brück (»Nationaler Widerstand Dortmund«/»Die Rechte«) und Stefan Hartung. In Mittelsachsen kümmert sich der Döbelner NPD-Stadtrat Stefan Trautmann um die Belange der Partei und sorgt für eine enge Verflechtung zur NS-Siedlungsinititative »Zusammenrücken«.

Bei den Teilnehmer*innen der Montags-Protestmärsche findet eine Distanzierung von der extrem rechten Linie der »Freien Sachsen« nicht statt. Vielmehr sieht man sich geeint gegen einen vermeintlichen gemeinsamen Feind und nimmt die Unterstützung der »Freien Sachsen« in Form von Mobilisierung, Rechtshilfe und vorgegebener Themensetzung dankbar an. Damit haben die »Freien Sachsen« sich eine Basis geschaffen, die sich vor allem in ihren 150.000 Follower*innen bei Telegram widerspiegelt. Etwa 60.000 Mal werden ihre Beiträge gelesen, 20.000 Telegram-Profile interagieren mit der Partei auf dem Kanal.

Die Hoffnung auf ein Amt

Nach der Gründung von drei sächsischen Kreisverbänden und einigen Regionalkanälen außerhalb Sachsens konzentrieren sich die »Freien Sachsen« momentan auf eine Handvoll Kandidaturen zu anstehenden Bürgermeister*innen- und Landrät*innen-Wahlen. Dabei treten zum Beispiel Stefan Hartung (Erzgebirgskreis), der als Radiomoderator und PEGIDA-Unterstützer bekannte Andreas Hofmann alias »DJ Happy Vibes« (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und der kürzlich aus Schwäbisch Gmünd ins Erzgebirge gezogene »Querdenker« Stefan Schmidt (Johanngeorgenstadt) als Parteikandidaten an. Andere, wie der extrem rechte Videoaktivist Hagen Grell (Delitzsch) und der Dresdner »Querdenken«-Kopf Marcus Fuchs (Dresden), kandidieren als Einzelbewerber und werden von der Partei unterstützt.

Besonders prominent bewerben die »Freien Sachsen« die Kandidatur ihres stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Hartung zum Landrat des Erzgebirgskreises im Juni 2022, für den sich die Partei offenbar realistische Chancen ausrechnet. Hartung erreichte bei der vergangenen Bürgermeister*in-Wahl in der Gemeinde Aue-Bad Schlema über 19 Prozent der Stimmen. Durch den Antritt des Kandidaten der »Alternative für Deutschland« (AfD) – Torsten Gahler – gibt es jedoch eine Konkurrenzsituation am rechten Rand, die einen Wahlsieg dieses Spektrums unwahrscheinlich macht, sofern keine der beiden Parteien im Fall einer Stichwahl zurückzieht. Die »Freien Sachsen« werfen der AfD nun einen »Alleinvertretungsanspruch für das rechte Lager« vor, den sie mit ihrem Konstrukt der »Sammlungsbewegung« jedoch auch selbst stellen. Während für die NPD und andere, bedeutungslose Kleinstparteien die Unterordnung bei den »Freien Sachsen« Vorteile bringen mag, sind die »Freien Sachsen« für die AfD ein Dorn im Auge. So sehr, dass der »Stabsbereich Grundsatz, Strategie & Programmatik« der Bundes-AfD ein 17-seitiges Dossier über die Partei verfasste, woraufhin sie auf die »Unvereinbarkeitsliste« der AfD gesetzt wurde. Dass dieser Vorstoß besonders aus Ostverbänden kritisch gesehen wurde, liegt vor allem daran, dass befürchtet wird, die »Freien Sachsen« könnten der AfD in der Szene den Ruf als »Straßenopposition« ablaufen. Gerade in den vergangenen Monaten hatte die AfD bei den teils mehrere tausend Teilnehmende zählenden Montagsmärschen in Sachsen kaum mehr eine Rolle gespielt.

Extreme Rechte auf Themensuche

Unterdessen zeichnet sich ab, dass die derzeitige Protestwelle im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr lange zu halten sein wird. Ob die »Freien Sachsen« es schaffen werden, einen Dauerprotest ähnlich der Dresdner PEGIDA zu etablieren, bleibt fraglich. Daher sind nicht nur die »Freien Sachsen« auf der Suche nach neuen Themen. Die Solidarität mit Russland als Thema scheint nicht genügend Menschen auf die Straße zu bringen. Martin Kohlmann ließ seine prorussische Haltung zwar bereits in Reden anklingen, das Thema dürfte jedoch selbst im Kernteam der Partei für Meinungsverschiedenheiten sorgen. Kürzlich startete die Partei auf der Suche nach Schwerpunkten für kommende Proteste eine Umfrage auf Telegram. Follower*innen stimmten für eine Vielzahl verschiedener Themen und machten deutlich, worum es der Partei und ihrer Gefolgschaft wirklich geht: Etwa Zweidrittel wünschten sich eine »Überwindung des derzeitigen Parteiensystems« als Protestthema.

Der Beitrag Partei und Bewegung erschien zuerst auf der rechte rand.

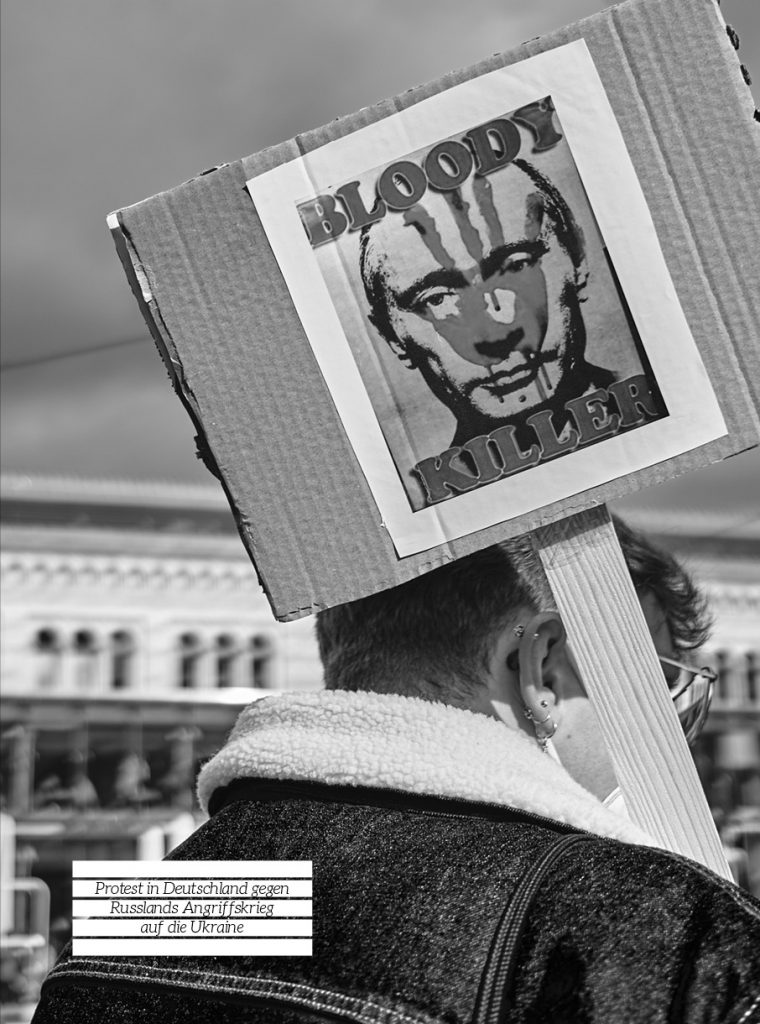

Putins ideologisches Inventar

#Russland

»Der Russe ist voll Zuversicht, dass, wenn er in seinem nationalen Kampf unterliegt, diese Niederlage nur das ›erste‹ Kapitel seines Ringens ausmacht; das ›zweite‹ Kapitel wird Läuterung und Kraftsammeln heißen; das dritte – Sieg, Befreiung, Auferstehung. Es möge nur kommen, was da eben kommen mag. Nie verzweifeln, nie den Mut verlieren; vielmehr sich sammeln, zu Gott beten und unerschöpfliche Geduld entfalten.«

Nichts ist je wirklich und endgültig verloren. Die Niederlage ist nur der Beginn des Weges zum Sieg. Die »russische Zähigkeit« führte schon in der Vergangenheit zum Ergebnis: »das Unmögliche wurde Ereignis«. Die Geschichte der russischen Kriege, »unter der Führung des genialen Feldherrn Suworow« – nach dem heute in Österreich ein Institut benannt ist, das unter der Führung des neurechten Ideologen Alexander Markovics steht – biete dafür Beispiele. Die Geschichte Russlands sei »ein ununterbrochener Opferdienst«. Diese »russische Zähigkeit« präge den Volkscharakter, entstamme der Verbundenheit der Russinnen und Russen mit ihrem Land. Sie komme erstens vom Klima, zweitens von der natürlichen Umgebung, »nur zähe Pflanzen gedeihen in Russland«, und drittens vom Boden und der Bodenkultur. Übersetzt: Der »Russe« wird nur in Russland wirklich zum Russen; Mensch und Land und Geschichte bilden eine Symbiose.

Ivan Iljin

Wir finden in den zitierten Zeilen alles, was der britische Wissenschaftler Roger Griffin in seiner Faschismustheorie als »palingenetischen Nationalismus« kennzeichnet: Eine Ideologie der Wiedergeburt der Nation aus der Dekadenz mittels der Verwurzelung in der Tradition und im Glauben – im Falle des zitierten Autors, des russisch-orthodoxen Glaubens. Die Zeilen stammen aus dem Band »Wesen und Eigenart der russischen Kultur«, verfasst 1942 von Ivan Iljin in seinem Exil in der Schweiz, wo er 1954 verstarb.

Die Neue Zürcher Zeitung sieht in ihm den Philosophen, »der die Politik des Kremls mitbestimmt«, weist ihm also realen Einfluss auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu. Eine Einschätzung, die durch Michel Eltchaninoff, der die Philosophie Putins untersucht hat, geteilt wird. Er beschreibt, dass 2014 hohe Funktionäre des Kreml, Gouverneure der Regionen und Kader der Partei »Einiges Russland« als Neujahrsgeschenk von Putin philosophische Werke erhalten hätten, darunter auch den Band »Unsere Aufgaben« von Iwan Iljin, eine Sammlung von späten Artikeln aus der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod 1954. Iljin gräbt in der russischen Geschichte, um die Unvermeidbarkeit der Wiedergeburt Russlands nachzuweisen. Und für Putin, so Eltchaninoff, »sind Ideen unverzichtbar, die tief in der Geschichte des Landes verankert sind. Die Frage, ob er an sie glaubt oder nicht, ist dabei nebensächlich.«

Um ein brauchbares ideologisches Inventar zusammenzustellen, sind für ihn zeitgenössische Denker der extremen Rechten wie der immer wieder genannte Alexander Dugin weitgehend verzichtbar. Putin muss vielmehr »back to the roots«, zurück zu Autoren der vorrevolutionären Zeit vor der Machtergreifung der Bolschewiki oder zu solchen, die von diesen ins Exil getrieben wurden. Nur dort wird er auch die Betonung der Notwendigkeit der Verknüpfung von geistlicher und weltlicher Macht finden, die im zeitgenössischen Russland wieder von zentraler Bedeutung ist.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Iwan Iljin ist dafür ideal geeignet. Der russisch-orthodoxe Glaube ist die Grundlage seines gesamten Gedankensystems. Nicht ohne Grund ist die deutsche Neuauflage des zitierten Werkes »veröffentlicht mit dem Segen S. E. Mark (russisch-orthodoxer) Erzbischof von Berlin und Deutschland«, erschienen in der Reihe »Philosophia Eurasia« der »Edition Hagia Sophia«. Die religiösen Verweise sind nicht zu übersehen. Herausgeber ist der Gesichtschirurg Adorján Kovács, der seit Jahren im Spektrum der deutschen »neuen Rechten«, auch als Buchautor und mit Artikeln, zum Beispiel in »Tumult«, aktiv ist.

Die religiöse Fundierung des Werkes von Iwan Iljin ist für Putin umso wichtiger, als Iljins Einstufung als Faschist weitgehend unumstritten ist. Als Monarchist und Gegner der Bolschewiki wurde er 1922 ausgewiesen, lebte zunächst in Deutschland, sah im Faschismus die notwendige Antwort auf die »bolschewistische Barbarei«, feierte Hitler als »Verteidiger Europas«. Er gilt als einer der wichtigsten Ideologen der russischen konterrevolutionären Emigration. Spätestens solche geistigen Bezüge Putins müssten hinreichend veranschaulichen, dass es diesem keineswegs um die Wiederherstellung der zerfallenen Sowjetunion geht, sondern um die Wiederauferstehung des alten russischen Zarenreiches.

Mit allen Konsequenzen. Auch den militärischen Konsequenzen. Alles, was diesem Ziel dient, ist gerechtfertigt. Der Ansatz ist ein imperialistischer. Russland ist erst dann vollständig, wenn die alten Grenzen wiederhergestellt sind. Das unterstreicht zugleich, dass die Ukraine nur eine Etappe auf diesem Weg sein kann. Es ist keine Frage, ob die weiteren Schritte erfolgen, sondern lediglich wann. Autoren wie Iljin bieten die notwendige ideologische Rechtfertigung dafür – der Sieg der anfangs bis vor die Tore von Moskau zurückgedrängten Roten Armee über die Nazi-Wehrmacht als aktuelle Referenz.

Der Beitrag Putins ideologisches Inventar erschien zuerst auf der rechte rand.

‘Class Against Class’: The leadership of the Communist Party of Great Britain during the Comintern’s Third Period, 1928–1934

.

Quelle: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0023656X.2022.2074973?ai=z4&mi=3fqos0&af=R

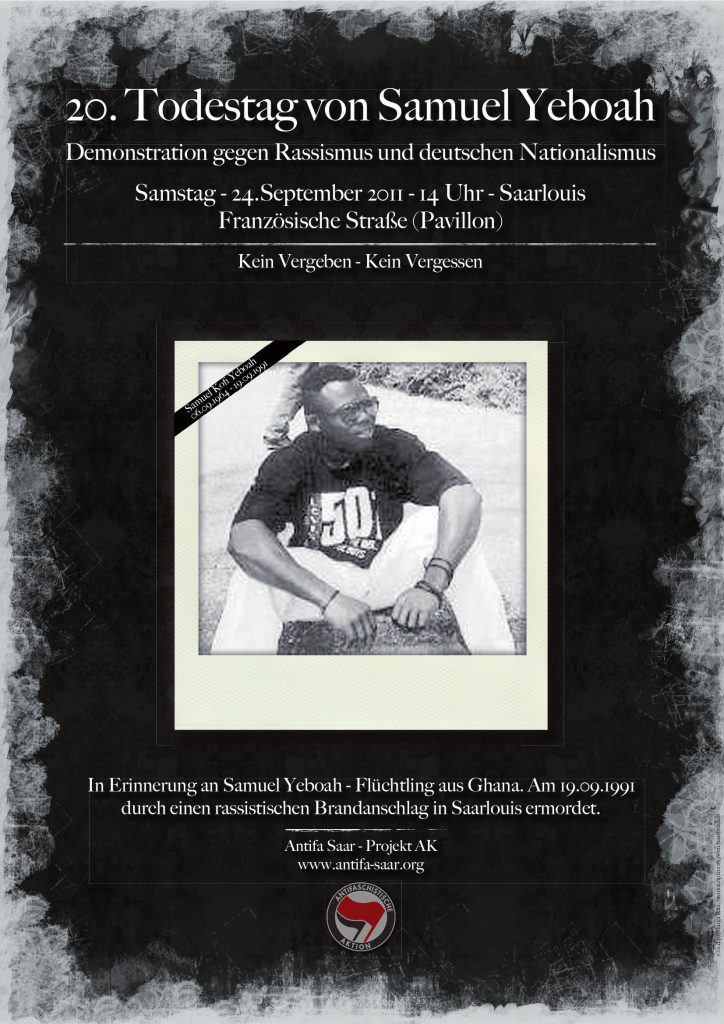

Erinnern ohne Vergangenheit

#Saarlouis

Knapp 30 Jahre nach dem Mord an Samuel Yeboah im saarländischen Saarlouis wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Antifaschist*innen, die früh auf die mutmaßlichen Täter hingewiesen hatten, stießen auf Ignoranz und Widerstand der Stadt.

In der Nacht vom 18. auf den 19. September 1991 verbrannte der damals 27-jährige Samuel Kofi Yeboah im Saarlouiser Stadtteil Fraulautern. Das als »Asylbewerberunterkunft« dienende ehemalige Hotel, in dem Yeboah mit weiteren Geflüchteten lebte, wurde mittels Brandbeschleuniger im Treppenhaus angezündet. 16 Menschen konnten ins Freie gelangen, zwei mussten aus dem Fenster springen und überlebten mit schweren Verletzungen. Yeboah wurde von der Feuerwehr im Dachgeschoss entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Saarlouis war damals eine Hochburg faschistischer Organisierung im Saarland. Das Magazin Stern berichtete schon 1986 über offen artikulierte Mordabsichten der dortigen Neonazis. Wenige Stunden nach Yeboahs Tod brannte die nächste Flüchtlingsunterkunft im benachbarten Saarwellingen. In den Monaten zuvor waren bereits mehrere Brandanschläge in der Region verübt worden. Neun Tage nach dem Mord fand im 45 Kilometer entfernten saarländischen St. Ingbert ein Open-Air-Konzert mit den Neonazibands »Screwdriver«, »Radikahl« und »Tonstörung« mit geschätzten 400 Teilnehmenden statt. Die Existenz radikaler, bundesweit vernetzter und terroristisch agierender Neonazistrukturen war damals für aufmerksame Beobachter*innen offensichtlich, zumal Antifaschist*innen ständig darauf hinwiesen. Nicht so für die saarländischen Behörden und die Saarlouiser Politik. Eine richtige Szene gebe es nicht, meinte beispielsweise der damalige SPD-Bürgermeister Alfred Fuß und auch der damalige Vorstandssprecher der Grünen, Hubert Ulrich, wusste angeblich nichts von einer rechten Szene.

Erst Mitte der 1990er Jahre wurde durch Gründung der Antifa Saarlouis nachhaltig gegen die Nazistrukturen in der Stadt vorgegangen und ihre Vorherrschaft auf der Straße teilweise gebrochen. Allerdings gegen den offensiven Widerstand von Stadt und Lokalpolitik, die der rechten Szene mittels »akzeptierender Sozialarbeit« Räume, Infrastruktur und eine Lobby verschafften. Antifaschist*innen hingegen erfuhren polizeiliche Repression und Druck seitens der Stadt. Ein Beispiel dafür ist der Umgang des Prestigeprojekts KOMM mit den Betreiber*innen eines antifaschistischen Infoladens in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums. So befinden sich im Archiv der Antifa Saar/Projekt AK mehrere Briefe eines KOMM-Mitarbeiters. Darin drängt er Antifaschist*innen auf eine Zusammenarbeit mit Polizei und Nazis, zumal sich die örtliche Neonaziszene solchen Kontakten nicht versperren würde und sich an getroffene Absprachen mit der Polizei (sic!) halte. Nachdem es im Sommer 1997 nach einer Veranstaltung über die lokale Neonaziszene im Infoladen zu massiven Auseinandersetzungen mit angreifenden Nazis kam, wurde der antifaschistische Anlaufpunkt durch die Grünen geschlossen. Die Nazis jubelten. Die gesamten Ereignisse dokumentiert die vor 21 Jahren erschienene Antifa-Broschüre »Kein schöner Land«.

Dort wird auch ausführlich auf Peter Werner Schlappal hingewiesen, eine der Führungsfiguren der Saarlouiser Kameradschaftsszene. Er hat mittlerweile seinen Familiennamen in Schröder geändert und gilt derzeit als einer der Hauptverdächtigen im Mordfall Yeboah. Denn nach 29 Jahren wurden die Ermittlungen im vergangenen Jahr wieder aufgenommen, da »gravierende Anhaltspunkte auf einen rechtsextremistischen und fremdenfeindlichen Hintergrund des Anschlags« hinweisen. Die Ermittlungen wegen achtzehnfachen versuchten Mordes und wegen Mordes an Yeboah wurden zwar bei der Bundesanwaltschaft angesiedelt, allerdings bei der saarländischen Polizei belassen. Ebenso wie eine polizeiliche Ermittlungsgruppe, die schwerwiegende Vorwürfe gegen die 1991 ermittelnden Polizeibeamt*innen prüfen sollte. Nachdem die Täter Jahrzehnte lang Zeit hatten, Beweismittel verschwinden zu lassen, kam es 2020 zu Hausdurchsuchungen bei ehemals führenden Kadern der Saarlouiser Neonazis, unter anderem auch bei Peter Schlappal/Schröder. Saarländische Antifaschist*innen bezweifeln jedoch, dass es überhaupt zu einer Anklage kommen wird.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Erstmals versuchte auch die Stadt Saarlouis, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Am Tatort wurde eine offensichtlich noch schnell zum Jahrestag angefertigte Hinweistafel angebracht. Antifaschist*innen bezeichnen dies als »ein Erinnern ohne Vergangenheit« und kritisieren, die Stadt klammere »die eigene 30 Jahre lang andauernde Vertuschung und Verharmlosung aus«. Einen von Antifaschist*innen 2001 am Rathaus befestigten Gedenkstein hatte die Stadt umgehend entfernt und sogar gegen einen der mutmaßlich Verantwortlichen prozessiert. Bis heute das einzige Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Mord an Samuel Yeboah.

Der Beitrag Erinnern ohne Vergangenheit erschien zuerst auf der rechte rand.