Svens Welt

#Neonazi

Sven Liebich ist einer der schrillsten Aktivisten, der lautesten Provokateure und vulgärsten Hetzer im rechten Milieu. Nahezu manisch steigert er sich in seine Aktivitäten hinein und bleibt dabei trotz allem berechnend. »Svens Welt« ist das Jonglieren mit Widersprüchen, ist Hetze als Geschäft und sind gesellschaftliche Instanzen, die keine Grenzen setzen.

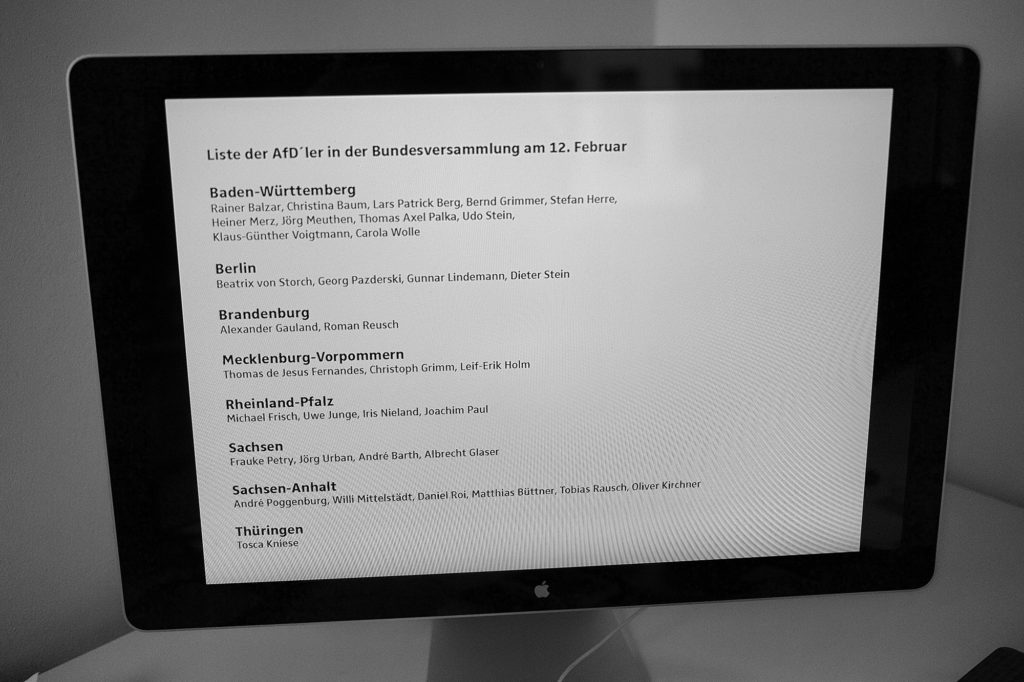

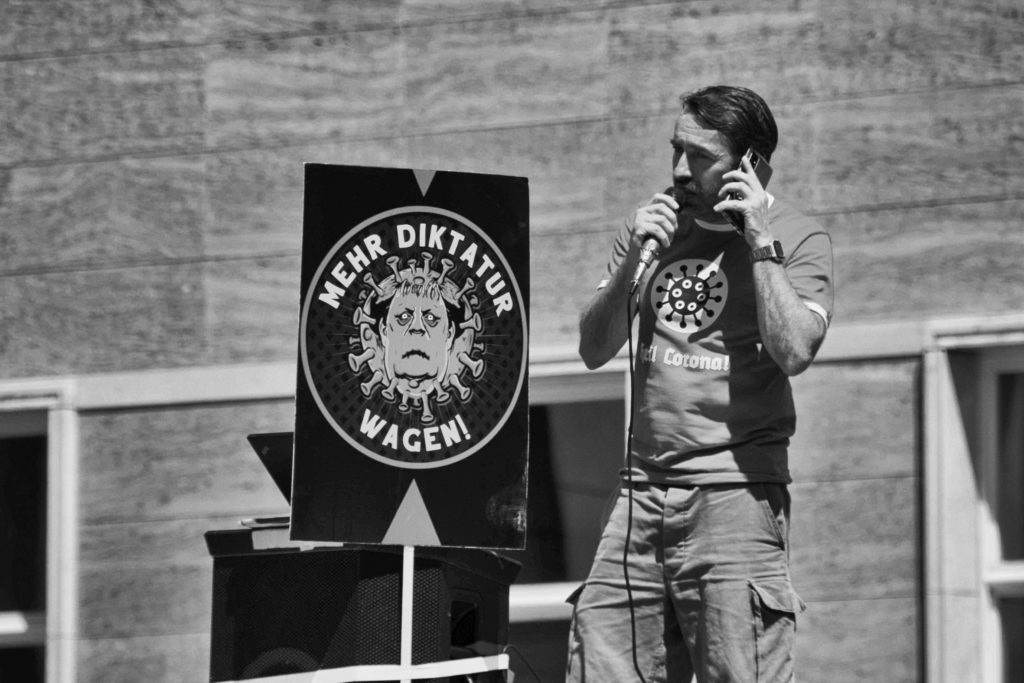

Mai 2020: Seit wenigen Wochen finden überall im Land Kundgebungen der Pandemie-Leugner*innen statt, so auch auf dem Marktplatz in Halle an der Saale. Es ist die Stadt, in der wenige Monate zuvor ein fanatischer Antisemit einen Massenmord in der örtlichen Synagoge begehen wollte und eine Passantin und den Kunden eines naheliegenden Döner-Imbiss erschoss. Hier steht Sven Liebich auf dem Dach seines alten VW-Kastenwagens und trägt ein Shirt aus eigener Produktion mit der Aufschrift: »Anne Frank wäre bei uns. Weg mit den Ausgangssperren!« Über seine Lautsprecheranlage spottet er: »Das Mädchen hatte Erfahrung im Eingeschlossensein. (…) Der Grund ist egal, aber sie würde am ehesten nachempfinden können, was Einschluss für eine Familie bedeutet.« Es ist nicht das erste Mal, dass er antifaschistische Symbolfiguren für seine Zwecke benutzt. Mit dem Foto von Anne Frank machte er 2018 Stimmung gegen die »Islamisierung«, während er mit Sophie und Hans Scholl und Rosa Luxemburg für die »Alternative für Deutschland« (AfD) warb. Routiniert spult er weitere Provokationen ab, wie: »Der Mundschutz ist die Hakenkreuzbinde der Corona-Diktatur.« Teilnehmer tragen währenddessen von ihm vertriebene Shirts mit der Aufschrift »Ungeimpft« in einem gelben Stern.

Nach dem Ende der Kundgebung belästigt er einen jüdischen Lokalpolitiker und feixt in seine Kamera: »Ich habe etwas gegen elendige SPD-Läuse, aber nicht gegen Juden.« Das Video verbreitet er, wie die Livestreams seiner Kundgebungen, auf seinen zahlreichen Social-Media-Kanälen. »Läuse, Maden, Ratten, Parasiten«, das sind die Begriffe, mit denen Liebich auf seine Gegner*innen losgeht. Er entmenschlicht sie, markiert sie als Ziele für Hass und Gewalt und ist doch schwer zur Verantwortung zu ziehen. Seine Formulierungen sind oft bewusst scharf an der Grenze des Strafbaren. Nicht selten gehen sie jedoch auch darüber hinaus – ohne dass es Konsequenzen hat.

Im Juli 2020 findet auf dem Markt parallel zu Liebichs Versammlung eine Black-Lives-Matter-Kundgebung statt. Liebich provoziert mit schwarzer Lockenperücke, braun angemaltem Gesicht und rot umrandetem Mund wenige Meter entfernt. Eine der Auflagen, die er zu Beginn seiner Versammlungen verlesen muss: »Die Menschenwürde anderer darf nicht verletzt werden, indem Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden.« Die zuständige Versammlungsbehörde kann jedoch weder in diesem noch in anderen seiner Auftritte eine Verächtlichmachung erkennen.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

No-Go-Area Marktplatz

Passant*innen, die ihren Unmut äußern, werden von Liebich mit Anzeigen überzogen – mehr als 20 allein zwischen Juli und November 2020 wegen des Zeigens des Mittelfingers. Regelmäßig unterbricht er dafür seine Reden und fordert über Lautsprecher die Polizei und seine Anhänger*innen auf, diese Personen – »den Mann mit dem Koffer« oder »das kleine Mädchen dort« – festzuhalten. Von seinem Fahrzeug herab erstattet er unter dem Applaus seiner Anhänger*innen Anzeige und verspottet die Betroffenen. Im August kollabierte ein Schwarzer Passant, als er von der Polizei festgehalten wurde. Während er im Rettungswagen abtransportiert wurde, höhnte Liebich: »Ab zum Flughafen mit ihm, zur Küste und dann ab ins Schlauchboot!«

Über Monate versammelte sich die Gruppe um Liebich jeden Samstag gegen die Corona-Maßnahmen. Derselbe Kreis trifft sich bereits seit Jahren zweiwöchentlich auch zu den halleschen »Montagsdemos«. Und im vergangenen Sommer hat Liebich mehrmals ganze Demonstrationswochen auf dem Marktplatz eingeschoben. Wenn auch die Versammlungen zumeist zahlenmäßig nicht bedeutend scheinen, schaffen sie für nicht wenige Menschen dort eine No-Go-Area. Für seine 20 bis 30 Anhänger*innen sind die Versammlungen soziales Event und Machtdemonstration im öffentlichen Raum. Werden politische Gegner*innen erkannt, so werden sie lauthals vorgeführt, beleidigt, verleumdet und, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch körperlich bedrängt. Oft ist Alkohol im Spiel. Im Internet fahndet Liebich dann nach Namen und Adressen und ruft zu Hausbesuchen auf. Im Netz ist er auch Vorbild für alle, die sich an provokantem Aktivismus und der Bloßstellung Anderer erfreuen.

Neonazi und T-Shirt-Unternehmer

Seit den 1990er Jahren gehörte der heute 50-Jährige zu den führenden Neonazis in Sachsen-Anhalt. Neben seinem früheren Job als Angestellter des Finanzamts war er Straßenaktivist, Versandhändler, Ladenbetreiber und galt als treibende Kraft hinter der »Blood-&-Honour«-Sektion Sachsen-Anhalt. Bereits Anfang der 2000er Jahre provozierte er, unter anderem mit Che Guevara-Shirt und Palituch, in alle Richtungen. Als 2003 während des Irak-Kriegs Neonazis in größerem Stil Friedensdemonstrationen kaperten, war Liebich in Halle ganz vorn dabei. Kurz darauf verschwand er jedoch für mehrere Jahre aus der Stadt und von der politischen Bildfläche. In dieser Zeit hielt er sich unter anderem in England auf und betrieb weiterhin seinen Szeneversand.

Zurück in Halle agierte er ab 2011 öffentlich als Geschäftsführer des im gleichen Jahr gegründeten Textildruck-Unternehmens »L&H Shirtzshop GmbH«. Mit offen rechten Motiven hielt er sich zunächst zurück, auch wenn Anti-Merkel-Shirts sowie EU- und USA-feindliche und 9/11-Motive sein Sortiment aus Sauf- und Funshirts von Beginn an ergänzten. Mit aggressivem Marketing und zahllosen Gratis-Aktionen stattete er lokale Sportvereine, Unternehmen, Kitas und Kneipenkollektive aus, suchte die Bühne bei Studierendenprotesten und dem Saale-Hochwasser 2013. Mit der Stadt Halle lieferte er sich medienwirksam, aber erfolglos, einen Rechtsstreit um das Stadtwappen. 2013 inszenierte er sich mit Hilfe der Lokalzeitung großformatig und unhinterfragt als Aussteiger aus der rechten Szene.

Dauerdemonstrant und Blogger

Gern stellt sich Liebich in die Tradition der 1989er Bürgerbewegung. So bot er 2012 ein T-Shirt mit der Aufschrift »Wir sind das Volk« an und wünschte, »es mögen bald wieder Montagsdemonstrationen in dem Ausmaße von 1989 beginnen und diese Marionetten [gemeint ist die Regierung, A.d.R.] hinwegfegen«. Im Frühjahr 2014 begannen anlässlich des Ukraine-Konfliktes auch in Halle die rechten »Friedensmahnwachen«. Zunächst unterstützte Liebich diese »Montagsdemos« nur im Hintergrund und mit kurzen spontanen Beiträgen. Ab 2015 drängte er sich wieder mehr und mehr nach vorn und polemisierte zunehmend gegen Geflüchtete und die »Vereinsmafia«. Seit dem Rückzug der ursprünglichen Organisator*innen ist er bis heute die treibende Kraft hinter diesen komplett auf seine Person zugeschnittenen Versammlungen und wird dabei von zahlreichen Anhänger*innen unterstützt.

2014 trat Liebich in den sächsischen Landesverband der Partei Die Linke ein, für ihn kein Widerspruch, sondern eine weitere Möglichkeit zu provozieren und umzudeuten. Obwohl sich die Partei von ihm distanzierte, inszeniert er sich bis heute bei Bedarf als deren Mitglied.

2016 startete er seinen Politblog »Halle Leaks«. Bis vor einem Jahr kommentierte er hier, häufig in verächtlich machendem Ton, aktuelles und oft überregionales politisches Geschehen. Nach einem ähnlichen Muster betreibt Liebich seit 2018 einen weiteren Blog auf seiner Plattform »Politaufkleber«. In hoher Frequenz veröffentlicht er hier tagesaktuelle Meldungen, die er mit entstellenden Überschriften und Schlagwörtern versieht und auf diversen Telegram-Kanälen weiterverbreitet. Hier geht es kaum noch um die Inhalte, sondern vor allem um Aufmerksamkeit für seinen Internet-Shop »Politaufkleber«. Nachdem er 2020 die Verantwortung für den »Shirtzshop« an seine Schwester abgegeben hat, betreibt er ein weiteres Unternehmen, das Shirts und Utensilien für den politischen Aktivismus bedruckt und über seine Plattform vertreibt. Dieses Sortiment zeichnet sich durch die unverhohlene Zurschaustellung seines Vulgär-Rassismus aus, durch unangemessene NS-Vergleiche und die Verhöhnung der Opfer.

Kaum juristische Konsequenzen

Die Liste derer, die namentlich von Liebich angegriffen wurden, ist lang: Politiker*innen verschiedener Parteien, Mitglieder von Vereinen und Initiativen gegen Rechts und Journalist*innen. Nach verleumderischen Beiträgen über Renate Künast (B90/Die Grünen) und Martin Schulz (SPD) 2016 auf »Halle Leaks« musste sich Liebich im August 2020 vor dem Amtsgericht Halle verantworten. Für diese und weitere Delikte, darunter Volksverhetzung, Beleidigung und Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen, wurde er zu einer elfmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, hat jedoch Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. Immer wieder berief er sich auf die Kunst- und Meinungsfreiheit und nutzte die Gerichtsverhandlung als Bühne für weitere Provokationen. Dass es überhaupt zu einer Verhandlung gegen ihn kam, ist bisher die Ausnahme geblieben.

Der Umgang mit Liebichs Umtriebigkeit gestaltet sich schwierig. Anzeigen gegen ihn werden von der zuständigen Staatsanwaltschaft regelmäßig, mit teils haarsträubenden Begründungen, eingestellt. Politik und Stadtgesellschaft reagieren mit hilflosen, teils fragwürdigen Methoden. So scheiterte die Stadt Halle ein ums andere Mal vor Gericht, als sie ihn mit städtischen Veranstaltungen vom Markt verdrängen wollte. Die Landes-CDU plante die Verschärfung des Versammlungsgesetzes, stellte die Pläne nun jedoch zurück, nachdem Landtagsjuristen und Koalitionspartner den Entwurf als untauglich abgelehnt hatten. Und zivilgesellschaftliche und antifaschistische Proteste sind in dieser hohen Frequenz und über den langen Zeitraum nicht aufrechtzuerhalten. Bis 2067 hat Liebich seine »Montagsdemos« angeblich bereits angemeldet, ein Alptraum für alle, die das Stadtzentrum passieren müssen und dabei Gefahr laufen, Ziel seiner Attacken zu werden.

Der Beitrag Svens Welt erschien zuerst auf der rechte rand.