September 2021

#Sachsen-Anhalt

Die Erwartungen der prominenten Gäste auf der Wahlparty der »Alternative für Deutschland« (AfD) im Magdeburger Stadtteil Sudenburg, unter ihnen Christoph Bernd, Björn Höcke und Alexander Gauland, waren hoch. Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl am 6. Juni 2021 hatte das Institut INSA prognostiziert, die AfD könne stärkste politische Kraft im Land zwischen Zeitz und Altmark werden. Doch statt der prognostizierten mehr als 25 Prozent landete die Partei am Ende bei 20,8 Prozent – sogar mit einem leichten Verlust gegenüber ihrem Wahlergebnis von 24,3 Prozent im März 2016. Grund dafür waren die massiven Stimmengewinne für die CDU, der es in den letzten zwei Wochen vor dem Urnengang gelungen war, sich als Retterin wider die AfD in Szene zu setzen. Und dies, obwohl es in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode nicht an Signalen aus der Union gefehlt hatte, die auf eine Bereitschaft eines Teils der Partei zur Kooperation mit der AfD hindeuteten.

Fünf Jahre völkisch-rassistische Propaganda

Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt gehörte gemeinsam mit denen in Thüringen und Sachsen seit Parteigründung frühzeitig zu denen in der AfD, welche die Rechtsverschiebung vorantrieben. Die sogenannte »Erfurter Resolution«, die sich 2015 gegen den Kurs der damaligen AfD-Chefin Frauke Petry wandte, und heute als Initialzündung für die Herausbildung des völkisch-nationalistischen »Flügels« gilt, wurde hier umfänglich unterstützt. Auch die »Kyffhäuser-Treffen« des »Flügels«, an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen, sind so zu deuten. Die Arbeit des Landesverbandes Sachsen-Anhalt und seiner Landtagsfraktion galt in den Jahren 2016 bis 2019 neben Thüringen als prägend für den zunehmend extrem rechten Kurs der Partei.

Seit 2016 hatte die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt ihre völkisch-nationalistische Agenda effektvoll in Szene gesetzt. Der damalige Fraktionschef André Poggenburg gefiel sich darin, mit NS-Vokabular zu provozieren, politische Gegner*innen zu diffamieren und offen rassistische Klischees zu verwenden. Die Strategie, Provokationen und Tabubrüche im Parlament zu zelebrieren, sicherte der AfD in der ersten Hälfte der Legislatur zuverlässig die skandalisierende Aufmerksamkeit der regionalen Medien und der Landespolitik. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode setzte eine spürbare Professionalisierung der AfD ein. Über Kleine und Große Anfragen versuchte die Fraktion, die Arbeit von Migrationsverbänden, Institutionen der Jugendhilfe und Projekten gegen Rechts zu diskreditieren. Mit der Einsetzung der Enquete-Kommission »Linksextremismus in Sachsen-Anhalt« samt Unterstützung durch die CDU konnte die AfD einen politischen Erfolg verbuchen, den sie zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss Linksextremismus ausbauen wollte. Dieser blieb ihr jedoch mangels Begründung verwehrt. So war die Fraktion nicht in der Lage, den Untersuchungsauftrag des von ihr beantragten Ausschusses in Bezug auf die vermeintliche Gefahr des »Linksextremismus« in Sachsen-Anhalt so zu konkretisieren, dass dieser einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhielt. Kurz danach stellte auch die Kommission ihre Arbeit ein.

Das Netzwerk im Hintergrund

Die Verbindungen der Landes-AfD in das extrem rechte Milieu an der Schnittstelle aus Burschenschaften, völkischen Jugendbünden, ehemaligen NPD- und JN-Aktivist*innen sind gut dokumentiert. Aus diesem Umfeld rekrutierte die Fraktion ihre Mitarbeiter*innenschaft. Ebenfalls eng ist der Draht der AfD-Landtagsfraktion zu »Ein Prozent«. Mehrfach griff das rechte Kampagnennetzwerk aus den Anfragen der AfD-Landtagsfraktion gewonnene Erkenntnisse auf, um sie propagandistisch auszuschlachten und gegen politische Gegner*innen zu verwenden. Zuletzt gab AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner bereitwillig Auskunft im Podcast von »Ein Prozent«. Kirchner, der sein Zimmer im Landtag mit Portraits des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg dekoriert hat, gibt in der Öffentlichkeit gern den seriösen national-konservativen Politiker. Doch auch er ist ein Gewährsmann des »Flügels«. Im Jahr 2019 nahm er mit Kalbitz und Höcke als Redner am »Kyffhäuser-Treffen« teil, wie sein Facebook-Profil zeigt.

Als ideologischer Kopf der Fraktion kann Hans Thomas Tillschneider gelten. Der habilitierte Islamwissenschaftler ist Bildungs- und Kulturpolitiker seiner Fraktion. Im Landtag fiel er durch ideologisch scharfe Attacken auf die Landesregierung auf, in denen er die angebliche »nationale Daseinsvergessenheit« der gegenwärtigen Politik geißelte. Aus seiner Sympathie mit dem deutschen Kaiserreich macht Tillschneider kein Geheimnis. Anlässlich des diesjährigen Jahrestages der Gründung des deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871 und einer diesbezüglichen Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, ließ er sich auf seiner Internetseite zitieren: »Das Deutsche Kaiserreich, das in jeder Beziehung als ein Gipfelpunkt der deutschen Geschichte angesehen werden kann, wurde von Steinmeier in schulmäßiger nationalmasochistischer Pose zum Problemfall erklärt.«

Neben Poggenburg verließ unter anderem der 2016 direkt gewählte Abgeordnete Gottfried Backhaus die Partei. Er, nach eigener Auskunft konservativ evangelikal, mochte den völkisch-nationalistischen Kurs von Partei und Fraktion nicht mehr mittragen. Nicht wieder zur Wahl angetreten waren in diesem Jahr der vormalige Fraktionsgeschäftsführer Robert Farle und der Ex-Polizist Mario Lehmann aus Quedlinburg.

Klientel der AfD

In den Wahlanalysen wird erkennbar, dass die AfD im Kern von Männern mittlerer beruflicher Qualifikation gewählt wird. Stark ist die Gruppe der unter 30-Jährigen vertreten mit 20 Prozent Stimmenanteil. Ein Wert, der sich relativiert, wenn man jene Gruppe in den Blick nimmt, die der Partei wesentlich zur Stabilität ihrer Stimmanteile verholfen hat: erwerbstätige Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Allerdings hat die AfD die 2016 gewonnenen Wahlkreise bei der Landtagswahl 2021 wieder an die CDU verloren. Nur in Zeitz gelang es der Partei, ein Direktmandat zu erringen. Wie schon 2016 ist das Wahlergebnis für die AfD von starken regionalen Unterschieden geprägt. Ihre Hochburgen hat die Partei im Süden und im Osten des Landes, vor allem in den Klein- und Mittelstädten. So überschritt sie in fünf Wahlkreisen die 25 Prozent: in Staßfurt (28,0 %), Eisleben und Zeitz (jeweils 26,5 %), Querfurt (25,8 %) sowie in Weißenfels (25,2 %). In den Großstädten Magdeburg und Halle konnte die AfD im Vergleich weniger punkten. Ihre schwächsten Ergebnisse erzielte sie in Magdeburg IV (16, %) und III (15,6 %), Halle II (12,5 %), Magdeburg II (11,0 %) und im Wahlkreis Halle III (9,1 %).

Verluste mit und ohne Folgen

Die AfD hat sich in Sachsen-Anhalt auf hohem Niveau stabilisiert, jedoch ihr eigentliches Wahlziel, stärkste Kraft zu werden, verfehlt. Mit ihrem gegenüber 2016 gesunkenem Wahlergebnis ist der Fraktion die Möglichkeit genommen, weitreichende parlamentarische Initiativen, wie beispielsweise Untersuchungsausschüsse durchzusetzen. Ihr heterogen zusammengesetztes Wähler*innenmilieu ist jedoch im Wesentlichen stabil, die AfD hat sich in der Landespolitik als Faktor etabliert.

In der neuen, für die AfD nunmehr zweiten Legislatur im Landtag von Sachsen-Anhalt wird die Partei ihren harten rechten Kurs nicht ändern. Mit Landtagsabgeordneten wie Ulrich Siegmund aus Tangermünde ist die Fraktion aber in der Lage, je nach Anlass, in der politischen Kommunikation scheinbar kompetenter und etablierter aufzutreten. Siegmund, in der zu Ende gegangenen Legislatur Fraktionsvize der AfD, beherrscht die Klaviatur des rechten Politikmarketings, wie seine Reden im Landtag und bei AfD-Kundgebungen beweisen. Zuletzt trat er im Mai in Seehausen bei einer AfD-Kundgebung gegen junge Umweltschützer*innen und für den Weiterbau der Autobahn 14 in der Region auf. Mit dabei: Neonazis aus der Altmark.

Der Beitrag Platz zwei für die AfD erschien zuerst auf der rechte rand.

Quelle: https://www.der-rechte-rand.de/archive/7662/platz-zwei-fuer-die-afd/

#Archive

Seit Jahrzehnten sammeln antifaschistische Archive in der Bundesrepublik alles über, gegen und von der extremen Rechten – oft leise und unspektakulär im Hintergrund, aber nichtsdestotrotz mit gewaltigem Output. Durch die größtenteils ehrenamtlich geleistete Arbeit ist ein riesiger Wissensschatz entstanden, der Grundlage für antifaschistische, journalistische und wissenschaftliche Analysen zum Thema ist. Sven Kames sprach für der rechte rand mit Engagierten aus Berlin, Bielefeld, Göttingen und München über die Entstehung, die Gegenwart und die Zukunft antifaschistischer Archive.

drr: Bitte erzählt von eurer Arbeit bei der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle (a.i.d.a.) in München. Wie kam es zu eurer Gründung? Was macht ein antifaschistisches Archiv aus? Und braucht es solche Archive eigentlich heutzutage noch, wo doch so viele Informationen jederzeit abrufbar im Internet stehen?

Marcus Buschmüller: In der antifaschistischen Arbeit im München der 1980er Jahre hatten sich Papierberge mit Materialien angesammelt, die nach ihrer direkten Verwertung kaum jemand mehr angefasst hat. Wir wollten dieses Material langfristig sichern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, weil wir wussten, dass es einen hohen Wert hat. Um das zu bewerkstelligen, haben wir im Jahr 1990 eine klassische, deutsche Form der Organisierung gewählt und einen Verein gegründet. Wir sammeln, wir bereiten auf, wir bieten an, was aus der extremen Rechten geäußert wird. Jenseits der jüngeren digitalen Praktiken leisten wir klassische Archivarbeit mit dem Medium Papier im Zentrum. Bei uns kann man recherchieren, kramen, sich einen Überblick verschaffen. Für die Auseinandersetzung zum Thema ist es wichtig zu wissen, wie die extreme Rechte in früheren Jahrzehnten agiert hat. Denn nicht alles, was jetzt als sensationelle Neuheit Schlagzeilen macht, ist wirklich neu. Bei uns wird das nachvollziehbar.

Robert Andreasch: Ein Punkt, der uns von Bibliotheken und von staatlichen Archiven unterscheidet, ist unsere Spezialisierung. Wir haben die Bücher zum Thema geballt gesammelt, auch die graue Literatur sowie Broschüren. Und die Primärmaterialien, die wir anbieten können, die ganze extrem rechte Publizistik, sind in anderen Einrichtungen schlichtweg nicht vorhanden. Ganz zu schweigen von kleinteiligen und flüchtigen Erzeugnissen wie Flugblättern oder Plakaten.

Nora Wolf: Es stimmt schlicht nicht, dass alles im Internet steht. Und was da zu finden ist, beruht ja zu nicht geringen Teilen auf unserer Vorarbeit. In den Auseinandersetzungen zum NSU wurde deutlich sichtbar, wie wichtig die Aufbewahrung und die Aufbereitung von Materialien zur extremen Rechten sind. In den verschiedenen antifaschistischen Archiven gab es jede Menge Wissen zu den Neonazis des NSU und zu ihrem Umfeld. Wir konnten Hintergründe aufzeigen und Zusammenhänge verifizieren. Auf Facebook zu schauen, was die Rechten schreiben, hat seinen Wert, aber das kann ein Quellenstudium und ein Wissen um relevante Akteur*innen nicht ersetzen. Wir helfen auch, Rechtssicherheit für die journalistische Arbeit herzustellen. Mit soliden Belegen aus Primärquellen lassen sich Aussagen über einzelne extreme Rechte handfest nachweisen, im Zweifelsfall dann auch gerichtsfest.

Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum (Apabiz) ist vermutlich das bekannteste solcher Archive in der Bundesrepublik. Wo liegen eure Wurzeln und wie hat sich eure Arbeit entwickelt?

Patrick Schwarz: Wir hatten anfangs, zu Beginn der 1990er Jahre, einen starken Fokus auf Berlin und auf das Land Brandenburg und die Vernetzung der dortigen rechten Strukturen. Sonst ähnelt unsere Geschichte der Münchener. Von der Konzentration auf militante Neonazis in der Region haben sich unsere Arbeit und unsere Sammelschwerpunkte erweitert, auch dank Materialsammlungen, die uns antifaschistische Gruppen und engagierte Einzelpersonen überlassen haben. Die »Braunzone«, der Rechtskonservatismus, Projekte wie die »Junge Freiheit« haben uns beschäftigt und wir haben dazu Expertise entwickelt und in die Öffentlichkeit gebracht. Die Bildungsarbeit hat sich zudem zu einem unserer Schwerpunkte entwickelt. Bildungsangebote gegen Rechts gab es in den 1990er Jahren noch viel weniger als heute. Wir haben verschiedene Vorträge entwickelt und gehalten, die auf unserer Expertise fußten. Wir haben gemerkt: Da ist ein Bedarf, wir haben etwas beizutragen und haben so auch Selbstbewusstsein entwickeln können. Das war ein Prozess, der sich über Jahrzehnte erstreckt hat: von kleinen lokalen Recherchen zur jetzigen ausdifferenzierten Sammlung und dem Bildungsbereich.

Das Antifaschistische Bildungszentrum und Archiv Göttingen (ABAG) ist im Vergleich viel jünger.

Micky Caulfield: Wir haben uns 2018 als Verein gegründet. Aber auch unser Bestand umfasst einen viel weiter zurückreichenden Zeitraum. Der Grundstock unserer Sammlung kam von Privatpersonen, die uns große Mengen ihrer Materialien überließen. Wir wollen diesen Bestand für die Zukunft sichern, um die Kontinuitäten der extrem Rechten und der antifaschistischen Kämpfe dagegen sichtbar zu machen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Region Südniedersachsen, wobei wir sowohl rechte Primärquellen als auch Literatur über die überregionale extreme Rechte sammeln. In Göttingen und Umland gab es immer eine gut vernetzte extrem rechte Szene, deren Wirken auch fruchtbare Konsequenzen in der Region nach sich zog. Das zeigen wir auf. Und wir dokumentieren das aktuelle Geschehen, indem wir eine Chronologie über extrem rechte Vorfälle führen und so Zahlen und Analysen für Interessierte zur Verfügung stellen.

Wie entstand das Archiv in Bielefeld beim Verein Argumente und Kultur gegen rechts?

Jan Raabe: Etwas anders, weil wir uns weniger auf lokale Verhältnisse bezogen haben. Wir haben bei Argumente und Kultur seit 1993 zu bestimmten Themenfeldern gearbeitet, etwa zu rechten Jugendkulturen, zu Vertriebenen, zum Neuheidentum oder zu Burschenschaften. Dabei haben wir uns immer sehr stark auf Primärquellen gestützt, weil wir das für wichtig halten. So haben wir Materialien zu bestimmten Themenfeldern gesammelt, systematisiert und in einem Archiv zusammengefasst. Was wir so herangeschafft haben, ist in unserem Verständnis nicht unser Privatbesitz, sondern politisches Material, das einer antifaschistischen Expertise zur Verfügung zu stehen hat.

Wie geht ihr als Papierarchive mit der Herausforderung um, dass die extreme Rechte heute so stark in digitalen Kanälen kommuniziert?

Robert Andreasch: Tagesaktuell fällt natürlich sehr viel mehr Material an. Es wird jeden einzelnen Tag unglaublich viel gepostet. Das zu handhaben, hat eine technische Dimension: Wie können wir das sinnvoll und datenschutzkonform aufbewahren? Auch Webseiten und Accounts verschwinden ja. Es gibt damit verknüpft aber auch eine analytische Ebene: Früher war es überschaubarer, was die extreme Rechte publiziert hat. Wir sind jetzt nicht nur gefragt, Methoden zu entwickeln, um das alles zu sichern, sondern auch, einen Überblick zu behalten und das Relevante vom weniger Relevanten zu unterscheiden. Warum die aktuelle Dokumentation wichtig ist, ist klar: Zigtausende gehen zurzeit bei rechten Aktionen auf die Straße, Hunderttausende äußern sich in der Öffentlichkeit des Internets entsprechend. Wer weiß, ob die Szene wieder untergründiger wird oder sich politisch umstellt. Was jetzt geäußert wird, müssen wir dringend dokumentieren, denn dieses Material wird später einmal gebraucht werden.

Marcus Buschmüller: Und die klassischen Zeitschriften gibt es weiterhin und auch die müssen wir besorgen und in die Sammlung einbringen. Die neuen Straßenproteste zu beobachten darf auch nicht vernachlässigt werden. In Bayern gab es seit 2020 an die 3.000 Coronaproteste, von denen viele unter extrem rechtem Einfluss standen. Der Umfang der Arbeit, die wir zu leisten haben, ist also explodiert – bei tendenziell gleichbleibend geringen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Eine Lösung für die Herausforderungen der Digitalisierung zu finden, steht durchaus noch aus.

Was sind das eigentlich für Leute, die euer Archiv nutzen?

Patrick Schwarz: Anfangs hatten wir fast nur antifaschistische Initiativen, Parteijugendorganisationen, Gewerkschaften oder Einzelpersonen als Nutzer*innen. Diese spielen auch weiterhin eine wichtige Rolle. Aber die Bandbreite ist um Wissenschaft und Journalismus erweitert worden. Das ist hocherfreulich, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Wir waren im Umgang mit der Presse anfangs vorsichtig und mussten einen Weg finden, wie wir jenseits der politischen Projekte unser Material zu fairen Bedingungen zur Verfügung stellen können. Presseleute fragen bei uns manchmal mit der Erwartung an, blitzschnell hochbrisante und exklusive Informationen zugesteckt zu bekommen. Wir arbeiten professionell, aber eben auch ehrenamtlich – und wir müssen auch unsere Kosten reinbekommen. Darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Aus der Wissenschaft stammt derzeit inzwischen die Mehrheit unserer Anfragen. Das reicht von Studierenden, die eine Hausarbeit schreiben wollen, bis zur Recherche für die Promotion. Diejenigen, die wissenschaftlich zum Thema arbeiten und das solide quellenbasiert tun wollen, wissen, dass es bei uns Material gibt, das woanders nicht vorliegt. Auch hier ist Digitalisierung übrigens eine Herausforderung: Nicht wenige schreiben eine Mail und wollen, dass wir dieses oder jenes mal schnell scannen und verschicken. Das geht selbstverständlich nicht, schon aus urheberrechtlichen Gründen. Das gewachsene Interesse ist toll, wir bekommen mit, woran die Wissenschaft arbeitet und manche überlassen uns Materialien für unsere Sammlung. Aber es ist für uns immer auch ein Spagat. Wir fühlen uns der antifaschistischen Bewegung weiter verbunden und wollen auch deren Arbeit dokumentieren. Und wir sehen eine unserer Aufgaben in der Unterstützung von politischen Initiativen. Wir leisten es uns aber auch, auf das hinzuweisen, was wir selbst thematisch für wichtig halten – etwa auf die Recherchen, die wir zu Antifeminismus und Lebensschutzbewegung angestellt haben.

Was sind eure Erfolge? Gibt es Momente, wo ihr direkt sehen könnt: Oh ja, unsere Arbeit lohnt sich.

Jan Raabe: Wir geben in erster Linie die Möglichkeit, antifaschistische Analysen zu vertiefen und zu verbessern. Unser Material erlaubt es, längere Zusammenhänge herauszuarbeiten, also den Wandel in der extremen Rechten sichtbar zu machen. Und auch ein Gedächtnis für die antifaschistische Bewegung zu sein: Welche antifaschistischen Kampagnen waren erfolgreich, welche Bedingungen müssen erfüllt sein für eine sinnvolle Intervention. Unsere eigentlichen Erfolge liegen in dieser langfristigen Arbeit, die kaum auf einzelne Momente reduziert werden kann. Aber dennoch: Wir haben große Projekte begleitet, zu wichtigen Büchern beigetragen – das sind tolle Ergebnisse. Die Auseinandersetzungen zum RechtsRock haben wir so beispielsweise zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art gefördert. Wenn unsere Informationen durchdringen, dann hat das direkte Wirkungen. In der Öffentlichkeit wurde auf der Grundlage von unserem Archivbestand beispielsweise bekannt, dass ein Tonstudiobetreiber ein Neonazi ist. Ihm sind daraufhin Aufträge von Menschen weggebrochen, die eben nicht mit einem militanten Rassisten zusammenarbeiten wollen. Wichtig war für uns auch, dass wir für die Nebenklage im NSU-Verfahren einiges beitragen konnten.

Micky Caulfield: Die Archivarbeit ist sehr intensiv, aber ich kann deutlich sagen: Es lohnt sich! Wir konnten kürzlich eine Broschüre zur extremen Rechten in Südniedersachsen erstellen, die dann auf großes Interesse gestoßen ist. Das macht dann richtig Spaß. Wir unterstützen gerne Journalist*innen, Studierende und andere Interessierte bei ihren Recherchen im Archiv. Bildungsangebote wie Vorträge oder Workshops über die extreme Rechte anzubieten, ist für uns unverzichtbar. So versuchen wir auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen und eine breite Öffentlichkeit zu informieren.

Marcus Buschmüller: Mich hat sehr gefreut, dass wir zu tollen Ausstellungen beitragen konnten. So steuerten wir Exponate und Expertise bei zur Münchener Ausstellung »Angezettelt. Antisemitische und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute« und zu »Krieg.Macht.Sinn. Krieg und Gewalt in der europäischen Erinnerung« des Ruhr-Museums in Essen. Bei solchen Gelegenheiten wird es noch einmal ganz greifbar: Es hat Sinn, den ganzen Kram aufzuheben. Aber ich will noch einmal auf die Voraussetzungen unserer Arbeit hinweisen: Wir arbeiten bei uns in München mit einer leider nur kleinen antifaschistischen Bewegung im Hintergrund. Unser Personalstamm ist gleichbleibend überschaubar, bei wachsenden Anforderungen. Im Kern leisten wir die Arbeit ehrenamtlich, wir sind auf Spenden und Beiträge von Fördermitgliedern angewiesen. Nicht zu vergessen ist, dass wir politischen Gegenwind erfahren: Vor einiger Zeit hatten wir uns insgesamt drei Jahre lang in einem Rechtsstreit mit dem bayerischen Innenministerium zu beschäftigen, weil gegen uns Linksextremismusvorwürfe vorgebracht wurden. Das ist ausgestanden, wir erfuhren auch viel Solidarität. Es raubte uns aber doch Kräfte.

Patrick Schwarz: Wir sind da in Berlin vergleichsweise privilegiert. Über eine Landesförderung haben wir für manche Aspekte unserer Arbeit wie Vernetzung und Dokumentationstätigkeit eine Finanzierung. Die Grundlage für diese Projekte aber, unser eigentliches Archiv, steht weiterhin auf ehrenamtlicher Basis. Wir brauchen nicht nur Geld, sondern auch neue Leute, um mit den Herausforderungen der Gegenwart Schritt zu halten. Es geht dabei nicht ausschließlich um den Arbeitsumfang, sondern auch um die Zusammensetzung unseres Teams. Wir sind in der Mehrheit männlich, weiß und deutsch. Zu wichtigen Entwicklungen – etwa den »Grauen Wölfen« aus der Türkei, die ja auch in Berlin tätig sind – haben wir kaum Wissen und keinen Zugang. Wir müssen uns also auch in dieser Hinsicht weiterentwickeln.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die antifaschistischen Archive können durch die Zusendung von Materialien aus der, über die und gegen die extreme Rechte unterstützt werden. Zur Absicherung des Betriebes freuen sie sich über Spenden und Fördermitgliedschaften. Informationen sind auf den jeweiligen Internetseiten zu finden: www.apabiz.de (Berlin), www.argumente-und-kultur.org (Bielefeld), www.antifaschistisches-archiv.org (Göttingen), www.aida-archiv.de (München).

Unter https://bibliothek.antifa-archiv.org steht ein Bibliotheks-Verbundkatalog zur Verfügung, in dem ein Ausschnitt der Bestände der hier befragten und weiterer antifaschistischer Archive eingesehen werden können.

Der Beitrag Gedächtnis für eine Bewegung erschien zuerst auf der rechte rand.

Quelle: https://www.der-rechte-rand.de/archive/7648/gedaechtnis-fuer-eine-bewegung-antifa-archiv/

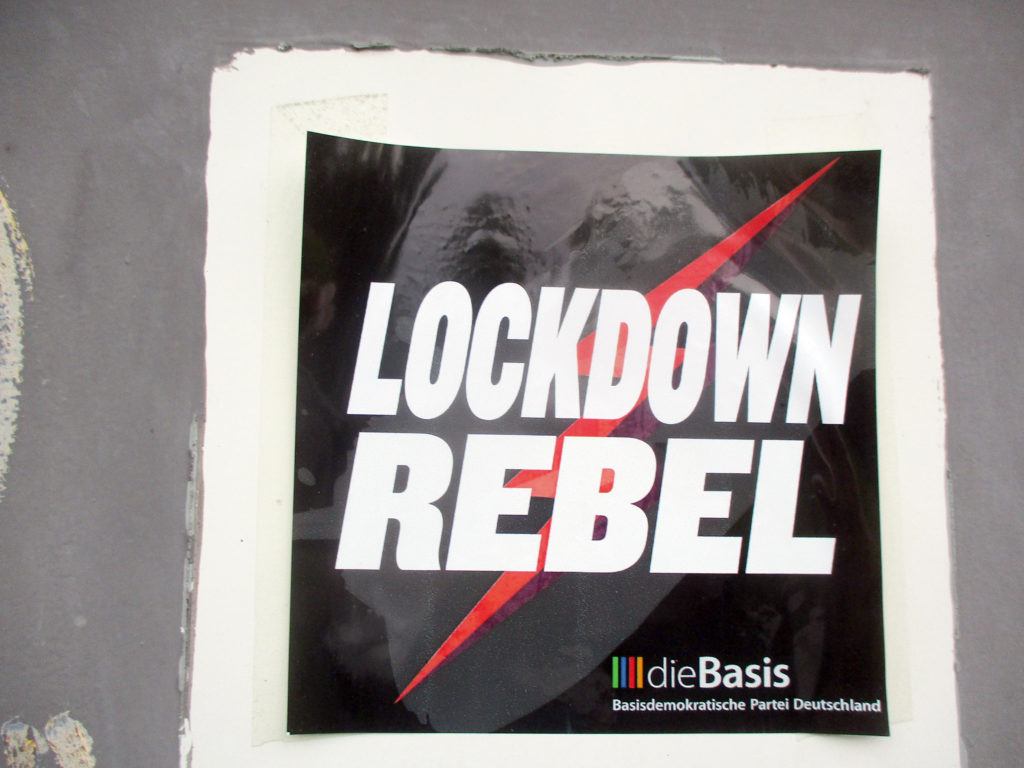

#BewegungsPartei

Die Partei »dieBasis« wurde am 4. Juli 2020 in Kirchheim in Hessen als eine Art Abspaltung von der ähnlich ausgerichteten Partei »Widerstand2020« gegründet. Nachdem der Arzt Bodo Schiffmann mit anderen Gleichgesinnten eine Online-Pseudo-Partei erschuf, in die man nur mit wenigen Klicks beitreten konnte, endete dieses Projekt aufgrund der ungeprüften Beitritts-Möglichkeiten im Chaos. Als Resultat entstanden zwei konkurrierende Parteien: »Widerstand2020« unter Schiffmanns Regie und »dieBasis«, die sich der Formel »Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Schwarmintelligenz« verschrieb – auch wenn die gerne gesetzten Hashtags in Online-Beiträgen wie #merkelmussweg oder #altparteien eine andere Sprache sprechen.

Irrationale Inhalte

Im November 2020 verabschiedete »dieBasis« ein dünnes Rahmenprogramm. Darin heißt es: »Im Zentrum unserer Arbeit steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen als körperlich-seelisch-geistiges Wesen, das in eine soziale Gemeinschaft und in die natürliche Umwelt eingebunden ist« – ein ganzheitliches Verständnis, was typisch für ein esoterisches Weltbild ist. Auch die Forderung nach einer Einteilung der Gesellschaft in einen »geistig-kulturellen«, »rechtlichen« und »wirtschaftlichen« Bereich scheint aus der anthroposophischen »Mottenkiste« zu stammen. Nicht nur die geschaffenen Ämter in den Landes- und Bundesvorstand, wie »Säulenbeauftragte Machtbegrenzung«, »Säulenbeauftragte Schwarmintelligenz« oder »Säulenbeauftragte Achtsamkeit« lassen erkennen, dass die junge Partei ein starkes Bedürfnis nach Andersartigkeit hat. Ihr postideologischer (»weder links noch rechts«) Ansatz erinnert stark an die Grünen in ihrer Gründungsphase. Mit dieser Einstellung ist die Partei trotz aller offiziell verkündeten Distanzierungen von »Extremisten« offen nach Rechts. Im Vorstand sitzt beispielsweise Rechtsanwalt Dr. Harald von Herget aus Starnberg, der auch Kuratoriumsmitglied in der rechten Hausner-Stiftung ist. Von Herget ist seit März 2021 ebenfalls Beauftragter für Medien bei »dieBasis«.

Die Querdenken-Partei

Die Partei bildet die ganze Bandbreite der Corona-Wutbürger*innen ab: von – im Selbstverständnis – Linksalternativen bis zu rabiaten Verschwörungsideolog*innen und Rechten. Wenig überraschend sind die Überschneidungen zu Esoterik und Alternativmedizin. Dem im März 2021 neu gewählten 15-köpfigen Vorstand der Partei gehören immerhin auch drei Heilpraktiker*innen und zwei Feng-Shui-Berater*innen an. Die Partei »dieBasis« ist eindeutig der parteipolitische Arm von Querdenker*innen. Im Bundesvorstand der Partei existiert sogar das Amt der »Querdenkerin (für die unüblichsten Lösungsansätze)«, besetzt von der ehemaligen Zeitsoldatin und zertifizierten Sozialtherapeutin Vicky Richter. Die Mitgliederzahl der Partei stieg laut Eigenangaben bis Mai 2021 auf 15.000 Mitglieder an. Doppelmitgliedschaften in einer »anderen demokratischen Partei« sind bei »dieBasis« zulässig. Laut »AnonLeaks« ist die Geschlechterverteilung nahezu ausgeglichen und ein Großteil der Mitglieder ist zwischen 40 und 65 Jahren alt – für junge Mitglieder gibt es eine eigene Jugendorganisation, die »jungeBasis«.

Mitglieder-Fishing bei anderen Parteien

Inzwischen versammelt die Partei in ihren Reihen und auf ihren Kandidat*innen-Listen zur Bundestagswahl im Herbst 2021 die Prominenz der deutschen Pandemie-Leugner*innen. Parteiübertritte hin zu »dieBasis« sind nicht selten: So kandidiert beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg. Durch derartige Übertritte verfügt die junge Partei auf kommunaler Ebene bereits über einzelne Mandate. Das Flensburger Stadtrats-Mitglied David Claudio Siber verließ im Herbst 2020 die Grünen und ist seit März 2021 Beauftragter für Kommunikation bei »dieBasis«. Der ehemalige Grünenpolitiker und Stadtrat von Lörrach Dietmar Ferger wechselte ebenfalls. Basis-Mitglied Andreas Hauser, der im Kreistag des Zollernalbkreises sitzt, war dagegen bei der Linkspartei. Dass die kommunalpolitischen Wechselgänger*innen von den Grünen und der Linkspartei kommen, unterstreicht noch einmal den Umstand, dass einige Querdenker*innen auch aus linksalternativen Milieus stammen. Professor Oliver Nachtwey bestätigt dies im Interview zu der Umfrage-Studie zur »Politischen Soziologie der Corona-Proteste« vom Dezember 2020. Demnach fühle sich ein Teil des grünen Milieus, vor allem der anthroposophisch-esoterische Teil, von den Grünen nicht mehr repräsentiert.

So wird »dieBasis« möglicherweise nicht nur Stimmen von der AfD abspalten, sondern auch von den Grünen. Dennoch verfehlte sie den Einzug bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg im März mit einem Ergebnis von knapp unter einem Prozent. Ob es nun für einen Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde in den Bundestag reichen wird, bleibt bislang zweifelhaft.

Der Beitrag Neue Basis für Pandemie-Leugner*innen erschien zuerst auf der rechte rand.

#AlleZusammen

Zwei Fragen ziehen sich durch die Debatten der antifaschistischen Bewegung: Mit welchen Mitteln und in welchen Bündnissen gelingt es am besten, die radikale Rechte zu stoppen. Gegen den Terror der faschistischen »Schwarzhemden« in Italien unter Benito Mussolini organisierten sich ab 1921 parteiübergreifend die Arditi del Popolo (die Mutigen des Volkes). Sie leisteten Widerstand gegen den aufstrebenden Faschismus, der wenig später an die Macht kam. Militant setzten sich die überparteilichen Arditi gegen rechte Gewalt zur Wehr, organisierten Aufklärung und Widerstand. In Opposition zum neuen politischen Phänomen des Faschismus entstand so der Begriff des Antifaschismus. Schon damals gab es in den Parteien und Organisationen der Linken Streit, ob und wie mit ihnen zusammengearbeitet werden könne und solle. Unterschiedliche Zeiten, Bedingungen, Notwendigkeiten und gesellschaftliche Möglichkeiten bedeuteten in den 100 Jahren auch immer unterschiedliche Formen und Begründungen für Widerstand. Zu unterscheiden ist auch, ob sich die radikale Rechte in einer Bewegungs- und Oppositionsphase befand oder bereits an der Macht war – sei es alleine oder im Bündnis.

Auf den Begriff des Antifaschismus bezogen sich in der Geschichte nicht alle, doch Widerstand leisteten viele: Demokrat*innen, Christ*innen, Mitglieder sozialdemokratischer, kommunistischer oder anarchistischer Organisationen, Gewerkschafter*innen, Jüdinnen und Juden, rebellische Jugendgruppen, Sinti*zze und Rom*nja … und eben auch die Millionen von Soldat*innen in den Armeen der Alliierten gegen Nazi-Deutschland und seine Achsenmächte.

Aber unter dem Banner des Antifaschismus wurde auch gestritten – teils tödlich. Die Auseinandersetzungen zwischen SPD und KPD in der Weimarer Republik oder im Spanischen Bürgerkrieg waren fatal und schwächten den Widerstand. Der Sieg der Alliierten war für die Menschen in den besetzten Ländern und für all jene, die Opfer des Faschismus geworden waren, eine Befreiung. Antifaschismus bedeutete danach zentral auch die Erinnerung an die Ermordeten und Verfolgten, die Jagd nach untergetaucht oder offen lebenden Nazi-Täter*innen, gegen die alten faschistischen Netze, revanchistischen Bestrebungen und neue Nazis. Antifaschismus fand nun unter weltpolitisch völlig veränderten Bedingungen in Ost und West statt. In der Bundesrepublik dauerte es Jahrzehnte, bis der Widerstand gegen den NS staatlich geehrt wurde, die mörderischen Taten und die Beteiligung der »ganz normalen Deutschen« Eingang in Schulbücher und das Bewusstsein der Bevölkerung fanden.

Antifaschismus war und ist hier vor allem Initiative von unten, aus dem demokratischen und linken Teil der Gesellschaft – von Überlebendenorganisationen, Geschichtswerkstätten, antifaschistischen Initiativen, Linken verschiedener Parteien in Parlamenten, Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und vielen mehr. Spannen wir den Bogen bis heute: Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik sitzt mit der »Alternative für Deutschland« (AfD) eine rechtsradikale Partei in allen Landesparlamenten und im Bundestag. Der Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Antikommunismus, der in der Bundesrepublik immer vorhanden war und selten auf massiven Widerstand stieß, hat nun Ausdruck in Wahlergebnissen gefunden. Die AfD ist Sammlungspartei der Rechten – von den Stammtisch-Rassist*innen über rechte Schläger*innen bis zu Neonazis in Hemd und Kragen. Ihre Stärke ist ein Angriff auf erkämpfte Fortschritte und die Moderne. Bisher sind der Zivilgesellschaft, der Politik und »der« Antifa leider keine ausreichenden Antworten auf den jüngsten Aufstieg der radikalen Rechten gelungen – trotz mancher Erfolge.

Knapp 100 Jahre nach dem ersten Widerstand gegen die damals neue Bewegung des Faschismus, der in Italien und später in Deutschland so rasch nach der Staatsmacht griff, gingen 2020 in Erfurt tausende Menschen gegen eine Landesregierung von Gnaden des Faschisten Björn Höcke auf die Straße. Erstmals seit Jahrzehnten stand eine faschistische Partei wieder knapp davor, realen Einfluss auf das Regierungsgeschehen zu erlangen. Damals gelang es, diesen Griff nach der Macht zurückzuschlagen – auf der Straße, in den Medien und in den Parlamenten. »Alle zusammen gegen den Faschismus«, das war nicht nur eine Parole. Heute muss ein vorrangiges Ziel sein, die AfD wieder aus den Parlamenten zu werfen und ihr so den Zugriff auf Millionen Euro, Jobs und Einfluss zu nehmen. Dazu gehört auch, der parteinahen »Desiderius-Erasmus-Stiftung« im Haushaltsausschuss schlicht die millionenschwere Förderung vorzuenthalten. Ein Fokus von Antifaschist*innen muss heute auf der rechtsradikalen AfD liegen. Spätestens 2022 muss – und kann – es gelingen, der Partei bei einer Landtagswahl eine empfindliche Niederlage, also ein Ergebnis unter 5 Prozent, beizubringen.

Der Beitrag 100 Jahre Antifa erschien zuerst auf der rechte rand.