Die Geburtsstunde der Ost-Antifa

#Zionskirche

Wohl niemand hätte 1987 in Ostberlin damit gerechnet, dass ein Rockkonzert in einer Kirche zur Geburtsstunde der unabhängigen Antifa werden würde. Doch der damalige Neonazi-Überfall auf die Zionskirche setzte eine Selbstorganisierung in Gang, die es in dieser Weise wohl nur in der DDR geben konnte.

Der 17. Oktober des Jahres 1987 war schon vor den Ereignissen am Abend ein besonderer Tag. Denn ein Auftritt einer Westberliner Rockband auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik, noch dazu deklariert als musikalische Andacht in einer Kirche, gehörte mitnichten zur samstäglichen Normalität. Dementsprechend klar war, dass die Staatssicherheit dieses Konzert minutiös überwachen würde. Doch das hielt die über tausend Gäste kaum davon ab, zu kommen. Was sie nicht wussten: Nach den Auftritten von »Element of Crime« und »Die Firma« sollte eine Gruppe von Neonazis die noch verbleibenden Besucher*innen angreifen.

Die Attacke auf das maßgeblich von der oppositionellen Kirche von Unten (KvU) und der Umwelt-Bibliothek organisierte Konzert fiel nicht vom Himmel. Denn die 1980er Jahre standen in Ost- wie Westdeutschland im Zeichen einer sich rasch ausbreitenden rechten Szene. Gerade in den Fußballstadien von »Lok Leipzig« und »BFC Dynamo Berlin« bestimmten immer mehr rechte Skinheads und Hooligans das Bild. Der Übergang zu gewalttätigen Neonazi-Banden war fließend. Für nicht-rechte Jugendliche und Vertragsarbeiter*innen konnte die Freizeit zum Spießrutenlauf werden, wie sich ein Antifaschist drei Jahrzehnte später erinnerte: »Ich bin in Lichtenberg groß geworden und als ich in den Achtzigerjahren politisch aktiv wurde, ging es permanent darum, die eigene Haut irgendwie zu retten. Als Punk musstest du flitzen. Wenn ich aufs Land gefahren bin – egal ob Mecklenburg, Brandenburg, Potsdam, Frankfurt/Oder – und in Klubs gegangen bin, man galt sofort als Fremder und hat auf die Fresse bekommen. Oder in Lichtenberg, die Angolaner, Kubaner und Vietnamesen, die in den Wohnheimen am Tierpark lebten. Wenn sie versucht haben in Klubs zu kommen, haben sie immer auf die Fresse gekriegt.«

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Ordentliche Nazis und »negativ-dekadente« Antifa

Doch der Überfall in der Zionskirche hatte eine neue Qualität: Es war keine Gelegenheitstat, sondern ein gezielter Angriff. Außerdem wurde die Tat öffentlich bekannt. Denn unmittelbar nach der Attacke berichtete unter anderem der Westberliner Radiosender RIAS. Eine Aufmerksamkeit, die die DDR-Obrigkeit unter Handlungsdruck setze. Die DDR-Justiz subsumierte die Täter unter dem »Rowdytum«-Paragraphen 215 und stellte damit ganz allgemein die Missachtung des »sozialistischen Gemeinschaftslebens« unter Strafe. Im Prozess wurden zwar die Nazi-Parolen ausführlich thematisiert und laut Urteil auch straferschwerend gewertet. Doch die lediglich vier Angeklagten kamen zunächst mit milden Strafen zwischen ein und zwei Jahren davon. Erst nach erneuten Protesten und Berichten von Westmedien wurde das Strafmaß in zweiter Instanz ohne erneute Beweisaufnahme und Berufungsmöglichkeit verdoppelt.

Das Urteil stellte eine Zäsur im Umgang mit Neonazis dar, denn bis dahin störten sich weder der Staat noch das Gros der Gesellschaft an ihnen. Ein Zeitzeuge erinnert sich: »In der DDR wurde das Nazi-Problem nicht ernst genommen. Die Nazis hätten immer alles aus dem Westen bekommen, einschließlich der Jacken und der Musik. (…) Mit der DDR hatte das nichts zu tun. (…) Für den durchschnittlichen Ostspießer waren die Nazis sauber, fleißig und gingen arbeiten – und wir Linken nicht.«

Eine ebenso von der SED und Staatssicherheit vertretene Auffassung: In einem Schreiben des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) wurden insbesondere den Punks »Züge der Entartung und Asozialität« sowie eine »politisch negative Grundeinstellung« bescheinigt, die sich »durch Identifizierung mit bürgerlichen Freiheitsauffassungen, pseudopazifistischem, teilweise linksradikalem Gedankengut und dessen Propagandierung« äußere. Noch Mitte der 1980er Jahre galten Punks als die größte Herausforderung für das MfS. Die Gefahr von Rechts wurde heruntergespielt.

Aufmüpfig und unabhängig

Die allgemeine Ignoranz gegenüber Neonazi-Gewalt und der Überfall auf die Zionskirche führten dazu, dass im Umfeld der linken DDR-Opposition und Punkszene mehrere unabhängige Antifagruppen entstanden. Wie etwa in Dresden eine Anti-Nazi-Liga, die aus der bereits existierenden anarchistischen Gruppe Wolfspelz hervorging und im Untergrund Flugblätter verbreitete. Oder in Potsdam, wo aus der Punkszene eine sehr aktive Antifagruppe entstand, die vor allem über die Existenz und Ursachen von Faschismus in der DDR aufklären wollte. Darüber hinaus versuchten die Aktivist*innen Druck auf die staatlichen Stellen auszuüben.

In Halle an der Saale entschied sich 1988 ein Teil der lokalen Punkszene, ausschließlich mit militantem Straßenwiderstand auf die alltägliche Gewalt von Neonazis zu antworten. Dafür gaben sie sich den Namen Skinhead-Vernichtungs-Kommandos (SVK); auch in Brandenburg an der Havel und Berlin-Buch sollen Ableger des SVK existiert haben, wobei diese Annahme aber nur auf einzelnen Zeitzeugenberichten basiert. Um den Mauerfall gründete sich dann in Abgrenzung dazu die Antifaschistische Aktion Halle.

In Berlin gelang die Gründung einer unabhängigen Antifa erst im zweiten Anlauf im April 1989. Dieses Mal initiierten vor allem Aktive der KvU die Autonome Antifa Ostberlin. In den Folgemonaten entwickelte sich ähnlich wie in Potsdam eine thematisch strukturierte Arbeit, unter anderem in Jugendarbeits- und Recherchegruppen. Eine Zeitungsredaktion produzierte bereits im Juli eine erste Ausgabe des Antifa Infoblatt Ostberlin. Zwischenzeitlich waren um die 100 Engagierte beteiligt.

Auch abseits der größeren Städte gab es eine Organisierung von Antifas in der DDR, wie etwa in Guben, einer Kleinstadt in Südbrandenburg. Rassistische Angriffe auf Vertragsarbeiter*innen und eigene Gewalterfahrungen führten ab Sommer 1989 zu dem Entschluss: »Wir machen jetzt Antifa-Arbeit.« Im Frühjahr 1990 folgte eine erste Hausbesetzung.

Die Aktivitäten der Gruppen waren vielseitig. In der Nacht auf den 6. November 1987 wurden in Potsdam die ersten dokumentierten Antifa-Plakate mit dem Titel »Warnung – Neonazis auch in der DDR« an die Wand gebracht. Im Juli 1989 organisierten sie den »1. Potsdamer Antifa-Tag« und in Ostberlin fand im April 1990 ein DDR-weites Vernetzungstreffen statt.

Anstatt die Antifas zu unterstützen, begann der DDR-Geheimdienst – das MfS – die Gruppen zu bekämpfen. So wurden in Potsdam 20 Jugendliche brutal festgenommen, die im September 1989 zum »Tag der Opfer des Faschismus« kritisch an einer offiziellen Kundgebung teilnehmen wollten. Parallel dazu warb das MfS inoffizielle Mitarbeiter*innen als Spitzel an.

Erst um den Jahreswechsel 1989/1990, unter dem Eindruck ihres drohenden Zusammenbruchs und politischer Bedeutungslosigkeit, kamen aus den Kreisen von Volkspolizei und SED Angebote zur Zusammenarbeit. Doch da war es schon zu spät, denn statt mit dem untergehenden Staat zu paktieren, protestierten die unabhängigen Antifaschist*innen gegen die Diktatur – etwa mit einem schwarz-roten Block am 4. November 1989 auf der Großdemonstration in Berlin. Wie für viele Oppositionelle in dieser Zeit bedeutete der Protest gegen die Obrigkeit nicht automatisch ein Ja zur Angliederung der DDR an die Bundesrepublik. Ihren Protest gegen die Übernahme des kapitalistischen Systems zeigten sie zum Beispiel mit der Anti-Kohl-Demonstration vom 19. Dezember 1989 und mit der »Demonstration gegen Großdeutsche Träume« am 19. März 1990, einen Tag nach der Volkskammerwahl.

Besetzte Häuser als Angriffsziel

In diesen Monaten veränderte sich der Organisationsgrad der Neonazis in der DDR deutlich. Im ganzen Land kam es zu einem sprunghaften Anstieg von Angriffen. Neben massiver rassistischer Gewalt waren es im Besonderen fast tägliche Überfälle auf die besetzten Häuser. Diese entstanden nicht nur in Ostberlin und Potsdam zahlreich, sondern auch in Leipzig und Dresden – oder in Kleinstädten wie Weimar. In Zerbst belagerten am Vorabend des 3. Oktober 1990 über 200 Neonazis ein besetztes Haus und brannten es nieder. Die mehr als ein Dutzend Besetzer*innen im Gebäude überlebten nur durch Glück und teils schwerverletzt.

Die auch lebensbedrohliche Gewalt erhöhte die Bereitschaft vieler Antifaschist*innen zur militanten Selbsthilfe. Diese wurde zu einem zentralen Mittel des antifaschistischen Widerstands, wodurch an einigen Orten effektive Gegenmacht entwickelt werden konnte. Wenn auch nicht freiwillig, wie sich ein Zeitzeuge erinnert: »Ganz kurz und knapp gesagt, ich bin gar nicht zur Militanz gekommen, sondern die Militanz ist zu mir gekommen. Also es war ja nicht irgendwas, was wir gewollt hätten. Es ging uns nicht darum, uns mit Nazis zu prügeln. Aber wir mussten. Wir sind angegriffen und attackiert worden. Es ging eher um eine Form von aufgezwungener Selbstverteidigung.«

Von der DDR nach Ostdeutschland

Das Jahr 1987 liegt über 30 Jahre zurück, die DDR existiert nicht mehr. Zum Überfall auf die Zionskirche gibt es inzwischen einige Dokumentationen, häufig mit dem Fokus auf Neonazis und deren Organisierung im Osten. Die Betroffenen und Engagierten, die sich aufgrund der Gewalterfahrungen und Beobachtungen einer erstarkenden rechten Szene organisierten, sind dabei häufig nur eine Randbemerkung. Doch gerade die unabhängigen Antifaschist*innen der DDR vereinigen im Rückblick vieles in sich: Sie waren Oppositionelle, Hausbesetzer*innen und Revolutionäre zugleich. Ihr Vermächtnis ist wenig bekannt, dafür prägt es die antifaschistische Politik in Ostdeutschland bis heute.

Dieser Beitrag basiert unter anderem auf dem Sammelband »30 Jahre Antifa in Ostdeutschland: Perspektiven auf eine eigenständige Bewegung«, der zuletzt 2020 in der 4. Auflage erschienen ist.

Der Beitrag Die Geburtsstunde der Ost-Antifa erschien zuerst auf der rechte rand.

Konservative Gefährder*innen

#Brandmauer

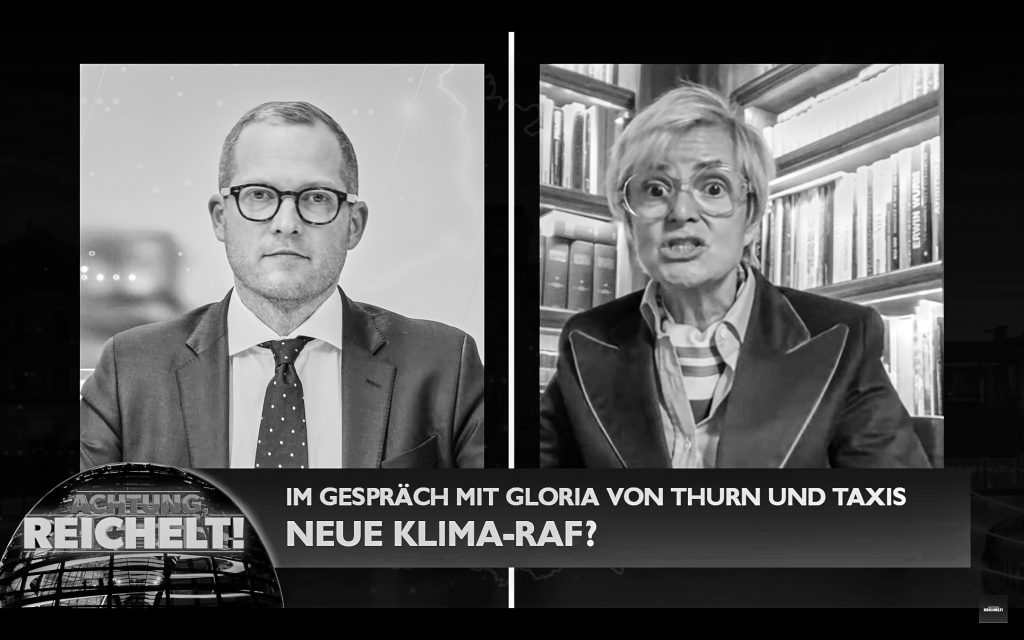

Glamour und Glorie. Prominent und populär. In Boulevard-Magazinen und in den öffentlich-rechtlichen Programmen ist die Adlige seit Jahrzehnten präsent. Gloria von Thurn und Taxis weiß aufzutreten, sich zu inszenieren – und zu positionieren. Die frühere »Punk-Adlige« ist längst über die bayerischen Landesgrenzen hinaus als konservativ-katholische Fundamentalistin bekannt. Einen Stargast hatte sie 2012 zum zehnten Jubiläum ihrer Schlossfestspiele in Regensburg eingeladen: den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, da er ein »Held« sei, der »sein Volk« in »die Freiheit führe«. Das gemeinsame Feindbild: die »westliche Ideologie«. Im vergangenen Jahr störte die Fürstin dann auch, dass beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nur die Sicht der »westliche(n) Kriegspartei« wahrzunehmen sei: »Putin ist böse, Selenskyj ist klasse.«

Alles im Fluss

Der antiwestliche Sound gehört traditionell zum Grundton des Konservatismus. Die politische Strömung entwickelte sich in der frühen Neuzeit. Der absolutistische Staat und der Adel wollten ihren Machtanspruch einer »wohlgeordneten« Gesellschaft gegen den dritten Stand verteidigen. Die Ordnung wurde als gott- oder naturgegeben postuliert. Im 18. Jahrhundert verdichtete sich die Position gegen die Aufklärung nach der mit Ratio und Logik eine emanzipatorische Welt mit den gleichen Rechten für alle erreicht werden sollte: Ordnung statt politischer Freiheit, Zucht statt individueller Selbstentscheidung oder Strenge statt Liberalität. In der Ablehnung der Französischen Revolution entstanden so auch konservative Programmschriften. Der irisch-britische Theoretiker Edmund Burke gilt bis heute als »Vater des Konservatismus«. Der 1797 verstorbene Burke meinte, demokratische Mehrheiten sollten nicht das Recht haben, entscheidende Neuerungen herbeizuführen.

Gern bezieht sich der Ehrenvorsitzende der »Alternative für Deutschland« (AfD) Alexander Gauland auf den konservativen Denker. Die Grenzen zwischen konservativ und extrem rechts waren schon immer auch Zonen der Abgrenzung und Annäherung. Auf dem Schloss in Regensburg war eine andere politische Prominenz ebenso zu Gast. Zum öffentlichen Weihnachtsmarkt trat Markus Söder (CSU) schon vor Jahren als Ehrengast auf. »Ich oute mich«, bekannte 2017 der damalige Minister für Finanzen und für Heimat und heutige bayerische Ministerpräsident sogleich untertänigst. Es sei »zwar nicht immer super politisch korrekt«, was die Fürstin mache, manche täten sich gar »schwer damit, aber ich bin ein Fan von ihr«. Sie sei jemand, die zu ihren Idealen stehe, auch »wenn es nicht immer jedem Feuilletonisten in der Republik gefällt«, sagte Söder dem Wochenblatt. Er wünsche sich, es gäbe »mehr Leute«, »die nicht immer nur das sagen, was ankommt, sondern Leute, die sich trauen, das zu sagen, was sie denken und das tut unsere Fürstin!« Vor fünf Jahren huldigte Söder nicht bloß »unserer Fürstin«, sondern erhob sie gleich zur wackeren Freiheitskämpferin gegen die Political Correctness. Nicht der Einzige aus der Union, der heute die angeblich herrschende Cancel Culture und das bestimmende »woke« Feuilleton beklagt oder bekämpft: Der CDU-Bundesabgeordnete und Hamburger Landesvorsitzende Christoph Ploß fordert laut ein »Genderverbot« für staatliche Einrichtungen.

In dieser Logik dürften sich die Positionen der Fürstin gegen Abtreibungen – eine »Kultur des Todes und des Tötens« oder zu diverser Sexualaufklärung – eine »Form des Kindesmissbrauchs« – oder zum Klimawandel – eine »systematische Irreführung« – jeglicher Kritik entziehen. Ihre Inschutznahme der Verantwortlichen bei den Regensburger Domspatzen gegen den Verdacht von hunderten Fällen von Kindesmissbrauch oder ihre gedankliche Nähe zu »Querdenken« und Fake-News sollten nicht minder ohne Kritik bleiben. Wer cancelt hier wen? In »Gekränkte Freiheit« weisen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey 2022 zurecht auf die Verdrehung der Argumentation hin, um sich nicht der inhaltlichen Auseinandersetzung stellen zu müssen. Die Meinungsdiktator*innen sind ja bekanntlich immer die anderen.

… und täglich grüßt das Murmeltier

Der Vorwurf erfolgte in der Bundesrepublik vor Jahren vornehmlich aber nur aus einem Spektrum – dem Milieu der Zeitung »Junge Freiheit«. Heute gehört er zum Kanon des Spektrums von »Cicero« und der »Welt«. Die Erosion des Konservatismus zum extrem Rechten läuft in der Bundesrepublik eben nicht erst seit ein paar Monaten. Sie findet nicht nur im Osten statt und sie beschränkt sich auch nicht allein auf den Umgang der Union mit der AfD. Die verkündete Brandmauer gegen »Rechtsextremismus« wird immer wieder von konservativen Politiker*innen unterhöhlt. Cancel Culture ist hier gerade sehr en vogue. Glauben die Ressentiments-Schützenden doch, das ausgemachte Volk, die einfachen Leute, die normalen Deutschen zu vertreten. Sie schützen allerdings vornehmlich eine gut situierte weiße Bevölkerung, die sich ihre erzwungenen Vorrechte nicht nehmen lassen will – sei es das Schnitzel, den SUV oder den Herrenwitz.

»Ein bisschen Spaß muss sein«, darf doch mal gesagt werden. Seit 1973 stimmt Roberto Blanco den Schlager an. Die Rolle des »wunderbaren Negers« kam schon immer in der weißen Mehrheitsgesellschaft gut an. 2015 nannte Joachim Hermann den Sänger bei »Hart aber fair« so. 2023 ist Hermann immer noch bayerischer CSU-Innenminister, auch zuständig für den »Bereich Integration«. Nach den Übergriffen in Berlin während der Silvesterfeiern 2022 auf Rettungs- und Ordnungskräfte wusste Hermann auch sofort: »Das Problem sind nicht die Böller, sondern die Krawallmacher, teils aus dem linksextremen Spektrum, teils mit Migrationshintergrund.« Jahrelang sei nicht energisch gegen die Rechtsbrüche aus diesen Spektren vorgegangen worden, betonte er. Die Bundeshauptstadt habe sich zur »deutschen Hauptstadt« der »Chaoten und kriminellen Clans entwickelt«. Der CDU/CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz markierte ebenso »die Chaoten«, von denen viele einen »Migrationshintergrund« hätten und den Staat verachteten. Wenige Wochen zuvor griffen die gleichen Personen in schon schrillen Tönen die Proteste der »Letzten Generation« als »Klima-RAF« an. Asyl- und Umweltpolitik, seit Jahrzehnten die verlässlichen Joker, wenn nichts anderes mehr geht.

Auf der Suche

Markige Töne allein sind aber kein politisches Programm, bilden kein konservatives Profil. Im Gegenteil, sie offenbaren die fluiden Grenzen zum extrem Rechten. Das konservative Milieu fragt sich schon länger selbst, was in der Spätmoderne noch konservative Werte und Haltungen sind. Das Antiwestliche, verstanden als antimoderner Reflex auf das philosophische Versprechen, ist virulent, aber nicht ausformuliert. Diese Positionen wären auch jenseits der Realität der gesellschaftlichen Entwicklungen. Der Mensch in der Moderne ist zwar ein verlassenes Individuum, doch nicht alle wollen durch Autoritäten vergemeinschaftet werden. In dieser Ambivalenz steht aber der Konservatismus und birgt das Potenzial der Radikalisierung.

Die Suche offenbarte sich nicht minder in der Debatte um eine »Merkelisierung« der Union. Unter der Führung von Angela Merkel habe die Union ihre eigenen Werte verloren. Die vermeintliche Entleerung und Entkernung des Profils habe so auch die Leerstelle für die AfD eröffnet – beschleunigt mit ihrem »Wir schaffen das« in der Krise der Flüchtlingspolitik 2015. Doch »starke Frauen« schreiben ebenso wenig wie »starke Männer« allein Geschichte. Diese Vorhaltungen aus dem konservativen Milieu sind auch ein Versuch, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen. Ein Merz, verbunden mit traditionellen konservativen Positionen und Traditionen brachte manche in der Union letztlich gegen eine Merkel mit einer konservativen Flexibilität und Moderne in Stellung. Der Mann von gestern, aus den 1990er Jahren, lieferte bisher Ressentiments, jedoch kein Programm.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Im Spektrum des »Instituts für Staatpolitik« ist dieser Konservatismus längst als »cuckservative« abgeschrieben – keine Werte und ohne Rückgrat. Zu wenig würden sie den gebotenen Kulturkampf führen. Einen Kampf, der nicht nur Chancen bietet, wie einige Konservative erkannt haben. Ein »konservatives Schwadronieren über einen notwendigen Kulturkampf gegen die sogenannte Wokeness-Bewegung« gehe »allzu leicht Hand in Hand mit rechtsradikalen Verschwörungsmythen von ‹Umerziehung›, ‹Umvolkung› und ‹Gleichschaltung›« einher, stellen der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann und der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke in der FAZ vom 29. Dezember 2022 fest. Und sie warnen vor einer »Radikalisierung« des Konservatismus. Die Entwicklung der Republikaner in den USA und der Tories im Vereinigten Königreich hätte nicht bloß die Parteien zu »ehemals bürgerlichen Parteien« werden lassen. Das »Verlassen der Mitte für die politische Stabilität« gefährde die »Demokratie selbst«. Diesen Konservatismus muss das konservative Milieu für sich endlich aushandeln und vertreten. Wo die ideologischen Werte jedoch fragil sind, ist der politische Weg zur Macht virulent und die Allianz mit der AfD eine Option.

Der Beitrag Konservative Gefährder*innen erschien zuerst auf der rechte rand.

Language in the Global History of Knowledge

Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202300001?af=R