Reservoire rechter Politik

#Vertriebene

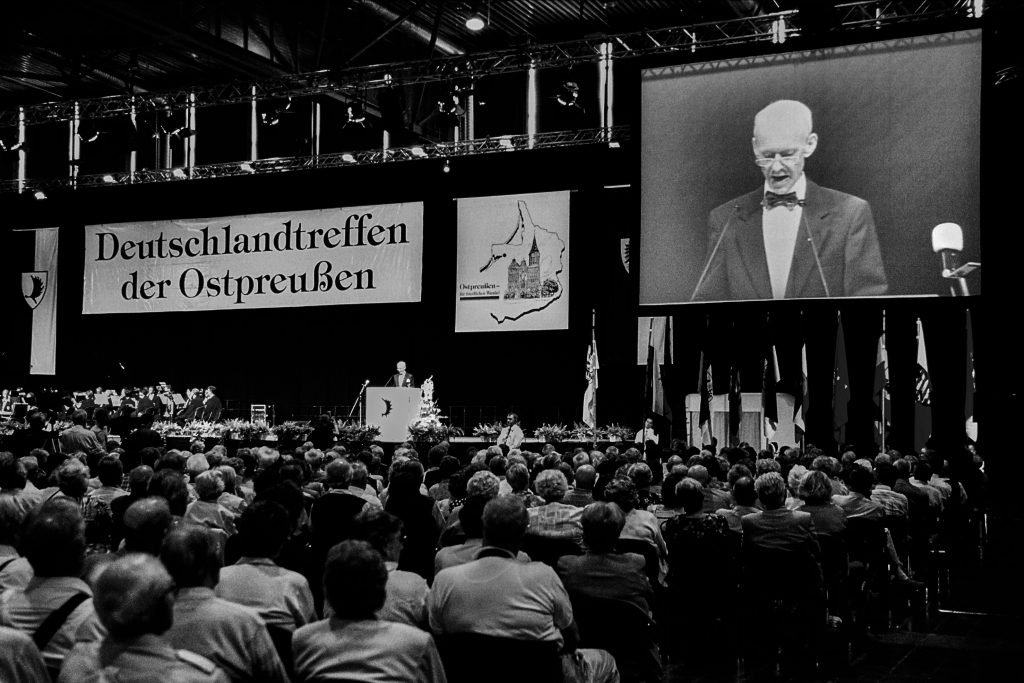

Die deutschen »Vertriebenen« haben Einfluss und Massenanhang verloren. Dennoch spielen sie für rechte Politik weiterhin eine Rolle.

© Mark Mühlhaus / attenzione

Die Zeiten, als noch Zehntausende zu den Treffen der deutschen »Vertriebenen« pilgerten und die polternden Reden von Kanzlern oder Oppositionsführern der CDU/CSU von den großen Bühnen abends in der Tagesschau über die Bildschirme flimmerten, sind lange vorbei. Der »Bund der Vertriebenen« (BdV) und seine Mitgliedsverbände haben massiv an Einfluss eingebüßt. Die Mitglieder sind verstorben und die Nachfahren haben kaum noch Interesse an dem Thema, der Traditionspflege und den Forderungen der Verbände. Dennoch verfügt der »Bund der Vertriebenen« angeblich noch immer über 1,3 Millionen Mitglieder, doch das glaubt schon lange niemand mehr. Doppelmitgliedschaften und die ungefragte Eingemeindung von Nachfahren oder früheren Mitgliedern dürften Gründe für die hohe Zahl sein.

In zahlreichen Landsmannschaften, Heimatkreisen und Vereinen schlossen sich nach 1945 Menschen zusammen, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges vor allem aus den deutschen Ostgebieten geflohen, von den Alliierten umgesiedelt oder teilweise vertrieben worden waren. Der 1957 gegründete BdV maßte sich an, für diese Gruppe in der Bundesrepublik – etwa 15 Millionen Menschen – zu sprechen. Auch die Politik wies dem Dachverband und seinen Bünden diese Rolle zu und förderte deren Aktivitäten Jahr für Jahr mit Millionenbeträgen. Bundesländer übernahmen Patenschaften für einzelne »Volksgruppen«, der Freistaat Bayern ernannte die dort neu angesiedelten »Sudeten« gar zu seinem fünften »Stamm«. Neben der gesellschaftlichen Integration und Vertretung der sozialen Interessen der Umgesiedelten prägten vor allem verklärende Kulturpflege die Arbeit der Verbände sowie politische Forderungen nach Entschädigungen bis hin zu drastischen Gebietsansprüchen gegenüber den Staaten in Ost- und Südosteuropa. Die Organisationen der »Vertriebenen« wurden in der Bundesrepublik Stoßtrupp revanchistischer und konservativer Forderungen, Vorfeld für konservative Politik und Rekrutierungsfeld für rechtsradikale und neonazistische Gruppen. Eine Abgrenzung nach rechts war selten. Die Verbände gehörten für die CDU/CSU zum festen Reservoir an Wähler*innen, das mit Millionensummen für Verbände, Museen oder »Traditionsstuben«, mit Auftritten hochrangiger Politiker*innen, Denkmälern und politischem Entgegenkommen belohnt wurde. Aber auch die SPD pflegte lange ein teils unkritisches – oder zumindest funktionalistisches – Verhältnis zu den Verbänden, im Wissen um den Einfluss auf Wähler*innen und öffentliche Meinung in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik. Mit der Vereinigung Deutschlands 1989 und dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Osteuropa verloren die Verbände ihre außenpolitischen und antikommunistischen Funktionen. Zudem war nun der Zugang in die »alte Heimat« wieder offen. Die rechtsradikalen Hardliner*innen in den Verbänden verloren an Einfluss, wenn auch im Umfeld einzelner Verbände bis heute immer wieder revanchistische Forderungen zu hören sind und die ehemalige CDU-Rechtsaußen und heutige AfD-Politikerin Erika Steinbach ihren Posten als BdV-Präsidentin erst 2014 verlor.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Heute vereint der BdV noch immer 20 Landsmannschaften, darunter die wahrscheinlich bekanntesten und auch lange Jahrzehnte am deutlichsten rechts positionierten »Sudetendeutsche Landsmannschaft«, »Landsmannschaft Ostpreußen« oder die »Baltische Gesellschaft«, aber auch unscheinbarere Verbände wie die »Landsmannschaft der Banater Schwaben«. Trotz des Mitgliederschwundes und des inzwischen erlahmten öffentlichen Interesses an der Traditionspflege – mit ihren Verbänden und Forderungen sind sie weiterhin fester Teil von Gesellschaft und Kultur in den Städten und Gemeinden. Es fließen weiterhin hohe Summen in das Milieu der »Vertriebenen«, heute vor allem in Kultureinrichtungen und Museen, und es sitzen wichtige Politiker*innen in den Vorständen der Verbände – der Draht bis direkt in die Bundesregierung ist kurz. So sind beispielsweise im Präsidium des BdV heute aktive oder ehemalige Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordnete von CDU, CSU, SPD und Grünen. Präsident des Verbandes ist Bernd Fabritius, seit 2018 Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten – und auch unter der neuen Regierung aus SPD, Grünen und FDP weiterhin im Amt.

1950 beschlossen die »Vertriebenen« die »Charta der deutschen Heimatvertriebenen«. »Friedensstiftend« sei das Papier, wird gerne betont. Doch die Geschichtsverfälschung steht bereits im ersten Punkt des Papiers. Dort heißt es gegenüber den Staaten Ost- und Südosteuropas: »Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung.« Aber war es nicht Deutschland, das die Welt mit einem Angriffskrieg überzog und die späteren Umsiedlungen und Vertreibungen auslöste? Der angebliche Verzicht auf »Rache und Vergeltung« pflegt die Erzählung von den »Vertreiberstaaten« und den unschuldigen deutschen Opfern und legt so weiterhin die Grundlage für Schuldumkehr und revanchistische Forderungen. Vom Beauftragten der Bundesregierung ist nicht bekannt, dass er sich vom »Grundgesetz« der »Vertriebenen« distanziert hätte.

Der Beitrag Reservoire rechter Politik erschien zuerst auf der rechte rand.

Numéro 2022/1 – Tome CXXVIII – Isolement et ouverture au monde

Quelle: https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2022-1.htm?WT.rss_f=revue-LeMoyenAge&WT.tsrc=RSS

Ambivalentes Verhältnis – Neoliberalismus und extreme Rechte

#Konkurrenz

Der in den 1980er Jahren begonnene Aufstieg des neoliberalen Kapitalismusmodells ist Begleitumstand und Bedingung für die sich seit 1990 modernisierende extreme Rechte. Dabei ist deren Verhältnis durchaus zwiespältig und doch von Erfolg gekrönt.

Thatcherismus und Reaganomics gelten als Ausgangspunkt des gegenwärtigen neoliberal geprägten Wirtschaftssystems. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher und US-Präsident Ronald Reagan waren entscheidende Treiber*innen bei der Ablösung des traditionellen, sogenannten fordistischen Kapitalismus durch seine neue Spielart. Marktradikalismus, Zerschlagung gewerkschaftlicher Gegenmacht, radikale Individualisierung und der Abbau sozialer Sicherungssysteme sind nur einige Effekte davon.

Paralleler Aufstieg

Mit den zunehmenden Wahlerfolgen und der teilweisen Modernisierung von Parteien der extremen Rechten seit dieser Zeit in Europa stellte sich immer mehr die Frage des Verhältnisses dieser Formationen zum Neoliberalismus. Der »Front National« in Frankreich und die »Freiheitliche Partei Österreichs« (FPÖ) waren die ersten dieser Parteien neuen Typs, die Erfolge einfuhren. Vor allem die FPÖ machte sich in den 1990er Jahren einige Elemente zu eigen. Denn die Erfolgsspur dieses Teils der extremen Rechten nahm nicht zufällig ihren Ausgang in der Hochphase des postfordistischen Wandels der Gesellschaft. Vielmehr gab und gibt es zahlreiche ideologische Schnittmengen, die schon 1997 von Herbert Schui, Ralf Ptak und anderen in dem Buch »Wollt ihr den totalen Markt?« unter die Lupe genommen wurden: Ideologien der Ungleichheit, Chauvinismus und Demokratiebeschränkung beziehungsweise -feindschaft.

Die Autor*innen unterschieden damals zwischen einer alten und einer modernen Rechten. Während Erstere in Form von Parteien wie der NPD oder damals noch »Deutsche Volksunion« (DVU) am traditionellen völkischen Antikapitalismus festhielten, fanden sich bei Letzteren programmatische Anleihen beim Neoliberalismus. Gerade die FPÖ, die italienische »Lega Nord« und der »Vlaams Belang« aus Belgien nahmen positiven Bezug auf den marktradikalen Kapitalismus. Doch mit den zunehmenden sozialen Verwerfungen, die durch neoliberale Politik in den europäischen Ländern auftraten, wurde das Verhältnis dieser Rechten zum Neoliberalismus ambivalenter. Das Austarieren zwischen hyperindividuellen und kollektivistischen Politikansätzen lässt sich auch bei der »Alternative für Deutschland« (AfD) nachzeichnen.

Individualistische und völkische Standortfrage

Eine Partei wie die AfD tritt heute verbal einerseits gegen Freihandel, internationale Global Player des Kapitals und Abbau sozialer Sicherungen für Deutsche auf. Andererseits fordert sie parallel dazu Steuererleichterungen für Reiche, die Durchsetzung des deutschen Exportmodells zulasten europäischer Nachbarn und Einsparungen im Sozialhaushalt. Das mag widersprüchlich klingen, doch hat es sich bei Wahlen als populistisches Erfolgsmodell der modernisierten radikalen Rechten erwiesen, keine konsistente Wirtschafts- und Sozialpolitik zu vertreten. Stattdessen werden mit teils gegensätzlichen Positionen ganz unterschiedliche gesellschaftliche Schichten angesprochen.

Völkische und nationalistische Positionen von rechts korrespondieren dabei mit dem Marktparadigma. Die sozialdarwinistische Vorstellung, die stärksten Individuen müssten sich im ständigen Konkurrenzkampf auf dem Markt behaupten, wird von der Rechten mit einer völkischen Komponente ergänzt, bei der nationale und ethnische Zugehörigkeit als Standortvorteile gelten, die gegen Mitbewerber in der internationalen Konkurrenz eingesetzt werden sollen.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

»Rohe Bürgerlichkeit«

Die Abwertung und Ausgrenzung von als abweichend oder schwach wahrgenommenen Gruppen und Individuen ist ein weiteres verbindendes Element. Während der Neoliberalismus diese Ausgrenzung über den Markt definiert – wer nicht erfolgreich ist, habe selbst Schuld –, bedient sich die extreme Rechte aus ihrem traditionellen Ideologiereservoir. Ausschlüsse nimmt sie dabei entlang an Ethnie, Geschlecht und Sexualität vor. Was der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer als »rohe Bürgerlichkeit« beschrieben hat – eine mitleidlose, auf unbedingte Konkurrenz und eigenen Vorteil bedachte Weltsicht –, ist kennzeichnend für die neoliberale und extrem rechte Ausprägung dieses Weltbilds.

Corona-Proteste als Schmelztiegel

In einem aktuellen Beitrag auf den Seiten von »Sozial.Geschichte« beschreibt der italienische Sozialwissenschaftler Sergio Bologna die internationale Bewegung der »Impfverweigerer« als Ausdruck eines radikalen Individualismus, den er als Folge neoliberaler Politik und des Internetkapitalismus der Gegenwart sieht. Für Bologna handelt es sich objektiv um eine rechte, vor allem sozialdarwinistische Bewegung. Diese aktuelle Verquickung in der Coronakrise ist die nächste praktische und ideologische Aktualisierung des Verhältnisses dieser beiden politischen Strömungen.

Der Beitrag Ambivalentes Verhältnis – Neoliberalismus und extreme Rechte erschien zuerst auf der rechte rand.

Rekonstruktion mit Scharnierfunktion

#Architektur

Das barocke Berliner Schloss auf der Spreeinsel im Bezirk Mitte brannte 1945 teilweise aus und wurde 1950 gesprengt. Auf einem Teil der Fläche wurde 1976 der Palast der Republik fertiggestellt, der wiederum 2008 abgerissen wurde. 2013 begann der Wiederaufbau des Schlosses. Seit der Fertigstellung 2020 sitzt dort das Humboldt Forum. Philipp Oswalt, Architekt, Publizist und Professor für Architekturtheorie und Entwerfen an der Universität Kassel, begleitet die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses seit Jahren kritisch und hat die Spender*innen aus dem rechten Spektrum recherchiert. Darüber sprach Nina Rink mit ihm für »der rechte rand«.

© privat

Wie sind Sie dazu gekommen, sich kritisch mit dem Bauvorhaben »Berliner Stadtschloss« auseinanderzusetzen?

Ich habe mich Anfang der 2000er Jahre in die Debatte um die Rekonstruktion des Berliner Schlosses eingemischt, weil ich das Geschichtsverständnis hinter dem Projekt schwierig finde. Ich war selbst involviert in die Zwischennutzungskonzeption am Platz der Republik, habe mich aber auch immer wieder kritisch mit Facetten dieser Schlossdebatte befasst, was die Architektur und das Nutzungsprogramm betrifft, aber auch mit den Finanzierungsstrukturen oder der Rolle des Fördervereins. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht gedacht hätte, dass das rechtsradikale Dimensionen hat. Ich meine, das Projekt wurde ja aus der Mitte der Gesellschaft, fast einstimmig im Bundestag beschlossen.

Was hat sie aufhorchen lassen?

Durch Zufall bin ich 2016 in die Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam geraten – die ich ideologisch für viel problematischer halte als das Projekt Berliner Schloss. Als ich letzten Herbst im Humboldt-Forum war, sah ich am Eosanderportal die Widmung für Herrn Bödecker, der mir aus dem Potsdamer Kontext bekannt war und dachte: »Ups, da gibts ja ein Problem.« Das war der Beginn meiner Recherche.

Wer ist Herr Bödecker?

Erhard Bödecker, ehemaliger Banker aus Berlin, der sehr viel zu Preußen geschrieben hat, verkörpert letztendlich rechtsradikales Gedankengut. Das ist vielleicht nicht so offensichtlich. Texte von ihm bestehen zu 98 Prozent aus einer naiv wirkenden Preußentümelei – da denkt man, okay, der Typ ist ein bisschen verknallt in Preußen, aber so what? Aber dann brechen immer wieder so Punkte durch: Man liest, das Kaiserreich sei die beste Zeit Deutschlands gewesen. Und was solle das mit den Parteien und den Medien – das mache alles nur Ärger, koste Geld und müsse eingehegt werden durch eine kraftvolle Regierung. Und es sei auch verständlich, dass die Juden nicht gleichberechtigt waren. So kommt eins zum anderen und setzt sich insgesamt zu einem rechtsradikalen, antidemokratischen Geschichtsbild zusammen. Und für so jemanden ist es super, wenn so ein Schloss rekonstruiert wird, das diese Zeit feiert.

Was für ein Geschichtsverständnis steht hinter dem Wiederaufbau?

Es geht im Wesentlichen darum, eine positive deutsche Identität mit Rückgriff auf die Zeit vor 1919 zu formulieren. Also basierend auf dem vordemokratischen Erbe: Eine lange deutsche Geschichte mit der Erinnerung an Preußen als positiv und maßgeblich für unsere heutige Gesellschaft. Dieses »Stolz, ein Deutscher zu sein« aus dem preußischen Erbe heraus. Da stellt sich mir die Frage: Warum ist es diesen Protagonisten so ein Bedürfnis, sich auf dieses Erbe zu beziehen? Was bedeutet das?

Und was bedeutet das im Kontext Berliner Schloss?

Geschichtspolitisch passieren zwei Sachen: Zum einen die Fokussierung auf das preußische Erbe als wesentlicher Bezugspunkt eines Selbstverständnisses. Das Problem ist nicht die Bezugnahme als solche, sondern diese bruch- und distanzlose Art, in der es passiert. Und eben auch, dass hiermit andere historische Sachverhalte überschrieben und verdrängt werden. Die Motivation zum Abriss des Palastes der Republik als Symbol der deutschen Teilung und ostdeutschen Nachkriegsgeschichte war vielleicht sogar der stärkere Treiber in der Angelegenheit. Ich habe das auch immer als Projekt der politischen Eliten verstanden, die vom Mauerbau traumatisiert sind. Also auch ein Generationenprojekt derjenigen, die eine Revanche an der DDR spielen wollen. Auch das ist mir fremd. Ohne Frage war die DDR ein Unrechtsregime, aber der Palast der Republik war ein bedeutendes Bauwerk deutscher Geschichte. Architektonisch mittelmäßig, städtebaulich sehr problematisch, aber ein Ort deutscher Geschichte. Ich hätte es als selbstverständlich erachtet, diesen Ort zu erhalten. Es geht ja bei Denkmälern nicht nur um die Ästhetik, sondern darum, geschichtliche Sachverhalte zu vergegenwärtigen.

Wie hätte es besser laufen können?

Das erste wäre gewesen, zumindest Teile des Palastes in die Neubebauung am Ort einzubeziehen, wie es ja auch die Expertenkommission empfohlen hatte. Und selbst nach dem Abriss hat es noch gute Alternativen gegeben. Es gab im Wettbewerb den Sonderpreis von Kuehn Malvezzi, mit dem ich meinen Frieden geschlossen hätte. Da hätte man gesagt: Das Schloss hatte eine Relevanz für Berlin und die Deutsche Geschichte. Wir wollen uns darauf beziehen, aber machen auch deutlich, dass wir heute eine andere Gesellschaft sind. Das irritierende in diesem Geschichtsverständnis ist, sich ungebrochen auf dieses historische Erbe zu beziehen. Das ist, was mich an dem Vorgang sehr verstört.

Wer hat ein Interesse an so einer ungebrochenen Bezugnahme und derartigen Rekonstruktionsprojekten?

Wie gesagt, ich kam durch die Recherche zur Garnisonkirche darauf. Und bevor der Name Bödecker, als Befürworter des Potsdamer Projekts, beim Schloss auftauchte, bin ich in rechtslastigen Publikationen auch immer wieder auf Bezüge zum Schlossprojekt gestoßen. So hat der NS-Raubkunst-Funktionär Niels von Holst in einer Publikation der geschichtsrevisionistischen »Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft« bereits 1993 für das Schloss geworben. Der Architekturtheoretiker Claus Wolfschlag hat darüber in der »Jungen Freiheit« geschrieben. Auch in den Magazinen der sogenannten Neuen Rechten wie »MUT«, »Cato« und »Compact« tauchte es immer wieder auf. In dieser Hinsicht hat so ein Rekonstruktionsprojekt eine Scharnierfunktion: Einerseits ist es anschlussfähig in die gesellschaftliche Mitte, für Menschen, die das einfach schön oder kulturell relevant finden, damit aber keine politischen Werte verbinden. Und ich würde auch sagen, bei aller Kritik: Die Mehrheit der Schlossspender verbindet damit keine rechtslastigen und antidemokratischen Fantasien. Aber es ist eben auch anschlussfähig für Leute, die sich in Hinblick auf die politischen Werte mit so einem Akt verbinden, identifizieren können.

Welche Art Rekonstruktion ist denn problematisch?

Wenn es darum geht, so zu tun, als ob nie was gewesen wäre. Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, aus welchem Wertegefüge heraus – und das ist eben so, Architektur hat was mit Werten zu tun – mache ich das? Und was folgt daraus? Rekonstruktion ist kein Tabu, aber es ist wichtig, sie mit einem bewussten Geschichtsverständnis zu betrachten. Rekonstruktion hat es in der Architekturgeschichte immer gegeben. Aber es war eine Aneignung der Vergangenheit aus der Gegenwart heraus. Das ging auch gar nicht anders – vor dem Aufkommen der Fotografie gab es gar keine Möglichkeit, Gebäude optisch identisch zu reproduzieren. Es war selbstverständlich, dass die Gegenwart den historischen Sachverhalt interpretiert und mit ihrem Wertegerüst, ihrem Selbstverständnis von Geschichte, umsetzt. Das halte ich für erforderlich und das ist auch, was dem Berliner Schloss fehlt. Ein naiver Betrachter denkt, da steht einfach eine barocke Hütte. Manchmal ist es wichtig, dass es eine Differenz zum Vorgängerbau gibt. Der Wunsch nach Wiederaufbau ist verständlich, aber es ist inakzeptabel, so zu tun, als habe es die Zerstörung nicht gegeben. Ich glaube, wenn man Formen des Wiederaufbaus macht, welche diese Differenzerfahrung möglich machen – dann ist das wahrscheinlich für rechte Kreise relativ schnell uninteressant. Weil es ihnen immer darum geht, diese geschichtlichen Brüche zu überspielen und zu kaschieren.

Was ist insbesondere an der Fassade des Berliner Schlosses kritikwürdig?

Das Schloss selbst hat ein ideologisches Gefälle: Der älteste Teil, der Renaissance-Flügel, war der unproblematischste. Der Schlüterhof, künstlerisch-architektonisch der beste, auch unproblematisch. Aber am zweiten Teil Richtung Westen, dem Eosanderportal, bekommt das Schloss stark imperiale Züge. Beim Zitat des römischen Triumphbogens geht es um das Imperium des Kaisers, die militärische Expansion – darauf beziehen sich die Preußen. Das Portal ist schon eine stark imperiale Geste. Diese wird durch die ein Jahrhundert später ergänzte Kuppel und das Kuppelkreuz noch überhöht. Insofern ist es kein Zufall, dass jemand wie Herr Bödecker für das Eosanderportal spendet: Da ist nicht alles am Schloss gleich, sondern bestimmte Bauteile haben eine stärkere politische Sendung als andere mit eher baukünstlerischer Relevanz.

Das heißt, diese politischen Symbole sind von besonderem Interesse?

Das macht sich besonders fest an Kuppel und Kuppelkreuz. Maren Otto hat es in Andenken an ihren Mann Werner Otto gestiftet. Werner Otto hat dem rechtsradikalen Bundeswehroffizier Max Klaar auch mehrere Millionen für die Potsdamer Garnisonkirche gespendet. Da gibt es dann wieder die Bezüge zueinander. Bei der Kuppel ist unklar, woher das Geld stammt. Das hat Herr Boddien 2013 als anonyme Großspende aus dem Hut gezogen, um den Kuppelbau zu sichern. Ich vermute eine Person mit eindeutigem politischen Motiv. Weil es die politische Sendung dieses Baus radikalisiert: Ein Schloss ohne Kuppel hätte eine andere politische Aussage als ein Schloss mit Kuppel. Das ist vielleicht wichtig für das Verständnis, was da passiert. Und wo die Anschlussfähigkeit nach rechts besonders gut gegeben ist.

Wodurch wurde das ermöglicht?

Der ursprüngliche Bundestagsbeschluss (zur Rekonstruktion, Anm. d. Red.) ist weniger radikal als das, was dann umgesetzt wurde. Der betraf nur die Rekonstruktion der Schlossfassade, nicht die der Kuppel. Bemerkenswerterweise hat Wolfgang Thierse, der gegen den Textentwurf der Wettbewerbsausschreibung agitiert hat, das auf den Weg gebracht. Von den Architekten wurde nun ein Vorschlag für die Rekonstruktion der Kuppel eingefordert. Trotzdem war die Kuppel nur optional, weil nicht finanziert. Die Umsetzung hing von der Finanzierung ab. Erst mit den Spenden konnte die ideologische Radikalisierung durchgesetzt werden. Vermutlich verdanken wir jetzt einem rechtsgesinnten Menschen, dass diese Kuppel nun das Humboldt-Forum als Symbolbau des wiedervereinten Deutschlands krönt.

Gab es eine Kampagne zur Finanzierung in rechten Kreisen oder wie darf man sich das vorstellen?

Was heißt Kampagne. Es gibt den Förderverein. Die politischen Vorstellungen von Herrn Boddien sind mir unbekannt. Man kann ihm nicht vorwerfen, sich rechtslastig geäußert zu haben. Aber er hatte auch keine Berührungsängste. Er ist in Kontexten aufgetreten, in denen auch Rechtsradikale auftreten. Zum Beispiel die »Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft« in Hamburg, die, wie ich finde, schon relativ harter Tobak ist. Er hat auch keine Berührungsängste mit der »Preußischen Allgemeinen«. Und nicht nur das – was er als Rekonstruktion bei dem Schloss einfordert, entspricht dem, was in der »Jungen Freiheit« gefordert wird.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Was wird dort gefordert?

In diesen Kreisen gibt es den Wunsch, die Rekonstruktion weiter zu radikalisieren. Einerseits nach innen – also auch immer mehr Innenräume zu rekonstruieren – aber auch nach außen. Wobei es immer um ein bestimmtes Geschichtsbild geht, nicht um irgendeins. Da geht es um die Versetzung des Neptunbrunnens, die Gestaltung der Freianlagen, die Bebauung rund um den Alexanderplatz. Da wird die Fassadenrekonstruktion des Schlosses eher als Startschuss verstanden, die ganze Berliner Innenstadt umzugestalten. Und das ist eine Position, die in der »Jungen Freiheit« von Dieter Stein und Claus Wolfschlag, auch mit sehr starken politischen Aussagen verknüpft, propagiert wird. Architektonisch wird das von Boddien ebenso vertreten und er sagt auch: Wir sind mit unserer Arbeit noch nicht am Ende – wir werden weitermachen und kämpfen und die Hoffnung stirbt zuletzt.

Wer sind die Spender*innen?

Die Milieus, die da angesprochen werden: Zum einen die sogenannte Neue Rechte. Die »Junge Freiheit« ist ein wichtiger Ort, wo das propagiert wird. Es gibt Personen aus der AfD, die damit in Verbindung stehen. Die AfD unterstützt auch die Radikalisierung der Rekonstruktion mit Anträgen im Bundestag. Die werden zwar immer abgelehnt, sind aber argumentativ auf der gleichen Linie. Dann haben Sie einen Kandidaten der AfD aus Stuttgart als Großspender. Sie haben die Gesellschaft Berliner Schloss, in dessen dreiköpfigem Vorstand ein AfD-Politiker sitzt. Daneben gibt es Burschenschaften und Vertriebenenverbände, die sich darin wiederfinden. Oder Profiteure des Naziregimes, Oetker ist da der prominenteste Fall, aber auch ein Großspender aus dem Kontext des Flick-Imperiums.

Aus welchen Kreisen das Geld stammt, wurde nicht gefragt…

Nicht nur das. Der Förderverein und Herr Boddien haben sich bis heute nicht distanziert. Ich denke, man wusste, wer Herr Bödecker ist. Zumindest im Nachgang hätte man aber sagen müssen: Das tut uns leid, das war ein Fehler. Aber das wird unterlassen. Man will nach rechtsaußen anschlussfähig bleiben. Das ist nicht tolerabel. Die Stiftung Humboldt-Forum müsste die Zusammenarbeit mit dem Förderverein beenden.

Interesse an Rekonstruktionsprojekten aus rechten Kreisen gab es schon vorher – gab es da Veränderungen im Laufe der Zeit?

Die Akteure verschieben sich natürlich. In der SWG war es ein alter Nazi-Kulturfunktionär, der 1993 noch beschrieben hat, warum man eine Schlossrekonstruktion braucht. Diese Menschen sind jetzt verstorben, es gibt einen Generationenwechsel. Argumentativ hat sich wenig geändert, das ist ja auch relativ schlicht. Das betrifft auch den Förderverein. Die Nutzung spielt eigentlich keine Rolle, das interessiert die nicht. Herr Boddien hat sich auch mal für das Schloss als Shoppingcenter eingesetzt. Letztendlich geht es um diese äußere Erscheinung.

Welche Wirkung erzielen rekonstruierte Bauten wie das Schloss?

Zum einen ist es ein Symbolbau – einer preußischen Herrschaftsarchitektur – eines König- und späteren Kaiserreichs. Somit steht es zuerst mal für ein gewisses politisches Erbe. Dann gibt es eine viel allgemeinere und das spielt auch eine Rolle, ist es eine Art Kulturkampf. Die Architektur der Moderne seit 1919 wird abgelehnt. Einen kulturellen Wert habe nur die nicht-moderne, historische Architektur. Man findet diese barocke Steinfassade schön und eben keine zeitgenössische Architektur. Man will keine moderne, sondern eine traditionelle Architektur.

Das heißt, das ist auch ein Feld des »Kulturkampfes von rechts«?

Das ist ein generelles Thema. Da ist gerade ein Buch von Claus Wolfschlag im rechtsradikalen »Ares Verlag« erschienen: »Altes Leben blüht aus den Ruinen«. Es gibt eine extreme ideologische Verhärtung und das ist Absicht. Für Leute wie Herrn Bödecker ist es gar keine Frage, wie rekonstruieren? Es gibt da keine Diskussionsbereitschaft. Es geht nur um die exakte historische Reproduktion. Als hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Das sind ja Zerstörungen aus dem Luftkrieg. Und das hat viel damit zu tun: Wie sehr will man daran erinnert werden?

Was müsste anders gemacht werden, um diese Anschlussfähigkeit nach rechts zu nehmen?

Wir müssen sehr kritisch sein mit diesen rechtsradikalen Eintragungen und Einflussnahmen von rechts wie beim Berliner Schloss und vor allem der Potsdamer Garnisonkirche. Unabdingbar ist, dass Rekonstruktionen auch in ihrer äußeren Erscheinung eine Differenz zum Zustand vor der Zerstörung zum Ausdruck bringen. Zugleich würde ich es für extrem problematisch halten, jede Art von Rekonstruktion oder konservativem Baustil als reaktionär und antidemokratisch zu stigmatisieren. Ich bin auch kein großer Fan vom Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche, aber in der Art, wie er gemacht ist, hat er momentan noch diese Spuren durch die Wiederverwendung der alten Steine, die einen Verweis geben auf die Zerstörung. Aber dieses Projekt ist auch nicht aus so einem antidemokratischen Geist entstanden. Das war zivilgesellschaftlich verwurzelt – auch wenn es für viele Rechte ein extrem wichtiger Bezugspunkt ist.

Vielen Dank für das Interview!

Der Beitrag Rekonstruktion mit Scharnierfunktion erschien zuerst auf der rechte rand.

Wer an wessen Seite?

#Ideologie

Die Mehrheit der extremen Rechten in Deutschland steht im gegenwärtigen Krieg auf Seiten Russlands. Doch die ideologischen Ambivalenzen und Motive sind divers.

Anfang März berichtete die rechte Wochenzeitung »Junge Freiheit« über Zoff in der Bundestagsfraktion der »Alternative für Deutschland« (AfD). Der aus Sachsen stammende AfD-Partei- und Fraktionschef, Tino Chrupalla, hatte in der Sondersitzung des Bundestages seine Redezeit darauf verwandt, Russland für dessen Rolle bei der Wiedervereinigung zu danken, Deutschland als neutralen Vermittler im gegenwärtigen Konflikt ins Spiel zu bringen und die Verbundenheit mit Russland zu betonen. Chrupalla dürfte dabei seine ostdeutschen, mehr noch die russlanddeutschen Wählerinnen der AfD im Auge gehabt haben. Diese Wählerinnengruppe mit ihrem national-konservativen Verständnis von Gesellschaft hat die Partei in den zurückliegenden Jahren besonders stark umworben. Ihr und der Putin-Anhängerinnenschaft der Partei im sächsischen PEGIDA-Belt gilt Chruppallas Aufmerksamkeit. Dass die Stellungnahmen aus den ostdeutschen AfD-Landverbänden von einem Verständnis für die russische Position geprägt sind, spiegelt die politische Orientierung in der Wählerinnenschaft der Partei. Dies kollidiert freilich mit der Position der, zumeist westdeutschen, »Atlantiker« in der AfD-Bundestagsfraktion.

Chrupalla, an dessen Besuche in Moskau in der Presse wieder erinnert wird, hat seit Anfang März einen neuen persönlichen Referenten. Es handelt sich um Dimitrios Kisoudis. Der 40-jährige gilt als Verfechter der eurasischen Idee und ist Markus Frohnmaier eng verbunden, der in seiner Zeit als Aktivist der »Jungen Alternative« in Russland Kontakte knüpfte.

Auf beiden Seiten der Front

Die Affinität der extremen Rechten zu Russland und Wladimir Putin speist sich aus der dort ideengeschichtlich seit dem Beginn des 20.Jahrhunderts tradierten Sichtweise, in Russland einen Antipoden zum Westen, zum als dekadent wahrgenommenen Liberalismus, zur Moderne zu sehen. Russland erscheint als der Gegen–Westen. Dies nimmt Anschluss an Putins politische Agenda von einer starken, christlich-orthodoxen Nation. Die Konfliktlinien und Ambivalenzen des extrem rechten Lagers zeigen, dass die Kohärenz rechter ideologischer Grundannahmen wie Volk, Nation und überzeitliche Schicksalsherrschaft an der Komplexität der wirkenden Interessenwidersprüche des Krieges brüchig wird. Geopolitische Positionen und eingeübte Loyalitäten zu diversen extrem rechten Akteurinnen in Osteuropa stehen einander gegenüber. Traditionell steht die Geopolitik in der Rechten hoch im Kurs. Deu- tungen der gegenwärtigen Lage in der Auseinandersetzung zwi- schen der Ukraine und Russland folgen dem Spin, Russland trete mit seinem Krieg der geopolitischen und ideologischen US-Hegemonie entgegen, die zu den Motoren von »Genderismus« und »Multikul- turalismus« zähle. Russland hingegen verteidige europäische und identitäre Positionen. Geopolitisch steht die extreme Rechte dem antiwestlichen Konzept von Eurasien nahe. Die Verfechterinnen eines Eurofaschismus im Umfeld des »Jungeuropa Verlags« von Phillip Stein optieren dementsprechend für eine extrem rechte Idee von

Europa als Bollwerk gegen den Islam und westliche Dekadenz, die in der extremen Rechten seit längerem unter dem Begriff »Globalismus« firmiert. Die Friktionen innerhalb des rechten Lagers ergeben sich daraus, dass dort Verbindungen zu Faschistinnen sowohl in der Ukraine als auch in Russland bestehen. So fällt es schwer, sich zwischen der Zustimmung zu Putins antiwestlichem Krieg und der Heroisierung des ukrainischen Widerstands zu entscheiden. Die Spannung zwischen einer Parteinahme für den russischen Nationa- lismus, der als Neo-Imperialismus agiert, oder für den ukrainischen Ultranationalismus, wie ihn die Partei des »Rechten Sektor« und das »Asow-Bataillon« vertreten, ist ideologisch nicht auflösbar. Hierzulande steht die neonazistische Kleinstpartei »Der III. Weg« für »ein unabhängiges und freies Europa, welches sich vom Einfluß rus- sischer und amerikanischer Machtinteressen zu befreien hat« fest an der Seite ukrainischer Faschistinnen.

Beachtenswert sind zudem Statements, die sich gegen den Charakter des Krieges als »Bruderkrieg« wenden. »No more Brotherwar« ist im Telegram-Kanal des RechtsRock-Labels »PC-Records« zu lesen.

»Ein schwarzer Tag für Europa. Die beiden größten Hoffnungsträger für unsere Art, stehen sich im Krieg gegenüber. Der lachende Dritte ist bekannt.« Der Antisemitismus wird unausgesprochen mitgeliefert. Bei Martin Sellner, dem Gründer der »Identitären Bewegung« in Deutschland und Österreich geht die Befürchtung um, der Krieg in der Ukraine könne das rechte Lager gleich mehrfach spalten. Gründe für diese Annahme gibt es genug.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Haltung zu Geflüchteten

In der Frage des Umgangs mit Geflüchteten aus der Ukraine zeichnet sich eine weitere Bruchlinie innerhalb der AfD ab. Während etwa Erika Steinbach, Neu-Mitglied der AfD seit März 2022, zu Spenden

für aus der Ukraine Flüchtende aufruft, schreibt der stellvertretende »Junge Alternative«-Vorsitzende NRW, Nils Hartwig: »Die deutsche Rechte wäre gut beraten, nicht plötzlich in einen falsch verstandenen Humanismus zu verfallen und die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu fordern.« Andere Stimmen in der extremen Rechten verweisen darauf, dass es sich bei den ukrainischen Geflüchteten um

Weiße und Christen handle, die Solidarität verdient hätten. Das extrem rechte »Konflikt-Magazin« vertritt die Auffassung: »Jeder Ukrainer in Deutschland ist einer zu viel, diese Leute gehören bestenfalls in der Westukraine gesammelt oder in den angrenzenden Ländern.«

Der Beitrag Wer an wessen Seite? erschien zuerst auf der rechte rand.