Das Leitbild

#Preußen

Für die extreme Rechte in Deutschland ist Preußen seit jeher eine sinnstiftende ideengeschichtliche Chiffre. Ein historischer Überblick.

Bekanntlich handelte es sich bei der Reichsgründung von 1871 um ein autoritäres Projekt des preußischen Adels unter der Führung von Otto von Bismarck – Preußen setzte sich als dominierende politische Kraft in Deutschland durch. Es folgte die wilhelminische Epoche, die den Aufstieg des deutschen Reiches zur europäischen Großmacht vollzog. Im politischen Leben des frühen Kaiserreichs bis zur Jahrhundertwende standen die »Deutsch-Konservative Partei«, die »Kreuzzeitung« und die von dem Antisemiten Adolf Stoecker geführte »Christlich-Soziale Partei« auf der äußersten rechten Seite des Reiches. Ihr Wirken diente dem Kampf gegen die aufstrebende revolutionäre Sozialdemokratie und den politischen Liberalismus.

»Alldeutsche« Radikalisierung

Mit der Jahrhundertwende gewann dann die entstehende völkische Bewegung an Einfluss auf die ideologische Ausrichtung der Rechten, namentlich der »Alldeutsche Verband« und die diversen, aus dem preußischen Militär und dem Großbürgertum getragenen nationalistisch-militaristischen Flottenvereine. Sie drängten auf eine aggressivere Aufrüstung und ein Primat des Militärs in der Außenpolitik. Die »Alldeutschen« radikalisierten sich unter ihrem Vorsitzenden Heinrich Claß zusehends und forderten am Vorabend der Entfesselung des Ersten Weltkrieges von Kaiser Wilhelm II. einen offenen Imperialismus mit dem Ziel kolonialer Eroberungen. Dabei propagierten sie einen rassistischen Sozialdarwinismus samt Lebensraum-Ideologie. Während des Ersten Weltkrieges warben die ultranationalistischen Verbände in Bevölkerung und Wirtschaft für Kriegsanleihen zur Finanzierung dieser historischen Materialschlacht. Nach 1917 wollten sie die Fortsetzung des Krieges selbst dann noch, als die Kämpfe einen zuvor nicht dagewesenen Blutzoll gefordert hatten.

Die im Jahr darauf begonnene Novemberrevolution und die Abdankung des Kaisers empfanden die gesamte wilhelminische Elite und das nationalistisch eingestimmte Bürgertum als Schmach. Im Zuge der Rhetorik vom Dolchstoß, welchen die Front durch die Revolution erlitten habe, mehrten sich antisemitische Motive in der rechten Publizistik. Darin wurde den Jüdinnen und Juden die Schuld für den verlorenen Krieg und den Systemwechsel zugewiesen.

»Fesseln« von Versailles

Das Ende des Kaiserreiches ist für die Rechte in Deutschland eine Niederlage der alten, von ihr als natürlich angesehenen Ordnung. Doch nicht die Restauration der Monarchie hat die sich nach 1918 formierende neue extreme Rechte in der Weimarer Republik im Sinn, sondern je nach politischer Selbstverortung den Aufbau eines autoritären, hierarchischen Ständestaates, eine Diktatur des Militärs oder eines Präsidialkabinetts. Gemeinsam ist allen Strömungen der Weimarer extremen Rechten das Ziel, die »Fesseln« des Versailler Vertrages abzuschütteln, die Wiederaufrüstung Deutschlands voranzutreiben und eine Revanche gegen Frankreich und England vorzubereiten.

Die von geschichtlichem Bruch beklagte Einführung der parlamentarischen Demokratie und die Unterzeichnung des Vertrages von Versailles lasteten die Nationalisten der neuen Regierung an, die als »Novemberverbrecher« denunziert wird. Vor diesem Hintergrund ereigneten sich die rechtsterroristischen Morde an Finanzminister Matthias Erzberger und Außenminister Walter Rathenau. An diesen Taten war auch der Romanschriftsteller Ernst von Salomon beteiligt, seinerseits Protagonist der heute von Neurechten oftmals rezipierten »Konservativen Revolution«. Es folgten die Einsätze präfaschistischer Freikorps gegen die Arbeiter*innenbewegung und 1920 der gescheiterte Kapp-Putsch, mit dem die Republik gestürzt werden sollte.

»Preußischer Sozialismus«

Zeitgenössische Autoren wie Arthur Moeller van den Bruck und Oswald Spengler griffen in den frühen 1920er Jahren den Preußenmythos in ihren Schriften auf. Dabei ging es nicht um eine faktisch-historische Betrachtung, vielmehr wurde Preußen für die extreme Rechte der Weimarer Republik zur politischen Chiffre jenes antimodernen und antidemokratischen Wertekanons, mit dessen Hilfe es gelingen sollte, die verhasste Demokratie und die Versailler Ordnung in Europa abzuschütteln. Die Besinnung auf preußisch tradierte Werte wie Gemeinschaft, Tugend und Disziplin wurde gegen die Republik und den Individualismus in Stellung gebracht.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Im Jahr 1919 erschien Spenglers programmatische Schrift »Preußentum und Sozialismus«. Darin setzte er dem marxistischen Konzept des Sozialismus das eines »preußischen Sozialismus« entgegen. Dieser müsse vor dem Hintergrund der preußischen Geschichte und dessen, was Spengler für die Deutschen für wesensgemäß hielt, illiberal und autoritär verfasst sein. Preußen war für ihn die Summe von Realismus, Disziplin und Korpsgeist, Bildung und Schwärmerei.

Die Nationalrevolutionären führten das Preußentum und die Praxis der bolschewistischen Massenmobilisierung in der Sowjetunion in der Zeit des Bürgerkrieges ideologisch zusammen. In der Gestalt des Arbeiters beziehungsweise des Soldaten sahen sie den politischen Akteur einer neu formierten Gesellschaft, die sich auf das preußische Ethos gründen sollte.

Die antirepublikanischen Parteien betrieben in der Weimarer Republik zudem einen folkloristischen Kult um Reichskanzler Otto von Bismarck und Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Dazu gehörten öffentliche Sedan- und Tannenbergfeiern, mit denen die Schlachten des preußischen Heeres glorifiziert wurden. Die Jugend- und Wehrverbände der Antirepublikaner ergingen sich in einer nationalistischen und völkischen Rhetorik. Dabei beförderte der Bezug zum Preußentum die Mobilisierung antifranzösischer Ressentiments, etwa nach der Ruhrbesetzung durch alliierte Truppen 1923.

Vom König zum Soldatentum

Mit dem »Tag von Potsdam« am 21. März 1933 in der Potsdamer Garnisonkirche suchte Hitler in einer Zeremonie den symbolischen Schulterschluss mit dem Adel und der Tradition Preußens. Ein Bild aus der Zeit um dieses Ereignis zeigt den Despoten in einer Reihe mit Friedrich dem Großen, Bismarck und Hindenburg. Dazu findet sich die Aussage: »Was der König eroberte, der Fürst formte, der Feldmarschall verteidigte, rettete und einigte der Soldat.«

Dass die NSDAP auf dem Weg zur Macht vom Adel und auch von den landbesitzenden Junkern östlich der Elbe unterstützt wurde, ist hinreichend historisch nachgewiesen. Die Nazis nahmen auf die preußische Tradition Bezug, da sie deren Militarismus teilten und zugleich um Unterstützung im protestantisch national-konservativen Bürgertum warben. Dieses stand der NS-Bewegung aus Gründen eines elitären Dünkels habituell skeptisch gegenüber, teilte jedoch den militanten Anti-Marxismus und Anti-Liberalismus der Nazis. Im Adel und im Bürgertum überwog die Erleichterung darüber, dass Hitler die ihnen verhasste Demokratie beseitigt und die Arbeiter*innenbewegung samt marxistischen Parteien zerschlagen hatte.

Im Januar 1933 wurde Hermann Göring, später unter anderem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, preußischer Reichskommissar und drei Monate später formell Ministerpräsident. Bereits zuvor war die als republikanisch gesinnt geltende Polizei Preußens unter die Kontrolle Franz von Papens gestellt und als demokratischer Faktor ausgeschaltet worden. Die Gleichschaltung der Länder durch die Nazis ließ Preußen zur leeren Hülle werden.

Neue europäische Mittelmacht

Nach dem Ende des Nationalsozialismus erklärten die Alliierten den Staat Preußen 1947 in einem Kontrollratsgesetz für aufgelöst. Dieser hochgradig symbolische Beschluss trug dem Umstand Rechnung, dass Preußen als der Inbegriff deutschen Militarismus und imperialistischen Expansionsstrebens galt.

Doch seit der Nachkriegszeit ist »Preußen bleibt Preußen« für Konservative, die extreme Rechte und Vertriebenenverbände ein konstanter Bezugspunkt. So bringt die »Landsmannschaft Ostpreußen« bis heute die »Preußische Allgemeine Zeitung« heraus – ursprünglich 1950 als »Ostpreußenblatt« gegründet (s. drr Nr. 172).

Nach 1990 gewann Preußen neue Strahlkraft. In den rechten Periodika setzte eine Debatte um die Rückkehr Preußens als politischer Faktor ein. Ganz in diesem Geiste verlegte die Zeitung »Junge Freiheit« (JF) ihren Redaktionssitz Anfang der 1990er Jahr kurzzeitig in die frühere Garnisonsstadt Potsdam. Doch die Hoffnungen in der »Neuen Rechten«, vermittels der Wiedervereinigung die Westanbindung zu entsorgen, und wie das historische Preußen beziehungsweise das Deutsche Reich als europäische Mittelmacht agieren zu können, erfüllten sich bekannterweise nicht.

Bezugspunkt bis heute

»Hurra, wir haben Geburtstag« titelte die JF (3/21) pünktlich zum Jubiläum der Reichsgründung im Januar vergangenen Jahres. Diese Überschrift darf zweifellos als politische Standortbestimmung zugunsten des Mythos‘ vom Deutschen Reich gelesen werden. In seinem Leitartikel führte Chefredakteur Dieter Stein darüber Klage, dass die Reichsgründung weder für das kollektive Gedächtnis der Deutschen noch in der Politik eine konstitutive Rolle spiele. In Götz Kubitscheks »Sezession« (Nr. 100) bilanzierte Autor Dag Krienen im Februar 2021, dass »kein Obrigkeit- und Fürstenstaat, sondern der Staat der gesamten Nation, eine sowohl nationale als auch demokratische Errungenschaft ersten Ranges« gewesen sei. Kein Zweifel: Die preußische Geschichte ist für die extreme Rechte nach wie vor zentraler identitärer und geschichtlicher Bezugspunkt.

Der Beitrag Das Leitbild erschien zuerst auf der rechte rand.

Inhalt Ausgabe 198

Titel

Intro

Inhalt

Leitartikel

6

Danke Antifa, danke »SuperIllu!« #HeißerHerbst

von Charles Paresse

8

Die Lust an der Krise

Der russische Krieg gegen die Ukraine hat konkrete materielle Konsequenzen für breite Teile der Bevölkerung. Die Rechte sieht darin ihre Chance, die Systemfrage zuzuspitzen und sehnt Volksaufstände oder gleich den Bürgerkrieg herbei.

von Kai Budler

12 AfD-Musterfamilie: »Die Meiers« #Niedersachsen

von Ernst Kovahl

14 »Querdenken« vs. Justiz #Verurteilt

von Lucius Teidelbaum

15 Print für »Querdenker*innen« #Medien

von Kai Budler

16

»Der beste TV-Sender im deutschsprachigen Raum«

Im Aufwind der österreichischen Corona-Protestbewegung etablierte sich im Mai 2021 in der vertrauten Nachbarschaft von Oberösterreich ein neues »alternatives Medium«: AUF1, kurz für »Alternatives Unabhängiges

Fernsehen, Kanal 1«.

von Bianca Kämpf

18 Sommerfest in Schnellroda #IfS

von Stephanie Heide

20

Völkische Kaderschmieden

Selbstbewusst schlagen rechtsradikale Jugendbünde ihre Lager in den

Sommerferien 2022 auf. Die Szene kümmert sich um die Nachwuchsschulung – restriktive Maßnahmen hat sie nicht zu fürchten.

von Andrea Röpke

22 Das »Heerlager der Heiligen« und das Narrativ des »Großen Austausches« #Kampfschrift

von Paul Bischoff

24 Antisemitischer Oberleutnant muss in Haft #FrancoA.

von Cihan Bal?kçi

26 Kurzer Prozess #Farce

von Robert Andreasch

28 Prozessbeginn zur Anschlagsserie #Neukölln

von Matthias Jakubowski

30 kurz & bündig

32 Auf dem Weg zur Macht #Schweden

von Anne Jessen

34 Auslegungssache #Kulturkampf

von Jos Stübner

36 Zauberwort »Pouvoir d’achat« #Frankreich

von Volkmar Wölk

38 Rezensionen

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Der Beitrag Inhalt Ausgabe 198 erschien zuerst auf der rechte rand.

Follow the Money

#ReicheRechte

Der vielleicht bemerkenswerteste Widerspruch der rechten Macher besteht darin, sich als Retter und Beschützer des »kleinen Mannes« zu präsentieren und gleichzeitig Reichtümer anzuhäufen und einen elitären Lebensstil zu führen. Ein nahezu aristokratisches Verhältnis.

Die exponierten reichen Rechten lassen sich grob zwei Lagern zuordnen. Zum einen das »alte Geld«, das kein Interesse an sozialen Veränderungen oder Fortschritt hat. Politik ist ein Mittel, den Reichtum zu wahren und weiterhin komfortable Verhältnisse für sich und den eigenen Wohlstand zu garantieren. Auf der anderen Seite: erfolgreiche Unternehmer. Der Weg in die rechte Politik verspricht Macht und Anerkennung, jenseits des Chefpostens. Und im Zweifel lässt sich das Vermögen ja auch noch mit den richtigen Kontakten mehren.

Stephen »Steve« Bannon

Der US-amerikanische Publizist und Filmproduzent sollte den meisten eher als Berater des Weißen Hauses unter Donald Trumps Regierung bekannt sein. Der ehemalige Investmentbanker konnte da bereits auf eine Karriere im rechtsradikalen Spektrum zurückblicken. Als Leiter von »Breitbart News« versorgte er Rechtspopulist*innen bis hin zur »Alt-Right«-Bewegung mit Fake News. Nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 musste sich Bannon Ende desselben Jahres vor Gericht verantworten, weil er eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zu diesen Vorfällen missachtet hatte und Unterlagen nicht herausgeben wollte. Nachdem er aufgrund Trumps Wahlniederlage nicht mehr im Weißen Haus tätig ist, macht er nun gemeinsam mit Boris Epshteyn, ebenfalls ehemaliger Trump-Berater, die fragwürdige Kryptowährung »Fuck Joe Biden«-Coin.

Peter Thiel

Der Start-Up Unternehmer, Investmentbanker und Trump-Unterstützer zählt zu den Anhängern einer libertären und gleichzeitig auf Monopole aufgebauten Wirtschaftspolitik. Laut Thiel sind Freiheit und Demokratie – ein ohnehin veraltetes System, das durch die Herrschaft von Unternehmerpersönlichkeiten ersetzt werden sollte – nicht vereinbar. Mittlerweile hat Thiel verlautbaren lassen, dass er sich bei den anstehenden Wahlen in den USA zugunsten der »Republikaner« engagieren werde. Es erscheint nur folgerichtig, dass der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz als »globaler Stratege« bei Thiel eine neue Wirkungsstätte gefunden hat. Dessen neueste Investition ist die Dating-App »The Right Stuff«, ins Leben gerufen vom ehemaligen Trump-Berater John McEntee, mit der sich »Konservative auf einfache Weise verbinden« können.

Dietrich Mateschitz

Das Forbes Magazin setzt »Didi«, den Red Bull-Mitbegründer, mit einem Vermögen von mehr als 16 Milliarden Euro auf Platz 1 der reichsten Österreicher 2021. Der Produzent von Energy Drinks tritt international als Sponsor von Sport- und Extremsportevents auf. Mehrfach machte der Milliardär aufgrund öffentlicher rechtspopulistischer Äußerungen bereits 2015 Schlagzeilen. Ganz davon abgesehen, dass er Geflüchtete als Betrüger*innen diffamierte, sprach er sich für eine Schließung der Grenzen aus. Sein Internet-Portal »Addendum« wird sogar als Alpen-Variante des US-Fake-News-Kanals »Breitbart News« gehandelt. Auch die aktuelle Corona-Pandemie bleibt von ihm nicht unkommentiert: Auf seinem Fernsehsender Servus TV wurden unter dem Intendanten Ferdinand Wegscheider mehrfach Verschwörungsideologien rund um das Thema Corona verbreitet. Bereits im Oktober 2018 beschrieb die Süddeutsche Zeitung den Sender als »Heimatsender des österreichischen Rechtspopulismus«.

Fritz Küke

Mit der Herstellung von Chlordioxid zur Aufbereitung von Wasser verdient das ehemalige Mitglied der AfD-Fraktion in der Region Hannover sein Geld. Anfang 2020 hat Küke sein Mandat niedergelegt. Vorher hatte er die Räumlichkeiten seines Unternehmens in der Wedemark bei Hannover auch schon mal für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. So wurden Björn Höcke, Stefan Henze oder Stephan Brandner zu Vorträgen oder Klausurtagungen eingeladen. Bereits zu Studentenzeiten war der Chemiker als Mitglied der »Corps Alemannia-Thüringiae« im rechten Spektrum aktiv.

August von Finck junior

Laut Recherchen von Der Spiegel soll der 2021 in London verstorbene, deutsche Milliardär nicht nur Förderer der AfD gewesen sein, sondern bereits eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der Parteiengründung gespielt haben. Etwa zehn Jahre zuvor hatte er den »Bürgerkonvent« mit mehreren Millionen Euro unterstützt. Aber auch die FDP und die CSU profitierten von finanziellen Zuwendungen durch Finck junior. Eine besondere Rolle nahm Peter Gauweiler (CSU) ein, er bekam über Jahre ein Millionenhonorar für »Beratungstätigkeit«. Mit seinen unternehmerischen Anfängen der im Familienbesitz befindlichen Privatbank Bankhaus Merck Finck & Co machte Finck junior sein Vermögen über Beteiligungen an der Restaurant- und Hotelgruppe Mövenpick oder dem deutschen Bauunternehmen Hochtief bis hin zum umstrittenen Goldhandel »Degussa« (s. drr Nr. 185).

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Winfried Stöcker

Seit dem Verkauf seines Medizinunternehmens 2017 ist Stöcker Multimillionär. Das ehemalige FDP-Mitglied trat im Zuge der Kemmerich-Affäre im Thüringer Landtag bei den Liberalen aus. Bereits 2014 hatte Stöcker vor einer »Islamisierung Deutschlands« gewarnt, wenig später rief er zum Sturz der damaligen Kanzlerin Angela Merkel auf. Im Zuge der Corona-Pandemie machte der AfD-Spender – für seine Verhältnisse bescheidene 20.000 Euro – und Arzt zuletzt mit dem Spritzen eines selbst entwickelten, nicht zugelassenen Impfstoffes gegen das Corona-Virus Schlagzeilen. Zu einer Impfaktion lud der Medizinprofessor Ende November 2021 in seinen Flughafen in Lübeck ein, bis die Aktion von der Polizei gestoppt wurde.

Folkard Edler

Der aus einer alteingesessenen deutschen Reeder-Familie stammende Kaufmann Folkard Edler ist Unternehmer aus Hamburg und soll seit den 2000er Jahren rechte Projekte unterschiedlicher Art mit etwa fünf Millionen Euro unterstützt haben. 2001 wurde er das erste Mal im Parteispendenbericht des Bundestages als Großspender der »Deutschen Partei« mit 25.000 Mark aufgeführt. In den weiteren Jahren wird er mehrfach als Großspender der AfD aufgeführt. Die Partei profitierte in der Gründungs- und Entwicklungsphase auch von einer Anschubfinanzierung mit einem mehrjährigen Darlehensvertrag. Auch die »Bibliothek des Konservatismus« in Berlin profitierte von Edler, als er die Immobilie, in der der neurechte Thinktank seinen Sitz hat, kaufte. Auch wenn er öffentlich kaum in Erscheinung tritt, ist er doch ein stiller, aber wichtiger Unterstützer der »Neuen Rechten« im Hintergrund.

Jürgen Lindhorst

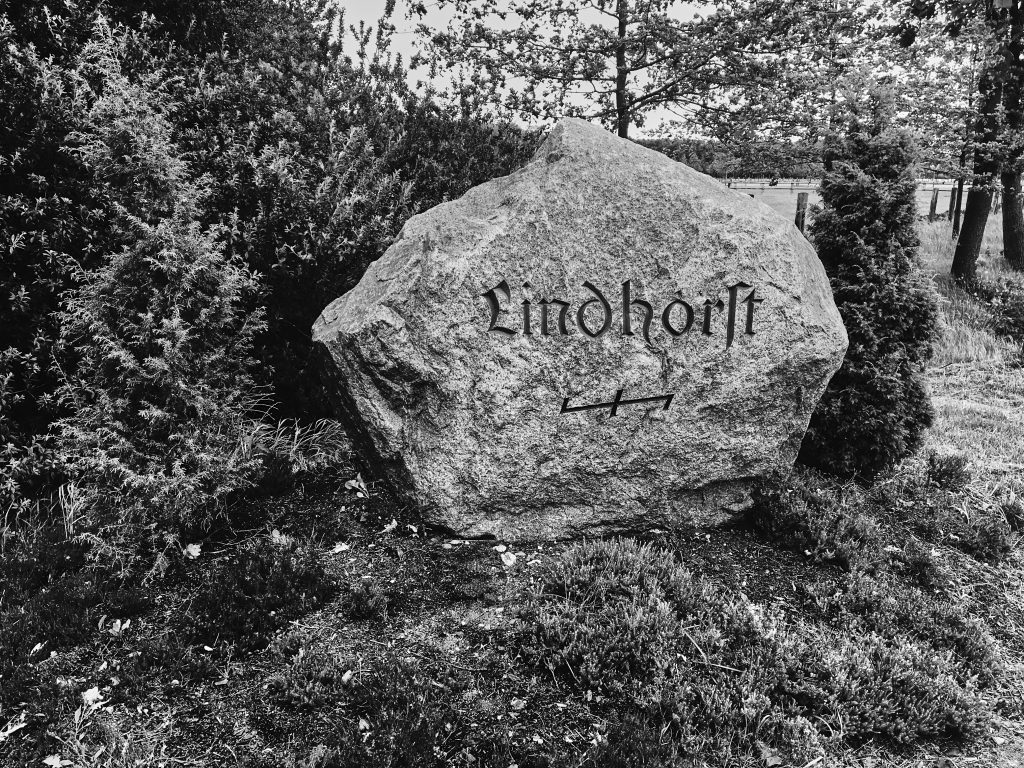

Der Aufsichtsratsvorsitzende der »familiengeführten Unternehmensgruppe« im Bereich »Land- und Forstwirtschaft, regenerative Energien, Immobilien und Seniorenpflege« tätigen Lindhorst Gruppe hat am Eingang zu seinem Anwesen in Winsen an der Aller – es befindet sich an einer Zufahrt zum ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen – einen mit dem Familiennamen und einer nicht zu übersehenden Wolfsangel verzierten Findling aufgestellt. Besucher*innen werden auf dem Weg zum Gedenken von dem Symbol der SS-Untergrundgruppe »Werwolf« begrüßt. Auch sonst äußerte sich Jürgen Lindhorst politisch eindeutig. Er bezeichnet auf dem digitalen Wutbürger-Portal »Hallo Meinung« Geflüchtete als vandalistisch und als »Leute«, die Hilfen »hier schmarotzerhaft erschleichen«. Und im Rahmen eines »politischen Abends« war der thüringische AfD-Chef Björn Höcke als Redner ins heimische Anwesen eingeladen.

Karl-Klaus Dittel

Der Stuttgarter Orthopäde ist Sprecher der Freunde des Berliner Schlosses in Baden-Württemberg und organisierte eine Großspende für das Berliner Schloss. Die Spender*innen für das Schloss tummeln sich für gewöhnlich am rechten Rand der Gesellschaft. So auch Dittel, sein Engagement gilt nicht nur der Erhaltung alter Steingebilde, sondern auch der AfD: Er gehört zu den Gründern des »Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten«, der die AfD mit mehreren Millionen Euro im Wahlkampf unterstützt hat.

Philip Steinbeck

Nicht erst seit der Ära AfD gibt Steinbeck sein Geld gerne den braun-angehauchten Kameraden. 2011 stand der Unternehmer bereits auf der Spendenwerbeliste der NPD. Er besitzt mehrere Immobilien rund um Lübtheen, unter anderem auch das »Volkshaus Lübtheen«; selbstverständlich residiert der Großgrundbesitzer in nichts Geringerem als seinem eigenen Schloss – im Gutshaus in Jessenitz. Er ist einer der Vertreter der rechten Siedlungspolitik, die seit der Wende in den dunklen Ecken Mecklenburg-Vorpommerns vorangetrieben wird: Reiche Neonazis, zumeist aus dem Westen, kaufen für meist sehr wenig Geld große Anwesen im Osten, die sie dann ausbauen und selbst bewohnen oder an gute Freunde weiterverkaufen oder vermieten. In der Lokalpresse lässt sich Steinbeck selbst oft gern als Retter der Gutshäuser und Schlösser ablichten. Mittlerweile ist er als stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverband Südwestmecklenburg tätig und auch dort macht er Geschäfte: 2020 soll er Wahlstimmen für die Aufstellung der Landeswahllisten im Wert von 10.000 Euro verkauft haben. Er selbst bestreitet diesen parteiinternen Vorwurf.

Der Beitrag Follow the Money erschien zuerst auf der rechte rand.