The data set in basic queries:

|

Comics als historische Quelle

Comics begleiten die Menschen weltweit schon seit mehr als 100 Jahren in verschiedensten Formen, sei es als Strip in Zeitungen, als klassisches Comic-Heft, als Album und „graphic novel“ oder nunmehr auch in digitaler Form im Internet. Sie sind nicht nur Unterhaltung, sondern immer auch Spiegel unserer Gesellschaften. Als historische Quelle wurden sie jedoch erst relativ spät entdeckt. Wie mit ihnen als Quelle umgegangen werden kann, wird im folgenden Artikel beleuchtet, indem in chronologischer Folge an ausgewählten Beispielen ihre Potenziale als text-bildliche Quelle vorgestellt werden.

Als der Comic Anfang der 1990er-Jahre als Medium historischen Lernens entdeckt wurde, erschienen auch die ersten Publikationen zum Comic als Quelle.[1] Bis dahin galt er als Teil einer Populärkultur, die zwar für Kinder und Jugendliche gedacht war, aber weder als wertvoll noch als bildungsrelevant angesehen wurde; ganz im Gegenteil galten Comics spätestens seit den Anti-Comic-Kampagnen der 1950er-Jahre als verdummend.[2] Geschichte wurde daher und überwiegend nur thematisiert, wenn es sich bei den Comics um sogenannte Geschichtscomics, also Comics mit historischen Inhalten handelte. Ausgehend von der These, dass gerade Jugendliche schnell und leicht von den bunten Heftchen zu beeinflussen seien, entstand schnell die Vorstellung, dass Generationen von Jungen ihr Mittelalterbild von Serien wie „Sigurd“ oder „Prinz Eisenherz“ erworben hätten. Empirische Studien, die dies be- oder widerlegen, gab und gibt es bis heute jedoch nicht.[3]

Dass der Comic jedoch unabhängig von seinen Inhalten eine wertvolle wissenschaftliche und pädagogische Ressource zur Dekonstruktion gesellschaftlicher Normen und Werte sein kann, zeigte sich deutlich mit dem Erscheinen der ersten wissenschaftlichen Studien über die US-amerikanischen Superheldencomics; sie waren ein Spiegel des gesellschaftlichen Umgangs mit Krisen, Gewalt und Sexualität. Heute sind Comics in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Quelle für die Analyse von (Geschichts-)Kultur. Sie sind ein Zeugnis gesellschaftlicher Werte und Normen, von Geschlechterverständnissen oder Moden; sie spiegeln die Gesellschaft und deren aktuelle Diskurse wider. Als Geschichtscomics stellen sie darüber hinaus einen Teil unserer Erinnerungskultur dar, der gerade im Bereich des historischen Lernens in den letzten Jahren einen immer wichtigeren Platz einnimmt.

Abb. 1: Induktion, in: Scott McCloud, Comics richtig lesen, 3. Aufl., Hamburg 1995, S. 76

© Scott McCloud/Carlsen Verlag Hamburg 1995

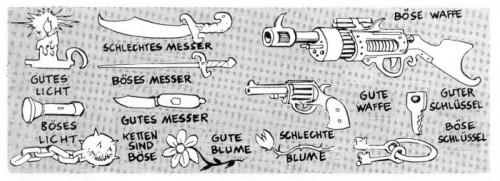

Das hat mehrere Gründe. Als visuelles Medium zieht der Comic über seinen Bildanteil die Aufmerksamkeit der Lesenden auf sich. Durch die Symbiose von Bild, Text und Symbolen gelingt es dabei guten Comics, die Lesenden an sich zu binden. Das liegt nicht zuletzt an den Funktionsmechanismen des Comics, wie beispielhaft Scott McCloud zeigt:[4] Zwischen den einzelnen Panels (den umrandeten Bildern) eines Comics vergeht Zeit, die die Lesenden selbst per Induktion überbrücken müssen und dabei ihre eigene Imagination einbringen (Abb. 1). Geschickt eingesetzte Symbolismen in Figuren (Stereotypen) und Gegenständen ermöglichen zudem eine schnelle Orientierung in einer Narration (Abb. 2). Unterscheidungen in gut/böse, gefährlich/ungefährlich und Ähnliches gelingen so schnell. Bilden Zeichenstil und erzählte Geschichte eine Einheit, kann der Comic bei den Lesenden zudem synästhetische Effekte auslösen. Denn obwohl beim Lesen nur ein (optischer) Sinn stimuliert wird, werden bei der Verarbeitung der visuellen Informationen mehrere Sinne angesprochen. Comics binden also Lesende in hohem Maße an sich und beeinflussen diese durch die verwendeten Symbolismen und gewählten Stilrichtungen eher unbewusst – und dadurch oftmals besonders effektiv. Sie ermöglichen daher auch eine narrative oder interpretative Lenkung der Lesenden.

Abb. 2: Symbolismus, in: Will Eisner, Grafisches Erzählen. Graphic Storytelling, Wimmelbach 1998, S. 27

© Will Eisner/Comic Press Wimmelbach 1998

Populärkultur als Spiegel der Gesellschaft und Teil der Geschichtskultur

Jeder Comic verfügt über Quellenauthentizität; in ihm spiegeln sich also verschiedenste Einstellungen über die Gesellschaft und Zeit wider, in der er entstanden ist. Das gilt auch für historische Deutungen. Einer der ersten Comics, die in diesem Zusammenhang große Aufmerksamkeit erfahren haben, war Hergés „Tim und Struppi“ („Les aventures de Tintin“). So zeigt zum Beispiel das Album „Tim im Kongo“ deutlich die damals gültigen gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von „rassischen“ Ungleichheiten. Einheimische erschienen als dumm und arbeitsfaul, und erst Tim in der Rolle als Kolonialherr brachte das nötige Maß an Ordnung mit und damit eine funktionierende Gesellschaft.[5] Solche Darstellungen führten jedoch erst im neuen Jahrtausend zu vermehrter Kritik und Fragen, wie gerade die Nachdrucke zu handhaben seien.[6] Heute wird der Comic nur noch mit einem entsprechenden Vermerk gedruckt, der auf die belgische Kolonialzeit verweist.

Comics sind jedoch auch Spiegel politischer Krisen. So kann die Entstehung der Superheldencomics als US-amerikanische Antwort auf die deutsche nationalsozialistische Aggressionspolitik verstanden werden. Sie dienten der moralischen Stütze der amerikanischen Gesellschaft und der Motivation der nach Europa entsandten Soldaten. Obwohl die Charaktere reine Phantasieprodukte waren, so produzierten doch einzelne Künstler immer wieder kurze Sequenzen, in denen Superhelden die größten Feinde der Nation, wie Hitler und Stalin, direkt angriffen. Eines der berühmtesten Beispiele ist „How Superman would end the war“, ein kurzer Strip, der heute auch online zu lesen ist.[7] Auch einer der zurzeit populärsten Helden, „Captain America“, wurde extra für den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland erschaffen. In seiner der amerikanischen Flagge nachempfundenen Uniform steht er für eine heroische und letztlich siegreiche Nation. Je komplexer die Außenpolitik der USA wurde, desto vielfältiger griffen und greifen die Superheldencomics amerikanische (Außen-)Politik auf.[8]

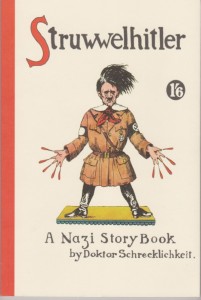

Abb. 4: Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941

© The Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd./Autorenhaus-Verlag London 1941

Aber nicht nur der etablierte Comicmarkt reagierte auf den Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich lassen sich in vielen von den Deutschen besetzten Staaten Untergrundcomics finden, die während des Krieges oder kurz danach veröffentlicht wurden und den Kampf gegen die Besatzer demonstrieren. Berühmte Beispiele sind „Das Biest ist tot. Der Zweite Weltkrieg bei den Tieren“ aus Frankreich oder auch „Struwwelhitler“ aus Großbritannien.[9]

In den 1950er- und 1960er-Jahren spiegelte die deutsche Comiclandschaft als Reaktion auf die weltweiten Anti-Comic-Kampagnen vor allem eine konservative und restriktive Gesellschaft wider, wie Bernd Dolle-Weinkauff in seinem Opus Magnum zur deutschen Comicgeschichte detailreich darstellt.[10] Mit der steigenden Popularität von Comicserien wie „Asterix“ Ende der 1960er-Jahre entdeckten auch politische Aktivisten den Comic für sich. So wurden die Comicfiguren – illegal – genutzt, um zum Beispiel gegen Atomkraftwerke zu mobilisieren.[11]

Selten fanden solche Werke auch den Weg in Archive oder Bibliotheken. In den USA wurden zu dieser Zeit die Undergroundcomics populär, in denen Künstler wie Robert Crumb und Trina Robbins sich provozierend mit gesellschaftlich normierter Sexualität und Rollenbildern auseinandersetzten. Auch Art Spiegelman, der später berühmt gewordene Autor und Zeichner von „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“, publizierte in entsprechenden Comicmagazinen seine ersten Werke.

Comic-Künstler hatten sich bereits schon seit mehreren Dekaden auch mit historischen Inhalten auseinandergesetzt. In der Bundesrepublik waren es Serien wie die „Illustrierten Klassiker“, die auch historische Stoffe in Comicform anboten und damit dem Medium vor dem Hintergrund der immer wieder zitierten Verdummungskampagnen eine seriöse Aura vermitteln sollten.[12] In den 1980er-Jahren erschienen auf dem deutschen Markt immer mehr Comics, die – zumindest oberflächlich – Geschichte zum Inhalt hatten. Es handelte sich dabei vor allem um ein neues Marktsegment: „Comicalben“, die gezielt für ein älteres und damit auch anspruchsvolles und finanzkräftigeres Publikum hergestellt wurden. Besonders populär waren Serien wie „Vae Victis!“ oder „Reisende im Wind“.[13] Diese Abenteuercomics spiegelten wider, wie sich die Comic-Künstler der 1970er- und 1980er-Jahre die Antike oder die Neuzeit vorstellten, und nutzten die Epochen als exotischen Hintergrund vor allem, um möglichst spannende und teilweise auch äußerst gewaltlastige und sexualisierte Plotlinien darzustellen.

Der Blick auf das damit entstehende Genre der Geschichtscomics ist jedoch für die Wahrnehmung von Comics als Quelle essenziell, denn gerade eine Analyse des deutschen Comicmarkts kann für das Verständnis der deutschen (populären) Geschichtskultur äußerst hilfreich sein. So ist in den letzten 25 Jahren eine große Zahl an Comics erschienen, die den Zweiten Weltkrieg und die Shoah thematisieren – dabei handelt es sich in der Masse der Veröffentlichungen nicht um deutsche Produktionen, sondern Übersetzungen aus verschiedensten west- und teilweise auch osteuropäischen Ländern. Die „graphic novel“ als in den 1990er-Jahren entstandene Publikationsform bietet dafür die ideale Plattform.[14] Obwohl die Wortkombination auf Fiktionalität verweist, so erheben doch viele dieser Publikationen den Anspruch auf – zumindest partielle – Authentizität und belegen dies auch ggf. durch Literaturnachweise.

Besonders interessant ist hier das Subgenre des Holocaustcomics. Dass es sich überhaupt erst in Deutschland durchsetzen konnte, ist vor allem den langanhaltenden Diskussionen um Art Spiegelmans „Maus“ zu verdanken.[15] Spiegelman etablierte den Geschichtscomic als seriöses Medium in der deutschen Kulturlandschaft. Damit einher ging ein deutlicher Trend zur Schwarz-Weiß-Zeichnung bei quellenbasierten Geschichtscomics. Diese Art der Simulation von Vergangenheit verweist auf eine Darstellungskonvention unserer Zeit. Beeinflusst durch frühe Fotografien und Filmaufnahmen tendieren wir dazu, Schwarz-Weiß-Bildern Quellenauthentizität zuzuschreiben. Erst in den letzten Jahren nutzen Comic-Künstler wieder vermehrt farbige Darstellungen, um Geschichte(n) über die Shoah zu erzählen. Künstler können auch Authentizität simulieren, in dem sie grafische Stile der dargestellten Zeit aufgreifen, [16] oder aber der Stil verweist auf den Grad der Authentizität. So wählte Joe Kubert für „Yossel, 19 April 1943“ Bleistiftzeichnungen. Diese verweisen auf eine eigentlich unfertige Zeichnung, die üblicherweise noch nachgetuscht wird, und damit auf den Charakter der erzählten Geschichte – eine „was-wäre-wenn“-Narration, in der Kubert fabuliert, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn seine Eltern nicht rechtzeitig aus Polen emigriert wären.

Abb. 5: Cover: Pascal Croci, Auschwitz. Eine Graphic Novel, Köln 2005

© Egmont Ehapa Köln 2005

Zwei Publikationsformen haben in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit erfahren: Auseinandersetzungen der zweiten und dritten Generation mit dem Geschehen in Form von Autobiografien mit biografischen und historischen Rückblicken oder Reportagen. Zweitens spielen Comics, die gezielt für historische Lernprozesse eingesetzt werden, eine wichtige Rolle wie Eric Heuvels „Die Suche“, Pascal Crocis „Auschwitz“ oder auch im US-amerikanischen Raum „X-Men. Magneto Testament“.[17] Bei diesen Publikationen haben interessanterweise biografische oder autobiografische Zeugnisse einen immer geringeren Stellenwert. Ganz bewusst werden also immer mehr fiktionale Elemente eingesetzt, um faktuale Geschichte möglichst umfassend darzustellen.[18]

Schließlich bietet der Comicjournalismus eine weitere, gegenwartsbezogene Möglichkeit des reflektierenden Blicks auf unsere Gesellschaften. Als Hauptbegründer dieses Genres gilt heute Joe Sacco, der mit seinen Arbeiten zu Krisen und Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und Israel den Comicjournalismus etablierte.[19] Werke solcher Künstler, die in Krisengebiete reisen und ihre Berichte in Comicform festhalten, bieten gerade durch den Verzicht auf Fotografien und die Transformation des Erlebten in die Comicform teilweise sehr intensive Einblicke in die Generierung von Wissen in unserer heutigen Gesellschaft.

Comics als Teil einer Visual History

Um Comics überhaupt erst für eine Visual History nutzbar zu machen, bedarf es der intensiven methodischen Diskussion innerhalb der Fachwissenschaft und Geschichtsdidaktik. Nur mit ausreichender Medienkompetenz lassen sich der Comic und seine hybriden analogen und digitalen Formen analysieren. Je stärker die populäre Geschichtskultur in den Blick der Forschung gerät, desto besser wird unser Verständnis der Bedeutung von Geschichtscomics für unsere Kultur. Ein ebenso großes Problem ist der Quellenzugriff. Gerade jenseits der Comic-Alben und graphic novels sind nur wenige Comics (Hefte, Picolos und andere Formate) systematisch gesammelt und damit in Archiven oder Bibliotheken öffentlich zugänglich. Ebenso schwierig ist es, Rezeptionswege dieser Art der populären Geschichtskultur nachzuzeichnen. Das stellt die geschichtswissenschaftliche Comicforschung heute vor große Herausforderungen, doch das Ergebnis lohnt die Mühe.

[1] Vgl. Michael F. Scholz, Comics – Eine neue historische Quelle, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38 (1990), S. 1004-1010.

[2] Vgl. Marc Degens, Wie amerikanische Comic Books die Welt verändert haben, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002) H. 9-10, S. 833-839.

[3] Vgl. Christine Gundermann, Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2007, S. 74.

[4] Scott McCloud, Comics richtig lesen, 3. Aufl., Hamburg 1995.

[5] Vgl. Hergé, Werkausgabe, Bd. 2: Der brave Herr Mops; Tim im Kongo; Tim in Amerika, Hamburg 1999, S. 44.

[6] Vgl. Kolonialismus im Comic. Gericht entscheidet: Tim und Struppi nicht rassistisch, Der Tagesspiegel, 10.2.2012, online unter: http://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/kolonialismus-im-comic-gericht-entscheidet-tim-und-struppi-nicht-rassistisch/6197264.html (10.7.2014).

[7] Vgl. How Superman would end the war, online unter http://www.archive.org/stream/HowSupermanWouldEndTheWar/look#page/n1/mode/2up (10.7.2014). Jerry Siegel und Joe Shuster hatten diese Kurzepisode speziell für die Zeitschrift “Look” 1940 geschaffen. „Superman“ war bereits so populär, dass er hier zur Unterhaltung und politischen Mobilisierung einer größeren Leserschaft eingesetzt werden konnte.

[8] Vgl. Stephan Packard, „Whose Side Are You On?” Zur Allegorisierung von 9/11 in Marvels Civil War-Comics, in: Sandra Poppe/Thorsten Schüller/ Sascha Seiler (Hrsg.), 9/11 als kulturelle Zäsur Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld 2009, S. 317-336.

[9] Vgl. Edmond-François Calvo/Victor Dancette, Het Beest is dood! De Wereldoorlog bij de dieren, Amsterdam 1977; Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941. Zwei weniger bekannte Beispiele aus den Niederlanden werden vorgestellt in: Christine Gundermann, “Opgepast …de Duitsers”. Geschichtspolitik in niederländischen Comics, in: Ralf Palandt (Hrsg.), Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlin 2011, S. 359-374, hier S. 362.

[10] Vgl. Bernd Dolle-Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Weinheim 1990.

[11] Vgl. U. Raub u.a., Asterix und das Atomkraftwerk, o.A. vermutlich 1979 (Raubdruck).

[12] Die „Illustrierten Klassiker“ erschienen von 1956 bis 1972 im Bildschriftenverlag und boten vor allem Literaturklassiker in Comicformat an. Eine Auflistung der Reihe findet sich auf www.comicguide.de.

[13] Vgl. Simon Rocca/Jean-Yves Mitton, Vae Victis!, 15 Bde., Strasbourg 1991-2006; François Bourgeon, Reisende im Wind, 5 Bde., Reinbek bei Hamburg 1981-1987.

[14] Die graphic novel als „gezeichneter Roman“ verweist erst einmal nur auf ein Publikationsformat, bei der eine umfangreiche Geschichte in einem spezifischen individuellen Stil in einem Buch (also nicht in mehreren Bänden) veröffentlicht wird. Auf dem deutschen Comicmarkt wurde der Begriff vor allem genutzt, um Publikationen von klassischen Comic-Alben, also Serienproduktionen, abzugrenzen und Vorurteile von Lesenden gegenüber Comics zu umgehen.

[15] Einführend: Kai-Steffen Schwarz, Vom Aufmucken und Verstummen der Kritiker. Die Diskussion um Art Spiegelmans „Maus“, in: Joachim Kaps (Hrsg.), Comic Almanach 1993, Wimmelbach 1993, S. 107-113.

[16] Ein hervorragendes Beispiel ist „Berlin 1931“ von Felipe H. Cava und Raúl, München 2001.

[17] Vgl. Eric Heuvel u.a., Die Suche, Amsterdam 2007; Pascal Croci, Auschwitz, Köln 2005; Greg Pak/Carmine Di Giandomenico, X-Men. Magneto Testament, New York 2009.

[18] Siehe dazu Christine Gundermann, Geschichtskultur in Sprechblasen: Comics in der politisch-historischen Bildungsarbeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 33-34/2014, S. 24-29, online unter http://www.bpb.de/apuz/189530/comics-in-der-politisch-historischen-bildung?p=all.

[19] Vgl. Joe Sacco, Safe Area Goražde, Seattle 2001; Joe Sacco, Palestine, Seattle 2002.

Literatur

François Bourgeon, Reisende im Wind, 5 Bde., Reinbek bei Hamburg 1981-1987.

Pascal Croci, Auschwitz. Eine Graphic Novel, Köln 2005.

Felipe H. Cava/Raúl, Berlin 1931, München 2001.

Victor Dancette/Calvo, Het Beest is dood. De Wereldoorlog bij de dieren, Amsterdam 1977.

Marc Degens, Wie amerikanische Comic Books die Welt verändert haben, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002), H. 9-10, S. 833-839.

Bernd Dolle-Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Weinheim 1990.

Will Eisner, Grafisches Erzählen. Graphic Storytelling, Wimmelbach 1998.

Christine Gundermann, Geschichtskultur in Sprechblasen: Comics in der politisch-historischen Bildungsarbeit, in: APuZ, (2014) H. 33-34, S. 24-29.

Christine Gundermann, Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2007.

Christine Gundermann, „Opgepast … de Duitsers“. Geschichtspolitik in niederländischen Comics, in: Ralf Palandt (Hrsg.), Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlin 2011, S. 359-374.

Eric Heuvel u.a., Die Suche, Amsterdam 2007.

Scott McCloud, Comics richtig lesen, Hamburg 1995.

Stephan Packard, „Whose Side are You On?” Zur Allegorisierung von 9/11 in Marvels Civil War-Comics, in: Sandra Poppe/Thorsten Schüller/Sascha Seiler (Hrsg.), 9/11 als kulturelle Zäsur Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld 2009, S. 317-336.

Greg Pak/ Carmine Di Giandomenico, X-Men. Magneto Testament, New York 2009.

Raub u.a., Asterix und das Atomkraftwerk, o. A. vermutlich 1979.

Simon Rocca/Jean-Yves Mitton, Vae Victis!, 15 Bde., Strasbourg 1991-2006.

Joe Sacco, Palestine, Seattle 2002.

Joe Sacco, Safe Area Goražde, Seattle 2001.

Michael F.Scholz, Comics – Eine neue historische Quelle, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38 (1990), S. 1004-1010.

Kai-Steffen Schwarz, Vom Aufmucken und Verstummen der Kritiker. Die Diskussion um Art Spiegelmans „Maus“, in: Joachim Kaps (Hrsg.), Comic Almanach 1993, Wimmelbach 1993, S. 107-113.

Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941.

Quelle: http://www.visual-history.de/2015/01/26/comics-als-historische-quelle/

Pressefotografie

Unter den Begriff der Pressefotografie fallen im engeren Sinn all diejenigen Fotografien, die zum Zweck der Verbreitung in Zeitungen und Zeitschriften aufgenommen werden. Im erweiterten Sinn fallen darunter zudem auch solche Fotografien, die in einem anderen Kontext (zum Beispiel Wissenschaft, Wirtschaft oder Kunst) aufgenommen und dann in Zeitungen oder Zeitschriften publiziert wurden.[1] Darüber hinaus bezeichnet der Begriff der Pressefotografie ein Berufsbild, dessen Protagonisten das Ziel verfolgen, die Öffentlichkeit über regelmäßig erscheinende Printmedien mit Bildern zu versorgen.[2] Dieses Berufsfeld entstand im Verlauf des 19. Jahrhunderts[3] und etablierte sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit der Einführung der Autotypie als neuem Standardverfahren zur Reproduktion von Fotografien, als fester Bestandteil der modernen Medienlandschaft.[4] Waren Zeitschriften anfangs mit Hilfe von Holzschnitten illustriert worden – zum Teil auch mit Holzschnitten, die Fotografien reproduzierten –, erlaubte das Verfahren der Autotypie erstmals den seriellen Abdruck von Fotografien.[5]

Leica II mit Canon F1.4 50mm, 16. Mai 2005, Foto: Takekazu Omi, Wako, Japan

Quelle: Flickr, Lizenz: CC

Illustrierte Zeitschriften und Bildagenturen

Die Entwicklung der Pressefotografie steht also in engem Zusammenhang mit dem Aufkommen illustrierter Zeitschriften, deren Geschichte bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht und die in den 1920er-Jahren eine enorme Expansion erlebten. Ausschlaggebend hierfür war einerseits das vermehrte Angebot an Fotografien, das auf die Einführung von Kleinbildkameras in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre zurückzuführen ist, andererseits die wachsende Nachfrage nach dokumentarischen und illustrativen Fotografien seitens der Magazine.[6] Mit dem Foto-Essay entwickelte sich zudem ein neues Format, das nicht mehr text-, sondern bildbasiert war. Die Funktion der Fotografien war nun nicht mehr die der Illustration von Text, sondern die der Narration, wobei der Text umgekehrt eine ergänzende Funktion übernahm. Autor des Fotoessays war an erster Stelle der Fotograf, nicht der Verfasser des Textes, sofern dieser nicht mit der Person des Fotografen identisch war. Diese Zeitschriften bildeten eine für das 20. Jahrhundert spezifische Form der visuellen Öffentlichkeit, deren Bedeutung erst mit der Verbreitung des Fernsehens wieder deutlich abnahm. Zu den führenden illustrierten Zeitschriften gehörten in Deutschland die „Münchner Illustrierte Presse“, die „Berliner Illustrirte Zeitung“ und die „Arbeiter Illustrierte Zeitung“ (AIZ), in Großbritannien die „Picture Post“, das US-amerikanische „Life Magazine“, in Frankreich „Vu“ und „Regards“ sowie „Asahi Graph“ in Japan.

Titelbild „Life Magazine“, 19. Juli 1943

Quelle: Wikimedia Commons, Lizenz: gemeinfrei

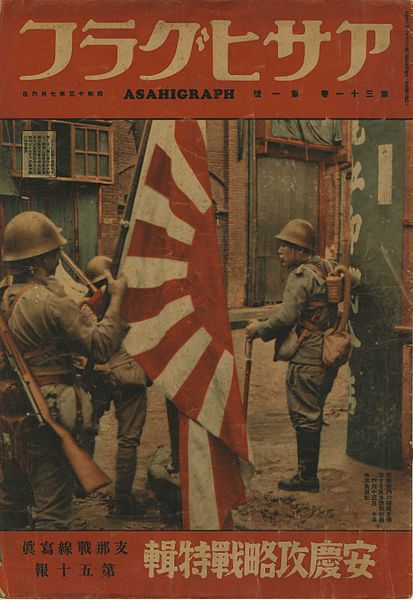

Titelbild des japanischen Wochenmagazins „Asahi Graph“, Vol. 31, No. 1, 6. Juli 1938, Urheber: The Tokyo Asahi Shimbun Publishing Co., Ltd., Quelle: Wikimedia Commons, Lizenz: CC

Da die Fotografie ein von der Sprache unabhängiges Medium ist, wurden Fotos bzw. Fotoserien bald nicht mehr nur auf dem nationalen Markt verkauft, sondern international gehandelt. Dabei profitierten die Redaktionen von der Entstehung von Bildarchiven und Bildagenturen, die häufig zunächst als Unterabteilungen von Presseagenturen (wie Associated Press/AP Images) oder Verlagen (Ullstein/Ullstein Bilderdienst) eingerichtet wurden, zum Teil aber auch unabhängig operierten (Keystone, Dephot, später Magnum). Neben London und Paris entwickelte sich das Berlin der Weimarer Zeit schnell zu einem der Zentren des europäischen Fotohandels.[7] Hier gründete Simon Guttmann Ende 1928 die Agentur Dephot, die sich auf die Vermarktung ganzer Fotoserien bzw. -essays in enger Zusammenarbeit mit einem Pool von festangestellten sowie freiberuflich tätigen Fotografen spezialisierte (darunter Otto Umbehr und Endre Friedmann alias Robert Capa).[8] Anders als bei anderen Agenturen blieben die für Dephot tätigen Fotografen im Besitz ihrer Bildrechte, weshalb die Agentur wiederholt als Vorläufer der 1947 in New York gegründeten Agentur Magnum bezeichnet worden ist.

Neue Berufsbilder

Neben dem Aufkommen von Kleinbildkameras und der Expansion der illustrierten Zeitschriften ist die Entwicklung neuer Berufsbilder als dritter Faktor für den Erfolg des Fotojournalismus zu nennen. Dazu gehörte zum einen der Pressefotograf, zum anderen der Bildredakteur, der für die Auswahl, Bearbeitung und Kontextualisierung der Fotografien zuständig war, und schließlich der Bildagent, der Bilder von Fotografen ankaufte, um sie an die Redaktionen von Zeitungen, Zeitschriften und Verlagen weiterzuverkaufen. Zu den Fähigkeiten, die einen guten Pressefotografen auszeichneten, gehörte – neben dem „guten Auge“ – vor allem die Fähigkeit, sehr schnell zu arbeiten. Maßgeblich für den Erfolg der Fotografen und Agenturen war nämlich die Garantie von Tagesaktualität durch schnelles Arbeiten und kurze Wege zwischen dem Ort des Geschehens und der Redaktion. Bereits 1911 erklärte Paul Knoll, Leiter der Illustrations-Zentrale des Berliner Scherl-Verlags, nach seinem Eindruck sei für die Berichterstattung über aktuelle Vorgänge stets „das Material jenes Photographen durch die Redaktion erworben worden, der mit seinen Einsendungen zuerst zur Stelle war“.[9] Sowohl von den Studiofotografen als auch von den Kunstfotografen unterschied sich der Pressefotograf also durch sein Zeitmanagement, das schnelles Reagieren auf unerwartete Ereignisse erzwang; darüber hinaus verfügten Pressefotografen in den allermeisten Fällen nicht über eine Ausbildung, sondern begannen als Amateure und Autodidakten.[10] Gleichzeitig aber zeigte sich, dass erfolgreiche Pressefotografen oft außergewöhnlich reisefreudige Menschen waren, was ihnen die Tätigkeit an verschiedenen, oft weit voneinander entfernten Orten erleichterte. Letzteres sollte sich vor allem für diejenigen Fotografen als großer Vorteil erweisen, die Deutschland in den dreißiger Jahren verlassen mussten. Die nationalsozialistische Gleichschaltung nämlich bereitete dem Boom der illustrierten Presse ein jähes Ende.[11] Die Tätigkeit des Fotojournalisten erforderte nun eine Mitgliedschaft im Reichsverband der Deutschen Presse (RDP), die den Juden verweigert wurde. Zusammen mit einigen wenigen nichtjüdischen Deutschen, die das neue Regime ablehnten, verließen sie das Land und bauten sich eine Existenz im westeuropäischen oder US-amerikanischen Exil auf.[12] Zentren des Bildjournalismus waren fortan London, Paris und New York sowie Tokio für den ostasiatischen Raum.

Berlin, Pressefotograf auf der Quadriga, Januar 1930

Originalbildunterschrift: „Die Jagd nach der Sensation, der Pressephotograph bei der Arbeit! Hoch zu Ross. Der Pressfotograf auf der Quadriga des Brandenburger Tors bei der Arbeit.“

Fotograf: unbekannt, Aktuelle-Bilder-Centrale, Georg Pahl (Bild 102), Quelle: Wikimedia Commons Bundesarchiv Bild 102-09031, Lizenz: CC

Themen der Fotografie

Zu einem der weltweit bekanntesten und einflussreichsten illustrierten Magazine entwickelte sich das in New York herausgegebene „Life Magazine“, das erstmals 1936 erschien und von dem der Verleger Henry R. Luce einmal behauptete, Adolf Hitler habe die Gründung des Blatts aktiv dadurch unterstützt, dass er so viele talentierte Fotojournalisten aus Europa vertrieben habe.[13] Ab 1939 entwickelte sich „Life“ – vom Verleger zunächst unbeabsichtigt – zum „Kriegsmagazin“, obwohl die Redaktion keinen einzigen Fotografen in den Spanischen Bürgerkrieg geschickt hatte: „The onset of World War II finally brought America out of the Depression; it also marked the ascension of Life. As Henry Luce once commented, ,Though we did not plan Life as a war magazine, it turned out that way.’”[14] Neben dem Krieg, der bereits in den frühen Tagen des Fotojournalismus einen Schwerpunkt der Berichterstattung gebildet hatte,[15] widmeten sich Pressefotografen – in Abstimmung mit Redaktionen und Agenturen – vor allem folgenden Themen: Unfälle im Transportwesen (Eisenbahn-, Schiffs- und Flugunglücke), Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen usw.), Unfälle im Arbeitsbetrieb (Grubenunglücke, Explosionen), politische Ereignisse wie Konferenzen, Demonstrationen oder Streiks, gesellschaftliche Ereignisse (Hochzeiten, Bälle), Ereignisse in Kunst und Kultur sowie sportliche Wettkämpfe.[16] Gleichermaßen hat sich die Sozialreportage als klassisches Feld der Pressefotografie etabliert, wozu in den USA der 1930er-Jahre vor allem die Aktivitäten der Farm Security Administration beitrugen, in deren Auftrag zwischen 1937 und 1944 die Lebens- und Arbeitsbedingungen US-amerikanischer Landarbeiter dokumentiert wurden.[17]

„Migrant Mother“, Fotografin: Dorothea Lange, Kalifornien, USA 1936

Das Bild zeigt Florence Owens Thompson, 32 Jahre alt, mit drei ihrer Kinder 1936 in Kalifornien. Die berühmt gewordene Fotografie ist unter dem Titel „Migrant Mother“ in die Fotogeschichte eingegangen. Die Library of Congress untertitelt das Bild so: „Destitute pea pickers in California. Mother of seven children. Age thirty-two. Nipomo, California.“ Das Foto entstand im Auftrag der Farm Security Administration (FSA).

Zur Geschichte des Fotos siehe den Aufsatz von Thomas Hertfelder: Unterwegs im Universum der Deutungen: Dorothea Langes Fotozyklus „Migrant Mother“, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 4 (2007), H. 1+2

Quelle: United States Government. Dorothea Lange’s „Migrant Mother“: Photographs in the Farm Security Administration Collection: An Overview. Prints and Photographs Reading Room. Library of Congress, United States Goverment, Wikimedia Commons, Lizenz: Public Domain

Fotografien in Tageszeitungen

Während sich die Forschungsliteratur vornehmlich dem Magazinjournalismus widmet, soll hier allerdings auch darauf verwiesen werden, dass der Einsatz von Fotografien in Tageszeitungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts stetig an Bedeutung gewann – nicht zuletzt deshalb, weil viele der zwischen 1920 und 1970 führenden Magazine in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entweder eingestellt wurden („Picture Post“: 1957, „Life“: 1972) oder in der Konkurrenz zum Fernsehen bzw. später zum Internet deutlich an Einfluss und vor allem an Deutungshoheit verloren. Tageszeitungen hingegen drucken nach wie vor zahlreiche Fotos, seit den 1990er-Jahren sogar überwiegend in Farbe.[18] Darüber hinaus sollte nicht unerwähnt bleiben, dass viele Pressefotografen auch das Medium des Bildbands nutzten, um ihre Bildreportagen gebündelt einem Publikum vorzustellen, das sich für soziale und politische Themen interessierte, gleichermaßen aber auch für das Medium der Fotografie.[19] Etwa um die Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich zudem die Ausstellung in Museen und Galerien zu einer Möglichkeit, Fotografien der Öffentlichkeit zu präsentieren (und zu verkaufen). Zu den ersten Museen, die Fotografien ankauften, gehörte das Museum of Modern Art in New York; ein Meilenstein war die von Edward Steichen kuratierte Wanderausstellung „The Family of Man“.[20]

Politische Rahmenbedingungen

Betrachtet man das Feld des Fotojournalismus im 20. Jahrhundert in globaler Perspektive (und unter Berücksichtigung des Kalten Kriegs als desjenigen Konflikts, der weltweit an keiner Gesellschaft spurlos vorbeiging), wird deutlich, dass Pressefotografen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen arbeiteten und deshalb sehr verschiedenen Zeigbarkeitsregeln unterworfen waren – je nachdem, ob sie in demokratischen, faschistischen, kolonialen oder totalitären Gesellschaften arbeiteten (bzw. häufig zwischen verschiedenen Gesellschaften wechselten). Neuere Forschungen zeigen allerdings, dass Fotojournalisten oft einen im Vergleich zu schreibenden Journalisten größeren Handlungsspielraum hatten, der sich unmittelbar aus den Eigenschaften des Mediums Fotografie ergab. Neben linientreuen Fotografen, die ihre Arbeit in den Dienst von Diktaturen stellten, gab es deshalb auch in Diktaturen oft solche Fotografen, die sich diese Uneindeutigkeit des Mediums zunutze machen konnten.[21] Eine dichotomische Trennung zwischen staatstragender Fotografie in Diktaturen und kritischer Fotografie in Demokratien, wie sie für andere Felder des Journalismus gerade im Kalten Krieg oft diagnostiziert worden ist, lässt sich also schon deshalb nicht aufrechterhalten, weil es zum einen oppositionelle Fotografie in Diktaturen, zum anderen auch in Demokratien Pressefotografen im Staatsdienst gab.[22]

Ausstellung des NS-Reichsausschusses der Bildberichterstatter, Berlin März 1940, Fotograf: Eisenhart

Original-Bildunterschrift ADN: „Bildberichterstatter stellen aus. Der faschistische Reichsausschuss der Bildberichterstatter im Reichsverband der Deutschen Presse veranstaltete Mitte März 1940 im Rahmen eines Kulturabends eine Ausstellung von Spitzenleistungen seiner Mitglieder unter besonderer Brücksichtigung der Arbeit der Angehörigen der Propaganda-Kompanie der faschistischen deutschen Wehrmacht.- Blick in die Ausstellung. (Mitte in Wehrmachtsuniform) der Leiter des Referats Bildpresse im faschistischen Propagandaminsteriums, Heiner Kurzbein.“

Quelle: Wikimedia Comons Bundesarchiv Bild 183-LO2529, Lizenz: CC

Marktentwicklung

Bedingt durch eine Konzentration auf dem Zeitungs- bzw. Zeitschriftenmarkt, bedingt auch durch die Einführung der digitalen Fotografie bzw. die Digitalisierung älterer analoger Fotografien durch große Bildarchive und -agenturen lässt sich auf dem längst global gewordenen Bildmarkt seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine starke Konzentrationsbewegung ausmachen. Die Folge ist, dass einige wenige Agenturen (allen voran die Marktführer Corbis, Getty Images, AP und AFP) einen großen Teil des Fotobestands verwalten und damit sowohl die thematische Ausrichtung des Fotojournalismus als auch die Preise der Bilder bestimmen. Nur noch wenige Zeitungen und Magazine beschäftigen Hausfotografen in Festanstellung. Auch die Fotografenkooperative Magnum hat sich zu einer recht elitären Vereinigung entwickelt, die weniger Breitenwirkung entfaltet und stattdessen die qualitative Spitze des Fotojournalismus besetzt. Im Bereich der Pressefotografie sind deshalb ähnliche Veränderungen zu beobachten wie in anderen Bereichen einer globalisierten Wirtschaft, nämlich eine Tendenz zur Monopolisierung des Marktes durch einige wenige Anbieter bei gleichzeitiger Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die einzelnen Fotografen. Parallel hat sich im Bereich der Pressefotografie ein spezifisches Wettbewerbssystem herausgebildet. Zu den bekanntesten Auszeichnungen auf diesem Gebiet zählen der US-amerikanische Pulitzer-Preis (Kategorien: Breaking News Photography und Feature Photography) sowie der von einer internationalen Kommission vergebene World Press Photo Award. Über die Vergabe von Preisen steuern sie Aufmerksamkeit, befördern Karrieren und setzen ästhetische Maßstäbe. Darüber hinaus verstehen sie sich auch als politisch-moralische Instanz, die sich den Werten eines universalen Humanismus verschreibt und damit an das journalistische Ethos vieler in der ersten Jahrhunderthälfte tätiger Fotojournalisten anknüpft. Inwieweit sich die Tradierung dieser Werte mit denen eines auf Sensationsfotos fixierten Marktes vereinbaren lässt, sei dahingestellt. Abschließend sei darauf verwiesen, dass Pressefotografien einen großen Teil der kollektiven Bildgedächtnisse moderner Gesellschaften bestücken. Viele zu Ikonen gewordene bzw. gemachte Bilder des 20. Jahrhunderts wurden im Auftrag von Bildredaktionen und -agenturen produziert und hätten ohne deren steuernden Eingriff in den Bildmarkt nicht den Bekanntheitsgrad erlangen können, den sie heute haben. Dabei spielen ästhetische Faktoren ebenso eine Rolle wie politische, ethische und wirtschaftliche Überlegungen: Was kann man zeigen, was kann man moralisch vertreten, was lässt sich zu welchem Preis verkaufen? Diese Fragen bestimmen die Pressefotografie als Kommunikationssystem und als Teilsystem eines politischen Journalismus, der auch nach dem Ende der klassischen Magazinfotografie nicht an Bedeutung verloren hat.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/02/17/pressefotografie/