Große Themen gab es hier in diesem Jahr: Wannsee-Protokoll, November-Revolution… Zeit f...

Aktenstücke gut zitieren

Historiker, die im Archiv forschen, sind sich oft unsicher, wie sie Aktenschriftstücke zitiert werden sollen. Jedenfalls wurde ich mehrfach darauf angesprochen, seit ich dieses Blog betreibe. Hier also Faustregeln eines Historiker-Archivars zum guten Zitieren:

- Nenne den Typ des Schriftstücks!

- Gib Entstehungsstufe und Überlieferungsform an, wenn sie von der Norm abweichen.

- Übergehe kanzleitechnisches Beiwerk.

Was ist darunter zu verstehen?

Das Problem

Ich schreibe bewusst "gut" statt "richtig zitieren", denn den einzig wahren Weg gibt es meiner Auffassung nach nicht. Was anzugeben ist und was nicht, sollte sich nach den Eigenheiten des zitierten Schriftstücks und dem Argumentationszusammenhang in der zitierenden Arbeit richten. Eine Zitation würde ich als gut bezeichnen, wenn ihr Informationsgehalt in diesen beiden Bezügen angemessen ist.

Normalerweise wird zu Zitaten aus Archivalien nur die Fundstelle angegeben, also eine mehr oder weniger komplizierte Sigle, die es erlaubt, den zitierten Text im Archiv exakt wiederzufinden. Dazu braucht es neben der meist dreiteiligen Archivaliensignatur (Archiv, Bestand, Bestellnummer) die Blattzahl (fol. oder Bl.). Manche Zeitschriften untersagen in ihren Manuskriptrichtlinien sogar weitergehende Beschreibungen als zur Wiederauffindung unnötig. Kostet im Druck eben Platz.

Das ist etwa so, als würde man eine Online-Veröffentlichung nur mit ihrem URN zitieren.

Und man kommt schon in Schwierigkeiten, wenn die Archivalien-Einheit, aus der zitiert wird, nicht foliiert ist. Das Schriftstück dann durch das Datum näher zu bezeichnen, wie ich das in meinem Erstling auch getan habe (Berwinkel 1999 - um mit schlechtem Beispiel voranzugehen), hilft nur bei weniger dichten Serien, bei denen dies ein eindeutiges Merkmal ist, und setzt für die nicht triviale Datierung unübersichtlicher Entwürfe selbst aktenkundliche Expertise voraus. Weit kommt man damit also nicht.

Der Schriftstücktyp

Es liegt nahe und ist verbreitet, Verfasser und Adressat plus Datum zu nennen: X an Y, 1. 1. 1900 (oder 1900 Januar 1 oder wie auch immer). Aber was tun, wenn es sich nicht um Korrespondenz mit Y handelt, sondern um Aufzeichnungen für die eigenen Akten des X? In diesem Fall führt schon rein sprachlich kein Weg daran vorbei, das Schriftstück näher zu charakterisieren.

Aus dieser praktischen Not sollte man eine methodische Tugend machen. Durch die Suche nach der treffenden Bezeichnung für ein Schriftstück vergewissert man sich des richtigen Verständnisses von dessen Form und Funktion, die als Kontext der Textinformation für die Quellenkritik entscheidend sind, und gibt seinen Lesern ein Hilfsmittel zur Falsifizierung der eigenen Schlüsse an die Hand. Gutes Zitieren zwingt zur Stellungnahme.

Bei der Benennung des Typs geht es um die Identifizierung des Zwecks einer verschriftlichten Information (Mitteilungen an Entfernte, Stütze des eigenen Gedächtnisses usw. - siehe Papritz 1959) und, bei Korrespondenzen, der aktenkundlich so genannten Schreibrichtung. Die Schreibrichtung ist ein elementares quellenkritisches Merkmal. Aktenstücke in öffentlichen Archiven stammen zumeist aus hierarchischen Institutionen, die das Verhältnis der korrespondierenden Personen bestimmten. Es wird von unten nach oben berichtet, von oben nach unten verfügt oder auf gleicher Ebene mitgeteilt.

X schreibt an Y mit einem bestimmten Inhalt - gut. Aber berichtet er seinem Vorgesetzten Y oder weist er seinen Untergebenen Y an? Die Bedeutung dieses Kontexts für die Interpretation des Texts liegt auf der Hand. Also zitiert man besser:

X an Y, Bericht, 1. 1. 1900, oder:

Behördenreskript der Kriegs- und Domänenkammer X an den Bergbaubeflissenen Y, 31. 12. 1770.

Entsprechend bei immobilem Memorienschreibwerk, wie man es aktenkundlich nennt:

X, Aktenvermerk, 30. 9. 1965, oder:

Abrechnung des Amtmanns X, 12. 12. 1701.

Ich bevorzuge die Stichwortform ohne Genitive. Man muss die Umständlichkeit der Quellensprache nicht emulieren.

Zweck und Form haben im Laufe der Jahrhunderte sehr unterschiedliche Typen von Schriftstücken hervorgebracht. Die Aktenkunde hat die zeitgenössischen Bezeichnungen vereinheitlicht und systematisiert. Im Ergebnis liegt ein sehr fein differenziertes Instrumentarium vor, das für die "klassische" Zeit bis 1918 bei Kloosterhuis (1999) mustergültig und handhabbar zusammengestellt ist. Dieser Begriffsapparat kann beim Erstkontakt abschreckend wirken. Am Gebrauch der aktenkundlichen Verabredungsbegriffe führt aber kein Weg vorbei, weil nur über diese eine wissenschaftliche Verständigung möglich ist. Man sollte sich nicht, wie es oft geschieht, eine private Terminologie aus zeitgenössischen Selbstbezeichnungen der Stücke und heutiger Umgangssprache stricken.

Die Bestimmung des Schriftstücktyps (Klassifizierung im Sinne der Systematischen Aktenkunde) betrachte ich als unverzichtbar, um ein Schriftstück als physischen Informationsträger angemessen zu zitieren.

Entstehungsstufe und Überlieferungsform

Bei Entstehungsstufe und Überlieferungsform halte ich es aber für ausreichend, Abweichungen von der Norm anzugeben. Dazu muss man diese beiden Kriterien aber zunächst vom Schriftstücktyp unterscheiden. Zur Illustration des Problems hier einige Beispiele aus der inhaltlich vorzüglichen Arbeit von Simone Derix (2009), die ich zufällig in den Händen hatte:

"Abschrift BM Lehr an StS BKAmt" (40 Anm. 63) - eine Abschrift wovon? Doch wohl von einem Mitteilungsschreiben unter praktisch gleich Gestellten (Bundesminister - Amtschef des Bundeskanzlers).

"Paper prepared in the Department oft State, Washington" (259 Anm. 240) - das ist ein Zitat aus dem Inhalt (Überschrift?), aber keine Charakterisierung.

"Funkübermittlung, BKA" (293 Anm. 49) - Was wird übermittelt, ein Bericht? Und in welcher Form liegt das Stück in den Akten vor? Schließlich musste die drahtlose Übermittlung verschriftlicht werden.

Korrespondenz liegt in Behördenakten in der Regel in zwei Entstehungsstufen vor:

- Eigene ausgehende Schreiben im Entwurf, der von allen zuständigen Instanzen genehmigt wurde und infolge dessen eine Reihe von Vermerken zum Urtext trägt.

- Fremde eingehende Schreiben als Ausfertigung, wie sie in der Kanzlei des Absenders als Reinschrift von dessen Entwurf hergestellt wurde.

Wenn nun in den Akten einer Behörde ein Bericht an das Ministerium als Entwurf vorliegt und dessen darauf folgender Erlass als Ausfertigung, dann ist das normal und muss beim Zitieren nicht beachtet werden.

Hoch relevant sind dagegen die Abweichungen von der Norm: Warum ist die Ausfertigung des eigenen Berichts bei den Akten? Ist er niemals abgegangen, wurde er im letzten Moment kassiert? Warum zeigt der Entwurf keine Spuren des Genehmigungsverfahrens? Im Zitat kann dies so ausgedrückt werden:

X an Y, Bericht, nicht genehmigter Entwurf, 15. 5. 1925.

Kabinettsordre Herzog Xs an den Amtmann zu Y in nicht vollzogener Ausfertigung, 1781 März 18.

Die Überlieferungsform ist etwas anderes. Ihre Kategorien sind Original - Abschrift/Kopie - Durchschlag usw. Hier findet man sich am ehesten instinktiv zurecht, dennoch drohen schwere Fehler: Ausfertigung und Original sind nicht identisch; auch von einem Entwurf gibt es ein Original (und beliebig viele Doppelstücke als Durchschläge oder Kopien). Auch "Abschrift" sagt nichts über den Typ des Schriftstücks aus.

Gleichwohl ist die Angabe der Überlieferungsform essentiell, sofern es sich nicht um das Original handelt. Es ist leicht einzusehen, dass es einen Unterschied macht, ob z. B. ein Schreiben des späten Mittelalters vom Original (der Ausfertigung oder des Entwurfs) oder von der Abschrift in einem Briefbuch zitiert wird.

Es geht um den Nachweis, die Quelle in ihrer maßgeblichen Form benutzt zu haben. Daran erweist sich auch das handwerkliche Können bei der Archivrecherche: Es war z. B. normal, einen Bericht der vorgesetzten Behörde mit einer bestimmten Zahl von Durchschlägen (der Ausfertigung) einzureichen, die an die zuständigen Stellen im Hause verteilt wurden. Das Original blieb dabei das Arbeitsexemplar, auf dem die Entscheidungsfindung (wie soll auf den Bericht reagiert werden?) durch Vermerke dokumentiert ist. Auf diese Bearbeitungsspuren richtet sich das historische Interesse manchmal mehr als auf den Urtext. Wer zufällig auf einen Durchschlag stößt und es dabei bewenden lässt, zitiert nicht die maßgebliche Überlieferung und begeht damit einen schweren methodischen Fehler.

Wenn nun das Arbeitsexemplar verloren oder nach Ausschöpfung aller Mittel nicht aufzufinden ist, muss ausgewiesen werden, dass ausnahmsweise nach einer sekundären Überlieferungsform zitiert wird:

X an Y, Bericht, Durchschlag, 23. 5. 1949.

Kopie der Ausfertigung des Erlasses des Ministerialrats X an das Finanzamt Y-Innenstadt, 3. 6. 1980.

Konzentration auf das Wesentliche

In der Archivarbeit führt Unsicherheit zum Drang nach Vollständigkeit: Ein normales Behördenschriftstück enthält eine große Menge von Bearbeitungsspuren, vom Eingangsstempel bis zum Grünstift des Chefs. Aus Furcht, etwas wichtiges zu unterschlagen, bringen viele Wissenschaftler eine methodisch unreflektierte Auswahl aus den formalen Merkmalen des Schriftstücks, die das Wesentliche eher verschleiert.

Hier ein Beispiel aus einem ausgezeichneten Aufsatz, dem wegen seiner tagespolitischen Aktualität breite Rezeption zu wünschen ist (Spohr 2010: 30 Anm. 89):

"Drahterlass, Telko Nr. 1374 an BM Delegation, D2, Dr Kastrup; Betr: Gespräch mit AM Schewardnadze (10.2.1990 im Kreml)—Fortsetzung zu Plurez 1373, 11 February 1990"

Hier sind überflüssig:

- der Betreff,

- der Bezug zum Vorgänger-Erlass,

- die fernmeldetechnische Kontrollnummer.

Nicht optimal ist die unverarbeitete Angabe des Adressaten in Form eines Zitat (und das auf Deutsch, mit nicht aufgelösten Abkürzungen, in einem englischen Text).

Als Zitation reicht: Auswärtiges Amt an Kastrup, Drahterlass, 11. 2. 1990.

Rein kanzlei- und registraturtechnische Vermerke, bei modernen Schriftstücken auch Angaben zum Beglaubigungsmittel und dergleichen haben nur in Ausnahmefällen eine Bedeutung. Diese Fälle sind wichtig, aber aktenkundliche Forensik lässt sich in einer Zitation aber nicht mehr unterbringen, sondern verlangt Erläuterungen im Text.

Dass sie in der Zitation übergangen werden können, bedeutet keineswegs, dass diese technischen Spuren als Bestimmungsfaktoren ignoriert werden können! Schließlich ergeben sich der Schriftstücktyp, die Entstehungsstufe und die Überlieferungsform aus ihren Kombinationen. Aber wenn das Haus gebaut ist, soll das Gerüst verschwinden.

Über Kommentare zu zitiertechnischen Spezialproblemen würde ich mich freuen.

Literatur

Berwinkel, Holger 1999. Münzpolizei in geteilter Landesherrschaft. Beobachtungen aus der Ganerbschaft Treffurt 1601-1622. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 49. S. 67-86.

Derix, Simone 2009. Bebilderte Politik. Staatsbesuche in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 184. Göttingen.

Kloosterhuis, Jürgen 1999. Amtliche Aktenkunde der Neuzeit. Ein hilfswissenschaftliches Kompendium. Archiv für Diplomatik 45. S.465–563. (Preprint online)

Papritz, Johannes 1959. Die Motive der Entstehung archivischen Schriftgutes. In: Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles Braibant. Brüssel. S. 337–448.

Spohr, Kristina 2012. Precluded or Precedent-Setting?: The "NATO Enlargement Question" in the Triangular Bonn-Washington-Moscow Diplomacy of 1990-1991. In: Journal of Cold War Studies 14. S. 4-54.

Emser Depesche: Bismarcks Redaktion

Die provokative Verkürzung des Originaltexts durch Bismarck macht den besonderen Charakter der Emser Depesche als Geschichtsquelle aus. Den entscheidenden Bearbeitungsschritt haben wir in der Form dünner Bleistiftmarkierungen auf der Berliner Entzifferung von Abekens Drahtbericht identifiziert. Damit sind wir aber noch nicht am Ende.

Die Frage nach der Verantwortlichkeit ist eine Triebfeder der Aktenkunde. Dass die politische Verantwortung für das Manöver, eine redigierte Version zu veröffentlichen, letztlich bei Bismarck lag, ist unbestreitbar. Aber natürlich hatte der Fürst für die Einzelheiten seine Leute. Wer hat aus den Bleistiftmarkierungen den neuen Text destilliert, also die Angabe des Fürsten zum Entwurf extendiert?

Der redigierte Text wurde mit drei Schreiben verbreitet, die als 1., 2. und 3. Expedition bezeichnet wurden:

- Expedition um 23.15 Uhr an die preußischen Gesandten an anderen deutschen Hofen, sowohl innerhalb des Norddeutschen Bundes als auch in den süddeutschen Staaten,

- Expedition, ebenfalls um 23.15 Uhr, an die Regierungen norddeutscher Bundesstaaten, bei denen Preußen keine Gesandtschaften unterhielt,

- Expedition um 2.30 Uhr, also bereits am 14. Juli, an die preußischen bzw. norddeutschen Botschafter und Gesandten bei den Regierungen der europäischen Mächte.

Der Empfängerkreis ist jeweils als durchnummerierte Büroverfügung oben rechts auf den Rand der halbbrüchigen Konzeptbeschriftung gesetzt.

Systematisch betrachtet, sind die 1. und 3. Expedition Runderlasse der Zentrale des Auswärtigen Amts des Norddeutschen Bundes (des Preußischen Ministeriums des Auswärtigen) an nachgeordnete Auslandsvertretungen. Dagegen verkörpert die 2. Expedition Mitteilungsschreiben an (nominell) gleichgestellte Regierungen. Man kann das unmittelbar an dem Zusatz “Theilen Sie dies dort (unverzüglich) mit” am Ende von 1 und 3 ablesen.

Diese Unterscheidung ist keine Haarspalterei, sondern zeigt an, mit welchem Fortgang zu rechnen ist: Bei 1 und 3 wird die Nachricht im Rahmen einer mündlichen Demarche des preußischen Vertreters bei der jeweiligen Regierung überbracht, über deren Ausführung in den Akten mit einem Bericht zu rechnen ist, der dann Aufschluss über eventuelle Zusatzinformationen aus dem Gespräch geben mag. Bei 2 ist das nicht so, da die fremde Regierung der unmittelbare Empfänger ist. Solche Sachzusammenhänge sind aktenbildende Faktoren und quellenkritisch relevant.

Ernst Engelberg schreibt in seiner meisterhaften Bismarck-Biografie (1985: 724) ganz selbstverständlich: “Wieder zog er seinen Vertrauten Lothar Bucher heran; von seiner Hand liegt auch das Konzept der Bismarckschen Neu-Redaktion der Abekenschen Emser Depesche vor.” In der Tat war Lothar Bucher einer der engsten Mitarbeiter Bismarcks. Es war Bucher, der die Tage zuvor mit Bismarck in Varzin verbracht und dort den Schriftverkehr in der Spanischen Thronfolgekrise erledigt hatte (Nanz 2010: 183). Nun war Bismarck aber wieder in Berlin und hatte den ganzen Beamtenstab des Auswärtigen Amts zur Verfügung.

Walder (1972: 16-19) löst die Paraphe, die alle drei Expeditionen tragen, mit “Bu[=Otto von Bülow]” auf (vgl. die Abb. der 1. Expedition, ganz unten rechts). Beide, Bucher und v. Bülow, waren Vortragende Räte in der Politischen Abteilung und kommen damit als ausführende Hand des Kanzlers infrage.

Das “N. S. E.” vor der Paraphe bedeutet “Namens seiner Exzellenz” und entspricht einem heutigen “im Auftrag”. Die Exzellenz war natürlich Bismarck.

Heiteres Paraphenraten ist aktenkundlicher Breitensport: Bei beiden Kandidaten ist der paläographische Grundbestand “Bu” für eine Paraphe denkbar. Die Vorentscheidung fällt durch den gerundeten Haken in Schreibrichtung vor dem “B” – das sieht nach einem flüchtigen “v” aus.

Gewissheit verschafft der Blick in zeitgenössische Paraphensammlungen. Sie liegen in den “Geschäftsgangsakten” vor, mit denen das Auswärtige Amt seine eigenen Geschäftsprozesse verwaltete. In einer Sammlung von 1877 finden wir beide Kandidaten untereinander (Aktenzeichen IV GG 11 Bd. 7 – freundlicher Hinweis meines Kollegen Dr. Gerhard Keiper).

Also hat Walder richtig gelesen, aber falsch transkribiert: Otto von Bülow hat die drei Expeditionen mit seinem “vBu” abgezeichnet und trägt damit die formale bürokratische Verantwortung. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Konzepte insgesamt von seiner Hand stammen, wie es Engelberg für Bucher insinuiert. Dies war eigentlich die Aufgabe der Sekretäre, in Stoß- und Krisenzeiten konnte der Geheimrat aber durchaus auch selbst zur Feder greifen. Offenkundig ist, dass die drei Expeditionen von drei verschiedenen Händen stammen. Ohne Anspruch auf letzte Gewissheit scheinen mir die 1. und 2. Expedition von der Hand von Sekretären zu stammen, während die Nr. 3 v. Bülow selbst niedergeschrieben haben könnte; der Duktus ist flüchtig, ähnelt aber gesicherten Autographen.

Sehen wir uns an, was geschäftstechnich passiert. Bei Rundschreiben besteht zwischen dem Konzept und den anzufertigenden Reinschriften eine 1:N-Beziehung. Für jeden der listenmäßig aufgeführten Adressaten wird eine Reinschrift erstellt. Durch Randverfügungen können für jeden Empfänger außerdem Änderungen am gemeinsamen Text vorgesehen werden. Das deutlichste Beispiel bietet dafür die 9. Reinschrift der 3. Expedition.

9) An Graf Bernstorff, London. (Londoner Chiffre:) Geben Sie Nachfolgendes via Falmouth an Canitz in Madrid telegraphisch weiter. (Madrider Chiffre:) Inseratur wie oben; zuzufügen in Ziffern: Bismarck.

Was passiert hier? Graf Bernstorff, der Botschafter in London, ist bereits der Adressat der 1. Reinschrift der 3. Expedition. Für die 9. Reinschrift wird der Sekretär angewiesen,

- anstelle “Namens seiner Exzellenz: von Bülow” explizit Bismarcks Namen zu setzen (um die Autorisierung der Mitteilung zu betonen),

- den Text dann in der Chiffre zu verschlüsseln, die für den Telegraphenverkehr mit der Gesandtschaft in Madrid vorgesehen war,

- die Weisung an London, diesen (dort nicht lesbaren!) Text auf einem bestimmten Weg nach Madrid weiterzuleiten, in der Chiffre der Botschaft in London zu verschlüsseln,

- und den ganzen Salat im Klartext an Graf Bernstorff zu adressieren.

Der Chiffrieraufwand für diese neuen Reinschrift erklärt, warum die 3. Expedition erst drei Stunden nach den beiden ersten, offen bzw. en clair versandten Expeditionen abging.

Der Sinn dieser Operation war es natürlich zu verhindern, dass das französische Cabinet noir, wie man das einmal nannte, das Telegramm für Madrid auf einem Leitweg durch Frankreich abfängt. Die französische Regierung sollte nicht zu früh im Bilde sein. Darauf kommen wir in der nächsten Folge zurück.

Das Rundschreiben mit Anpassungen für einzelne Empfänger ist ein sehr effektives Werkzeug. Aus 3 Schriftstücken, die den Sachverhalt heute in den Akten der Berliner Zentrale dokumentieren, wurden in der Nacht auf den 14. Juli 1870 22 Reinschriften für das Telegrafenamt (Aufgabetelegramme) und ebenso viele Ankunftstelegramme, die dem Empfänger ausgehändigt wurden. Von den 9 chiffrieren Telegrammen mussten dann die uns als Überlieferungsform bereits bekannten Entzifferungen angefertigt werden. Das sind bereits 56 Textzeugen.

In London wurde aus Nr. 9 der 3. Expedition ein neues telegraphisches Schreiben an die Kollegen in Madrid. Angenommen, des Ankunftstelegramm habe als Entwurf gedient, so wären noch die Londoner Reinschrift, das Madrider Ankunftstelegramm und die dortige Entzifferung hinzugekommen (theoretisch – ich habe es nicht nachgeprüft). Macht 59.

Und das ist nur der Niederschlag, der als Teil von Behördenakten die Chance hat, durch Archivierung zu einer historischen Quelle zu werten. Verloren ist das Zwischenmaterial der Telegrafenstationen: die Endlosstreifen mit den Punkt-Strich-Mustern der Morse-Apparate oder schon dem Typendruck von Hughes-Fernschreibern und die Eingangsbücher, in denen der Text der Ankunftstelegramme vor der Ausfertigung für den Empfänger “zwischengespeichert” wurde. Solches Zwischenmaterial fiel auf einem längeren Leitweg auch bei jeder Zwischenstation an!

Die Zahl der ursprünglich insgesamt erstellten Textzeugen dürfte in die Hunderte gehen.

Für die geschichtswissenschaftliche Quellenkritik reduziert sich dieses Korpus auf “die Emser Depesche”, die dann womöglich noch mit Abekens Konzept und der Berliner Entzifferung nach Art philologischer Textkritik kollationiert wird. Es steht außer Frage, dass die Komplexität der materiellen Überlieferung für historische Untersuchungen auf die relevanten Aspekte und ein handhabbares Maß reduziert werden muss. Am Ende sieht man sonst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man sollte sich aber des Ausmaßes der Abstraktion von der materiellen Überlieferung bewusst bleiben, um nicht vorschnell relevante Details über Bord zu werfen.

Im letzten Teil der Serie soll es um die Perspektiven gehen, die eine über das rein handwerkliche hinausgehende Aktenkunde für die Interpretation historischer Quellen bietet.

Literatur

Engelberg, Ernst 1985. Bismarck: Urpreuße und Reichsgründer. Berlin.

Nanz, Tobias 2010. Grenzverkehr. Eine Mediengeschichte der Diplomatie. Zürich/Berlin.

Emser Depesche: Die Berliner Entzifferung

In der letzten Folge haben wir untersucht, was Abeken in Ems auf’s Telegrafenamt bringen ließ. Nun geht es um das Produkt, das in Berlin Bismarck serviert wurde – was ganz wörtlich gemeint ist.

“Während der Unterhaltung wurde mir gemeldet, daß ein Zifferntelegramm, wenn ich mich recht erinnere von ungefähr 200 Gruppen, aus Ems, von dem Geheim-Rath Abeken unterzeichnet, in der Übersetzung begriffen sei”. (Bismarck, hg. v. Ritter/Stadelmann 1932: 308; auch bei Walder 1972: 172 und im Digitalisat der verbreiteten Ausgabe Kohls).

In Bismarcks Dienstwohnung im Auswärtigen Amt saßen er, Roon und Moltke nämlich beim Abendessen in äußerst trüber Stimmung zusammen, bis die Entzifferung, die schließlich herein gereicht wurde, die Wolken schlagartig lichtete. Die Episode gehört zu den berühmtesten in Bismarcks Memoiren.

Was wurde ihm da herein gereicht? Ein Telegramm doch wohl. Das ist unbestreitbar, hat aber kein analytisches Potential. Die einfache Frage “Was ist das?” gehört zu den schwierigsten der Aktenkunde. Man kann dieses Teilgebiet der “Systematischen Aktenkunde” auch übertreiben. Aber es sollte einleuchten, dass Benennungen vorzuziehen sind, die etwas aussagen. Das ist bei “Telegramm” nicht der Fall, denn im Grunde konnte jeder zu jedem Zweck ein Telegramm versenden.

Die Aktenkunde sortiert die Fülle der Stilformen, in denen Schriftstücke auftreten können, nach dem Verhältnis von Absender und Empfänger einerseits und der Funktion des Geschriebenen andererseits (Beck 2000: 68). Im Normalfall des Schriftverkehrs bürokratischer Apparate gibt es zwischen beiden Perspektiven keinen Widerspruch; um die Ausnahmen wurden aktenkundliche Glaubenskriege geführt, die uns hier nicht interessieren).

Hier liegt uns ein Bericht vor, verfasst von einem Beamten für seinen Vorgesetzten, um ihm einen Sachverhalt – nun ja: zu berichten (das Kriterium “Funktion” kann schrecklich banal sein). Der Telegraph ist dafür nur der Übermittlungsweg. Wäre es nicht auf Geschwindigkeit angekommen, hätte Abeken seinen Bericht auch per Kurier (“reitenden Feldjäger”) absetzen können. Man kann von einem Bericht in Form eines Telegramms sprechen (Kloosterhuis 1999: 540). Das mag umständlich anmuten, sagt aber bereits einiges über das Schriftstück aus.

Oder man entlehnt den jüngeren, prägnanten Ausdruck “Drahtbericht” (Beuth 2005: 122 f.). Wohlgemerkt ist das ein Anachronismus: Die Beamten des Auswärtigen Amts sprachen schlicht von Telegrammen (Meyer 1920: 17). Aber zeitgenössische Selbstbezeichnungen von Schriftstücken taugen selten als trennscharfe Forschungsbegriffe (Beck 2000: 69).

Mit den Besonderheiten der telegrafischen Übermittlung befassen wir uns in der nächsten Folge. Jetzt geht es um die charakteristischen Merkmale der vorliegenden Überlieferungsform, der Entzifferung, die das Gegenstück zu Abekens Konzept darstellt.

Normalerweise ist das Gegenstück zum Konzept die Ausfertigung, die man “behändigt” nennt, wenn der Empfänger darauf Vermerke angebracht hat. Bei chiffrierten Telegrammen war die Ausfertigung im herkömmlichen Sinne, also das, was beim Telegrafenamt erstellt wurde, aber ein Zahlensalat, der vom Empfänger durch Dechiffrierung erst in einen lesbaren Text verwandelt werden musste: die Entzifferung – ein Begriff der von der aktenkundlichen Literatur, von Meyer (1920) natürlich abgesehen, noch nicht aufgenommen wurde.

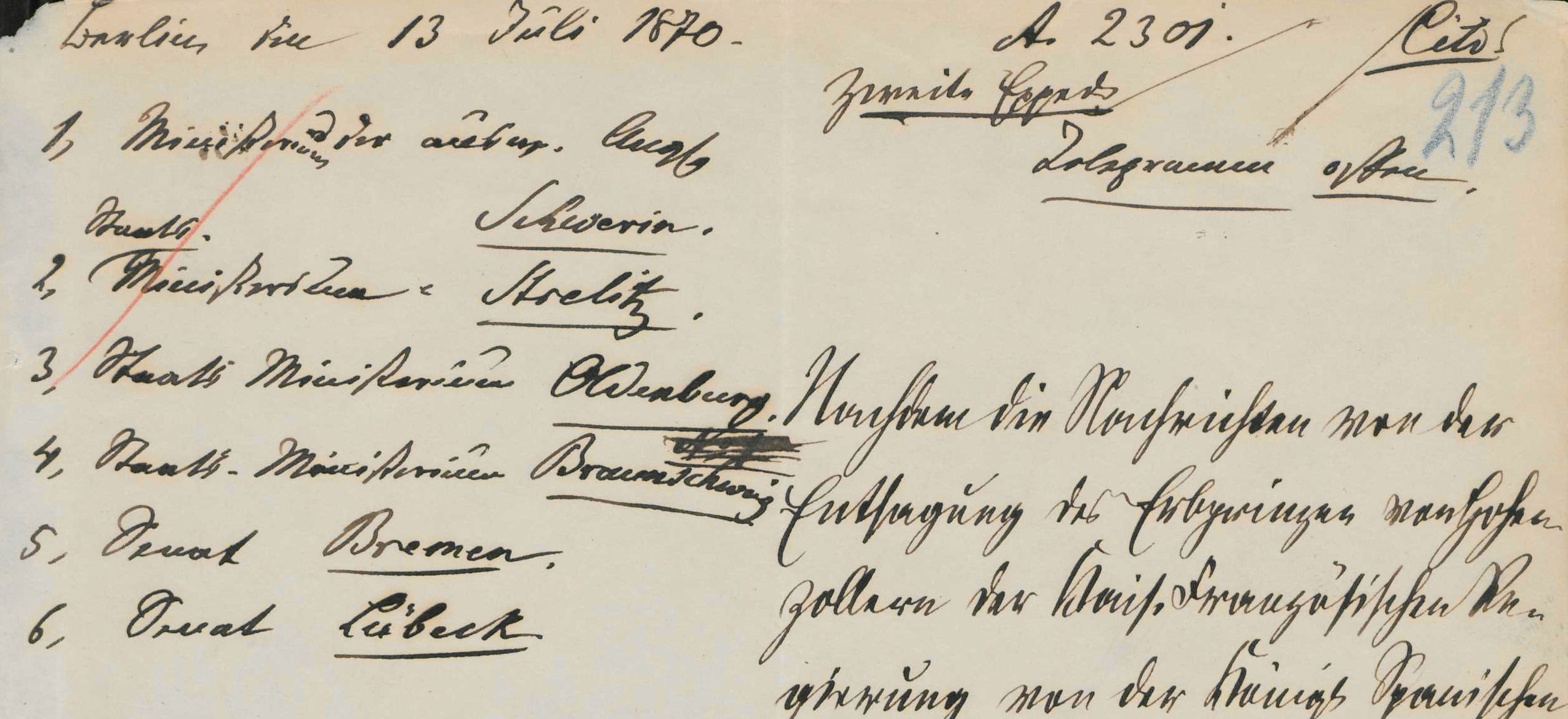

Wir sehen auf der Vorderseite des ersten Blattes (fol. 209r - also vor dem Konzept eingeheftet) einen Vordruck, wieder mit halbbrüchigem Grundlayout, um Platz zur Bearbeitung zu bieten, beschrieben diesmal aber in gestochener Kanzleischrift. Die vorgegebenen Elemente wurde ebenfalls mit der Hand geschrieben und dann vervielfältigt. Dazu gehören die Überschriften “Telegramm” und “Entzifferung” sowie im Protokoll “den”, “ten”, “1870″, “Uhr”, “Min.”, “Vorm[mittags]“/”Nachm[ittags]” und “Ankunft”, schließlich am linken Rand “N[umer]o”. Der Bedarf für solche Rationalisierungen weist auf die Zahl der täglich eingehenden Telegramme und die Bedeutung des Drahtberichts für den Auswärtigen Dienst an.

Unsere aktenkundliche Aufgabe ist es wieder, die Textschichten auf dem Papier heraus zu präparieren, und zwar in ihrer chronologischen Reihenfolge:

Abekens Berichtstext mit der Verfügung “Sofort” und der Berichtsnummer “27“ macht den Anfang. Er ist kombiniert mit Protokollangaben, die nicht vom Verfasser stammen. Während dieser in einem Brief das Datum selbst einsetzt, ergab sich der Datumsblock ab “Ems, den” aus den Angaben der Telegrafenämter.

Der chiffrierte Text und die offen übermittelten Protokolldaten waren die Arbeitsgrundlage des Chiffrierbüros, das die Entzifferung auf dem vorliegenden Formblatt erstellte (Meyer 1920: 89). Das “Original” wurde als verbrauchtes Zwischenmaterial vernichtet.

Nach den Regeln des Geschäftsgangs folgen als nächstes der Eingangsvermerk “pr[aesentatum] 13. Juli 1870″ und die Journalnummer “A 2301″ (links oben), mit der das Stück im Geschäftstagebuch des Zentralbüros, der Posteingangsstelle der Politischen Abteilung, verzeichnet wurde. Nach der inhaltlichen Bearbeitung wären dann die Vermerke zu den als Reaktion abgesandten Telegrammen aufgesetzt worden, die rechts oben zu finden sind. Schließlich hätte das Zentralbüro, das auch als Registratur fungierte, das Stück zu den Akten “B o 32″ (links unten, vgl. 1. Folge) gegeben.

Nur: “Presentatum” bezeichnet nichts anderes als den Zeitpunkt “der offiziellen Entgegennahme und Eintragung des Schriftstücks durch das Bureau”, also der “amtlichen Einreihgung in den Geschäftsgang des Amts” (Meyer 1920: 92 f.). In eiligen politischen Angelegenheiten konnte ein eingegangener Bericht direkt dem zuständigen Beamten vorgelegt werden, der die nötige Entscheidung traf und alles weitere veranlasste. Die bürokratische Verdauung konnte warten.

Genauso verhält es sich hier – was wir mangels datierter Bearbeitungsspuren aus den Akten aber nicht ersehen können, sondern nur in Kombination mit Bismarcks Selbstzeugnis erfahren. Die Entscheidung fiel am Essenstisch, bevor das Stück den Geheimen Hofräten des Zentralbüros überhaupt in die Hände kam. Aktenkundlich zu arbeiten bedeutet bei aller Akribie das genaue Gegenteil von Aktengläubigkeit, die unter Historikern leider verbreitet ist.

Natürlich hat Bismarck in dieser Situation nicht, wie es gut bürokratisch gewesen wäre, seine Entscheidung als Entwurfsanweisung (“Angabe”) für die nachgeordneten Beamten ordentlich am Rand notiert und mit Paraphe und Datum abgeschlossen. Je weiter man in der Hierarchie nach oben geht und je politischer der Zusammenhang ist, desto seltener werden solche ausführlichen Bearbeitungsspuren. Hier finden wir in der linken Spalte nur kleine, mit Bleistift gezeichnete Pfeile, die diejenigen Textteile markieren, die weiter verwertet werden sollten – mehr nicht.

Wir müssen sogar offen lassen, ob sie von Bismarck oder seinem Mitarbeiter stammen, und wer dieser Mitarbeiter eigentlich war. Das wird Gegenstand der nächsten Folge sein.

Dann wird es um die Schriftstücke gehen, die als eigentliche “Emser Depesche” historisch berühmt geworden sind und auf die wir durch den Kanzleivermerk oben rechts bereits hingewiesen wurden.

Literatur

Beuth, Heinrich W. 2005. Regiert Wird Schriftlich: Bericht, Weisung Und Vorlage. In: Brandt, Enrico/Buck, Christian F. 2005. Auswärtiges Amt. Diplomatie als Beruf. 4. Aufl. Wiesbaden. S. 119–28.

Beck, Lorenz Friedrich 2000. Leistung und Methoden der Aktenkunde bei der Interpretation formalisierter Merkmale von historische Verwaltungsschriftgut. In: Brübach, Nils 2000. Der Zugang zu Verwaltungsinformationen – Transparenz als archivische Dienstleistung. Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 33. Marburg. (online)

Bismarck, Otto von. Erinnerung und Gedanke. Ritter, Gerhard und Stadelmann, Rudolf Hg. 1932. Gesammelte Werke 15. Berlin.(*)

Meyer, Hermann 1920. Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. Tübingen. (online)

Walder, Ernst Hg. 1972. Die Emser Depesche. Quellen zur neueren Geschichte 27-29. 2. Auflage. Bern.

(*) Die maßgebliche Edition in der Neuen Friedrichsruher Ausgabe habe ich urlaubsbedingt nicht zur Hand.

Emser Depesche: Abekens Konzept

Wir haben “unsere” Unterlagen im Zusammenhang der archivalischen Überlieferung verortet und können nun das erste Schriftstück untersuchen. Wir konzentrieren uns dabei auf die “genetische” Aktenkunde und untersuchen die Entstehungsstufe des Stücks.

Wir lassen die “Außenanalytik” des Blattes beiseite (Folioformat, doppelseitig beschrieben, der Länge nach geknickt) und verschieben die Bestimmung des Schriftstücktyps und die Untersuchung inneren Aufbaus auf die nächsten Folgen.

Was wir sehen, schüchtert uns vielleicht ein wenig ein, wenn wir zum ersten Mal im Archiv arbeiten. “Für das Auge ist ein Konzept [...] nicht immer ein erfreulicher Anblick” (Meyer 1920: 42). Dabei liegt uns hier ein sehr übersichtliches Exemplar preußisches Verwaltungsschriftguts vor.

Wo anfangen? Einfach drauflos zu lesen wäre keine gute Idee und ist auch nicht nötig. Mit etwas Wissen “a priori” über historische Kanzleiprodukte können wir ein Muster erkennen, das uns beim Freilegen der Beschriftungsschichten leitet

Wir sehen

- eine großzügige Blattaufteilung, bei der die linke Blatthälfte weitgehend frei geblieben ist (“halbbrüchige” Beschriftung),

- eine flüchtige Schrift und einige Streichungen und Zusätze,

- anstelle einer Unterschrift ein Namenskürzel (“Paraphe”) am Ende und

- keinen vorgedruckten Briefkopf.

Wenn diese Merkmale in Kombination vorliegen, kann es sich nur um ein Konzept handeln kann: die zentrale Entstehungsstufe amtlicher Schriftstücke zu dieser Zeit. Konzepte sind heute auch im behördlichen Aktenwesen weitestgehend von Doppeln verdrängt worden: erst von Durchschlägen, dann von Computer-Zweitausdrucken. Sie werden auf der Grundlage der zu versendenden Reinschrift hergestellt und bieten wenig mehr als deren Text. Das Konzept aber ist ein Arbeitsinstrument, der materielle Stellvertreter des Problems, an dem gearbeitet wird.

Während die Reinschrift Ausfertigung abgeschickt wird, wandert das Konzept in die Akten des Urhebers, wo es als Gedächtnisstütze fungiert (Papritz 1959: 347) – im Gegensatz zu einem Doppel (oder einem mittelalterlichen Kopialbuch) aber nicht allein hinsichtlich des Inhalts des Schreibens, sondern, anhand der Zeichnungen und Vermerke, als Dokumentation der Handlungen der Behörde.

Im Grunde ist ein Konzept eine Anweisung an die Kanzleibeamten, eine Reinschrift eines bestimmten Inhalt zu erstellen. Diese Anweisung von den höheren Hierarchieebenen der Behörde überprüft und bei Bedarf geändert; man spricht von der Revision des Entwurfs. Die Umsetzung wird dann protokolliert. Und das alles auf dem selben Blatt. Als Arbeitsinstrument macht es körperlich die Runde im Geschäftsgang durch die Dienstzimmer der Behörde.

Um den Textentwurf herum lagern sich dabei Bearbeitungsspuren an, die es erlauben, den Gang der Bearbeitung zu rekonstruieren. Darin liegt der besondere Wert eines Konzepts für Historiker. Er erhebt es gegenüber der Reinschrift, die diese Spuren nicht aufweist, zur vorzuziehenden Quelle (vgl. Meyer 1920: 40 f.).

Wir unterscheiden beim Konzept also die Textschichten

- “des Entwurfs für den Ausgang mit allen dazugehörigen Rahmenangaben” (wie der Adresse) und die

- Zeichnungen der zuständigen Verantwortlichen. “Mit den Zeichnungen ist das Konzept fertig.” (Menne-Haritz 1997: 90).

Darüber legen sich als dritte Schicht Kanzlei- und Registraturvermerke, die die Ausführung nach dem Willen des Urhebers und den Regeln des Dienstbetriebs protokollieren. Sie werden dann wichtig, wenn Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind oder eine dichte Ereigniskette die präzise zeitliche Einordnung verlangt.

Mit diesem Konzept vom Konzept im Hinterkopf schauen wir uns noch einmal Abekens Schriftstück an. Der zusammenhängende Textblock in der rechten Spalte ist leicht als die erste Schicht, der Textentwurf, zu erkennen. Er wird eingeleitet mit der Anweisung, ihn in ein “Telegramm in Ziffern” umzusetzen. Das folgende “Sofort” gehört zum Mitteilungstext und richtet sich an das Chiffrierbüro des Auswärtigen Amts, das sich bei der Entzifferung und Vorlage an Bismarck beeilen möge. Am Ende des Textblocks erkennen wir die Paraphe “Abeken”, verbunden mit dem Datum des Entwurfs, das in einem langwierigen Geschäftsgang deutlich vor dem Datum der Reinschrift liegen kann.

Datum und Ort sowie die Adresse “An den Bundeskanzler, Graf Bismarck, Excellenz, Berlin” am Kopf der rechten Spalte gehören ebenfalls zum Textentwurf.

Die Streichungen und Ergänzungen bilden die zweite Schicht und sind hier ein besonderer Fall. Normalerweise ließ der verantwortliche Beamte das Konzept nach seinen Vorgaben von einem Sekretär erstellen. Dann wurde es von seinen Vorgesetzten revidiert. In unserem Fall fielen aber die Arbeitsgänge bei Abeken zusammen: Als alleiniger Vertreter des Auswärtigen Amts im Hoflager (Frischbier 2008: 470) war er für seine Berichte an Bismarck selbst verantwortlich. Wenn er sich in einigen Passagen selbst revidierte, dann um dessen Forderung nach Kürze zu genügen (Abeken 1898: 375).

Und auch nach “unten” hin machte Abeken alles selbst, obwohl der Stab von Kanzleibeamten im Gefolge des Königs mit dem Ausbruch der Krise noch verstärkt worden war (Ebd.: 372). Das Konzept ist bis auf den Abgangsvermerk links unten auf der ersten Seite von seiner Hand geschrieben, wie der Vergleich mit sicher eigenhändigen Stücken ergibt (z. B. in seinen Personalakten: PA AA, P 1, Bd. 1). Die Anweisung “Telegramm in Ziffern” richtete Abeken also an sich selbst. Darauf zu verzichten, wäre beim Konzept eines telegraphischen Berichts einfach formwidrig gewesen.

Die erste und zweite Textschicht fallen hier also zusammen. Die Textkorrekturen sind stilistischer Art und resultierten nicht aus einem bürokratischen Entscheidungsprozess, den wir rekonstruieren könnten. Ignorieren kann man sie deshalb nicht: Im letzten Absatz bringt die Korrektur eine wichtige Nuance, indem sie Bismarck die Veröffentlichung “anheim stellt”. Vorher stand da: “Seine Majestät glaubt”, dass sie veröffentlicht werden “sollte”. Damit hatte Abeken seinem Chef einen weiten Spielraum eröffnet.

Interessanter ist in diesem Fall die dritte (gern übergangene) Textschicht der Kanzleivermerke, obwohl sie sich auf einen einzelnen Vermerk zum Abgang des Boten zum Telegrafenamt beschränkt: “Eodem [die] 3h 10´ [Minuten] Nachmittags zur Station Ems (Eilig!)”. Der Bote brach also am 13. Juli um 15.10 Uhr auf.

Die Chronologie der Emser Vorgänge ist in der Forschung umstritten. Grob gesagt kann man Abekens Anteil an der Entscheidung, so und nicht anders an Bismarck zu telegrafieren, als um so größer einschätzen, je mehr Zeit man ihm zur Beeinflussung Wilhelms I. einräumt (zum Forschungsstand: Frischbier 2008: 471-498). In einer minutiösen Rekonstruktion verortete Rieß (1917: 466-469) das Zeitfenster für “des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag” (Mitte Blatt 2) zwischen 13 und 14 Uhr. Auf dieser Basis fand er es “doch sehr merkwürdig, daß erst um 3 Uhr 50 Min. die Depesche abging” (ebd.: 471), und knüpft daran seine Überlegungen zu Abekens Einflussnahme.

Zu diesem Schluss kam Rieß anhand der 1892 veröffentlichten Entzifferung, die wir in der nächsten Folge betrachten werden. Dort ist als Zeit der Absendung der Abgang vom Emser Telegrafenamt vermerkt – ausschließlich. Das Konzept lag 1917 noch unzugänglich in den Akten des Zentralbüros der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts. Aus diesem haben wir eben aber ersehen, dass der gesicherte Terminus ante quem nicht mit 15.50 Uhr, sondern schon mit 15.10 Uhr zu bestimmen ist. Und da Abeken, wie wir wissen, selbst konzipiert, revidiert und verschlüsselt hat, muss er sich lange vor 15 Uhr an den Schreibtisch gesetzt haben (vgl. Frischbier 2008: 481). Das Zeitfenster stand also weniger weit offen als Rieß vermuten konnte.

Damit hat die Aktenkunde in diesem Punkt ihren Dienst als Hilfswissenschaft getan und überlässt der Geschichtswissenschaft die Interpretation der Erkenntnis.

Es verbleibt ihr noch, auf einen Umstand hinzuweisen, den viele Archivbenutzer gar nicht hinterfragen würden: dass nämlich Abekens Konzept überhaupt bei den Akten ist. Schließlich handelt es sich um die Akten der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Ein-Mann-Behörde Abeken führte in Ems ihre eigenen Akten, in welcher Form auch immer. Solche Kommissionsakten erwuchsen “in Erledigung einer von vornherein amtlich gestellten Sonderaufgabe außerhalb der laufenden Behördentätigkeit” (Meisner 1935: 157 f.). Nach dem Ende des Auftrags gehörten sie in die Registratur der Heimatbehörde, was häufig aber nicht geschah. Dass Abekens gesammelte Konzepte in die Akten eingearbeitet wurden, ist ein Glücksfall, der nur bei Behörden mit ausgezeichneter Registraturführung vorausgesetzt werden kann.

In der nächsten Folgen sehen wir uns an, in welcher Form dieser Bericht auf Bismarcks Esstisch landete.

Literatur

Abeken, Heinrich 1898. Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. Aus Briefen zusammengestellt [von Hedwig Abeken]. Berlin. (online)

Frischbier, Wolfgang 2008. Heinrich Abeken (1809–1872). Eine Biographie. Paderborn, Schöningh.

Meisner, Heinrich Otto 1935. Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens. Berlin.

Menne-Haritz, Angelika 1997. Schriftlichkeit im Entscheidungsprozeß der Verwaltung: Die Geschäftsordnung der preußischen Regierung Kassel von 1867. In: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 9. S. 83–96.

Meyer, Hermann 1920. Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. Tübingen. (online)

Papritz, Johannes 1959. Die Motive der Entstehung archivischen Schriftgutes. In: Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles Braibant. Brüssel. S. 337–448.

Rieß, Ludwig 1917. Abekens politischer Anteil an der Emser Depesche. Historische Zeitschrift 118. S. 449-476. (online)

![Emser Depesche - Entzifferung, PA AA, R 11674, Bl. [209v]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1396/files/2014/07/Entzifferung-2.jpg)