Die Vorträge des 75. Südwestdeutschen Archivtags (Rottenburg, 19. Juni) sind online (Videos: Robert Reiter/ICARUS). Hier die Links zu den einzelnen Sequenzen:

Jörg Fischer – Stadtarchiv Amberg Der Trucker im Archiv – Die interaktive Wahrnehmung kommunaler Archivarbeit und die Nebenwirkungen einer Existenz im Web 2.

Werbung mit Wissenschaft (1873): ‘Wundermittel’ Ginseng

Die Wurzel des Ginseng (Panax ginseng)[1] – chinesisch rénshēn 人参 [wörtlich “Menschen[förmige] Wurzel”]) – war seit Jahrhunderten ein hochgeschätztes Heilmittel in der traditionellen chinesischen Medizin.[2] Die Wurzel galt (und gilt) als Symbol für Gesundheit und Langlebigkeit, sie war Herrschern und hohen Adeligen vorbehalten und somit wertvoll wie Gold.

In österreichischen Zeitungen finden sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts immer wieder Inserate für allerlei ‘Wundermittel’, darunter auch für Ginseng – wie das hier gezeigte von “S. Saxl aus Wien, Frankenstein in Schlesien”.[3]

Der Hof – Definitionsversuche durch die Jahrhunderte

Der Hof ist vielschichtig, er besteht aus einer Unzahl von Menschen und er bildet das Zentrum dieser Menschen und das Zentrum eines Territoriums.

So weit so gut oder auch eben nicht. Dieser erste hier geschriebene Satz ist nicht wirklich eine Neuigkeit, er ist auch nicht besonders originell und in tausenden von Abwandlungen in annähernd jedem Buch zu lesen, das sich – und wenn auch nur am Rande – mit Höfen beschäftigt. Offenbar bekommen wir Historiker dieses wabernde ‚Etwas‘ nicht zu fassen; egal aus welcher Richtung und mit welcher Forschungsmethodik wir uns diesem ‚Etwas‘ auch widmen.

Wirklich bewusst wurde mir dieses Dilemma als ich im Zuge meiner Dissertation den völlig verzweifelten Versuch unternahm den ‚Hof‘ zu fassen zu bekommen und das anhand der Forschungsgeschichte der letzten Jahrzehnte und unter Zuhilfenahme diverser Autoren des 9. bis 19. Jahrhunderts.

Wer jetzt lacht kennt das Problem, hat sich selbst wahrscheinlich schon durch unzählige Bücher und Aufsätze zum Thema ‚gefressen‘ und hält mich für ein klein wenig wahnsinnig. (Dazu kann ich nur sagen, wer sich dem Thema Hofordnungen vom Mittelalter bis zur Neuzeit stellt muss ein klein wenig wahnsinnig sein.)

Auf jeden Fall hatte dieser Versuch meinerseits zumindest ein Ergebnis zur Folge, dass ich an dieser Stelle mit der hoffentlich geneigten Öffentlichkeit teilen möchte: Es ist eine Liste diverser Definitionen und Definitionsversuche, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte bzgl.

[...]

Der Hof – Definitionsversuche durch die Jahrhunderte

Der Hof ist vielschichtig, er besteht aus einer Unzahl von Menschen und er bildet das Zentrum dieser Menschen und das Zentrum eines Territoriums.

So weit so gut oder auch eben nicht. Dieser erste hier geschriebene Satz ist nicht wirklich eine Neuigkeit, er ist auch nicht besonders originell und in tausenden von Abwandlungen in annähernd jedem Buch zu lesen, das sich – und wenn auch nur am Rande – mit Höfen beschäftigt. Offenbar bekommen wir Historiker dieses wabernde ‚Etwas‘ nicht zu fassen; egal aus welcher Richtung und mit welcher Forschungsmethodik wir uns diesem ‚Etwas‘ auch widmen.

Wirklich bewusst wurde mir dieses Dilemma als ich im Zuge meiner Dissertation den völlig verzweifelten Versuch unternahm den ‚Hof‘ zu fassen zu bekommen und das anhand der Forschungsgeschichte der letzten Jahrzehnte und unter Zuhilfenahme diverser Autoren des 9. bis 19. Jahrhunderts.

Wer jetzt lacht kennt das Problem, hat sich selbst wahrscheinlich schon durch unzählige Bücher und Aufsätze zum Thema ‚gefressen‘ und hält mich für ein klein wenig wahnsinnig. (Dazu kann ich nur sagen, wer sich dem Thema Hofordnungen vom Mittelalter bis zur Neuzeit stellt muss ein klein wenig wahnsinnig sein.)

Auf jeden Fall hatte dieser Versuch meinerseits zumindest ein Ergebnis zur Folge, dass ich an dieser Stelle mit der hoffentlich geneigten Öffentlichkeit teilen möchte: Es ist eine Liste diverser Definitionen und Definitionsversuche, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte bzgl.

[...]

Der Hof – Definitionsversuche durch die Jahrhunderte

Der Hof ist vielschichtig, er besteht aus einer Unzahl von Menschen und er bildet das Zentrum dieser Menschen und das Zentrum eines Territoriums.

So weit so gut oder auch eben nicht. Dieser erste hier geschriebene Satz ist nicht wirklich eine Neuigkeit, er ist auch nicht besonders originell und in tausenden von Abwandlungen in annähernd jedem Buch zu lesen, das sich – und wenn auch nur am Rande – mit Höfen beschäftigt. Offenbar bekommen wir Historiker dieses wabernde ‚Etwas‘ nicht zu fassen; egal aus welcher Richtung und mit welcher Forschungsmethodik wir uns diesem ‚Etwas‘ auch widmen.

Wirklich bewusst wurde mir dieses Dilemma als ich im Zuge meiner Dissertation den völlig verzweifelten Versuch unternahm den ‚Hof‘ zu fassen zu bekommen und das anhand der Forschungsgeschichte der letzten Jahrzehnte und unter Zuhilfenahme diverser Autoren des 9. bis 19. Jahrhunderts.

Wer jetzt lacht kennt das Problem, hat sich selbst wahrscheinlich schon durch unzählige Bücher und Aufsätze zum Thema ‚gefressen‘ und hält mich für ein klein wenig wahnsinnig. (Dazu kann ich nur sagen, wer sich dem Thema Hofordnungen vom Mittelalter bis zur Neuzeit stellt muss ein klein wenig wahnsinnig sein.)

Auf jeden Fall hatte dieser Versuch meinerseits zumindest ein Ergebnis zur Folge, dass ich an dieser Stelle mit der hoffentlich geneigten Öffentlichkeit teilen möchte: Es ist eine Liste diverser Definitionen und Definitionsversuche, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte bzgl.

[...]

Was bleibt. „Last Folio. Spuren jüdischen Lebens in der Slowakei“

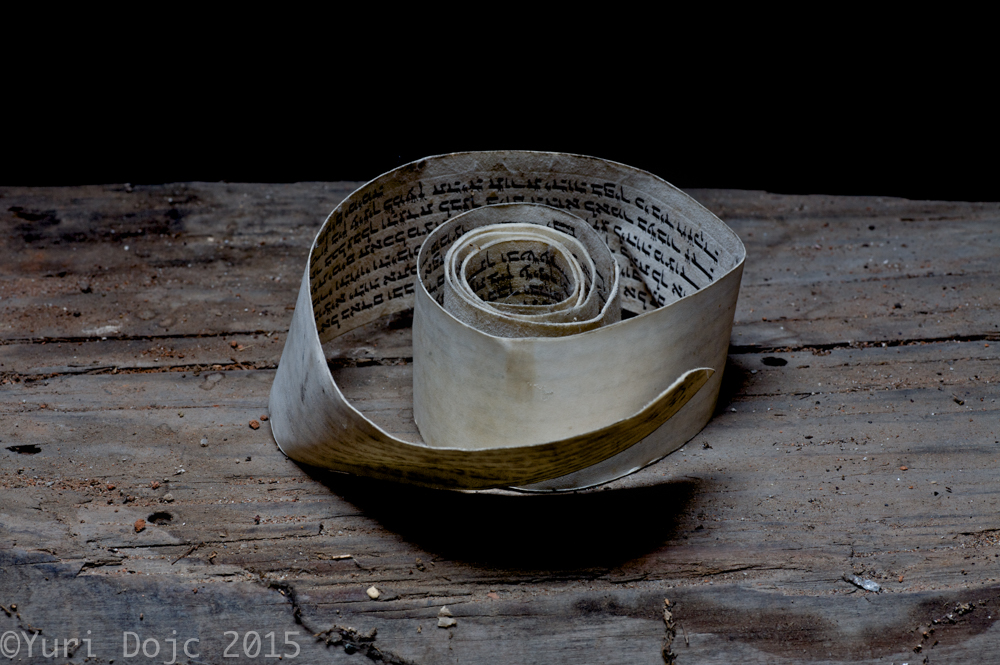

Fotograf: Yuri Dojc, Tefillinrolle, Bardejov 2006, © mit freundlicher Genehmigung

Vom 24. April bis zum 1. August 2015 zeigt die Staatsbibliothek zu Berlin, unterstützt von Bertelsmann, die Ausstellung „Last Folio. Spuren jüdischen Lebens in der Slowakei“. 32 großformatige Fotografien des slowakisch-kanadischen Fotografen Yuri Dojc sind im Foyer der Staatsbibliothek in der Potsdamer Straße arrangiert. Die britische Filmemacherin Katya Krausova hat die Ausstellung kuratiert.

Ob das Foyer der geeignete Ort ist, um die Bilder in Ruhe zu betrachten und auf sich wirken zu lassen, sei dahingestellt – auf jeden Fall muss man an ihnen vorbei. Auf dem Weg zur Ausleihe nimmt man sie zunächst nur aus den Augenwinkeln wahr.

[...]

Historikerperformanzen als Quellenkritik live – die Dokumentartheater-Projekte des HISTORIKERLABORS

Von Olaf Löschke Die Arbeit des Historikers, der Historikerin findet üblicherweise in Archiven, Bibliotheken, Museen, bei der Feldforschung oder in universitären Lehrtätigkeiten statt. Neue Quellenfunde und Ergebnisse werden als Publikation in gedruckter Form veröffentlicht, auf Tagungen und Workshops einem Fachpublikum vorgestellt. Einher gehen oft auch kontroverse Diskussionen um die Deutung neuerschlossener oder neubewerteter Quellen. Außerhalb des Fachpublikums erfährt die interessierte Öffentlichkeit von solchen Kontroversen und Quellenfunden gelegentlich durch öffentlich ausgetragene Debatten um die „richtige“ Deutung eines historischen Ereignisses. Gleichwohl kommen insbesondere an Jahrestagen (z.B. … Historikerperformanzen als Quellenkritik live – die Dokumentartheater-Projekte des HISTORIKERLABORS weiterlesen →

Bemerkungen zu Peter Henisch: „Die kleine Figur meines Vaters“

Der stark autobiografisch geprägte Roman „Die kleine Figur meines Vaters“ ist eine literarische Auseinandersetzung von Peter Henisch mit dem Leben und der Beziehung zu seinem Vater, dem bekannten österreichischen Pressefotograf und prominenten NS-Kriegsfotograf Walter Henisch.

Walter Henisch (*26. November 1913, Wien; +22. März 1975, Wien) war nach einer handwerklichen Lehre und Arbeitsdienstzeit als freier Pressefotograf in Wien tätig. Im Mai 1939 wurde Henisch zur Wehrmacht einberufen, den Kriegsbeginn erlebte er als Meldegänger in Polen. Nach einigen Monaten erfolgten dann die Versetzung zur Propagandatruppe und der Dienst als „Bildberichter“ in der Propagandakompanie (PK) 612 bzw. ab August 1943 in der PK 693.

[...]

Der stumme Kamerad?

Giancarlo Ströhmann

Doch August Jasper schreibt nur wenig über die Männer, mit denen er die Zeit im Lager und im Schützengraben verbringt.

[...]

Der stumme Kamerad?

Giancarlo Ströhmann

Doch August Jasper schreibt nur wenig über die Männer, mit denen er die Zeit im Lager und im Schützengraben verbringt.

[...]

![Beilage zu Nr. 13. des Figaro (22.3.1873) 6 [Ausschnitt]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1104/files/2015/06/ginseng_1.jpg)