Wie kommt man eigentlich dazu, historische Romane zu schreiben? Mit welchen Problemen ist man konfrontiert? Und welche Chancen bietet dieses Genre? Notizen zu einem Gespräch mit Sarah Rubal, die einfach ein paar Romane geschrieben hat.

„Das ist ein Tabubruch“, sagt Sarah Rubal.

„Historiker schreiben keine Romane und schon gar keine Liebesgeschichten zwischen Indianern und Deutschen“.

Das sagt sie, weil sie es längst besser weiß. Drei Romane hat die Ethnologin bislang geschrieben. Und zwei Kinderbücher. Sarah Rubal hat eine Leidenschaft für das Schreiben entwickelt. Daneben hält sie diese Arbeit politisch für wichtig. Sie will eingreifen, ihr Wissen und ihre Fragen über Romane vermitteln.

Gesucht: Ideen für eine andere Welt

Man muss ja nur in eine x-beliebige Buchhandlung gehen, um die Bedeutung historischer Romane in der Alltagskultur zu begreifen. Tanja Kinkel, Ken Follet oder der „Cyberpunker“ Neal Stephenson mit seinem Barock-Zyklus prägen heute ganz maßgeblich Geschichtsbilder. In Millionenauflage. Jeden Tag. Im Urlaub. In der Straßenbahn. Egal, ob als klassisches Buch oder im Kindle. Auch in Kino und Fernsehen finden Die Säulen der Erde, Die Wanderhure oder Luther ihr Publikum.

Mag sein, dass aktuell die mental vom Neoliberalismus und Postmodernismus Zugerichteten im historischen Roman nach etwas suchen, das in Politik und Kultur nicht geboten wird. Neu ist das Phänomen jedenfalls nicht.

Schon im 19. Jahrhundert faszinierten Leute wie Sir Walter Scott, William Harrison Ainsworth, Leo Tolstoi oder Charles Dickens ihre Leserinnen und Leser. Der historische Roman war der treue Wegbegleiter der neuen bürgerlichen Gesellschaft. Und er verdankte seine Popularität dem Aufblühen der historischen Wissenschaften.

Dann, im 20. Jahrhundert, entwickelte sich der historische Roman als Kunstform weiter. Auch linkspolitisch engagierte Autoren experimentierten mit den Möglichkeiten des Genres. Dafür stehen wieder große Namen wie Ricarda Huch, Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin, Alfred Andersch, Peter Weiss oder Uwe Timm.

Trotz dieser langen Tradition gibt es bis heute keine genaue Definition, was einen historischen Roman eigentlich ausmacht, außer dass er historisch authentische Personen und Vorfälle behandelt oder zumindest in einem historisch beglaubigten Umfeld spielt und auf einem bestimmten Geschichtsbild beruht. (Vgl. Metzler, 201)

Man kann historische Romane entsprechend ihrem Selbstverständnis in einer einfachen Matrix kategorisieren:

- Der Roman will nur unterhalten oder er will über die Unterhaltung die eigene Gesellschaft verändern. (X-Achse)

- Er ignoriert weitgehend die historischen Fakten um sich auf die Komposition des Geschichtsbildes zu konzentrieren oder er lässt sich stark vom historischen Stoff leiten. (Y-Achse)

Historische Romane sind attraktiv, weil sie immer alternative gesellschaftliche Verhältnisse behandeln. Und auch, wie diese zustande kommen. Der historische Roman antwortet auf die kollektive Erfahrung gesellschaftlicher Veränderung und fragt nach Perspektiven. Und so liefern viele Romane, was die heutigen historischen Wissenschaften in der Tendenz nicht mehr liefern können oder wollen: Ansätze für eine andere Welt.

Die Faszination am historischen Roman ist der Versuch, das was Ernst Bloch als „Noch-Nicht-Sein“ als „Noch-Nicht-Haben“ bezeichnet, bildlich zu fassen. Aber wie macht man das, ohne in die Fallen der Romantik zu tappen?

Nun, den Historikerinnen und Historikern ist das erst einmal egal. Sie ziehen sich sicherheitshalber zurück, greifen nicht ein und nehmen dafür in Kauf, dass die jahrelange Arbeit in Archiven nur für einen kleinen Expertenkreis fruchtbar gemacht wird. Man stellt aber auch keine popularisierbaren, nicht-fiktiven Arbeiten daneben. Historikerinnen und Historiker in Deutschland fühlen sich einfach nicht gemeint. „Nicht mein Feld“. „Keine Zeit“. Möglicherweise fürchten viele die Konsequenzen für die eigene Karriere. Oder die großen Namen des Genres schrecken ab. Über die Ursache werden sich Sarah und ich in unserem Gespräch nicht einig.

Sarah Rubal stört, dass hier kampflos ein Feld überlassen wird.

Wenn nicht Historikerinnen und Historiker schreiben, dann machen es Leute, die keine Ahnung haben. Viele historische Romane, die zum Beispiel Inquisitionen und Hexenverfolgungen zum Thema haben, sprechen ein breites Publikum an, lassen aber bei der historischen Genauigkeit oft zu wünschen übrig. Das ist schade, denn Historiker haben hier die Chance, als Berater und Experten zu wirken. Leider habe ich im Zusammenhang mit dem bei Autoren besonders beliebten Hexenthema schon erlebt, wie mit entsprechenden Anfragen auf Historikerseite umgegangen wird – Verachtung kübelweise, um einen bekannten Kolumnisten zu zitieren. Warum eigentlich? Was ist falsch daran, diesen Weg zu wählen – das Interesse an historischen Themen ist doch offensichtlich da, es mangelt an der Vermittlung, und die gehört auch zur Aufgabe von Historikern – nicht nur in Museen, sondern da, wo Menschen etwas mit Geschichte anfangen können, nämlich als Teil von Geschichten.

Die Gefahr ist ja auch nicht, dass auch Laien schreiben, sondern dass die produzierten Geschichtsbilder kein Korrektiv erfahren und undiskutiert bleiben.

Der Weg zum ersten Buch

So ist das also. Man sollte meinen, wer die Welt der Wissenschaft verlässt um historische Romane zu schreiben, bekommt von der Zunft wenigstens ordentlich Rückenwind. Doch ganz im Gegenteil. Mut und Selbstbewusstsein ist gefragt. Gerade von Frauen. Denn die Fachkollegen nehmen einen nicht mehr für voll. Dabei ist das Schreiben historischer Romane nicht die einfachere, sondern die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe. Man schreibt ohne die scheinbare Sicherheit der Fußnote. Schreibt über menschliche Motivationen, die schwer greifbar oder belegbar sind. Man braucht die Fähigkeit, Texte zu schreiben, die im besten Sinne unterhaltsam sind. Und wer kann das?

Man kann es lernen. Nach und nach.

Das wichtigste ist, einfach anzufangen.

Und historische Romane schreiben ist eine Zeitfrage. Das wird im Gespräch sehr schnell klar. Wie sie das macht, will ich von Sarah wissen. Schließlich hat die promovierende Ethnologin noch drei Kinder großzuziehen, hat einen Job, und sie bloggt ab und zu für Die Freiheitsliebe.

Ihr Weg dahin war lang, sagt sie. Das Schreiben war für sie erst eine ablenkende Beschäftigung, bei der sie sich eine neue Schreib- und Sichtweise aneignen musste. Zuvor war sie in marxistischen Debatten und in der der politisch-wissenschaftlichen Text-Welt zu Hause. Und jetzt ging es um Plots, Stories, Detail-Szenen. Und so dauerte es ganze zwei Jahre, bis das erste Buch fertig war.

Wenn man sich aber einmal hineinbegeben hat, dann schreibt es sich von selbst, weil du drin bist. In der Straßenbahn fällt dir ein, wie die Geschichte gebaut sein muss, wie sie weitergeht.

Hilfreich ist dann ein Verlag, der ein Verkaufsinteresse hat und einem Abgabetermine setzt. Sarah Rubal hatte Glück mit einem engagierten Verlag (Persimplex), der ihr Buch sogar als E-Book herausbringt.

Perspektivenwechsel

Hinter jeder Leidenschaft steckt immer auch eine Mission. Sarah Rubals Thema sind die Indianer Nordamerikas. Ich denke sofort an Karl May und an James Fenimore Coopers Der letzte Mohikaner.

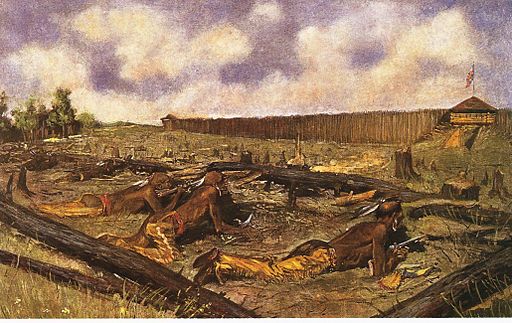

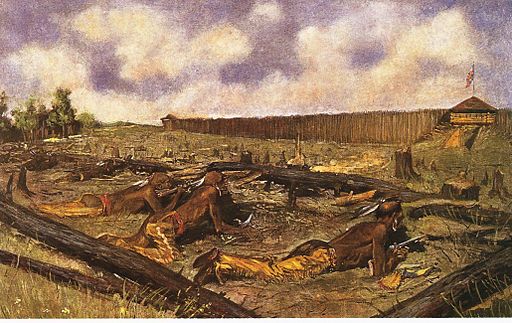

In einem Seminar stieß sie auf eine Quelle, die über zwei deutsche Mädchen im 18. Jahrhundert berichtet. Lenapé-Indianer (Delaware) hatten ihre Siedlung angegriffen, die Verwandtschaft getötet und die Mädchen verschleppt. Die Mädchen wurden zwangsweise Teil des Indianerstamms.

Ausgehend von dieser Quelle entwickelte Sarah Rubal die beiden Protagonistinnen Marie und Barbara und erzählte in ihrem ersten Buch Trommeln am Fluss (2009) die Geschichte Nordamerikas aus dem Blickwinkel der beiden Mädchen.

So bricht im Jahr 1755 der Siebenjährige Krieg zwischen England und Frankreich aus, der sich nicht zuletzt in den Kolonialgebieten der beiden europäischen Nationen abspielt. Die Indianer sind in der globalen Auseinandersetzung zwischen England und Frankreich keine Opfer, sondern Akteure: das Zünglein an der Waage.

Marie und Barbara sind hier mitten drin, sowohl in den Kämpfen zwischen den Kolonialmächten und den jeweils verbündeten Indianerstämmen als auch zwischen den beiden aufeinandertreffenden Kulturen. Insofern wird ihre Geschichte erzählt, oder genauer ihre Geschichte und die ihres unmittelbaren Umfeldes. Ein Benjamin Franklin wird nur eingespielt, wenn eine zusätzliche Perspektive für den Hintergrund benötigt wird. Auch die Lenapé-Indianer selbst stehen nicht im Zentrum.

Kevin Myers, GNU-GPL via Wikimedia Commons

Im zweiten Buch Brennende Ufer (2011) beschreibt sie den großen Aufstand unter Führung des Ottawa-Häuptlings Pontiac in den Jahren 1763 bis 1766. Auch hier nutzt sie zwei Mädchenfiguren, Marianne und Regina, um den Aufstand und anschließende die historische Niederlage der Indianerstämme darzustellen.

Das schafft eine gewisse Distanz zu den eigentlichen Themen.

Geschlechterverhältnisse

Denn die Mädchen sehen sich nach einer gewissen Zeit nicht als entführte Opfer. Historisch belegt ist, dass viele der entführten Mädchen nicht mehr in ihre alte Welt zurück wollten. Wenn es zu Rückgabedeals zwischen Indianern und Siedlern kam, weigerten sich viele. Eins der Mädchen floh und kehrte zu den Indianern zurück.

Denn die Mädchen sehen sich nach einer gewissen Zeit nicht als entführte Opfer. Historisch belegt ist, dass viele der entführten Mädchen nicht mehr in ihre alte Welt zurück wollten. Wenn es zu Rückgabedeals zwischen Indianern und Siedlern kam, weigerten sich viele. Eins der Mädchen floh und kehrte zu den Indianern zurück.

Nun gab es in ihrer alten Welt oft niemanden mehr, zu dem sie hätten zurückkehren können. Sie hatten sich mit ihrer neuen Situation arrangiert, waren verheiratet, heimisch und existenziell gesichert. Aber Sarah Rubal hebt heraus, dass die Frauen in den Stämmen der Delaware-Indianer eine wesentlich bessere soziale Stellung hatten, als in ihrem alten Zuhause.

Auch wenn man nicht davon sprechen kann, dass Frauen dort nach unserem Verständnis gleichberechtigt waren, so hatten sie doch ihre eigenen Räume, Einfluss auf politische Entscheidungen. Sie genossen Respekt und Achtung. Überhaupt ist diese Gesellschaft so ganz anders. Wesentlich gewaltfreier nach innen. Eine Gesellschaft ohne bürgerlichen Staat, ohne Polizei und Gefängnisse. Die trotzdem funktionierte.

In den Siedlergemeinschaften herrschte dagegen sexuelle Gewalt, eine unerträgliche Heuchelei und Rassismus. So durfte man durfte bei der Rückkehr von einem Indianerstamm kein Verhältnis mit Indianern gehabt haben, während umgekehrt der sexuelle Missbrauch indianischer Mädchen durch Weiße Gang und Gäbe war. Der Stoff legt nahe, die Geschlechterverhältnisse zum Thema zu machen, die sich in den Indianerstämmen ganz anders gestalteten als in den religiös-autoritären Siedlergemeinschaften.

Ob sie hier eine Utopie aufzeigt, will ich wissen. Der utopische Aspekt spiele sicher eine Rolle. Aber im Wesentlichen soll die soziale und kulturelle Phantasie angeregt werden. „Dort herrschte ein ganz anderes Verständnis von ‘eigen’ und ‘fremd’“.

Fiktion und Realität

Wie Sarah mit der Fiktion und der Realität umgeht, will ich wissen.

Hier den richtigen Umgang zu finden, sei ihr sehr schwer gefallen, sagt sie. Und ich denke mir, vielleicht ist genau die Balance des Verhältnisses von Fiktion und historischer Realität die Aufgabe eines historischen Romans.

Sarah Rubal muss und will ihre Figuren interpretieren. Sie weiß, dass ein Mädchen, über das sie schreibt, sehr offen war. Die andere klammerte sich stärker an den Glauben und versuchte mit Gebeten ihre Situation zu meistern. Das konnte man zumindest Beschreibungen in einem evangelischen Kalender entnehmen.

Im Fall der Indianer geht es ihr darum, aus ihnen überhaupt erst einmal Persönlichkeiten zu machen. Der Anachronismus habe sie geärgert. Die von ihr beschriebenen Indianer waren natürlich nicht die „blutrünstigen Wilden“, geschichtslose Völker oder einfach die „Guten“ und Besseren. Sie haben ihre eigene Geschichte. Sie dachten und planten politisch, gestalteten ihr eigenes Sozialsystem, arbeiteten an ihrer Kultur. Und sie sind im Fall des Konflikts mit den Siedlern durch ihre Gewalterfahrung selbst getrieben und traumatisiert.

Es gehe darum, ihnen eine Stimme zu verleihen, die Indianerstämme im besten Sinne verständlich zu machen. Aber alles bleibt natürlich, wie jede Arbeit, eine Interpretation, die jedoch möglichst plausibel und belegbar sein muss.

„Schon deshalb fordern historische Romane vor allem Recherche und einen kritischen Umgang mit den Quellen“, sagt Rubal. Die Alltagsgeschichte ist am schwersten zu recherchieren. Hatten die Häuser in Philadelphia schon Glasscheiben? Wer kann überhaupt noch sagen, wie man vor 200 Jahren „gelebt“ hat? Und natürlich stößt auch Sarah Rubal auf das Problem, dass sie auf Missionarsquellen angewiesen ist, die die Welt häufig aus einer verqueren, christlich-reaktionären und paternalistisch-rassistischen Sicht heraus darstellen.

Bei der Suche nach der historischen Wahrheit, spielen dann die kritischen Leser eine nicht unwesentliche Rolle. Für ihr erstes Buch gab es auf Amazon viel Lob. Aber auch den Einwand eines Fachmanns, dass sie bei den Delawaren dieses und jenes nicht korrekt dargestellt habe. Über die Kritik ist sie an einen indianischen Sprachwissenschaftler geraten. Dieser verschaffte ihr die Möglichkeit, für das zweite Buch noch genauer zu arbeiten. Und man merkt es dem Buch auch an, wenn wie nebenbei indianische Begriffe in die Geschichte eingeflochten und erklärt werden.

Übrigens ein sehr gutes Beispiel, wie über das Web vermittelt Autoren und Leserschaft zusammenarbeiten können.

Plot und Figuren

Das zeigt aber auch, dass bei aller künstlerischen Freiheit der historische Roman der Autorin enge Grenzen setzt, je mehr sie die Nähe zu den historischen Fakten sucht. Das betrifft die authentischen Figuren, wie Häuptling Pontiac. Das betrifft dann aber auch den Plot, der von den Quellen vorgegeben wird. „Du kannst das dann so bauen, dass du mit der Entführung einsteigst und dann kommen sie nach Philadelphia zurück“.

Es kommt also auf die Schnitte an.

Wie in Spielfilmen.

Für Rubal steht im Mittelpunkt beim Leser ein Verständnis zu wecken, wo einen das Schicksal so hintreiben kann. „Jeder Zustand ist immer nur eine Momentaufnahme.“ Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten, schießt es mir durch den Kopf. Eine Formulierung von Walter Benjamin. (GS V.1, 596)

„Wie wichtig ist es, das Geschichte als Ergebnis von Handlungen darzustellen?“, frag ich. Sarah meint, der Plot ist offen und die Geschichte gelungen, wenn sie zumindest schon einmal mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Sie sollte neugierig machen, um sich mit der wirklichen Geschichte zu beschäftigen. Klingt gut.

Die Geschichte war an sich offen, aber was hat einen anderen Ausgang blockiert? Welche Ideen drängen noch immer zu Verwirklichung und warum? Wären das Fragen, die ein historischer Roman hinterlassen sollte? Oder ist das schon wieder zu didaktisch?

Es gibt wahrscheinlich nicht „die“ Antwort, wie man einen historischen Roman schreibt. Peter Weiss geht es etwa um die Vermittlung von Wissen und Fragestellungen des antifaschistischen Widerstands. Der Plot ist eigentlich völlig nebensächlich. Umberto Eco hingegen stellt den Plot in den Vordergrund. Der fiktive Krimi nutzt den sehr genau dargestellten historischen Hintergrund als Kulisse.

Raum für emotionale Intelligenz

Einfach anfangen. Einfach!

Sarah Rubal schreibt in einer verständlichen und klaren Sprache. Das ist das eine. Und die einzelnen inhaltlichen Blöcke fügen sich weitgehend nahtlos ineinander. Das ist das andere. Diese scheinbare Einfachheit ist in Wahrheit Sarah Rubals Stärke. Das sieht man, wenn man andere historische Romane von Leuten mit großen Namen danebenlegt. Ganz natürlich werden hier Hintergründe in die Story eingewoben. Zu keinem Zeitpunkt fühlt man sich geschulmeistert oder wird manipuliert. Da kann man sich einiges abschauen.

Der historische Roman kann an einer Stelle mehr als die klassische und vor allem wissenschaftliche Geschichtsschreibung. „Man kann in einem Roman jemanden ablehnen und dann wieder mögen. Emotionalität ist möglich!“ Es ist Raum für die Vermittlung der ganzen Bandbreite von Erfahrungen. Die Alltagsgeschichte, die historische Anthropologie, aber auch ein E. P. Thompson haben die Geschichtswissenschaft in diese Richtung geöffnet. So kann man in dem Sammelband Alltag, Erfahrung, Eigensinn: Historisch-anthropologische Erkundungen lesen:

Erfahrung. Dieses Verständnis von Aneignung der Welt als soziale wie individuelle Praxis, als Wahrnehmungs- wie Handlungsweise gegenüber anderen Menschen wie Dingen konturiert in spezifischer Weise den Begriff der Erfahrung. Erfahrung, […], bildet demnach keine lediglich psychologische oder epistemologische Kategorie, sondern besitzt vor allem eine praktische, insbesondere: alltagspraktische, nicht zuletzt sinnliche, körperliche Dimension. (13)

Sarah lacht mich an „Man geht mit Mokasins anders durch die Welt“. Das fühlt sich nicht nur anders an. Das prägt auch. So sehr wir auch darauf aus sind, dass die Welt rational verstanden wird, so lernt doch auch unsere emotionale Seite auch immer mit.

Eine andere Welt wird nur möglich, wenn die Alternativen nicht nur rational sondern auch emotional verstanden werden. Wir können sehr gute Analysen und popularisierbare Geschichtsbücher schreiben. Doch nur der Roman erlaubt die Darstellung einer Lebenswelt. Man braucht beides.

Wie man die Distanzierung wieder hinkriegt und das kritische Weiterdenken unterstützen kann? Dazu gibt es zahlreiche Ansätze. Uwe Timm montiert in seinem Roman Morenga Originalquellen in den Text. Das ist äußerst geschickt, auch wenn man sich manchmal fragt, ob die Quellen auch echt sind, weil die Quellenverweise fehlen. Sarah Rubal hat sich dafür entschieden, möglichst viele Perspektiven einzufangen. Jeder hat seinen Weg.

Man muss es ausprobieren. Und Sarah Rubal zeigt, dass es geht. Schreiben ist auch hier ein ständiger Lern- und Arbeitsprozess, der nie zu Ende ist. Doch genau das macht den Reiz aus. Vielleicht lassen sich ja auch andere ermutigen?

Ob sie wieder was schreibt, frag ich sie am Ende. Und ja, es gibt einen dritten Teil über die Zeit des Unabhängigkeitskriegs. Na dann.

Literaturhinweise

Belinde Davis, Thomas Lindenberger, Michael Wildt (Hg. 2008): Alltag, Erfahrung, Eigensinn. Historisch-anthropologische Erkundungen, Frankfurt a. M.

Günther und Irmgard Schweikle (Hg. 1990): Metzler. Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen , 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart.

Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Hg. 1996): Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Frankfurt a.M., Bd. V.1, 1996.

Einsortiert unter:

Literatur,

Vermittlung

Quelle: http://kritischegeschichte.wordpress.com/2013/01/04/fakten-mit-fiktionen-ein-gesprach-uber-historische-romane/