© Constanze Seifert

Ausstellung „Walker Evans. Ein Lebenswerk“ im Martin-Gropius-Bau

„Du beginnst mit deiner Kamera Menschen auszuwählen. Das ist zwanghaft, und man kann es nicht stoppen. Ich denke, alle Künstler sind Sammler von Bildern.“ (Art in America, März-April 1971: Interview with Walker Evans by Leslie Katz)

Der US-Amerikaner Walker Evans (1903-1975) kam über Umwege nach einem abgebrochenen Literaturstudium Ende der 1920er-Jahre in New York zur Fotografie. Das Wirtschaftsmagazin „Fortune“ publizierte ab 1934 über 400 Bilder von Evans in 45 Artikeln und beschäftigte ihn von 1945 bis 1965 als Bildredakteur und Fotografen. Seine frühen Fotoserien zur Viktorianischen Architektur und Bilder von Auftragsreisen nach Tahiti und Kuba fanden große Beachtung, sodass 1938 die erste monografische Ausstellung des Museum of Modern Arts zu „Walker Evans: American Photographs“ in New York stattfand.

Collection of Clark and Joan Worswick © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

Walker Evans: Pabst Blue Ribbon Sign, Chicago, Illinois, 1946.

Walker Evans nahm eine Vorreiterrolle in der Fotografie des „dokumentarischen Stils“ ein, die sich durch Zurückhaltung und ein Gespür für nicht inszenierte Posen auszeichnet. Insbesondere viele Fotografen der 1960er- und 70er-Jahre wie Helen Levitt, Robert Frank, Diane Arbus und Lee Friedlander wurden durch ihn stark beeinflusst.

Die Ausstellung „Walker Evans. Ein Lebenswerk“ zeigt 200 Originalabzüge des Fotografen von 1928 bis 1974 und ist vom 25. Juli bis zum 9. November 2014 im Martin-Gropius Bau in Berlin zu besuchen. Sie wird im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie von den Berliner Festspielen gezeigt und wurde von der Photographischen Sammlung der SK Stiftung Kultur, Köln, bereitgestellt.

Der amerikanische Kunsthistoriker und ehemalige Kurator am Cincinnati Art Museum James Crump präsentiert in der Ausstellung die Anfänge und Entwicklungen in Evans Karriere und zeigt neben den Höhepunkten auch unveröffentlichte Arbeiten. Diese erste große Retrospektive von Walker Evans in Deutschland war 2013 schon in Köln, Linz und Amsterdam und ist nun in Berlin zu sehen. Der Direktor des Martin-Gropius-Baus Gereon Sievernich sprach bei der Eröffnung von einem „Traumprojekt“ und erwähnte in diesem Zusammenhang besonders die Förderung durch den Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

Nach Walker Evans Tod 1975 übernahmen das Metropolitan Museum of Art und das Getty Museum die Nachlassverwaltung, wozu u.a. Korrespondenzen und Sammlungen von Postkartenansichten, Werbung und Reklameschilder gehören. Die Fotos der Ausstellung stammen aus der Privatsammlung von Clark und Joan Worswick, der Sammlung Ulla und Kurt Bartenbach aus Köln sowie aus der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und dem Ibero-Amerikanischen Institut Preußischer Kulturbesitz aus Berlin. Um sein Werk aus insgesamt 46 Arbeitsjahren zu erhalten, hat die Familie Worswick seit 1976 Evans Originalabzüge gesammelt, die bereits seit 1974 von ihm an Kunsthändler verkauft worden sind.

Collection of Clark and Joan Worswick © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

Walker Evans: Façade of House with Large Numbers, Denver, Colorado, August 1967

Die Ausstellung zeigt neben den fotografischen Anfängen in New York Ende der 1920er-Jahre auch die Fotoserie, die den Verfall der Viktorianischen Architektur dokumentiert und so einen langsam verschwindenden amerikanischen Lebensstil zeigt.

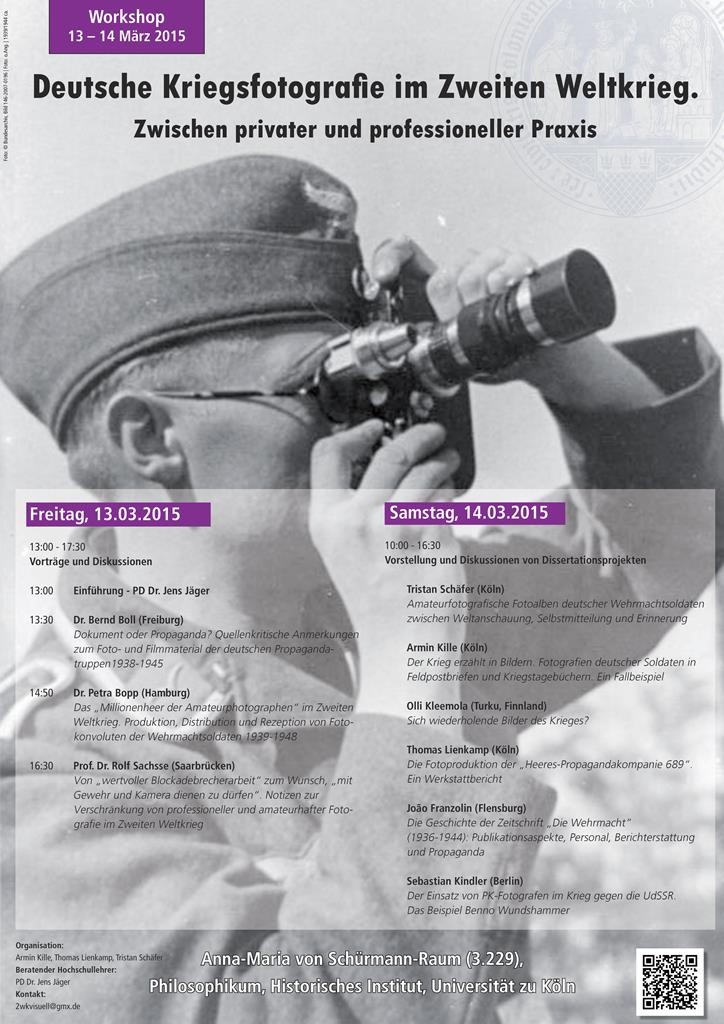

Evans sachliche Aufnahmetechnik kommt insbesondere in den Schwarz-Weiß-Aufnahmen seiner botanischen Studien, der Serie „Beauties of the Common Tool“ (1955, Fortune) und den Fotos zur „African Negro Art“ im MoMA von 1935 zur Geltung. Weitere Fotoaufträge realisierte er in den 1930ern auf einer Kreuzfahrt nach Tahiti, bei der auch sein einziger Film „Travel Notes“ entstand. Während seiner dreiwöchigen Kubareise im Auftrag des Verlegers J.B. Lippincott machte er 31 Fotos, die im Buch „The Crime of Cuba“ von Carleton Beals 1933 erschienen. Er fotografierte die Alltagskultur und Atmosphäre Havannas mit unverfälschtem Blick auf das echte Straßenleben.

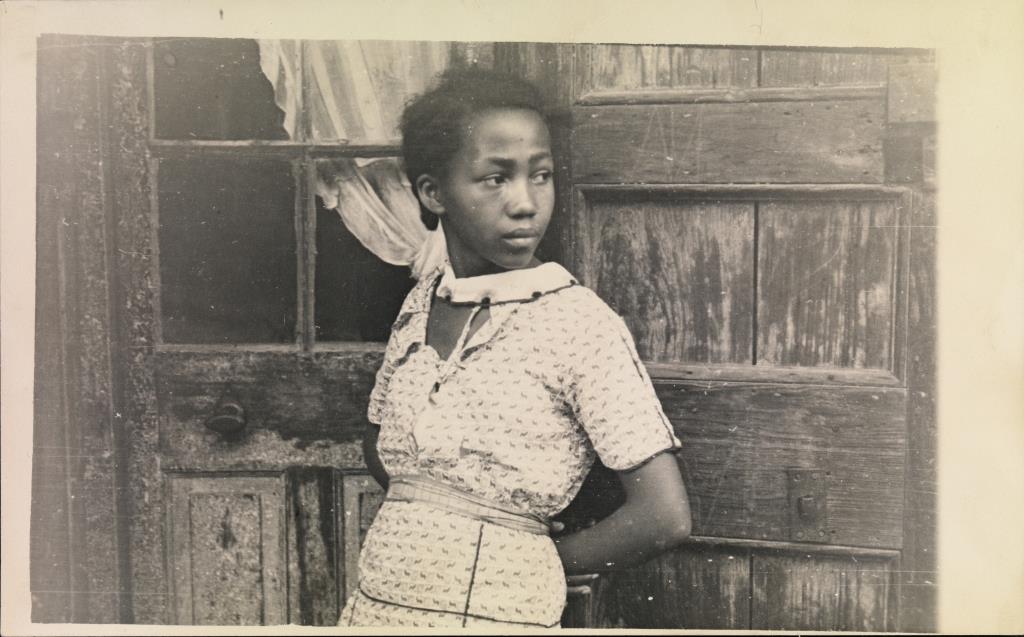

© Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

Walker Evans: Girl In French Quarter, New Orleans, Februar – März 1935

Im Auftrag der Resettlement Administration, später Farm Security Administration, entstand sein umfangreichstes Werk mit über 200.000 Bildern, die zum Thema Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre den Status von Ikonen erlangten. Von 1935 bis 1937 reiste Evans in den Süden der USA und fotografierte neben neuklassizistischer Architektur auch lebensnahe Porträts. Anlässlich Roosevelts „New Deal“ sollte eine fotografische Dokumentation der sozialen und wirtschaftlichen Lebensumstände gerade auf dem Land nach der „Großen Depression“ entstehen.

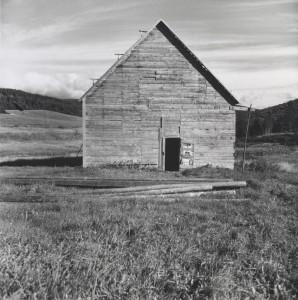

Collection of Clark and Joan Worswick © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

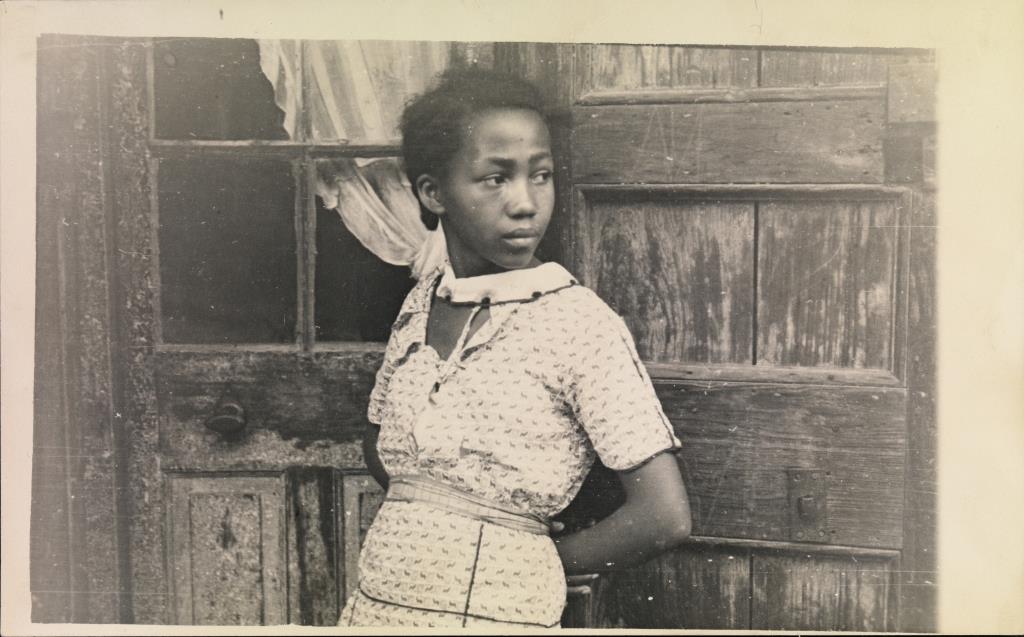

Walker Evans: Barn, Nova Scotia, 1969 – 1971

Zu den Motiven gehörten Wohngebiete, Fabriken, Scheunen, Friedhöfe, einfache Behausungen der Handwerker und Bergleute, Straßenfeste, Interieurs, Siedlungen und Straßenszenen in den Bundesstaaten Louisiana, Georgia, Massachusetts, Mississippi, Alabama, West Virginia und Florida. Die Fotos vermitteln nicht nur die Not und Armut der Bevölkerung, sondern dokumentieren vorwiegend ihr Alltagsleben, die ländlichen Traditionen und die Atmosphäre, die bis heute das amerikanische Bildgedächtnis an die „Große Depression“ prägen. In diesem Zusammenhang entstanden die Buchpublikationen „Let Us Now Praise Famous Men“ (mit dem Schriftsteller James Agee) von 1941 und „Many Are Called“ von 1966.

Zu Evans weiteren Arbeiten zählen die Subway-Porträts von 1938. Walker Evans fotografierte mithilfe einer 35mm-Contax Knopflochkamera und einem Drahtauslöser am Ärmel die Passanten in der New Yorker U-Bahn. Die Motive und Fahrgäste wirken nachdenklich, introvertiert und träumerisch. Seine Polaroids aus den 1970er-Jahren sind leider nicht im Martin-Gropius-Bau ausgestellt. Sie zeigen vor allem Evans Leidenschaft für Werbe- und Reklameschilder. Walker Evans Karriere spiegelt somit neben der ständigen Präsenz bestimmter Themen, wie Arbeitslosigkeit, Architektur und Amerikas Süden, auch eine Interessenerweiterung wider, die im Martin-Gropius-Bau in drei Ausstellungsräumen neu entdeckt werden kann.

© Constanze Seifert

Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung “Walker Evans. Ein Lebenswerk” im Martin-Gropius-Bau

© Constanze Seifert

Ausstellung “Walker Evans. Ein Lebenswerk” im Martin-Gropius-Bau

Kurzbiografie

1903 Geboren in St. Louis, Missouri, USA

1922-1924 Phillips Academy, Andover, und Williams College, Williamstown, Arbeit in der NY Public Library

1926 Paris-Aufenthalt, erste Fotografien

1928-1930 New York, erste Veröffentlichungen in „The Bridge“ von Hart Crane

1931 Serie über Viktorianische Häuser

1932 Schiffsreise nach Tahiti

1933/34 Reise nach Kuba und Fotos für das Buch „The Crime of Cuba“ (1933) von Carleton Beals. Erster Auftrag für das Wirtschaftsmagazin „Fortune“. Das MoMA zeigt die Ausstellung „Photographs of the 19th-Century Houses” mit 39 Evans-Fotografien

1935-1937 Kooperation mit der Resettlement Administration/Farm Security Administration (FSA)

1939 Retrospektive „Walker Evans. American Photographs“ im MoMA (nochmal 1962). Porträts von Fahrgästen in der New Yorker Subway

1940/41 Buch-Publikation „Let Us Now Praise Famous Men“ über drei Pächterfamilien in Alabama mit Texten von James Agee und Evans Fotos von 1936 aus Hale County

1945-1965 Anstellung bei dem Wirtschaftsmagazin „Fortune“

1947 Retrospektive im Art Institute of Chicago

1964/65-1972 Professur für Graphic Design, Yale University, New Haven

1966 Buch „Many Are Called“ und Portfolio „Message from the Interior“. MoMA-Ausstellung „Walker Evans. Subway Photographs“

1969 Fotografiert bei Robert Frank in Nova Scotia, Kanada

1971-1973 Retrospektive im MoMA und Wanderausstellung. Fotos mit Polaroid SX-70

1975 Verkauf der Abzüge. Tod in New Haven, Connecticut

Walker Evans. Ein Lebenswerk

Ausstellung im Martin-Gropius-Bau

25. Juli-9. November 2014

Veranstalter: Berliner Festspiele. Eine Ausstellung der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln, aus der Sammlung von Joan und Clark Worswick. Gefördert durch den Sparkassen-Kulturfonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, die Berliner Sparkasse und die Sparkasse Köln-Bonn. Im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie Berlin.

Kurator: James Crump

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/09/30/walker-evans-ein-lebenswerk/