Quelle: https://visual-history.de/2025/03/31/gundermann-comics-als-medium-von-erinnerungskulturen-verstehen/

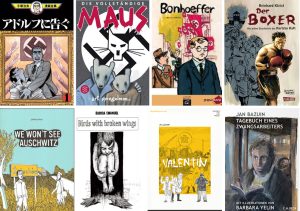

The comprehensive conference program promises to generate fruitful insights for the transdisciplinary discourses on comics as part of public and academic history. We aim to facilitate exchange among researchers, artists, and educators. In 22 panels on a range of topics, from Indigenous history and representations of the Holocaust to legal history, legacies of colonialism, and many more, the international line-up of scholars will discuss historioGRAPHICS from multiple disciplinary and professional perspectives.

We look forward to a keynote lecture by Prof.

[...]