Der Interdisziplinäre Forschungsverbund Digital Humanities in Berlin (ifDHb) lädt zum 9. Berliner DH-Rundgang ein:

Termin: Mittwoch, 13. Mai 2015, 10:00(s.t.)-11:30 Uhr.

Institut: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.

Ort: Oberwallstraße 9, 10117 Berlin, 6. OG.

Zur Anmeldung zum 9. Berliner DH-Rundgang.

via Larissa Wunderlich:

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft erforscht die dynamische Beziehung von Internet und Gesellschaft aus verschiedenen disziplinären und interdisziplinären Perspektiven. Die Forschungsagenda des Instituts unterstreicht die zunehmende Verflechtung digitaler Infrastrukturen mit dem alltäglichen Leben. Unser gemeinsames Ziel ist es, die fortwährende Veränderung des Internets und seiner Dienste zu betrachten. Den Schwerpunkt setzen wir dabei auf kritische Momente und strukturelle Verschiebungen. Wir verstehen uns als Plattform für Forscher im Bereich Internet und Gesellschaft und fördern die kooperative Entwicklung von Projekten, Anwendungen und Forschungsnetzwerken. Durch unterschiedliche Formate teilen wir unsere wissenschaftliche Arbeit mit der interessierten Öffentlichkeit, einschließlich politischer Akteure, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.

Die Digital Humanities stellen die Verknüpfung geisteswissenschaftlicher Fragestellungen mit Instrumenten aus der Informatik dar. Durch Verfahren wie Textmining, Netzwerkanalyse und Maschinenlernverfahren können klassische Forschungsgegenstände der Geisteswissenschaften auf neue Art und Weise und unter Berücksichtigung großer digitaler Datenmengen systematisch untersucht werden. Digitale Archive und Museen machen Kulturgüter zunehmend mit innovativen Techniken digital zugänglich und eröffnen so neue Möglichkeiten für Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das Internet spielt hierbei eine entscheidende Rolle.

Durch das Internet ergeben sich neue Möglichkeiten der Interaktionen mit digitalen Kulturgegenständen jeglicher Art (etwa in der sog. “virtual citizen science”), für Wissenschaftler und interessierte Laien gleichermaßen. Zudem erweitert sich aber auch das Verständnis dessen, was digitale Kulturdaten sind, durch das Internet entscheidend. Zu Digitalisaten kommen die Texte, Bilder, Videos und Websites hinzu, die in den sozialen Medien generiert werden und die Aufschluss darüber geben, wie Menschen online kommunizieren, Informationen weitergeben und sich kreativ darstellen. Es ergeben sich methodisch zum Teil starke Konvergenzen mit den Sozialwissenschaften, etwa bei Verfahren wie dem Textmining, welches politische Haltungen in der Gegenwartskommunikation ebenso einfangen kann, wie Themen in historischen Korpora. Medieninhalte, die heute in den sozialen Medien generiert werden, sind für die Digital Humanities ebenso relevant wie digitalisierte Kulturgüter, schon allein deshalb, weil sie Darstellungsformen nutzen, mit denen die Geisteswissenschaften sehr vertraut sind (Sprache, Bilder, Ton).

Folgende Fragen werden uns inhaltlich bei diesem Berliner DH-Rundgang leiten:

- Welche technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen spielen im Umgang mit digitalen Kulturgütern eine Rolle?

- Wie kann das Internet für die Interaktion mit digitalen Kulturgütern in Archiven und Museen eingesetzt werden?

- Welche Bedeutung hat das Internet für die Bürgerwissenschaft (“virtual citizen science”)?

- Wie lassen sich innovative computergestützte Verfahren effektiver in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung einsetzen?

Programm

- 10:00 Uhr: Begrüßung (Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Direktorin des HIIG)

- 10:15 Uhr: Was haben Internet und Gesellschaft mit den Digital Humanities zu tun? (Dr. Cornelius Puschmann)

- 10:35 Uhr: Open Science und die Humanities (Benedikt Fecher)

- 10:45 Uhr: Internet Policy Review (Frédéric Dubois)

- Im Anschluss: Rundgang durch das Haus

Zum Vormerken:

Gastgeber des 10. Berliner DH-Rundgangs am 29. Juni 2015, von 16:30-18:00 Uhr, ist das Institut für Informatik / AG Netzbasierte Informationssysteme an der Freien Universität Berlin.

Sie wollen Ihre Institution bei einem Berliner DH-Rundgang vorstellen? Dann schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail an info@ifdhberlin.de oder nehmen Sie telefonisch Kontakt zu uns auf.

Alle Termine des Berliner DH-Rundgangs finden Sie auf der Website: www.ifdhberlin.de/arbeitsfelder/dh-rundgang.

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4987

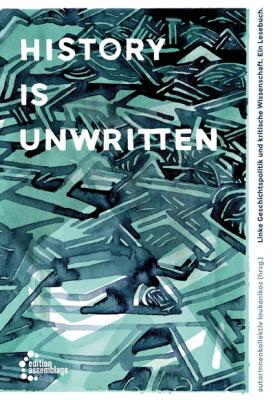

Jetzt ist der formidable Band auch bei mir eingelangt:

Jetzt ist der formidable Band auch bei mir eingelangt: