Frühneuzeitliche Adelschroniken sind durchwirkt von Fiktionen. Seit dem Zeitalter Maximilians I. war die gelehrte Historiographie bemüht, möglichst alte und glanzvolle Ursprünge und eine möglichst lückenlose Stammreihe darzulegen. Überlieferungslücken wurden kreativ durch Erfindungen oder hypothetische Rekonstruktionen geschlossen. Für die "Epidemie an antik oder biblisch inspirierten Phantasie- oder Imaginationsgenealogien"1 hat Beat Rudolf Jenny schon 1959 den drastischen Begriff der "Herkommensseuche" gewählt.2 Das "Herkommen" war ein Schlüsselbegriff jenes vormodernen Geschichtsdiskurses.3 Die berühmteste aristokratische deutsche Familienchronik des 16. Jahrhunderts, die monumentale "Zimmerische Chronik", ist reich gesättigt mit Fiktionen zur früh- und hochmittelalterlichen Geschichte.4 Ihr Autor Graf Froben Christoph von Zimmern hat die "komplette zimmerische Frühgeschichte zusammenfabuliert", wobei es ihm, so Gerhard Wolf, um "Herrschaftslegitimation durch Traditionsfiktion" ging.5 "Fälschungen, Fiktionen, kombinatorische Erfindungen, historisierende Rückprojektionen haben in der frühen Neuzeit Konjunktur; Traditionen werden auf breiter Front erfunden oder zurechtgebogen".6

Die Trenbach-Chronik im Niederösterreichischen Landesarchiv St. Pölten

Erst nach meinem ungedruckten Vortrag "Mittelalter-Rezeption, höfische Erinnerungskultur und retrospektive Tendenzen" (Rudolstadt 2001)7 wurde ich auf die Chronik eines Wenzel Gruber aufmerksam, die in der Trenbach-Chronik in der Handschriftensammlung des Ständischen Archivs im Niederösterreichischen Landesarchiv (Signatur: HS StA 0327) verwertet ist. In einem Beitrag "Greisenklage und Wenzel Gruber" zur Mailingliste Mediaevistik vom 27. November 20048 vermutete ich, es handle sich um eine Fiktion aus der Zeit um 1550. Ich stützte mich damals auf die Beiträge von Hans-Dieter Mück9 und Andreas Zajic10, die gemeinsam mit Frieder Schanzes Verfasserlexikons-Artikel über Wenzel Gruber11 den einzigen brauchbaren Ansatzpunkt für eine quellenkundliche Beurteilung der Trenbach- und Gruber-Chronik bieten12. In Wolfenbüttel referierte ich 2010 über "Codexmythen und Codexphantasien" (die Thematik des Rudolstädter Vortrags von 2001 teilweise wieder aufnehmend) und wiederholte - anhand des alten Teilabdrucks von 187213 - meine Einschätzung, dass die Chronik Wenzel Grubers eine Quellenfiktion sei. Die Handschrift wurde vor kurzem online gestellt. Zuvor konnte ich Reproduktionen nutzen, für deren liebenswürdige Vermittlung ich Volkhard Huth vom Institut für Personengeschichte in Bensheim sehr herzlich danken möchte.14 Bei der Lektüre bestätigte sich mein Verdacht, dass die Handschrift eine unbekannte zweite Überlieferung von Jakob Püterichs 'Ehrenbrief' darstellt.

Die in sauberer Kanzleischrift geschriebene Handschrift beeindruckt durch eine Vielzahl qualitätvoller farbiger Illustrationen, meist Wappen/Ahnenproben, aber auch Personenporträts, entweder nach Grabsteinen oder nach der Wirklichkeit gezeichnet.15 Der Titel "Khurtzer begriff des herkhommens, lebenns unnd thuen des allten, edln unnd rittermessigen geschlechts der Trenbeckhen von Trenbach etc." enthält den erwähnten Schlüsselbegriff "Herkommen". Es folgt eine Darlegung der komplexen Entstehungsgeschichte der Chronik: Um 1450 habe sie ein Mönch Wenzel Gruber, Kaplan des Hans von Trenbach, verfasst. Überarbeitungen stammten von dem Schulmeister zu Passau und Kremsmünster Johann Awer um 1550, danach gab es Korrekturen vom Pfarrer zu Lochen am Mattsee Hans Trenbeck. Schließlich habe der Passauer Maler und Bürger Leonhard Abent das Buch 1590 gemalt. Ab dem Jahr 1550 habe Bischof Urban von Trenbach die Chronik fortgesetzt. Darunter ist ein Handschriftenstempel des Bischofs zu sehen, links ein eingeklebter Porträtholzschnitt Urbans aus dem Jahr 1564.

Auf die Genese des Texts beziehen sich auch einige Hinweise in der Chronik. Die Einleitung, die auch ausdrücklich Rechenschaft ablegt über die Bearbeitung der Gruber-Chronik, ist datiert 1. Dezember 1552 (Bl. 11v), Grubers Vorrede wird als Ganzes zitiert, Bl. 25v sagt ein "Tertius corrector L. S.", der Bearbeiter Grubers habe die Chronik bis 1552 geführt. Das alles für bare Münze zu nehmen, ist, wie ich meine, nicht ratsam. Eine genaue Datierung setzt ein intensives Durcharbeiten und Überprüfen des Texts voraus, was noch zu leisten ist. Schon in dem angeblich 1552 entstandenen Anfangsteil wird auf ein erst 1557 erschienenes Buch von Wolfgang Lazius Bezug genommen (Bl. 19r). Die am Schluss wiedergegebenen Turnierreime erhielt der Verfasser 1564 von Lazius aus Wien. Eines der Horoskope trägt die Jahreszahl 1574 (Bl. 237r). Man wird vorläufig annehmen dürfen, dass die Inhalte der Chronik im wesentlichen im dritten Viertel des 16. Jahrhunderts zusammengetragen wurden. Gegen die Datierung der St. Pöltener Handschrift in das Jahr 1590, wie auf dem Titelblatt angegeben, spricht aus meiner Sicht nichts.

Wappen und Ahnenproben, auch gemalte Porträts, gehören zum typischen Bestand frühneuzeitlicher Familienchroniken. Humanistische Gelehrsamkeit ist ebenfalls nicht selten, aber es hat den Eindruck, als ob für den Verfasser der Trenbach-Chronik die Welt gelehrter Zitate in besonderem Maße zur aristokratischen Standeskultur gehörte. Neulateinische Poesie ist in der Chronik mehrfach vertreten, die mit Gelehrsamkeit prunkende Einleitung führt sogar italienische Verse an (der Abdruck 1872 hat diese Teile weggelassen). Bemerkenswert sind auch die Horoskope, die ab dem Anfang des 16. Jahrhunderts (Bl. 148r) immer wieder begegnen. Exkursartige Darstellungen gelten dem Adelsbegriff und der Wappenführung, der Existenz von Drachen (als Ehrenrettung der Angaben Grubers über einen Drachenkampf), dem Kampfrecht und dem Turnierwesen.

Spiritus rector der eingehenden Beschäftigung mit der Trenbacher Familiengeschichte war offenbar der 1525 geborene Passauer Bischof Urban von Trenbach, der dem Bistum von 1561 bis zu seinem Tod 1598 vorstand16 Die Trenbach-Chronik darf nicht isoliert betrachtet werden, ist also einzubetten in die gelehrte Hofkultur Urbans, die jedoch noch näher erforscht werden müsste. Neben dem Programm der Passauer Tren(n)bach-Kapelle bietet sich das Material aus den Passauer Inschriftenbänden zum Vergleich an. Bischof Urban ließ 1581/83 sein Schloss Obernzell mit gelehrten mehrsprachigen Sprüchen und anderen anspruchsvollen Bildungsinhalten ausstatten. 1581 datiert sind Kartuschen der ehemaligen Schlosskapelle mit moralisch-religiösen Sprüchen, vor allem auf Latein, aber auch auf Griechisch, Hebräisch und Syrisch. Vor allem das Werk von Juan Luis Vives hat die entsprechenden Sentenzen geliefert. Auch das Gebälk im Festsaal trug 54 vergleichbare mehrsprachige Sprüche (ebenfalls vor allem nach Vives), ein Leitfaden für weisen Lebenswandel. Außergewöhnlich darf ein umfangreicher Päpstefries mit Wappen von 1583 genannt werden, der auf Befehl Bischof Urbans geschaffen wurde. Ein Kamin war ebenfalls mit lateinischen Sprüchen geschmückt.17 Demonstrativ lässt der Bischof polyglotte Gelehrsamkeit demonstrieren. Das gilt nicht weniger für den von Urban seiner Familie gestifteten Rotmarmor-Altar der Trenbachkapelle (am ehemaligen Passauer Domkreuzgang) von 1572, der Inschriften auf Latein, Griechisch und Hebräisch trägt.18

Höchst ungewöhnlich ist die genealogische Konzeption der vom Bischof für sein Geschlecht bestimmten Kapelle. Die 1572 datierte Scheingräberwand (offenbar nach dem Vorbild der Columbarien der römischen Katakomben) enthält 216 gemalte Inschriftentafeln mit 158 Gedenkinschriften für je ein Mitglied der Familie samt Wappen der Ehefrauen.19 Ursprünglich reichte die Reihe bis Hans Christoph von Trenbach (Nr. 165), doch wurden bis nach 1598 weitere Familienangehörige nachgetragen.

Die Bearbeiter des Passauer Inschriftenbandes kannten zwar Abschriften der Inschriftenfolge von 1572 in zwei handschriftlichen Passauer Inschriftensammlungen20. Es ist ihnen jedoch entgangen, dass diese Trenbach-Genealogie von 1572 auch handschriftlich zirkulierte. Unter den Manuskripten des Historischen Vereins für Oberbayern im Stadtarchiv München findet sich das wappengeschmückte "Gedechtnus und begrebnus etlicher des alten und edlen Geschlechts der Trenbecken von Trenbach".21 Helmut Freiherr von Tautphoeus veröffentlichte 1913 eine in seinem Besitz befindliche Handschrift "Gedechtnüs vnd begrebnüs Etlicher des Alten vnd Edlen Geschlechts der Trenbecken von Trenbach. A. D. MDLXXII."22 Auch sie war mit Wappen geschmückt, der Wortlaut entspricht der Inschriftenfolge der Trenbach-Kapelle. Von Ritter Arnold von Trenbach 1160 bis Nr. 144 reicht diese Version.

Sowohl die Trenbach-Chronik in St. Pölten als auch die Genealogie von 1572 dokumentieren für den Passauer Bischof eine intensive Pflege der eigenen Familiengeschichte. Seinen Eltern spendierte er 1589 ein prachtvolles Grabdenkmal im Stift Reichersberg am Inn.23 Um gewisse Malerarbeiten auszuführen schickte er seinen Hofmaler Leonhard Abent 1591 nach Reichersberg. Dieser Passauer Bürger, der für die Ausstattung der Trenbach-Chronik verantwortlich zeichnet, ist von 1574 bis zu seinem Tode 1603 als Hofmaler bezeugt.24

Wer nach Ansicht des Bischofs das Familienwappen unbefugt führte, musste mit seinem erbitterten Widerstand rechnen. Er ging 1586 gegen einen Göttweiger Konventualen Laurentius Trennbeck, Pfarrer zu Unternalb, vor, der ein unehelicher Sohn einer Trenbacherin war. Er ließ ihm alle Petschaften, Wappenringe und Siegel abfordern und wiederholte seinen Befehl nochmals, als dies offenbar nichts fruchtete. Der Pfarrer sollte in Verwahrung genommen werden, bis er alle Gegenstände ausgeliefert hatte, "do er vnsers Alten Trenbeckischen namen und stammens adelichen Wappens sich mit vnfung missbraucht".25

Ein genauer Vergleich der Genealogie von 1572 und der Trenbach-Chronik wäre nötig, aber schon ein flüchtiger Blick offenbart erhebliche Differenzen. Die Trenbach-Chronik listet Familienangehörige seit dem 10. Jahrhundert, während die Genealogie den Ritter Arnold als Spitzenahn nennt. Arnold erscheint mit der gleichen Jahreszahl 1160 zwar in der Trenbach-Chronik, wird aber nicht besonders hervorgehoben (Bl. 51r). Im ersten Stemma des Bandes Bl. 56v befindet sich sein Kreis unscheinbar am rechten Rand.

Mir erscheint es unwahrscheinlich, die gründlichen familiengeschichtlichen Recherchen und die demonstrative Vielsprachigkeit in der Chronik sowie auf den genannten Monumenten allein dem Bischof selbst zuzuschreiben (auch wenn dieser gelehrter Beiträger von Wiguleus Hund war, wie unten zu lesen ist). Anzunehmen ist die Mitarbeit von einem oder mehreren Gelehrten in seinem Umkreis. In Betracht käme der Kanoniker Lorenz Hochwart,26 der im sogenannten Trenbach-Codex (München, BSB, Clm 27085), einem bistumsgeschichtlich wichtigen historiographischen Sammelband aus der Anfangszeit Bischof Urbans, 1563 die Passauer Bischofschronik des Protestanten Kaspar Bruschius27 überarbeitete28. Aber Hochwart starb schon 1570. Ob man mehr über die auf der Titelseite genannten Beteiligten Johann Awer und Hans Trenbeck herausfindet, bleibt abzuwarten. Nicht sicher ist, ob es sich bei "L.S." in "Tertius corrector L.S." um Namensinitialen handelt.

Über Auer ist bisher nur ganz wenig bekannt. Sechs lateinische Verse "a Ioanne Auer ex Kremsmünster Artium candidato Vienne scriptum" auf den Tod Christophs von Trenbach29 1552 überliefert die Chronik (Bl. 218v). 1557 studierte Auer in Padua.30 1560 erschien in Wien von M. Johann Auer ein Gedicht zur Hochzeit von Johann Friedrich Hofmann von Grünbühel.31

Dem Verfasser der Trenbach-Chronik, der sich selbstbewusst als Ich-Erzähler präsentiert, kam es darauf an, die Beschäftigung mit den Ursprüngen des Geschlechts als gelehrtes Thema von Dignität darzustellen. Er gibt an, der Wiener Professor Wolfgang Lazius (dieser starb 1565)32 habe die Chronik Wenzel Grubers gelesen und sei davon zu einer etymologischen Spekulation inspiriert worden (Bl. 19v). Der aus Passau gebürtige Wiener Jurist Philipp Gundelius (gestorben 1567)33 habe - die Chronik suggeriert: nach der Lektüre Grubers - den fiktiven Trierer Stadtgründer Trebeta34 ins Spiel gebracht. Bl. 23v steht ein kurzes lateinisches Carmen des Johannes Engerdus35 auf die Familie, das "Vencslaus monachorum ex ordine Gruber" hervorhebt. Von dem späteren Ingolstädter Rhetorik-Professor Engerdus, von dem auch lateinische Verse Bl. 43r-v über einen Drachenkampf stammen, weiß die ADB, er sei um 1565 in Passau von Urban von Trenbach dazu bewogen worden, zum Katholizismus zu konvertieren.36

Die Quellenfiktion Wenzel Gruber

Vor mir hat anscheinend niemand die Authentizität des Geschichtswerks Wenzel Grubers, der angeblichen Hauptquelle der Trenbach-Chronik, in Frage gestellt. Wohl aber hat der bedeutende bayerische Historiker Wiguleus Hund37 im bis 1830 ungedruckten dritten Teil seines "Bayrisch Stammen-Buchs" (Erstausgabe von Bd. 1 und 2 in Ingolstadt 1586/8638) erhebliche Zweifel an den Angaben Grubers angemeldet.39 Bischof Urban habe selbst die Chronik als falsch und irrig bezeichnet. Anhand seiner Recherchen zu anderen Familien kann Hund die Angaben Grubers nicht bestätigen. Bischof Urban habe ihm ein altes Stiftungsverzeichnis der Deutschordenskommende Gangkofen überlassen, das etliche Trenbeck-Stiftungen kenne, aber nichts von den genealogischen und Heirats-Nachrichten Grubers wisse. Hund, dessen Trenbeck-Passage 1582 datiert werden kann40, lag offenbar eine frühere Version der Trenbach-Chronik vor, die den Bericht Grubers über Hans von Trenbach in Ich-Form enthielt. Hund teilt ihn glücklicherweise komplett einschließlich des abschließenden, angeblich von Hans von Trenbach verfassten Gedichts ('Greisenklage') mit. Die erhaltene Handschrift der Chronik von 1590 verarbeitet diese Angaben Grubers, ist aber keine wörtliche Wiedergabe und auch mehr als eine getreu dem Text bei Hund folgende Paraphrase ohne Erzähler-Ich. Vor der Wiedergabe der Greisenklage unterrichtet der Chronist Bl. 131r-v über den Lebensweg Grubers. Abweichungen sind auch bei den Anekdoten über Ortolf den Jüngeren zu konstatieren, die Hund offenbar ebenfalls aus seiner Version der Trenbach-Chronik hat.41 Hunds Fassung muss aber auch schon die gelehrten Kombinationen über die Ursprünge enthalten haben, denn er bezieht sich auf die erwähnte Äußerung von Wolfgang Lazius, die in der Chronik als Frucht der Lektüre Grubers dargestellt wird.

Was Hund über Bischof Urbans Kritik mitteilt, erstaunt, denn in der Trenbach-Chronik wird schonend mit der Vorarbeit Grubers umgegangen. Ein Urteil durfte sich der Prälat freilich durchaus erlauben, war er doch in der Lage, Hund eigenhändig genealogische Beiträge zu liefern.42 Der Weingartener Mönch Gabriel Bucelin spendete 1667 Urban von Trenbach, vom dem er ein Manuskript zu den Ahaimern zur Verfügung hatte, hohes Lob43. Auch Hund erwähnt bei dieser Familie die Zuarbeit des Bischofs in seinem Stammen-Buch44

Hunds Fassung muss ebenso wie die überlieferte Chronik den Eindruck erweckt haben, dass die gesamte ältere Genealogie auf Wenzel Grubers Werk aus dem 15. Jahrhundert zurückgeht. Er stellt nämlich fest, dass im Turnierbuch (Georg Rüxners45) auf dem Zürcher Turnier 1165 Arnold Trenbeck erscheine, Gruber aber sage, Ulrich Trenbeck sei dabei getötet worden, woran Hund zweifelt: "Dauon finde ich daselbst oder Anderswo nichts".46 In der Trenbach-Chronik wird vor allem im einleitenden Teil auf Gruber ausdrücklich Bezug genommen, sonst eher selten. Daher fehlt bei der Angabe über den Tod Ulrich Konrads von Trenbach auf dem Turnier von Zürich 1165 (Bl. 57v) ein ausdrücklicher Hinweis auf Gruber. Die Bearbeitungsprinzipien des Trenbach-Chronisten suggerieren aber, er habe Gruber höchst getreu wiedergegeben. Wer dieser Angabe Glauben schenken will, muss die Notiz zum Zürcher Turnier dann auch (ebenso wie Hund) Gruber zuweisen, womit - unter dieser Prämisse - der Fälschungsnachweis erbracht wäre: Denn eine Quelle des 15. Jahrhunderts kann unmöglich das von dem Herold Georg Rüxner47 erfundene und 1530 erstmals publizierte Turnier von Zürich kennen!

Historisch Interessierte konnten sich im bayerisch-österreichischen Raum in der frühen Neuzeit den ungedruckten dritten Teil von Hunds Stammen-Buch leicht verschaffen. Die Vita des Hans von Trenbach vermochte zu fesseln als Verbindung des mit einer Prise Abenteuer gewürzten Hoflebens und asketischer Frömmigkeit, was dem Erreichen eines biblischen Alters (115 Jahre!) nicht entgegenstand. In der 1733 erschienenen Fortsetzung von Anton Wilhelm Ertls "Relationes Curiosae Bavaricae" gilt der 25. Bericht dieser Person: "Der hochbetagte fromme Hofmann und Carthäuser Johann von Trennbach"48 Erbaulich ausgewalzt wurde dieser Abschnitt von Alois Adalbert Waibel in den "Lebensblüthen für junge Freunde des Christenthums" (München 1829).49 Ebenfalls an die christliche Jugend richtete sich die Bearbeitung von Reding von Biberegg in den Stuttgarter "Jugendblättern" 1863: "Ein uralter Hofmeister".50 Weniger fromm gerierten sich die Wiedergaben aus Hund in Lorenz von Westenrieders Baierisch-historischem Kalender für 178751, in Hormayrs Taschenbuch 1842 ("Der Kriegsheld, Hofmann und hundertjährige Layenbruder Hanns von Trennbach")52 und im Oberbayerischen Archiv Jg. 12 (1851).53 Nach Westenrieder referierte 1816 Joseph von Obernberg in einem Reisebericht breit den Lebensweg des Adeligen.54

Großen Eindruck machten auch die sechs Verse, die Trenbach heimlich an die Tür der Elisabethkapelle im Schloss Burghausen geschrieben haben soll:55

Etwann het ich ein gewonnhait

wann ich außraydt

dass ich Gott vasst bath

Das ich widerkhum drat

Nun bit ich Gott inniclich sehr

das ich widerkhumb nimmermer

Ob es diese Inschrift - sie zählt noch heute zu den anerkannten Burghausener Sehenswürdigkeiten56 - damals tatsächlich gegeben hat, lässt sich nicht nachweisen. Wie die 'Greisenklage' nimmt sie das Thema Alter auf und verbindet es mit dem greisen Trenbach. Trenbach begab sich, weiß die Chronik, sofort zur Kartause, seine Abschieds-Inschrift ist also zugleich eine Absage an die Welt. In der heutigen Fassung stammt die Inschriftentafel aber aus dem 17. Jahrhundert und wurde offenkundig mit Angaben aus Hund ergänzt, kann also die Angaben der Chronik nicht bestätigen.57

Auch seriöse historische Darstellungen schrieben unkritisch nach, was ihnen Hund oder der auf Hund fußende Burghausener Stadthistoriker Johann Georg Bonifaz Huber 186258 über Hans von Trenbach präsentierten. Nie und nimmer glaube ich, dass Hans von Trenbach 115 Jahre alt wurde.59 Diese Nachricht findet sich sowohl im Gruber-Zitat bei Hund60 als auch in der - sicher von Bischof Urban autorisierten - Genealogie von 1572 (Nr. 51: Hans Trenbach zu Altenbeirn Ritter, Landhofmeister in Bayern obiit 1468, Laibruder zu Gaiming vixit annos 115). Trotz der von Hund angedeuteten Vorbehalte Bischof Urbans gegen Gruber akzeptierte er das offenkundig legendäre Alter.

Es wäre an der Zeit, das Abschreiben einzustellen und mit dem Überprüfen anhand archivalischer Quellen anzufangen. Positiv darf immerhin vermerkt werden, dass im Passauer Inschriftenband 2006 die Aussage, ein Hans von Trenbach sei Laienbruder in der Kartause Gaming gewesen, durch einen dortigen Nekrologeintrag verifiziert werden konnte.61 Auch im Zisterzienserkloster Raitenhaslach, wo eine Grablege des Geschlechts war, vermerkte man zum 25. Juli den Jahrtag eines adeligen Kartäuserkonversen Johannes (Tren?)bechk.62

Früher, als man historiographische Werke üblicherweise anhand der Faktenwahrheit bewertete, hätte man nicht gezögert, den Verfasser der Trenbach-Chronik dreistester Erfindungen hinsichtlich der älteren Genealogie der Familie zu beschuldigen. Mindestens bis zum 13. Jahrhundert scheinen alle Familienmitglieder und Heiratsverbindungen fiktiv zu sein. Um sie als tapfere Helden und Ritter beschreiben zu können, attestierte ihnen der Chronist gern die Teilnahme an bekannten Kriegszügen der deutschen Herrscher. Der angeblich 1160 bezeugte Spitzenahn Arnold der Trenbeck-Genealogie 1572 begleitete Friedrich Barbarossa auf einem Kriegszug in Italien. Die Familienangehörigen wurden also an passender Stelle in die Reichsgeschichte eingehängt. Solche genealogisch motivierten Fälschungen waren in der frühen Neuzeit nicht selten.63

Es liegt auf der Hand, dass für die Fiktionen erforderlichen historischen Kontext-Informationen in der Mitte des 16. Jahrhunderts aus gedruckter Literatur eher leicht zu beschaffen waren, im 15. Jahrhundert aber nur sehr schwer. Wer sich ein wenig mit der Adelsgeschichte auskennt, benötigt keinen detaillierten "Faktencheck", um die kruden Erfindungen aufzudecken. Ohnehin versagt die mir bekannte Sekundärliteratur in Sachen Trenbach-Genealogie vor dem 15. Jahrhundert, und auch mit dem in Monasterium.net64 bereitgestellten Material sowie bei Online-Recherchen nach den später im Besitz der Familie befindlichen Herrensitzen (Schloss Sankt Martin im Innkreis und andere) kommt man nicht ohne weiteres über das 15. Jahrhundert zurück. Es kann natürlich nicht angehen, ohne nähere Prüfung jeden Träger des Namens Trenbach/Trenbeck der angeblich aus Ober- und Niedertrennbach bei Gangkofen zuzuweisen. Dass Hans-Dieter Mück die auf Wenzel Gruber zurückgeführte Ursprungsfiktion, die Familie sei um 900 aus Griechisch-Weissenburg in Ungarn nach Bayern eingewandert, als Faktum ausgibt, kann man nur mit Kopfschütteln lesen.65 Besonders umfangreich fiel die Bearbeitung der Familiengeschichte durch Johann Baptist Wittig im "Neuen Siebmacher" zum Niederösterreichischen Adel aus,66 aber sie ist für die älteren Generationen völlig wertlos, da sie ohne Kritik (und ohne Belege) die Chronikangaben übernimmt. Es begegnet der 115jährige Johann, aber auch der in Zürich 1165 gestorbene Ritter Ulrich, obwohl man 1918 längst hätte wissen können und müssen, dass dieses Turnier nie stattgefunden hat. Der Passauer Prälat Ludwig Heinrich Krick begann 1924 klugerweise erst mit dem 115jährigen Hans dem Reichen und führte seine Stammtafel bis zum 1637 gestorbenen "ultimus stirpis" Hans Christoph, gibt aber keinerlei Nachweise.67

Hat der Trenbach-Chronist neben zahlreichen Familienmitgliedern auch Wenzel Gruber und seine Chronik erfunden? Die vielen Fiktionen, die im 16. eher als im 15. Jahrhundert verfügbares historisches Wissen voraussetzen, müssen stutzig machen. Aus dem Werkkomplex Gruber ausgerechnet die nicht vor 1530 denkbare Nachricht zum Zürcher Turnier herauszubrechen, um die Authentizität Grubers zu retten, erscheint methodisch verfehlt. Es gibt aber noch weitere Fälschungsindizien. Vergleichsweise wenig Gewicht hat das Argument, dass ein Wenzel Gruber, Benediktiner zu Scheyern, in anderen Quellen nicht dingfest gemacht werden kann. Das kann an Überlieferungsverlusten liegen oder einfach daran, dass noch nicht gründlich nach Gruber gesucht wurde. Immerhin hat sich ja niemand wirklich eingehend mit der Quellenkritik seiner Chronik beschäftigt. Frieder Schanze schrieb einen kurzen Lexikonartikel, Mück fokussierte sich auf die Greisenklage und Zajic ging es primär um die Verwertung von Grabdenkmälern durch den Chronisten. Wenzel Gruber hat einen für Altbayern sehr untypischen Vornamen, und ihm wird eine eher ungewöhnliche Vita zugeschrieben, teils in dem von Hund überlieferten Textbruchstück in Ich-Form, teils in der Vorrede (ebenfalls mit selbstbewusstem Ich), die in der Trenbach-Chronik wörtlich wiedergegeben wird. Nachdem er des Hofdienstes überdrüssig war, vermittelten ihm seine Herren, die von Trenbach, einen Dispens in Rom (aber er erscheint nicht in den einschlägigen kurialen Quellen68). In Salzburg zum Priester geweiht, wurde er 33 Jahre später nach dem Tod seines Herrn Hans von Trenbach (1468) auf Fürsprache von dessen Sohn Ortolf (dem Älteren) Mönch in Scheyern. Während Hans von Trenbach 18 Jahre in der Kartause Gaming lebte, hielt es Gruber kaum ein halbes Jahr dort aus. Mück schließt aus der Bezeichnung Margarethes von Österreich (gestorben 1486) als "meiner gned Frauen"69, Gruber habe seine Chronik zwischen 1468 und 1486 geschrieben.70

Im 15. Jahrhundert muss eine solche selbstbewusste Redseligkeit, die das eigene Ich in den Chroniktext einbringt, erstaunen. Für die nähere Prüfung der Authentizität stehen nur diese beiden Textstücke, in denen Gruber als Ich spricht, zur Verfügung. Die weiteren ausdrücklichen Erwähnungen Grubers sind unergiebig; der "Fälschungsnachweis" anhand der Rüxner-Rezeption soll die jetzige Analyse nicht beeinflussen. Da Fälschungen mich in den letzten Jahren wiederholt beschäftigt haben,71 gestatte ich mir einige methodische Vorbemerkungen. Im Original vorliegende Quellen können mit naturwissenschaftlichen Verfahren untersucht werden.72 Bei abschriftlicher Überlieferung scheidet die äußere Quellenkritik jedoch aus. Die Formgebundenheit der mittelalterlichen Urkunde macht es leichter, ein Fälschungsverdikt zu belegen. Bei neuzeitlichen Quellenfälschungen, die nicht-urkundliche Texte betreffen, gibt es zwar auch oft Konstellationen, bei denen kein vernünftiger Zweifel möglich ist, aber eben auch das Gegenteil: Es bleibt bei einem "non liquet", oder ein Konsens kann nicht erzielt werden.73 Weder eine sehr späte Überlieferung noch eine verschollene Vorlage rechtfertigen allein einen Fälschungsverdacht. 1868 publizierte Joseph Aschbach seine Überzeugung, die Werke der Nonne Hrotsvit von Gandersheim seien humanistische Fälschungen von Konrad Celtis und dessen Freunden - und blamierte sich damit.74 Wenn eine Quelle zu "interessant" erscheint, also wichtige unbekannte oder besonders farbige Details bietet, rechtfertigt dies zwar einen gewissen "Anfangsverdacht", aber der Fälschungsvorwurf muss mit hinreichend starken Indizien untermauert werden. In problematischen Fällen wie dem des Rheingauer Privatgelehrten F. W. E. Roth (1853-1924)75 wird man sich damit begnügen müssen, die Beweislast umzukehren, also so viele gewichtige Verdachtsmomente aufzuhäufen, dass ein Forscher, der die von Roth angeführten, nicht mehr auffindbaren Quellen (z.B. Dokumente zu den Mainzer Meistersängern im 16. Jahrhundert) nicht ohne nähere Begründung verwerten darf. Einen "perfekten Mord" mag es nicht geben, aber je kürzer ein zu untersuchender Text ist, um so größer ist die Chance, dass der Fälscher Anachronismen vermeiden kann und aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden muss.76 Eine Unschuldsvermutung wie im Strafprozess gibt es bei Geschichtsquellen freilich nicht; ein Fälschungsfall darf immer wieder neu aufgerollt werden. Bei Wenzel Gruber bin ich zwar fest davon überzeugt, dass es seine Chronik im 15. Jahrhundert nicht gegeben hat, aber ich könnte durch den Fund eines entsprechenden Handschriftenfragments düpiert werden. Beweise im naturwissenschaftlichen Sinn sind dem Historiker ohnehin verwehrt. Wenn sich aber keine ernstzunehmenden Verteidiger Grubers finden, könnte mein Fälschungsverdacht (wenn er denn wahrgenommen und zitiert würde) womöglich - prinzipiell revisibles - Handbuchwissen werden.

In der Gruber-Chronik als Codexphantasie77 steckt eine weitere Codexphantasie, nämlich der Verweis auf ein altes Pergamentbüchlein, das Gruber leihweise von einem Komtur der Deutschordenskommende Gangkofen namens "Teuschessaw" aus Schwaben78 erhalten hatte und das offenbar eine Familienchronik darstellte, die auch die Heiratsverbindungen enthielt, also als Urquelle für die früh- und hochmittelalterliche Geschichte des Geschlechts die (aus heutiger Sicht fiktiven) Angaben der Trenbach-Chronik beglaubigen sollte. Die Komturliste Gangkofens im 15. Jahrhunderts bei Dieter J. Weiss vermag den von Gruber genannten Namen nicht zu bestätigen, weist aber zu große Lücken auf.79

Schon die Berufung auf einen solchen alten Pergamentcodex mit Blick auf die zusammenphantasierten Ahnen stützt die Vermutung einer Quellenfiktion. Natürlich könnte es sich um eine Fiktion Grubers handeln, der das alte Pergamentbüchlein erfunden haben könnte, aber bereits die Existenz einer bayerischen Adelschronik 1468/86 begegnet erheblichen Bedenken. Am Ausgang des Mittelalters begannen, so Steffen Krieb in einem "Studienhandbuch", auch Angehörige des nichtfürstlichen Adels damit, "das Herkommen ihrer Familie in Chroniken schriftlich zu fixieren".80 Jüngst hat Clemens Joos nochmals hervorgehoben, wie sehr das verstärkte Interesse am Herkommen beim schwäbischen Adel von den historisch-genealogischen Bestrebungen Maximilians I. bestimmt wurde.81 Darauf hatte schon Rudolf Seigel in einem nach wie vor grundlegenden Aufsatz 1981 aufmerksam gemacht.82 Schon Thomas Lirers 1485/86 in Ulm gedruckte "Schwäbische Chronik", eine Sammlung fiktiver Chronikerzählungen83 hielt Seigel für einen frühen, "noch tastenden Versuch, Adelsgeschichte zu schreiben".84 Als älteste südwestdeutsche Adelschronik nannte er (die nur in späterer Überlieferung greifbare) Chronik des Bligger Landschad von Steinach aus dem Jahr 1491.85 Für die Zeit um 1500 kann man in Oberdeutschland drei Männer namhaft machen, die ich als Väter der modernen Genealogie angesprochen habe: Ladislaus Sunthaim,86 Jakob Mennel87 und Matthäus Marschalk von Pappenheim.88. Eng standen die ersten beiden, etwas loser der adelige Augsburger Kanoniker Pappenheim mit Maximilian in Verbindung.89 Nach meiner bisherigen Quellenkenntnis setzt in anderen Regionen die Pflege der Chronistik durch niederadelige Familien erheblich später ein als in Oberdeutschland. Für Altbayern könnte man auf den gemalten Stammbaum des Degenhart Pfeffinger (1514) und seine Familienchronik von 1515 jeweils im Bayerischen Hauptstaatsarchiv verweisen.90 1526 entstand die faszinierende Chronik des Hans von Herzheim im Stadtarchiv München.91 Vor diesem Hintergrund liegt die angenommene Entstehungszeit 1468/86 von Wenzel Grubers Chronik eindeutig zu früh. Dass ein Diener für erwiesene Gunst sich mit einem "Herkommen" revanchiert (so die Vorrede Grubers), erscheint mir sogar singulär zu sein.

Allerdings kann man der Herzheimer-Chronik entnehmen, dass es die offenbar zur Erklärung des Drachens im Familienwappen bestimmte Drachenkampf-Überlieferung schon am Anfang des 16. Jahrhunderts gegeben hat. Otto Titan von Hefner bezog sich 1862 auf eine eigene Handschrift dieser Chronik, die er 1506/30 datierte. Zum Trenbach-Wappen, dem er die Jahreszahl 1510 beigab, zitiert er die Beischrift: "Das wappen so her gößwein von trenbach pey einem Rom. kayser erlangt hat vmb das er ainen tragkhen allain in dem lant zu Preyssen erschlug."92 In der Trenbach-Chronik erschlägt der Kriegsmann Geßwein Trenbeck von Geßwein einen Drachen auf einem Preußen-Feldzug Kaiser Ottos II. ca. 975. Da der Abschnitt für die Arbeitsweise des Chronisten bezeichnend erscheint, gehe ich etwas näher darauf ein. Aufgrund dieser tapferen Tat wird Geßwein zum Ritter geschlagen und darf das blutige Drachenhaupt im Wappen führen (Bl. 36r). Der Autor weiß zwar nicht, dass es damals überhaupt noch keine Wappen gab, aber wenigstens die Tatsache, dass quadrierte Wappen zu jener Zeit noch nicht in Gebrauch waren, ist ihm bewusst. Geßwein beteiligt sich auch an einem Sizilien-Feldzug Ottos II. (am Rand ist als Quelle Aventin vermerkt) und stirbt bei einer Schlacht vor Avignon im hohen Alter. Anschließend soll eine Mitteilung zu einer Seelen-Schmiede die Vertrautheit des Autors mit italienischen Traditionen demonstrieren. Ein Markgraf, den manche für einen von Brandenburg hielten, sei in eine Schmiede gekommen, wo verdammte Seelen geschmiedet wurden. Ihm werde es auch so ergehen, habe er erfahren, wenn er sich nicht bessere. Aus Reue habe der Markgraf dann sieben genannte Klöster bei Florenz gestiftet.93 Auf Bl. 38r findet sich eine außergewöhnlich qualitätvolle Miniatur: Geßwein kämpft in antikisierender Rüstung mit dem Drachen. Nun muss aber Wenzel Gruber in einem dreiseitigen gelehrten Exkurs "Von dem gewürm oder trackhen" in Schutz genommen werden, da man die Besorgnis haben könnte, Wenzel Gruber, der vor langen Jahren geschrieben habe, habe es "geticht oder aber auß gedichtem grundt nachgeschriben" (Bl. 39r). Unter den aus der gelehrten Literatur zusammengetragenen Drachen-Zeugnissen erscheint auch die Wiltener Drachenzunge des Helden Haymon, die dort in der Sakristei gezeigt werde.94 Es folgt eine kurze zitatschwangere Abhandlung "Vom gebrauch der wappen" (Bl. 40v-42v). Das Thema Drachenkampf wird nochmals von den erwähnten lateinischen Versen des Johannes Engerdus aufgegriffen, bevor eine von lateinischen Versen begleitete Wappenreihe diesen Abschnitt abschließt. Selbstverständlich beweist die Existenz der Trenbacher Drachen-Wappen-Überlieferung am Anfang des 16. Jahrhunderts nicht die Existenz der Chronik Grubers, aus der sie nach Angaben der Chronik stammen soll.

Besonderes Gewicht hat für mich das Argument, dass Wenzel Grubers Quellenliste in seiner Vorrede anachronistisch ist: "gestifften begrebnussen [...], versiglten brieven, alten registern, geschrifften in tottnpüechern, auf alten und neuen grabstainen" (Bl. 2v).95 Ich spreche von einer Quellenliste des antiquarischen Typs, wenn humanistische Historiker eine Reihe von schriftlichen und Sachquellen-Typen aufführen, um ihre umfassende Recherche zu dokumentieren. Seit vielen Jahren habe ich auf solche Listen geachtet, die nach meinen Erfahrungen nicht schon am Anfang des 16. Jahrhunderts zum guten Ton von Chronikvorreden gehören. Abgesehen von einem rudimentären Vorläufer in Konrad Grünenbergs Wappenbuch in den 1480er Jahren - dort heißt es, er habe die Wappen aufgezeichnet aus alten (Turnier-)Blättern, Büchern und Gemälden der Gotteshäuser96 - kenne ich derzeit kein älteres Beispiel für die Verwendung der Quellenliste des antiquarischen Typs als Jakob Mennels Fürstliche Chronik (1518).97

Noch ein kurzer Blick auf das von Hund überlieferte Textstück über Hans von Trenbach. Seine Attraktivität für spätere Autoren resultiert in meinen Augen weniger aus der realen Biographie Trenbachs als aus der konsequenten Stilisierung seiner Vita. Das völlig unglaubwürdige Alter von 115 Jahren, die ihm in den Mund gelegte Greisenklage (dazu unten) und die Burghausener Abschiedsverse beziehen sich auf einen vorbildlichen Lebensweg. Im hohen Alter wendet sich Trenbach vom Hofleben ab, erkennt seine Hinfälligkeit und die Notwendigkeit, seinen Lebensabend fromm-asketisch in der Einsamkeit einer Kartause zu verbringen. Er bleibt trotzdem aktiv, unterstützt das Kloster und stirbt bei einem Reitunfall. Wie hart das Leben in Gaming ist, wird durch die Angabe unterstrichen, dass Wenzel Gruber es kaum ein halbes Jahr dort ausgehalten habe. Reale biographische Versatzstücke - der Aufenthalt eines Hans von Trenbach in Gaming ist ja durch Nekrologe belegt - werden souverän arrangiert, um das Herkommen der Familie über den frommen "Helden" aufzuwerten, aber auch um über das erbauliche "Exemplum" christliche Werte einzuschärfen.98 Wieviel Fiktion wirklich in der Trenbach-Vita steckt, bleibt noch anhand unabhängiger Quellen zu ermitteln. Aus meiner Sicht gehört ein solcher Erzähler eher in das 16. als in das 15. Jahrhundert. Dass Wenzel Gruber als enger Vertrauter des Adeligen wenige Jahre nach dessen Tod in dieser Weise mit der Vita seines Herrn jongliert hat, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich.

Fromme Stilisierung begegnet in der Trenbach-Chronik auch bei dem Tod des Priesters Christoph von Trenbach, Urbans Bruder, 1552. Er stirbt mustergültig, indem er das Gesinde über ihre Tugenden und Laster belehrt und zum Guten ermahnt und sich selbst als nichtigen Madensack bezeichnet, der sich zu gern als gnädiger Herr titulieren ließ (Bl. 216r). Zum Priesterbild seines Bruders als herausragenden Vertreters der tridentinischen Erneuerung und der Gegenreformation passt diese Darstellung ausgezeichnet.

Als gesichert möchte ich festhalten: Die beiden Wenzel Gruber zugeschriebenen Textstücke weisen Merkwürdigkeiten auf, die klar die Frage nach ihrer Authentizität aufwerfen. Die Indizien für Anachronismen sind eher "weich" als "hart", und es fehlt eine philologische Beurteilung, ob die Textteile sprachlich ins 15. Jahrhundert passen (ich habe Zweifel). Trotzdem erscheint mir die Beweislastumkehr geglückt: Wer künftig behauptet, Wenzel Grubers Chronik sei ein Text des 15. Jahrhunderts, sollte meine Argumente zu entkräften versuchen. Methodisch unabhängig von der "Beweisführung" anhand der Vorrede und der Vita des Hans von Trenbach habe ich ja oben bereits meine Überzeugung formuliert, dass die Rüxner-Rezeption nicht einfach, um Gruber zu "retten", von den anderen genealogischen Fiktionen, die der Chronist ja implizit alle Gruber zuschreibt, isoliert werden darf. Wenn man dieses Argument akzeptiert, hat man einen vergleichsweise "harten" Fälschungsnachweis.

In den 1550er oder 1560er Jahren dürfte die Gruber-Chronik fabriziert worden sein. Glaubt man dem Chronisten, lag sie Wolfgang Lazius und zwei anderen Gelehrten vor. Terminus ante quem wäre der Tod des Lazius 1565. Spekulationen darüber sind müßig, was außer den beiden wörtlich wiedergegebenen Textstücken an Gruber-Text zu entwerfen gewesen wäre. Das genealogische Forschungsprojekt des Passauer Bischofs Urban von Trenbach war an sich ja schon sehr aufwändig. Es mussten zahlreiche Quellen und Grabstätten (für die Bilder!) gesichtet werden. Da ist es durchaus denkbar, dass im Zuge dieses Unternehmens nicht nur die vielen Phantasie-Ahnen aus dem Hut gezaubert wurden, sondern auch die Gruber-Chronik gefälscht. Der Zweck dieser Fälschung lässt sich mit dem Begriff der "Beglaubigung" beschreiben. Eine mit ganz wenigen Änderungen getreu wiedergegebene frühere Familienchronik (laut Titelblatt um 1450 geschrieben) eines späteren Benediktinermönchs, der als solcher nicht lügen darf, und die sich wiederum auf eine alte Pergamenthandschrift aus der Kommende Gangkofen beruft, soll die Wahrheit der Chronikangaben verbürgen. Eine solche Quellenfiktion ist keineswegs singulär.99

Wenn Hund die Distanz des Bischofs gegenüber Gruber richtig wiedergibt, ist es schon deshalb wenig wahrscheinlich, dass der Passauer Oberhirte in eigener Person für die Erfindungen und die Gruber-Quellenfiktion verantwortlich war. Urban von Trenbach hat sicher nicht als einziger in seiner genealogischen (Fälscher-)Werkstatt am Familien-Herkommen gedrechselt.

Die Greisenklage

Die 'Greisenklage' ist ein offenbar im 15. Jahrhundert verfasstes Reimpaargedicht, das in der Regel gut 50 Verse umfasst. Es stellt die Freuden der Jugend den Gebrechen des Alters gegenüber. Hans-Dieter Mück hat aufgrund des chronikalischen Zeugnisses von Wenzel Gruber, der die Verfasserschaft Hans von Trenbach 1467/68 zuschrieb, und einer Sichtung der ihm bekannten, 1468/69 einsetzenden Überlieferung Hans von Trenbach als Autor angesehen. Auf die Erstellung einer Handschriftenfiliation hatte Mück verzichtet, obwohl man daraus hätte ablesen können, ob die Trenbach-Version tatsächlich wie zu erwarten an der Spitze der Überlieferung steht. Wie ich bereits 2004 zeigte,100 scheitert die Verfasserzuschreibung schon an dem Umstand, dass ich aufgrund von Internetrecherchen zwei ältere Handschriften in St. Gallen (1430/36 von Friedrich Kölner in St. Gallen geschrieben) und Augsburg nennen konnte. Nach dem vierten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts kann der Text nicht entstanden sein.

Ebenso wie mein Beitrag 2010101, den ich mit Nachweisen von Handschriften-Digitalisaten aktualisiert habe, wurde mein Hinweis von 2004 von Mike Malm, der die Greisenklage für das DLL bearbeitete, ignoriert.102 Daher fehlt - leider auch im Handschriftencensus (derzeit 13 Handschriften)103 - die von mir beigebrachte zweite Handschrift in der Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg 2° Cod 307, Bl. 97rb aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts.104 Das DLL hat nur eine Handschrift mehr als der Handschriftencensus, nämlich eine Abschrift der Original-Handschrift des Zimmern'schen Vergänglichkeitsbuchs.105 Allerdings sollte man dann alle bekannten Abschriften des Vergänglichkeitsbuchs Wilhelm Werners von Zimmern und nicht nur eine einzige angeben.106 Es fehlt die Trenbach-Chronik (Bl. 132v), in der Bl. 133r wie in einigen anderen Handschriften ein Bild beigegeben ist: ein hinfälliger Greis, der hier Hans von Trenbach darstellen soll (Abbildung unten). Um die Überlieferungsübersicht nicht zu verzerren, empfiehlt es sich, sowohl beim Vergänglichkeitsbuch als auch bei dem Werkkomplex Trenbach-Chronik/Hunds Stammen-Buch und Ableitungen (z.B. bei Eckher, siehe unten) nur einen Textzeugen zu zählen.107 Bislang übersehen wurde München, Staatsbibliothek, Clm 7746, Bl. 91av aus der Zeit um 1450.108 Außer den Handschriften gibt es noch einen frühen Einblattdruck (in Augsburg), den man inzwischen um 1508/12 datiert.109 Demnach wären also derzeit 17 Textzeugen der 'Greisenklage' bekannt, nämlich 16 Handschriften (Zimmern und Trenbach/Hund jeweils als ein Zeuge gezählt) und ein Druck.

Joseph Mayer erwähnte 1862 unter den Sammlungen des historischen Vereins für die Oberpfalz ein (nicht datiertes) Bild Hans von Trenbachs mit den von ihm selbst verfassten Reimen auf der Rückseite110, und im Findbuch zu den Landschaftsakten des Ständischen Archivs im Oberösterreichischen Landesarchiv steht in Nr. 1577: "Epitaph auf Hans Trenbeckh. Verse. Originelle Grabschrift in deutschen Versen. Starb nach 48jährigem Witwerstand als Laienbruder zu Gaming im Jahre 1468, 115 Jahre alt"111. Vermutlich geht beides auf die Wiedergabe bei Hund zurück.

In der Trenbach-Chronik und in Hunds Wiedergabe112 wird die Greisenklage Hans von Trenbach in den Mund gelegt. Vor dem üblichen Textbeginn nennt sich der angebliche Verfasser:

Hannß Trenbeckh Layenbrueder haiß ich

Gott erbarme sich vber mich

Diese "literarische Inszenierung", die bei Trenbach, wie gezeigt, in den Kontext des Greisen-Motivs und seiner Stilisierung als Vorbild gehört, hat eine eigentümliche Paralelle in der Minnereden-Überlieferung. Die Münchner Lohengrin-Handschrift Cgm 4871 (ursprünglich mit Cgm 4872 und Cgm 4873 zusammengebunden)113 wurde nach einem Schreibervermerk 1461 in Kammer am Attersee (Oberösterreich) von Johannes Fritz von Passau für Ortolf von Trenbach den Jüngeren geschrieben. Im Text von Peter Suchenwirts Minnerede 'Die schöne Abenteuer' wird der Name des Sprechers an zwei Stellen durch "hanns von Trenbach" bzw. "Trenbeckh" ersetzt.114 Es liegt nahe, in diesem Hans von Trenbach den Großvater Ortolfs zu sehen, also den vorbildlichen Helden bei "Wenzel Gruber" bzw. in der Trenbach-Chronik. Im Mittelpunkt des Textes115 steht die Begegnung des Sprechers mit den personifizierten Tugenden Minne und Ehre. Wann diese Textänderung, die nur im Cgm 4871 vorhanden ist, erfolgte, lässt sich nicht angeben. Sogar eine Autorvariante Suchenwirts ist denkbar. Damit käme man in die Zeit vor 1400. Um einen direkten Zusammenhang mit der bei Gruber vorgenommenen Stilisierung des Hans von Trenbach (gestorben 1468) erwägen zu können - die Minnerede thematisiert weltliche adelige Vorbildlichkeit und beklagt Missstände beim Adel - ist das 1461 datierte Zeugnis zu alt. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass die Gruber-Chronik eine Quellenfiktion des 16. Jahrhunderts ist, könnte es durchaus sein, dass die Greisenklage - womöglich inspiriert durch das Vorbild der Suchenwirt-Minnerede - schon im 15. Jahrhundert mit Hans von Trenbach verbunden wurde. Mehr als eine bloße Möglichkeit ist das aber derzeit nicht.

Am 19. November 1818 wies Franz Hoheneicher dem Germanisten Johann Andreas Schmeller ein unbekanntes Gedicht des "Hanns von Trennbach" nach, das er in einer eigenhändigen Niederschrift des Freisinger Fürstbischofs Johann Franz Freiherr von Eckher (1649-1727)116 gefunden hatte.117 Er vermutete die Sammlung Eckhers inzwischen im Reichsarchiv oder in der Staatsbibliothek. Schmeller erkundigte sich beim Archiv, hatte aber zum Zeitpunkt seines Antwortbriefs an Hoheneicher am 18. Dezember 1818 noch keine Mitteilung dazu erhalten. Hoheneicher setzt das Gedicht ausdrücklich von dem kürzeren Gedicht aus Westenrieders Kalender (also der Greisenklage) ab. In der als Neubearbeitung von Hunds Stammen-Buch konzipierten genealogischen Sammlung Eckhers im Cgm 2268 Bd. 5 finde ich im Trenbach-Abschnitt nur die Greisenklage.118 Vielleicht hat Schmeller den Text später doch noch erhalten. In seinem Nachlass gibt es eine Schrift über Hans von Trenbach, die sich auf die Minnerede Suchenwirts zu beziehen scheint.119 Vermutlich hat Eckher demnach das Suchenwirt-Gedicht aus dem Cgm 4871 oder einer anderen Abschrift kopiert.

Johann Hollands Turnierreime

Eingeleitet vom Bildnis des Herolds Johann Holland in seinem Wappenrock (Bl. 306r) beschließt die leider unvollständige Wiedergabe der 'Turnierreime' des Johann Holland die Handschrift der Trenbach-Chronik (Bl. 306v bis Textabbruch Bl. 311v). Eingangs erfährt man, den Text habe der Wiener kaiserliche Leibarzt und Historiker Wolfgang Lazius am 9. September 1564 als Abschrift aus einem alten Pergamentbüchlein zugesendet. Nach einem Hinweis auf die Turnierbücher (Rüxners) und ihre Berücksichtigung in der "Cosmographei" des Sebastian Münster120 kündigt der Chronist Bl. 279r Püterichs Ehrenbrief und die Turnierreime ("aines alten heroldten gedicht in reimen") an. Letztere will er von Lazius 1563 in Wien zur Abschrift erhalten haben. Überprüfbar ist diese Provenienz des Texts natürlich nicht. Eingedenk der genannten "Codexphantasien" kommt man nicht umhin, auch bei dem alten Pergamentbüchlein als Quelle ein Fragezeichen zu setzen.

2009 schrieb ich in meinem Rüxner-Aufsatz zu Hollands Turnierreimen: "Rüxner hatte seine Hände auch bei der Textgeschichte der Turnierreime des bayerischen Herolds Johann Holland im Spiel. Er fügte eine kurze eigenhändige 'Antwort' ebenfalls in Versen bei. Auch wenn es wohl zu weit ginge, in Rüxner den Fälscher der Turnierreime zu sehen, soll festgehalten werden, dass es keinerlei Beweis dafür gibt, dass die erst ab der Mitte des 16.Jahrhunderts in der Überlieferung erschienenen Turnierreime tatsächlich in die Zeit Sigmunds zurückgehen und tatsächlich von einem Herold Johann Holland stammen. Jakob Püterichs Ehrenbrief 1462 liefert auch keinen sicheren Terminus ante quem, da das Abhängigkeitsverhältnis der beiden Texte nicht sicher zu klären ist. Fest steht nur, dass die Erwähnung des Turniers zu Schaffhausen 1392 nicht ursprünglich sein kann, denn dabei handelt es sich um eine Erfindung Rüxners, wie aus einem Vergleich der Namenslisten Rüxners mit den historischen Fakten hervorgeht. Es ist schlicht und einfach unzutreffend, wenn man heute noch liest, dass Rüxners Namenslisten ab der Mitte des 13. Jahrhunderts verlässlich seien".121

Für Hellmut Rosenfeld, Verfasser des Artikels im Verfasserlexikon,122 wurde Johann Holland um 1390 in Eggenfeld geboren und war Herold und Wappendichter Herzog Ludwig des Bärtigen von Bayern-Ingolstadt (1365-1447): "Zusammen mit Herzog Ludwig kam er zu Kaiser Sigismund, nachdem dieser, von Zürich kommend, am 19. 7. 1415 Schaffhausen besucht und von dem dort 1392 veranstalteten Turnier gehört hatte. Auf Veranlassung des Kaisers bzw. dessen Kanzler Schlick verfaßte H. nunmehr eine gereimte Aufzählung des gesamten am Schaffhauser Turnier von 1392 beteiligten bayerischen Adels".123 Abgesehen davon, dass Sigismund erst 1433 Kaiser wurde und der ins Auge gefasste Ereignisbezug unzutreffend ist, glaubt Rosenfeld zu naiv den Angaben des Textes. Die jüngere Forschung hat ihre liebe Not mit der Datierung und dem historischen Kontext des eher anspruchslosen Reimpaargedichts. Die Trenbach-Chronik datiert die Verse um 1424, eine Mutmaßung, die sich sicher nicht auf Informationen der Vorlage stützen kann. Martha Mueller, die in ihrer New Yorker Dissertation 1985 die maßgebliche Edition der Turnierreime Hollands vorgelegt hat,124 meinte, der Text könne "wohl kaum vor dem Todesjahr Schlicks (1449)" entstanden sein. Als Terminus ante quem sah sie die Entstehung des von den Turnierreimen abhängigen Ehrenbriefs 1462 an. 2005 kam Wim van Anrooij in einem für das Heroldswesen wichtigen, aber leider recht entlegen erschienenen Aufsatz auf den Zeitraum 1429/1433, als Kaspar Schlick125 Vizekanzler war. Leider begründet er nicht, wieso sich die Bezeichnung cantzeler "notwendigerweise" auf die Vizekanzlerschaft Schlicks 1429-1433 bezieht.126 Am gründlichsten hat sich Joachim Schneider 2003 bei seinen eindringlichen Quellenstudien zum bayerischen Turnieradel mit Hollands Versen beschäftigt.127 Für ihn war die Bezeichnung Schlicks als Kanzler ein eindeutiger Terminus post quem. Entscheidend für die Entstehung der Turnierreime war für ihn die politische Konstellation des Jahres 1434.128

Schneider hat das nur von Rüxner129 bezeugte Schaffhauser Turnier 1392 - endlich! möchte man sagen - in das Reich der Fiktion verwiesen.130 Wäre die nur von der Trenbach-Chronik (und der Münchner Ehrenbrief-Handschrift) gebotene Datierung 1392 - sie fehlt in Muellers Edition nach dem Cgm 1317 als Leithandschrift - keine spätere Interpolation in den Text der Turnierreime, so müsste man womöglich an das Erscheinungsdatum der Erstausgabe des Turnierbuchs 1530 als Terminus post quem denken. Rüxner selbst könnte natürlich auch schon früher das Turnier erfunden haben. Denkbar wäre aber auch, dass er sich von der Jahreszahl 1392 in Hollands Gedicht anregen ließ. Aber es gibt keinen Anhaltspunkt, dass die Lesart der Trenbach-Chronik ursprünglich ist.

Ein archivalischer Nachweis für das Turnier 1392 ist nicht zu finden. Im Katalog der Schaffhauser Turnier-Ausstellung 2014131 hat sich Peter Jezler meine Skepsis zu eigen gemacht, wenn er - über mich hinausgehend - schreibt, Rüxner habe, wie es scheine, "auch von ihm zitierte Quellen selbst geschaffen (Schaffhauser Turnierreime des Johann Holland)"132 Dagegen bleibt Kurt Bänteli unkritisch der liebgewordenen lokalen Tradition133 verhaftet, wenn er annimmt, Rüxners Mitteilung zu 1392 könne einen wahren Kern haben, da es aus den folgenden Jahren glaubwürdige Nachrichten über Turniere in der Stadt gebe. Er nennt Quellenbelege für Turniere in den Jahren 1405, 1432, 1434 (?), 1435 und 1438.134

Schaut man sich die von Rüxner genannten Personen genau an, so wird man rasch zu dem Schluss kommen, dass anscheinend alles erfunden ist. Dem Schaffhauser Stadtchronisten Johann Jakob Rüeger teilte am 13. Dezember 1595 der Historiker Gottfried von Rammingen mit, die Jahreszahl im Turnierbuch zum Turnier in Schaffhausen müsse falsch sein, da mehrere anwesende Grafen nicht mehr am Leben gewesen seien.135 1931 stellte Eduard Geßler fest, bei Rüxner sei "sehr viel Unrichtiges und geradezu Unmögliches zu finden". Die Fürstlichkeiten seien niemals in Schaffhausen gewesen, und die Vornamen der Schweizer Geschlechter nicht zu belegen.136 Den dritten Tanz des Turniers gab man, will Rüxner wissen, Herzog Stefan von Bayern, der mit der Gemahlin Markgrafs Rudolfs von Baden getanzt haben soll. Das muss der schon im Jahr zuvor (1391) verstorbene Rudolf VII. gewesen sein, der unverehelicht blieb. Rudolf selbst tanzte - offenbar postmortal - mit der Tochter Herzog Stephans von Bayern. Stephan III. hatte nur aus erster Ehe eine Tochter, die aber schon seit 1385 Königin von Frankreich war (Isabeau de Bavière). Landgraf Ludwig von Hessen nahm schon vor seiner Geburt (1402) am Schaffhauser Turnier teil und war damals bereits pränatal verheiratet. Genug! Wenn man eine authentische Namensliste des Bodensee-Adels aus jener Zeit benötigt (also der potentiellen Turnierer in Schaffhausen), kann man jenes Bündnis wegen Führung des Georgenbanners heranziehen, das am 24. Dezember 1392 über 400 Adelige zur Unterstützung des Hans von Bodman gegen die Böhmen vereinigte.137 Rüxner bietet gänzlich andere Vornamen! Auch für ihn gilt im Turnierbuch das Prinzip der Beweislastumkehr: Wer ihm hinsichtlich des Schaffhauser Turniers 1392 vertrauen möchte, muss das methodisch schlüssig belegen.

Auf welches Turnier in Schaffhausen sich Holland stattdessen bezog, lässt sich nicht sicher sagen. Schneider hat großen Scharfsinn darauf verwendet, Hollands Reimerei politisch zu interpretieren und auf ein möglicherweise 1434 in Schaffhausen stattgefundenes Turnier zu beziehen. Er zeigte, dass die frühere Lektüre des Textes, die von einem Zusammentreffen Ludwigs von Bayern und König Sigismunds ausging (Verse 9-18), nicht zwingend ist. Dann hätte der Herold und nicht der Bayernherzog den König getroffen. Aber auch bei dem von Schneider favorisierten Aufenthalt Sigismund im Mai 1434 in Schaffhausen gibt es ein Problem. Sigismund kam nämlich nicht von Zürich, wie Holland sagt.

Mir scheint es an der Zeit, von der "biographistischen" Deutung der Turnierreime abzurücken und sie stattdessen zuallererst als literarische Inszenierung zu begreifen. Ein Herold Johann Holland ist in den Quellen nicht greifbar. Es könnte sich auch um ein Pseudonym handeln138. Einen Herold Herzog Ludwigs von Bayern mit dem Amtsnamen Holland (er bezog sich auf die Herrschaft bzw. Ansprüche Bayerns auf Holland) gab es 1419, aber er trug den Vornamen Nikolaus.139 Der Geburtsort Eggenfelden, die Tätigkeit als bayerischer Herold, der aufgrund der sechs beherrschten Sprachen weitgereist zu sein vorgibt - nichts muss real gewesen sein. Der Rollen-Figur eines Herolds einen Katalog der turnierfähigen Geschlechter in den Mund zu legen bedeutete, den Geltungsanspruch der Liste zu erhöhen, da Herolde als der Wahrheit besonders verpflichtete Tugend-Richter, als "moralisch-soziale Kontrollinstanz"140 galten. Auf die Funktion, den Adel zu strafen, kommt der Holland-Text zweimal, vor und nach dem Turniererkatalog, zu sprechen (Verse 35-48, 426-428).141 Auf Turnieren tätige Herolde waren bei der Prüfung der Turnierfähigkeit ausgewiesene Experten und konnten die dafür zuständigen Turniergenossen beraten. Was Historikern Kopfschmerzen bereitet, die historische Situierung des Eingangsabschnitts der Turnierreime, erweist sich im literarischen Text als Realitätsfiktion einer "Rahmenerzählung", die Glaubwürdigkeit herstellen soll.

Leider kommt auch die dem Text beigegebene Illustration nicht zu Hilfe. Die Heroldsdarstellung dürfte nämlich erst für die Trenbach-Chronik geschaffen worden sein. Schlüsse auf das Dienstverhältnis Hollands sind daher verfehlt. Die Chronikhandschrift lässt Holland einen goldenen Wappenrock mit großem zweiköpfigem Reichsadler tragen. Der Herzschild, ein ungekrönter silberner Löwe in Gold, soll wohl auf Herzog Ludwig anspielen.142 Abweichend davon setzt die Münchner Ehrenbrief-Handschrift Cgm 9220143 den österreichischen Bindenschild in den Herzschild. Anrooijs Vermutung, Holland sei den Habsburgern Albrecht II. oder Friedrich III. gepflichtet gewesen,144 geht zu weit. Priorität kommt der Trenbach-Handschrift zu (siehe unten), und auch deren Illustration ist keine vom Text unabhängige Quelle.

Vor Schlicks Erhebung zum Kanzler (1433) kann der Text der Turnierreime nicht entstanden sein. Das Präteritum (Vers 51: "Der konig hett ein cantzeler") beziehe ich nicht auf den Tod Schlicks, sondern auf den Tod und das Ende der Regierungszeit Sigismunds 1437, mit dem auch Schlicks Kanzlerschaft vorerst endete. Damit wäre eine Datierung nicht vor 1437 gegeben. Möglich ist aber auch, dass der Text erst lange nach der Regierungszeit Sigismunds entstanden ist (und der Auftrag Schlicks fingiert145), denn die in der Forschung angenommene Abhängigkeit des Ehrenbriefs (1462) von den Turnierreimen halte ich nicht für gesichert. Einer hat den anderen benutzt, soviel steht aufgrund der großen Übereinstimmungen im Katalog des Turnieradels fest. Ich kann die komplizierten Ausführungen Muellers dazu nicht nachvollziehen,146 und halte es auch für methodisch unzulässig, textkritisch eine Abhängigkeit sicher anzunehmen, wenn man zum Vergleich nichts weiter in der Hand hat als die Namen der Adelsfamilien. Es ist durchaus denkbar, dass die Turnierreime vor 1462 entstanden sind, womöglich in Kontakt mit Püterich, aber das müsste in schlüssiger Weise abgesichert werden.

Damit kommen als Terminus ante quem nur die Daten der Überlieferungsgeschichte der Turnierreime in Betracht.147 Noch 1999 konnte Ulrich Montag nur auf die drei Münchner Handschriften verweisen,148 wovon die ehemals Herzogenburger Ehrenbrief-Handschrift der Editorin Mueller nicht zur Verfügung stand. 2003 griff Joachim Schneider Heinz Lieberichs Hinweis auf die Überlieferung in Brechtels Leublfing-Turnierbuch auf.149 Ich selbst konnte neben weiteren Handschriften der Leublfing-Turnierchronik eine Handschrift in den USA beitragen und kann nun die bislang unerkannte Überlieferung BSB München Cod.icon. 390 erstmals anzeigen.

Die Überlieferung setzt 1554 mit dem Münchner Cgm 1952 ein, eine Bearbeitung des Texts, bei der die Verse in anderer Reihenfolge Wappen in einem "Hofkleiderbuch" begleiten.150 Muellers Leithandschrift, der Cgm 1317, datiert zwar erst von 1560, enthält aber Bl. 137r einen 1511 datierten Vermerk, wonach von den Geschlechtern des Schaffhauser Turniers noch 76 am Leben seien.151 Die Turnierreime schließen mit einer kurzen gereimten kritischen Nachbemerkung gegen die Kritik an den Gelehrten "Also sagen die Roraffen" (Verse 438-443), die bei Wiguleus Hund dem Herold Georg Rüxner zugeschrieben wird (ebenso unter Bezugnahme auf Hund im Cgm 9220, S. 51f.). Hund hatte eine eigenhändige Abschrift Rüxners vorliegen.152 Rosenfeld vermutete, die Vorlage des Cgm 1317 von 1511 könnte Rüxners Abschrift gewesen sein.153 Am Ende von historischen Notizen (1024-1379) über die bayerischen Herzöge steht Bl. 137r: "Anno 1527 Vff dinstag sannt Calixtey tag, des 14 tag weinmonads Zoch mein Georg von mir" (Calixtus, 14. Oktober, fiel 1527 aber auf einen Montag).154 Ist das der Eintrag einer Mutter, deren Sohn Georg in die Fremde zog? Oder ist hier von einem anderen Abschied, nämlich dem Tod eines Georg, die Rede? Hat die Ehefrau Georg Rüxners damit womöglich sein Todesdatum eingetragen? Zu den Lebensdaten Rüxners, der nach 1526 nicht mehr sicher bezeugt ist, würde es passen.155 Aber diese Annahme scheint mir doch etwas sehr von Wunschdenken bestimmt.

Bislang nicht identifiziert wurde eine gute Überlieferung der Turnierreime in dem Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches des Nürnbergers Stephan Brechtel um 1554 bis 1568: BSB München Cod.icon. 390, S. 888-910.156 Der Text endet mit Vers 437, enthält also Rüxners Zusatz nicht.

Wiguleus Hund druckte die Turnierreime 1585 nach drei Vorlagen, einer im Besitz von Wolf Dieter von Maxlrain,157 einer nicht näher spezifizierten und einer von Georg Rüxner, die nach Hunds Angaben von den anderen stark abwich.158 Ob die gekürzte Fassung (Philadelphia, Rare Book and Manuscript Library der University of Pennsylvania, Ms. Codex 819, Bl. 170r-177r) von ca. 1601/12 eine Druckabschrift aus Hund sein könnte, bleibt zu prüfen.159 Gleiches gilt auch für die die Turnierchronik der Freiherren von Leublfing 1617 des Regensburger Chronisten Johann Sigmund Brechtel.160 Von ihr kenne ich drei Überlieferungen: München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Nothaft-Archiv Literalien Nr. 1073; London, British Library, Ms. Egerton 1931; Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, P 10 Bü 462.

Die Ehrenbrief-Handschrift Cgm 9220 enthält Hollands Turnierreime S. 31-53. Leider ist die Überlieferung in der Trenbach-Chronik Bl. 306v-311v unvollständig. Letzter Vers des Grundstocks ist Vers 241, der Reklamant "Noch" verweist auf die fehlende Fortsetzung. Unter Vers 241 stehen noch zwei Verse, die aber ebenso wie weitere vergessene Reimpaare offenbar aus Hunds Abdruck von späterer Hand nachgetragen wurden. Solange die Münchner Ehrenbrief-Handschrift nicht online ist, muss der aus ihr gefertigte Abdruck bei Raimund Duellius161 sie ersetzen. Ob der in dieser Handschrift stehende Zusatz aus Hund zu Rüxners Anhang ursprünglich auch in der Trenbach-Chronik stand, lässt sich nicht sagen. Da Bischof Urban von Trenbach mit Hund nachweislich in Verbindung stand, könnte das durchaus der Fall gewesen sein. Notwendig ist eine solche Annahme aber nicht, denn Hunds Text lag seit 1585 auch gedruckt vor.

Zählt man die Brechtel-Chronik als einen einzigen Textzeugen, so ist derzeit von sieben Handschriften und einem Druck (Hund) auszugehen. Noch zu überprüfen bleibt, was es mit UB Innsbruck Cod. 95, Bl. 131r-141r auf sich hat, einer um 1546 entstandenen, reich illuminierten Chronikhandschrift zur bayerischen Geschichte. Während der neue Katalog von Walter Neuhauser 1987 zurückhaltend formuliert, die Turnierreime seien vom "Typus her" mit Hollands Text vergleichbar, trennt das alte Inventar der illuminierten Handschriften (1905) ein kurzes Gedicht "Ehrenhold" von den Versen "Die alten Edlen Geschlecht aus Bayrn, so Thurniersgenos gewesen sind".162

Die Überlieferung der Turnierreime setzt also im Original in der Mitte des 16. Jahrhunderts ein. Hinreichend gesichert erscheint aber die Existenz einer Handschrift schon 1511 (Vorlage von Cgm 1317). Für die Entstehungszeit des Gedichts wäre somit, nachdem die Datierung von Püterichs Ehrenbrief 1462 als Terminus ante quem eliminiert wurde, der Zeitraum von 1437 bis 1511 gewonnen. Eine nähere Eingrenzung erscheint mir zu hypothetisch. So sehr ich Sympathie für die Ansicht Joachim Schneiders aufbringen möchte, dass Hollands Turnierreime bei der Formierung des bayerischen Turnieradels als abgegrenzte Gruppe des "höheren" Adels eine Rolle gespielt haben, so wenig überzeugend begründbar erscheint mir eine genaue Verortung in diesem langfristigen sozialen Prozess. Die sparsamen Angaben des Textes zu historischen Details sind nicht belastbar, es kann sich auch um Fiktionen handeln, angefangen bei der Autor-Figur Johann Holland, Herold aus Eggenfelden.

Trotzdem lässt sich der "Sitz im Leben" des literarischen Werks angeben: die für Abgrenzung wie Selbstvergewisserung bestimmte Definition des bayerischen Turnieradels, an der, wie die Überlieferung zeigt, bis ins 17. Jahrhundert in Bayern ein lebhaftes Interesse bestand. Es ist wohl kein Zufall, dass die Überlieferung erst um die Mitte des 16. Jahrhundert einsetzt. Damals interessierte man sich offenbar besonders für die "alten bayerischen Turnierer".163 Vor diesem Zeitpunkt kann man Hollands Turnierreimen soziale Relevanz nur hypothetisch zumessen. Dieser Überlieferungsbefund lässt das für die eine Datierung nicht nach 1462 sprechende Argument als nicht zwingend erscheinen, dass es für Püterich leichter gewesen sein muss, die Turnierreime in die Hand zu bekommen als für den Verfasser der Turnierreime Püterichs extrem seltenes Werk.164

Mit Blick auf die Rezeption meiner Skepsis im Schaffhauser Ausstellungskatalog 2014 möchte ich unterstreichen, dass eine Fälschung durch den Herold Georg Rüxner zwar nicht ausgeschlossen werden kann, dass es derzeit aber keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür gibt. Er müsste dann mit seiner kritischen Nachbemerkung nur so getan haben, als stamme der vorangehende Text von jemand anderem. Rüxner war aber in jedem Fall in die Textgeschichte der Turnierreime involviert.

Jakob Püterichs Ehrenbrief (1462)

Der 1469 gestorbene165 Jakob Püterich von Reichertshausen166 aus einer in den Landadel gewechselten Münchner Patrizierfamilie war, so Klaus Grubmüller, kein großer Dichter, aber eine "bedeutende Gestalt der deutschen Literaturgeschichte".167 Der an die in Rottenburg am Neckar residierende Pfalzgräfin Mechthild168 adressierte 'Ehrenbrief' Püterichs ist ein "unschätzbares Zeugnis für die Spannungen und Kontraste in Kultur und Gesellschaft des 15. Jahrhunderts, für die Rolle der Literatur bei der Selbstvergewisserung sozialer Gruppen, für die Geschichte des literarischen Geschmacks, für ein beginnendes literaturgeschichtliches Bewusstsein: für die Entstehung der Literaturgeschichte aus dem Geiste der gesellschaftlichen Konkurrenz".169. Diese rühmenden Worte Grubmüllers stehen in einem Heft der Patrimonia-Reihe der Kulturstiftung der Länder, das den Erwerb der vermeintlich unikalen Ehrenbrief-Handschrift für die Bayerische Staatsbibliothek und die Bayerische Landesstiftung (als Miteigentümerin des Cgm 9220 signierten Codex) im Jahr 1997 feiert und zugleich legitimiert. Der Kaufpreis ist wie in solchen Fällen üblich ein Arcanum, aber er dürfte sehr hoch gewesen sein. Man wird wohl an einen sechs- bis siebenstelligen Betrag zu denken haben.

Möglicherweise war der erworbene Sammelband aus Handschriften und Drucken zunächst im Besitz der Adelsfamilie Nothaft. Anfang des 18. Jahrhunderts befand er sich im Chorherrenstift St. Andrä an der Traisen. Raimund Duellius edierte den Ehrenbrief aus dieser Vorlage 1725 erstmals. Nach Aufhebung des Stifts St. Andrä 1783 gelangte der Band in das Chorherrenstift Herzogenburg. Signiert als Hs. 219 überstand er die Notzeit der Zwischenkriegszeit, als sich viele österreichischen geistlichen Institutionen gezwungen sahen, Kulturgüter in den Handel zu geben, und ist im Handschrifteninventar aus dem Jahr 1949 noch verzeichnet. Der übliche Ausfuhrstempel des Bundesdenkmalamts Wien ist nirgends zu entdecken, glaubt man den Beschreibungen.170 1964 oder früher muss das Stück ins Ausland verkauft worden sein, denn damals tauchte es im Zürcher Kunsthandel auf. Germanistische Interessenten wimmelten die Kanoniker mit der Angabe ab, die Handschrift sei nicht mehr "auffindbar".171 1965 wurde sie Handschrift XV 10 des Kunstsammlerehepaars Irene und Peter Ludwig (Aachen). Auf Kosten der Stadt Köln aufwändig katalogisiert, sollte der erlesene Handschriftenbestand der Ludwigs in Köln eine dauernde Bleibe finden, aber Köln und die Ludwigs überwarfen sich und der Band landete mit den anderen Handschriften im Getty-Museum in Malibu. Um anderes zu finanzieren, trennte sich das Museum 1997 aber von einem Teil der Ludwig-Bestände172 und übergab sie dem bekannten Handschriftenhändler Jörn Günther, der sie überwiegend an Privatsammler verkaufte. Nachdem die Staatsbibliothek Berlin generös der Bayerischen Staatsbibliothek den Vortritt ließ, konnte diese die Püterich-Zimelie ihrem Bestand einverleiben.

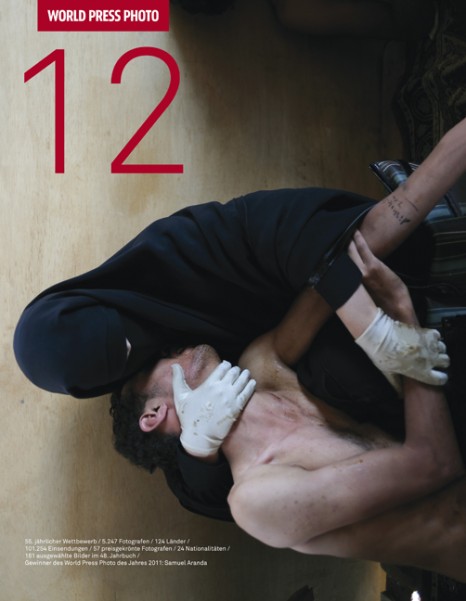

Vor diesem Hintergrund erweist sich die nüchterne Feststellung, dass die (früher Wiener, heute St. Pöltener) Handschrift der Trenbach-Chronik von 1590 auf Bl. 281r-299v Jakob Püterichs Ehrenbrief überliefert, als kleine altgermanistische Sensation. Angesichts der prachtvollen Ausstattung der Chronik dürfte im Handel erheblich mehr als für die Münchner Handschrift zu erzielen sein.

Es muss erstaunen, dass diese Zweitüberlieferung so lange unbemerkt geblieben ist. Schon 1872 sprach der Abdruck aus der Trenbach-Chronik von einem "Erelied" Bl. 267-299, dem bis Bl. 299-311 das Leben des Herolds Johann Holland folge.173 Max Voigt, immerhin ein Handschriftenbeschreiber für das Handschriftenarchiv, übernahm diese falschen Angaben 1924.174 Auch Hans-Dieter Mück nannte 1984 das Erelied und wusste von dem Vollbild des Herolds Hollands Bl. 306r.175 Wem die Überlieferungsgemeinschaft von Ehrenbrief und Hollands Turnierreimen aus dem ehemals Herzogenburger Sammelband vertraut ist, dem hätte der Verdacht kommen müssen, dass das "Erelied" (kein Terminus der Quelle!) in Wirklichkeit der Ehrenbrief ist (ich vermutete das jedenfalls, schon bevor ich Reproduktionen einsehen konnte).

"Hienachvolgendt lied genant der ernbrief hat weilanndt Jacob Pütrich von Reichertzhausen gemacht, ze ehrn weilend frauen Machthilden hertzogin zu Österreich unnd geborne pfaltzgrävin, in des von Laber gemainem thon", lautet die Überschrift Bl. 281r. Es folgen genau wie in der Münchner Überlieferung176 die 148 Titurel-Strophen. Schon die Überschrift ist in dem St. Pöltener Textzeugen verständlicher: "ze ehrn weilend" gegenüber "zeweilln" im Cgm 9220.

Am Ende seines Abschnitts über das Turnierwesen teilt der Trenbach-Chronist etwas über die Provenienz seiner Vorlage mit: "Doch habe ich nit unnderlassen wellen, einen brief, der errnbrief genannt, so Jacob Pütrich, ein edlman, unnd teütsch poet, ime 1462 geschriben, unnd ich aus ainem gar alten puech, zu Sanndt Mörthen abgeschrieben, item auch aines alten heroldten gedicht in reimen verfasst, so mir D. Wolf Latius khay(serlicher) May(estat) historicus in Wien 1563 auß ainem alten pergameen büechlin abzuschreiben geben, in denen beyden der bayrisch adl, so tornierßgenoß, begriffen ist, hieherzusetzen" (Bl. 279r). Die Versdichtungen stammen also, glaubt man dem Chronisten, aus unterschiedlichen Quellen: Während der Ehrenbrief aus dem Trenbachschen Herrensitz St. Martin stammt, wurden die Turnierreime von Lazius vermittelt. In beiden Texten sind die Trenbach aufgeführt. Vermutlich deshalb hat der Chronist sie in sein Werk aufgenommen.

Nach eigenen Angaben hat also der Trenbach-Chronist die Kombination von Ehrenbrief und Turnierreimen hergestellt. Die beiden Porträts, die den Texten vorangestellt sind (Püterich und Holland) passen zum Ausstattungsprogramm der Chronik. Von daher erscheint es schlüssig, die Priorität der Konzeption der Trenbach-Chronik zuzubilligen und die Münchner Handschrift als davon abgeleitet anzusehen.

Ulrich Montag zufolge wurden die handschriftlichen Teile des Cgm 9220 aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert (als einziges datiertes Wasserzeichen nennt er eines von 1578) zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit den Drucken (Turnierbücher von Rüxner und Francolin 1578) vereinigt.177 Die Auszüge aus der Vorrede Hunds zu seinem Stammen-Buch S. 52-70 schließen es aus, dass dieser Handschriftenteil vor 1585 entstanden ist. Ob das noch nicht untersuchte Wappenbuch bayerischer und süddeutscher Geschlechter S. 71-106 versteckte Datierungsmöglichkeiten bietet, bleibt zu prüfen. Den Schriftcharakter der Münchner Handschrift schätze ich jünger als den der Trenbach-Chronik ein. Nichts spricht also dagegen, den Cgm 9220 nach der 1590 anzusetzenden Handschrift in St. Pölten zu datieren.

Ich habe stichprobenhaft den Wortlaut des Ehrenbriefs verglichen und sehe in der St. Pöltener Handschrift eindeutig den besseren Textzeugen.178 Vorerst wird man davon ausgehen dürfen, dass die St. Pöltener Handschrift der Münchner als Vorlage für Ehrenbrief und Turnierreime gedient hat. Eine bloße Kopie war der Cgm 9220 aber nicht, denn er weist einige durchaus anspruchsvolle Änderungen auf. Bereits erwähnt wurde eine Abweichung beim Porträt des Herolds Holland. Das Vollbild Püterichs ist in München ästhetisch erheblich ansprechender als in der Trenbach-Chronik. Die Münchner Handschrift hat im Ehrenbrief zudem die Verse abgesetzt und farbige Wappendarstellungen beigegeben.

Angesichts der notorischen Verständnisprobleme, die Püterichs Verse bereiten, wäre eine Neuedition des Ehrenbriefs (mit Übersetzung!) aufgrund der Trenbach-Chronik lohnend. Ob sich allerdings abgesehen von punktuellen Verbesserungen ein entscheidender Fortschritt ergibt, möchte ich bezweifeln.179 Die bisherigen Fehlleistungen der germanistischen Forschung bei der Identifizierung der von Püterich genannten Personen180 lassen wenig Hoffnung aufkommen, dass von germanistischer Seite auf Anhieb eine einigermaßen zuverlässige Recherche, die auf Archivstudien sicher nicht wird verzichten können, gelingen könnte. Angesichts der Prominenz des Werks ist zu befürchten, dass statt einer für die Allgemeinheit offenen Wiki-Edition als "work in progress" nur eine - heutzutage aus meiner Sicht absolut obsolete181 - gedruckte Edition in einer der renommierten Editionsreihen erscheinen wird, die zwar philologisch korrekt sein dürfte, aber hinsichtlich des historischen Kommentars mangelhaft. Ein solches Vorhaben bedarf zwingend der Zusammenarbeit von Germanisten und Historikern.

Man darf wohl sagen: Die Adelsfamilie von Trenbach hat Püterichs Ehrenbrief für die deutsche Literaturgeschichte "gerettet", durch die Aufbewahrung in Trennbach-Herrensitzen und später (oder vielleicht auch von Anfang an) in St. Martin, wo der Trenbach-Chronist im 16. Jahrhundert eine Handschrift vorfand und den Text seinem Adels-Herkommen einverleibte. Andere Überlieferungsstränge sind nicht ersichtlich. Bis zum Druck durch Duellius 1725 gibt es anscheinend keinerlei Rezeptionszeugnisse des Ehrenbriefs.182

Natürlich kann man nur spekulieren, wieso der Trenbach-Chronist die alten Verstexte so geschätzt hat, dass er sie zur Gänze in sein Werk aufgenommen hat. Zu dem auf dem Titelblatt der Chronik genannten Johann Auer als Verfasser, der ja in Wien und Padua studiert hat, würden nicht nur die italienischen Bezüge in der Chronik, sondern auch der in Wien leicht mögliche Kontakt zu Wolfgang Lazius passen. Von Lazius, der einige Strophen des sonst damals so gut wie vergessenen Nibelungenliedes abdruckte,183 könnte er das Interesse an älterer deutscher Poesie gelernt haben.

Der Fundort St. Martin ist deshalb so faszinierend (daher scheue ich mich, die Angabe des Trenbach-Chronisten leichthin zur Fiktion und Codexphantasie zu erklären), weil in diesem Herrensitz eine der bestdokumentierten niederadeligen Bibliotheken des 15. Jahrhunderts184 zu vermuten ist: die von der Germanistik wiederholt185 besprochene Büchersammlung von Ortolf dem Älteren (gestorben 1475) und Ortolf dem Jüngeren von Trenbach (gestorben 1502). Auch wenn der Buchbestand der Trenbacher sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch nicht dauerhaft in St. Martin186 befunden haben mag, dürfte er später dort zusammengeflossen sein. Es handelt sich um zehn deutschsprachige Handschriften (in Alba Julia, München, Prag und Wien, davon fünf bereits online)187 und eine deutschsprachige Inkunabel (1488) in Wien.188 Hinzu kommt eine von mir nach Paul Needhams "IPI" nachgewiesene Inkunabel in Washington. Der deutschsprachige Augsburger Barlaam-Druck (um 1476)189 in der Rosenwald-Collection der Library of Congress Nr. 63190 kann nur Ortolf dem Jüngeren gehört haben, auch wenn man dessen Devise "nichts on ursach" vermisst. Angesichts eines so raren Bestandes ist die Versuchung groß, den Inhalten der Bücher möglichst viel über ihre "Gebrauchsfunktion" zu entnehmen. Schon die Studie von Bernd Weitemeier (2006), die sehr ausführlich die Trenbach-Bibliothek erörtert hat,191 ist, wie ich meine, der Gefahr der Überinterpretation der literarischen Interessen der Familie nicht ganz entgangen. Das Unbehagen verstärkt sich aber noch bei der Lektüre der Münchner Dissertation von Andreas Erhard (2009),192 die sich auf die Münchner Codices konzentriert. Über viele Seiten wird etwa "Der ideale geistlich-höfische Ritter Lohengrin als Leitfigur für den bayerischen Ritter Ortolf von Trenbach" traktiert, ohne dass es über die Tatsache hinaus, dass Ortolf (der Jüngere) die Handschrift 1461 schreiben ließ, konkrete Anhaltspunkte für die Gebrauchssituation gibt.

Vom Lohengrin existieren heute nur noch drei vollständige Handschriften (zwei davon in Heidelberg). Püterich rechnet ihn zu den Werken des von ihm verehrten Wolfram von Eschenbach (Ehrenbrief Str. 101). Der Lohengrin wurde von Ulrich Fuetrer193 in seinem 'Buch der Abenteuer', das für Herzog Albrecht IV. bestimmt war, verarbeitet, möglicherweise nach einer Handschrift Püterichs. Dass Ortolf von Trenbach Zugriff auf diesen seltenen Text hatte, legt den Schluss nahe, dass er (oder vielleicht auch sein Vater) mit Püterich in engerem Kontakt stand.194 Wenn die beiden Ortolfe Beziehungen zu Püterich und dem literaturaffinen Zirkel am Münchner Hof pflegten, würde dies gut den Umstand erklären, dass die Ehrenbrief-Handschrift ausgerechnet im Trenbach-Schloss St. Martin aufgefunden wurde.

Stefan Lußnitzer: Aufzeichnung zur Schlacht von Giengen 1462

Zwischen dem Ehrenbrief und Hollands Turnierreimen steht Bl. 301r-305v eine Aufzeichnung zur Schlacht von Giengen 1462, die man aufgrund ihrer Zeitstellung vielleicht als Mitüberlieferung des 1462 datierten Ehrenbriefs195 in der Vorlage des Trenbach-Chronisten aus St. Martin betrachten darf. Da Bl. 303r auch Thomas und Ortolf "Trenbekh" im Aufgebot genannt werden, könnte diese Quelle aber auch aus anderem Zusammenhang in das kleine Quellen-Dossier am Schluss der Chronik gelangt sein. Tertium comparationis, das die Aufzeichnung mit den beiden Listen des turnierfähigen Adels verbindet, ist die kriegerische Tüchtigkeit, haben die Trenbacher doch zu dem großartigen Sieg Herzog Ludwigs des Reichen beigetragen. Der Sieg des Bayernherzogs über Markgraf Albrecht Achilles in der Schlacht bei Giengen am 19. Juli 1462 im Rahmen des damaligen "Reichskriegs" wurde auf bayerischer Seite bejubelt, die Unterlegenen wurden geschmäht.196

Auf einen kurzen erzählenden Text, der den Sieg des Bayern-Herzogs mit Hilfe der Jungfrau Maria preist und an dessen Ende (Bl. 301v) sich der Küchenmeister des Herzogs "Steffan Lußnitzer" als Verfasser und Schlachtteilnehmer nennt, folgt die "geschicht" in Form einer detaillierten Schlachtaufstellung in Listenform mit Nennung der jeweiligen Anführer. Den Schluss bilden Angaben zum raisigen Zeug und zum Fußvolk. Ob dieser Text noch anderweitig, etwa in bayerischen archivalischen Quellen überliefert ist, vermag ich nicht zu sagen. Zumindest die mir zugängliche Literatur erwähnt ihn nirgends.197 Natürlich kann er mit den beiden Verstexten (Turnierreime, Ehrenbrief) nicht konkurrieren, aber als frühe historiographische Prosa-Aufzeichnung des Teilnehmers einer Schlacht verdient das Stück durchaus Beachtung. Es kann dem ganz kurzen deutschen Bericht des ebenfalls auf bayerischer Seite bei Giengen mitkämpfenden Hans Magensreitter (er wurde vor der Schlacht zum Ritter geschlagen) zur Seite gestellt werden.198

Literarische Inszenierung, Fiktion, Fälschung, Phantasie - und die Lebenswelt

Püterichs Ehrenbrief ist ein kunstvolles Gespräch mit Erzherzogin Mechthild, eine höfische Konversation, in der sich der bayerische Adelige selbstironisch gibt und sich über seine Vorlieben für die alten Bücher (die mittelhochdeutsche Klassik) lustig macht. Neben dem Preis Mechthilds bietet er einen langen Katalog der turnierfähigen bayerischen Geschlechter (seine eigene Familie gehörte nicht dazu, aber Püterich durfte gelegentlich an Turnieren teilnehmen) und Mitteilungen über Püterichs eigene Bibliothek (nicht weniger als 164 Bände!) sowie über das, was er anhand eines Verzeichnisses zur Bibliothek der verehrten Fürstin erfahren hatte. Diese besaß mindestens 94 Bücher, von denen er etliche nicht kannte. Während in Mechthilds Bibliothek auch zeitgenössische Literatur vorhanden war, bekannte Püterich, er schätze nur die alten Bücher, nicht die neuen ("doch nur die allten püecher, der neüen acht ich nit zu khainen stunnden", Str. 123, Bl. 296r). Eine Münchner Hofclique führte ihn nach seinen Worten mit Hinweisen auf ein (nicht existierendes) gar altes Buch in die Irre, dem Püterich dann vergeblich nachjagte.

Seit Christelrose Rischers Studien 1973199 sieht man Püterichs Ehrenbrief vor allem als "literarische Inszenierung". Püterich spielt eine artifiziell ausgestaltete Rolle: als Minne-Narr wie als bibliomaner Fan ritterlicher Altertümer. Er pilgert zum Grab seines großen Vorbilds Wolfram nach Wolframseschenbach und sucht bei Lüttich auch das Grab des berühmten Reisenden Johann von Mandeville auf. Sogar die sorgsam gebauten Strophen unterbricht er, um die Grabinschrift Mandevilles auf Latein und Deutsch wiederzugeben (nach Str. 133). Man ordnet Püterich oft einer sogenannten "Ritterrenaissance" zu,200 aber dann muss man sich klarmachen, dass das keine naive oder weltfremd romantische Haltung war.201 Retrospektive Suche nach Altertümern begann damals ausgesprochen modern zu werden.202 Ohnehin war das Rittertum seit dem 13. Jahrhundert "geprägt durch die ständige Verschränkung von Kontinuität und Revitalisierung".203 Dies gilt auch für das Turnierwesen, das Püterich so am Herzen lag, dass er sein gebildetes Gespräch mit Mechthild mit einem vergleichsweise öden Katalog von bayerischen Adelsfamilien unterbrach.