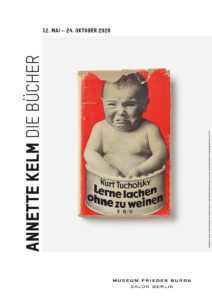

Plakat zur Ausstellung

(Bildmotiv: Annette Kelm, Kurt Tucholsky, Lerne lachen ohne zu weinen, 1931, Ernst Rowohlt Verlag, Berlin; Fotografie: Wellington Film Manufacture, aus der Serie Die Bücher, 2019/20, Archival Pigment Print. Courtesy the artist und KÖNIG Berlin/London/Tokyo) ©

„Wenn ich nicht Peter Panter wäre, möchte ich ein Buchumschlag im Malik-Verlag sein“, schrieb Kurt Tucholsky 1932. Dieses Zitat findet sich in der großen Ausstellung, mit der die Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin noch bis zum 23. August 2020 John Heartfield würdigt – unter anderem als kongenialen Gestalter von Buchumschlägen.[1] Während diese Ausstellung geradezu ein Gesamtkunstwerk ist und Heartfield als Multimedia-Künstler hervortreten lässt, zeigt der Salon Berlin des Museums Frieder Burda vom 12. Mai bis zum 24. Oktober 2020 eine Fotokunstausstellung,[2] die demgegenüber minimalistisch wirkt, aber ihren eigenen Reiz hat – und direkte Bezüge zur Heartfield-Ausstellung. Darauf wird noch einzugehen sein.

[...]