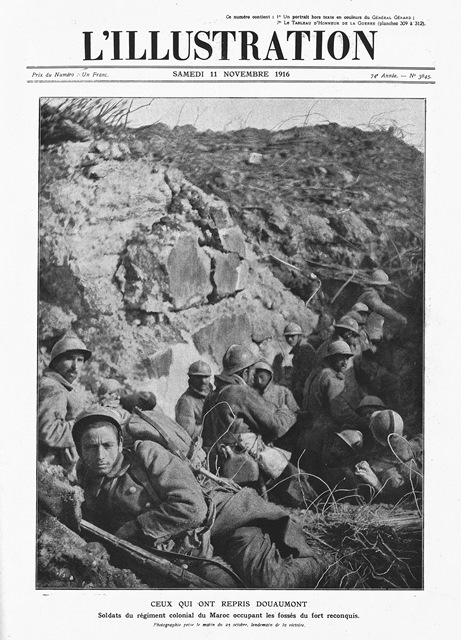

Fotogeschichte, Heft 130, Titel „ L´Illustration“ vom 11. November 1916

In ihrer aktuellen Ausgabe widmet sich die Zeitschrift Fotogeschichte thematisch dem „Weltkrieg der Bilder“. Der Erste Weltkrieg setzte medienhistorisch, was die propagandistische und illustrative Nutzung von Bildern betraf, neue Maßstäbe. Die illustrierte Presse war zwischen 1914 und 1918 eines der wichtigsten Bildmassenmedien überhaupt und spielte dementsprechend auch für die Kriegspropaganda eine zentrale Rolle.

Bisher beschäftigte sich die Bild- bzw. Fotoforschung primär mit einzelnen Abbildungen, ohne den ursprünglichen Entstehungs- und Veröffentlichungskontext gebührend zu berücksichtigen. Dieser Forschungslücke hat sich nun der renommierte Fotohistoriker Ulrich Keller angenommen und mit seiner aktuellen Untersuchung einen wichtigen Beitrag zur Analyse von Presse und Propaganda im Ersten Weltkrieg geleistet. Keller hat in jahrelanger Recherchearbeit die Geschichte, Produktion und Funktionsweise der illustrierten Presse während der Kriegszeit analysiert und den bisherigen Referenzrahmen damit entscheidend erweitert. Die Ergebnisse seiner Arbeit stellt er nun in Fotogeschichte erstmals vor.

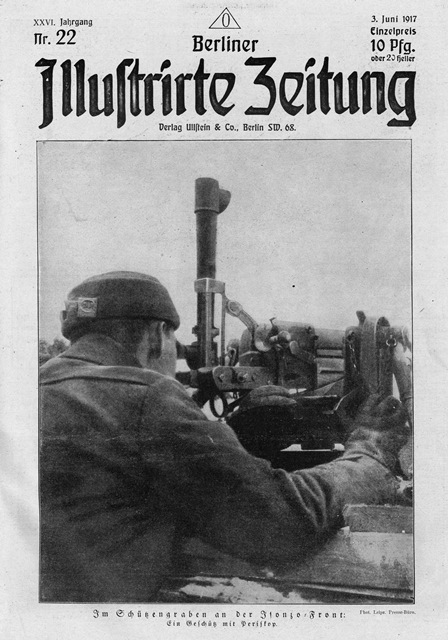

Zunächst stellt der Autor den „Weltkrieg der Bilder“ vor und beschreibt die „Organisation, Zensur und Ästhetik der Bildreportagen“. Am Beispiel der Schlacht von Verdun 1916 veranschaulicht er zudem, wie Bilder propagandistisch benutzt wurden und wie dies im internationalen Vergleich aussah. Das Neue an Ulrich Kellers Ansatz ist, dass er einen größeren Kontext schafft und wichtige Bezüge und Beziehungen herstellt und analysiert. Die Intention für die Produktion bestimmter Bilder ist dabei genauso evident wie deren Rezeption durch die Zeitgenossen. Keller greift dabei nicht nur auf die Fotoberichte zurück, sondern betrachtet vielmehr das gesamte Spektrum an Bildern sowie deren Berührungspunkte zum Beispiel mit den Bereichen Zeichnung und Grafik.

„Fotogeschichte“, Heft 130, Titel „BIZ“ vom 3. Juni 1917

Der Fotohistoriker konzentriert sich neben dem Einzelbild insbesondere auf die Bildreportagen, also die Anreihung mehrerer Bilder und deren textliche Einbettung. Zusätzlich dazu wählt Keller einen konsequent internationalen Ansatz und vergleicht die Bildberichterstattung bzw. den Umgang mit dem Medium in den am Krieg teilnehmenden Ländern.

Ulrich Keller stellt seine Untersuchung in Form von zwei Aufsätzen vor, die den Großteil des aktuellen Hefts ausmachen. Fotogeschichte gesteht Ulrich Kellers Arbeit eine auffällige Bedeutung zu, sodass die Zeitschrift ihm und seinen Forschungsergebnissen einen ungewöhnlich großen Raum einräumt.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/02/27/der-weltkrieg-der-bilder/