Biblioteca Riccardiana, Florenz: aus dem Leim gegangene Fälschung des lateinischen Drucks (Rom, 1493) von Christoph Kolumbus‘ erstem Bericht aus der Neuen Welt.

Seit 2004 besaß die Library of Congress (LoC) in Washington ein Exemplar des 1493 in Rom produzierten lateinischen Drucks eines Briefs von Christoph Kolumbus, in dem der Seefahrer bei seiner Rückkehr von der Entdeckung „Indiens“ 1492 über die Neue Welt berichtete. Das Exemplar war Diebesgut.

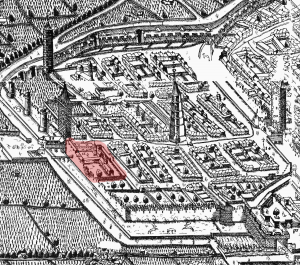

Der Druck, bestehend in vier 1493 beidseitig bedruckten Blättern aus der Werkstatt des Stephan Plannck (1457-1501) in Rom, wird heute, eingebunden in rotes Leder und ohne jedes auch nur winzigste Stäubchen seiner Vergangenheit, schick präsentiert. Er war der Kongress-Bibliothek 2004 von einem uns nicht genannten Eigentümer1 geschenkt worden. Zuvor sei er, so heißt es, 1990 von einem Schweizer Sammler erworben und 1992 bei Christie’s versteigert worden.2

[...]