Von Stefan Sasse

Teil 1 findet sich hier. In ihm wurde beschrieben, wie Irland seit der Personalunion mit der englischen Krone eine wechselhafte Beziehung mit England unterhielt und vor allem durch seine inneren Konflikte gespalten war, die entlang der Konfessionsgrenzen und Besitzverhältnisse verliefen. In Teil 2 wurde deutlich gemacht, wie die Politik der britischen Regierung und des Parlaments eine immer stärkere Wechselwirkung mit Irland entwickelten, in dem sich eine nationalistische Bewegung zu bilden begann und stets an Boden gewann. Als Großbritannien sich für die Selbstverwaltung Irlands, die Home Rule

, entschied, hatten die Devolutionisten, die die totale Unabhängigkeit wollten, bereits deutlich an Boden gewonnen.

|

| Abteilung der Ulster Volunteers |

Vermutlich hätten die Briten recht schnell einen Bürgerkrieg an der Hand gehabt, wenn nicht der Erste Weltkrieg dazwischen gekommen wäre. Bereits 1912 hatten die neu gegründeten

Ulster Volunteers, die sich verbissen gegen die Idee der

Home Rule wehrten, 100.000 Freiwillige, die im April 1914 30.000 Gewehre und drei Millionen Schuss aus Deutschland geliefert bekommen hatten - eine Lieferung, die die

Ulster Volunteers gegen den Willen der Behörden ins Land zu bringen in der Lage waren, indem sie diese schlicht blockierten. Für die Briten zeigte sich, wie schwierig es werden würde, Regierungs- und Parlamentsbeschlüsse wie die

Home Rule künftig in Irland umzusetzen, wo bewaffneter Widerstand in der Mentalität der politischen Parteien bereits als legitimes Mittel galt. Dazu kam, dass die britische Armee, traditionell nicht besonders begeistert gegenüber dem, was sie als Polizeiaufgaben gegenüber britischer Bevölkerung sah (bereits im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hatte die Armee aus diesen Vorstellungen heraus nur halbherzig agiert; in den nicht-britischen Kolonien hatte sie weniger solche Bedenken), kein zuverlässiges Mittel war - im März 1914 weigerten sich britische Offiziere im Curragh Camp in Nordirland etwa, gegen die

Ulster Volunteers vorzugehen und drohten mit Rücktritt.

Angesichts der militärischen Drohung der Ulster Volunteers war es zu erwarten, dass auch die Irish Volunteers sich bewaffnen würden, was sie auch prompt taten. Die zu erwartenden Auseinandersetzungen, die wahrscheinlich im offenen Bürgerkrieg enden würden (mit den britischen Truppen zwischen den Fronten), wurden durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs jedoch erst einmal überdeckt, der für eine tiefe Spaltung der Irish Volunteers über die Teilnahme am Krieg sorgte. Für viele der Irish Volunteers war die Teilnahme am Krieg in den irischen Regimentern der britischen Armee - die in Flandern und Gallipolli schwere Verluste erlitten - ein logischer Schritt. Die Home Rule, die durch den Kriegsausbruch suspendiert wurde, schien mit dieser Teilnahme nicht mehr verweigert werden zu können. Zudem verstanden sich diese Iren auch als Teil Großbritanniens, so dass die Teilnahme ihre Pflicht war. Für andere Irish Volunteers jedoch - eine Minderheit, aber eine starke Minderheit - war die Teilnahme an diesem "englischen" Krieg ein Verrat an der eigenen Sache. Diese große Minderheit machte nun gemeinsame Sache mit einer kleinen Minderheit innerhalb der Irish Volunteers, den von den US-Iren beeinflussten Republikanern. Sie verstärkten die sektiererische Irish Republican Brotherhood und übernahmen deren Ziel einer freien und unabhängigen irischen Republik, die es mit Waffengewalt zu erreichen galt. Diese Zusammenarbeit bildete den Nährboden für den Osteraufstand 1916.

|

| Wandmalerei in Belfast zur Erinnerung an 1916 |

In der Osterwoche 1916 besetzten Mitglieder der Irish Republican Brotherhood, vielleicht 1.300 an der Zahl, Schlüsselpositionen in Dublin. Der Aufstand ist weniger relevant für sein schnelles Zusammenbrechen (in kaum drei Tagen gewannen die Briten die Oberhand, verhafteten die Überlebenden und exekutierten die Rädelsführer) als für seine Wirkung in der Radikalisierung der republikanischen Idee, die untrennbar mit dem bewaffneten Kampf gegen Großbritannien verbunden wurde, und der Offenlegung inner-irischer Brüche. Die Aufständischen konnten in Dublin kaum auf Unterstützung der gesamten Bevölkerung hoffen. Vielmehr kam es an vielen Orten zu harten Zusammenstößen mit der Zivilbevölkerung, die die Irish Republican Brotherhood von der Besetzung von Gebäuden abzuhalten versuchte. Die örtliche Prominenz war von der Rebellion völlig überrascht und nicht eingebunden, Familien von in der Armee dienenden Soldaten (besonders die Ehefrauen, "Seperation Women"), den Unionisten nahestehende Kräfte sowie die IPP selbst standen dem Aufstand feindlich gegenüber. Es zeigte sich klar, dass die Unabhängigkeitsbewegung in Irland keine Mehrheit besaß. An vielen Orten mussten die Aufständischen die Zivilbevölkerung bedrohen oder zusammenschlagen, um Zugang zu den Gebäuden zu bekommen, die sie besetzen wollten, was sie noch unpopulärer machte als ohnehin. Auf diesen Grundlagen konnte die Rebellion nur scheitern.

Die Briten reagierten klug und besonnen. Anstatt mit Unterdrückung zu reagieren, unternahmen sie einen neuen Versuch der Implementierung der Home Rule. Die Einführung scheiterte jedoch an Irland selbst, denn die Nationalisten wollten die Home Rule nur für ganz Irland akzeptieren, während Ulster Ausnahmeregelungen für sich forderte, die die Nationalisten nicht zu gewähren bereit waren. Erneut wurde die Irland-Frage damit von irischen Konflikten für Großbritannien am Leben gehalten, anstatt endlich einvernehmlich gelöst werden zu können. Die starke Polarisierung der irischen politischen Öffentlichkeit schien einen Kompromiss unmöglich zu machen.

|

| Sinn Féin Wahlkampf für den inhaftierten Joseph McGuiness |

Diese Entwicklung wurde durch ein weiteres Ergebnis des Osteraufstands von 1916 verstärkt: den Aufstieg von Sinn Féin. Sinn Féin war vor 1916 eine Splitterpartei gewesen, winzig und von keiner großen Bedeutung. Ihr Programm war monarchistisch; ihr schwebte für Irland eine Lösung wie für Österreich-Ungarn vor: zwei weitgehend autonome Reichhälften unter einem gemeinsamen Staatsoberhaupt (dem König von England). Während des Osteraufstands hatte sich jedoch das (fälschliche) Gerücht verbreitet, die Sinn Féin stecke dahinter (weswegen der Aufstand heute noch gerne als Sinn-Féin-Aufstand bezeichnet wird). Als ab 1917 die überlebenden Aufrührer aus britischer Gefangenschaft zurückkehrten, vor allem Éamon de Valera, der später noch eine große Rolle spielen würde, traten diese in die Partei ein und radikalisierten sie. 1918 war von der ursprünglichen Sinn Féin fast nichts mehr übrig. Sie war stattdessen zum Kern irischen Republikanismus geworden, der der IPP praktisch vollständig den Rücken gekehrt hatte und diese nun als Hauptgegner ansah.

Großbritannien indessen unternahm einen letzten Versuch, die "irische Frage" politisch einvernehmlich zu lösen. Premierminister Lloyd George berief 1917 die "Irish Convention" ein, eine Art Nationalversammlung, in der alle Konfessionen und Interessensgruppen vertreten sein sollten und die zu einem Kompromiss über die Frage der Home Rule kommen sollte. Die Versammlung tagte fast ein Jahr lang, bis zum März 1918, in dem sie in ihrem Abschlussbericht endlich die Implementierung der Home Rule in Form eines Zwei-Kammern-Kabinetts und Ausnahmeregelungen für Ulster (jedoch nicht deren vollständigen Ausschluss aus der Home Rule, wie die Ulster Volunteers das forderten) vorlegte. Das Ergebnis der Versammlung wurde jedoch beileibe nicht einstimmug, sondern mit 66:34 Stimmen verabschiedet - ein weiterer deutlicher Hinweis auf die Brüche in der irischen Politik. Bereits zwischen 1916 und 1918 hatte zudem der Verlauf des Krieges direkte Rückwirkungen auf die Verhandlungen zwischen den irischen Gruppen und der britischen Regierung gehabt (besonders die Krisen durch den deutschen U-Boot-Krieg und die verlustreichen Schlachten in Flandern), doch die deutsche Frühjahrsoffensive "Michael" 1918 erwies sich als Sargnagel für eine friedliche Einigung.

|

| Von Deutschen eroberter britischer Schützengraben 1918 |

Die britische Regierung sah sich durch den unerwarteten deutschen Erfolg, der zeitlich mit dem Bericht der Versammlung zusammenfiel, mit einem gewaltigen Bedarf an Soldaten konfrontiert. Das Unterhaus versuchte daraufhin, die seit 1916 in England und seit 1917 in Kanada und Australien geltende Wehrpflicht auch in Irland durchzusetzen und band die Abstimmung über die Implementierung der Home Rule an die Einführung der Wehrpflicht. Es war, als hätte sie in ein Hornissennest gestochen. Trotz des geschlossenen Widerstands aller Abgeordneter der IPP (was noch nie vorgekommen war) wurde das Gesetz so verabschiedet, was die irischen Abgeordneten dazu veranlasste, das Parlament zu verlassen und zur Organisation des Widerstands nach Irland zurückzukehren. Besonders auffällig war, dass sowohl die Ulster-Fraktion als auch die Nationalisten und die Republikaner diese Ablehnung teilten. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede waren sich die Iren in der Ablehnung der Wehrpflicht für die britische Armee einig, die sie nicht nur als unzulässigen Eingriff, sondern auch als Beleidigung empfanden, hatten irische Freiwillige in den letzten vier Jahren doch wahrlich genug für Großbritannien geblutet.

Die größten Gewinne aus dieser Krise ("Conscription-Crisis of 1918", Wehrpflicht-Krise von 1918) fuhr jedoch Sinn Féin ein. Ihre radikale Ablehnung der britischen Herrschaft, die durch die Krise plötzlich mehrheitsfähig wurde, und ihre Attribution mit dem Osteraufstand von 1916, erlaubte ihr eine glaubwürdige Führungsrolle in diesem neuen Widerstand. Einen solchen mussten die Iren zwar gar nicht großartig betreiben - das massenhafte Eintreffen amerikanischer Soldaten in Europa und der Zusammenbruch der deutschen Offensive enthoben die britische Regierung ihren Problemen - und kein irischer Soldat wurde je eingezogen, aber die Wirkung der politischen Symbolik war ungeheuer. Nicht nur war die Sinn Féin nun Bannerträger der irischen Sache; weite Teile der irischen Öffentlichkeit wandten sich gegen Großbritannien und identifizierten Irland von nun an als eigenständigen Teil, der von Großbritannien so weit wie möglich zu trennen war.

|

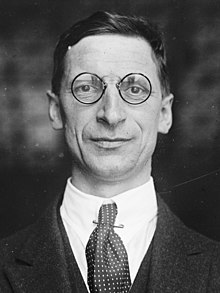

| Éamon de Valera |

Es ist natürlich leicht, aus der Retrospektive zu erklären, wie verheerend dieser für Großbritannien ultimativ sinnlose Schachzug war. Aber aus der Perspektive des Frühjahrs 1918, in dem es für einige Wochen so aussah, als würde Deutschland den Krieg für sich entscheiden, ist die Panik in Westminister bildlich vorstellbar. In der Hitze des Augenblicks sind Umstände nicht immer so klar erkennbar, wie es später oft aussieht. Und in Australien und Kanada hatte die Wehrpflicht trotz erster Widerstände auch eingeführt werden können. Für die Sinn Féin jedenfalls hatte der Fehler der Briten überaus positive Folgen. Sie katapultierte sich zum Hauptgegner der IPP und bekämpfte sie in mehren Lokalwahlen zwischen 1916 und 1918, ehe sie in den Wahlen von 1918, nun bereits unter Führung von Èamon de Valera, einen entscheidenden Sieg einfuhr: ihr Sitzanteil im britischen Parlament stieg von 6 auf 73, während der der IPP von 74 auf 6 fiel. Von den 73 Sitzen gewann Sinn Féin 25, ohne dass es einen Gegenkandidaten gegeben hätte. Der neue Ton, den Sinn Féins Aufstieg für die irisch-britischen Beziehungen setzte, wurde dadurch deutlich, dass die gewählten Abgeordneten ihre Sitze im Parlament von Westminister erst gar nicht antraten. Stattdessen gründeten 27 der gewählten Abgeordneten im Januar 1919 das erste irische Parlament, das Dàil Éireann. Es konnte kein Zweifel mehr darin bestehen, wohin die Reise für Irland gehen sollte. Die Frage war nur noch, ob Großbritannien in der Lage sein würde, die Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterdrücken und ob alle Iren bereit waren, diesen Weg mitzugehen. Es sollte sich bald zeigen, dass die zweite Frage die wesentlich bedeutendere in diesem Konflikt war.

Literaturhinweise:

Bildnachweise:

Ulster Volunteers - Library of Congress (gemeinfrei)

Wandmalerei - unbekannt (CC-BY-SA 2.5)

Wahlkampf für McGuiness - Francis McGuiness (gemeinfrei)

Schützengraben - Bundesarchiv, Bild 183-R29407 / CC-BY-SA

Èamon de Valera - unbekannt (gemeinfrei)

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2013/06/irische-geschichte-teil-3-der-weg-in.html