Eine Reise wert: das Grafikarchiv der Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Berlin

Ein Beitrag von Teja Häuser

„Du musst Caligari werden!“, dachte ich mir und machte mich auf den mühsamen Weg nach Berlin Lichterfelde ins Grafikarchiv der Deutschen Kinemathek. Das Filmhaus, das die Deutsche Kinemathek beherbergt, befindet sich zentral am Potsdamer Platz gelegen, der Bereich Grafik ist jedoch ausgelagert, nach sehr weit draußen, an den Rand von Berlin. Einen Termin hatte ich schon mal, aber der Weg dorthin war steinig und kalt. Ein einsamer Bus fuhr mich hinaus ins Niemandsland, wo ich Caligari auf die Spur kommen wollte.

Abb. 1: Mappe Außenseite: “Das Kabinett des Dr. Caligari” IMG_0811 Inv.Nr. 198033_F251_054 Deutsche Kinemathek Berlin

Kein Zeichen, nichts deutet auf ein Archiv von über 15.000 Filmplakaten, Nachlässen und Entwürfen zu Filmen hin. Versteckt hinter riesigen Lkw führt eine kleine Treppe hinauf zu modernen, hellen Räumen, eine große Fensterfront eröffnet den weiten Blick in die umliegende Natur. Anett Sawall, meine Ansprechpartnerin für das Grafikarchiv, begrüßt mich freundlich und weist mir meinen Platz zu. Einer der Wagen, wie sie in Archiven üblich sind, mit allerlei Material beladen, steht schon bereit. Ich habe genügend Platz, um alles auf Tischen ausbreiten und einsehen zu können.

Es waren wohl schon einige Interessierte hier, die Mappen (Abb. 1), Umschläge und Papiere, die vor mir liegen, zeigen deutliche Spuren. Ich bin gespannt: Was wird mich hinter den Kulissen des berühmten Films „Das Cabinet des Dr. Caligari“ erwarten?

Abb. 2: Foto der rekonstruierten Bühnenbauten, Originale im Grafikarchiv der Deutschen KInemathek Berlin; Foto: Teja Häuser

Ganz oben liegt ein kleiner Umschlag mit Fotos: Aufnahmen der rekonstruierten Bühnenbauten (Abb. 2) versetzen mich in die Zeit vor 1920, den Beginn der Dreharbeiten des düsteren Stummfilms.

Originale der Bauten sind nicht mehr erhalten. Es war zur damaligen Zeit nicht abzusehen, welch großen Erfolg der Film haben würde. Nachdem die Bauten ihren Zweck für den Dreh erfüllt hatten, vernichtete man sie. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde vieles zerstört. Jedoch führte die anhaltende Begeisterung für den Film „Das Cabinet des Dr. Caligari“ dazu, dass Jahrzehnte später vieles rekonstruiert wurde, um die Entstehung des Films nachvollziehen zu können. Diese Vorgehensweise trug auch dazu bei, dass sich seit jeher viele Legenden um den Film ranken.

Den Fotos liegt ein dreiseitiges maschinengeschriebenes Dokument bei, das Hermann Warm am 3. November 1968 unterzeichnete. Er war einer der drei Künstler, die für die Gestaltung des Films verantwortlich waren. Hermann Warm versuchte, den Hergang der Dreharbeiten am Set, den Aufbau der Filmbauten im Nachhinein zu rekonstruieren. Ob die Aussagen knapp fünf Jahrzehnte nach der Entstehung des Films tatsächlich der damaligen Situation entsprechen, sei mal dahingestellt, dennoch finden sich darin einige interessante Hinweise darauf, welch ein Pionierprojekt der Caligarifilm war:

„Es war nicht immer genügender Abstand für die Kamera, von der Dekoration im Atelier vorhanden, die Kamera stand einigemal ausserhalb des Ateliers, wie es aus den Lageplänen zu ersehen ist. Um der Kamera den freien Blick auf die Dekorationen, daß Spielfeld bei den Totaleinstellungen zu geben, mussten Glasscheiben und auch Scheibenfalz T. Eisen entfernt werden. Für die Kamera wurde im Freien, eine kleine Kombüse aus Blenden gebaut.“

Abb. 3: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Mordzimmer” von Hermann Warm; IMG_0114 Inv.Nr. 198033_F251_001 Deutsche Kinemathek Berlin

„Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass damals alle technischen Arbeitskräfte, gleichviel welcher Berufsart sie angehörten, überall Hand mit anlegten, ja sogar die Beleuchter bis zum Drehbeginn sich an den Aufbauarbeiten beteiligten. Bei dem Caligarifilm im besonderen, denn eine so verrückte Sache, wie die Arbeiter sagten, haben wir noch nie gemacht. In diesem Film hatte der Kameramann keine besonderen Aufgaben zu lösen, nur ein diffuses allgemeines Licht war zu geben, Licht und Schatten Stimmung alles war ja von uns gemalt. Ich möchte noch hervorheben, dass der Stil des Caligarifilms und die Idee diesen Film expressionistisch zu gestalten, allein von uns den drei Filmbildnern Hermann Warm, Walter Reimann, Walter Röhrig ausging, keinerlei Anregung für Stil und Gestaltung wurden gegeben. Alle anders lautenden Veröffentlichungen sind unrichtig.“

Hermann Warm, geboren am 5. Mai 1889 in Berlin und gestorben am 17. Mai 1976 in Westberlin, war bereits vor den Dreharbeiten des expressionistischen Films „Das Cabinet des Dr. Caligari“ ein etablierter Theatermaler und Filmarchitekt. Er arbeitete gemeinsam mit Walter Röhrig und Walter Reimann an dem Film. Als Maler und Filmarchitekten bildeten sie ein dreiköpfiges Gespann von enormer kreativer Schaffenskraft. Ihnen gelang mit diesem Stummfilm unter der Regie von Robert Wiene ein Meilenstein der Filmgeschichte. Die Filmbauten trugen maßgeblich zu der düster expressionistischen Stimmung des Films bei. Mit gemaltem Licht und Schatten (Abb. 3), erzeugten sie ein spannungsreiches Spiel von Hell und Dunkel, das sich auf der Leinwand zu einer grotesken Filmlandschaft verzerrte.

Abb. 4: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: Die Stadt Holstenwall” und “Das Mordzimmer” Architekturskizze von Hermann Warm; IMG_1257 Inv.Nr. 198033_F251_114 Deutsche Kinemathek Berlin

Der außergewöhnliche und neuartige Stil des Films war wegbereitend und eröffnete neue Möglichkeiten in der Filmgestaltung, die auch international aufgegriffen wurden.

Vor mir liegen sie, die Architekturskizzen (Abb. 4) für die Filmkulissen mit denen „Das Cabinet des Dr. Caligari“ zum Leben erweckt werden sollte. Bis ins kleinste Detail genauestens festgelegt, auf Millimeterpapier geplant, berechnet, vergrößert, um sich schließlich immer näher an die Verwirklichung des Filmsets heranzutasten. Ich bin beeindruckt von der Komplexität der vorliegenden Materialien, immer wieder wurden kleinste Abweichungen akribisch festgehalten. Ich kann die Mühe und Leidenschaft, mit der sich die Künstler ans Werk begeben haben, nachfühlen. Jedes einzelne Blatt ist handbeschriftet, die Persönlichkeit überall herauszulesen. Zunächst dachte ich, die vorliegenden Blätter wären zeitgenössische Originale, denn nirgendwo fand sich ein Hinweis auf deren echtes Entstehungsdatum. Ich ging davon aus, dass die Skizzen eben während der Planung des Films entstanden. Im Gespräch mit dem Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek Werner Sudendorf erfuhr ich jedoch, dass die Architekturskizzen in der Mehrzahl erst Jahrzehnte nach der Aufführung des Films entstanden. Es sind Rekonstruktionen, die die Entstehung des Films im Nachhinein wiederauferstehen lassen sollen.

Die neue Sichtweise schmälert meine Begeisterung für den Film und seine bildkünstlerische Überlieferung nicht. Alle Zeichnungen sind von Hand angefertigt, die Täuschung ist gelungen. Das wirft für mich die Frage auf, wie perfekt und unpersönlich dazu im Vergleich ein Animationsfilm wirken muss, der unter Einsatz von moderner Computertechnik erstellt wird. Nach und nach wühle ich mich durch die Skizzen und Grundrisse, lese Anmerkungen und Kommentare und tauche immer weiter ein in die mörderische Szenerie zwischen Genie und Wahnsinn.

Abb. 5: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Feldweg an der Stadtgrenze” von Hermann Warm; Bild mit Farbkarte IMG_0317 Inv.Nr. 198033_F251_034 Deutsche Kinemathek Berlin

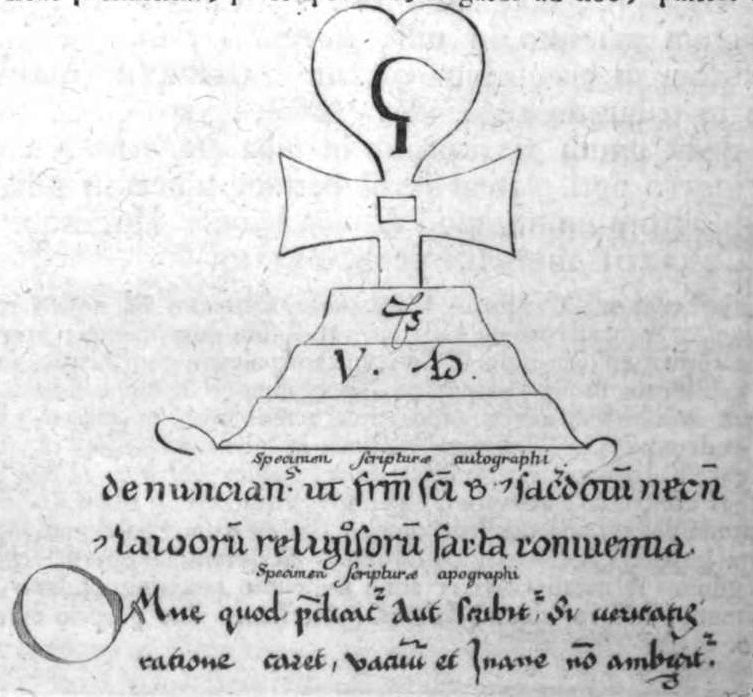

Jedes Blatt ist sorgfältig archiviert und auf der Rückseite mit einer Nummer versehen. Alles wurde digital abfotografiert und in eine Datenbank aufgenommen. Ich notiere mir die Archivsignaturen, um mir einzelne Bilder vom Archiv als Scans bestellen zu können. Um einen möglichst originalgetreuen Zustand der Entwürfe und Skizzen, insbesondere der Farbigkeit im Foto wieder zu geben, wird jedes einzelne Blatt mit einer Farbkarte abfotografiert, sodass ein Weißabgleich im Nachhinein noch möglich ist (Abb. 5).

Ich schlage eine weitere Mappe auf, vor mir liegt „Das Mordzimmer“, eine farbige Zeichnung von Hermann Warm. Malerisch, düster verzerrt und ausdrucksstark folgen weitere seiner einzigartigen Szenenentwürfe für den Caligarifilm. Ich bin erstaunt von der Farbigkeit der Bilder, sie verleihen den Kulissen einen ganz eigenen Ausdruck, den der Film so nicht hergibt. Jedes einzelne Bild ist ein Kunstwerk, signiert von Hermann Warm. Jedoch sind auch diese Werke erst im Nachhinein entstanden, denn die Deutsche Kinemathek beauftragte Hermann Warm in den 1960er Jahren, Rekonstruktionen der Entwürfe zu erstellen. Die Farben sind dezent eingesetzt, sie geben die Stimmung der Szene deutlich wieder und lassen ein Gesamtkunstwerk entstehen, das durch seine Eigentümlichkeit und Ästhetik besticht. Manchmal kann ich mich jedoch eines Verdachts von Kitsch nicht erwehren. Ob dies der Tatsache geschuldet ist, dass es sich um Rekonstruktionen handelt, die sicherlich eine gewisse Verklärung mit sich bringen?

Abb. 6: Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Dächer” von Hermann Warm; IMG_0107 Inv.Nr. Deutsche Kinemathek Berlin

Dennoch lasse ich mich von meinem Weg nicht abbringen, mit Begeisterung enthülle ich jedes sorgsam eingeschlagene Passepartout, Schritt für Schritt gehe ich durch „Das Cabinet des Dr. Caligari“, über die „Dächer“ (Abb. 6)…

Abb. 7: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Rathausplatz mit Markteingang” von Hermann Warm; IMG_0108 Inv.Nr. 198033_F251_007 Deutsche Kinemathek Berlin

… auf den „Rathausplatz mit Markteingang“ (Abb. 7),

Abb. 8: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Schlafzimmer von Jane” von Hermann Warm; IMG_0314 Inv.Nr. 198033_F251_31 Deutsche Kinemathek Berlin

Abb. 9: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Gartenmauer” von Hermann Warm; IMG_0322 Inv.Nr. 198033_F251_39 Deutsche Kinemathek Berlin

…durch das „Schlafzimmer von Jane“ (Abb. 8),

… an der „Gartenmauer“ (Abb. 9) entlang,…

Abb. 10: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Mordzimmer” von Hermann Warm; IMG_0249 Inv.Nr. 198033_F251_017 Deutsche Kinemathek Berlin

… ins „Mordzimmer“ (Abb. 10)….

Abb. 11: “Das Kabinett des Dr. Caligari”: “Gefängniszelle” von Hermann Warm; IMG_0250 Inv.Nr. 198033_F251_016 Deutsche Kinemathek Berlin

… bis schließlich zur „Gefängniszelle“ (Abb. 11).

Der Blick hinter die Kulissen hat sich wirklich gelohnt, er wirft, zumindest für mich, ein neues Licht auf den Stummfilmklassiker. Geschafft, aber zufrieden und den Kopf voller Bilder, verlasse ich das Grafikarchiv der Deutschen Kinemathek Berlin.

Vielen Dank an die Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Berlin und Frau Sawall vom Grafikarchiv, die mir diesen spannenden Einblick ermöglichten und mir die Bilder zur Verfügung stellten.

Abbildungsverzeichnis:

- Abb. 1: Mappe Außenseite; „Das Kabinett des Dr. Caligari“ IMG_0811 Inv.Nr. 198033_F251_054

- Abb. 2: Foto der rekonstruierten Bühnenbauten, Originale im Grafikarchiv der Deutschen Kinemathek, keine Archivsignatur vorhanden; Foto: Teja Häuser

- Abb. 3: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Mordzimmer“ von Hermann Warm; IMG_0114 Inv.Nr. 198033_F251_001

- Abb. 4: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Die Stadt Holstenwall“ und „Das Mordzimmer“ Architekturskizze von Hermann Warm; IMG_1257 Inv.Nr. 198033_F251_114

- Abb. 5: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Feldweg an der Stadtgrenze“ von Hermann Warm; Bild mit Farbkarte IMG_0317 Inv.Nr. 198033_F251_34

- Abb. 6: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Dächer“ von Hermann Warm; IMG_ 0107 Inv.Nr. 198033_F251_37

- Abb. 7: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Rathausplatz mit Markteingang“ von Hermann Warm; IMG_0108 Inv.Nr. 198033_F251_007

- Abb. 8: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Schlafzimmer von Jane“ von Hermann Warm; IMG_0314 Inv.Nr. 198033_F251_31

- Abb. 9: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Gartenmauer“ von Hermann Warm;IMG_0322 Inv.Nr. 198033_F251_39

- Abb. 10:„Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Mordzimmer“ von Hermann Warm;IMG_0249 Inv.Nr. 198033_F251_017

- Abb. 11: „Das Kabinett des Dr. Caligari“: „Gefängniszelle“ von Hermann Warm;IMG_0250 Inv.Nr. 198033_F251_016

Quellenverzeichnis:

- Grafikarchiv der Deutschen Kinemathek Der Brief von Hermann Warm vom 3. November 1968 befindet sich im Original im Grafikarchiv der Deutschen Kinemathek, dieser ist nicht mit einer Archivsignatur erfasst.

- http://www.deutsche-kinemathek.de/de/archive/plakate/allgemein 11.5.2014

- http://www.deutsche-kinemathek.de/de/deutsche-kinemathek/das-filmhaus 11.5.2014

- http://www.deutsche-kinemathek.de/de/ausstellungen/staendige-ausstellung-film/das-cabinet-des-dr-caligari-1920 11.5.2014

- http://www.filmportal.de/film/das-cabinet-des-dr-caligari_cb123ff9496d416c972e6cd8aaec08ca 11.5.2014

- http://www.filmportal.de/person/hermann-warm_a879929fca2a463e973995e80d95e703 11.5.2014

- http://www.filmportal.de/person/walter-roehrig_e8fc9e002ddc435b88e55c8d69ebbac5 11.5.2014

- http://www.filmportal.de/person/walter-reimann_d724764e2336447485fee83d2ae7f3cd 11.5.2014

- http://www.filmportal.de/person/robert-wiene_3b1b939b80974a9f83c94e635940c8c0 11.5.2014

- http://www.bertelsmann.de/news-und-media/specials/das-cabinet-des-dr.-caligari/ 11.5.2014

Quelle: http://filmeditio.hypotheses.org/301