Die Soziologie verfolgt zwei Ziele: das Beschreiben sozialer Phänomene und deren ursächliche Erklärung. Diese beiden Tätigkeiten stellen die Grundlage von Sozialforschung dar. Doch wie sieht diese Forschung konkret aus? Prinzipiell könnte man sie in zwei Arbeitsbereiche einteilen: in Theorie und … Continue reading

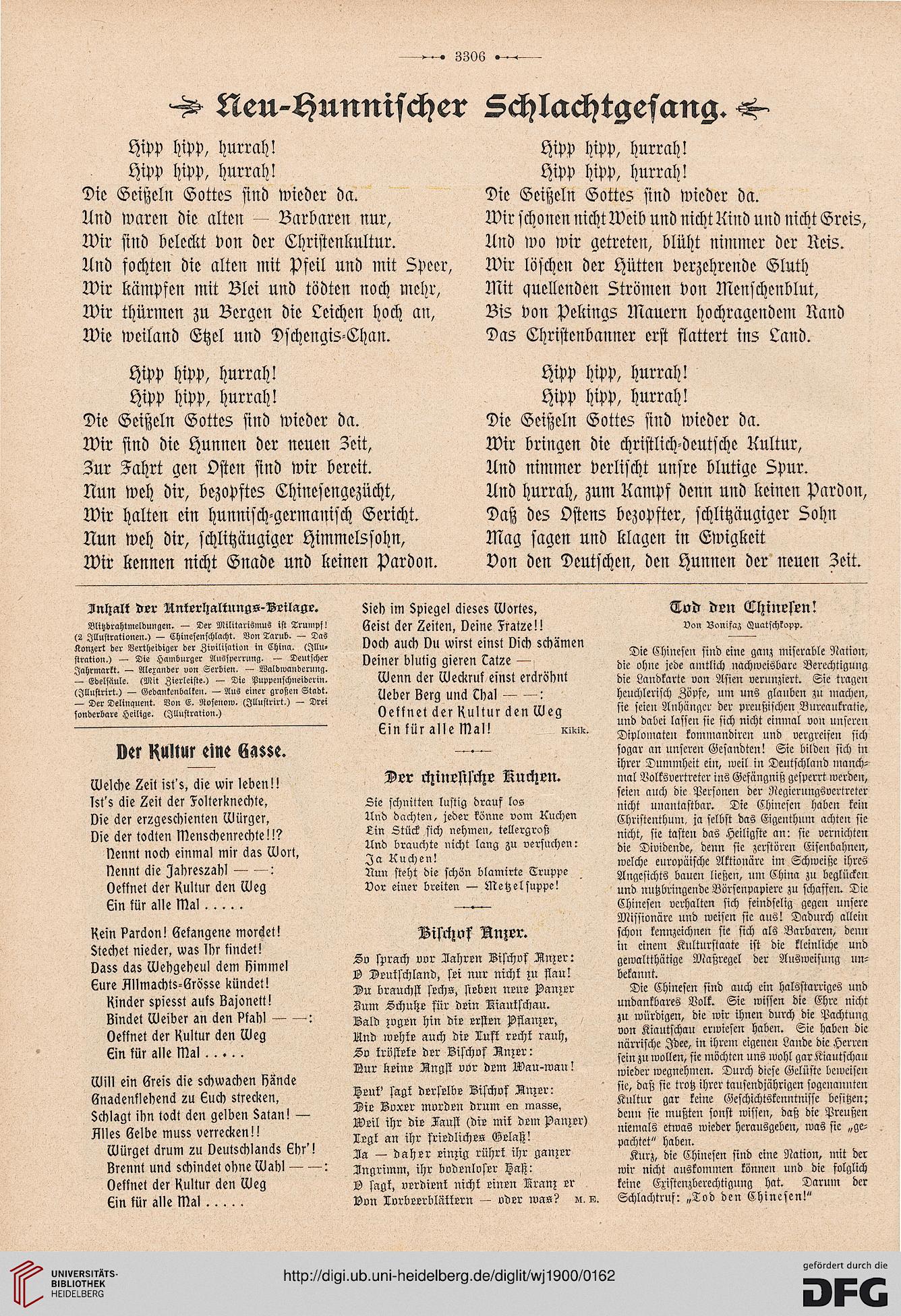

Die sogenannte ‘Hunnenrede’ im Spiegel satirisch-humoristischer Blätter. Eine Materialsammlung

Am 27. Juli 1900 verabschiedete Wilhelm II. das deutsche Ostasiatische Expeditionskorps mit einer Ansprache, die schon bald unter der Bezeichnung “Hunnenrede” Gegenstand hefitger Debatten wurde.[1] Die wohl bekanntesten Zitate aus dieser Rede lauteten:

Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht!

Wie vor tausend Jahren die Hunnen … sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bestätigt werden, daß niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.

In den allgemeinen Tageszeitungen der letzten Julitage wurde die Rede ausführlich dargestellt und kommentiert, unter anderem in der Neuen Freien Presse vom 28. Juli 1900[2], in Das Vaterland vom 28. Juli 1900[3] oder in der Reichspost vom 29.7.1900[4] So ist es wenig überraschend, dass auch satirisch-humoristische Blätter das Thema schnell aufgriffen; Verweise auf die Rede (häufig ohne diese explizit zu erwähnen) folgen auch noch nach Monaten (z.B. im Kontext der schleppenden Friedensverhandlungen mit China 1901) und Jahren – wie diese kleine Materialsammlung zeigt.

Die Schwierigkeiten, eine verbindliche Textfassung der Rede aufzutreiben, thematisiert der Kladderadatsch am 5.8.1900:

Die Ansprache, die unser Kaiser am 27. Juli in Bremerhaven an die nach China abfahrenden Truppen gehalten hat, ist der Welt nur bruchstückweise und in so verschiedenen Fassungen bekannt geworden, daß sich ihr Wortlaut schwerlich noch wird feststellen lassen. Darüber herrscht im Publicum lebhafte Verwunderung. Man meint, es sei doch bekannt geesen, daß der Kaiser sich von den Truppen verabschieden wollte, und da hätte man für die nöthigen Stenographen sorgen und vielleicht den ganzen Vorgang durch den Kinematographen aufnehmen lassen müssen.

Das ist ja alles ganz gut, aber wer konnte denn wissen, daß der Kaiser sich von den Truppen gerade mit einer Ansprache verabschieden würde?[5]

Der in Wien erscheinende Floh brachte auf dem Titelblatt der Nr. 31 (1900) die Karikatur “Der Siegeszug der Hunnen”.

Der Floh Nr. 31 (1900) S. 1 – Quelle: ANNO

Der auf einem schnaubenden Pferd sitzende “König Etzel” (der zum wallenden Haar und zum üppigen Vollbart den für den deutschen Kaiser so typischen hochgezwirbelten Schnurrbart trägt)wendet sich an die Truppen:

Hunnen und Avaren! Ihr zieht jetzt gegen die grausamen Cherusker und Cimbrier! Seid tapfer, wie es den Mannen Etzels gebührt, tapfer, aber nicht grausam! Gebt Pardon! Gefangene werden gemacht und Wehrlose menschlich behandelt. Führt Eure Waffen so, daß auf tausend Jahre hinaus kein Cherusker Anlaß hat, einen Hunnen scheel anzusehen! Adieu, Kameraden![6]

In den Wiener Caricaturen vom 5. August 1900 wird die Passage “Pardon wird nicht gegeben!” aufgegriffen – im Gedicht “Kein Pardon!”, wo es unter anderem heißt:

Verthiertes Asiatenvolk

Hat in den letzten Wochen

Mit Lug und Trug und feigem Mord

Das Völkerrecht gebrochen.

Drum fand das Wort wie Donnerschall

In ganz Europa Wiederhall [sic!]

Das Wort des Rächers auf dem Thron:

Kein Pardon! [...][7]

Der Kikeriki greift das Thema nicht direkt auf, sondern lässt die ‘Hunnenrede’ nur anklingen, wenn es heißt:

Rache den Chinesern!

Wenn sie einmal gebändigt sein werden, dann sollen sie die ganze Wucht der europäischen – Cultur kennen lernen![8]

Im Rahmen der Beschäftigung mit der Rückkehr des ‘Weltmarschalls’ Graf Waldersee nach Europa kommen wiederholt (in der Regel nicht weiter erläuterte) Anspielungen auf die ‘Hunnenrede’, so heißt es etwa im Floh Nr. 24 (1901):

Empfangsvorbereitungen für Waldersee in Berlin

[...] Anläßlich eines Manövers, das dem heimgekehrten Grafen zu Ehren veranstaltet werden soll, werden die modernen Hunnen das Abhauen von Köpfen produciren.[9]

Wenige Wochen später geht es im Floh um Auszüge “Aus Waldersee’s Liederbuch”:

I.

Gottlob, der Krieg ist nun vorbei,

jetzt gibt es kein Gemetzel,

Man reibt mir unter die Nase nicht mehr

Den Hunnenkönig, den Etzel. [..][10]

Die Wiener Humoristischen Blätter schossen sich besonders auf Waldersee ein. So heißt es am 18. August 1901 unter dem Titel “Vom Grafen Waldersee”:

[...] Beim Diner sieht er es nicht gerne, wenn Lorbeersauce auf den Tisch kommt, weil er darin eine Frozzelei erblickt. Die Worte „Attila“, „Hunnen“, „Rache“ darf man vor ihm nicht aussprechen, und wenn er einmal indisponirt ist, dürfen die Aerzte Alles veschreiben nur keine Chinapräparate. Am merkwürdigsten ist aber daß er oft in der Nacht auffährt, nach dem Säbel greift und durchaus Jemanden köpfen will. Seine Schlaflosigkeit ist so hochgradig, daß man ihm die Protocolle der chinesischen Verhandlungen vorlesen muß, bis er endlich einschläft. ((Humoristische Blätter Nr. 33 (18.8.1901) 2.))

Ähnliches findet sich zwei Beiträgen in den Wiener Humoristischen Blättern vom 28. Juli 1901. Unter dem Titel “Programm für Waldersee’s Ankunft. (Von “Ihm” [d.h.: vom deutschen Kaiser] entworfen” heißt es:

- Begrüssungsansprache, gehalten von Aegir.

- Rede, theils zu Wasser, theils zu Lande gehalten von „Ihm“

- Defilirung sämmtlicher Bürgermeister Deutschlands unter dem Commando eines Unteroffciers.

- Einzug durch eine mit Chinesenschädeln verzierte Triumphpforte

- „Civilisations“-Festessen im Rathhaus

- Festvorstellung mit folgenden Nummern:

a. Hunnenritte, ausgeführt von einer hervorragenden Circusgesellschaft

b. Civilisationsquadirlle, angeführt von sämmltichen Scharfrichtern Deutschlands

c. Preisköpfen

d Festvorstellung im Theater (Aufgeführt wird „Attila“, ein Gelegenheitsstück von Major Lauff)

e. Neuerliche Ansprache von „Ihm“[11]

Das Thema ‘Reden des deutschen Kaisers’ – extrem lang und bei jeder sich bietenden Gelegenheit – nimmt in den Wiener satirisch-humoristischen Blättern breiten Raum ein, hier aber sind die gehäuften Reden beim Empfang ein direkter Verweis auf die ‘Hunnenrede.’

Der zweite Beitrag der Humoristischen Blätter widmet sich den Orden und Auszeichnungen, mit denen die aus China zurückkehrenden Truppen bedacht wurden. Unter dem Titel “Der Culturorden.” heißt es:

Wie wir erfahren, soll jetzt in Deutschland ein neuer Orden eingeführt werden. Er führt den Namen Culturorden und wird in drei Classen verliehen.

- Das gewöhnliche Culturordenskreuz. Es ist ein Ordenskreuz, wie jedes andere, nur hat es im Mittelfelde eine kleine Knute. Es wird verliehen an Leute vom Feldwebel abwärts, die sich in Colonien energisch und thätig erwiesen haben.

- Der Commandeurstern des Culturordents ist ein grosser Stern, der an der linken Brustseite zu tragen ist. Im Mittelfelde ist ein abgeschnittener Chinesenkopf zu sehen. Wird an höhere Officiere verliehen, die sich in Colonialkriegen ausgezeichnet haben.

- Das Grosskreuz des Culturordens, überreich mit Brillanten besetzt, trägt im Mittelfelde das Bildnis Attila’s und der Wahlspruch: „Unten durch!“ Das Bildnis ist mit Todtenschädeln [sic!] garniert. Das Grosskreuz wird nur an siegreiche Weltmarschälle verliehen.[12]

In der Zeit des Besuchs der so genannten “Sühnegesandtschaft” in Berlin taucht das Thema ‘Hunnen’ wieder auf. Der Floh berichtet über “Populäre Vorlesungen (Gehalten an der ‘Akademie für Schwachsinnige der höheren Stände)

[...] Das römische Weltreich ging hauptsächlich in Folge der Völkerwanderung unter. Es war nämlich gegen Ende des Alterthums eine Menge von Völkern herausgewachsen, die es schon nicht mehr erwarten konnten, in der Weltgeschichte eine Rolle zu spielen. Da waren zunächst die Hunnen, die unter Attila so fürchterlich hausten, dass sie dem Weltmarschall Waldersee später in China als Vorbild dienen konnten. – […][13]

“Tsin, Tsan, Tschun …! Ein chinesisches Sühnelied” in den sozialdemokratischen Neuen Glühlichtern[14] verbindet die ‘Sühnegesandtschaft’ direkt und explizit mit der ‘Hunnenrede’:

Tsin, Tsan, Tschun.

Der Sühneprinz hier war nun.

Er bracht’s in Tusch und Seiden fein,

Man wolle fürder brav nun sein,

Und daß es ihn stets hat gegraut,

Wenn man ‘nen Deutschen „scheel“ ang’schaut! [...]Tsin, Tsan, Tschun,

Der Sühneprinz still stand’ nun.

ER ernst doch auf dem Throne saß

(Sogar auf’s Reden ganz vergaß) [...]Drauf sah ER streng an Tschunen

(Denkt an die Red’ der Hunnen!) [...][15]

Und die ‘Hunnenrede’ könnte auch gemeint sein, wenn es in dem (schon an anderer Stelle erwähnten) “Belehrenden Stammtisch-Vortrag” des “Original-Geographen” des Kikeriki im November 1911 heißt:

Sonst haben sie [gemeint: die Chinesen] noch geschlitzte Augen, mit denen sie alle Fremden schief anschauen und einen langen Zopf.[16]

Der Wahre Jakob Nr. 367 (14. August 1900) | Quelle: UB Heidelberg

Im Simplicissimus finden sich einige Stellen, die sich auf die ‘Hunnenrede’ beziehen – in Karikaturen und Texten. Die Karikatur “Moderne Hunnen” von Eduard Thöny[17] zeigt nichts Chinesisches, sondern drei Offiziere, die einander begegnen:

“Hätte die Herren beinahe nicht jesehen, Pardon.”

“Pardon wird nich mehr jejeben.”[18]

Am 28. 8. 1900 heißt es in der “Schloßhofrede” von Peter Schlemihl:

Der Großherzog von Gerolstein ließ sein Regiment und alle Beamten im Schloßhofe antreten und sprach mit lauter Stimme:

“Soldaten! In der letzten Zeit wird sehr viel über mich genörgelt. Ich pfeife darauf. Das lausige Bürgerack meint, zum Maulaufreißen ein Recht zu haben, weil es Steuern zahlt. Das ist Dummheit. Ich werde den Hunden zeigen, was Raison heißt. Maul halten, das will ich! Schießt jeden nieder, der mit der Wimper zuckt, wenn ihr meinen Allerhöchsten Namen nennt. Das befehle ich euch. Schont kein Alter und kein Geschlecht, ich will es. Verstanden? Abtreten!” [... ][19]

Nota bene … ist diese Materialsammlung nur ein Anfang, Fortsetzung folgt (und Hinweise werden gerne entgegengenommen!)

―

- Zur Rede und zur maßgeblichen Textversion: Bernd Sösemann: “Die sog. Hunnenrede Wilhelms II. Textkritische und interpretatorische Bemerkungen zur Ansprache des Kaisers vom 27. Juli 1900 in Bremerhaven.” In: Historische Zeitschrift 222 (1976), S. 342–358.

- Neue Freie Presse Nr. 12905 (28.7.1900) S. 3 f. – Online: ANNO.

- Das Vaterland Nr. 205 (28.7.1900) S. 4. – Online: ANNO.

- Reichspost Nr. 171 (29.7.1900) 2 – Online: ANNO.

- Kladderadatsch Nr. 31 (5.8.1900) 123.

- Der Floh Nr. 31 (1900) [1].

- Wiener Caricaturen Nr. 32 (5.8.1900) S. 2 – Online: ANNO.

- Kikeriki Nr. 61 (2.8.1900) S. 4- Online: ANNO.

- Der Floh Nr. 24 (1901) S. 4.

- Der Floh Nr. 32 (1901) 2.

- Humoristische Blätter Nr. 30 (28.7.1901) 2.

- Humoristische Blätter Nr. 30 (28.7.1901) 2.

- Der Floh Nr. 35 (1901) 3.

- Neue Glühlichter Nr. 143 (26.9.1901) 163.

- Neue Glühlichter Nr. 143 (26.9.1901) 163.

- Kikeriki Nr. 92 (16.11.1911) 2.

- Simplicissimus 14.08.1900 Jg. 5, Heft 21, 168.

- Simplicissimus 14.08.1900 Jg. 5, Heft 21, 168.

- Simplicissimus 28.08.1900 (Jg. 5) Heft 23, S. 182.

Our new Call4Papers on the subject of: “Sociology in practice: How does (empirical) social research change today’s society?” (until 1st December 2014)

Sociology has two main goals: to describe social phenomena and to explain their causes. Together they represent the basis for social research. What does this research look like? In principle it consists of two parts: theory and practice. To exemplify … Continue reading

aventinus academica Nr. 7 [31.05.2014]: Verwendung der Begrifflichkeit einer Wissenschaftskommunikation 3.0 für Aus- und Weiterbildung in Kooperation von Forschung und Medien

Digitaler Toolkasten – 05/2014

In dieser Ausgabe des “Digitalen Toolkasten”-Newsflash berichten wir wieder vom Fortgang unserer Aktivitäten am Fachbereich Sozialwesen und zur Weiterbildung “Soziale Medienbildung”. Soziale Medienbildung jetzt auf YouTube Seit diesem Monat sind wir auf YouTube zu finden! Die ersten Videos und Screencasts sind bereits online. In dem Kanal mit dem Titel “Soziale Medienbildung” werden ab sofort die Produkte aus den Seminaren der Weiterbildung hochgeladen. Aber auch Lehrende am Fachbereich Sozialwesen können den Kanal als Grundlage nutzen, um Videos oder Screencasts hochzuladen und zu veröffentlichen. Weiterbildung “Soziale […]

Visual History

In Erweiterung der Historischen Bildforschung markiert Visual History ein in jüngster Zeit vor allem innerhalb der Neuesten Geschichte und der Zeitgeschichte sich etablierendes Forschungsfeld, das Bilder in einem weiten Sinne sowohl als Quellen als auch als eigenständige Gegenstände der historiografischen Forschung betrachtet und sich gleichermaßen mit der Visualität von Geschichte wie mit der Historizität des Visuellen befasst. Ihren Exponenten geht es darum, Bilder über ihre zeichenhafte Abbildhaftigkeit hinaus als Medien und Aktiva mit einer eigenständigen Ästhetik zu begreifen, die Sehweisen konditionieren, Wahrnehmungsmuster prägen, Deutungsweisen transportieren, die ästhetische Beziehung historischer Subjekte zu ihrer sozialen und politischen Wirklichkeit organisieren und in der Lage sind, eigene Realitäten zu generieren.

Visual History in diesem Sinne ist damit mehr als eine additive Erweiterung des Quellenkanons der Geschichtswissenschaft oder die Geschichte der visuellen Medien; sie thematisiert das ganze Feld der visuellen Praxis sowie der Visualität von Erfahrung und Geschichte. Methodisch ist das Forschungsdesign der Visual History transdisziplinär und offen angelegt. Abhängig von ihren Untersuchungsgegenständen bedient sie sich besonders der Methoden der Kunstgeschichte, der Medien- und der Kommunikationswissenschaft.

Lesen Sie weiter auf Docupedia-Zeitgeschichte:

Gerhard Paul, Visual History, Version: 3.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 13.3.2014

Stanislaw Mucha (Krakau), Torhaus Auschwitz-Birkenau, Aufnahme nach der Befreiung des Lagers Mitte Februar/Mitte März 1945. Die Aufnahme zeigt das Torhaus des Vernichtungslagers Birkenau aus der Perspektive der sogenannten Rampe. Am Rande des Fotos ist deutlich der auf den Betrachter zulaufende Stacheldrahtzaun zu sehen. Das „Fot. Nr. 28“ entstammt einem Fotoalbum mit 38 Aufnahmen des befreiten Lagers, das Mucha dem Museum Auschwitz überlassen hat. Dem Album hat Mucha ein Vorwort beigefügt, in dem er schildert, wie er nach der Befreiung des Lagers im Auftrag einer sowjetischen Untersuchungskommission 100 Fotos des befreiten Lagers anfertigte. Weitere Fotos dieser Serie befinden sich heute in Warschau im Polnischen Institut des nationalen Gedenkens (IPN). Das Foto von Mucha zählt zu den bedeutendsten Ikonen des 20. Jahrhunderts. Es ist in Büchern, Zeitschriften und Ausstellungen immer wieder als „Ikone der Vernichtung” reproduziert worden, obwohl es de facto das Torhaus nach der Befreiung zeigt. Durch seinen kompositorischen Aufbau übt das Bild eine geradezu magische Kraft auf den Betrachter aus. Zugleich suggeriert es eine bestimmte Deutung des Holocaust als ein modernes täterloses Verbrechen, die lange Zeit anschlussfähig an strukturalistische Theorien des Holocaust war. Eine der Visual History verpflichtete Analyse der Fotografie von Mucha hätte das Bild zunächst realienkundlich nach den auf der Fotografie abgebildeten Gegenständen sowie ikonologisch nach dem kompositorischen Aufbau sowie der immanenten Triebkraft von diesem bestimmt (Abbildungsrealität). Dem würde die Untersuchung des historisch-politischen Kontextes folgen, in dem das Foto entstanden ist (Entstehungsrealität). Eine dritte Untersuchungsebene hätte sich der synchronen wie diachronen Nutzung und Rezeption des Bildes in unterschiedlichen politischen, kulturellen und medialen Zusammenhängen zu widmen (Nutzungsrealität). Abgeschlossen würde die Analyse mit der Untersuchung der Funktionen und Wirkungen, die das Bild im kulturellen Gedächtnis gezeitigt hat (Wirkungsrealität). Ausführlich zu dieser Fotografie Christoph Hamann, Fluchtpunkt Birkenau. Stanislaw Muchas Foto vom Torhaus Auschwitz-Birkenau (1945), in: Gerhard Paul (Hrsg.), Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006, S. 283-302. – Quelle: Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ©

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/05/31/visual-history/

„sie war die Leni Riefenstahl der Volksbefragung“

aventinus specialia Nr. 60 [29.05.2014]: »aventinus. Studentische Publikationsplattform Geschichte« feiert heute den vierten Jahrestag seines Online-Ganges

Auf fünf Minuten mit Hartmut Rosa (4/2014)

Daniel Meyer vom Studentenmagazin Akrützel stellt dem renommierten Gesellschaftstheoretiker Hartmut Rosa nicht nur Fragen rund um seine Person und Beschleunigungstheorie, sondern lässt ihn auch das aktuelle Zeitgeschehen kompetent und humorvoll kommentieren. Wir freuen uns, diese Kurzinterviews in unserem Blog veröffentlichen und somit … Continue reading

Thank you—No Offence Meant! The Humanities in Splendid Isolation

“Thank you for your kind introduction,” “Many thanks for your stimulating comments,” “Thank you for those further references,” “Thank you, I shall happily take up your suggestions.”—Thank you, thank you very much, thank you so much. Such empty phrases seem almost inevitable on the conference circuit. They are written into our academic breviary already from our earliest student days.

Encapsulation

But what exactly lies behind such formulae? Is it not commendable that colleagues treat each other with respect? Is it not welcome that one can do and say exactly as one pleases, as long as one remains undisturbed? Somewhat more heretically, expressions of gratitude at conferences could be said to reflect the secret wish to remain unruffled at the lectern, by leaving the previous speaker equally unperturbed. Yet this non-aggression pact touches on the very relationship with the wider public, that is, how one establishes the relevance of one’s subject within and beyond its cycles of reproduction, if it is established at all. That especially those disciplines with a strong theoretical bent tend toward encapsulation lies in the very nature of their language, but not solely. Considering a non-academic audience as addressable no longer seems self-evident in the humanities. Today, theory is seldom exported to other subjects or areas of life, that is, other fields of thought and methodological domains.

Like Moths to Light

Recently, a memorable event occurred at a conference in Berlin on the historical functions of the humanities book. A young historian of science was giving a paper on various modes of theory. His historising account of certain thought styles at German universities impressed the audience with its pithy remarks, well-deployed visual aids, and elegant rhetoric. The conference was organised such that each paper was followed by a response. Most respondents routinely thanked the speaker, before launching into a talk of their own. On this occasion, though, something out of the ordinary happened. After lavishing some fatherly praise on the speaker, an elderly scholar of German Studies launched into a feisty diatribe against his younger colleague’s style. The older scholar extrapolated some juicy passages from the younger man’s previous essays, including one in which left-wing academics were said to be attracted to Niklas Luhmann, that “jet-set Christian Democrat,” like moths to light. Whereas such rhetorical distancing made pleasant reading, the older man maintained, it was barely appropriate to the subject. Now, one may wonder, is juicy, palatable prose at all admissible? Is there a place for metaphors, employed as ironic stylistic signals, in serious research? The “style police!” exclaimed a professor of history from Lucerne. Noticeably disconcerted, the incriminated young cultural studies scholar attempted to defend his partly feuilletonist style. Referring to his forthcoming book, he admitted that he had struggled to find an “appropriate” tone, which would have done justice to both the dignity of his (theoretical) subject and its anecdotal potential.

Willemsen, Precht, Sloterdijk

Although the older scholar’s somewhat clumsy criticism of style may seem outmoded, it nevertheless prompts discussion. Such exasperation about scholarly language leads one to wonder which types of intellectuals are active in German public life. There are those who have dropped out of academia, voluntarily or not. These include the likes of Roger Willemsen, who convincingly marries his hidden talent as a showmaster with intellectual prowess. Another example is Richard David Precht, whose urge to educate a wider audience is to the detriment of scientific accuracy, but whose broad appeal is unrivalled in the humanities. And then there are figures like Peter Sloterdijk who have strayed from the narrow institutional path and remain largely unknown outside academic circles. Some professors, like Harald Welzer, with a dedicated line to German feuilleton journalism now exercise their minds as diagnosticians of our times. But where in this spectrum are scholars specialising in German Studies or in the history of theory and ideas meant to position themselves? Which aims might they pursue? And, above all, which language ought they use?

Anti-public Writing

The age of bourgeois book-learning has certainly come to end. Theory building, moreover, no longer seems linked to a political culture of experience as it was during May 1968. Does this divorce spell a definite retreat of the humanities to the intimacy of their own field, which has long lost contact with non-academia, because it no longer considers the relevance of its pursuits to those beyond its confines? Not even ten per cent of the turnover of state-subsidised non-fiction books is generated by book sales, as someone pointed out at the Berlin conference. So although the production of scientific prose has reached unprecented levels, it escapes the attention of the lay public. Given the sheer amount of academic publications, this need not be symptomatic of cultural decline. And yet it is doubtless absurd that quite so much is written for an anti-public, notoriously and unquestioningly.

What, one may ask, does this have to do with the self-gratifying reassurances traded between conference participants, which make such occasions resemble a nature reserve? A great deal. Because gratitude, as mentioned, can also amount to a tacit agreement on inaction.

References

- Kaube, Jürgen: Denken zwischen Mülltrennung und Notaufnahme. Über das wissenschaftliche Sachbuch, in Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 16.3.2012, online [German].

- Foucault, Michel: L’Ordre du discours, Paris 1971.

- Bourdieu, Pierre: Homo academicus, Stanford University Press 1990 (French 1984).

External Links

- Conference Agenda “Geist im Buch. Historische Formen und Funktionen des Buchs in den Geisteswissenschaften” v. 3.-5.4.2014 in Berlin, http://geistimbuch.wordpress.com/programm/ [German] (zuletzt am 8.5.2014)

- German research foundation DFG’s Special Priority Program SPP 1409 “Science and the Public”, http://wissenschaftundoeffentlichkeit.de [English] (zuletzt am 8.5.2014)

Twittern

Image credits

Tagungsraum eines Schlosses. © Thomas Bornschein (2007) / Pixelio.de

Translation (from German)

by Kyburz&Peck, English Language Projects (www.englishprojects.ch)

Recommended citation

Teutsch, Katharina: Thank you—No Offence Meant! The Humanities in Splendid Isolation. In: Public History Weekly 2 (2014) 20, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2108.

Copyright (c) 2014 by Oldenbourg Verlag and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.

The post Thank you—No Offence Meant! The Humanities in Splendid Isolation appeared first on Public History Weekly.