Eine ganze Reihe von Archiven, Bibliotheken und Mediatheken in Frankreich hat es sich zur Aufgabe gemacht, die französische Regionalpresse aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert zu digitalisieren und online zugänglich zu machen. Als gelungenes Beispiel soll hier stellvertretend das … Weiterlesen →

Tagungsbericht: Historical Network Conference 2014 / Ghent (Belgien), 15.-19.09.2014

Ein Gastbeitrag von Anne Baillot (Berlin), Emmanuelle Chaze (Bayreuth) und Carolin Hahn (Berlin)

Die zum zweiten Mal stattfindende Konferenz „Historical Network Research“ fand in diesem Jahr vom 15. bis 19. September in Belgien statt. Ausgerichtet wurde diese von dem an der Universität angesiedelten Ghent Center of Digital Humanities. In Präsentationen, halbstündigen Vorträgen sowie Postersessions stellten die Teilnehmer_innen ihre aktuellen Projekte vor. Der Tagung voraus gingen zwei Einführungsseminare über die Grundlagen der Netzwerkanalyse (12.-13.09.) sowie ein zweitägiger Workshop (14.-15.09.) zu den Netzwerkvisualisierungs-Softwares Gephi oder – wahlweise – UCINET/Netdraw. Der Facettenreichtum der vorgestellten Forschungsvorhaben war Beweis genug für die aktuelle fach- und länderübergreifende Brisanz des Netzwerk-Topos. Ziel der Tagung war es, Netzwerkanalyse-Methoden in konkreten praktischen Projekten vorzustellen, den interdisziplinären Dialog zwischen den Fachrichtungen (Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Informatik, Computerphilologie etc.) zu ermöglichen und die Teilnehmenden an aktuelle Software heranzuführen.

Die zum zweiten Mal stattfindende Konferenz „Historical Network Research“ fand in diesem Jahr vom 15. bis 19. September in Belgien statt. Ausgerichtet wurde diese von dem an der Universität angesiedelten Ghent Center of Digital Humanities. In Präsentationen, halbstündigen Vorträgen sowie Postersessions stellten die Teilnehmer_innen ihre aktuellen Projekte vor. Der Tagung voraus gingen zwei Einführungsseminare über die Grundlagen der Netzwerkanalyse (12.-13.09.) sowie ein zweitägiger Workshop (14.-15.09.) zu den Netzwerkvisualisierungs-Softwares Gephi oder – wahlweise – UCINET/Netdraw. Der Facettenreichtum der vorgestellten Forschungsvorhaben war Beweis genug für die aktuelle fach- und länderübergreifende Brisanz des Netzwerk-Topos. Ziel der Tagung war es, Netzwerkanalyse-Methoden in konkreten praktischen Projekten vorzustellen, den interdisziplinären Dialog zwischen den Fachrichtungen (Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Informatik, Computerphilologie etc.) zu ermöglichen und die Teilnehmenden an aktuelle Software heranzuführen.

Martin Stark (Hamburg) und Marten Düring (Luxemburg) gaben erste Einführungsseminare in den Fachbereich. Der Fokus lag besonders auf der sozialen Netzwerkanalyse als Untersuchungsmethode. Neben allgemeinen theoretischen Grundlagen wurde auch anhand kleinerer praktischer Übungen versucht, die Brücke zwischen close reading und formaler Datenanalyse zu schlagen. Dabei stellte sich heraus, dass gerade das Finden eines geeigneten Codierungsschemas, das sowohl der Textgrundlage wie auch den eigenen Forschungsinteressen entspricht, die erste Herausforderung war: Ein perfektes Schema? Das gibt es laut Düring nicht, zudem sei auch das Leserauge alles andere als verlässlich. Daher stellte er für den Bereich der textbasierten Netzwerkanalyse die Relevanz des close readings bei der Kodierung heraus.

Verwendete Tools

Auf Grundlage erfasster Daten ist deren Visualisierung ein weiterer, zweiter Analyseschritt. So vielfältig die Forschungsprojekte der Tagungsgäste sind, so heterogen ist auch die Software, die jeweils zum Einsatz kommt: Neben Gephi und UCINET/Netdraw wird beispielsweise auch Pajek verwendet – abhängig von den jeweiligen projektspezifischen Bedürfnissen. Gänzlich umfassend und zufriedenstellend erschien den Teilnehmenden jedoch keine der auf dem Markt befindlichen Softwares. Angesichts verschiedener Programme, die allerdings teilweise noch recht jung sind, war die Frage nach passenden und möglichst intuitiv bedienbaren Tools daher von großer Relevanz.

Auf Grundlage erfasster Daten ist deren Visualisierung ein weiterer, zweiter Analyseschritt. So vielfältig die Forschungsprojekte der Tagungsgäste sind, so heterogen ist auch die Software, die jeweils zum Einsatz kommt: Neben Gephi und UCINET/Netdraw wird beispielsweise auch Pajek verwendet – abhängig von den jeweiligen projektspezifischen Bedürfnissen. Gänzlich umfassend und zufriedenstellend erschien den Teilnehmenden jedoch keine der auf dem Markt befindlichen Softwares. Angesichts verschiedener Programme, die allerdings teilweise noch recht jung sind, war die Frage nach passenden und möglichst intuitiv bedienbaren Tools daher von großer Relevanz.

Die Möglichkeit der Datenerfassung und -visualisierung mit UCINET, in der soziologischen Forschungspraxis seit Jahrzehnten angewandt, stellte Bruce Cronin (Greenwich) in einem Workshop vor. Der Kurs bot einen umfassenden Überblick über die Software mit all ihren Stärken und Schwächen. Zwar werden umfassendere Datensätze nicht so schnell verarbeitet und generierte Dokumentationen sind nicht immer einfach interpretierbar. Zudem ist ein wenig mathematisches Geschick notwendig, um das Programm zu bedienen. Doch sind in UCINET Matrizen konstruierbar und die modulare Architektur erlaubt stetige Anpassungen an aktuelle Forschungsstandards und -anforderungen. Daten können mit dem anschlussfähigen Netdraw visualisiert werden. UCINET liefert gut strukturierte Daten – jung, dynamisch, schön ist es allerdings nicht: Gephi heißt hier wohl die neue Lösung, folgt man dem allgemeinen Tenor der vortragenden Wissenschaftler_innen. Vorgestellt wurde die Software von Clément Levallois (Lyon), Entwickler aus dem Hause Gephi. Die Einführung hatte es in sich, da das Programm trotz seiner bereits breiten Verwendung noch in den Kinderschuhen, oder vielmehr: der Beta-Version, steckt. Besonders intuitiv ist es nicht zu bedienen: hier ein Knopf, da eine Farbe, dort ein bisschen 3D. Doch zeichnete sich das breite Anwendungsspektrum von Gephi bereits ab: Datenbanken – das Programm verfügt über ein „DataRepository” – können recht bequem importiert werden (auch aus UCINET). Filter und Plug-Ins ermöglichen die Darstellung dynamischer Daten mit Timelines und Karten. Ganz dreidimensional sind zwar bisher nur die schönen kugelförmigen Knotenpunkte (nodes), doch ist mit baldigen technischen Entwicklungen zu rechnen.

Wer weder Netdraw noch Gephi nutzen möchte, hat mit dem Programm Nodegoat noch eine Alternative. Präsentiert wurde die intuitiv zu bedienende Software in einem Vortrag von den Entwicklern Pim van Bree und Geert Kessels (LAB 1100, Den Haag). Auch hier können dynamische Daten mit Timelines und geographischen Karten dargestellt werden. Leider ist Nodegoat nicht open source. Ebenfalls erwähnenswert ist das Programm Palladio, das zwar (noch) nicht viel kann, doch den wertvollen Vorteil hat, dass Daten durch einfache drag-and-drop-Technik sehr leicht – allerdings nur online – importiert werden können.

Wissenschaftliche Praxis

Nach zwei Tagen „Workshopping“ eröffnete Hans Blomme (Ghent) die Konferenz. Es wurde schnell deutlich, dass die Erfassung und Darstellung dynamischer Daten zum herausragenden Thema der Tagung werden würde. Claire Lemercier (Paris) sprach in ihrem Eröffnungsvortrag über Dynamiken in historischen Netzwerken, denn es liege in der Natur der Sache: Personen verändern sich und mit ihnen ihre Netzwerke. Wie kann also Zeit, wie können Veränderungen aufgenommen werden? Laut Lemercier gelte es, Netzwerke zu dynamisieren – mit neuen Simulationen und Animationen. Wandel soll dargestellt werden – in Beziehungen, Inhalten, Netzwerkumfang und Attributen der Partizipierenden. Dabei sei natürlich auch nicht alles aufnehmbar: Je einfacher das Netzwerk, desto mehr müsse mit Informationsverlust gerechnet werden. Dennoch: Auf die Struktur komme es an und nicht auf eine bloße Liste an Kontaktpersonen oder Interaktionen. Dynamiken sollen herauskristallisiert werden, die nicht nur für die konkreten Handlungen, sondern auch für die Entscheidungsprozesse der Protagonisten relevant seien. Animationen gelten dabei zunächst einmal als zweitrangig: Zunächst stehe die Datenbasis im Vordergrund, die nicht selten voller Lücken sei. Doch könnten wir von den verschiedenen Disziplinen lernen: von den Geschichtswissenschaftler_innen den Fokus auf Strukturen, von Soziologen_innen die akteursorientierte Modellierung und Beobachtungen auf Mikroebene etc.

Dynamiken zu präsentieren berge jedoch auch einige Schwierigkeiten in sich. Erstens könnten nicht sämtliche Dimensionen gleichzeitig präsentiert werden: Werde alles visualisiert, sei nichts sichtbar. Daher seien konkrete Fokussierungen von enormer Relevanz, die von der jeweiligen (historischen) Forschungsfrage abhängen. So stelle sich, zweitens, die Frage, wer oder was in den Blick genommen werden soll. Ebenso schwierig erscheine, drittens, eine genaue Datierung der Beziehungen: Existieren einmal eingegangene Verbindungen tatsächlich ewig? Wann begannen, wann endeten Kontakte? Dabei würden Knotenpunkte Beziehungen datieren, nicht umgekehrt. Die jeweilige Visualisierung sei immer nur ein „Snapshot“, ein kleiner Ausschnitt der jeweiligen Kontakte.

Zum Thema “Software” machte Lemercier deutlich: Digitale Geisteswissenschaftler_innen wollen keine Informatiker_innen sein. Doch möchten sie zumindest mit ihnen reden können. Tools müssten her, die anwendbar und in der Lage seien, geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu strukturieren und darzustellen. So wurde das Thema “Software” von Lemercier zumindest angedeutet – wenn auch nicht konkret diskutiert.

Diane H. Cline (Washington DC) fokussierte ein konkretes soziales Netzwerk: die Kontakte Sokrates‘. Dabei interessierten Cline sowohl soziale Strukturen als auch – wiederum – Dynamiken: Ab wann transformiert ein Wandel die Gesellschaft so stark, dass von einer neuen Periode/Epoche gesprochen werden könne? Sokrates habe einen solchen Wandel initiiert: Er trage einen erheblichen Anteil an der Herausbildung einer besonders innovativen Gesellschaft, in der die soziale Gesprächsform des „Symposions“, der Diskussionsrahmen neuer Ideen, eingeführt wurde. Damit ging es der Vortragenden nicht zuletzt darum, zu zeigen, dass wir viel mehr in Netzwerken eingebettet sind als wir es uns vorstellen. So trägt die Historiographie der “grands hommes” kaum der Tatsache Rechnung, dass laut Cline “kein großer Mann je etwas ganz allein realisiert” hätte. Cline präsentierte die sozialen Netzwerke in unterschiedlichen Darstellungsformen, wobei die jeweilige Visualisierung mit verschiedenen Fokussetzungen durchaus Untersuchungsergebnisse beeinflussen könne. Die während der Konferenz leider so gut wie nicht zur Sprache gekommene Frage nach Lizenzen vergleicht Cline mit der sokratischen Praxis: Dieser lebte im „Offenen“ – als ein Konnektor, der Verbindungen zwischen Menschen zog, und half, die Gesellschaft Athens zusammenzuführen. Ihm allerdings erschien sein Wissen bzw. seine zentrale Netzwerkposition in politischer Hinsicht als gefährlich. Möglicherweise stellt sich gerade heute wiederum ein „Marktplatz von Ideen – open sources“ heraus, den es auch offen zu halten gilt.

Auch Emily Erikson (Yale) stellte in ihrem Vortrag am letzten Konferenztag die Wichtigkeit dynamischer Inhalte in Netzwerken heraus. Am Beispiel der English East India Company beschrieb sie die Formierung sozialer Netzwerke zwischen Individuen unter der Schirmherrschaft formaler Organisationen sowie den Einfluss der Netzwerkpositionen der Schiffsführer auf deren Reiserouten und Handelsbeziehungen. Datengrundlage ihrer Forschungen bilden Logbücher, die Konkurrenzen von Kapitänen sowie Hafenpräferenzen, basierend auf früheren Erfahrungen, dokumentieren. Mit der historischen Netzwerkanalyse konnte Erikson zeigen, inwiefern individuelle Präferenzen kollektive Entscheidungen beeinflussten – dank der Social Network Analysis wurde also die „unsichtbare Hand sichtbar gemacht“, so Erikson. Sie plädierte dafür, dass die Bereitschaft zur Kooperation als anthropologische Konstante im Umgang mit Netzwerken grundlegender berücksichtigt werde als es bislang der Fall war.

Einzelprojekte

Die in über 50 Postern oder Kurzvorträgen dargestellten Projekte machten die Vielfalt des Einsatzes von Methoden, die mit Social Network Analysis und deren Visualisierung zusammenhängen, anschaulich. Diese einzeln hier zu präsentieren ist nicht möglich. Eine Auswahl der für uns Berichterstattende besonders ertragreichen Präsentationen wird demnächst auf Englisch auf dem Blog “Digital Intellectuals” kommentiert. Hätten wir noch einen Wunsch übrig, wäre es sicherlich der, dass die Abstracts aller präsentierten Projekte samt Kontaktdaten der Projektverantwortlichen online veröffentlicht würden, damit sich jede und jeder selbst ein Bild von dieser Vielfalt machen kann.

Die in über 50 Postern oder Kurzvorträgen dargestellten Projekte machten die Vielfalt des Einsatzes von Methoden, die mit Social Network Analysis und deren Visualisierung zusammenhängen, anschaulich. Diese einzeln hier zu präsentieren ist nicht möglich. Eine Auswahl der für uns Berichterstattende besonders ertragreichen Präsentationen wird demnächst auf Englisch auf dem Blog “Digital Intellectuals” kommentiert. Hätten wir noch einen Wunsch übrig, wäre es sicherlich der, dass die Abstracts aller präsentierten Projekte samt Kontaktdaten der Projektverantwortlichen online veröffentlicht würden, damit sich jede und jeder selbst ein Bild von dieser Vielfalt machen kann.

Naturejobs Podcast on Science Blogging

Im Naturejobs Podcast spricht Julie Gould mit Suzi Gage, die gerade an der Universität Bristol ihre PhD-Theses als Sozialmedizinerin abgeschlossen hat, und mit Jon Butterworth von der UCL, Forscher am LHC Large Hadron Collider in Genf, über Science Blogging und ihre beim Guardian gehosteten Blogs: Suzi Gage: Sifting the Evidence Jon Butterworth: Life and Physics Eine PhD-Studentin und ein etablierter Forscher mit großer Reichweite und einem Milliarden-Forschungsprojekt im Rücken: Das sind vermeintlich ganz unterschiedliche Erfahrungswelten. Dem ist aber nicht so: Strategien und Rücksichtnahmen beim […]

M. Rainer Lepsius: la sociologie pragmatique

Un des plus grands intellectuels allemands, M. Rainer Lepsius est décédé le 2 octobre à l’âge de 86 ans. Il a marqué l’évolution scientifique et institutionnelle de la sociologie allemande depuis le milieu des années 1960. Loin des grandes théories scientifiques mais au plus près d’une méthode pragmatique, sa sociologie s’inspire de l’œuvre de Max Weber. L’article traduit en français dans le numéro 12 de Trivium en est un des meilleurs exemples : Intérêts et idées. La problématique de l’imputation chez Max Weber.

Sources:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-von-m-rainer-lepsius-der-denkende-buerger-13187886.html

http://www.nzz.ch/feuilleton/in-max-webers-geist-und-sinn-1.18397530

Zur Theorie einer interdisziplinären Allgemeinen Bildwissenschaft

Einleitung

Eine systematisch verfasste interdisziplinäre Bildwissenschaft bedarf eines Theorierahmens, der die unterschiedlichen Forschungsperspektiven und -ergebnisse aufeinander zu beziehen erlaubt. Der hierfür diskutierte Vorschlag besteht in der These, dass Bilder wahrnehmungsnahe Medien sind. Diese These betont die kommunikativen Aspekte des Bildphänomens: Mit Bildern gibt jemand jemandem (oder auch wir uns selbst) etwas zu verstehen. Da dies bei Bildern in einer spezifischen Weise erfolgt, die wesentlich mit dem Wahrnehmungsaspekt von Bildern zusammenhängt und in besonderer Weise von der Materialität und Medialität der Bilder abhängt, bedarf die Bildwissenschaft einer wahrnehmungstheoretischen Ausrichtung. Eine systematisch verfasste interdisziplinäre Bildwissenschaft impliziert folglich die theoretische Integration von Zeichen-, Medien- und Wahrnehmungsaspekten.

Seit den 1990er-Jahren ist eine zunehmende Ausweitung des für die Analyse von Bildern als relevant erachteten Fächerkanons festzustellen.[1] Als Folge der damit entstandenen Disziplinen- und Methodenvielfalt haben (in der Regel philosophisch orientierte) Bemühungen um eine allgemeine Bildwissenschaft eingesetzt,[2] die als methodologische Reflexion der zahlreichen bestehenden Bildwissenschaften verstanden werden können. Diese Bemühungen im Sinne einer Philosophie der Bildwissenschaft nehmen in der Regel keine Konkurrenz der bestehenden Bildwissenschaften an. Vielmehr gehen sie von unterschiedlichen Aspekten der Bildforschung aus (etwa die Aspekte Bildrezeption und Bildproduktion), deren disziplinäre Integration sie in systematischer Weise zu leisten versuchen. Entsprechend entwirft die Allgemeine Bildwissenschaft im Unterschied zu den einzelnen speziellen Bildwissenschaften keine alternativen empirischen Theorien. Ihr geht es mit der Analyse der jeweiligen methodischen und begrifflichen Voraussetzungen einzelner Bildwissenschaften vielmehr um theoretische Klärungsangebote, die sich idealerweise auch für die konkrete bildwissenschaftliche Forschung und vor allem für die explizit interdisziplinären Forschungsprogramme als hilfreich erweisen sollen.

Anders als die Allgemeine Bildwissenschaft, die sich primär um einen theoretischen Rahmen der Bildforschung bemüht, sind die vielen spezifischen Bildwissenschaften (in der Regel in mehr oder weniger empirischer Ausrichtung) mit speziellen Bildaspekten oder auch Bildtypen befasst.[3] Die Visual Culture Studies können beispielsweise als eine dieser speziellen Bildwissenschaften angesehen werden, die insbesondere die kulturellen Einbettungen von Bildern thematisieren.[4] Unter der Annahme, dass Karten als spezielle Bilder zu verstehen sind, kann als eine ganz anders gelagerte spezielle Bildwissenschaft etwa die Kartografie genannt werden.[5] Die überragende spezielle Bildwissenschaft, die sich selbst als bildwissenschaftliche Leitdisziplin versteht, ist natürlich die Kunstgeschichte.[6] Systematisch betrachtet, sollte die Integration der verschiedenen Disziplinen und Bildaspekte unproblematisch sein und einen erheblichen Beitrag zur gewünschten Vervollständigung unserer Einsichten in den Forschungsgegenstand „Bild“ leisten. Der Grund, dass dies mitunter doch eher schlecht als recht gelingt, ergibt sich zum einen aus verschiedenen Idiosynkrasien, die sich historisch mit der Entwicklung der einzelnen Fächer entwickelt haben, zum anderen aus eher wissenschafts- und institutionspolitischen Gründen und schließlich drittens vor allem auf Grund bestimmter theoretischer Vorentscheidungen, die mit den Fächern bzw. Fächergrenzen aber nur kontingenterweise zusammenfallen.[7]

Im Folgenden werde ich primär das Programm einer Allgemeinen Bildwissenschaft in interdisziplinärer Ausrichtung erläutern und hierbei exemplarisch auf einige relevante Probleme der speziellen Bildwissenschaften eingehen. Ohne dies im Einzelnen zu kennzeichnen, habe ich Teile des folgenden Artikels aus meinen bereits publizierten Aufsätzen entnommen und neu zusammengestellt.[8]

Zur philosophischen Grundlegung der Bildforschung

Um den Status einer Allgemeinen Bildwissenschaft verständlich zu machen, ist der Hinweis hilfreich, dass es in der Bildforschung (wie in jeder anderen Forschung) verschiedene Forschungsebenen gibt – etwa Beobachtung, Beschreibung, Interpretation oder Modell- und Theoriebildung –, die sich gegenseitig ergänzen und aufeinander abgestimmt werden müssen. Dies ist umso wichtiger, je heterogener die begrifflichen und methodischen Standards der beteiligten Disziplinen sind. In diesem Zusammenhang besteht eine wichtige Aufgabe der philosophischen Rationalität darin, durch begriffliche Klärung die jeweiligen theoretischen Implikationen der verschiedenen Positionen zu verdeutlichen und in einer integrativen Theorie konsistent zusammenzuführen. Neben der Begriffsklärung bemühen sich philosophische Unternehmungen zudem um kritische Reflexion der zentralen Begriffe, was einerseits Begründungen bei der wissenschaftlichen Einführung von Grundbegriffen einschließt, andererseits unter Umständen Neuschöpfungen von Begriffen erfordert. Bei allen genannten Aufgaben ist die institutionelle Zuordnung der Bemühungen sekundär. Entscheidend ist natürlich allein der sachliche Beitrag, das heißt: der Nutzen für die Organisation der konkreten Forschung.

Die Allgemeine Bildwissenschaft (oder, was weitgehend dasselbe meint: das philosophische Nachdenken über die Möglichkeit einer systematisch formulierten Grundlagentheorie für die bildwissenschaftliche Forschung) ist ein als Dienstleistung zu verstehender Beitrag für den eher empirisch arbeitenden Forscher intendiert. Der Name „Allgemeine Bildwissenschaft“ lehnt sich hierbei an die sehr erfolgreiche Etablierung einer Allgemeinen Sprachwissenschaft an. Er bringt die Überzeugung zum Ausdruck, dass im Bildbereich eine ähnlich nachhaltige Entwicklung wie im Sprachbereich möglich ist. Auf keinen Fall besagt er, dass Bilder wie sprachliche Zeichen aufgefasst und untersucht werden sollen oder ausschließlich in dieser Weise untersucht werden könnten. Mit der Rede von einer Allgemeinen Bildwissenschaft werden folglich die eigentümlichen Strukturen von Bildern, die sich ganz offensichtlich in vielfältigen Hinsichten von den Strukturen sprachlicher Ausdrücke unterscheiden, keineswegs in Frage gestellt.

Wenn es richtig ist, dass die wissenschaftliche Bildforschung notwendig interdisziplinär verfahren muss – was derzeit der kleinste gemeinsame Nenner der Bildforscher zu sein scheint –, dann ist es sinnvoll und rational geboten, genauer darüber nachzudenken und gemeinsam zu klären, wie denn eine solche Forschung in systematischer Weise und methodisch kontrolliert erfolgen kann. Die Idee einer Allgemeinen Bildwissenschaft setzt hierbei zum einen voraus, dass sich die Betätigung „Wissenschaft“ wesentlich durch systematisch geordnete Aussagen und durch methodisch kontrollierte Verfahren auszeichnet. Zum anderen impliziert sie, dass es für die interdisziplinäre Forschung fruchtbar ist, die entsprechenden Vorgaben aus den beteiligten Einzeldisziplinen zu prüfen und sich gegebenenfalls an ihnen zu orientieren, will sie denn mehr sein als ein rein additives Nebeneinander. Etwas stärker formuliert lässt sich sagen, dass eine interdisziplinär betriebene Bildwissenschaft, in der die unterschiedlichen disziplinären Perspektiven systematisch aufeinander bezogen sind, nur dann möglich wird, wenn es gelingt, einen gemeinsamen Theorierahmen zu entwickeln, der für die unterschiedlichen Disziplinen als ein integratives Forschungsprogramm dienen kann.

Ein bildwissenschaftlicher Theorierahmen

Einen Theorierahmen zu erstellen ist primär eine begriffliche Aufgabe. Als Ergebnis einer solchen Aufgabe liegt ein komplexes Aussagengefüge vor, das die gemeinsamen Annahmen verschiedener Theorien zusammenfasst. Hierzu müssen aus den relevanten bestehenden Theorien einige wesentliche Begriffe gewissermaßen herausdestilliert und in eine kohärente Struktur gebracht werden. Ein Theorierahmen ist keine Metatheorie; denn während die Metatheorie eine Theorie über Theorien ist, in der die konstitutiven Bedingungen bestimmt werden, die Theorien (und auch Theorierahmen) erfüllen müssen, ist der Theorierahmen inhaltlich ausgerichtet. Er ist eine verallgemeinerte, integrative Theorie, in der diejenigen Begriffe als zur Erforschung eines Phänomenbereichs wesentlich ausgezeichnet und charakterisiert werden, die in den unterschiedlichen Theorien zu diesem Bereich (eventuell nur implizit) enthalten sind. Er liefert das, was auch als Paradigma bezeichnet worden ist.

Für die Bildwissenschaft besteht eine Besonderheit darin, dass ein solcher Rahmen nicht nur die Forschung innerhalb einer Fachdisziplin strukturieren, sondern ganz wesentlich auch zur interdisziplinären Organisation sehr unterschiedlicher Disziplinen beitragen soll bzw. können muss. Nach einer Unterscheidung, die Umberto Eco zur Charakterisierung der Semiotik verwendet hat,[9] würde ein entsprechender Vorschlag dann mit dem Anspruch auftreten, dass eine Allgemeine Bildwissenschaft selbst eine eigene Disziplin bilde und nicht nur ein Forschungsfeld. Als Feld wäre eine Wissenschaft nur induktiv anhand der unterschiedlichen Forschungsaktivitäten zu bestimmen; als Disziplin verstanden, müsste es jedoch möglich sein, deduktiv ein Modell zu entwickeln, an dem sich die einzelnen Forschungen orientieren. Beide Ansätze widersprechen sich nicht, sondern können sich vielmehr ergänzen. Der Anspruch, der mit einem Modell erhoben wird, schließt insbesondere nicht aus, dass sich dieses Modell in Auseinandersetzung mit den disziplinenspezifischen Ansätzen entwickelt. Es ist lediglich unterstellt, dass es prinzipiell sinnvoll (also auch für die Fachdisziplinen von wissenschaftlichem Vorteil) und erstrebenswert ist, die unterschiedlichen Aktivitäten zu systematisieren und an einem zunächst sicherlich übermäßig (und unzulässig) vereinfachten Theorierahmen auszurichten. Obschon ein solcher Strukturierungsvorschlag entsprechend begründet werden muss, ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass sich dieses Modell trotz sorgfältiger Begründung im Laufe der Zeit verändern oder eines Tages als unzureichend oder gar als unangemessen erweisen wird. Zudem bleibt es natürlich möglich, unterschiedliche Modelle herauszubilden. Dies alles stellt die prinzipielle Sinnhaftigkeit von Modellen bzw. Theorierahmen aber nicht in Frage.

Bilder als wahrnehmungsnahe Medien

In der bildtheoretischen Diskussion lassen sich bereits zwei grundsätzliche bildtheoretische Paradigmen unterscheiden – das zeichentheoretische[10] und das wahrnehmungstheoretische[11] Paradigma. Beide besitzen bereits eine längere Tradition, haben einen jeweils unterschiedlichen Einfluss auf die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Bilddisziplinen und kommen daher als Kandidaten für ein übergeordnetes Paradigma in Frage. Die Tatsache, dass hier mehrere theoretische Optionen bestehen, macht das Unternehmen insgesamt aber weder sinnlos noch überflüssig. Auch in diesem Grundlagenbereich ist vielmehr anzunehmen, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Um als bildwissenschaftlicher Theorierahmen auftreten zu können, sollte jedes vorgeschlagene Modell jedoch in der Lage sein, auch eine disziplinenübergreifende Strukturierung des Forschungsfeldes zu leisten. Es wäre durchaus zu wünschen, dass hierzu in naher Zukunft verschiedene Alternativen ausgearbeitet werden.

Mein eigener Vorschlag besteht darin, diese beiden Traditionen als sich ergänzende Aspekte zusammenzuführen. Bilder als wahrnehmungsnahe Medien aufzufassen, bedeutet somit, dass für uns ein Gegenstand nur dann ein Bild ist, wenn wir ihm eine Bedeutung auf der Grundlage unserer Wahrnehmungskompetenzen zuweisen. Der Begriff der Wahrnehmungsnähe ist hierbei graduell und relativ zum Zeichenverwender variabel. Er soll nicht darauf hinweisen, dass Medien im Kommunikationsprozess wahrgenommen werden müssen, denn diese Bedingung gilt für den Zeichengebrauch generell. Es geht also selbstverständlich nicht um Wahrnehmbarkeit. Entscheidend ist hier vielmehr, dass auch für die Interpretation bildhafter Medien, mit der ihnen ein Inhalt zugewiesen wird, der Rekurs auf Wahrnehmungskompetenzen konstitutiv ist und die Struktur der Bildträger damit – im Unterschied zu arbiträren, etwa mathematischen Zeichen – zumindest Hinweise auf die Bildbedeutung enthält. Diese Besonderheit der wahrnehmungsnahen Interpretation liegt am stärksten bei illusionistischen Bildern vor. Zwar müssen wir auch hier bereits verstanden haben, dass es sich um ein Bild handelt, und damit eine allgemeine Zeichenkompetenz besitzen; aber um zu bestimmen, was im Bild dargestellt ist, können wir im Wesentlichen auf die Prozesse zurückgreifen, die wir mit der Fähigkeit zur Gegenstandswahrnehmung bereits besitzen.

Hier sind zwei zusätzliche Anmerkungen zum Zeichenbegriff hilfreich. Zunächst ist es wichtig, sich die Funktion des Zeichenbegriffs innerhalb des vorgeschlagenen Theorierahmens klar zu machen. Er dient vor allem der übergeordneten Klassifikation der unterschiedlichen kommunikativen Phänomene. Er liefert den Oberbegriff, wie die Bezeichnung „Lebewesen“ als Oberbegriff dient, um so unterschiedliche Phänomene wie Menschen und Mücken zusammenzuordnen. Natürlich ist dies nur gerechtfertigt, wenn es mindestens eine gemeinsame Eigenschaft gibt. Bei Bildern und nicht-bildhaften Zeichen bestehen diese vor allem darin, dass ein Trägermedium vorliegt, das wir in der Regel zum Zwecke der Kommunikation verwenden, um jemandem etwas zu verstehen zu geben. Eine solche Eigenschaft ist natürlich überaus allgemein und sagt nicht viel über die Besonderheiten von Bildern aus. Die Besonderheiten werden erst durch die sogenannte spezifische Differenz zum Ausdruck gebracht, die im vorliegenden Fall in der Wahrnehmungsnähe bzw. in der perzeptuellen Kompetenz besteht, mit der wir Bilder betrachten bzw. durch die Gegenstände ihren Bildstatus erhalten. Insofern ich die perzeptuellen Kompetenzen also als das entscheidende Moment zum Verständnis von Bildern erachte, ließe sich mein Vorschlag auch als eine perzeptuelle Bildtheorie ansehen, die allerdings um einen Ausgleich mit den semiotischen Ansätzen bemüht ist.

Die zweite Anmerkung zum Zeichenbegriff betrifft die Allgemeinheit, die diesem Begriff zukommen soll. In der Semiotik hat der Zeichenbegriff, wie die Grundbegriffe aller Wissenschaften, sehr unterschiedliche Fassungen erfahren. Die Kritik der semiotischen Bildtheorie sollte also nicht so erfolgen, dass nur ein sehr spezieller Zeichenbegriff zugrunde gelegt wird. Wenn etwa die Referenz auf konkrete Gegenstände als Bedingung von Zeichen angesehen wird,[12] dann werden natürlich ungegenständliche Bilder zu offensichtlichen Gegenbeispielen. Dieser Zeichendefinition zufolge wären allerdings auch Wörter oft keine Zeichen, weil etwa „Einhorn“ oder „Gerechtigkeit“ ebenfalls nicht auf konkrete Gegenstände referieren. Im Gegensatz zu einem auf konkrete Referenz verkürzten Zeichenbegriff sollte bereits dann von einem Zeichen gesprochen werden, wenn erstens ein physisches Objekt als Zeichenträger bzw. als Medium vorliegt und zweitens eine Person diesem Medium eine Bedeutung zuweist. Die Bedeutungszuweisung kann sehr unterschiedlich erfolgen, etwa konventionell im Fall des Klingeltons, der den Beginn der Schulstunde ankündigt, oder eben auf Grundlage unserer Wahrnehmungskompetenzen in dem Fall, in dem wir in einem Gegenstand etwas sehen, was dieser Gegenstand nicht selber ist. Diese Relation des „etwas in etwas sehen“, die nicht von Semiotikern, sondern von dem eher phänomenologisch orientierten Richard Wollheim kreiert wurde,[13] erachte ich also bereits als ein (freilich recht elementares) Beispiel einer Bedeutungszuweisung. Bei ungegenständlichen Bildern kann der Prozess der Bedeutungszuschreibung etwa über deren Selbstreferenz beschrieben werden.[14]

Aus dem Gesagten lässt sich zusammenfassend als minimales Kriterium für eine Allgemeine Bildwissenschaft fordern, dass sie ein Modell entwickeln sollte, das die verschiedenen Bildphänomene miteinander zu verbinden geeignet ist. Über die jeweilige Stellung der einzelnen Bildaspekte ist es dann möglich, auch die zahlreichen Bildwissenschaften in systematischer Weise aufeinander zu beziehen, ohne deren Eigenständigkeit in Frage zu stellen. Wird der Ausdruck „Wissenschaft“ relativ streng aufgefasst, wären zudem einheitliche (oder zumindest aufeinander abgestimmte) methodische Vorgaben zu bestimmen. Eine Allgemeine Bildwissenschaft ist damit auf jeden Fall keine neue, erst noch zu kreierende Disziplin, die neben die bereits ausgebildeten Bildwissenschaften tritt. Sie besteht vielmehr in nichts anderem als in dem übergeordneten Theorierahmen. Als begriffliche Vorklärung liefert dieser die theoretischen Grundlagenreflexionen, die jeder fachspezifische bildwissenschaftliche Forschungsansatz enthalten sollte und die als Voraussetzung für einen fruchtbaren interdisziplinären Austausch gelten können.

Erst mit dem Vorliegen eines solchen Theorierahmens scheint mir dann auch die Analogie zum linguistic turn, die mit den Ausdrücken „pictorial turn“ oder „iconic turn“ angedeutet wird, ihre Berechtigung zu erhalten – nicht schon mit den Hinweisen auf das viel beschworene Phänomen der Bilderflut, auf die zunehmende Bedeutung der elektronischen Bildmedien oder auf den verstärkt erfolgenden ideologischen Einsatz von Bildern –; denn auch der linguistic turn schloss eine Wende zur Linguistik, also nicht nur zur Sprache, sondern zur Sprachwissenschaft ein.

Zur interdisziplinären Verfasstheit der Bildwissenschaft

Gehen wir davon aus, dass Bilder wahrnehmungsnahe Medien sind, dann ist ihre Erforschung nur im Verbund von semiotischen und wahrnehmungstheoretischen Überlegungen möglich. Dies lässt sich auch so formulieren, dass die begriffliche Analyse nicht nur alle zur Erläuterung eines Begriffs notwendigen Begriffe ins Spiel bringt, sondern damit zugleich die zur angemessenen Erforschung des Phänomens nötigen Disziplinen benennt. Das wären also auf jeden Fall die Semiotik und die (Wahrnehmungs-)Psychologie als die dem Zeichen- und dem Wahrnehmungsaspekt zugeordneten Disziplinen. Da für den Zeichenbegriff aber wiederum der Kommunikationsbegriff wesentlich ist, kommt sicherlich die Kommunikationswissenschaft hinzu. Zudem ist die Medienwissenschaft zentral, weil in der Verbindung von Wahrnehmungsaspekt und Zeichenaspekt die Materialität und damit die Medialität des Bildträgers eine wesentliche Funktion erhält.

Die hier nicht im Einzelnen gelieferten Begründungen für das skizzierte Vorgehen ergeben sich aus dem zugrunde liegenden begriffsanalytischen Ansatz, der zunächst als ein orientierendes Verfahren der Explikation begrifflicher Strukturen und Bedingungsverhältnisse begriffen werden sollte. Anhand einer so verstandenen Analyse werden Begriffe in Begriffsfeldern organisiert und ihre Beziehungen zueinander untersucht. Bei dieser Art der Analyse, die ich als Begriffskartografie bezeichne, werden Begriffe nicht in ihre Bestandteile zerlegt. Vielmehr handelt die Begriffskartografie von den Zusammenhängen, die zwischen dem zu explizierenden Begriff und den zur Explikation nötigen weiteren Begriffen bestehen und die sich metaphorisch als Begriffsnetz bezeichnen ließen. Als Begriffskartografie fragt die in der Regel philosophische Analyse demnach, wie sich die Struktur eines Phänomenbereichs und die Fragestellungen, die sich mit ihm verbinden, relativ zu unseren begrifflichen Instrumenten gestalten und mit welchen Problemen und Möglichkeiten wir im Einzelnen jeweils zu rechnen haben.

Es entsteht auf diese Weise ein Vorschlag, wie die Beziehungen der zahlreichen, sehr heterogenen Bildwissenschaften gedacht werden können. Zudem werden dadurch diejenigen Disziplinen ausgeschlossen, die Bilder nur als methodische Werkzeuge einsetzen – etwa zu diagnostischen Zwecken, wie die Medizin. Zu den Bildwissenschaften sollten nur diejenigen Disziplinen zählen, die zum theoretischen Verständnis der Bildthematik beitragen, die also in systematischer Weise Aussagen machen über die unterschiedlichen Bildformen, Bildtypen und Bildverwendungen, über die verschiedenen Verfahren ihrer Herstellung und Bearbeitung, über die speziellen Bedingungen ihrer Rezeption und Distribution oder auch ganz allgemein über den Begriff des Bildes und seine Stellung innerhalb des wissenschaftliches Diskurses.

Eine Strukturierung der unterschiedlichen Disziplinen im Sinne einer einheitlichen Gesamtdisziplin kann nicht beanspruchen, die wahre Systematik innerhalb der Bildwissenschaften formuliert zu haben. Im Gegensatz zu den objektiv beschreibbaren Forschungsleistungen der einzelnen Disziplinen besitzen derartige Strukturierungsvorschläge prinzipiell nur den provisorischen Charakter von Verfahrensvorschlägen, deren Brauchbarkeit sich immer wieder aufs Neue erweisen muss. Dennoch sind solche Vorschläge nicht beliebig. Ihre Qualität richtet sich nach dem Maß ihrer innersystematischen Stringenz und natürlich nach dem Maß der Synergien, das sie in der interdisziplinären Forschung zu generieren erlauben.

Das Ordnungskriterium für die Gliederung, die ich im Folgenden kurz erläutere, ist die Praxisnähe bzw. -ferne der relevanten Disziplinen.[15]

- Grundlagendisziplinen

- Historisch orientierte Bildwissenschaften

- Sozialwissenschaftliche Bildwissenschaften

- Anwendungsorientierte Bildwissenschaften

- Praktische Bilddisziplinen

Gemäß der Annahme, dass Bilder wahrnehmungsnahe Medien sind, liegt es zunächst nahe, als Grundlagendisziplinen diejenigen Wissenschaften auszuzeichnen, die sich professionell mit Wahrnehmungsphänomenen (Kognitionswissenschaft, Neurowissenschaft und Psychologie) und mit Zeichenphänomenen (Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, Rhetorik, Semiotik) befassen. Diese Gliederung, die sich unmittelbar aus der Analyse des Bildbegriffs ergibt, kann als horizontale Gliederung angesprochen werden. Sie wird als übergeordnete Strukturwissenschaften auch Mathematik, Logik sowie Philosophie umfassen. Dass ich außerdem die Kunstwissenschaft in diesen Bereich einordnen würde, ist vor allem in der Historie des Fachs begründet und bedarf einer Erläuterung. Die Kunstgeschichte ist insofern eine (selbstverständlich besondere herauszuhebende) Grundlagendisziplin, als sie in ihrer bisherigen Geschichte sehr komplexe Beschreibungskategorien herausgebildet hat, die vor allem in der Phänomenerfassung und in der Interpretation konkreter Bilder einen systematisch wichtigen Beitrag leisten. Zudem stellt sie ein Arsenal von beachtenswerten Beschreibungen und Analysen konkreter Bildtypen, Bildformen und Bildtraditionen zur Verfügung, die eine differenzierte Sichtung und kritische Würdigung des vielschichtigen Bildphänomens überhaupt erst ermöglichen und als notwendige Bedingung einer angemessenen wissenschaftlichen Bildforschung gelten können.

Da das Bildphänomen in sehr unterschiedlichen historischen und kulturellen Gestalten auftritt, muss eine Allgemeine Bildwissenschaft auch die entsprechenden historisch orientierten Bildwissenschaften (vor allem Archäologie, Ethnologie, Geschichtswissenschaft und Museumswissenschaft) integrieren. Die hier entwickelten Theorien werden vor allem die Geschichtlichkeit der Bilder und ihre besondere Eignung zur kulturellen Selbstverständigung zum Gegenstand haben. Besondere Verdienste für die Erschließung der Bilder als historische Quellen hat sich insbesondere Gerhard Paul erworben.[16] In den Zusammenhang der historisch orientierten Bildphänomene gehören auch Bildverwendungen, die sich uns heute kaum noch erschließen, wie die Phänomene der Bildmagie oder des Bildzaubers.

Neben der historisch-kulturellen Variabilität lassen sich viele kontext- und funktionsspezifische Besonderheiten der Bildverwendung ausmachen, die eine Beteiligung der verschiedenen Sozialwissenschaften (etwa Erziehungswissenschaft, Kulturwissenschaft, Politikwissenschaft, oder Soziologie) erfordern. Während die historisch orientierten Bildwissenschaften die Theorien der Grundlagendisziplinen um die geschichtlich-kulturelle Dimension ergänzen, entfalten die sozialwissenschaftlichen Disziplinen die Bildthematik relativ zu den speziellen Bereichen und Funktionen der Gesellschaft. Wie die Grundlagendisziplinen sind diese Wissenschaften daher nicht auf bestimmte Bildtypen eingeschränkt, im Unterschied zu jenen behandeln sie je nach fachlicher Ausrichtung aber teilweise sehr spezifische Formen des Bildeinsatzes (etwa den politisch-ideologischen Bildeinsatz).

Gegenüber allen genannten Bereichen bilden die anwendungsorientierten Bildwissenschaften (etwa Informatik, Kartografie, Werbung) eine Gruppe technisch verfahrender Disziplinen. Wie die Computervisualistik als exemplarische angewandte Bildwissenschaft veranschaulichen kann, werden ihre Theorien zur Bildherstellung und Bildbearbeitung immer in Hinblick auf die Realisierung entsprechender Werkzeuge entwickelt. Sie liefern daher keinen reflexiven Beitrag zum Verständnis bildhafter Darstellungsformen. Dennoch bleiben sie auf die übrigen Wissenschaften bezogen, weil ihre Verfahren einerseits die in den sozialwissenschaftlich orientierten Bildwissenschaften formulierten Theorien konkreter Bildverwendungen nicht außer Acht lassen sollten und ihre technischen Modelle und Implementationsverfahren andererseits zur Beurteilung dieser Theorien beitragen können.

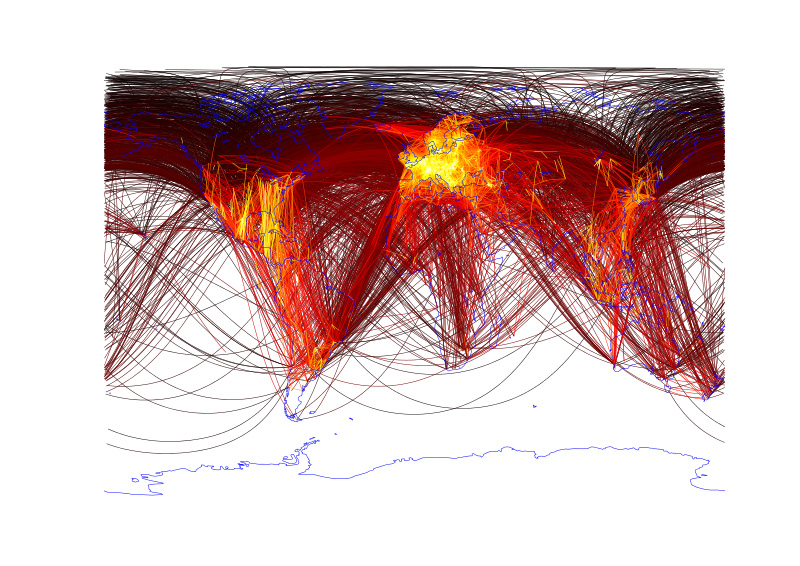

Visualisierung der weltweiten Städtepartnerschaften auf einer Weltkarte. Kürzere Entfernungen in hellerer Farbe, Februar 2013

Urheber: Andreas Kaltenbrunner, Quelle: Wikimedia Commons CC

Der letzte aufgeführte Bereich der praktischen Bilddisziplinen (etwa Design oder Typografie) umfasst nur im uneigentlichen Sinn Wissenschaften. Denn diesen (oft den künstlerischen Akademien angegliederten) Disziplinen geht es in der Regel primär um die konkrete Gestaltung oder Realisierung von Bildprojekten. Sie als theoretische Disziplinen aufzuführen, halte ich insofern aber für gerechtfertigt, als sie auch Theorien der Bildgestaltung entwerfen, also allgemeine Regeln formulieren, nach denen bei der praktischen Bildherstellung zu verfahren ist.

Die einzelnen genannten Disziplinen gehen nicht in einer Allgemeinen Bildwissenschaft auf, sondern beschäftigen sich in der Regel nur unter anderem mit Bildern. Sie besitzen also zumindest einen bildrelevanten Forschungsbereich, der für das Fach insgesamt aber oft eher marginal ist. Damit geht faktisch einher, dass diese Disziplinen nur Teilbereiche der Bildthematik erforschen. Die Politikwissenschaft beschäftigt sich etwa in dem Teilbereich „Symbolische Politik“ mit einem speziellen Aspekt des Einsatzes von Bildern, aber die meisten Themen, die sie sonst bearbeitet (etwa die makroökonomischen Fragestellungen), haben mit Bildern wenig zu tun. Ähnliches ließe sich sicher von der Kommunikationswissenschaft, von der Soziologie oder auch von der Informatik sagen.

Innerhalb der skizzierten Konzeption ist mit dem Titel „Interdisziplinarität“ nicht nur an eine systematische Verbindung der Grundlagendisziplinen gedacht, sondern auch an eine Verknüpfung von Grundlagenreflexion und Anwendung. Dieser Intention trägt vor allem einer angestrebten engen Beziehung von Bildwissenschaft und Computervisualistik Rechnung. Danach ist letztere eine angewandte Bildwissenschaft, deren Lösung praktischer Probleme der Bildgenerierung und Bildverarbeitung von den grundlagentheoretischen Ergebnissen profitieren kann, wie umgekehrt die Grundlagenreflexion in der Praxis ein geeignetes Korrektiv für ihre Reflexionen finden mag.

Da sich eine allgemeine Bildwissenschaft zentral mit der Frage der interdisziplinären Verfasstheit der Bildforschung beschäftigt, könnte sie in besonderer Weise auch zur paradigmatischen Klärung der Probleme beitragen, die sich üblicherweise mit inter- oder transdisziplinären Verbünden einstellen. Denn wie kaum ein anderes Thema zieht sich die Bildproblematik durch die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche und verbindet so Kultur und Technik oder Kunst und Wissenschaft. Im Unterschied zu vielen anderen Wissenschaften zeichnet sich die Bildwissenschaft in der vorliegenden Konzeption zudem dadurch aus, dass sie zwar wesentlich spezielle Formen des kommunikativen Miteinander zum Thema hat, hierbei aber zugleich mit konkreten, teilweise sehr technischen oder informationstechnologischen Artefakten beschäftigt ist, die sich in ihrer jeweiligen Verwendung als Prüfstein für die entworfenen Theorien heranziehen lassen. Die bildwissenschaftlichen Reflexionen besitzen damit durch ihre zahlreichen Anwendungsgebiete im besonderen Maße ein empirisches Korrektiv

Schluss

Die vorangegangenen Darstellungen und Überlegungen lassen sich von der Überzeugung leiten, dass es möglich ist, die Bildwissenschaft als interdisziplinär orientierte und gleichwohl systematisch verfahrende Wissenschaft zu etablieren. Hierzu wird als nötig erachtet, einen gemeinsamen Theorierahmen zu entwickeln, der für die unterschiedlichen Disziplinen ein integratives Forschungsprogramm bereitzustellen vermag. Der Theorierahmen muss so konzipiert sein, dass er einerseits den unterschiedlichen Bildbegriffen Rechnung trägt und andererseits hinreichend Anknüpfungspunkte für die verschiedenen disziplinspezifischen Zugangsweisen eröffnet. Ein konkreter Vorschlag hierzu besteht in der These, dass Bilder wahrnehmungsnahe Medien sind. Diesen Vorschlag im Einzelnen auszugestalten, kann nur mit der disziplinären Unterstützung der einzelnen Bildforscher gelingen.

[1] Vgl. als Überblick Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden, Frankfurt a.M. 2005.

[2] Vgl. Hans Dieter Huber, Bild, Beobachter, Milieu. Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft, Ostfildern-Ruit 2004, online unter http://www.hgb-leipzig.de/artnine/huber/aufsaetze/bbm.pdf; Stefan Majetschak (Hrsg.), Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild, München 2005; Klaus Sachs-Hombach, Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft (2003), 3., überarbeitete Neuauflage, Köln 2013; Klaus Sachs-Hombach, Wege zur Bildwissenschaft. Interviews, Köln 2004.

[3] Zur Geschichte der Bildtheorie siehe Oliver R. Scholz, Art. „Bild“, in: Karlheinz Barck u.a. (Hrsg.), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 1, Stuttgart 2000, S. 618-669.

[4] Vgl. Marius Rimmele/Bernd Stiegler (Hrsg.), Visuelle Kulturen/Visual Culture zur Einführung, Hamburg 2012.

[5] Vgl. Gyula Pápay, Kartografie, in: Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft, S. 281-295.

[6] Gottfried Boehm (Hrsg.), Was ist ein Bild? München 1994; Horst Bredekamp, Art. „Bildwissenschaft“, in: Ulrich Pfister (Hrsg.), Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, Begriffe, Stuttgart 2003, S. 56-58; Hans Belting (Hrsg.), Bilderfragen: Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München 2007.

[7] Vgl. zu den bildtheoretischen Aspekten Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des visualistic turn, Frankfurt a.M. 2009.

[8] Vgl. hierzu insbesondere Sachs-Hombach, Das Bild als kommunikatives Medium; Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft; Klaus Sachs-Hombach, Bildwissenschaft als interdisziplinäres Unternehmen, in: Torsten Hoffmann/Gabriele Ripple (Hrsg.), Bilder. Ein (neues) Leitmedium? Göttingen 2006, S. 65-78.

[9] Vgl. Umberto Eco, Einführung in die Semiotik (1968), 7. Auflage, München 1991, hier 17ff.

[10] Vgl. hierzu etwa Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis 1968; siehe auch Oliver R. Scholz, Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien bildlicher Darstellung (1991), 3., überarbeitete Auflage, Frankfurt a.M. 2011.

[11] Vgl. hierzu etwa Ernst H. Gombrich, Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Princeton (NJ) 1960.

[12] Vgl. etwa Gernot Böhme, Theorie des Bildes, München 1999, 27ff.

[13] Vgl. Richard Wollheim, Art and its Objects, 2nd Edition with six Supplementary Essays, Cambridge 1980.

[14] Vgl. Winfried Nöth, Zeichentheoretische Grundlagen der Bildwissenschaft, in: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.): Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung, Köln 2005, S. 33-44.

[15] Vgl. die Einleitung in Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft.

[16] Gerhard Paul, Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006; ders., BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, Göttingen 2013.

Literatur

Hans Belting (Hrsg.), Bildfragen: Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München: Fink 2007

Gottfried Boehm (Hrsg.), Was ist ein Bild? München: Fink 1994

Gernot Böhme, Theorie des Bildes, München: Fink 1999

Horst Bredekamp, Art. „Bildwissenschaft“, in: Ulrich Phister (Hrsg.), Metzler Lexikon Kunstwissenschaft, Metzler: Stuttgart 2003, S. 56-58

Umberto Eco, Einführung in die Semiotik (1968), 7. Auflage, München: Fink (UTB) 1991.

Ernst H. Gombrich, Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Princeton (NJ): Princeton University Press 1960

Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis: Hackett 1968.

Hans Dieter Huber, Bild, Beobachter, Milieu. Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag 2004.

Stefan Majetschak (Hrsg.), Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild, München: Fink 2005

Winfried Nöth, Zeichentheoretische Grundlagen der Bildwissenschaft, in: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.): Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung, Köln: Halem Verlag, 2005, S. 33-44

Gyula Pápay, Kartografie, in: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft, Disziplinen, Themen und Methoden, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005, S. 281-295.

Gerhard Paul, Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006

Marius Rimmele/Bernd Stiegler (Hrsg.), Visuelle Kulturen/Visual Culture zur Einführung, Hamburg: Junius 2012

Oliver R. Scholz, Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien bildlicher Darstellung (1991), 3., überarbeitete Auflage, Frankfurt am Main: Verlag Vittorio Klostermann 2011

Oliver R. Scholz, Art. „Bild“, in: Karlheinz Barck u.a. (Hrsg.), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 1, Stuttgart: Metzler 2000, S. 618-669

Klaus Sachs-Hombach, Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft (2003), 3., überarbeitete Neuauflage, Köln: Halem Verlag 2013

Klaus Sachs-Hombach, Wege zur Bildwissenschaft. Interviews, Köln: Halem Verlag 2004

Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft, Disziplinen, Themen und Methoden, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005

Klaus Sachs-Hombach, Bildwissenschaft als interdisziplinäres Unternehmen, in: Torsten Hoffmann/Gabriele Ripple (Hrsg.), Bilder. Ein (neues) Leitmedium? Göttingen: Wallstein-Verlag 2006, S. 65-78

Klaus Sachs-Hombach, (Hrsg.), Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des visualistic turn, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009

Charles P. Snow, Die zwei Kulturen. Rede Lecture (1959), abgedruckt in: Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. C. P. Snows These in der Diskussion, hg. von Helmut Kreuzer, München: dtv 1987

Richard Wollheim Wollheim, Art and its Objects, 2nd Ed., Cambridge: Cambridge University Press 1980

Briefe für Monsieur Junius

Am Ende hatte es doch noch geklappt: Nach monatelangen Verhandlungen ließ Kaiser Ferdinand II. Geleitbriefe für Gesandte ausfertigen, die den Pfalzgrafen Friedrich auf dem anstehenden Kurfürstentag zu Regensburg vertreten sollten. Was eigentlich eine Routineangelegenheit darstellte, war hier durchaus heikel. Denn der Pfalzgraf hatte mit seiner Ächtung im Jahr 1621 alle Titel und Ansprüche verloren und befand sich seitdem im Exil in Den Haag. Immer noch reklamierte er den böhmischen Königstitel für sich, und immer noch bemühte er sich um die Restitution all seiner Herrschaftstitel, die er seit dem für ihn desaströsen Ausgang des böhmischen Kriegs verloren hatte.

Dazu war es wichtig, überhaupt wieder auf die politische Bühne zurückzukommen, und ein Kurfürstentag, wie er für den Sommer 1630 in Regensburg ausgeschrieben war, stellte ein zentrales Ereignis dar, wollten hier doch die Kurfürsten mit dem Kaiser darüber beraten, wie ein allgemeiner Friede wiederherzustellen sei. Aber nicht nur die Kurfürsten waren zugegen, auch viele andere Reichsstände und auswärtige Potentaten schickten Gesandte; der Kurfürstentag war so etwas wie ein Ersatz für den Reichstag.

Und der Pfalzgraf hatte es nun tatsächlich geschafft: Er deputierte Johann Joachim von Rusdorf, den führenden Kopf der pfälzischen Exilregierung, nach Regensburg. Rusdorf war ein erfahrener Diplomat, und er kam nicht allein. Vielmehr schloß er sich Sir Robert Anstruther, dem Gesandten der englischen Krone, an. Auch dies war schon ein politisches Zeichen, denn die Pfälzer setzten sehr auf die politische Unterstützung des englischen Königs, und dies sollte auch auf dem Kurfürstentag sinnfällig werden.

Die Verhandlungen in Regensburg standen oft schon im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses, und hier verdanken wir Dieter Albrecht eine mustergültige Edition im Rahmen der Briefe und Akten. Dort findet sich nun der Hinweis, daß Rusdorf seine Berichte aus Regensburg an Ludwig Camerarius, Theobald Moritz und einen gewissen „Monsieur Junius“ („Mr. Junius“) schickte (S. 699 und 706). Ersterer hatte lange Jahre die pfälzische Exilpolitik geleitet, stand allerdings seit 1626 in schwedischen Diensten; Moritz war pfälzischer Sekretär und Rat. Doch wer war Junius? Albrecht setzt in seiner Edition den Namen in Ab- u.Abführung, distanziert sich also von ihm, den er nicht recht einzuordnen vermag, und fügt im Register dann doch erläuternd hinzu: „pfälzischer Rat“ (S. 776).

Ich möchte hier einen anderen Vorschlag machen, nachdem mir im Zuge meiner Arbeit um den kurkölnischen Gesandten Johann van der Veecken ebenfalls ein Junius untergekommen ist – und zwar an prominenter Stelle: Veecken stand auch in Kontakt mit ihm, denn er war der Sekretär des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, der als Statthalter der Generalstaaten von zentraler politischer Bedeutung war. Wenn dieser Junius tatsächlich der Adressat der Rusdorfschen Berichte war, erscheinen die Korrespondenzen des pfälzischen Gesandten aus Regensburg in einem neuen Licht. Denn alle diese Briefe gingen nach Den Haag, adressierten aber jeweils verschiedene politische Kreise: Indem er an Moritz schrieb, bediente er einmal die eigenen Leute, also die Pfälzer; mit Camerarius bezog er nicht nur einen alten Bekannten mit ein, sondern den Repräsentanten der schwedischen Macht, und mit Junius wahrte er den Kontakt zum Statthalter Friedrich Heinrich, mithin also zu den Generalstaaten. (An die Engländer mußte er nicht schreiben, Anstruther war ja mit ihm in Regensburg.)

An der Stelle wird wieder einmal deutlich, wie sinnvoll online verfügbare Quelleneditionen sind. Anstatt hier weitläufig für das Blog zu schreiben, wäre es viel einfacher, eine Online-Ressource direkt zu ergänzen – und sei es nur ganz einfach und billig in einem Kommentarfeld zu einem PDF.

Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/557

Die Nummer der Revolutionärin

Heute wäre Ulrike Meinhof 80 geworden, ihre Tochter Anja Röhl erinnert an sie; voilà eine ihrer Hausnummern: Berlin (BRD), Kufsteiner Straße 12, wo sie ab 1970 wohnte.

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022216221/

26. Durchsetzungsfähigkeit und Macht

Wissen Sie, wer sich durchsetzt, gilt als klug, gewandt, schlau, wertvoll. Denn diese Person hat es geschafft, ihr Interesse vor das Interesse der anderen zu stellen. Und im direkten Vergleich hat sie dann natürlich gewonnen. Klar, denn das Leben ist immer eine Olympiade. Kalkulieren, durchsetzen und wenn es sein muss, auch ein wenig intrigant sein, dann hat man verstanden, worauf es im Leben ankommt: Macht und Durchsetzungsfähigkeit. Max Weber definiert Macht so: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ (WuG §16).

Wenn Sie ein blinder Riese sind, dann sind sie auch mächtig, aber sie werden dennoch bei jedem Wutanfall Ihre Küche in Stücke hauen, oder Odysseus entwischen lassen. Das ist schlecht, weil Sie Niemanden nirgendwo kochen werden können. Aber auch andersherum, also dort, wo nicht Kraft gefragt ist, sondern List, verlieren Sie häufig trotz Ihrer Macht: Der Inbegriff der listigen Person ist Sisyphos. Mit seiner ruchlosen Trickserei und „Intrigerei“ brachte er es es sogar fertig, einige Male den Tod zu überlisten. Er galt als der verschlagenste aller Menschen. Und auch das ist eine Form von Macht, die natürlich nichts mit Stärke und Gehorsam von Untergebenen zu tun hat, sondern sich in den kleinen Köpfen vieler Sisyphosse abspielt, die ihre Interessen, ohne die Fähigkeiten des Riesen zu haben, durchsetzen wollen. Würden Sie sich mit einem der beiden Exempel identifizieren wollen (wenn ich sie positiv dargestellt hätte)? Schwer zu entscheiden, oder?

Naja, Platons Zugang zu dem Problem ist klar und überraschend zugleich: Im Dialog Gorgias des Sokrates findet sich die denkwürdige Aussage, es sei besser Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun. Selbst also wenn man mächtig genug wäre, sich zwischen beiden entscheiden zu können, sollte man lieber Unrecht erleiden wollen. Auch im Mythos des Er am Ende des Dialogs sehen wir außerdem den Odysseus, den Schlauesten aller Menschen, wie er sich sein nächstes Leben kurz vor der Wiedergeburt auswählt: Nach langem Überlegen entscheidet er sich gegen das Leben eines Königs und Tyrannen und für das Leben eines Privatmannes. Auch interessant, oder?

Was hat es also mit diesem Bedenken gegen Durchsetzungsfähigkeit und Macht auf sich? Damit kommen wir wieder bei den Interessen an: Wer seine Talente ausgeprägt hat, wer gelernt hat, mit sich auszukommen und mit sich selbst im Reinen zu sein, hat bereits eines der größten Güter erlangt, die es gibt. Sie denken, das sei Quatsch? Hokuspokus? Nein, schauen Sie, es läuft doch alles auf das selbe hinaus: Wenn Sie Geld machen, dann denken Sie auch an Sorglosigkeit, Befriedigung von Lüsten und die Unabhängigkeit, die daraus resultiert, oder? Mit dem Geld werden Sie diese Ziele jedoch nie gänzlich erreichen, da es immer abhängig von der Geldabwertung, der Zentralbank, der Inflation und so weiter sein wird. Besser wäre da gesellschaftliches Ansehen zu erlangen. Ein guter Job bei einer internationalen Organisation, ein schicker Botschafterposten stärkt Ihre Position in der Gesellschaft und gibt Ihnen Selbstvertrauen und Souveränität. Aber auch hier werden Sie immer von einem Vorgesetzten abhängig sein, von politischen Umwürfen und der Presse. Alles Dinge, auf die Sie nicht weiter zugreifen können. Bleibt also die Frage nach dem, was die reine Selbstgenügsamkeit ist, die unabhängig von solch variablen äußeren Gütern bestehen bleibt. Diese besonders schwere Form der Autarkie muss in erster Linie unmittelbar von Ihnen selbst abhängen, von dem, auf das Sie vollen Zugriff haben, Ihre innere Einstellung. Sollten Sie so weit sein (ich bin es z. B. sicher noch nicht) und eine solche autarke Einstellung erlangt haben, dann werden Sie selbst in einer besonders mächtigen Position Ihre Aufmerksamkeit weg von sich selbst richten (Sie bedürfen ja nichts mehr, sind autark) und weder den Fehler des Riesen noch den Fehler des Sisyphos begehen. Sie werden Ihre Aufmerksamkeit vollkommen auf das richten, was zu tun ist: Ihre Bürger, wenn Sie Politiker sind, Ihre Patienten, wenn Sie Arzt sind. Und das Unrechtleiden? Klar, sie werden lieber Unrecht leiden, als es zu tun, weil es für Sie schlimmer ist, die so wertvolle Autarkie aufzugeben. Wenn jemand anderes diese aufgibt, dann liegt es nicht mehr in Ihrer Macht es zu ändern. Wer Unrecht tut, hat eine hässliche Seele. Wer es erleidet, kann nichts dafür.

“Und muss der autarke Mensch nicht auch Essen und Schlafen? Soll er selbst Gemüse anbauen, oder was?”

“Diese Frage können Sie nach der Stunde gerne noch einmal Stellen.”

Aber sind Sie vielleicht Realpolitiker oder Realpolitikerin und denken tatsächlich, das sei immer noch Quatsch? Sie denken, die Welt sei ein Schachbrett und wer nicht angreift und kalkuliert, gehe zugrunde, weil er irgendwann nichts mehr zu essen haben werde? Klar, wenn Sie einmal in dem Spiel drin sind, dann ist ein Ausstieg schwer. Aber die Realpolitiker tun sich eben auch seit vielen Jahren sehr schwer damit zu verstehen, wie souveräne Einzelstaaten Ihre Macht freiwillig an eine andere „Organisation“ abgegeben haben konnten: An die EU.

Ich glaube ich werde noch etwas dazu schreiben müssen, oder?

Ich verabschiede mich jetzt aber, um wieder etwas an meiner Autarkie zu arbeiten.

Grüße

D.

Theo Röhle: Der Google-Komplex – Open Access verfügbar

Das Wiener Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit bloggt

Als Administrator des neu eingerichteten Hypotheses-Blogs zeichnet der als Blogger bekannte Anton Tantner verantwortlich. Publiziert werden sollen “insbesondere Projektpräsentationen, Besprechungen von Büchern, Ausstellungen und digitalen Ressourcen”, wobei der Verdacht nahe liegt, dass weitgehend Inhalte der gedruckten Zeitschrift, die immer noch einen gewissen Newsletter-Charme ausstrahlt, weiterverwertet werden sollen. Der erste Beitrag stammt aus der Printausgabe: Karl Vocelka versucht einen kurzen Rückblick auf 25 Jahre Institutsgeschichte. Rezensionen sind kostenfrei in Recensio.net nachzulesen. Für mich unverständlich ist, wieso man das Jubiläum nicht genutzt hat, die vergangenen Jahrgänge der Zeitschrift zu retrodigitalisieren, kostenlos ins Netz zu stellen und künftig auf Open Access zu setzen. Die angekündigten Blog-Inhalte lassen auf “magere” H-SOZ-U-KULT-artige Inhalte schließen, die zwar autorenseitig überaus beliebt sind, wie Gemeinschaftsblogs wie Ordensgeschichte und leider auch die Startseite von de.hypotheses.org zeigen, aber das Potential digitaler Wissenschaftskommunikation nicht ansatzweise ausschöpfen. Für Abstracts und Projektpräsentationen braucht es keine Blogs. Ob es Tantner gelingt, auch spannendere Inhalte einzuwerben?