Taz zu Wagenbachs 50jährigem Verlagsjubiläum

20. Histofloxikon, Zweite Lieferung

Vor kurzem begonnen, hier nun weitergeführt: das Lexikon historischer Floskeln und Allgemeinplätze.

Das wird Geschichte machen!

Nein, wird es nicht! Es wird auch nicht Geschichte schreiben oder wie sonstige alternative Formulierungen dafür auch immer lauten mögen. Wer oder was die Geschichte „macht“, würde sicherlich einer etwas ausführlicheren Erörterung bedürfen. Man kann aber mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Geschichtemachen nicht wie Kuchenbacken funktioniert. Jetzt wird Kuchen gebacken! – eine solche Aussage darf man, in Abhängigkeit von der Seriosität der Sprechenden, als durchaus ernsthafte Ankündigung verstehen, deren Erfüllung in der Zukunft (falls überhaupt) üblicherweise nur Unwesentliches im Weg steht. Bei der Aussage, etwas werde Geschichte machen, ist die temporale Relationierung etwas komplizierter. Immerhin versucht man damit, in der Gegenwart eine zukünftige Vergangenheit zu bestimmen. Man möchte also den Nachfahren vorsichtshalber schon einmal vorschreiben, welche Geschichte sie zu erzählen haben werden. Das wird nur in Ausnahmefällen funktionieren. Denn entweder erweist sich vermeintlich Epochemachendes für die Nachgeborenen als irrelevant – oder sie machen es tatsächlich zu einem Teil ihrer Geschichte, dann aber, weil sie sich dazu entschieden haben, und nicht weil es von welchen Vorfahren auch immer dekretiert wurde.

Zugegeben, die Chance aktuelle Ereignisse als „historisch“ einstufen zu können, wächst mit der diskursiven Macht der Sprecher/innen. Bestimmte Aussagen sind schwerer zu überhören als andere. Aber auch mit einer hinreichenden Menge an Machtfülle gibt es keine Erfüllungsgarantie.

Steht nur noch die Frage im Raum, wann diese Unsitte, ja eigentlich arrogante Attitüde ihren Anfang genommen hat, in der Gegenwart bereits die Geschichte von morgen festlegen zu wollen. Eine mögliche Antwort betrifft einen üblichen Verdächtigen: Als Goethe am 20. September 1792 bei der Kanonade von Valmy zugegen war, bei der die französische Revolutionsarmee sich gegen Preußen durchsetzen konnte, soll er bekanntlich gesagt haben, dass von diesem Ereignis eine neue Epoche der Weltgeschichte ausgehen werde und die Anwesenden später einmal sagen könnten, sie seien dabei gewesen. So behauptete er zumindest später. Denn dass er sein „Das wird Geschichte machen!“ bei dieser Gelegenheit gesagt haben soll, dokumentierte er selbst erst Jahrzehnte später, als er um 1820 seine „Kampagne in Frankreich“ schrieb. Die Moral von der Geschicht‘? Was morgen gestern sein wird, wissen wir heut‘ noch nicht.

In die Geschichte eingehen

Hängt ganz eng mit dem Geschichtemachen und Geschichteschreiben zusammen, ist aber aufgrund der zumeist passivischen Verwendung – etwas wird in die Geschichte eingehen – anders gelagert. Spricht man davon, dass etwas Geschichte machen werde, präsentiert sich diese „Geschichte“ als ein weißes, noch zu beschreibendes Blatt Papier, für das aber die Arbeitsnotizen bereits hier und heute gesammelt werden. Wenn jemand oder etwas jedoch in die Geschichte eingehen soll, dann scheint es sich bei dieser „Geschichte“ eher um einen exklusiven Klub zu handeln, zu dem nun wahrlich nicht jeder und alles Zutritt hat. Die Einlassbedingungen sind streng, aber hat man es erst einmal am Türsteher vorbei geschafft, darf man sich der Unsterblichkeit erfreuen – zumindest im angenommenen Gedächtnis der Nachgeborenen. Eine Unsterblichkeit allerdings mit häufig begrenztem Haltbarkeitsdatum. Man wird aus diesem Klub üblicherweise nicht mit großem Tamtam rausgeschmissen, man kann seine Mitgliedschaft aber durch ein leise dahindämmerndes Vergessen verlieren. Das wäre dann der Moment, in dem die nächste Floskel zum Einsatz kommen kann: „Das ist Geschichte!“

Die „Geschichte“, in die etwas eingehen soll, gemahnt an einen Aufbewahrungsort toter Wirklichkeiten, an eine Lagerhalle vergangenen Geschehens, in der man verstauen kann, was man aktuell nicht mehr benötigt, das sich aber aus Gründen der Bildung, Selbstvergewisserung und Identitätsbildung vielleicht noch einmal verwenden lässt. Eine solche Geschichte ist tote Geschichte. Sie entspricht der Art und Weise, wie nicht wenige Museumsbesucher mit diesen Containern des Gestern umgehen: Eine gewisse Bildungsbeflissenheit oder der schiere Zwang (Stichwort: Schulausflug) nötigen einen dazu, entsprechende Einrichtungen zu besuchen – aber mit dem eigenen Leben hat das wenig bis gar nichts zu tun. Wenn in einer Kultur die dominierende Auffassung von Geschichte darauf hinausläuft, dass es sich nur um das tote Gestern anstatt um die recht lebendige Anordnung unterschiedlicher Zeiten im Hier und Heute handelt, dann dürfte diese Kultur ein Problem haben.

Das ist der Lauf der Geschichte

Einspruch! Ist er nicht! Man kann im mehr oder minder akademischen Gerede und Geschreibe über das Historische so oft und so viel gegen die Zielgerichtetheit des historischen Prozesses (auch noch im Singular!) anschreiben wie man möchte, die Teleologie scheint einfach nicht auszurotten zu sein. Wohlgemerkt, damit sollen bei weitem nicht nur diejenigen angesprochen sein, die unbeleckt von tiefergehenden geschichtstheoretischen Weihen davon ausgehen, es gebe einen Sinn und ein Ziel der Geschichte, sondern vor allem diejenigen, die es eigentlich besser wissen sollten, aber von solchen Floskeln weiterhin fröhlich Gebrauch machen.

Hatten wir schon „die Geschichte“ als unbeschriebenes Blatt Papier und als exklusiven Klub, dann erweist sich „der Lauf der Geschichte“ als eine Fortbewegung auf Eisenbahnschienen. Es gibt gewisse historische Gesetzmäßigkeiten, so lässt sich dieser Ausspruch verstehen, die ein Ausscheren nach rechts oder links nicht vorsehen. Der historische Weg zum Zielbahnhof wird auf diese Weise zum Schicksal erhoben, denn ist der Fahrschein erst einmal gelöst, kann man nicht mal eben die Fahrtrichtung ändern. Ungewiss ist dann höchstens noch – ganz wie bei der Deutschen Bahn – wann der Zug tatsächlich einläuft.

Solche Formulierungen mögen durchaus nachvollziehbar, weil unmittelbar einsichtig sein, sie lassen im Zusammenhang einer Untersuchung historischer Floskeln aber vor allem Rückschlüsse auf das dahinter liegende Zeitmodell zu. Und wie schon im ersten Teil des Histofloxikons festgestellt, wird vielfach immer noch von temporalen Vorstellungen ausgegangen, die dem Zeitstrahl entsprechen. Durchaus naheliegend, auf diesem Strahl einen Lauf der Geschichte zu vermuten oder dort Schienen zu verlegen und irgendwo ein – wenn auch unvorstellbar weit entferntes – Ziel anzunehmen. Selbst wenn dieses Ziel nicht mehr heilsgeschichtlich verbürgt ist, so gibt es doch ausreichend säkularisierte Alternativen, welche die Funktion des einstigen christlichen Paradieses übernommen haben (Kommunismus, Weltfrieden, Wohlstand für alle).

Wenn man nun die ketzerische Frage stellte, was mit einer Welt denn weiter geschehen solle, in der tatsächlich der utopische Zustand erreicht wäre, dass alle in Sicherheit und Zufriedenheit leben würden, so könnte das zu (mindestens) zwei Reaktionen führen: entweder läge der Vorwurf des blanken Zynismus nahe oder man sollte beginnen, ganz grundsätzlich das eigene/vorherrschende Zeitmodell zu überdenken.

Einsortiert unter:Geschichte und Wirklichkeit, Geschichtskultur, Geschichtstheorie Tagged: Das wird Geschichte machen, Der Lauf der Geschichte, Floskel, Gemeinplatz, In die Geschichte eingehen

Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/03/01/20-histofloxikon-zweite-lieferung/

Buchpräsentation mit Kathrin Passig und Anton Tantner im Literaturbuffet Lhotzky,…

Buchpräsentation und Diskussionsveranstaltung mit Kathrin Passig und Anton Tantner

Zeit: 11.3.2014, 19h

Ort: Literaturbuffet Lhotzky, Rotensterngasse 2, 1020 Wien (U2 Station Taborstraße)

http://www.literaturbuffet.com/das-internet/

Analysen des Internets beschäftigen sich immer wieder mit den Medien der Vergangenheit, um daraus Erkenntnisse für die Gegenwart zu gewinnen: So waren es vor digitalen Suchmaschinen wie Google etwa Bibliothekskataloge, Fragebögen sowie Zeitungskomptoire, aber auch Adressbücher, Diener und sogar Hausmeister, die die Funktionen unserer heutigen elektronischen Helferlein übernahmen; auch Fragen des Datenschutzes und der staatlichen Kontrolle der Privatsphäre stellten sich schon im analogen Zeitalter. Selbst die heute viel beklagte "Informationsüberflutung" ist kein spezifisches Problem der Gegenwart, bereits die ZeitgenossInnen Gutenbergs beschworen das Grauen vor den Fluten beschriebenen wie bedruckten Papiers.

Kathrin Passig und Anton Tantner greifen in ihren Beiträgen auf Beispiele aus der Vergangenheit zurück, um die aktuelle mediale Lage besser zu verstehen.

Einleitung: Thomas Hübel

Kathrin Passig: Standardsituationen der Technologiekritik, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2013.

Kathrin Passig, Sascha Lobo: Internet Segen oder Fluch, Berlin: Rowohlt 2012.

Thomas Brandstetter, Thomas Hübel, Anton Tantner (Hg.): Vor Google. Eine Mediengeschichte der Suchmaschine im analogen Zeitalter, Bielefeld: transcript 2012.

Teilnehmende

Kathrin Passig: Journalistin und Schriftstellerin, 2006 Gewinnerin des Bachmann-Preises.

Anton Tantner: Historiker, Gastprofessor am Institut für Geschichte, Universität Wien.

Thomas Hübel: Generalsekretär des Instituts für Wissenschaft und Kunst in Wien.

aventinus recensio Nr. 41 [28.02.2014]: Christoph Nonn: Das 19. und 20. Jahrhundert (=Orientierung Geschichte), Paderborn u.a.: Ferdinand Schöningh, 22009. ISBN 978-3-8252-2942-9

Eine Bestellung im Aphorismen-Sweatshop

Ob Richard Schuberth auch Aufträge für Aphorismen entgegennimmt, so als eine Art Aphorismen-Sweatshop? Ich hätte jedenfalls drei Bestellungen, denn diese Einträge fehlen mir in seiner Sammlung und ich brenne darauf zu erfahren, was er zu diesen zu sagen hat:

*Adresse

*Geschichte

*Historiker/Historikerin

Ambros Bierce hatte diese im Angebot:

Adresse Ort, an dem man die feinfühligen Aufmerksamkeiten von Gläubigern entgegennimmt

Geschichte meist falscher Bericht über meist unwichtige Ereignisse, die von meist kriminellen Herrschern und meist närrischen Soldaten bewirkt worden sein sollen.

Historiker Breitspur-Klatschmaul

Schuberth, Richard: Das neue Wörterbuch des Teufels. Ein aphoristisches Lexikon mit zwei Essays zu Ambrose Bierce und Karl Kraus sowie aphoristischen Reflexionen zum Aphorismus selbst. Wien: Klever, 2014. [Verlags-Info]

Der Weltkrieg der Bilder

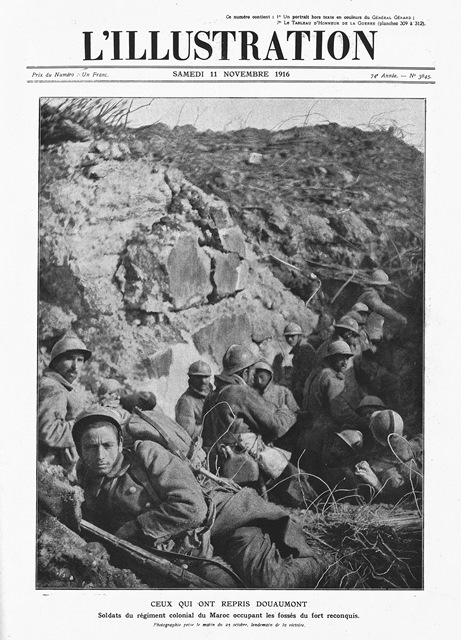

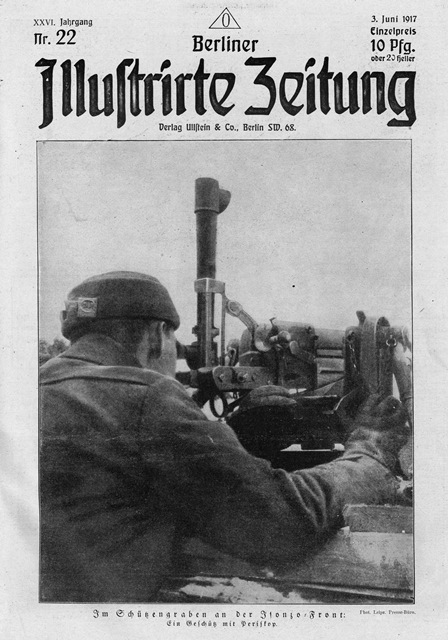

Fotogeschichte, Heft 130, Titel „ L´Illustration“ vom 11. November 1916

In ihrer aktuellen Ausgabe widmet sich die Zeitschrift Fotogeschichte thematisch dem „Weltkrieg der Bilder“. Der Erste Weltkrieg setzte medienhistorisch, was die propagandistische und illustrative Nutzung von Bildern betraf, neue Maßstäbe. Die illustrierte Presse war zwischen 1914 und 1918 eines der wichtigsten Bildmassenmedien überhaupt und spielte dementsprechend auch für die Kriegspropaganda eine zentrale Rolle.

Bisher beschäftigte sich die Bild- bzw. Fotoforschung primär mit einzelnen Abbildungen, ohne den ursprünglichen Entstehungs- und Veröffentlichungskontext gebührend zu berücksichtigen. Dieser Forschungslücke hat sich nun der renommierte Fotohistoriker Ulrich Keller angenommen und mit seiner aktuellen Untersuchung einen wichtigen Beitrag zur Analyse von Presse und Propaganda im Ersten Weltkrieg geleistet. Keller hat in jahrelanger Recherchearbeit die Geschichte, Produktion und Funktionsweise der illustrierten Presse während der Kriegszeit analysiert und den bisherigen Referenzrahmen damit entscheidend erweitert. Die Ergebnisse seiner Arbeit stellt er nun in Fotogeschichte erstmals vor.

Zunächst stellt der Autor den „Weltkrieg der Bilder“ vor und beschreibt die „Organisation, Zensur und Ästhetik der Bildreportagen“. Am Beispiel der Schlacht von Verdun 1916 veranschaulicht er zudem, wie Bilder propagandistisch benutzt wurden und wie dies im internationalen Vergleich aussah. Das Neue an Ulrich Kellers Ansatz ist, dass er einen größeren Kontext schafft und wichtige Bezüge und Beziehungen herstellt und analysiert. Die Intention für die Produktion bestimmter Bilder ist dabei genauso evident wie deren Rezeption durch die Zeitgenossen. Keller greift dabei nicht nur auf die Fotoberichte zurück, sondern betrachtet vielmehr das gesamte Spektrum an Bildern sowie deren Berührungspunkte zum Beispiel mit den Bereichen Zeichnung und Grafik.

„Fotogeschichte“, Heft 130, Titel „BIZ“ vom 3. Juni 1917

Der Fotohistoriker konzentriert sich neben dem Einzelbild insbesondere auf die Bildreportagen, also die Anreihung mehrerer Bilder und deren textliche Einbettung. Zusätzlich dazu wählt Keller einen konsequent internationalen Ansatz und vergleicht die Bildberichterstattung bzw. den Umgang mit dem Medium in den am Krieg teilnehmenden Ländern.

Ulrich Keller stellt seine Untersuchung in Form von zwei Aufsätzen vor, die den Großteil des aktuellen Hefts ausmachen. Fotogeschichte gesteht Ulrich Kellers Arbeit eine auffällige Bedeutung zu, sodass die Zeitschrift ihm und seinen Forschungsergebnissen einen ungewöhnlich großen Raum einräumt.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/02/27/der-weltkrieg-der-bilder/

Neu aufgefundene Makulatur aus den Beständen des Stadtarchivs Reutlingen

Dass als Makulatur verwendete Teile von mittelalterlichen und neuzeitlichen Handschriften und Drucken in Archiven und Bibliotheken in einem gewissen Umfang quasi jedes Jahr neu auftauchen, vermag jeder leidgeprüfte Archivar und Bibliothekar zu bestätigen. Von den Fachleuten zwar mit großem Interesse registriert, landen die Fragmente häufig in Kartons und Schubern im besten Fall aus säurefreiem Papier und harren ihrer Erschließung. Inzwischen gibt es dennoch eine nicht unerhebliche Anzahl an Archiven und Bibliotheken, die ihren Fragmentbestand so erschlossen haben, dass er von einer interessierten, wissenschaftlichen Öffentlichkeit benutzt werden kann.[1]

Vor über 20 Jahren, im Jahr 1991, hat auch das Stadtarchiv Reutlingen diesen Weg beschritten, indem es die dortigen Fragmente durch ein Findbuch erschließen ließ.[2] Nach dem Abschluss des Bandes tauchten weitere Fragmente auf, so dass 1994 eine erweiterte und aktualisierte Version des Findbuches angefertigt wurde. Inzwischen wurden einige wenige weitere Fragmente gefunden, die an dieser Stelle vorgestellt werden sollen.

Die im Reutlinger Fragmentbestand bisher vorherrschenden liturgischen Fragmente behaupten ihre herausragende Stellung auch bei den jetzt neu aufgefundenen. Da die Reichsstadt Reutlingen 1519 evangelisch wurde, waren die bisher verwendeten liturgischen Handschriften überwiegend in relativ kurzer Zeit makuliert worden und sowohl für Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts als auch für die städtischen Rechnungsbücher zweitverwendet worden. Je zwei unterschiedlich umfangreiche Fragmente stammen aus zwei Missalia bzw. aus zwei Brevieren.

An dem Band der Reichsstädtischen Urkunden und Akten 2644 befindet sich ein zweispaltiges Pergamentfragment in situ.[3] (Abb. 1) Die Ausstattung ist einfach, lediglich eine zweizeilige rote Lombarde markiert den Beginn des Glaubensbekenntnisses. Die Textualis formata stammt aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Es handelt sich hier um einen Ausschnitt aus einem Missale Romanum mit dem Ende des Canon missae. Auf den Hymnus angelicus Qui tollis peccata mundi folgt das Credo. Damit endet der Canon missae in der b-Spalte. Die ursprünglich leere Spalte wurde dann sehr zeitnah in einer eher flüchtigen Textualis, die noch Einflüsse einer spätgotischen Minuskel aufweist, mit einer Lesung aus dem Epheser-Brief (Unicuique nostrum) aufgefüllt.[4] Diese Epistellesung, die üblicherweise an der Vigil zu Ascensio domini gelesen wird, endet auf der ansonsten leeren Verso-Seite.

Ein weiteres Missale-Fragment findet sich als Kopert an dem Band der Reichsstädtischen Urkunden und Akten 3247b.[5] Der Text ist in einer gleichmäßigen Textura aus dem 2. Drittel des 15. Jahrhunderts geschrieben. Alternierende ein- bis zweizeilige rote und blaue Lombarden markieren jeweils die unterschiedlichen Textteile. Dieses Missale Romanum weist Ausschnitte aus dem Proprium de tempore auf und zwar zur Dominica quarta et quinta post epiphaniam sowie zur Feria quarta post dominicam quintam post epiphaniam. Inhaltlich bietet dieses Blatt keine Besonderheiten.

Das erste Fragment aus dem Bereich des Offiziums umfasst zwei kleine Stücke aus einem Brevier, die am oberen und unteren Bindungsrand des Koperts als Verstärkung dienen.[6] (Abb. 2) Die ursprüngliche Zeilenzahl lässt sich nicht mehr feststellen. Wahrscheinlich war der Text zweispaltig angelegt. Auch hier ist die Ausstattung recht schlicht: Rubriken sowie alternierende rote und blaue einzeilige Initialen. Bei der Schrift handelt es sich um eine gleichmäßige Textualis aus dem 2. Drittel des 14. Jahrhunderts. Die gesungenen Texte weisen einen kleineren Schriftgrad auf. Von einer anderen, wohl zeitgleichen, Hand in Buchkursive wurden Marginalien vorgenommen. Auch hier sind die Texte dem Temporale entnommen und zwar zum Sabbato ante dominicam primam in quadragesima. Inhaltliche Besonderheiten sind keine vorhanden. Lediglich die Hand der Marginalien vermisste im Text offensichtlich die Antiphon Fili tu semper zur Prim und trug diese auf dem linken Rand nach.[7] Demselben Schreiber fiel auch auf, dass der Hymnus Jesu quadragenarie zur Laudes fehlte und ergänzte das Initium auf dem unteren Rand.[8]

Das zweite Brevierfragment ist abgelöst und wird in der Sammlung S 201 aufbewahrt. Ein Trägerband ist nicht bekannt. Der Streifen umfasst eine komplette und eine an der Seite abgeschnittene Spalte. Sein Erhaltungszustand ist relativ schlecht, Löcher und nachgedunkelte Stellen schränken die Lesbarkeit ein. Die alternierenden zwei- bis dreizeiligen roten und blauen Lombarden sind mit Fleuronnée verziert. Das Fragment stammt aus dem 1. Drittel des 14. Jahrhunderts. Sein Inhalt besteht aus den Formularen zur Feria tertia post dominicam V post pascham, sowie zu Ascensio domini.

Bis auf das zuletzt genannte Fragment, von dem ein genauer Fundzusammenhang nicht ermittelt werden konnte, sind die drei zuvor genannten mit einem teilweise großen zeitlichen Abstand makuliert oder zumindest als Makulatur verarbeitet worden. Die Schneiderordnung stammt aus dem Jahr 1564, die Artikel der Gerber aus dem Jahr 1574, der Band mit den Zunftprotokollen der Tucher umfasst die Jahre 1614 bis 1739. Eine Weiterverwendung der Liturgica im Gottesdienst scheidet für eine protestantische Reichsstadt wie Reutlingen zwar prinzipiell aus, in der Praxis dürfte es sich aber weitaus schwieriger gestaltet haben, den Gottesdienst gänzlich ohne die „alten“ Schriften durchzuführen, bevor nicht adäquater Ersatz vorhanden gewesen war. Insofern ist zu vermuten, dass ein Teil der Liturgica eventuell weiter benutzt wurde. Die städtischen Buchbinder erwarben gewiss sehr zeitnah eine große Anzahl liturgischer Handschriften wohl zu einem günstigen Preis, aber auch später waren ausgesonderte liturgische Handschriften auf dem Markt, in die dann entsprechende städtische Bände teilweise erst Jahrzehnte später eingebunden werden konnten.

Bei den beiden weiteren, neu aufgefundenen Fragmenten handelt es sich um Drucke. Von dem 1. Fragment ist lediglich ein schmaler Streifen aus einem nicht mehr zu eruierenden Trägerband mit den Resten einiger Zeilen vorhanden.[9] Im Text sind die Namen von mindestens zwei sehr interessanten Persönlichkeiten erkennbar, Henricus Grave und Sebastian Wolff zu Todenwarth. Henricus Grave konnte auf eine steile Karriere zurück blicken. Als promovierter Jurist wurde er kaiserlicher Kammergerichtsadvokat und Syndicus der Stadt Minden. Später brachte er es zum schwedischen Kanzler im Fürstentum Verden und Geheimen Rat.[10] Der ebenfalls genannte Sebastian Wolff zu Todenwarth, geboren um 1548 in Schleusingen, war wie Grave promovierter Jurist.[11] 1563 studierte er an der Universität Erfurt, anschließend an den Universitäten in Jena und Wittenberg. Im Jahr 1578 ist er als Advokat nachweisbar, später hatte er eine Stellung als Prokurator am Reichskammergericht in Speyer inne.[12] Dort ist er auch nach 1616 gestorben. Noch eine dritte Person lässt sich in dem Streifen erkennen, die die beiden oben genannten verbindet. Hier handelt es sich vermutlich um Anna Maria Wolff zu Todenwarth, die Tochter von Sebastian Wolff zu Todenwarth, die mit Henricus Grave verheiratet war.[13] Möglicherweise könnte es sich bei der genannten mater Anna aber auch um Anna Maria Löscher, die 1. Frau des Sebastian Wolff von Todenwarth, handeln, was aus den wenigen Zeilen nicht genauer hervorgeht.

Der geringe Umfang vermittelt, dass es sich um eine Art Lebensbeschreibung bzw. –widmung handeln muss. Eine Leichenpredigt, der im 17. Jahrhundert häufig biographische Partien angehängt waren, scheidet in diesem Fall aus. Zwar erhielt ein Henricus Grave im Jahr 1669 eine umfangreiche gedruckte Leichenpredigt, aber hier handelt es sich um den gleichnamigen Sohn.[14]

Noch ein letztes Fragment ist hier zu besprechen, ebenfalls neuzeitlich und zugleich das inhaltlich interessanteste, das unter der Sammlungssignatur S 201 aufbewahrt wird. (Abb. 3 und 4) Durch die Verwendung als Kopert-Außenseite ist das Fragment vor allem im unteren Teil stark beschädigt. Dort fehlt ein Teil des Textes, außerdem ist der oberer Rand gleichfalls mit Textverlust abgerissen. Als Inhalt ergibt sich zunächst sehr schnell ein Einblattkalender für das Jahr 1603: So man zelt nach Christi geburt M. DC. III. Der Kalender zeigt im Frontispiz eine Darstellung der Grundfesten des christlichen Staates: ganz links die Gerechtigkeit, daneben die drei Stände. [15] Der dritte Stand (ganz rechts) wird hier verkörpert durch einen Waldarbeiter mit Axt und Haumesser. In der linken Leiste sind verschiedene Wappen abgebildet, identifizierbar sind die des deutschen Königs sowie der Erzbistümer Mainz, Köln, Trier und der Königreiche Böhmen, Frankreich, England, Ungarn, Polen, Dalmatien sowie Kroatien. In der rechten Leiste können Teile von sieben Fischpaaren erkannt werden.

Im Hauptfeld befindet sich der Kalender, der Teile der Monate Januar, Februar, Mai, Juni, Juli, September, Oktober sowie November umfasst und der inhaltlich prinzipiell dem Bistum Konstanz zuzuordnen ist. Dies zeigt sich an der Eintragung von entsprechenden Heiligen. So sind zwar bedingt durch das junge Alter gegenüber dem bei Hermann Grotefend gedruckten, für das Bistum Konstanz gültige Kalendarium wesentlich mehr Heilige eingetragen, worunter sich spezifische Konstanzer Feste befinden.[16] Am aussagekräftigsten ist hier zunächst das als Hochfest rot eingetragene Fest der Konstanzer Kirchweihe am 9. September. Einige weitere typische Konstanzer Heilige, wie Konrad oder Gebhard, fehlen aufgrund der fragmentarischen Überlieferung.[17]

Dieser Kalender alten Stils war aber für und in eine/r evangelischen Stadt mit entsprechendem Umland gedruckt worden.[18] Unter Einbeziehung des Konstanzer Kalenders, des evangelischen Umfelds sowie von Frontispiz und Seitenleisten kommt den Fischpaaren in der rechten Seitenleiste eine besondere Bedeutung zu. In einem Einblattkalender von 1571 findet sich genau dieses Frontispiz mit den entsprechenden Seitenleisten und bei den Fischen handelt es sich um Fische des Zürichsees. [19] Dieser Druck von 1571 stammt aus der Offizin von Christoph Froschauer d. J. in Zürich.[20] Noch ein weiterer Kalender mit den Fischpaaren ist von Christoph Froschauer d. J. aus dem Jahr 1573 bekannt.[21] Nach dessen Tod 1585 wurde die Werkstatt von den Brüdern Escher übernommen und weitergeführt.[22] Doch bereits 1591 verkaufte Anna Escher, die Witwe von Hans Escher, die Offizin an Johann Wolf, der sie bis zu seinem Tod im Jahr 1627 weiter betrieb. Von Johann Wolf sind bislang sechs Einblattdrucke bekannt, unter denen sich der jetzt im Stadtarchiv Reutlingen aufgefundene jedoch nicht befindet.[23]

Ein Vergleich der beiden Kalendarien ergab eine weitest gehende Übereinstimmung. Bedauerlicherweise ist gerade bei dem Eintrag der Züricher Kirchweihe am 12. September das Reutlinger Exemplar nicht mehr lesbar. Es könnte sein, dass das im Kalender von 1571 rot eingetragene Fest im Reutlinger Exemplar nicht durch die Farbe als Hochfest herausgehoben wurde, mit Sicherheit lässt sich dies aufgrund der Zerstörung allerdings nicht sagen.

Es ist für Einblattkalender nicht ungewöhnlich, dass sich aus einzelnen Jahren mehrere Exemplare überliefert haben, aus anderen Jahren jedoch kein einziger. Das Reutlinger Exemplar dieses Züricher Kalenders von 1603 dürfte somit das einzig bekannte Stück sein.[24]

Zu den 1991/1994 bearbeiteten Fragmenten lassen sich in einigen Fällen genauere Angaben machen. Bei Nr. 62 handelt es sich um Ausschnitte aus dem Jesaja-Kommentar des Hieronymus (Buch III, cap. 7, Verse 11-14 sowie 20-21).[25] Der Text des Fragmentes Nr. 199 konnte inzwischen als Auszug aus einer Biblia latina, Act 11,21-30 identifiziert werden.[26] Weiterhin handelt es sich bei dem Fragment Nr. 195 um einen Auszug aus der Legenda aurea des Jacobus de Voragine mit Ausschnitten aus der Vita des Gregorius sowie der Legende zum Fest Purificatio Mariae.[27]

D O W N L O A D (pdf)

Empfohlene Zitierweise

Anette Löffler: Neu aufgefundene Makulatur aus den Beständen des Stadtarchivs Reutlingen, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 27. Februar 2014, http://mittelalter.hypotheses.org/3118 (ISSN 2197-6120).

Restaurierung städtischer Verwaltungsakten aus dem Stadtarchiv Rheine – auch ein strategisches Projekt.

Der Westfälische Archivtag am 11. und 12. März in Bielefeld hat das Oberthema Strategien. Aber was hat sich die Kollegin oder der Kollege genau unter Strategien vorzustellen? Ein gutes Beispiel dafür befindet sich gerade in unserer Werkstatt. Der Stadtarchivar von Rheine sah sich mit einem Berg von schimmeligen Akten konfrontiert. Was tun und wie geht man vor?

Bereits im Jahre 2007 hat Dr. Thomas Gießmann, Leiter des Stadtarchivs Rheine die ersten von 1032 Verwaltungsakten aus den Jahren 1813 bis 1935 nach Münster in die Restaurierungswerkstatt im LWL-Archivamt gebracht. Die Akten waren durch die Lagerung in einem feuchten Keller des alten Rathauses bereit beschädigt, als sie 1952/53 in das Stadtarchiv übernommen wurden; im Sommer 2006 blühte der Schimmel wieder auf und drohte die Archivalien zu zerfressen. Inhaltlich sind und waren sie von höchster Bedeutung für die Stadt Rheine. In der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu wichtigen Entwicklungsprozessen in der Geschichte der Stadt. Auch die Ratsprotokolle – per se eine der wichtigsten Quellen in einer Stadt – waren unter den zu restaurierenden Stücken.

Schritt für Schritt machten sich die Damen und Herren der Restaurierungswerkstatt daran unter der Leitung von Werkstattleiterin Birgit Geller die Akten zu säubern und wieder herzustellen. In der Natur der Sache lag es, dass diese Prozesse nur langsam voran gehen können. Bei den 700 am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen Akten hat der Schimmel das Papier bereits soweit angegriffen, das es zum Substanzverlust führen muss. Das bedeutet: Nach einer ausführlichen Reinigung müssen die Akten angefasert werden, um das Papier wiederherzustellen. Teilweise müssen auch Fehlstellen ganz ergänzt werden. Ein Prozess, der dauert. Bisher sind 163 Akten fertig gestellt.

Auch wenn es lange Zeit brauchen wird, Dr. Thomas Gießmann ist zuversichtlich. Die Akten müssen gereinigt werden und dies geschieht Schritt für Schritt. Es ist auch eine Frage der strategischen Planung, denn genau wie die Werkstatt im LWL-Archivamt nicht alle der 1032 Akten auf einmal wiederherstellen kann, kann das Stadtarchiv Rheine nicht die Restaurierung aller Akten auf einmal bezahlen. Im Schnitt die Kosten für rund 34 Akten pro Jahr einzuplanen, bedeutet den Aktenberg langsam aber stetig abzuarbeiten und damit dem Ziel, diese für die Stadtgeschichte höchst wichtigen Akten zu erhalten näher zu kommen. Zur Strategieplanung gehört auch in regelmäßigen Abständen öffentlichkeitswirksam auf die Wiederherstellung aufmerksam zu machen, wie aktuell in der Münsterschen Volkszeitung für Rheine geschehen:

(Dank an Paul Nienhaus, MV Zeitung)

Frankreich im centenaire 2014: 100 Jahre Erster Weltkrieg

Der 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs wirft seine Schatten voraus. Das gilt selbstverständlich nicht nur für Frankreich. Auch in Deutschland bereitet sich eine Interessenkoalition der „üblichen Verdächtigen“, bestehend aus Museen, Medien und Wissenschaft mit Ausstellungen, Fernseh-Dokus, Tagungen, Publikationen etc. auf den großen Moment vor, dem die Logik eines runden Jahrestages in der Aufmerksamkeitsökonomie der Öffentlichkeit einen besonderen Platz verschafft.

Doch in nur wenigen Ländern sind die Jahre 1914–1918 so im kollektiven Bewusstsein verankert wie in Frankreich, wo der Erste Weltkrieg nicht einfach nur histoire, sondern viel stärker noch mémoire ist und damit eine diskursive Sinnressource darstellt, die für Gegenwart und Zukunft gleichermaßen Orientierung gibt.

Verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich der Erste Weltkrieg in den letzten 30 Jahren geradezu zum Ursprungsmythos des modernen Frankreich entwickelt hat: Im Kontext des alle westlichen Länder betreffenden memory booms, in dessen Folge „Erinnerung“ – mit den Worten Martin Sabrows – die „Pathosformel der Gegenwart“ geworden ist, entstand vor allem, wenngleich keinesfalls nur in den dreizehn vom Krieg betroffenen départements im Nordosten des Landes, ein regelrechter „activisme 14–18“ (Nicolas Offenstadt), der sich aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus dem Erhalt der Spuren des Krieges verschrieb. Ebenfalls eine Rolle spielte das ansteigende Interesse an der Familiengeschichte (Genealogie-Forschung), die den Ersten Weltkrieg mit seinen in Frankreich signifikant höheren Opferzahlen als stärkeren Einschnitt erscheinen ließ als die Jahre 1939–1945. Parallel dazu schwächte sich durch die sich durchsetzende kritischere Sicht auf das Verhalten der Franzosen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs die Bindekraft des résistance als französische Master-Erzählung ab.

Demgegenüber zeichnet sich das Erste-Weltkriegs-Gedenken durch eine weitgehende Anschlussfähigkeit aus. Das gilt einerseits für tendenziell eher linke Diskurse, die z. B. um die fusillés pour l’exemple, d. h. die von der Militärjustiz während des Krieges hingerichteten französischen Soldaten, kreisen und auf einer allgemeinen Ebene die vollkommene Unterwerfung des Individuums unter den totalen Staat der Kriegsjahre beklagen. Ebenso lassen sich andererseits eher rechte Deutungen integrieren, welche die cohésion nationale der Kriegsjahre, also den solidarischen Zusammenhalt der Nation in den langen Jahren des Kriegs grundsätzlich positiv bewerten. Unabhängig von diesen Differenzen lässt sich aber festhalten, dass eine opferzentrierte Sicht bei weitem dominiert. Der Krieg gilt als nationale und europäische Katastrophe und nicht das Ende, d. h. der Sieg, steht im Vordergrund, sondern das Gedenken an seine Schrecken, stets verbunden mit einem emotionalen Plädoyer für Frieden und Völkerverständigung und – auf der politischen Ebene – einem klaren Bekenntnis zur europäischen Integration.

Der centenaire ist also wichtig, er ist nicht einfach nur ein runder Jahrestag wie in Deutschland, er ist ein Schlüsselmoment, an dem sich lokale, regionale wie auch nationale Identitäten kristallisieren. Ein Moment der Selbstreflexion, an dem die großen Fragen gestellt (und idealerweise beantwortet) werden, was es eigentlich heißt, citoyen in Frankreich und Franzose in Europa zu sein. Der häufige Vergleich des centenaire 2014 mit dem bicentenaire der Französischen Revolution von 1989 illustriert jedenfalls eindringlich den zentralen Stellenwert des Ersten Weltkriegs in der politischen Kultur im Frankreich der Gegenwart.

Es überrascht daher nicht, dass die französischen Planungen für das kommende Jahr schon seit einiger Zeit auf Hochtouren laufen. Bereits im März 2011 gab Präsident Nicolas Sarkozy den Auftrag, mit den Programmüberlegungen zu beginnen, und ein daraufhin entstandener, nach seinem Verfasser Joseph Zimet benannter Bericht definierte im September des gleichen Jahres die großen Linien der Gedenkfeierlichkeiten. Im „Rapport Zimet“ werden die folgenden Weichenstellungen vorgenommen: Zum einen erfolgt eine grundsätzliche Einteilung der Gedenkfeierlichkeiten in verschiedene Phasen. Während im Jahr 2014 der (Zentral-)Staat die Federführung übernimmt, sollen in den ja ebenfalls mit zahlreichen centenaires gesättigten Jahren 2015–2017 collectivités territoriales (régions, départements) und Zivilgesellschaft die Initiative übernehmen, um z. B. der symbolisch wichtigen Schlachten von Verdun, der Somme und dem Chemin des Dames zu gedenken. Zum Ende des Gedenkzyklus, 2018/2019, soll dann Paris wieder das Heft in die Hand nehmen, wobei es für diese Phase noch keine konkreteren Vorstellungen gibt. Diese Arbeitsteilung ist sicher auch vor dem Hintergrund einer angespannten Kassenlage zu verstehen. In erster Linie spiegelt sie aber die Tatsache wider, dass der centenaire keinesfalls eine von oben verordnete Angelegenheit ist, sondern dass es ganz im Gegenteil auf der lokalen wie regionalen Ebene eine Vielzahl von Initiativen und Projekten gibt, die in der Summe das Engagement des Zentralstaats bei weitem überschreiten.

Zum anderen setzt der Rapport Zimet sehr stark auf die Internationalisierung des Gedenkens im Allgemeinen und auf einen deutsch-französischen Schwerpunkt im Besonderen. So wird ein „solider erinnerungskultureller deutsch-französischer Sockel“ geradezu zur Voraussetzung des Gelingens des centenaire stilisiert – ein angesichts des vollkommenen Fehlens eines öffentlichen Weltkriegs-Gedenkens in Deutschland wohl nicht unproblematisches Postulat, das gleichwohl die hohe symbolpolitische Bedeutung des Kriegsgedenkens verdeutlicht: Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise stellt der centenaire aus französischer Sicht eine hervorragende Gelegenheit dar, die Solidität und Dynamik der deutsch-französischen Beziehungen in Szene zu setzen.

Zur operativen Umsetzung dieser Überlegungen wurde im April 2012 mit der Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914–2014 eine interministerielle Struktur ins Leben gerufen, die den Auftrag hat, die verschiedenen pädagogischen, kulturellen, wissenschaftlichen und im engeren Sinne gedenkpolitischen Aktivitäten zu koordinieren und in Abstimmung mit dem Élysée die großen Gedenkveranstaltungen des Jahres 2014 zu organisieren. Aktuell sieht das Programm, das Anfang November 2013 vom Staatspräsidenten offiziell verkündet werden wird, vier Großveranstaltungen auf französischem Boden vor: Einen 14-Juillet im Zeichen des Ersten Weltkriegs, dezentrale Gedenkfeierlichkeiten zur Mobilmachung vom 1.–3. August, eine eher klassisch, d. h. militärisch gefasste Veranstaltung zum Gedenken an die Marne-Schlacht (12. September) und als Höhepunkt den 11-Novembre, mit der Einweihung eines großen Denkmals in Notre-Dame-de-Lorette (siehe Bild), das die Namen der im Nord-Pas-de-Calais gefallenen Soldaten aller Nationen, soweit sie bekannt sind, alphabetisch auflistet. Darüber hinaus ist die Mission du centenaire eine der treibenden Kräfte hinter dem europäischen Projekt „Sarajevo, coeur de l’Europe“, das um den Jahrestag des Attentats von Sarajevo im Juni vor Ort ein umfangreiches Kulturprogramm vorsieht.

Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Allein für 2014 haben 900 Einzelprojekte (Tagungen, Konzerte, Ausstellungen etc.) das offizielle Label der Mission, eine Art Gütesiegel, erhalten und es ist zu erwarten, dass sich diese Zahl in weiteren Labellisierungs-Runden noch deutlich erhöht. Schließlich sind so manche für 2016 bzw. 2017 geplante Projekte noch nicht in die konkrete Planungsphase eingetreten.

Für das Deutsche Historische Institut (DHI) Paris ist die hohe Intensität des centenaire eine spannende Herausforderung und eine willkommene Gelegenheit, seine Expertise als zentraler deutschfranzösischer Mittler im Bereich der Geisteswissenschaften einzubringen. Dabei ist klar, dass trotz der kultur- oder gedenkpolitischen Relevanz des Themas eine ausschließlich wissenschaftliche Agenda verfolgt wird. Seit gut zwei Jahren gibt es einen Forschungsschwerpunkt zum Ersten Weltkrieg und das Institut ist hervorragend in die französische wie internationale Forschungslandschaft integriert. Die Tatsache, dass das DHI Paris u. a. im Wissenschaftlichen Beirat der Mission du centenaire, des Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette und im comité directeur des Centre de recherche de l’Historial de la Grande Guerre Péronne vertreten ist, spricht eine deutliche Sprache. Im kommenden Jahr wird es neben einer Reihe von kleineren Veranstaltungen fünf große Tagungen geben, an denen sich das DHI Paris federführend oder als Partner beteiligt. Genannt seien hier lediglich eine in Zusammenarbeit mit den Universitäten Paris-Est Créteil und Marne-la-Vallée organisierte Tagung zum Thema „Les défenseurs de la paix 1898–1917“ und eine einwöchige Sommeruniversität, die gemeinsam mit dem Centre de recherche de l’Historial de la Grande Guerre, der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) und den Universitäten von Amiens und Clermont-Ferrand durchgeführt wird. Darüber hinaus arbeitet das Institut zusammen mit der Mission du centenaire an einer Sammlung besonders aussagekräftiger deutscher und französischer Quellen zum Ersten Weltkrieg, die von jeweils einem deutschen und französischen Historiker kommentiert und kontextualisiert werden und die auf der Webseite der Mission (centenaire.org) einem interessierten Publikum den Mehrwert einer deutsch-französischen histoire croisée demonstrieren.