In einer Notiz von Joseph Goebbels findet sich der Hinweis auf eine Sentenz des Reichspresseleiters Max Amann, dass die Zeitschrift „Signal“ „wertvolle Blockadebrecherarbeit gegen den frühen beherrschenden antideutschen Zeitschrifteneinfluß in Europa geleistet“ habe – und das bereits im April 1940.[1] Der Einfluss dieser Zeitschrift auf die offizielle Kriegspropaganda vieler Staaten kann kaum überschätzt werden. Denn im Vergleich selbst zu großen Magazinen wie „Life“, „Picture Post“ oder auch „USSR im Bau“ war „Signal“ einfach ein grafisch wie vom Bildmaterial her gut gemachtes Blatt, gerade in jenem vorsprachlichen Jargon der Designer, die zu jener Zeit für das Machen von Zeitschriften verantwortlich waren.[2] Noch in den 1980er Jahren bekannte der Bildjournalist Robert Lebeck, in „Signal“ mehr gute Bilder gesehen zu haben als in „Life“ oder „Paris Match“ zur selben Zeit.[3]

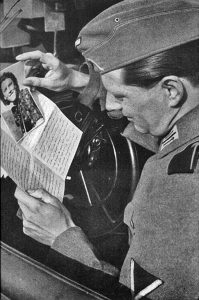

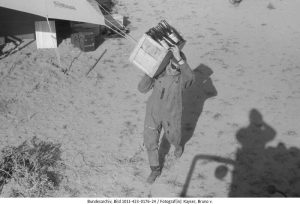

Zum Zeitpunkt des Amann’schen Zitats erschienen aber auch schon im besetzten Paris die ersten Hefte, Privatdrucke und Bildbände von Amateurfotografien deutscher Offiziere, die nachgerade zu einer Flut von Veröffentlichungen und einem noch größeren Reservoir von überlieferten Fotografien führten, das bis in heutige Auktionen hinein schwappt.[4] Das waren selbstverständlich nicht die Bilder, die der Skisport-Lehrer und Fotograf Stefan Kruckenhauser 1942 meinte, als er in einem Text der Fachzeitschrift „Das Atelier des Photographen“ seine Randbemerkungen eines Leicamannes herausgab, die im Übrigen nahezu ausschließlich technische Hinweise für Landschaftsbilder enthielten: Er habe nur „[…] einen Wunsch: sobald auch ich im grauen Rock stecke […], mit Gewehr und Leica dienen zu dürfen […].“[5]

Diese Zitate markieren den publizistischen Kontext der Fotografie, der sich vor allem in einer Organisationsgeschichte der NS-Fotografie abbilden lässt, wobei zudem die Fotografie im Zweiten Weltkrieg auch nur ein Teil des Ganzen ist. Bei einer solchen Konzentration des historischen Blicks wird mehrheitlich das jeweils Zeitgenössische angesehen, während die heutige Rezeption sich bereits auf eine breite Überlieferung stützen kann, die sich schon in einer dritten Generation des Betrachtens wiederfindet.

[...]