Bestimmt haben Sie es mitbekommen, werte Leserinnen und Leser: in Miami ist eine Vase umgekippt. Mehr noch: ist heruntergeworfen worden. Ach, was sage ich: Vandalismus im Museum hat sich neulich ereignet. Oder?

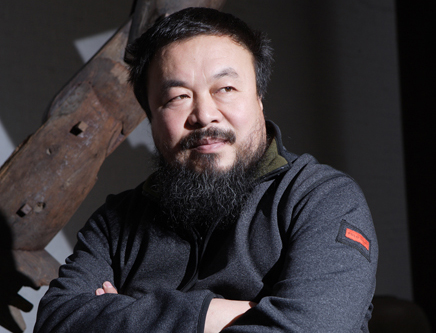

Es handelt sich um eine ca. $1 Mio. Dollar teuere und 7.000 Jahre alte Vase, die in Pérez Art Museum in Rahmen der Ausstellung “According to what?” von Ai Weiwei ausgestellt war. Der berühmte Dissident hat diese paläo-historische Vase mit Coca-Cola-Logo versehen (mit allen herausschreiendenfolgenden Intentionen und Allusionen).

Ein Besucher des Museums, Maximo Caminero, auch seinerzeit ein Künstler, griff bei seiner Besichtigung in Februar nach dieser Vase. Als ein Wachmann nach dem Zurückstellen der Vase verlangte, warf Caminero das teuere Stück prompt auf den Boden. So:

Ai Weiwei seinerseits wurde ziemlich erböst über solche Übergriffe auf privates Eigentum anderer:

If he really had a point, he should choose another way, because this will bring him trouble to destroy property that does not belong to him. (Quelle: dailymail.co.uk)

Aber das Spannende an der Geschichte ist, dieser Vandalismus-Akt spielte sich direkt vor einem Foto-Triptychon von Ai Weiwei, auf welchem man den chinesischen Künstler eine uralte chinesische Vase auf den Boden werfen sieht.

PHOTO BY Joe Raedle/Getty Images News/Getty Images

Nun kamen laut Presseberichten zugleich zwei Statements seitens Caminero, dem nun eventuell einige Jahre im Gefängnis drohen:

- er sah in der ausgestellten Vase sowie in diesem Triptychon einen Aufruf seitens Ai Weiwei zu einem performativen Akt des Protestes

- er richtete aber seinen Protest gegen die Unterrepräsentanz der lokalen Miami-Künstler in diesem Museum im Gegensatz zu den internationalen Künstlern, wie Ai Weiwei

Bald schon wurde dieser Akt – zusammen mit dem Akt von Ai Weiwei – ziemlich schnell als Neo-Dadaismus bezeichnet, bzw. in Verbindung mit Dadaismus gebracht. Klar, der Vergleich scheint naheliegend zu sein: Ai Weiwei brach mit der (gloriösen / chinesischen) Vergangenheit in Form von dieser Vase, so wie die Dadaisten mit der europäischen Kultur brachen, die zwar den Anspruch hatte, Hochkultur zu sein, jedoch die Greueltaten des Ersten Weltkrieges keineswegs verhinderte.

Doch bereits hier hinkt der Vergleich. Der Akt des Bruches mit den Traditionen bei Ai Weiwei ist zwar (für Historiker oder Kunstmarktliebhaber) empörend: die Vase! er hat die teuere Vase zerbrochen! Doch im Gegensatz zu Dadaisten ist dieser Bruch mehr plakativ als wirkungsvoll. Denn das pars pro toto (zerbrochene Vase <=> chinesische Kultur) bleibt nur pars, im gegensatz zu toto der Dadaisten. Das Anmalen eines Bartes auf die Postkarte von Mona Lisa oder das Ausstellen eines Pissoirs im Museum scheint heutzutage harmlos und putzig zu sein – zu der damaligen Zeit war das ein radikaler Schnitt mit der Autorität Kunst, mit der Institution Museum, mit der Dimension Kunstmarkt. Die bereits konventionelle Kulturkritik eines Ai Weiwei kann man nur bedingt Neo-Dadaismus nennen (wenn man nur die klischeehafte Destroyance der Avantgarde als ein charalteristischer Charakterzug dafür auswählt – durchaus oberflächlich).

Doch nun zu Caminero – wogegen protestiert er? Gegen die antike Hochkultur? Gegen Coca Cola? Gegen die Autorität von Ai Weiwei? Gegen die eigene Unterrepräsentanz im lokalen Kontext? Und da sind wir schon näher an der Sache. Provinzialismus. Das Performative der Zerstörung als Anbiederung an die “Grössen” und “Mächtigen” der Kunstwelt. Der Wunsch, irgendwie in die Kulturgeschichte eingegliedert zu sein, egal mit welchen Mitteln. Herostratos lässt grüssen.

Doch nichtsdestotrotz, auch angesichts der mediokren Aktion eines Künstlers (hier können Sie sich selbst ein Bild über seine Werke machen), hat er eine wunderschöne Reaktion von Ai Weiwei hervorrufen, die den letzteren im Hinblick seines “Neo-Dada”-tums ebenfalls nicht besser darstellt. Statt die Zerstörung des Authoritären mit Caminero zusammen zu liturgieren und zu begrüssen, greift er auf die niederste Schublade eines Künstlers, und spricht über Übergriffe auf Eigentum anderer (hier: seiner Wenigkeit).

source: artesmagazine

Wie war das bei Mephisto, der nicht mehr in Versen zu sprechen vermag:

Nun sind wir schon wieder an der Grenze unsres Witzes. (Faust 1, Trüber Tag, Feld)

Da ist Schluss mit lustig. Da ist der Spass zu Ende.

Schade, eigentlich. Die Dadaisten hatten mal auf der Kölner Dada-Ausstellung ihren Exponaten Äxte angehängt, damit die Zuschauer ihre Werke zerstören könnten. Das war mehr als Aufruf zu Vandalismus. Das war der Bruch mit der konventionellen Rezeption. Das war Dada.

![By Неизвестен (Скан иллюстрации в Punch) [Public domain], via Wikimedia Commons By Неизвестен (Скан иллюстрации в Punch) [Public domain], via Wikimedia Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA_-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4.jpg)