Die Ausstellung Cross Over. Fotografie der Wissenschaft – Wissenschaft der Fotografie im Fotomuseum Winterthur (7. September – 17. November 2013) richtet ihren Fokus auf die Gattung innerhalb der Fotografie, die allgemein mit „wissenschaftlicher Fotografie“ umschrieben und unter der die Anwendung des Mediums in den Wissenschaften verstanden wird. Bereits der Titel der Ausstellung macht deutlich, dass Fotografie und Wissenschaft zwei nicht voneinander zu trennende Bereiche sind. So muss das Abbildungsmedium per se als wissenschaftlich bezeichnet werden, da seine Entwicklung und stete Veränderung auf naturwissenschaftlichem Wissen und Experimentieren beruht. Darüber hinaus kommt es durch die Anwendung der Fotografie im wissenschaftlichen Forschungsprozess immer wieder zu „Cross Overs“: Das visuelle Aufzeichnungsmedium dient seit seinen Anfängen in verschiedensten Disziplinen sowohl der Sichtbarmachung von Unsichtbarem und Visualisierung von Forschungsergebnissen als auch der Erkenntnissteigerung. Die Ausstellung thematisiert damit – bedenkt man die Vielfalt an Wissenschaftsfeldern und Forschungsmethoden – einen Bereich, der sich facettenreich und heterogen zeigt, dessen Material jedoch nur schwer recherchier- und auffindbar ist, je länger der Entstehungszeitpunkt zurückliegt. So stellt Kelley Wilder im begleitenden Katalogtext fest: „Wer in einem Ausstellungssaal voller Wissenschaftsfotografien (viele davon die seltenen ,originalen‛ Silbergelatine-Abzüge) steht, dem fällt es schwer zu glauben, dass es davon zu wenige geben könnte. Dem ist aber tatsächlich so.“[1]

Foto: Cortesy Mai 36 Galerie, Zürich; © Thomas Ruff

Thomas Ruff, MA.R.S.05, 2010, C-Print, Diasec Face, 255 x 185 cm.

Wilder beschreibt einen Eindruck, der auch von Cross Over ausgeht: Denn trotz der Schwierigkeit, Material in diesem Bereich zu finden, präsentiert die Ausstellung eine Vielzahl und Vielfalt an wissenschaftlichen Fotografien aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. Anhand dieser wird die Rolle des Mediums als visuelle Forscherin der Wissenschaften aufgezeigt und dem Wechselspiel zwischen Fotografie und Wissenschaft nachgegangen.[2] Das historische Bildmaterial tritt dabei in einen Dialog mit zeitgenössischen Fotoarbeiten, die sich von der rein wissenschaftlichen Intention lösend einer kreativ, künstlerischen Fotografie zuordnen lassen. Teils reflektieren diese Arbeiten, wie die von Thomas Ruff oder Hannes Rickli, kritisch die Verwendung des Abbildungsmediums in den Wissenschaften, teils bedienen sich die Fotografen und Fotografinnen wie Hans Danuser oder Liz Deschenes dem der Fotografie zugrunde liegenden chemischen Prozess auf eine kreative Art und Weise.

Um der Vielfalt der Exponate hinsichtlich ihres Entstehungskontexts und äußeren Erscheinungsbilds habhaft zu werden, entschied man sich für ein kuratorisches Konzept, das die Ausstellung in fünf thematische Kapitel strukturiert: Einblick, Ausblick, Durchblick, Selbstblick, Reflektierender Blick. Paradigmatisch rückt hier der Blick ins Zentrum – sowohl der Blick durch die Kamera als auch der Blick auf die Fotografie und ihren Gegenstand.

Zu Beginn der Ausstellung werden Einblicke in eine dem menschlichen Auge unsichtbare Welt geboten. Wortwörtlich ermöglichen dies z.B. Strahlenfotografien von Irène Joliot-Curie sowie Röntgenaufnahmen. Darüber hinaus finden Mikrofotografien, die Einblicke in feinste Strukturen eröffnen, in diesem Raum ihren Platz. Räumlich daran anschließend, wird unter dem Thema Ausblick die entgegengesetzte Richtung – das Weltall – in den Blick genommen. Neben Aufnahmen der Himmelskörper und deren Bewegungen wird anhand der zeitgenössischen Arbeit MA.R.S.05 von Thomas Ruff deutlich, wie sehr sich die Bildgenerierung verändert hat. Digitale Marsaufnahmen der US-Raumfahrtbehörde werden von ihm bearbeitet und eingefärbt, um die der Fotografie (ehemals) zugeschriebene Authentizität zu entlarven. Ein Ausblick wird nicht nur in die unerreichbare Ferne geboten, sondern auch auf Fremdes und Unbekanntes. Anthropologische Aufnahmen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die auf Expeditionsreisen in „fremde Regionen“ entstanden, dienten zum Entstehungszeitpunkt dazu, den dort lebenden Menschen, ihrer Physiognomie, ihrem Leben und ihrer Kultur durch deren vermeintlich authentisches Abbild habhaft zu werden.

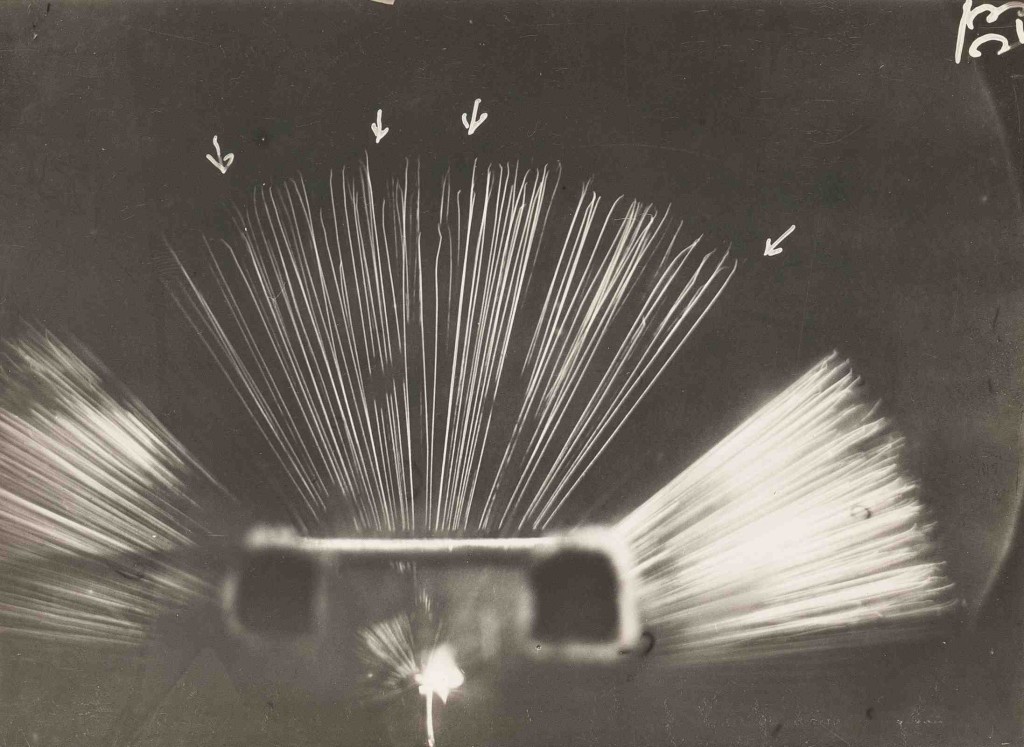

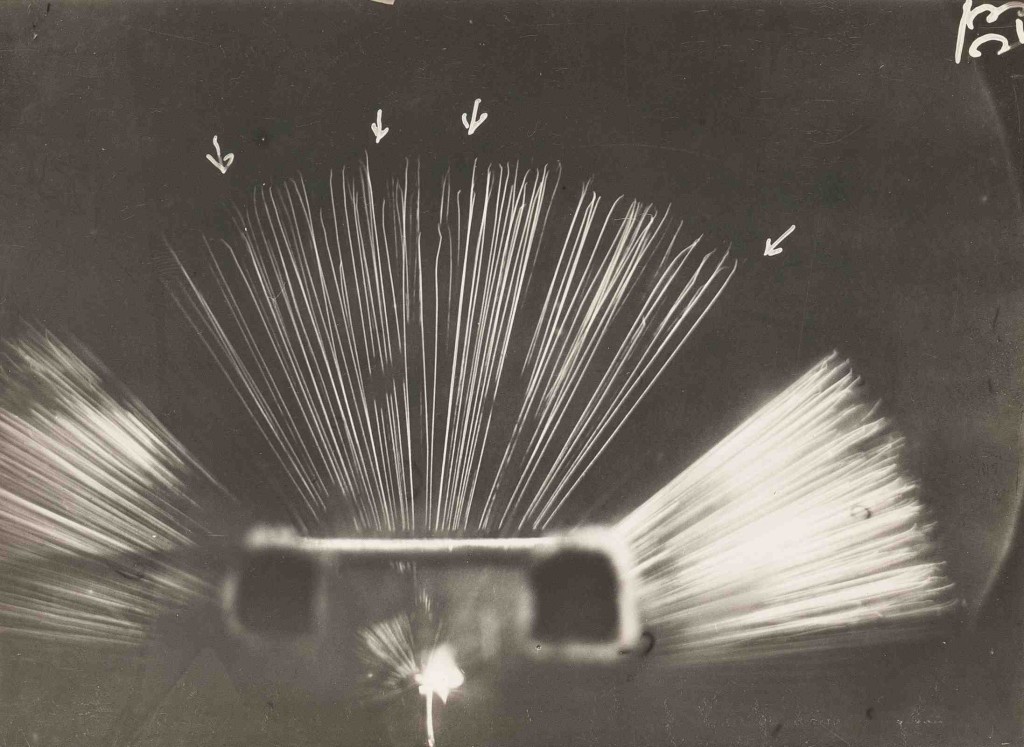

Foto: © Musée Curie - Institut Curie, Paris

Irène Joliot-Curie, Fotografie aus der Wilson Nebelkammer. Alphastrahlen von Polonium, 1937, Silbergelatine-Abzug, 12,4 x 16,6 cm.

Albert Londes Bewegungsstudien und Ernst Machs Hochgeschwindigkeitsaufnahmen aus den 1890er-Jahren zeigen, dass Fotografien in den Wissenschaften einen besseren Durchblick ermöglichen, indem sie als Serie Aufschluss über Veränderungen in der Zeit geben können. Die taxonomische Fähigkeit des Bildmediums kommt, wie die Aufnahmen von Alphonse Bertillon zeigen, auch bei Vergleichen in den Bereichen Medizin, Forensik oder Kriminalistik zum Einsatz. Den unter Selbstblick präsentierten Fotografien kann kein rein wissenschaftlicher Verwendungszweck zugeschrieben werden. Stattdessen dient/e das Medium der Selbstinszenierung und Repräsentation der forschenden Personen, deren Tätigkeit und Institutionen. An traditionelle Bildgattungen wie dem Gruppen- und Einzelporträt anschließend, übernimmt die Fotografie hier die Rolle des bildlichen Stellvertreters und löst/e das Medium der Malerei ab.

Der Bereich Reflektierender Blick nimmt innerhalb des räumlichen Ausstellungskonzepts eine zentrale Rolle ein. In die Mitte gesetzt, greift die von beiden Seiten bespielte Wand den zweiten Teil des Ausstellungstitels auf und vermittelt einen bildlichen Eindruck in die „Wissenschaft der Fotografie“. Neben frühen Farbfotografien und einer Bildtafel mit Fotopulver-Analysen[3] von Albert Londe finden hier vorwiegend zeitgenössische Arbeiten ihren Platz.

Stellenweise hätten Exponate der einen thematischen Gruppierung auch ebenso gut in eine andere integriert werden können. So z.B. die anthropologischen Kabinettkarten, die dem Kapitel Ausblick zugeordnet sind, ihren Platz aber auch im Einblick oder durch ihren taxonomischen Charakter im Durchblick gefunden hätten. Dies zeigt, wie vieldeutig das Material ist und wie schwer die Unterordnung in eine Kategorie fällt. Dennoch wird Cross Over seinem Objekt gerecht, das nicht per se als Ausstellungsstück entstand und folglich nicht alle Anforderungen erfüllt, die im heutigen institutionellen Kontext an dieses gestellt werden.

Viele der gezeigten Arbeiten kommen aus geografisch nahegelegenen Sammlungen und Archiven wie dem ETH-Bildarchiv, dem Medizinischen oder dem Pathologischen Institut der Universität Zürich, was verdeutlicht, dass wissenschaftliche Fotografien an fast allen Orten der Forschung entstehen und entstanden.

Foto: Fotomuseum Winterthur, © Christian Schwager

Blick in den Ausstellungsraum zum Thema “Einblick”

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie zum wichtigen Hilfsmittel vieler unterschiedlicher Disziplinen, sodass auch in Winterthur Beispiele aus den verschiedensten Wissenschaften (Astronomie, Physik, Kriminalistik, Medizin, Anthropologie) vertreten sind.

In der Hängung, die mehrere Aufnahmen zu einzelnen Gruppen zusammenfasst und somit ein vergleichendes Sehen ermöglicht, spiegelt sich deutlich wider, dass wissenschaftliche Fotografien in seltenen Fällen als Einzelbilder funktionieren. Sie sind häufig Teil einer Gruppe oder Serie, in der sich schließlich ihre Bedeutung konstituiert. Erst im visuellen Vergleich werden z.B. in den bekannten Chronofotografien Erkenntnisse generiert oder Vermutungen bestätigt.

Das wissenschaftliche Foto fungiert als ein in den Arbeitsprozess integriertes Medium, das – als Mittel zum Zweck – der Erkenntnissteigerung oder Visualisierung dient/e. Es wird beschriftet, beschnitten, montiert, in Alben geklebt; die Arbeitsspuren bleiben auf dem Papierträger erhalten. Diese ursprüngliche Funktion auch in einem gänzlich anderen Kontext, nämlich dem Ausstellungsraum, spürbar werden zu lassen, ist eine Schwierigkeit, die die Deklarierung des wissenschaftlichen Fotos zum ausgestellten Foto häufig mit sich bringt. Der Ausstellung in Winterthur gelingt es, dem ursprünglichen Verwendungszweck der Aufnahmen gerecht zu werden, indem nicht lediglich das gerahmte Positiv gezeigt wird. Die Spuren des Arbeitsprozesses werden nicht durch überdeckende Passepartouts oder Rahmen kaschiert, sondern, wie etwa die Pfeile in Irène Joliot-Curies Fotografie der Alphastrahlen von Polonium, zur Schau gestellt.

Ihre eigentliche Rolle jenseits des Ausstellungsraums wird auch dadurch deutlich, dass wissenschaftliche Fotografien – insbesondere aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert – nicht den heute in Ausstellungen gängigen, großformatigen Bildern entsprechen, sondern in Form von kleinen, bräunlichen Abzügen erhalten sind. Sie aus diesem Grund jedoch nicht zu zeigen, würde an der Ausstellungsidee und ihrem Objekt vorbeigehen. So vermitteln viele der in Cross Over gezeigten Aufnahmen aus dem Bereich der Physik, der Mikroskopie oder der Bewegungslehre ihren eigentümlichen Charakter als schwer „lesbares“ und für den Außenstehenden verstehbares Material. Sie verlangen eine Rezeption aus der unmittelbaren Nähe und zusätzliche Informationen, um nachvollziehen zu können, was überhaupt rezipiert wird. Ob hierfür lediglich eine Bildunterschrift, wie es in der Ausstellung der Fall ist, genügt und ob man auf diese Weise den Bildern, die nicht allein aus sich heraus sprechen, gerecht wird, bleibt fraglich. An mancher Stelle wären daher einige zusätzliche Informationen wünschenswert gewesen, um der rein ästhetischen Rezeption eine zweite Lesart entgegenzusetzen. Dies wird schließlich im Katalog nur für die zeitgenössischen Positionen nachgeholt. Der optisch sehr ansprechende Katalog enthält Aufsätze von Michel Frizot, Christoph Hofmann und Kelley Wilder, die sich u.a. auch mit der Problematik des wissenschaftlichen Fotos als Ausstellungsobjekt beschäftigen.

Hervorzuheben bleibt, dass Cross Over neben den im Fotografiediskurs bereits bekannten Akteuren wie Anna Atkins, Alphonse Bertillon und Josef Maria Eder mehrheitlich unbekannte Namen und Exponate vorführt und auf diese Weise das große Feld, das es in diesem Bereich der angewandten Fotografie noch zu entdecken gilt, ein Stück weiter öffnet.

Katalog der gleichnamigen Ausstellung im Fotomuseum Winterthur (7.9.2013-17.11.2013):

Christin Müller (Hrsg.), Cross Over. Fotografie der Wissenschaft + Wissenschaft der Fotografie. Photography of Science + Science of Photography (Katalog Ausstellung, Fotomuseum Winterthur, Winterthur 2013), Leipzig 2013: Spector Books, 25.50 €

[1] Kelley Wilder, Das fotografische Archiv der Wissenschaften. The Photographic Archive of Science, in: Christin Müller (Hrsg.), Cross Over. Fotografie der Wissenschaft + Wissenschaft der Fotografie. Photography of Science + Science of Photography (Katalog Ausstellung, Fotomuseum Winterthur, Winterthur 2013), Leipzig 2013, S. 100-326, hier S. 101.

[2] Vgl. Christin Müller, Einleitung, in: dies. (Hrsg.), Cross Over, S. 5-7.

[3] Magnesiumpulver vermischt mit anderen Nitraten wurde um die Jahrhundertwende angezündet und auf diese Weise zur Erzeugung von Blitzlicht verwendet.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/01/17/fotografie-als-forschung/