Man kann sich darüber streiten, welcher Gegenstand stiefmütterlicher behandelt wurde und teilweise noch wird: die überwiegend lateinisch geprägte monastische Kultur der Frühen Neuzeit oder die in den Bibliotheken verwahrten frühneuzeitlichen Handschriften, die gegenüber den mittelalterlichen Codices extrem benachteiligt wurden und werden. So gut wie unbekannt ist der frühneuzeitliche Handschriftenbestand der ehemaligen Düsseldorfer Landesbibliothek, der im Heinrich-Heine-Institut der Stadt gelandet ist, während die mittelalterlichen Manuskripte von der ULB Düsseldorf ausgezeichnet erschlossen sind und derzeit ins Netz gestellt werden. Christian Liedtke, Archivar am Heinrich-Heine-Institut der Landeshauptstadt […]

Kulturgut versus menschliches Leid?

In seinem absolut empfehlenswerten Wissenschaftsblog Archaeologik geht Rainer Schreg immer wieder auf bedrohtes Kulturgut ein. Ein aktueller Schwerpunkt ist der syrische Bürgerkrieg, der auch immense Kulturgutverluste brachte. Der jüngste Beitrag zitiert einen Kommentar in der WELT: “Es fällt schwer, bei all dem menschlichen Leid an Kulturgüter zu denken. Doch viele Experten sind davon überzeugt, dass deren Erhalt beinahe so wichtig ist wie die Rettung von Menschenleben. Das kulturelle Erbe sei untrennbar mit den Menschen verbunden, heißt es bei der Unesco. “Wenn Kulturgut in einem vom Krieg betroffenen Land Schaden nimmt, kann das bedeutende Auswirkungen auf das kollektive Gedächtnis der gesamten Bevölkerung haben”, sagt auch Museumsratspräsident Hans-Martin Hinz. Der Erhalt des Erbes sei ein entscheidender Faktor, um den kulturellen Wohlstand eines Landes zu schützen, seine Offenheit gegenüber der Welt zu wahren und um den Tourismus zu fördern. “Und der ist unerlässlich für den potenziellen Wiederaufbau.””

Das ist auch meine Auffassung. Es ist töricht, Kulturgutschutz und humanitäre Hilfe gegeneinander auszuspielen. Niemand dürfte bestreiten, dass die primäre Unterstützung den Menschen gelten muss. Doch in Kulturgütern verkörperte kulturelle Traditionen sind wichtige Bestandteile der menschlichen Lebenswelt, die ebenso Schutz verdienen wie unsere Umwelt. Werden Kulturgüter vernichtet oder beschädigt, nimmt auch die kulturelle Identität der betroffenen Länder Schaden. Menschen brauchen Kultur.

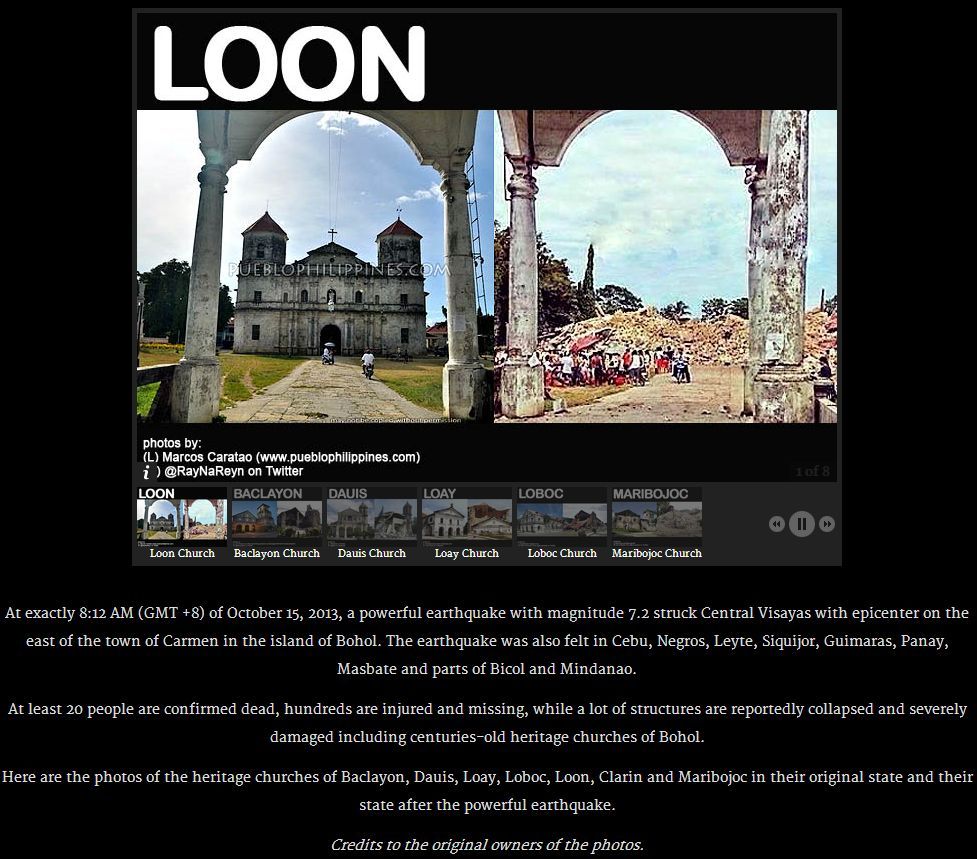

Ich wünsche uns einen schönen Advent 2013. Wenn Sie etwas spenden möchten, gibt es unzählige Möglichkeiten. Beispielsweise für die Menschen auf den Philippinen, die Opfer des Taifuns geworden sind (der übrigens auch im Denkmalbestand gewütet hat, siehe Bild). Oder in Deutschland für die Stiftung Stadtgedächtnis, die sich um die Archivalien des 2009 eingestürzten Kölner Stadtarchivs kümmert.

Virtuelle Bibliothek der Kartause Gaming geplant

Die virtuelle Bibliothek der Kartause Gaming. Digitale Rekonstruktion des Bibliotheksbestandes der ehemaligen Kartause Gaming in Niederösterreich “Gegenstand des Projektes ist die digitale Rekonstruktion der Bibliothek der Kartause Gaming in Niederösterreich, insbesondere des Handschriftenbestandes. Die seit dem Spätmittelalter historisch und theologisch bedeutende, in der Folge auf 20.000 Bände angewachsene Bibliothek wurde mit der Aufhebung des Klosters 1782 verstreut. Auf der Basis einer Datenbank sollen die teils bekannten, teils verschollenen und teils verlorenen Handschriften eruiert und virtuell zusammengeführt werden.” http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/handschriften_projekte.htm Zu anderen solchen virtuellen Bibliotheken: […]

Zur Überlieferung der Zwiefalter Chroniken Ortliebs und Bertholds

In zweierlei Hinsicht waltete über den Editionen der lateinischen Chronik des Zwiefalter Benediktiners Berthold ein Unstern. Zum einen ist eine Textherstellung aufgrund von Handschriften des 16. bis 18. Jahrhunderts nach dem Verlust einer noch von Martin Crusius 1590 benutzten hochmittalterlichen Pergamenthandschrift ausgesprochen schwierig, da die Reihenfolge vieler Kapitel erschlossen werden muss. Zum anderen hat der Stuttgarter Archivar Karl Otto Müller (1884–1960), der die Edition der Chroniken Ortliebs und Berthold von dem 1940 verstorbenen Tübinger Professor Erich König übernommen hatte, die entscheidenden Vorarbeiten des von […]

Warum die freie Lizenz Creative Commons Attribution (CC-BY) für Wissenschaftsblogs wichtig ist

Im Impressum dieses Redaktionsblogs steht seit kurzem:

Alle im Blog veröffentlichten Beiträge und eigenen Bilder stehen unter einer CC-BY-Lizenz, wenn nichts anderes vermerkt ist.

Was bedeutet die Lizenz CC-BY?

Jeder Beitrag darf mit Namensnennung des Autors (bzw. Autorin, Autoren) und Verlinkung der Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ online und im Druck weiterverbreitet werden (auch für kommerzielle Zwecke, auch in veränderter Form). Empfehlung für die Nachnutzung: “Dieser Beitrag von … aus dem <a href=”…= URL der Quelle”>Redaktionsblog von de.hypotheses.org </a> steht unter <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/“>CC-BY</a> und darf unter den Bedingungen dieser freien Lizenz nachgenutzt werden.”

Bei Veränderung diese bitte charakterisieren (z.B. gekürzte Fassung).

Das Redaktions-Team von de.hypotheses.org empfiehlt auch anderen Wissenschaftsblogs die liberalste CC-Lizenz CC-BY. Warum?((1))

CC-BY ist der Gold-Standard von Open Access

Als 2003 die Berliner Erklärung über Open Access verabschiedet wurde, gab es die Creative-Commons-Lizenzen erst kurz. Die Organisation Creative Commons (CC) wurde erst 2001 gegründet. Seither haben die CC-Lizenzen einen wahren Siegeszug angetreten. Da es bei Open Access nicht nur um das kostenlose Zurverfügungstellen von wissenschaftlich relevanten Resultaten und Daten geht (sogenannter gratis Open Access), sondern auch um möglichst umfassende Nachnutzungsmöglichkeiten (libre Open Access), bedarf es standardisierter Rechteübertragungen (freie Lizenzen sind juristisch gesehen Angebote für urheberrechtliche Nutzungsvereinbarungen). Die Open-Access-Community ist sich weitgehend einig, dass CC-BY am ehesten dem entspricht, was den Schöpfern der drei maßgeblichen Open-Access-Definitionen von Budapest, Bethesda und Berlin vorschwebte. 10 Jahre nach der Budapest Open Access Initiative 2001 stellte die Nachfolgekonferenz unmissverständlich fest: “We recommend CC-BY or an equivalent license as the optimal license for the publication, distribution, use, and reuse of scholarly work.” In der Tat sind alle Zeitschriften der führenden Open-Access-Verlage PLoS, BMC und Hindawi mit CC-BY lizenziert.

Wenn sich Wissenschaftsblogs in Sachen Open Access an der Wissenschaft orientieren wollen, so müssen sie CC-BY wählen. Make all Research Results CC-BY!

CC-BY ermöglicht Bearbeitungsmöglichkeiten

Zitiert werden darf im Urheberrecht nur unverändert, für Bearbeitungen gelten teilweise unverständlich restriktive Vorschriften. Bei manchen Inhalten von Wissenschaftsblogs ist es aber sinnvoll, sie in bearbeiteter Form – etwa in Form eines längeren Auszugs – weiterzuverbreiten. Wählt man die Einschränkung ND, ist das nicht möglich. Wird ein Sammelband unter CC-BY-ND ins Netz gestellt, so bedeutet das, dass einzelne Beiträge nicht nachgenutzt werden dürfen, sondern nur der ganze Band 1:1. ND steht für No-Derivs (keine Bearbeitung) und verbietet jede Abwandlung des Werks (z.B. Kürzung, Übersetzung). Eine aus Plagiaten bestehende Mashup-Wissenschaft muss nicht befürchtet werden, denn die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens bleiben natürlich unberührt.

Ein Beispiel: Zitate dürfen im deutschen Urheberrecht nicht eigene Ausführungen ersparen. CC-BY ermöglicht es, nicht nur per Link interessante Inhalte weiterzuverbreiten, sondern auch ganz oder in Auszügen. Solche (längeren) Auszüge wären nicht möglich, wenn CC-BY-ND gewählt würde. Für kürzere Zitate bedarf es keiner solchen Genehmigung via freie Lizenz, da sie von einer Schranke des Urheberrechts, dem Zitatrecht (§ 51 UrhG), erlaubt werden.

NC oder goldene Nasen sind rar

Intuitiv würden viele Wissenschaftsblogger CC-BY-NC oder CC-BY-NC-SA (SA steht für Share alike und bedeutet, dass bei Bearbeitungen exakt diese Lizenz weitergegeben werden muss, sogenanntes Copyleft) wählen. Einige haben sich aber schon umentschieden (z.B. TEXperimenTales oder für das Flurnamenlexikon Schlehengrund).

Wenn eine kommerzielle Ausbeutung von Medien höchst unwahrscheinlich ist, ist eine Einschränkung auf nicht-kommerzielle Nutzung unsinnig. Wer nicht gerade Passig oder Lobo heißt, wird mit Blogartikeln nur wenig oder gar kein Geld verdienen können. Paul Klimpel: „Man muss davon ausgehen, dass 90% aller Lizensierungen nach dem NC-Modul unter falschen Voraussetzungen passieren.“ Die NC-Einschränkung treffe dabei häufig die Falschen. „Ich plädiere dafür, sich sehr genau zu überlegen, welche Einschränkungen man gibt.“ Häufig gebe es gar keine Rechtfertigung für Einschränkungen, mit denen „man eine Menge von Nutzungen einschränkt, die man vielleicht gerade gewollt hat. Sie schrecken genau die Leute ab, von denen sie eine Verbreitung wollen. Und diejenigen, deren Nutzung einem nicht behagt, lassen sich nicht davon abschrecken.“ ((2))

Ein Beispiel aus dem Wissenschaftskontext: Ein urheberrechtlich geschütztes Foto in einem Fachartikel unter CC-BY-NC darf im wissenschaftlichen Kontext eines kommerziellen Online-Journals nicht weitergenutzt werden.

Die Grenzen zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung sind alles andere als klar. Schon wenn ein Blog auf dezente Anzeigen (Ads) setzt, verliert es den Status als nicht-kommerzielle Publikation.

Zudem erhöht eine reichweitenstarke kommerzielle Nachnutzung die eigene Sichtbarkeit und den “Impact”.

Die Gegner von CC-BY führen eine Geisterdebatte, da die von ihnen an die Wand gemalten Missbrauchsfälle in der Praxis schlicht und einfach nicht aufgetreten sind. Zehntausende Autoren weltweit haben schon bereitwillig über zehn Jahre die ihnen von Open-Access-Journals vorgegebene CC-BY-Lizenz akzeptiert. Es gab noch nicht einmal ein hörbares Gegrummel in der Wissenschaftsgemeinde.

Praktische Tipps

Wer eigene Werke unter CC stellt, dem muss klar sein: Er kann diese Lizenzierung nicht wieder zurückziehen. Die Medien bleiben bis zum Ende des Urheberrechtsschutzes unter freier Lizenz, auch wenn man das CC-Etikett entfernt hat, was insbesondere auf Flickr nicht ganz selten passiert.

Selbstverständlich kann man fremde Werke nur dann unter eine CC-Lizenz stellen, wenn man Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte ist. In einem Gemeinschaftsblog muss man die Beiträger also fragen, wenn man es rückwirkend unter eine freie Lizenz stellen will.

Wer nicht schutzfähige Reproduktionen unter CC verbreitet, begeht Copyfraud.

Für den Nachnutzer muss eindeutig erkennbar sein, welche Medien in einem Blog unter CC stehen und welche nicht. Gerade bei Bildern sollte man deutlich kennzeichnen, wenn die Gesamtlizenz des Blogs nicht für sie gilt oder wenn sie als gemeinfrei((3)) übernommen wurden.

Wie man Bilder unter freier Lizenz korrekt nutzt, wird in einem Archivalia-Beitrag erklärt. Vorbildlich sind die Rechtenachweise auf der Startseite von de.hypotheses.org im “Slide”.

- Argumente für Creative-Commons-Lizenzen können dem Bloghaus entnommen werden. Sehr viele Beiträge zu CC-BY enthält Archivalia. Siehe auch Graf, K., Thatcher, S. (2012). Point & Counterpoint: Is CC BY the Best Open Access License?. In: Journal of Librarianship and Scholarly Communication 1(1):eP1043. http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1043

- Siehe auch den Leitfaden von 2012: http://irights.info/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf.

- Siehe als Beispiel die Bildunterschrift hier: ” Image declared as public domain on the British Library website.”

Planet History, ein Blogaggregator für die Geschichtswissenschaft

Der von Michael Schmalenstroer zusammengestellte Planet History ist eine großartige Möglichkeit, die deutschsprachige Geschichts-Blogosphäre zu beobachten. Aufgenommen wurden über 140 Blogs (unser Frühneuzeit-Blog natürlich auch).

Im September wurde die Online-Ausgabe des von dem zu früh verstorbenen Peter Haber inaugurierten Buchs “Historyblogosphere – Bloggen in den Geschichtswissenschaften” Open Access freigeschaltet. Die Akzeptanz von Blogs nimmt immer mehr zu. Vieles ändert sich schnell: Der von Mareike König und mir verfasste Artikel Forschungsnotizbücher im Netz bedurfte kurz nach dem Erscheinen im Druck bereits eines ausführlichen Postskripts (vom Juni 2013 im Redaktionsblog).

Bodenseezeitschriften digital

Das lang erwartete digitale Angebot der Bodensee-Bibliotheken umfasst Digitalisate von zahlreichen Zeitschriften der Bodenseeregion seit dem 18. Jahrhundert. Am wichtigsten sind die traditionsreichen “Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees”, die vom ersten Jahrgang 1869 bis zum Jahrgang 2011 nun im Netz verfügbar sind. Für Bayern unmittelbar einschlägig sind die Westallgäuer Heimatblätter (1921-2003) und die kompletten Ausgaben des 2011 eingestellten, seit 1986 erscheinenden Jahrbuchs des Landkreises Lindau.

Der Nutzen sei grandios, meinte ein Kommentator in Archivalia zu Recht. Groß ist aber auch der Wunschzettel an die Betreiber des Angebots, damit es nicht zurückbleibt hinter retro.seals.ch (Schweiz) oder dem jüngst enorm ausgebauten Angebot des Historischen Vereins Dillingen an der Donau, das mit einer übergreifenden Volltextsuche aufwartet. Die Scans sollte man vergrößern können, da sich insbesondere die in diesem Bereich besonders interessierten Senioren mit dem Lesen kleingedruckter Fußnoten schwer tun und man der verbreiteten Einschätzung, im heimatkundlichen Bereich seien exakte Belege verzichtbar, nicht dadurch Vorschub leisten sollte. Irritierend ist es, wenn man beim Aufrufen eines Jahrgangs auf eine beliebige Seite aus den ersten Seiten geleitet wird. Dringend wünschenswert sind bequem benutzbare Inhaltsverzeichnisse (mit bibliographischen Angaben in einem für Zotero etc. nachnutzbaren Austauschformat) zu allen Zeitschriften und natürlich – ganz wichtig – eine Volltextsuche, die auch für einzelne Bände noch nicht existiert. Einzelne Aufsätze sollten zum Download als PDF bereitstehen, und man sollte Einzelseiten mit einem dauerhaften einfachen Link zitieren können.

Internationale Open Access Week: Wie Wissenschaftsblogger Open Access fördern können

Die meisten WissenschaftlerInnen befürworten Open Access. Sie wollen – auch aus eigenem Interesse – einen besseren Zugang zu den Resultaten wissenschaftlicher Forschung, zu Zeitschriftenartikeln, Buchbeiträgen oder Büchern, zu Forschungsdaten und digitalisiertem Kulturgut.Vom 21. bis zum 27. Oktober 2013 findet derzeit wieder die Internationale Open Access Woche statt, in der unzählige Institutionen weltweit auf die Vorzüge von Open Access aufmerksam machen (offizielle Website). Gefragt sind aber auch die Blogger und diejenigen, die in den Social Media aktiv sind, auf Facebook, Google+ oder Twitter, denn die großen Medien werden voraussichtlich die Open Access Week wie in den vergangenen Jahren weitgehend ignorieren.

Die meisten WissenschaftlerInnen befürworten Open Access. Sie wollen – auch aus eigenem Interesse – einen besseren Zugang zu den Resultaten wissenschaftlicher Forschung, zu Zeitschriftenartikeln, Buchbeiträgen oder Büchern, zu Forschungsdaten und digitalisiertem Kulturgut.Vom 21. bis zum 27. Oktober 2013 findet derzeit wieder die Internationale Open Access Woche statt, in der unzählige Institutionen weltweit auf die Vorzüge von Open Access aufmerksam machen (offizielle Website). Gefragt sind aber auch die Blogger und diejenigen, die in den Social Media aktiv sind, auf Facebook, Google+ oder Twitter, denn die großen Medien werden voraussichtlich die Open Access Week wie in den vergangenen Jahren weitgehend ignorieren.

Natürlich ist es wichtig, dass Open Access nicht nur in einer von 52 Wochen ein Thema ist. Die folgenden Tipps gelten daher nicht nur für diese Woche.

Open Access immer wieder thematisieren!

Vorbildlich ist die Artikelserie in dem von Maria Rottler in unserem Portal betriebenen Gemeinschaftsblog Ordensgeschichte. Es heißt dort: “In dieser Rubrik werden Bücher und Artikel, die sich mit der Geschichte von Klöstern und Orden beschäftigen und die nun (auch) online – und zwar Open Access – zur Verfügung stehen, aufgeführt. Das soll auch als Anreiz verstanden werden. Alle hier aufgeführten Titel wurden auch in die kollaborative Bibliographie bei Zotero eingetragen.” Dort findet sich auch ein Link zu einer Darstellung der Rechtsfragen.

Open Access Publikationen zusammenstellen und verlinken!

Es sollte immer wieder auf (neue und alte) Open Access Publikationen aufmerksam gemacht werden. Analog zu den Rezensions-Digests bräuchten wir vergleichbare Zusammenstellungen für neu erschienene Beiträge aus Open Access Zeitschriften (“goldener Weg”) und die einschlägigen Inhalte der Hochschulschriftenserver. Auch wenn hier im deutschsprachigen Raum immer noch vergleichsweise wenige geisteswissenschaftliche Fachaufsätze im Zuge des “grünen Wegs” von Open Access in Repositorien verfügbar sind, so sollte man doch die vielen elektronischen Dissertationen (von anderen Abschlussarbeiten einmal abgesehen) nicht übersehen, die normalerweise in wissenschaftlichen Zeitschriften nicht rezensiert werden.

Man kann die Sichtbarkeit solcher Publikationen ebenfalls erhöhen, indem man sie in der Wikipedia oder gegebenenfalls auch auf Wikisource verlinkt – wenn die Links denn den Kriterien dieser Communities genügen.

Sinnvollerweise sollten bibliographische Nachweise der Open Access Veröffentlichungen in einem Austauschformat z.B. auf Zotero frei nachnutzbar bereitstehen.

Eigene Publikationen Open Access veröffentlichen und dies auch anderen empfehlen!

Da es an passenden renommierten Open-Access-Journals in den Geisteswissenschaften oft fehlt und nach wie vor die Publikation in einer angesehenen Nicht-Open-Access-Zeitschrift gerade von jungen Wissenschaftlern aus Karrieregründen bevorzugt wird, kommt eine Zweitveröffentlichung in einem Repositorium in Betracht. Das demnächst in Kraft tretende (missratene) gesetzliche Zweitveröffentlichungsrecht in Deutschland war ja von dem Wunsch motiviert, es Wissenschaftlern zu ermöglichen, auch dann Open Access zu publizieren, wenn ihnen dies die vertragliche Vereinbarung mit dem Verlag untersagt.

In welchem Format veröffentlichen? Wenn es rechtlich geht: als Faksimilescan des Originals, vorzugsweise als PDF mit darunterliegendem OCR-Text, sonst eben in der letzten Autorenversion (“final draft”).

Wo veröffentlichen? Mit Blick auf die Langzeitarchivierung und die Sichtbarkeit z.B. in BASE ist ein Repositorium die beste Wahl. Wer an keines angeschlossen ist, kann Qucosa nehmen. Aber auch wer die eigene Homepage, Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, Scribd usw. wählt, nützt der Wissenschaft.

Man sollte über diese Möglichkeiten immer wieder im KollegInnenkreis sprechen und auch bei Kontakten mit anderen Wissenschaftlern, wenn es um die Übersendung von Arbeiten geht, einfließen lassen, dass es doch schön wäre, wenn der Beitrag auch Open Access zur Verfügung stünde. Auch wenn man in vielen Fällen keinen Erfolg damit hat, die erfolgreichen Versuche lohnen den Aufwand!

Blogs für (kleinere) wissenschaftliche Publikationen nutzen!

Ob Miszellen oder Opuscula (“Wiedergeburt der Miszelle im Geist des Open Access”) - langsam beginnen WissenschaftlerInnen wissenschaftliche Inhalte auch in Blogs zu veröffentlichen. Dies sollte weiter ausgebaut werden. Meinen Plan eines Miszellen-Blogs habe ich nicht aufgegeben.

Forschungsdaten zugänglich machen, Digitalisierungen anregen!

“Bei jedem Projekt (z.B. Veröffentlichung, auch Aufsätze) sich fragen: Welche Quellen und Sekundärliteratur kann ich online der Allgemeinheit zugänglich machen?” (Kontext). Forschungsdaten klingt ein wenig hochtrabend für Materialien (Bilder, Texte usw.), die keinen Eingang in einen wissenschaftlichen Beitrag finden, aber trotzdem für andere von Nutzen sind. Ich selbst habe auch schon sehr viele Digitalisate gemeinfreier Literatur (mitunter auch von handschriftlichen Quellen) erfolgreich von Bibliotheken und anderen Institutionen “erbettelt” und diese natürlich im Internet Archive oder Wikimedia Commons zugänglich gemacht, wenn die Bibliothek kein eigenes Angebot unterhielt. Jüngst ließ sich sogar ein Archiv erweichen. Fragen kostet nichts!

Open Access geht uns alle an, und jede/r kann etwas für ihn tun!

Und nun husch, über Open Access bloggen …

Auf den Spuren eines Frevlers

Lisa Fagin Davis, eine junge Handschriftenexpertin, berichtet in ihrem lesenswerten Weblog über eine (virtuelle) Reise zu wenig bekannten Sammlungen abendländischer mittelalterlicher Handschriften in den USA. Sie schreibt so anschaulich, dass man leicht vergisst, dass ihr “Trip” gar nicht real ist. Der Bestand an mittelalterlichen Handschriften in den USA wird sehr stark geprägt von Einzelblättern, die durch das Zerlegen ganzer Handschriften erzeugt wurden. Eine aus meiner Sicht abscheuliche Praxis, auf die ich immer wieder hingewiesen habe. Eine Zusammenstellung einschlägiger Links habe ich in Archivalia im Dezember 2012 mitgeteilt. Dieses Schlachten von Kulturgütern ist keineswegs Vergangenheit, wie beispielsweise Dietrich Hakelberg 2008 zeigen konnte: Im Antiquariatshandel wurde ein Stammbuch mit einem Telemann-Autograph zerlegt.

Lisa Fagin Davis, eine junge Handschriftenexpertin, berichtet in ihrem lesenswerten Weblog über eine (virtuelle) Reise zu wenig bekannten Sammlungen abendländischer mittelalterlicher Handschriften in den USA. Sie schreibt so anschaulich, dass man leicht vergisst, dass ihr “Trip” gar nicht real ist. Der Bestand an mittelalterlichen Handschriften in den USA wird sehr stark geprägt von Einzelblättern, die durch das Zerlegen ganzer Handschriften erzeugt wurden. Eine aus meiner Sicht abscheuliche Praxis, auf die ich immer wieder hingewiesen habe. Eine Zusammenstellung einschlägiger Links habe ich in Archivalia im Dezember 2012 mitgeteilt. Dieses Schlachten von Kulturgütern ist keineswegs Vergangenheit, wie beispielsweise Dietrich Hakelberg 2008 zeigen konnte: Im Antiquariatshandel wurde ein Stammbuch mit einem Telemann-Autograph zerlegt.

Immer wieder – nicht nur auf Ebay – stoßen Handschriftenforscher auf diese Machenschaften, die von den Antiquaren gern bagatellisiert werden. Nur weil es sich um eine schon im 19. Jahrhundert beliebte kulturelle Praxis handelt (“cut missal up in evening — hard work” lautet ein berühmtes Zitat aus John Ruskins Tagebüchern 1854) bedeutet dass nicht, dass diese Form, Kulturgut zu zerstören, Schonung verdient. Keinen Denkmalschutz für die Praxis der Zerstörung von Denkmälern!

In ihrem jüngsten Blogeintrag nimmt sich Davis das Frevelwerk von Otto Ege (1881-1951) vor. Ege war einer der berühmtesten Buchzerstörer (“biblioclast”, er nannte sich selbst so) des 20. Jahrhunderts, der zahlreiche kostbare mittelalterliche Codices auseinanderschnitt, um die einzelnen Stücke mit großem Profit in Sammelausgaben zu verkaufen. Damit wollte Ege, der selbst in der Lehrerausbildung tätig war, es auch kleineren Bildungsinstitutionen ermöglichen, mittelalterliche Handschriftenseiten in der Lehre einzusetzen. Diverse dieser Sets wurden inzwischen digitalisiert, und es gibt auch Websites (am wichtigsten: ege.denison.edu), die versuchen, die zertsreuten Ege-Einzelblätter virtuell wieder zusammenzuführen, um auf diese Weise auch die zerschnittenen Codices zu rekonstruieren.

David macht anhand des Beauvais-Missale aus dem 13. Jahrhundert klar, welcher enorme Verlust an Quellenwert mit dem Zerschneiden der Handschrift einherging. Es sind inzwischen viele Seiten nicht mehr auffindbar, darunter auch der nur durch einen Sotheby’s-Eintrag von 1926 (als das Manuskript noch intakt war) bekannte Vermerk, ein Kanoniker Robert de Hanges habe den Codex der Kathedrale von Beauvais übergeben. Es fehlt aber auch fast das ganze Kalendar des Missales. Davis: You can see why taking manuscripts apart can be so devastating to scholars and booklovers alike: art historical and textual evidence may be lost forever along with armorial bindings, marginalia, inscriptions or bookplates that preserve evidence of the manuscript’s origins and early ownership.

Wer Handschriften zerlegt, zerstört Geschichtsquellen. Diese unersetzlichen und einzigartigen Geschichtsquellen haben den gleichen Schutz verdient wie Pfostenlöcher oder andere unscheinbare Befunde in der Archäologie, wie der frühneuzeitliche Bildstock am Wegesrand. Pfostenloch und Bildstock sind durch Denkmalschutzgesetze geschützt, dem Frevelwerk der Antiquare oder Sammler, die durch das Zerschneiden von Handschriften Aussagemöglichkeiten über unsere Vergangenheit vernichten, gebietet niemand rechtlich Einhalt. Viele seriöse Antiquare beteiligen sich nicht an der Praxis oder verurteilen sie sogar. Aber eine Ächtung in einem antiquarischen Ethik-Code gibt es nicht. Denn in diesem halbseidenen Gewerbe herrscht Korpsmentalität, die auch schwarzen Schafen zugutekommt.

Angesehene Wissenschaftler unterstützen mitunter das Zerstückeln. Im Fall einer Inkunabel von 1462 habe ich das in einem Blogeintrag von 2009 belegt. Das dort zitierte Urteil des Inkunabelexperten Paul Needham ist eindeutig: It was really barbaric to break up that copy; and I’m committed to criticizing all scholars who participate in leafbook projects. The common response I have heard is “well, of course I don’t really approve of leafbooks, but this one is a little different, and no harm is done, because yadda yadda…”, which I translate into English as “somebody offered me money.”

Recht für Blogger: Darf ich fremde Bilder verwenden?

Millionenfach verstoßen Blogger täglich gegen das Urheberrecht, indem sie ohne Zustimmung der Rechteinhaber fremde Fotos nutzen. Grund genug, sich ein wenig mit den Rechtsfragen zu befassen.

Grundsätzlich ist es illegal, fremde Fotos ohne Zustimmung des Urhebers zu nutzen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Wenn das Foto hinreichend alt ist oder gemeinfreie Flachware zeigt oder wenn es im Rahmen des Zitatrechts verwendet wird.

Zunächst zu den Ausnahmen.

Zur Nutzung alter Bilder habe ich mich schon im Rahmen meiner Artikelreihe Blog&Recht geäußert. Fotos zweidimensionaler gemeinfreier Vorlagen (“Flachware”) lassen kein urheberrechtliches Schutzrecht entstehen. Davon gehen auch die Wikipedia und Wikimedia Commons aus. Manchmal ist es aber aus Gründen der Opportunität sinnvoll, Copyfraud von Institutionen zu akzeptieren, z.B. wenn man als Mitarbeiter einer Ausstellung es vermeiden will, Leihgeber zu verprellen.

Fotos, die älter als 100 Jahre sind, betrachtet die deutschsprachige Wikipedia aus pragmatischen Gründen als urheberrechtlich nicht geschützt. Das Risiko erhöht sich aber auch nicht wesentlich, wenn man sich an einer 90-Jahres-Frist orientiert. Die allermeisten Fotografien, die in einem Blog oder Wissenschaftsartikel brauchbar sind, wird man als Lichtbildwerke ansehen müssen, deren Schutz 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen reicht. Die Frage der Lichtbilder, die Dokumente der Zeitgeschichte sind, ist zu kompliziert, um sie hier zu behandeln. Aber man kann den kürzeren Schutz einfacher Lichtbilder anwenden, wenn es um dokumentarische Fotos von Objekten geht, die zweidimensionalen Vorlagen nahe stehen: von Reliefs oder Münzen. Eine 1950 publizierte Münzaufnahme ist sicher kein Lichtbildwerk, sondern nur ein einfaches Lichtbild, dessen Schutz 50 Jahre nach Veröffentlichung abgelaufen ist (§ 72 UrhG). Auch wenn die Vorschrift über anonyme Werke (§ 64 UrhG) erhebliche Tücken hat (dazu die Wikipedia), kann man bei namentlich nicht gekennzeichneten Fotos, die vor mehr als 70 Jahren veröffentlicht wurden, ohne nennenswertes Risiko davon ausgehen, dass sie nicht mehr geschützt sind.

Geschützte Werke dürfen ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers genutzt werden, wenn eine sogenannte Schranke des Urheberrechts es erlaubt. Neben dem Zitatrecht könnte man auch an die Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG) denken, aber die entsprechenden Medien müssen gelöscht werden, wenn die Aktualität nicht mehr gegeben ist. Der Bundesgerichtshof meinte in einer verfehlten Entscheidung: ”Die Bestimmung des § 50 UrhG gestattet allein die Berichterstattung, nicht dagegen die Archivierung der Berichte.” Nicht nur Wissenschaftsblogger, die an dauerhaften Inhalten interessiert sein müssen, können damit nichts anfangen, da eine entsprechende Löschroutine vorgesehen werden muss, die das Foto spätestens nach einem halben oder einem Jahr (pragmatische, nicht gesetzliche Fristen) löscht.

Bildzitate sind zulässig. Die früheren starren Schubladen des in § 51 UrhG geregelten Zitatrechts wurden gelockert, sodass nun auch ganze Fotos auch außerhalb eines wissenschaftlichen Kontextes nach dem Gesetzeswortlaut zitiert werden können. Nicht alles, was wissenschaftlich vertretbar ist, lassen Juristen als Zitat durchgehen: “Für den Zitatzweck ist es erforderlich, dass eine innere Verbindung zwischen den verwendeten fremden Werken oder Werkteilen und den eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird. Zitate sollen als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden der Erleichterung der geistigen Auseinandersetzung dienen. Es genügt daher nicht, wenn die Verwendung des fremden Werkes nur zum Ziel hat, dieses dem Endnutzer leichter zugänglich zu machen oder sich selbst eigene Ausführungen zu ersparen” (BGH im Jahr 2011) . Das bedeutet: Es muss mit dem zitierten Foto gearbeitet werden, es darf keine bloße Illustration sein. Eine marginale Erwähnung wird in der Regel nicht ausreichend sein, um es als Beleg für Ausführungen des Textes zu akzeptieren. Wer einen ausführlichen Blogbeitrag über Picassos Guernica schreibt, darf es auch abbilden, ohne für die Nutzung an die VG Bild-Kunst zu zahlen. Man darf es aber nicht übertreiben. Als Alice Schwarzer 1993 nicht weniger als 19 Bilder des Fotografen Helmut Newton zitierte, um diesem Sexismus nachzuweisen, ging das dem Landgericht München zu weit (Beispiel aus meiner Urheberrechtsfibel – PDF). Es kommt hier immer auf den Einzelfall an.

Wichtig beim Zitatrecht ist: Die Quellenangabe darf nicht fehlen!

Wer in einem wissenschaftspolitischen Blogbeitrag zur Causa Schavan unbedingt ein Foto von Frau Schavan abbilden möchte, sollte sich lieber am freien Bilderpool von Wikimedia Commons bedienen als auf das Zitatrecht zu vertrauen. Denn das Personenbildnis erläutert oder belegt den Inhalt ja nicht. Wie man Bilder unter freien Lizenzen korrekt nutzt, habe ich in einem eigenen Beitrag erläutert. Dagegen rate ich von sogenannten lizenzfreien Bildern eher ab.

Wer ganz sicher gehen will, sollte gar keine fremden Bilder nutzen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, sich eine bildrechtliche Abmahnung einzufangen. Und auch bei selbstgemachten Bildern kann es mit dem Dargestellten Probleme geben. Es wäre allerdings verfehlt, die Beliebtheit von Cat-Content in Blogs darauf zurückzuführen, dass Bilder der eigenen Katze urheberrechtlich völlig unproblematisch sind …

Wer ganz sicher gehen will, sollte gar keine fremden Bilder nutzen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, sich eine bildrechtliche Abmahnung einzufangen. Und auch bei selbstgemachten Bildern kann es mit dem Dargestellten Probleme geben. Es wäre allerdings verfehlt, die Beliebtheit von Cat-Content in Blogs darauf zurückzuführen, dass Bilder der eigenen Katze urheberrechtlich völlig unproblematisch sind …

Das Risiko, erwischt zu werden, hängt natürlich vom einzelnen Bild ab. Wer ein weit verbreitetes Agenturbild oder ein Bild aus Marions berüchtigtem Kochbuch (wie Konstantin Wecker) nutzt, kann ziemlich sicher mit einer Abmahnung rechnen, während ein korrekt mit Quellenangabe versehenes Bild aus einem anderen Blog womöglich toleriert (oder sogar wertgeschätzt) wird. Ich persönlich halte kostenpflichtige Abmahnungen an nicht-kommerzielle Blogger durch Blogger für unanständig. Ich selbst habe private Homepage-Betreiber nie abgemahnt, wenn sie eines meiner Bilder nicht lizenzgerecht genutzt haben.

Shit happens. Man kann auch bei vergleichsweise vorsichtiger Praxis abgemahnt werden, selbst wenn das sehr unwahrscheinlich sein sollte. Immerhin habe ich ja einmal Graf’s Law aufgestellt: Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden. Natürlich kann man auch auf fälschlich mit CC-Lizenz versehene Angebote hereinfallen, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass man damit größeren Ärger bekommt. Wenn jemand auf Flickr fremde Fotos rechtswidrig mit einer CC-BY-Lizenz versieht und diese nach Wikimedia Commons transferiert werden, ohne dass die mit “Flickrwashing” vertrauten Admins dort Verdacht schöpfen, kann er nur auf einen gnädigen Richter hoffen, denn ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten existiert im Urheberrecht nicht. Obwohl es völlig vernünftig ist, auf die in der Regel sehr sorgfältige Rechteklärung von Wikimedia Commons zu vertrauen, besteht eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass man trotzdem kostenpflichtig abgemahnt werden kann.

Hippe Angebote (Bilderschleudern) wie Pinterest oder Tumblr sind natürlich eine einzige Einladung zur Urheberrechtsverletzung, wobei diese Websites als US-Websites und ihre US-Nutzer sich auf die Haftungserleichterung (“sicherer Hafen”) des DMCA berufen können. Seit gut zwei Jahren blogge ich auf Tumblr, ohne dass es irgendwie Probleme gab. Viele meiner Bilder sind unproblematisch: gemeinfreie Flachware wie Handschriftenabbildungen, eigene Bilder und Bilder unter freier Lizenz. Bei alten US-Bildern rechne ich nicht wirklich mit Problemen, während Bilder deutscher Urheber, bei denen nicht klar ist, ob sie sich rechtmäßig auf Tumblr befinden, grundsätzlich ein höheres Risiko bedeuten. Die Fotografen-Lobby kann noch so sehr mit Schaum vor dem Mund gegen das massenhafte Teilen geschützter Bilder im Internet eifern: Ich bezweifle, dass sie die Flut eindämmen kann. Und es wäre keineswegs der Untergang des Abendlandes, wenn der europäische Gesetzgeber Seiten wie Pinterest oder Tumblr durch eine Opt-out-Lösung und eine Haftungserleichterung analog zum DCMA entgegenkommen würde.

Nicht jeder wird meine Devise unterschreiben: Vorsicht ja, Ängstlichkeit nein. Tja, shit happens.

Dieser Beitrag erscheint parallel auch in Archivalia, wo es auch eine Liste der weiteren Beiträge der Artikelreihe Blog&Recht gibt.