Der Blick der Anderen

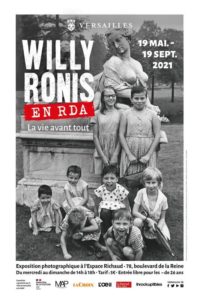

Der französische Fotograf Willy Ronis (1910-2009) dokumentierte das Leben in der DDR 1967 für eine Reportage für ein französisches Publikum. Es gelang Ronis – zu diesem Zeitpunkt ein Meister der humanistischen Fotografie –, mit seinen Bildern ein einfühlsames Porträt der Gesellschaft der DDR zu zeichnen.

© Donation Willy Ronis, ministère de la Culture – France, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, diff. RMN-GP

Willy Ronis, Innen – Aussen? Rathausviertel, Leipzig (DDR), 1967; [Telephonzelle] © Donation Willy Ronis,

Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion RMN-GP

Podiumsgespräch: Donnerstag, 8. September 2022, 19 Uhr

Einladung in die Ausstellung Willy Ronis in der DDR – Zuerst das Leben nach Cottbus ins Brandenburgische Landesmuseum (Am Amtsteich 15, 03046 Cottbus), das die Ausstellung erstmals in Deutschland präsentiert, sowie zur Podiumsdiskussion Der Blick der Anderen um 19 Uhr im Stadtmuseum Cottbus (Bahnhofstraße 22, 03046 Cottbus).

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2022/09/01/der-blick-der-anderen-zur-ausstellung-willy-ronis-in-der-ddr-zuerst-das-leben/