© Constanze Seifert

Workshop Teilnehmer, 04. September 2014, Deutsches Museum München

Der interdisziplinär ausgerichtete Workshop „Fotografie im Dienst der Wissenschaft“ fand im Rahmen des SAW-Verbundprojekts „Visual History. Institutionen und Medien des Bildgedächtnisses“ am 4. September 2014 im Deutschen Museum in München statt und wurde von Stefanie Dufhues und Wilhelm Füßl organisiert. In drei Sektionen zu den Themen 1. „Zeichnung – Fotografie – Film. Visualisierung von Wissen“, 2. „Mehr Sehen, mehr Wissen. Verbreitung der Fotografie“ und 3. „Forschen mit der Kamera. Blicke in die wissenschaftliche Praxis“ wurden die theoretischen und praktischen Entwicklungen der wissenschaftlichen Fotografie seit dem frühen 19. Jahrhundert diskutiert.

Die Sektionen wurden von dem Leiter des Archivs des Deutschen Museums Wilhelm Füßl, der Kuratorin für Foto und Film des Hauses Cornelia Kemp sowie der Historikerin Annette Vowinckel vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam moderiert. Wilhelm Füßl verwies auf die umfangreiche Sammlung des Deutschen Museums mit 1,4 Millionen Fotografien und Dias.

Die erste Sektion wurde von der Kunsthistorikerin Elke Schulze, Stiftungsvorstand der Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung, eingeleitet. In ihrem Beitrag „Auf den Strich gebracht. Von der Eigenart wissenschaftlichen Zeichnens“ sprach sie über die zeichnerische Praxis an den Universitäten im 19. Jahrhundert und stellte die besondere Funktion von naturwissenschaftlichen Zeichnungen heraus. Sie galten als „rechte Hand des Naturforschers“, der sich durch diese auch dem Laien verständlich machen konnte. Die Mikrofotografie wurde daher anfangs nur als Vorlage für Zeichnungen genutzt.

© Constanze Seifert

Stefanie Dufhues: Mikrofotografie, Beispiele

Die Kunsthistorikerin Stefanie Dufhues berichtete im Anschluss von ihrem Dissertationsprojekt am Deutschen Museum mit dem Beitrag „‚objektiv‘/ ‚naturgetreu‘/ ‚authentisch‘? Fotografie im mikroskopischen Arbeitsprozess“. Mitte des 19. Jahrhunderts führte ein Paradigmenwechsel zur Aufwertung der Mikrofotografie, die dem Wunsch nach Objektivität näher kam und in Schriften und Büchern vervielfältigt werden konnte. Die „Naturtreue“ der Zeichnungen wurde nun angezweifelt. Mikrofotografien galten als visuelle Belege für das Gesehene, deren Wahrhaftigkeit und Objektivität kaum in Frage gestellt wurde.

Den Sektionsabschluss bildete die Wiener Filmwissenschaftlerin Regina Wuzella von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die über „Maßloses Leben – Mikrokinematografien physiologischer Vorgänge“ anhand von Medizin- und Wissenschaftsfilmen berichtete, in denen u.a. mit modernsten filmischen Mitteln die Entwicklung eines Embryos gezeigt wurde.

Die zweite Sektion bestand aus dem Beitrag „Fotografie in der Sackgasse? Vervielfältigungen der Daguerreotypie“ von dem Kunst- und Medienwissenschaftler Steffen Siegel von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Das von dem französischen Maler Louis Jacques Mandé Daguerre und dem Heliografie-Erfinder Joseph Nicéphore Nièpce in den 1830ern erfundene Fotografie-Verfahren basierte auf versilberten Kupferplatten, die die Motive seitenverkehrt abbildeten und als Unikate nicht vervielfältigt werden konnten. Steffen Siegel sprach daher von einem Rückschritt in der sich entwickelnden Reproduktionskultur des frühen 19. Jahrhunderts. Der Vortrag der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Ulrike Matzer von der Wiener Akademie der bildenden Künste zu Josef Maria Eders „Ausführliches Handbuch der Photographie“ musste leider entfallen.

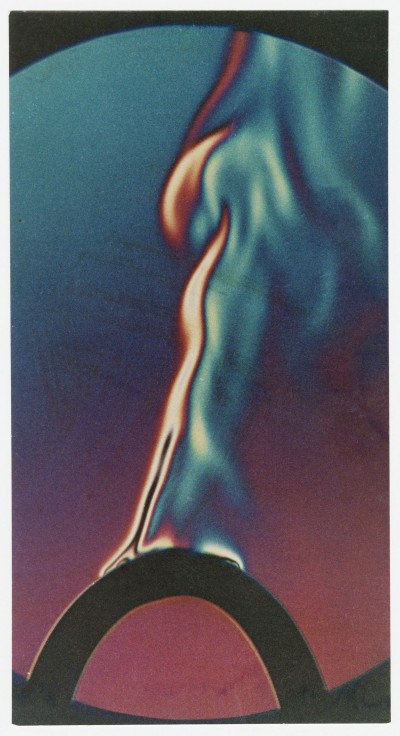

Foto: Archiv Deutsches Museum © Ernst Mach

Ernst Mach, Schuss durch ein Cartonblatt. Bleiprojectil. Linke Blendung, 3,9×3,9 cm, Glasplattennegativ, 1888

Die dritte Sektion wurde von dem Luzerner Historiker Christoph Hoffmann mit dem Beitrag „Mit voller Schärfe. Bedingungen und Funktionen der Geschossfotografie von Ernst Mach und Peter Salcher 1886“ eingeleitet. Die österreichischen Physiker Ernst Mach und Peter Salcher wurden 1886 durch ihre 7mm großen Geschossfotografien bekannt, welche die Luftwellen von einem mit Überschallgeschwindigkeit fliegenden Gewehrprojektil zeigten. Die Herausforderung bestand unter anderem in der Abgrenzung des Projektils gegenüber Störungen auf der Fotoplatte.

© Constanze Seifert

Lars Nowak: Geschoßfotografie einer fliegenden Granate, Thomas Skaife, 1858

Der Medienwissenschaftler Lars Nowak von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sprach in seinem Vortrag „Bewegungsunschärfen. Zum Gebrauch der Langzeitbelichtung in der ballistischen Fotografie“ über die Bewegungsabläufe und Verräumlichung der Zeit u.a. am Beispiel fliegender Granaten. Die Formen der Geschoßbahnen wurden als Lichtstrahlen sichtbar gemacht und anhand von Streifenfotografien Verdichtungswellen aufgezeichnet. Neben der Nachfrage von ballistischen Fotografien in populärwissenschaftlichen Publikationen wurden sie vermehrt nach 1900 für militärische Zwecke genutzt.

Den Abschluss bildete der Vortrag von Sara Hillnhütter vom Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik in Berlin zum Thema „Geschichte machen. Der Gebrauch der Fotografie und Zeichnung als Planbilder in der Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts“. Im Mittelpunkt standen die Arbeiten des deutschen Bauingenieurs Albrecht Meydenbauer zur Architektur-Fotogrammmetrie seit 1885. Die Bildvermessung von Gebäuden wurde anhand mehrerer Fotografien aus verschiedenen Perspektiven mit einem bestimmten Abstand zum Horizont und der Bildmitte zur maßstabsgetreuen Restauration wieder verwendet. Der Workshop schloss mit einer Diskussion, in der noch einmal die wichtigsten Entwicklungen der wissenschaftlichen Fotografie und Formen der Visualisierung in der wissenschaftlichen Praxis ebenso wie in der Gesellschaft resümiert wurden.

Workshop „Fotografie im Dienst der Wissenschaft”

München, Deutsches Museum, Bibliotheksgebäude

4. September 2014, 9.00 – 16.00 Uhr

Flyer

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/09/16/workshop-fotografie-im-dienst-der-wissenschaft-bericht/