Von Stefan Sasse

|

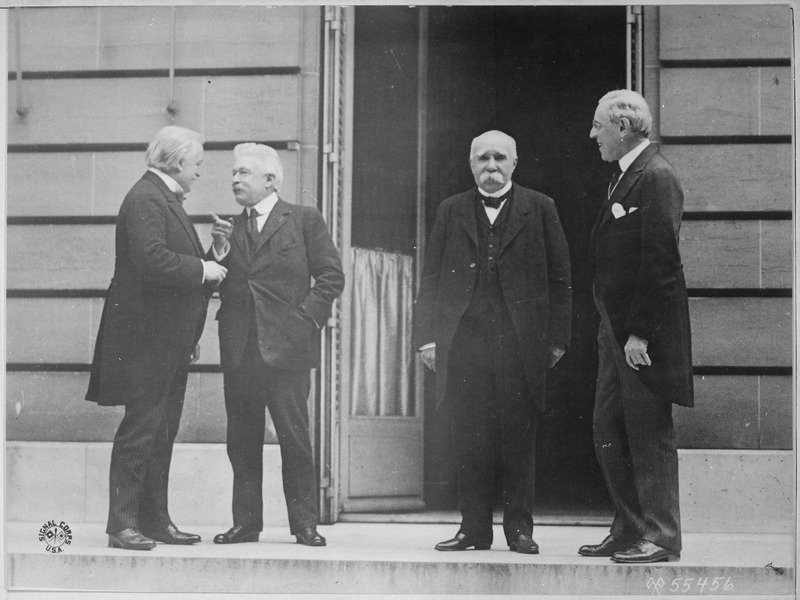

| Woodrow Wilson 1919 |

Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach und in der Folgezeit in den Schützengräben der Westfront zu einem erstickenden Abnutzungskrieg wurde, war dies für viele der Anlass, zu Friedensverhandlungen und dem Schmieden einer neuen Weltordnung aufzurufen. Besonders in liberalen und sozialistischen Kreisen sah man in Imperialismus und Militarismus die treibenden Kräfte hinter dem Ausbruch des Krieges, auch wenn man daraus unterschiedliche Schlüsse zog. Während die Sozialisten für die Revolution und die Überwerfung der Herrschaft von Bourgeoisie und Adel agitierten, sprachen sich die Liberalen für eine neue Weltordnung internationaler Organisationen, der Abrüstung und der gemeinsamen Sicherheitskontrollen aus. In den kriegführenden Staaten selbst war diese Ansicht naturgemäß nicht sonderlich weit verbreitet - dafür war man dem Krieg wesentlich zu nah. Ein gewichtiger Vertreter dieser Überzeugung aber regierte damals eine Nation, die in den Jahren des Ersten Weltkriegs mit ungeheurer Macht an die Spitze der Welt rücken sollte: Woodrow Wilson, der 28. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Gegensatz zu Franklin D. Roosevelt im Zweiten Weltkrieg verspürte Wilson keine Verbundenheit mit Großbritannien oder Frankreich und noch viel weniger mit Russland. Auch Deutschland und Österreich-Ungarn schätzte er nicht gerade sonderlich. Ihm schwebte eine neue globale Sicherheitsarchitektur vor, in der die USA tonangebend sein würden - aber nicht durch die relative Stärke ihrer Armeen (die US-Armee war zum Kriegseintritt von 1917 schwächer als die Portugals) sondern durch ein dichtes System gegenseitiger Verträge und internationaler Institutionen, überwacht durch gegenseitige Kontrolle und, vor allem, das unerbittliche Diktat der Finanzmärkte.

|

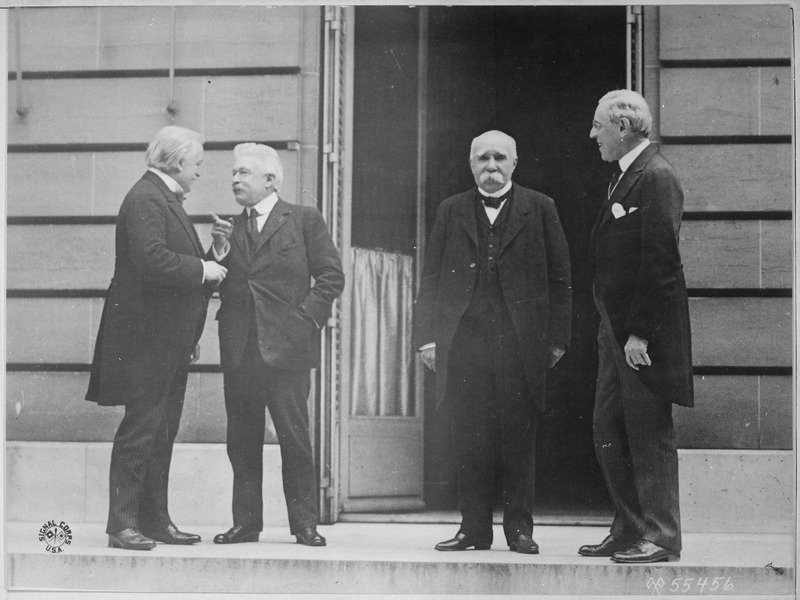

| Wilson (rechts) in Versailles, 1919 |

Mit dieser Konzeption im Kopf schrieb Wilson seine berühmten 14 Punkte auf. In der Geschichtsschreibung und populären Erinnerung werden diese zumeist mit den Gedanken vom "Selbstbestimmungsrecht der Völker" in Verbindung gebracht, gerne mit dem Hinweis garniert, dass Wilson in idealistischer Verblendung die Konsequenzen für Deutschland - das die im Versailler Vertrag verlorenen Gebiete mit dieser Argumentation zurückfordern konnte - nicht bedachte. Dabei werden aber zwei Dinge vergessen. Erstens waren Wilsons Punkte zu einem Zeitpunkt gemacht worden, als sich das Deutsche Reich noch eher auf der Siegerstraße sah (eine Einschätzung, die die Alliierten und Amerikaner teilten) und hätten diesem eher geschadet, weswegen die Reichsregierung einen Friedensschluss unter amerikanischer Vermittlung auch ablehnte und erst im Herbst 1918 im Angesicht der Niederlage hervorkramte. Und zweitens hatte Wilson Deutschland nicht im Sinn. Seine 14 Punkte richteten sich gegen England und Frankreich und ihre vom freien Weltmarkt abgeschotteten Kolonialreiche. Dass Deutschland nach dem verlorenen Krieg würde zahlen müssen, stand für Wilson schon immer fest. Die Zähmung Deutschlands war für ihn eine ausgemachte Sache. Sein Fokus lag auf den Alliierten, zu denen nicht zu gehören Wilson stets sicherstellte (die USA galten als "assoziierte Macht").

Wie also sah die neue Weltordnung aus, die Wilson in Versailles zu installieren gedachte? In ihrem Kern sollte sie den Völkerbund besitzen. Dieser Vorläufer der heutigen UNO sollte als Schiedsrichter für zwischenstaatliche Streitigkeiten bereitstehen und im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedsstaat Truppen aller Mitglieder zu dessen Verteidigung bereitstellen: eine Garantie, dass niemand den Aggressionen von Kriegstreibern ausgesetzt sein würde. Diese Bedingung war vor allem für Frankreich wichtig, das einen Schutz vor Deutschland brauchte, dessen Zerschlagung ihm in Versailles nicht gestattet wurde. Gleichzeitig sollte der Völkerbund über das nächste Kernstück wachen, die Abrüstung. In den Waffenarsenalen der Großmächte vor dem Ausbruch des Ersten Weltriegs sahen viele die Ursache von dessen zerstörerischem Potential. Der Abbau der Waffenarsenale und die Begrenzung der Rüstung musste daher Priorität haben und gleichzeitig Mittel für die Friedenswirtschaft lösen, die Wohlstand für alle bringen und Kriege damit ohnehin überflüssig machen würde.

|

| Granatenproduktion im Ersten Weltkrieg |

Es ist einfach zu sehen, warum Deutschland in Wilsons Überlegungen keine große Rolle spielte: der Völkerbund war wie die UNO nicht als universale Organisation angelegt, sondern als Organisation der Sieger. Deutschland hatte darin genausowenig einen Platz wie die Sowjetunion. Gleichzeitig war Deutschland durch den Versailler Vertrag ohnehin zur Abrüstung gezwungen. Es musste daher in das neue internationale System überhaupt nicht integriert werden. Relevanter waren Frankreich und Großbritannien. Beide wehrten sich gegen Wilsons Ideen. Ihre Kolonialreiche waren von den Ideen der 14 Punkte direkt bedroht, und Frankreichs Sicherheitsinteresse gegen Deutschland wie Großbritanniens Rolle als globale Handelsmacht durch Rüstungsbeschränkungen von Armee und Flotte aktiv bedroht. Zum Zuckerbrot der Sicherheitsgarantien durch den Völkerbund gebrauchte Wilson daher auch die Peitsche der Finanzpolitik.

Besonders ab 1916 zeigte sich, dass die Alliierten amerikanische Hilfe benötigten, um Deutschland die Stirn bieten zu können. Sie kauften daher immer mehr in den USA ein, um Kapazitäten in der eigenen Kriegswirtschaft zu schaffen (die US-Rüstungsindustrie war damals noch nicht das "arsenal of democracy", die Alliierten kauften eher Rohstoffe und Investitionsgüter und produzierten die Waffen damit selbst). Zu finanzieren waren diese letztlich kriegsentscheidenden Warenströme nur mit amerikanischem Kredit - und dessen Fluss setzte Wilson aktiv als Waffe ein, drohte mehrmals mit seinem Versiegen zwang Frankreich und Großbritannien somit dazu, viele amerikanische Forderungen als Grundlage der Friedensverhandlungen zu akzeptieren. Wilsons erklärtes Ziel war ein "Frieden ohne Sieger", der vermutlich für Deutschland vorteilhaft gewesen wäre (zumindest verglichen mit Versailles). Ironischerweise war es Deutschland mit seiner Politik des unbegrenzten U-Boot-Kriegs, das Wilson zu dem Schritt zwang, den er eigentlich hatte vermeiden wollen: dem direkten Eintritt in den Krieg.

|

| Plenarsaal des Reichstags 1906 |

Denn dieser schwächte sofort die amerikanische Position gegenüber den Alliierten. Die amerikanische Hilfe hatten sie nun, so oder so. Sie waren daher auch nicht mehr gezwungen, Wilson so weit entgegenzukommen wie noch 1916, wo sie es Deutschland überlassen hatten, den schweren diplomatischen Fehler zu begehen und Wilsons Friedensangebote abzulehnen. Selbst leisten konnten sie sich diesen Schritt, den sie heimlich sehr begrüßten, nicht. Der Vertrag von Versailles enthielt daher am Ende zwar viele, aber längst nicht alle Vorstellungen des Präsidenten über die Nachkriegsordnung. So waren etwa die englischen und französischen Kolonialreiche effektiv ausgenommen und wurden durch die Völkerbundmandate über die ehemaligen deutschen und osmanischen Gebiete sogar effektiv erweitert.

Gleichwohl wurde die Friedensordnung in den Folgejahren schnell weiter gefestigt. Die gewaltigen Schulden der Alliierten bei den Amerikanern zwangen diese weiterhin zu einer kooperativen Grundhaltung, gleichwohl sie sich auch dagegen aufzubäumen versuchten. Die Briten akzeptierten die neue amerikanische Vormachtsstellung schneller als die Franzosen, schon allein, weil sie sich nicht durch die Deutschen gefährdet sahen und mit der neuen, im Ersten Weltkrieg geschaffenen und stark weltweit agierenden US Navy ihre eigenen Verpflichtungen bei der Sicherung der Handelsrouten herunterfahren konnten. Auch die Franzosen reduzierten ihre Flotten letztlich auf das Niveau einer Regionalmacht und entlasteten so ihren Haushalt. Die Franzosen jedoch waren zur Bezahlung der amerikanischen Kredite massiv auf die deutschen Reparationszahlungen angewiesen, denn der Aufbau der im Krieg zerstörten französischen Gebiete verschlang Unsummen, die aktuell aus amerikanischen Krediten gespeist wurden - denn die Deutschen verzögerten die Reparationen, wo sie konnten. Für die Franzosen entstand ein Dilemma, denn sie bezahlten doppelt - einmal für den Wiederaufbau selbst, und dann noch einmal für die Zinsen an die USA. Der Versuch, den gordischen Knoten 1923 mit der Besetzung des Ruhrgebiets zu zerschlagen, endete für die Franzosen in einem außenpolitischen und für die Deutschen in einem innenpolitischen Desaster.

|

| Calvin Coolidge, Präsident ab 1923 |

In der Zwischenzeit hatte die internationale Ordnung jedoch einen schweren Schlag erhalten: Wilson, gesundheitlich ohnehin angeschlagen, verlor den innenpolitischen Machtkampf gegen seine Gegner. Deren Ablehnung des Völkerbundes und des Versailler Vertrags im Senat entzog der Institution ihren wichtigsten Unterstützer. Die Gegner Wilsons hatten jedoch einige Schwächen zielstrebig erkannt: effektiv zwang der Völkerbund nämlich seine Mitglieder, im Falle eines Angriffs eigene Truppen in ferne Kriege zu schicken. Taten sie dies nicht, würde der Völkerbund zusammenbrechen - was in den Dreißiger Jahren dann ja auch tatsächlich geschehen würde. Vorerst jedoch blieb die amerikanische Abstinenz folgenlos. Das eine Bein der amerikanischen Nachkriegsordnung, das institutionelle, war damit zwar geschwächt. Aber das andere stand dafür umso fester: die Kontrolle der Allliierten und Mittelmächte durch die internationalen Finanzmärkte.

Unter Präsident Calvin Coolidge, dem Vizepräsidenten des 1923 überraschend verstorbenen Warren G. Harding, zogen sich die USA aus den letzten Verpflichtungen der Weltkriegszeit zurück. Mit Deutschland, dem Osmanischen Reich und Österreich hatte man separate Friedensverträge geschlossen, die letztlich den diplomatischen status quo ante wiederherstellten. Dies wird zwar weithin als "Isolationismus" gesehen, aber dies trifft nur insofern zu, als dass man auf militärische und diplomatische Engagements der USA blickt. Wirtschaftlich und finanzpolitisch ist davon wenig zu sehen, denn diesen Kurs Wilsons setzte Coolidge wie auch Harding vor ihm entschieden fort. Als gläubige Jünger der neoklassischen "Laissez-Faire"-Politik ließen sie der Wirtschaft und der Wallstreet viele Freiheiten, die diese auch weidlich nutzten (und die sich bis 1929 zu einer gewaltigen Blase verdichteten). Gleichzeitig steuerte das Weiße Haus den Zugang der europäischen Staaten zu den Krediten der US-Banken. Ohne Garantien und Empfehlungen der US-Politik war hier nichts zu machen, und ohne diese Kredite musste Europa in wirtschaftlichem Chaos versinken (wie es es dann ab 1929 auch tat).

|

| Wahlkampf mit Goldstandard 1900 |

Entsprechend folgten mit Frankreich und Deutschland auch die beiden anderen großen europäischen Staaten Großbritannien in dessen Akzeptanz der neuen Weltordnung. Ihre sichtbarste Grundlage war der Goldstandard, dem Folge zu leisten hieß, sich den Gesetzen der Wallstreet zu unterwerfen. Diese lauteten vor allem: Liberalisierung der Märkte und Beschneidung der öffentlichen Ausgaben. Beides vertrug sich überhaupt nicht mit der Idee starker Armeen und einzelstaatlicher Prestigekämpfe, wie sie im Imperialismus üblich gewesen waren. Länder, die gegen diese Gesetze verstießen, verloren den Zugang zum Geld, und damit die Möglichkeit, den Goldstandard zu halten - die Eintrittskarte in die neue liberale Weltordnung. Der Goldstandard war daher nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine zutiefst politische Idee. Unter Kanzler Gustav Stresemann (und später Außenminister) steuerte Deutschland auf einen Kurs der Versöhnung mit Großbritannien und Frankreich, jedoch vor allem auf eine Umarmung der USA. Stresemanns Kalkül war es, Deutschland ganz bewusst in die völlige finanzielle Abhängigkeit von den USA zu bringen. Dies führte zu einem für die USA sehr profitablen Kreisverkehr: amerikanische Kredite finanzierten die deutschen Reparationszahlungen, die wiederum zur Rückzahlung amerikanischer Kredite dienten. Ein Perpetuum Mobile, das eine neue Festigkeit in die liberale Weltordnung brachte, so lange niemand auf die Idee kam, den Kreislauf gewaltsam zu durchbrechen, wie es Hoover 1931 tun würde. Deutschland auf der anderen Seite zwang damit die USA indirekt in die Rolle eines Sicherheitsgaranten: Frankreich war es fortan unmöglich, wie 1923 aggressiv gegen Deutschland vorzugehen, weil es für die USA nun elementates Selbstinteresse war, einen Zusammenbruch Deutschlands zu verhindern. Die Öffnung der Kreditschleusen bewirkte somit eine Bindung Deutschlands an die USA - gegen Frankreich und England.

Unter diesem Druck brauch auch Frankreich, das am längsten Widerstand gegen die neue liberale Weltordnung geleistet hatte, schließlich ein und akzeptierte 1926 die neuen Spielregeln der Wallstreet. Es zeigte sich jedoch bereits in den Vorjahren, das - wie bereits Wilson erfahren musste - keiner dieser klugen Pläne den Kontakt mit der Innenpolitik unbeschadet überstand. Besonders in Deutschland wurde Stresemanns Politik von Anfang an von der anderen Neigung der deutschen Außenpolitik konterkariert, sich vom Westen zu emanzipieren und im Osten ein Gegengewicht zu finden. Der Vertrag von Rapallo 1924, in dem Deutschland ein freundschaftliches Verhältnis zur Sowjetunion aufbaute, zerstöre die Glaubwürdigkeit Berlins auf Jahre hinaus und belastete das Verhältnis zwischen den USA und den Alliierten auf der einen und Deutschland auf der anderen Seite schwer. Es war klar, dass das Deutsche Reich kein wirklich verlässlicher Baustein der liberalen Weltordnung war, selbst wenn es 1928 in einer amerikanisch-deutsch-französischen Trias, der sich auch Großbritannien anschloss, im Briand-Kellog-Pakt den Krieg als Mittel der Politik verdammte und sich damit eher zu liberalen Grundsätzen bekannte.

|

| Das japanische Flaggschiff Akashi, 1917 |

Für die Amerikaner war Europa jedoch stets nur ein Schauplatz. Ein anderer, fast wichtigerer, war Asien. Im russisch-japanischen Krieg von 1905 hatte Japan mit einem Knall die Weltbühne als Macht betreten und seither dazu angesetzt, die Region zu dominieren. Seine Mittel waren dabei denen der Amerikaner sehr ähnlich: auf liberale Prinzipien berufend und von einer starken Flotte unterstützt sorgte es für ein Zurückdrängen der Kolonialmächte und für Wachstumsperspektiven der eigenen Wirtschaft. Wir müssen sehr vorsichtig sein und das Bild des Japans der Dreißiger und Vierziger Jahre von dem der Zehner und Zwanziger Jahre trennen. In dieser Zeit war Japan ein liberaler Musterstaat. Es war eine der entscheidenden Stützen des Völkerbundes, setzte alle Regeln der neuen liberalen Weltordnung (sprich: Goldstandard und Liberalisierung) mustergültig um und gewährte eine große innenpolitische Freiheit. Paradoxerweise geriet es gerade dadurch in eine Konkurrenzstellung zu den USA, die ein großes Interesse am ungehinderten Zugang zu den sich entwickelnden chinesischen Märkten und keinerlei Interesse an einem Flottenwettrüsten im Pazifik hatten - genausowenig wie Japan.

Um einen solchen Antagonismus zu verhindern, riefen die USA 1922 zu einer großen Konferenz in Washington, der Ersten Flottenkonferenz. Die Amerikaner überraschten hierbei mit einer ungeheuer ambitionierten Antrittsrede, die nichts weniger als eine Abrüstung der weltweiten Flotten und ihre künftige Begrenzung forderte, und schafften es, diese Forderung zur Grundlage der Verhandlungen zu machen. Da Japan und Großbritannien grundsätzlich kooperationswillig waren und Frankreich und Italien flottenmäßig ohnehin allenfalls drittrangig war, ging es vor allem um die Details. Die Konferenz legte schließlich die Parität der beteiligten Mächte USA, GB, Japan, Frankreich und Italien auf 10:10:6:3:3 fest. Gleichzeitig wurde der Bau der teuren Schlachtschiffe effektiv verboten, die restlichen Flotten deutlich reduziert. Die Konferenz, die noch drei Nachfolgekonferenzen 1927, 1930 und 1935 haben sollte, war ein gewaltiger Erfolg der neuen liberalen Weltordnung, die nun dezidiert nicht auf militärischer Machtprojektion beruhte.

|

| Mussolinis "Marsch auf Rom" 1922 |

Gegen diese neue liberale Weltordnung jedoch regte sich erbitterter Widerstand. Während in den USA weitgehender Konsens über die neuen Methoden herrschte, dem sich Großbritannien aus Neigung und Frankreich aus Resignation weitgehend anschloss, verweigerte sich Russland weiterhin vollständig und wirkte innerhalb dieser Ordnung wie ein Schwarzes Loch, was durch die pro-zaristischen Interventionen der Alliierten 1918-1921, die in Moskau nicht vergessen worden waren, noch befeuert wurde. Gleichzeitig lehnte die Rechte in Italien, Deutschland und Japan die liberale Weltordnung entschieden ab und setzte ihr eine eigene, nationalstaatlich organisierte entgegen: die Idee wirtschaftlicher Autarkie, abgesichert durch militärische Stärke, versprach Unabhängigkeit von den Zwängen des finanzpolitischen Korsetts, das die Grundlage der liberalen Ordnung bildete. Seit Mussolinis Machtübernahme in Italien 1922, die sich im Verlauf des Jahrzehnts immer mehr festigte und das Land auf einen Gegenkurs steuerte, gab es in Europa ein klar sichtbares Gegenkonzept zum Liberalismus.

In Deutschland gewannen die Exponenten dieser Politik temporär immer wieder die Oberhand. 1925 siegte der von ihnen unterstützte Hindenburg in den Präsidentschaftswahlen und sorgte für einen scharfen Rechtsruck in der Innenpolitik. Die Außenpolitik Deutschlands blieb eine stetige schaukelige: zähneknirschender Ausgleich mit dem Westen bei gleichzeitig maximaler, gerade auch militärischer, Bewegungsfreiheit im Osten im Verbund mit dem anderen Pariah der liberalen Weltordnung, der Sowjetunion. In den Augen dieser Politiker war die liberale Ordnung ein Instrument der Unterdrückung unter das angelsächsische Diktat, unnatürlich und auferlegt, das nur durch innere und äußere Stärke abgeworfen werden konnte. Auch in Japan war eine Minderheit in diesen Jahren wütend über den Kurs der Regierung, den sie als ehrabschneidend betrachtete. In beiden Ländern war das Militär eine Inkubationskammer des neuen Kurses - nachvollziehbar, gehörte es doch zu den größten Verlierern dieser neuen Ordnung.

|

| Menschenauflauf auf der Wallstreet, 1929 |

Es brauchte jedoch den externen Schock der Weltwirtschaftskrise ab 1929, um die Ordnung ins Wanken zu bringen. Außerhalb Großbritanniens und der USA betrachteten große Mehrheiten die Krise als Beweis für das Scheitern der liberalen Wirtschaftsordnung. Dieses Gefühl wurde durch die desaströse Politik der USA verstärkt: die Regierung Hoover verweigerte praktisch sämtliche Staatseingriffe, sowohl im Inneren (was die ungeheure Not von 25% Arbeitslosigkeit bedingte) als auch im Äußeren. Die amerikanischen Banken, von Bank Runs und Insolvenz bedroht, riefen ihre europäischen Kredite ab. Damit versiegte der komplette Finanzfluss, auf dem die Weltwirtschaft seit 1919 basiert hatte. Europa wurde damit vollständig in den Strudel der Krise gerissen, während sämtliche Bande, die die europäische Nachkriegsordnung mit ökonomisch mit den USA verbunden hatten, zerrissen wurden. Institutionelle Bande hatte es seit der Ablehnung von Völkerbund und Versailler Vertrag ohnehin nicht gegeben. Deutschland nutzte die Gelegenheit und stellte die Zahlung der Reparationen endgültig ein, ein Zustand, den Herbert Hoover unter dem Druck der Ereignisse im Hoover-Moratorium von 1931 sanktionierte.

Das Hoover-Moratorium erklärte effektiv unilateral einen völligen Stopp von sowohl Kriegs- als auch Reparationsschulden. Diesem späten Versuch, den Schaden der letzten zwei Jahre zu begrenzen, war jedoch kein Erfolg beschieden. Besonders Frankreich fühlte sich von USA und Deutschland verraten (und mauerte sich in der Folgezeit hinter der Maginot-Linie sprichwörtlich ein), die Briten ebenfalls von beiden, wenngleich nicht mit der Intensität der Franzosen, und die Deutschen machten sich international wieder zu Pariahs, indem sie die Nachkriegsordnung offen attackierten. Nachdem Deutschland sich so aus dem institutionellen und ökonomischen Gewebe der liberalen Ordnung gewunden hatte, versuchte Reichskanzler Brühning mit dem bekannten Erfolg, auch die politisch liberale Ordnung zu beseitigen und durch eine autoritäre zu ersetzen, die dann im Geiste autarker, auf militärischer Stärke beruhender Außenpolitik die deutsche Stellung sichern werde.

|

| Chinesische Soldaten im Häuserkampf in Shanghai, 1937 |

In Japan vollzog sich zeitgleich ebenfalls ein scharfer Rechtsruck. In einer Welle von politischer Gewalt und mehreren Morden wurden die liberalen Regierungen aus dem Amt gespült und auf einen nationalistischen Kurs gezwungen, während das Militär "Zwischenfälle" mit China provozierte und einen Krieg heraufbeschwor, der eine Aufrüstung unabdingbar machte. Bis Mitte der Dreißiger Jahre hatte sich der japanische Flottenetat fast verfünffacht, und als das Land 1937 den Krieg mit China und den endgültigen Bruch mit den USA beschwor, wurde es bereits von einer autoritären Militärjunta regiert. Als Italien 1936 offen Äthiopien angriff, das Mitglied des Völkerbunds war, ohne dass die Weltgemeinschaft diesem zu Hilfe kommen würde, war auch das letzte institutionelle Standbein der liberalen Weltordnung zerschlagen.

Sie brach ab 1929 unter den Schlägen ihres Gegners, einer autoritären und auf militärischer Stärke angelegten nationalstaatlichen Ordnung vollständig zusammen. Ihre Schwäche gegenüber dem Ansturm dieser Feinde lag vor allem in zwei Faktoren begründet. Der eine Faktor war die institutionelle Schwäche. Die USA hatten sich nie verlässlich in das internationale System einbinden lassen und waren weder für Großbritannien und Frankreich auf der einen noch für Deutschland auf der anderen Seite ein verlässlicher Sicherheitsgarant. Der Völkerbund war daher stets ein tönerner Gigant, und die Wirtschaftsordnung zeigte sich angesichts des amerikanischen Egoismus 1929-1931 als genau die Würgeschlinge, als die ihre Gegner von rechts und links sie immer porträtiert hatten.

|

| Wahlplakat der NSDAP 1932 |

Der andere Faktor aber war die innenpolitische Folge der finanzpolitischen Ordnung. Das Einhalten des Goldstandards erforderte deflationäre Austeritätsmaßnahmen in allen Ländern (Japan, Deutschland und Frankreich mussten bei ihrer Annahme des Goldstandards jeweils herbe wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen). Während dies für die Finanzwirtschaft ein Segen war, die daraufhin planmäßig die Budgetkontrolle übernahm und überwiegend Abrüstung erzwang, war es für die Realwirtschaft und die Masse der Bevölkerung mehr Fluch als Segen, die mit hoher Sockelarbeitslosigkeit und stagnierenden oder sinkenden Reallöhnen leben musste, was ihre Unterstützung der liberalen Weltordnung in engen Grenzen hielt. Solange keine glaubhafte Alternative dazu bereit stand, war dies kein ernsthaftes Problem (in Deutschland etwa konnten weder die KPD noch die DNVP diese bieten). Als jedoch mit den gut organisierten und ideologisch flexiblen autoritären Kräften ein Gegenangebot gemacht wurde, stiegen die Spannungen im Inneren fast ins Unerträgliche - und brachten das Gebilde unter dem Druck äußerer Ereignisse krachend zum Einsturz.

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2014/12/aufstieg-und-fall-der-ersten-liberalen.html