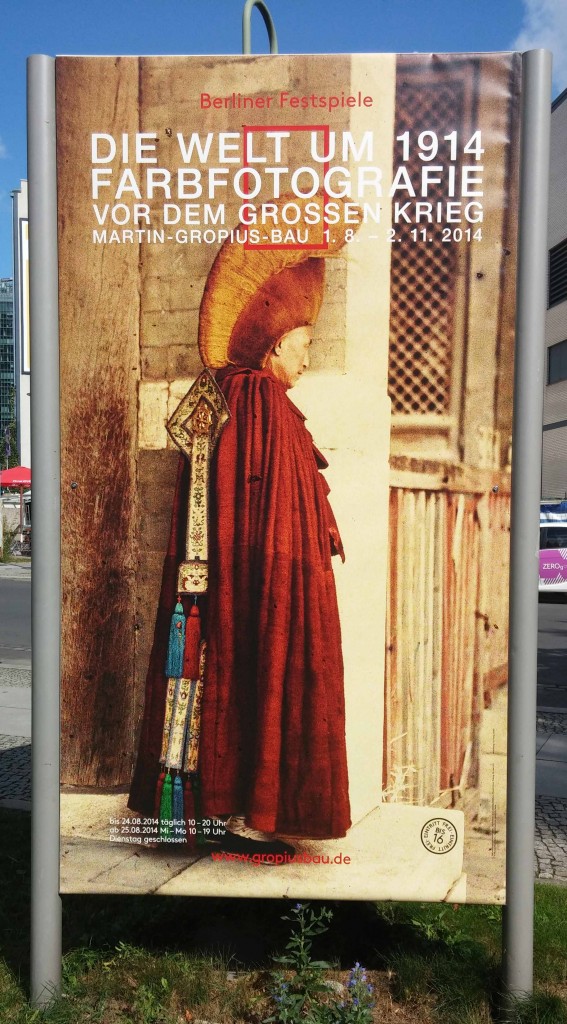

Martin-Gropius-Bau, 1. August – 2. November 2014

Ausstellung „Die Welt um 1914. Farbfotografien vor dem Großen Krieg“ im Martin-Gropius-Bau.

Ausstellung: Filmaufnahmen aus Albert Kahns Sammlung „Archives de la planète“.

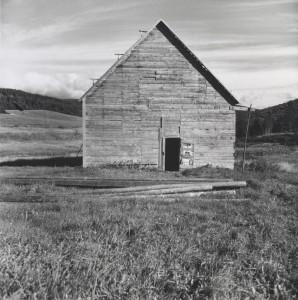

Die kultur-, technik- und fotogeschichtliche Ausstellung Die Welt um 1914. Farbfotografien vor dem Großen Krieg präsentiert drei Fotokampagnen, die die Schönheit und Vielfalt der Welt vor dem Ersten Weltkrieg dokumentieren sollen. Gezeigt werden 200 Farbfotos des Fotochemikers Adolf Miethe, seines Assistenten und Fotodokumentars des Russischen Reiches Sergei M. Prokudin-Gorskii und Fotos aus der Sammlung „Archives de la planète“ des französischen Bankiers Albert Kahn. Neben Bildkarten, Feldpostkarten, den ersten Fotobüchern und den „Kaiserpanoramen“ des Berliner Unternehmers August Fuhrmann wird auch die Entwicklung der Farbfotografie allgemein vorgestellt. In den letzten beiden Räumen sind Farbfotos aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zu sehen, die aus dem Bereich der Kriegspropaganda stammen.

Ausstellungsplakat: Albert Kahn, Les archives de la planète, Stéphane Passet: China, Peking, Palast des Himmlischen Friedens, vierter Hof, östlicher Anbau, ein buddhistischer Lama in zeremoniellem Gewand, 26. Mai 1913.

Eröffnet wurde die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau am 1. August 1914 – 100 Jahre nach Beginn des Kriegs, veranstaltet von den Berliner Festspielen im Zusammenhang mit dem „Europäischen Monat der Fotografie“. Der Landschaftsverband Rheinland-LVR gedenkt dem Ersten Weltkrieg in Form des Verbundprojekts „1914 – Mitten in Europa. Das Rheinland und der Erste Weltkrieg“, zu dem auch dieses Ausstellungskonzept gehört, welches bereits 2013 in Paris und Bonn zu sehen war. Das Kuratorenteam besteht aus dem Medienhistoriker Rolf Sachsse, dem stellvertretenden Direktor des LVR-LandesMuseums Bonn Lothar Altringer und dem Leiter des Verbundprojekts Thomas Schleper. Die Ausstellung konnte in Kooperation mit dem Musée Albert-Kahn in Boulogne-Billancourt realisiert werden.

Die Farbfotografie gilt als medialer Umbruch, die neben den neuen Möglichkeiten, die Welt möglichst naturgetreu abzubilden, auch Gefahren der Manipulation mitführte, wenn der scheinbare Beweischarakter nicht hinterfragt wurde. Die Brüder Auguste Marie und Louis Jean Lumière entwickelten 1905 ein eigene Farbfototechnik: das Autochromverfahren, deren Diapositive auf Glasplatten für den Drei- und Vierfarbdruck verwendet werden konnten und bis Mitte der 1930er-Jahre den Markt dominierten. Die Herausforderung des Autochromverfahrens lag in der langen Belichtungszeit von 2 bis 15 Sekunden, weshalb die Abbildung von Menschen und bewegten Objekten Ungenauigkeiten hervorrief und eine standbildartige Haltung benötigte.

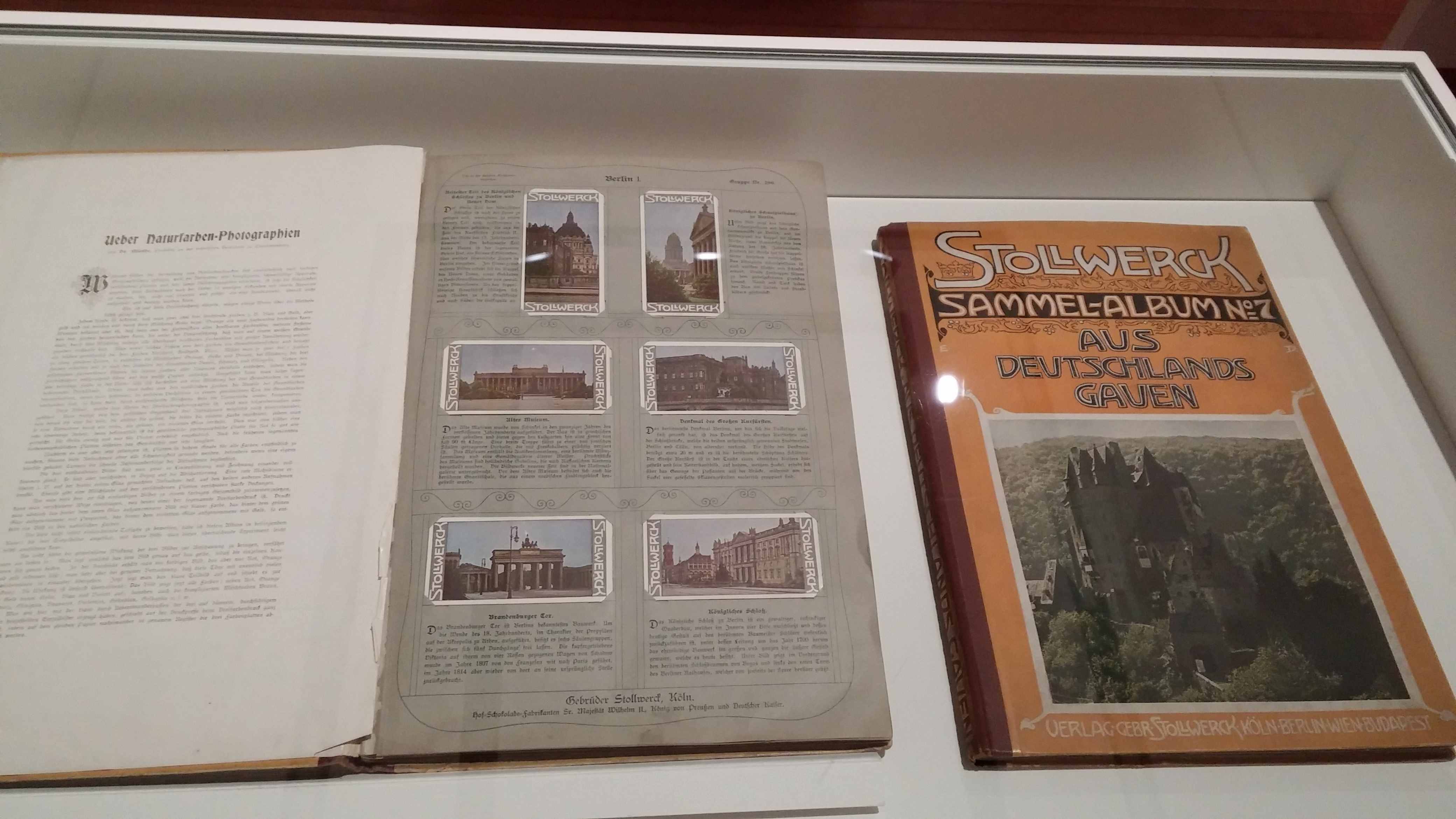

Der Chemiker Adolf Miethe (1862 bis 1927) von der Technischen Universität Berlin erfand 1902 eine panchromatische Filmbeschichtung zur Fotoeinfärbung, die an das Dreifarb-Druckverfahren anschloss und besonders gut für Verlagswerke und Bildpostkarten geeignet war. Er ließ einen Projektor bauen und führte seine Fotodokumentation der deutschen Landschaften Kaiser Wilhelm II. und auch auf der Weltausstellung 1903 in St. Louis vor.

Danach erschienen die Fotos als Sammelbilder in Schokoladentafeln und wurden mit dem ersten Farbbildband Deutschlands dem „Stollwerck-Album“ verbreitet, das auch neben anderen Fotobüchern in der Ausstellung durchgeblättert werden kann. Das xm:lab der Hochschule der Bildenden Künste im Saarland stellte für die Besucher der Ausstellung das Drei-Farb-Verfahren zum selbst Ausprobieren und Fotografieren bereit.

Mit dem in der Ausstellung zu sehenden Original-Projektor von Miethes Assistent Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii (1863 bis 1944), eine Leihgabe aus dem Deutschen Museum in München, soll dieser Zar Nikolaus II. von der Farbfotografie überzeugt haben:

Ausstellung: Projektor von Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii, Leihgabe aus dem Deutschen Museum München.

Der Zar beauftragte ihn von 1909 bis 1916 mit einer Fotodokumentation des Russischen Reichs. Von den ca. 4500 Farbfotografien sind über 2000 erhalten geblieben, die sich als Digitalisate in der Library of Congress befinden. Die intendierte Verbreitung der Fotos scheiterte am teuren Reproduktionsverfahren.

Prokudin-Gorskiis Bilder verheimlichen die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes und zeigen vorwiegend Landschaften, Dorfansichten, Kirchen, die Entwicklung der Industrie und spiegeln die ethnische Vielfalt wider. Aufgrund der Aufnahmetechnik mussten Bilder von spontanen menschlichen Handlungen inszeniert werden.

Sergeĭ Mikhaĭlovich Prokudin-Gorskiĭ, 1909, Russisches Reich: Dinner during haying.

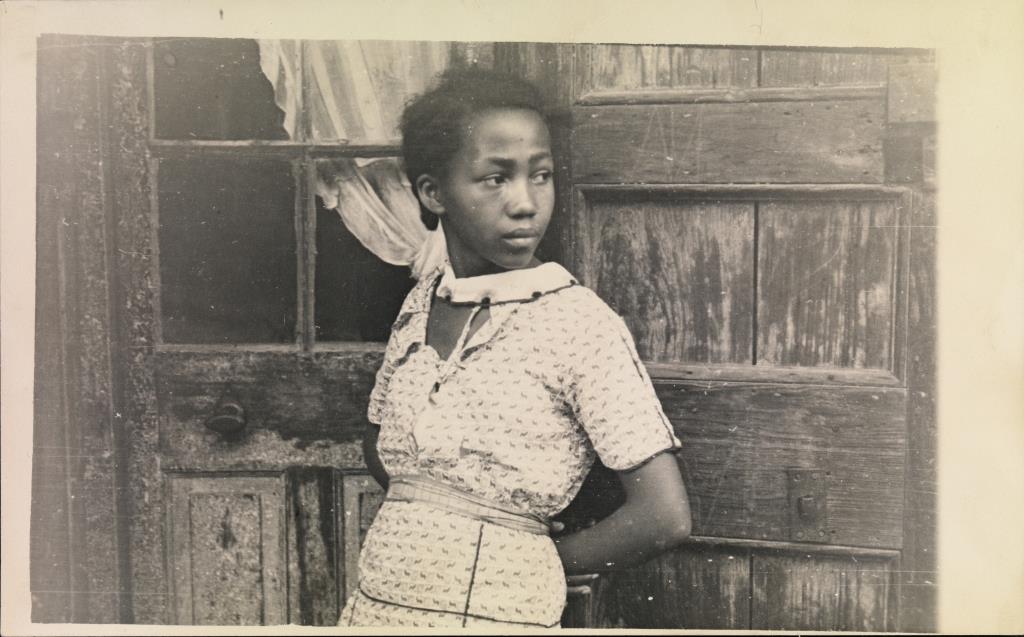

Der Großteil der Ausstellung zeigt Farbfotos aus der fotografisch-filmischen Sammlungstätigkeit des reichen Bankiers Albert Kahn (1860 bis 1940) aus Boulogne bei Paris, der seit 1906/09 Stipendien und Aufträge für Fotodokumentationen in Europa, Asien und Afrika vergab. Er präsentierte die Arbeiten mithilfe eines Projektors in seinem Anwesen vor einem elitären Kreis, u.a. auch dem Kaiser. Bis auf wenige zeitgenössische Veröffentlichungen blieben die Bilder aber weitestgehend unbekannt, sodass manche von ihnen zum ersten Mal im Rahmen der Ausstellung publiziert worden sind.

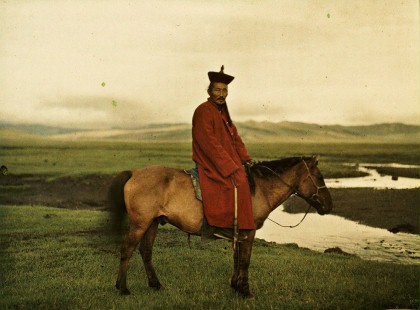

Das 1908 von Kahn gegründete „Les Archives de la planète“ konnte von ihm bis 1931 finanziert werden und enthält neben Schwarz-Weiß-Bildern über 100 Stunden Filmaufnahmen, auch 72.000 farbige Diapositive/Autochromplatten. Kahns Archivleiter Jean Brunhes (1869 bis 1930) gilt als „Humangeograf“, der das Bildprogramm maßgeblich mitbestimmt haben soll. Die Bildmotive wurden in Bezug auf die Wechselbeziehungen zwischen den Menschen und ihrer natürlichen Umgebung ausgewählt. Dazu zählen lokale Landschaften, Menschen in traditioneller Kleidung und die Architektur.

Albert Kahn, Les Archives de la planète, Stéphane Passet: Mongolei, nahe Ulaanbaatar, wahrscheinlich Damdinbazar, die achte Inkarnation des mongolischen Jalkhanz Kuthugtu, 17. Juli 1913.

Albert Kahn, Les Archives de la planète, Auguste Léon: Bosnien-Herzegowina, Sarajevo, Brothändler auf dem Markt, 15. Oktober 1912.

Menschen sollten in ihrer Umgebung bei alltäglichen, beruflichen, aber auch kulturellen und religiösen Handlungen festgehalten werden. Ziel war es, die kulturelle Vielfalt zu dokumentieren, um durch sie eine Völkerverständigung zu fördern. Kahns Fotosammlung versteht sich somit als Friedensmission und Bewahrung einer verschwindenden Welt vor 1914. Trotz seiner philanthropischen Intention transportierten auch Kahns Bilder weiterhin Vorurteile gegenüber Bevölkerungsgruppen und ihren Sitten.

Albert Kahn, Les Archives de la planète, Stéphane Passer: Mongolei, Ulaanbaatar, Verurteilter und Wärter im Gefängnis, 25. Juli 1913.

Die Ausstellung „Die Welt um 1914“ präsentiert vor allem Auftragsarbeiten der Fotografen Auguste Léon (1857 bis 1942) und Stéphane Passet (1875-unbekannt). Auguste Léon startete 1909 die erste Fotokampagne für Albert Kahn und reiste über Wien in den Balkan und die Türkei. Seine Fotos zeigen Spuren der Balkankriege, wie den zerstörten mittelalterlichen Markt in Shkodra im Oktober 1913. Der ehemalige französische Kolonialoffizier Stéphane Passet unternahm eine Reise von 1913 bis 1914 über China, die Mongolei, Indien und die Türkei. Das Musée Albert Kahn bewahrt 350 seiner Bilder, die neben der Architektur auch wenige Menschen zeigen, darunter vorwiegend bekannte Bevölkerungsgruppen und ihre alltäglichen Handlungsabläufe. Nach Passets Meinung fotografierte er auch bisher nie festgehaltene Szenen wie ein muslimisches Gebet in Delhi.

Albert Kahn, Les Archives de la planète, Stéphane Passet: Frankreich, Paris, Eine Familie in der Rue du Pot de fer, 24. Juni 1914.

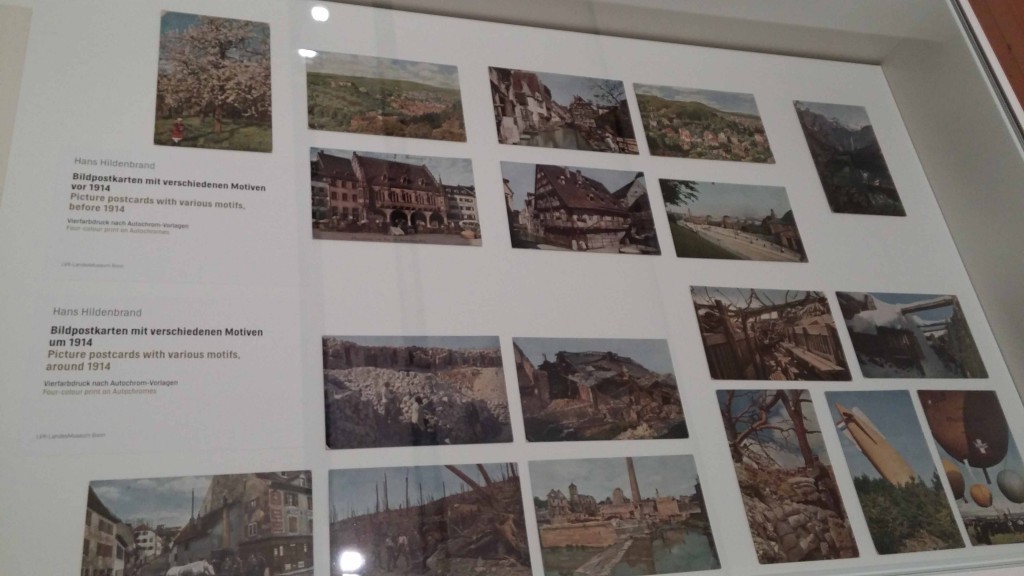

Anlässlich des 100. Jahrestags des Kriegsausbruchs zeigt die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau auch vermehrt Farbfotos aus der Anfangsphase des Ersten Weltkriegs. Die Welt vor 1914 wird dabei als eine Welt im Verschwinden begriffen, die durch die Farbfotos positiv erinnert werden sollte. Zudem wird die Entwicklung der Bildpostkarten angesprochen, die sich seit dem deutsch-französischen Krieg als Feldpostkarten zum Massenmedium entwickelten. Vom Ersten Weltkrieg werden dem Besucher hauptsächlich Propagandabilder gezeigt, die das Leben hinter der Front, Landschaften und freundliches Miteinander unter den Soldaten abbilden sollen und die Zerstörungen, das Kriegstreiben oder das persönliche Leid verschweigen.

Ausstellung: Hans Hildenbrand: Bildpostkarten mit verschiedenen Motiven vor und um 1914, LVR-LandesMuseum Bonn.

Zu sehen sind Arbeiten des Stuttgarter Fotografen Hans Hildebrand (1870 bis 1957), der als offizieller Fotojournalist des deutschen Propaganda-Hauptamts für das Elsass, die Vogesen und die Champagne zuständig war. Auch Kahns Auftragsfotografen wie Jules Gervais-Courtellemont (1863 bis 1931) arbeiteten als Kriegsfotografen für das französische Informations- und Kunst-Ministerium.

Die Ausstellung „Die Welt um 1914. Farbfotografien vor dem Großen Krieg“ spiegelt eine philanthropische Sichtweise und die Begeisterung für die neue Technik der Farbfotografie wider. Durch die naturgetreuere Darstellung der Menschen, Landschaften und Gebäude scheint uns die Welt zu Anfang des 20. Jahrhunderts näher als auf den bekannteren Schwarz-Weiß-Bildern, die unsere Erinnerungen dominieren. Die Ausstellung und der dazugehörige Katalog zeigen eine fast touristische Perspektive auf faszinierende Sehenswürdigkeiten und Momentaufnahmen von posierenden Menschen verschiedener Bevölkerungsgruppen. Auch wenn ihr zeitgenössicher Beitrag zur Völkerverständigung und Friedenssicherung gering blieb, bleibt bis heute die generationsübergreifende Wirkmächtigkeit von Bildern aktuell.

Die Welt um 1914. Farbfotografien vor dem Großen Krieg

Albert Kahn, Sergei M. Prokudin-Gorskii, Adolf Miethe

Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

1. August – 2. November 2014

Katalog: 1914 – Welt in Farbe. Farbfotografie vor dem Krieg

Hatje Cantz Verlag, 144 Seiten, 101 Abbildungen

Maße: 24,3 x 28,2 cm, ISBN: 978-3-7757-3644-2

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/11/10/die-welt-um-1914-farbfotografien-vor-dem-grossen-krieg/