Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022379987/

DH-Videoclip Adventskalender – Tür 23

Aus einem ganz anderen Blickwinkel als gestern Viktor Mayer-Schönberger, beschreibt Julia Noordegraaf, Professorin für Kulturerbe und Digitale Kultur an der Universität Amsterdam, auf Einladung der niederländischen Nationalbibliothek Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ihre Sicht auf Big Data – leider auf Niederländisch. Trotzdem kann man dem Video auch ohne Niederländisch-Kenntnisse ganz gut folgen und allein die Spezialeffekte sind es wert angesehen zu werden ![]()

Kurze Zusammenfassung:

Professorin Julia Noordegraf beschreibt das Potential, das sie für die geisteswissenschaftliche Forschung bzw. Digital Humanities sieht, im Umgang mit den erstmals zur Verfügung stehenden großen und komplexen Mengen an digitalen Daten. Die niederländischen Nationalbibliothek hat in den letzten Jahren mehr als 30 Millionen Seiten von Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Manuskripte digitalisiert, die eine große Nachfrage erfahren. Ein komplexes, neues Forschungsgebiet der Geisteswissenschaften mit Text Mining und statistischen Methoden ist entstanden, dessen Möglichkeiten noch weitgehend unentdeckt sind, aber endlosen scheinen. (Quelle: YouTube http://youtu.be/iKaVuOO_kvo)

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4552

Weihnachtspost: Selfmade Lösungsweg

Die Wochen vor Weihnachten sind die Zeit der Weihnachtsfeiern und Weihnachtsfeiern sind die Gelegenheit zum Wichteln. Für mich ein willkommener Anlass, darüber nachzudenken, wie wahrscheinlich es ist, dass das Wichteln in einer Wichtelcommunity schief läuft, d.h. - je nach Wichtelspielvariante - dass man sich selbst beschenken muss bzw. dass man das eigene Geschenk zieht. Inwiefern ist diese Wahrscheinlichkeit abhängig von der Teilnehmerzahl? Aus welchem Grund auch immer ich vernarrt bin in solche Denksportaufgaben, schlage ich mich gerne damit herum. Etwa wenn ich mitten in der Nacht aufwache und nicht mehr einschlafen kann.

Natürlich ist die Lösung des Problems ist relativ einfach googlebar (Wichteln ist ja ein wichtiges, allgemein bekanntes und sehr weit verbreitetes Thema), was für die meisten Probleme, mit denen ich mich sonst so rumschlage, leider nicht gilt. Mehr oder weniger zu Übungszwecken war es deshalb mein Ansporn, durch eigenständiges Nachdenken auf die Lösung zu kommen. Schnell merkte ich, dass das Problem nicht ganz elementar ist - zwischenzeitlich hatte ich drei verschiedene Lösungswege, die zu drei unterschiedlichen Ergebnissen führten. Es gelang mir dann doch, diese zu synthetisieren und als ich das kundtat, wurde ich aufgefordert, meine Denk- und Irrwege darzustellen, auf dass dies einen Einblick geben könnte, wie man sich mathematische Lösungen als Geisteswissenschaftler aus gefährlichem Halbwissen zusammenkonstruiert, hinterfragt und letztlich dabei doch irgendwie erfolgreich ist.

1. Bekanntes zusammenkramen: Kombinatorik

Wie fängt man so etwas an? Man trägt zusammen, was man denn so zum Thema weiß. Wie war das noch mit der Kombinatorik? Da gab es doch Unterschiede von wegen Berücksichtigung der Reihenfolge und dem Zurücklegen. Beim Wichteln (also Geschenke ziehen) ist die Reihenfolge relevant (wer bekommt welches Geschenk) und zurückgelegt wird nicht (jedes Geschenk wird nur einmal vergeben). Das heißt, man kann alle möglichen Wichtelnde-Wichtelgeschenk-Kombinationen über die Formel N!/(N-n)! berechnen. N ist dabei die Anzahl der Geschenke, n die Anzahl der Teilnehmer|innen (oder umgekehrt, es ist ja auch vollkommen gleich, da ja genau ein Geschenk auf eine|n Teilnehmer|in kommt. Jedenfalls wenn alle ein Geschenk mitbringen). Da N-n damit 0 und 0!=1 ist, bleiben N! mögliche Kombinationen von Geschenkreihenfolgen. Hilft einem das irgendwie bei der Frage, wie viele dieser Kombinationen gute (jede|r Teilnehmende hat ein Geschenk von jemand anderem) und wie viele schlechte Kombinationen (Mindestens ein|e Teilnehmende|r hat das eigene Geschenk gezogen) sind.

2. Bekanntes kombinieren: Mach dir ein Bild

In einem ersten Schritt habe ich nun tatsächlich die verschiedenen Kombinationen (die Permutationen genannt werden) aufgezeichnet und sie von Hand sortiert.

Das Ergebnis sieht man in den Tabellen links: Großbuchstaben in der ersten Zeile stehen für Wichtel-Teilnehmende, die entsprechenden Kleinbuchstaben für deren Geschenke. Rot markiert sind Kombinationen, bei denen Teilnehmende eigene Geschenke erwichtelt haben (fortan Kollisionen genannt). Grün gefärbt sind die Reihen, die keine Kollisionen aufweisen, d.h. wo alle Teilnehmenden ein fremdes Geschenk erwichtelt haben. Im Fall von 2 Teilnehmenden (linke Tabelle) ist ist das in einem von zwei (also in der Häfte aller Fälle), bei drei Teilnehmenden in 2 von 6 möglichen Permutationen (also nur noch bei einem Drittel der Fälle) gegeben. Steigt also die Wahrscheinlichkeit der Kollisionen also mit steigender Teilnehmerzahl? Das hieße nichts gutes für unser Institutsweihnachtswichteln, wo sich 16 Mitspielende angekündigt hatten. Bevor ich mir aber die Mühe machte, Tabellen mit 16! (etwa 21 Billionen Zeilen) verschiedenen Kombinationen aufzumalen, suchte ich nach einem anderen Lösungsweg.

3. Holzwege abklappern: Der Baum der falschen Erkenntnis

Ein erweiterbarer Wahrscheinlichkeitsbaum: Bei 4 Mitspielern hat der erste eine Chance von 1/4, das eigene Geschenk zu erwichteln. Wenn danach noch jemand drankommt (in 3/4 aller Fälle), hat dieser 1/3 Chancen auf sein eigenes Geschenk, usw. Richtig?

Bei zwei Mitwichtlern gibt es genau zwei Möglichkeiten: Jeder bekommt das eigene Geschenk oder das des anderen. Also fifty-fifty. Kann man das nicht irgendwie auf drei Mitwichtelnde erweitern? Der erste hat eine Chance von 2/3, nicht das eigene Geschenk zu ziehen, in dem Fall liegt der zweite dann doch wieder 50/50.

Bei jedem weiteren Wichtler muss der Wahrscheinlichkeitsbaum nur nach vorne erweitert werden, so wie ich dies in der nebenstehenden Graphik versucht habe, abzubilden: Demnach müsste die Zahl der geglückten Runden bei 3 Mitwirkenden 2/3*1/2, also 1/3 betragen, bei 4 Mitwirkenden entsprechen 3/4*2/3*1/2, also 1/4 usw. betragen. Aber kann das stimmen? Das würde ja heißen, dass die Wahrscheinlichkeit für nicht geglückte Wichtelrunden umso unwahrscheinlicher wird, je mehr Leute mitwichteln. Bei unserer Institutsfeier wäre die Chance also gerade mal 1/16, läge also bei mageren 6,25%.

4. Halbwissen hinterfragen: Mal's noch einmal, Sam

Ich war jetzt doch soweit, den kombinatorischen Lösungsweg weiter zu verfolgen. 4!, also 24 mögliche Geschenkzuteilungskombinationen bekommt man ja noch auf ein DIN-A4- Blatt gemalt und, wie man links sieht, auch in einem Blogpost untergebracht. Jetzt nur noch die validen Kombinationen ermitteln und durchzählen - und merken, dass tatsächlich ein anderes Ergebnis als beim Wahrscheinlichkeitsbaum herauskommt: Offenbar gibt es nämlich nicht die von meiner Baumüberlegung vorhergesagten 6 von 24 Möglichkeiten (was 1/4 entsprechen würde), sondern ganze 9/24 (was 1,5/4 entspricht).

Ich war jetzt doch soweit, den kombinatorischen Lösungsweg weiter zu verfolgen. 4!, also 24 mögliche Geschenkzuteilungskombinationen bekommt man ja noch auf ein DIN-A4- Blatt gemalt und, wie man links sieht, auch in einem Blogpost untergebracht. Jetzt nur noch die validen Kombinationen ermitteln und durchzählen - und merken, dass tatsächlich ein anderes Ergebnis als beim Wahrscheinlichkeitsbaum herauskommt: Offenbar gibt es nämlich nicht die von meiner Baumüberlegung vorhergesagten 6 von 24 Möglichkeiten (was 1/4 entsprechen würde), sondern ganze 9/24 (was 1,5/4 entspricht).

Da sich die Kombinatorik nur recht selten zu irren pflegt, musste also mein Wahrscheinlichkeitsbaum falsch sein. Aber warum? Und wie berechne ich die Wahrscheinlichkeit für mehr Teilnehmer? Weder meine Mathematik noch mein gesunder Baum-Entwurfs-Menschenverstand, noch meine DIN-A4-Blätter schienen auzureichen, um auf die richtige Lösung zu kommen. Den Gesichtsverlust durch Googlen wollte ich mir vorerst noch ersparen. Und was bleibt da? Ach, ich kann ja noch programmieren.

5. Der Rechner kann's zufällig: Millionenfaches Wichteln

Erster Programmieransatz war ein einfacher empirischer Test (auch Monte-Carlo-Methode genannt, danke an Till für den Hinweis). Ich brauche einfach eine Liste von Geschenken und lasse die Mitspielenden nacheinander ein Geschenk blind (über einen Zufallsgenerator) ziehen. Wenn jemand sein eigenes Geschenk zieht, ist die Runde gescheitert, wenn alle Geschenke gezogen wurden, ohne dass dies passierte, ist sie geglückt. Computer spielen schnell, es ist also kein Problem, 1 Millionen Runden oder mehr zu spielen (gut, wenn es tausende Mitspielende werden, muss man schon etwas warten, aber ich hatte ja nur 16). Außerdem kann man Ergebnisse für eine ganze Reihe unterschiedlicher Mitspielender ermitteln. Bei zweien glückt etwa jede zweite Runde, bei dreien etwa jede dritte - soweit gingen mein Baummodell und die Kombinatorik ja auch noch d'accord. Bei vier Mitspielenden liegt das Ergebnis um 0,375 herum, also so viel, wie meine Kombinationstabelle aussagte und 50% mehr, als der Wahrscheinlichkeitsbaum mich vermuten ließ.

Tatsächlich leuchtete mir dann ein, dass mein Baum zu simpel konstruiert war, da die Fälle für "nicht das eigene Geschenk" nicht hätten zusammengefasst werden dürfen. Wenn nämlich A das Geschenk von B zieht, und B ist danach an der Reihe, ist die Wahrscheinlichkeit für B genau Null, das eigene Geschenk zu ziehen. Der Wahrscheinlichkeitsbaum müsste also so viele Zweige haben, wie die Permutationstabelle Zeilen hat und wäre damit eben keine Vereinfachung mehr.

Die Permutationstabelle wird bei 5 und mehr Mitspielenden zu groß, mein vereinfachter Wahrscheinlichkeitsbaum ist unbrauchbar. Bleibt also vorerst nur die empirische Methode über Zufallsexperimente. Die liefert bei steigender Mitspielerzahl immer fast den gleichen Wert, der zwischen 3,6 und 3,7 liegt. Interessant, aber unbefriedigend, wenn man nicht genau versteht, weshalb das so ist.

6. Der Rechner kann's auch strukturiert: Spiel die Welt durch

Also noch einmal programmieren - statt einfach zufällig Geschenke zu ziehen, kann man auch einfach alle Permutationen von Geschenkabfolgen konstruieren, um sie hernach von den Mitspielern in immer der gleichen Reihenfolge ziehen zu lassen (oder umgekehrt, das ist völlig gleichgültig). Schließlich malt der Rechner nicht auf DIN-A4-Blätter und müsste auch mit mehr Tabellenzeilen zurecht kommen. Wobei N! natürlich trotzdem relativ schnell an Speicherplatz- und Prozessorgrenzen stößt.

Eine Liste in alle möglichen Permutationen zu überführen, ist eine sehr schöne Rekursionsaufgabe, die ich irgendwann einmal implementiert und wieder vergessen habe. Da ich dazu neige, viel Gehirnschmalz und Zeit bei solchen Aufgaben zu verlieren, habe ich mir dann doch eine Lösung von hier geklaut und auf meine Bedürfnisse angepasst. Jetzt konnte ich da drumrum ein Programm schreiben, welches alle Permutationen erzeugt und gegen die Mitwichtlerreihenfolge abprüft. Ergebnis: Je größer n, desto mehr nähert sich der Anteil der geglückten Wichtelrunden der Zahl 0,3678 an. Für n=10 dauert die Berechnung schon eine ganze Weile und ab n=11 gibt es einen OutOfMemory-Error, wenn man den Speicherplatz für die virtuelle Maschine nicht hochsetzt (ja, ich weiß, es ist nicht nötig, alle Permutationen zu speichern, an der Laufzeitproblematik ändert sich dadurch ja auch nichts).

Ausgabe meines maschinellen Wichtelprogramms. Links Anzahl der Teilnehmer, Mitte Ergebnis von 1 Mio Zufallsexperimenten, Rechts Ergebnis aller möglichen Permutationen.

Die sehr viel schnellere Zufallsgenerierungsmethode nähert sich bei größeren n auch immer mehr dieser Zahl an, so dass ich ihr vertraute, dass auch bei n=16 eine knapp 5/8 Wahrscheinlichkeit besteht, dass jemand von den 16 Mitwichtlern unserer Weihnachtsfeier das eigene Geschenk ziehen würde. Klar könnte man einfach die Runde wiederholen, aber da das Ganze anonym stattfinden sollte, wäre es schwierig gewesen mit dem Outing, das eigene Geschenk zu haben. Ich habe mir dann lieber eine 2-Gruppen-Lösung ausgedacht, wo man das Geschenk in die eine Wichtelgruppe gibt und eins aus der anderen Gruppe zieht. Klappt allerdings nur bei einer Mitspielerzahl, die nicht prim ist.

Über die richtige Lösung berichtete am Tag nach unserer Weihnachtsfeier auch DIE ZEIT Online und Post hoc ließ ich mich auch noch auf Google ein und fand diese diese nett gemachte Erläuterung. Mathematisch korrekt und ohne Umwege. Aber dass es eine solche gibt, hatte ich ja gar nicht in Abrede gestellt. Ich habe eigene Lösungswege gesucht, um meinen Denkapparat ein wenig zu ölen, damit er auch bei nicht-googlebaren Lösungen seinen Dienst tut. Ich habe dies hier aufgeschrieben, weil mein Kneipenlog-Kollege Dierk meinte, es würde vielleicht einen Einblick in (geistes)wissenschaftliche Prozesse geben.

[Code des Wichtelprogramms poste ich bei Interesse noch auf GitHub]

Interview: Giulia Ghionzoli über die Aktualität von Don Juan-Figuren und ihre Arbeit am GRK 1678

Die Formung eines Körpers ist immer eine Begegnung der konkreten Materie mit immateriellen Ordnungspraktiken wie Moral, Gesundheit oder Vernunft. Von dieser Prämisse geht Giulia Ghionzoli in ihrem Disserationsprojekt "Die Figur des Don Juan als Experiment: Übergänge zwischen Rematerialisierung und 'creatio'/Schöpfung" aus. Ins Blickfeld rückt in ihrer Forschung nicht nur die biopolitische Wende der europäischen Kultur um 1800, sondern auch die Kreativitätsprozesse, denen die fortwährende Auseinandersetzung mit den Verhältnissen von Materie und Norm eingeschrieben sind. Mehr zu historischen und aktuellen Don Juan-Figuren sowie der Arbeit im GRK 1678 erzählt Giulia Ghionzoli im folgenden Interview.

Die Formung eines Körpers ist immer eine Begegnung der konkreten Materie mit immateriellen Ordnungspraktiken wie Moral, Gesundheit oder Vernunft. Von dieser Prämisse geht Giulia Ghionzoli in ihrem Disserationsprojekt "Die Figur des Don Juan als Experiment: Übergänge zwischen Rematerialisierung und 'creatio'/Schöpfung" aus. Ins Blickfeld rückt in ihrer Forschung nicht nur die biopolitische Wende der europäischen Kultur um 1800, sondern auch die Kreativitätsprozesse, denen die fortwährende Auseinandersetzung mit den Verhältnissen von Materie und Norm eingeschrieben sind. Mehr zu historischen und aktuellen Don Juan-Figuren sowie der Arbeit im GRK 1678 erzählt Giulia Ghionzoli im folgenden Interview.

Liebe Giulia, wie entstand Dein Interesse am Zusammenhang von "Materialität“ und "Produktion“?

Das Körperliche zeigte sich am Ende der Recherche für meine Master-Arbeit als grundlegendes Element des Don Juan-Mythos und bildete zugleich den Ausgangpunkt für eine innovative Forschung zu dieser Figur. Die Problematisierung des Körpers, die jeder Lebensform inhärent ist, führt notwendigerweise zur Reflexion der Begriffe "Materialität" und "Produktion" sowie über ihre Relation und Interaktion. Don Juan verkörpert den Kampf, in dem die Kraft des Lebendigen antritt (man denke an die schöpferischen Prozesse sprachlicher und künstlerischer Art) und die Dominanz der Form unterbricht bzw. provoziert. Damit ist auch die Macht über das Leben gemeint, die die Ordnungen des Wissens wie z.B. Religion, Moral, Politik usw. mit ihrem regulierenden Charakter durchsetzen.

In Deinem Forschungsprojekt schreibst Du über den subversiven Charakter von Don Juan-Figuren. Sie widersetzen sich mit ihrer Sinnlichkeit und ihren Exzessen einer aufgedrängten Normierung wie Moral, Sitte, Vernunft oder Recht. Besitzt dieses Konzept auch 2014 noch Wirkungskraft? Peter Handkes Don Juan-Figur von 2004 z.B. war bereits sehr müde und abgekämpft.

Die Artikulation des Kampfes zwischen gesellschaftlichen Regulierungsdynamiken einerseits und von Don Juan erzeugten De-Regulierungsprozessen andererseits nimmt in den verschiedenen historischen Kontexten zwar immer eine neue Form ein, jedoch bleibt der subversive Charakter der Figur des Don Juan bis zum 21. Jh. aktuell.

Am Ende des 18. Jh. setzt Don Juan von da Ponte/Mozart zweifellos eine Zäsur in der Tradition dieses Mythos, die mit Tirso de Molina begann und die später bei Molière eine wichtige Fortsetzung fand. Ab diesem Moment wird eine andere Art Subversion dargestellt, nämlich eine, die auf Prozesse der "Entmaterialisierung des Körperlichen“ basiert, und im Kontext der Romantik Dynamiken transzendentaler Art anstrebt. Man denke z.B. - noch vor Peter Handke - an E.T.A. Hoffmanns Don Juan am Anfang des 19. Jh., in dem Don Juan nach dem Unendlichen und der Idealität (als Fluchtweg aus Nützlichkeitsdenken und Sicherheitsstreben der Bourgeoisie) strebt, die er nun für einen Augenblick durch den Somnambulismus erreichen kann. Diese Art Wahn subversiven Charakters ist als Macht des Lebendigen zu betrachten. Diese lässt sich auch bei Peter Handke aufzeigen, bei dem es zwar nicht um die Potenz verführerischer Künste geht, aber um die Affektkraft. Der Erzähler bei Handke sagt selbst, dass "es jetzt um keine Verführung mehr ging […]. Er [Don Juan]hatte eine Macht. Nur war seine Macht eine andere.“[1] Es handelt sich nun um eine Macht, die von einem Blick erzeugt wird, der die Frauen affektiert, um einen "Blick, der handelte“[2].

Inwiefern profitierst Du als Doktorandin vom GRK 1678?

Aufgrund der Vertiefung theoretischer Diskussionen habe ich die Gelegenheit, neue, bedeutende Impulse zu erhalten und diese furchtbar umzusetzen. Außerdem habe ich die Möglichkeit, meine Kenntnisse in den theoretisch, methodisch und thematisch relevanten Bereichen zu erweitern. Wichtig sind dabei die interdisziplinäre Gruppe und die Konfrontation mit anderen Fragestellungen und Methoden.

DH-Videoclip Adventskalender – Tür 22

Eine etwas unheimliche Vision von Big Data entwickelt Viktor Mayer-Schönberger, Professor für Internet Governance and Regulation, Oxford University, in einem im November diesen Jahres veröffentlichten Videos des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.

Dämmert ein goldenes Zeitalter für die Wissenschaft herauf? “Wir werden länger leben. Es wird uns besser gehen. Aber es bedeutet auch, ein wenig an Freiheit zu verlieren”, sagt Viktor Mayer-Schönberger, Professor für Internet Governance and Regulation an der Oxford University, zu den Perspektiven von Big Data für die Gesellschaft und für die Wissenschaften.

Das Interview entstand am Rande des Villa-Hügel-Gesprächs des Stifterverbandes am 6. November 2014. Dort ging es um die Frage, wie die Digitalisierung die deutsche Hochschullandschaft verändert. Welche Rolle spielen Daten für die Veränderung der Wissensgenese? (Quelle: YouTube http://youtu.be/2GkH41ml1ug)

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4532

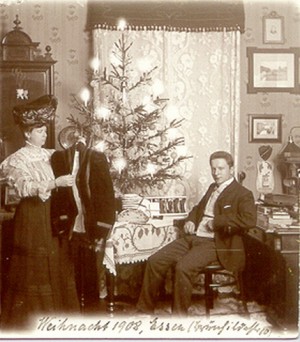

Weihnachten bei Wagners

Buchcover: Birgit Jochens (Hrsg.) Deutsche Weihnacht. Ein Familienalbum 1900-1945, Nicolai Verlag Berlin 2006

Wir wissen nicht viel über Richard Wagner und seine Frau Anna – nur, dass er Bahnangestellter war und begeisterter Hobbyfotograf. Alles andere können wir vermuten und durch unser Vorwissen ableiten. Im Jahre 1900 begann das Ehepaar Wagner vor Weihnachtsbaum und Geschenken per Selbstauslöser Fotos von sich zu schießen. Der gekonnt in Szene gesetzte Gabentisch sollte zu einer 44-jährigen Tradition werden.

Birgit Jochens präsentiert als – Herausgeberin – in ihrem Buch „Deutsche Weihnacht. Ein Familienalbum 1900-1945“ die Fotografien von Anna und Richard Wagner.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/12/23/weihnachten-bei-wagners/

Pariser Kanonistik im Schatten von Super Speculam. Eine Quaestionen-Sammlung aus den Jahren 1226/34 in der Handschrift Montecassino 448

Summary:The present contribution introduces and partially edits a hitherto unknown collection of 50 canonistic quaestiones. These texts are particularly significant because of their abundant use of legistic sources, which seems to infringe the prohibition of the study of Roman law inflicted on the University of Paris by Pope Honorius III in 1219 with the fatal constitution 'Super speculam' of 1219. The contradiction may be explained if the quaestiones are considered training materials which allowed canon lawyers to become familiar with the legistic sources as far as needed for their discipline without attending a full study of Roman law. However, this and other remedies conceived for the same purpose did not succeed in halting the decline of the Parisian decretist faculty induced by 'Super speculam'.

Der vorliegende Beitrag besteht aus drei Teilen mit separat durchnummeriertem Anmerkungsapparat und einer Abbildung:

I. Kodikologie, Paläographie und sonstiger Inhalt der Handschrift

II. Zur historischen Einordnung der Sammlung, zu ihrer Form und Struktur und zur Edition

III. Partielle Edition

Für die Einrichtung des Beitrags auf dem Blog möchte ich mich bei Herrn Dr. Martin Bauch, Deutsches Historisches Institut in Rom, vielmals bedanken. Der Beitrag ist hier zum Download als PDF verfügbar.

I. Kodikologie, Paläographie und sonstiger Inhalt der Handschrift

![Montecassino, Archivio dell’Abbazia Cod. 448, pag. 114-115: Ende q. 2 – Anfang q. 4. In der letzten Spalte (pag. 115b, links), ab der solutio von q. 4 viele Beispiele für das §-förmige s (vgl. Teil I, bei Anm. 10). [© Abbazia di Montecassino; Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von rev.mo Don Mariano dell’Omo OSB, Direttore dell‘Archivio]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1137/files/2014/11/Ausschnitt-Hs-Montecassino-300x211.jpg)

Montecassino, Archivio dell’Abbazia Cod. 448, pag. 114-115: Ende q. 2 – Anfang q. 4. In der letzten Spalte (pag. 115b, links), ab der solutio von q. 4 viele Beispiele für das §-förmige s (vgl. Teil I, bei Anm. 10). [© Abbazia di Montecassino; Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von rev.mo Don Mariano dell’Omo OSB, Direttore dell‘Archivio]

Die zusammengesetzte Handschrift hat folgenden Inhalt:[1]

A) pag. 1-66: Haimo von Auxerre, Expositio in epist. ad Romanos,[2] ohne inscriptio, inc.: Ab Achaia regione Grecorum a Corintho civitate metropoli scripsit apostolus Paulus ... expl. mut.: ... quem ego mittam vobis a patre; et alibi///; einspaltig, in einer anspruchslosen gotischen textualis, wohl italienisch, 1. Hälfte 14. Jh.

B) pag. 67-110: Bartholomaeus Brixiensis, Quaestiones dominicales et veneriales;[3] Titel nachgetragen von einer wohl ital. Kursiven des 14. Jh. Summa magistri Bartholomei Brixien. super decretales; ursprünglich ohne inscr.; Prolog; beide Teile ohne Unterbrechung, vollständig mit durchgehender Zählung in römischen Ziffern i-clxxv von etwas späterer Hand; Allegationen nach dem Liber Extra.

C) pag. 110-112: kanonistische Gelegenheitstexte; siehe unten.

D) pag. 113-158: die hier edierten Pariser Quaestionen.

Wie in allen Montecassineser Hss. so werden auch in dieser nicht Blätter, sondern Seiten (pag.) gezählt, hier insgesamt 158.

Das förmliche exlibris von 1505/06[4] steht erst pag. 67 marg. inf.; nachträglich wurde es pag. 1 marg. inf. von einer flüchtigen Hand des späteren 16. Jh. wiederholt. Daraus ergibt sich, dass die Teile A einerseits und B-D andererseits, die inhaltlich nicht zusammen passen und eindeutig unterschiedlicher Herkunft sind, erst nach 1505/6 zusammengebunden wurden.

Der kanonistische zweite Teil (B-D: pag. 67-158), der unter anderem unsere Quaestionen umfaßt, ist aus vier Sexternen zusammengesetzt, denen 3 Blätter fehlen: VI67-90, VI-191-112 / VI-1113-134, VI-1135-158; pag. 157/158 wurde als zunächst loses Blatt mit einem Falz an die Gegenseite 140 angeklebt. Das muß aber schon vor der Beschriftung erfolgt sein, denn der Text geht von pag. 156 nach 157 kontinuierlich weiter.

Die Pariser Quaestionen (pag. 113-158) weisen Reste einer Blattzählung auf, die vielleicht schon vom Schreiber des Texts angebracht wurde.[5] Nach der Zusammenfügung wurden die Blätter der beiden Teile zwar separat und von verschiedenen Händen, aber in der gleichen Weise mit römischen Ziffern gezählt[6]; offenbar geschah das erst nach Anbringung der Randzusätze, denn auf den Seiten 123 und 131 fehlen die Ziffern vi und x, weil hier die oberen Ränder schon mit Zusätzen bedeckt waren.

Die beiden Quaestionensammlungen (Texte B und D) sind von zwei verschiedenen, aber doch sehr ähnlichen und sicher zeitgleichen Händen in einer Schrift desselben Typs geschrieben: kleine und abkürzungsreiche gotische textuales wie sie im 13. Jh. lange und weithin besonders für scholastische Texte in anspruchsloser Gestaltung verwendet wurden und deshalb in der Fachlitteratur als litterae scolasticae bezeichnet werden.[7] Rein intuitiv würde ich die Schreiber in Frankreich oder England suchen.[8] Bei Bartholomaeus wirkt die Schrift enger, gedrängter, fließender, bei den Pariser Quaestionen etwas weiträumiger und gesetzter.[9] Ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal ist ein nur in den Pariser Quaestionen erscheinendes, gespaltenes s in Form eines Paragraphen-Zeichens,[10] das nicht ausschließlich, aber häufig und an manchen Stellen massiert auftritt. Die ungleichmäßige Verteilung dieses charakteristischen Graphems erlaubt keine klare Zuordnung zu verschiedenen Händen, sodass man gelegentliche Wechsel im Duktus, Federbreite und Schattierung der Schrift[11] wohl eher als Neuansätze derselben Hand denn als Indiz für die Beteiligung mehrerer Schreiber einschätzen muß. Während die Pariser Sammlung ohne jede Rubrizierung geblieben ist, wurden die Quaestionen des Bartholomaeus mit einfachen roten Rubriken und intern mit unbeholfenen roten Paragraphenzeichen versehen.

Es ist naheliegend, wenn auch nicht zwingend, dass die Pariser Sammlung mit ihren vorgregorianischen Allegationen vor 1234 niedergeschrieben wurde, während die Quaestionen des Bartholomaeus mit Sicherheit erst nach diesem Datum, kopiert wurden, anscheinend aber nur wenig später. Jedenfalls sind die beiden ursprünglich getrennten Faszikel (pag. 67-112 und 113-158) schon früh zusammengefaßt worden. Die gleichartigen Zählungen der Quaestionen beider Sammlungen stammen schon von einer einzigen, wohl nur wenig späteren Hand.[12] Außerdem weisen beide Sammlungen zahlreiche gleichartige ergänzende und kommentierende Randzusätze von ebenfalls kaum späteren flüchtigen notulae auf, von denen einige sicher von derselben Hand stammen.[13] In diesen Zusätzen wird in der Regel schon nach dem Liber Extra allegiert, in einem Ausnahmefall aber noch nach den Compilationes antiquae,[14] was dafür spricht, daß diese Randzusätze und a fortiori auch die Sammlung des Bartholomaeus sehr bald nach 1234 niedergeschrieben wurden. Unter anderem finden sich in diesen Randzusätzen Querverweise, die ebenfalls für eine frühe Zusammenführung der beiden Sammlungen sprechen, so wird bei Bartholomaeus auf die Pariser q. 40 als similis infra in antiquis verwiesen,[15] bei den Pariser Quaestionen mehrfach auf die quaestiones B.[16]

C) pag. 110-112, auf diesen drei Seiten, die nach dem Ende der Quaestionen des Bartholomaeus zunächst leer blieben, wurden nach und nach einige kanonistische Gelegenheitstexte eingetragen:

a) pag. 110a-b: eine Einzelquaestio, von einer kleineren notula, weder die von Bartholmaeus, noch die der Parisienses, aber beiden ähnlich und sicher zeitgleich:

Quidam abbas in capitulo suo omnibus suis monachis presentibus reddidit rationem sue administrationis, id est coram omnibus computavit prout de iure est. Facto compoto(!) omnes de abbate se laudaverunt et compotum ipsius approbaverunt et tamquam laudabilem receperunt, et significaverunt omnes suo episcopo per litteras sigillo conventus sigillatas quod optime computaverat ille abbas et multum ipsum abbatem commendabant. Postea quidam ex illis monachis qui huic facto interfuerat, vult accusare abbatem de dilapidatione et de mala administratione. Queritur utrum debeat audiri. Quod non debeat audiri probatur extra de accus. Nulli (X 5.1.5), extra de probat. Per tuas (X 2.19.10), extra de transact. Ex litteris (X 1.36.6) ... Contra quia videtur quod debeat audiri et convenire possit arg. ff de divortiis Divortium (Dig. 24.2.3), de penitenti dicit: ‚si in brevi uxor reversa est‘ ... Si parum dannificasset abbas, dicendum videtur quod monachus non deberet audiri ut probatur extra de donat. Ceterum (X 3.24.3) quia pro modico non datur restitutio ...

Von derselben Hand folgen noch 20 schwer lesbare Zeilen, deren unklare Anordnung nicht erkennen läßt, ob sie noch zu der Quaestio gehören sollen oder nicht.

b) pag. 110b: Anschließend von zwei deutlich späteren, flüchtigen notulae in der Art einer informellen und provisorischen Aufzeichnung, vielleicht nach Diktat, zunächst ein paar legistische Allegationen, dann das Thema einer nicht identifizierten Quaestio[17] sowie die Themata der qq. veneriales 82-91 des Bartholomaeus Brixiensis.

c) pag. 111a-b: Fünf Formeln für Kommissionsschreiben der päpstlichen Poenitentiarie:

§ Forma absolutionis pro incendiariis: Petrum latorem presentium qui incendia perpetravit ad vos auctoritate domini pape nobis specialiter in hac parte commissa remittimus iuxta formam ecclesie absoluturum introitu sibi ecclesie restituto, mandantes eidem ut quibus dampna per incendia intulit, satisfaciat competenter. Vos autem iniungatis ei pro modo culpe penitentiam salutarem. Datum etc. ut supra.

§ Hec est forma dispensationis super defectum natalium, et notandum quod non debet committi nisi diocesano: Venerabili in Christo patri ... Dei gratia episcopo. Frater (d.h. der Poenitentiar) ... salutem in Domino. Constitutus in presentia nostra P. clericus vestre diocesis nobis humiliter supplicavit ... Datum ... pont. domini ... (primi gestrichen) quarti anno secundo.

§ Super eodem pro nobilibus tantum vel aliis personis dignis dispensatonis gratia.

Illegitime genitos quos vite decorat honestas ... Cum itaque sicut in nostra proposuisti presentia ... Datum etc. ut supra.

§ Forma dispensationis pro eo qui post iniectionem manuum in clericos vel presbiteros recepit ordines sacros vel ministravit in susceptis absolutionis beneficio non optento. Et notandum quod si pro secularibus est, debet scribi vel abbati vel priori suo.

Sua nobis P. presbiter lator presentium petitione monstravit ... Nos igitur vobis committimus auctoritate domini pape nobis specialiter in hac parte commissa ... Datum etc. (ut fehlt) supra.

§ Forma de absolutione super iniectione manuum sine dispensatione.

Petrum latorem presentium qui in quosdam presbiteros et alios clericos manus violentas iniecit ad vos auctoritate domini pape nobis specialiter in hac parte commissa remittimus ... Datum etc. ut supra.

Zierliche Kanzleischrift des 13. Jh., die paläographisch gut in einen der Pontifikate mit der Ordnungszahl IV der zweiten Hälfte des Jahrhunderts passt (vgl. den Datierungsrest der 2. Formel). Möglicherweise bezeugt dieser Text eine Zwischenstation dieses Teils der Handschrift an der Kurie auf ihrem Weg von Frankreich nach Montecassino.

d) pag. 112: Rubrikenverzeichnis der Quaestionen des Bartholomaeus Brixiensis mit Anzahl der zu jeder Rubrik gehörigen Quaestionen und, von zweiter Hand, durchlaufender Zählung des Gesamtbestands.

II. Zur historischen Einordnung der Sammlung, zu ihrer Form und Struktur und zur Edition

Die Sammlung ist nicht zu verwechseln mit anderen “Quaestiones Casinenses”, die schon früher bekannt gemacht worden waren.[1] Auf die vorliegende Sammlung, die nur in dieser Handschrift als codex unicus überliefert ist, hatte ich schon mehrfach hingewiesen.[2]

Wie in Teil I dargelegt, spricht der enge kodikologische und paläographische Zusammenhang mit den Quaestionen des Bartholomaeus Brixiensis, die in der Handschrift vorausgehen und erst nach 1234 abgeschrieben sein können, dafür, daß auch die Pariser Quaestionen wohl kaum lange vor diesem Datum niedergeschrieben wurden. Für die Bestimmung ihrer Abfassungszeit ist entscheidend, daß neben zahlreichen Allegationen aus den Compilationes Antiquae I-IV auch schon die Compilatio V allegiert wird;[3] das geschieht zwar nur ein einziges Mal, hier aber korrekt und eindeutig im Grundtext. Damit ist gesichert, daß dieser nach dem 2. Mai 1226 niedergeschrieben wurde.

Die Herkunft aus Paris erscheint angesichts der vielen dorthin weisenden Bezüge unzweifelhaft. [4] Dabei bleibt aber noch zu erklären, ob und wie sich dieser Text in das Milieu der dortigen Kanonistik einordnen läßt, deren Produktion sich seit 1219 auf wissenschaftlich anspruchslose Hilfsliteratur verlagert.[5] Besonders überraschend ist die intensive Berücksichtigung der legistischen Quellen,[6] die nur schwer mit dem fatalen Legistikverbot Honorius’ III. zu vereinbaren ist, ein Problem, das sich übrigens in gleicher Weise für die Quaestiones Andegavenses stellt, die ebenfalls aus Paris stammen, und in denen die legistischen Allegationen “la part du lion” für die Argumente liefern.[7] Vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Dekadenz der Pariser Dekretistenfakultät, die schlagartig mit Super specula einsetzte, werden diese und andere Quaestionensammlungen zu auffälligen Sondererscheinungen, die schon wegen dieses rechtsgeschichtlichen Kontexts Beachtung verdienen.

Auf den ersten Blick erscheinen derartige Erzeugnisse, die jedenfalls eine beträchtliche legistische Kompetenz verraten, geradezu rätselhaft: wie war es möglich, im Schatten von Super speculam Hunderte von legistischen Quellentexten aufzusuchen, zu studieren und zu erörtern?[8] Was unsere Sammlung betrifft, auf die wir uns hier beschränken, so ergibt sich eine Erklärung am ehesten aus der Betrachtung ihrer Form und Struktur. Wir haben offensichtlich quaestiones disputatae vor uns, die nach dem schulmäßigen Schema von thema - argumenta pro und contra – solutio aufgebaut sind.[9] Geringfügige Indizien lassen noch einen mündlichen Vortrag als ursprüngliche Quelle erkennen,[10] der anscheinend von einem Hörer in der Form einer reportatio aufgezeichnet wurde. Es spricht aber vieles dafür, daß unser Text schon eine direkte oder indirekte Kopie der ersten schriftlichen Fixierung darstellt, also einen mehrstufigen Überlieferungsprozess durchmachte, bei dem sich ursprüngliche Hörfehler mit zusätzlichen Kopierfehlern kumulierten. Schon unsere partielle Edition zeigt, daß der Text von sprachlichen und sachlichen Fehlern wimmelt, die von unbeholfener Orthographie,[11] über elementare Grammatikfehler[12] bis zu korrupten Allegationen reichen,[13] häufig den Sinn bis zur Unverständlichkeit entstellen[14] und den Eindruck hinterlassen, daß der Hörer und/oder der Kopist nur mangelhaft latinisiert war und die juristische Terminologie und Argumentation an vielen Fällen nicht verstanden hat. Zu den zahllosen Einzelfehlern kommen Kompositionsmängel wie die unklaren Expositionen zu den qq. 10, 36, 41 oder die fehlenden solutiones für die qq. 6, 28, 30, 39.[15] Zwar hat der Kopist und wohl auch ein zusätzlicher Korrrektor versucht, diese Mängel zu bereinigen, was aber nur teilweise gelungen ist und gelegentlich noch zu Verschlimmbesserungen geführt hat. Deshalb verbietet sich eine Klassifizierung als quaestiones redactae in dem theoretischen Sinn einer sprachlich, formal und sachlich bereinigten Fassung.

Auf der anderen Seite findet man aber gelegentlich ambitiöse Erweiterungen wie die sog. Quare,[16] die neben den legistischen Allegationen einen weiteren Import aus der grundsätzlich verbotenen Schwesterdisziplin darstellen. Schließlich sind noch die Spuren improvisierter und flüchtiger, anscheinend mehrfacher Bearbeitung zu berücksichtigen, die sich in vielen Zusätzen am Rand niedergeschlagen haben. Dazu gehören auch Ansätze, einzelne Quaestionen(gruppen) den Titeln der Dekretalen zuzuordnen,[17] die aber nur teilweise zum tatsächlichen Inhalt der Quaestionen passen und deshalb als ungeschickter sekundärer Systematisierungsversuch zu betrachten sind, der sicher nicht den ursrpünglichen Intentionen der Sammlung entspricht.

Zusammengenommen führen alle diese Erscheinungen zu dem Schluß, daß unsere Sammlung informelles Übungsmaterial überliefert, das nicht zur weiteren Verbreitung bestimmt war, sondern dazu diente, die juristische Argumentationstechnik zu erlernen und auf konkrete Situationen anzuwenden. Dieser Zweck entspricht ja durchaus dem Zweck und Wesen der Gattung[18] und wurde z. B. von Roffredus ausdrücklich als Motiv für seine Sammlung hingestellt.[19] In unserem Fall ist der Übungscharakter in der Doppelquaestio 48 und 50 mit Händen zu greifen:[20] einerseits wurde mit q. M 50 - direkt oder indirekt - q. Andegav. 14 wortwörtlich übernommen, nicht ohne zahlreiche Fehler, die einmal mehr die sprachliche und sachliche Inkompetenz unseres Schreibers bezeugen; dann wurden die Argumente pro erweitert. Und schließlich wurde die gesamte Quaestio in Gestalt der q. M 48 mit demselben Thema und derselben Lösung noch einmal durchgespielt, wobei nur die Argumente mehr oder weniger umgestaltet wurden. Hier ist die Übungsfunktion so deutlich, daß man von Spielmaterial oder mit Stephan Kuttner von “cookery book”[21] sprechen möchte.[22]

An diesem Punkt öffnet sich nun auch eine Erklärung für den reichlichen Gebrauch der Quellen des römischen Rechts: offenbar haben wir propädeutisches Material vor uns, das unter anderem zum Erlernen der juristischen Argumentation diente und speziell zum Auffinden, Zitieren und Verwenden der Quellen des römischen Rechts. Diese Fertigkeiten konnten in der Form der Quaestio unterhalb der Schwelle eines legistischen Vollstudiums eingeübt werden, das durch Super speculam für die Universität Paris untersagt war. Die disputationes erweisen sich also als ein weiteres Mittel, mit dem die Pariser Kanonisten versuchten, sich in dem wissenschaftlichen Gefängnis des Legistikverbots einzurichten. Bekanntlich erfand man in dieser Notlage alle möglichen Umwege, um sich die legistischen Kenntnisse anzueignen, die nach unbestrittener Auffassung auch für das Studium des Kanonischen Rechts unumgänglich waren.[23] Wir brauchen nur daran zu erinnern, daß mit den Casus legum sive suffragia monachorum in Paris wenig später eine weitläufige Gattung der kanonistischen Literatur entwickelt wurde, die in anderer Form genau demselben Zweck diente.[24] In diesem Rahmen sind offenbar auch unsere Quaestionen zu sehen, mit denen man im Unterschied zu den Casus legum versuchte, eine traditionsreiche Gattung der kanonistischen Literatur für die Einübung juristischer und speziell legistischer Argumentation zu nutzen. Allerdings konnten alle diese Bemühungen nicht den Niedergang der Pariser Dekretistenfakultät aufhalten, die nach 1219 literarisch vollkommen unproduktiv wurde und sich auch im Spätmittelalter nie wieder erholte.[25] In der Zeit des voll entwickelten ius commune mußte sich der erzwungene Verzicht auf das römische Recht für die wissenschaftliche Kanonistik wie ein Berufsverbot auswirken. Der mit Super speculam beabsichtigte und mit der Blüte der theologischen Fakultät auch erreichte Erfolg einer Förderung der Theologie war mit der Dekadenz der Pariser Dekretistenfakultät teuer erkauft.

Wir begnügen uns mit diesem Versuch, unsere Quaestionen in ihren rechtshistorischen Zusammenhang einzuordnen. Gründliche Einzelanalysen, die systematische Suche nach Vorlagen und Vergleiche mit anderen mehr oder weniger eng mit Paris verbundenen Quaestionensammlungen wären sehr erwünscht und würden mit Sicherheit noch wichtige Einsichten in die dortige Situation bringen.[26]

Der nur in dieser Handschrift überlieferte Text ist oft schwer und nicht eindeutig lesbar. Zudem wird er, wie schon gesagt, von unbeholfen wirkender Orthographie sowie von zahlreichen sprachlichen und sachlichen Fehlern vielfach bis zur Unverständlichkeit entstellt. Der Text weist viele, häufig interlineare Korrekturen sowie ebenfalls zahlreiche und oft längere Ergänzungen am Rand auf. Viele der Korrekturen wurden anscheinend noch vom Schreiber angebracht, die Randzusätze dagegen offenbar von anderer Hand.[27]

Entsprechend einem Verfahren, das bei der Edition scholastischer Quaestionen oft angewandt wird, begnügen wir uns mit partieller Wiedergabe des Texts, welche die Struktur und die Problematik der einzelnen Quaestionen erkennbar macht, indem die Themata in der Regel vollständig wiedergegeben werden, für die pro und contra-Argumente dagegen nur die Anfangssätze und längere solutiones verkürzt, aber so, daß die vom Autor vertretenen Lösungen inhaltlich nachvollziehbar bleiben.[28]

Unsere Transkription sucht einen Mittelweg zwischen strikter Wiedergabe der Handschrift und der Herstellung eines verständlichen Texts: kleine und leicht erkennbare orthographische und grammatische Fehler bleiben unkorrigiert; dagegen werden sinnentstellende und unverständliche Lesarten in den kritischen Apparat verwiesen und im Obertext ersetzt, ggf. mit Hinweisen auf paläographische Unklarheiten, Korrekturversuche usw.[29] Dies gilt auch für die Allegationen, die im Obertext immer in normalisierter Form erscheinen. Die verworfenen Lesarten, die im Apparat notiert werden, entsprechen grundsätzlich nur den im Obertext ersetzten und mit einer Anmerkungsziffer versehenen Wörtern. Ziffern werden in Minuskeln wiedergegeben, nur Geldsummen in Majuskeln. Nicht identifizierte Allegationen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Siglen, Zeichen, Abkürzungen

M: Hs. Montecassino 448

A: quaestio Andegavensis 14 in der Edition Fransen (wie Anm. 7)

/xxx/: Seitenwechsel in der Hs. M

(?): unsichere Lesung

(!): ungewöhnliche oder falsche Orthographie oder Grammatik in der Hs.

exp.: expungiert, d.h. durch Punkte unter der Zeile getilgt

*: nicht identifizierte Allegationen

ders.: derselbe

a.a.O.: am angegebenen Ort

ND: Nachdruck

III. Partielle Edition

/pag. 113/ Presens huic operi sit gratia neumatis almi.[1]

<1> Ita constitutum est in regno[2] Francie totius quoniam si aliqui mercatores venissent ad nundinas sunt in conductu regis donec ad terram comitis Campanie. Postea sunt in conductu comitis Campanie, ita quod si aliquid amitterent, comes teneretur restituere. Quidam mercatores de Lombardia venerunt ad nundinas. Cum essent in terra comitis, capti fuerunt ab hostibus comitis; petierunt a comite quod dampna sibi restitueret. Cum nollet restituere, iverunt ad propria. Postea quidam miles de terra illius comitis accessit ad partes illas; captus fuit ab illis mercatoribus ita quod oportuit eum ut satisfaceret pro predicto comite. Ipse reversus petit a comite quod solveret pro ipso. Queritur utrum possit cum effectu.

Videtur quod sic; dicit lex quod si habeam colonum in predio meo et propter inimicitias suas combusta fuit domus mea ... In contrarium videtur quod comes nullo modo teneatur restituere isti militia, quia si comes esset presens in Lumbardia ubi captus fuit iste miles non teneatur respondere ...

Solutio. Miles non habet actionem contra comitem, quia[3] cum habeat actionem contra alium videlised contra mercatores qui ipsum vi detinuerunt sicut probatum est; et ad hoc facit ff[4] de cauptionibus[5]* l. ii in fine et ff de eo per quem factum fuerit l. ultima (Dig. 2.10.3)[6].

<2> Constitutum fuit in civitate Parisiensi propter multitudinem causarum quia officialis non potuit omnes causas terminare nisi quod ipse habeat coadiutores qui possent ferre sententias; constitutum fuit tamen quod illi coadiutores ferrent sententias de consilio magistrorum legentium in Decretis; constitutum tamen fuit quod[7] officialis exequeretur sententias illorum coadiutorum. Non obstante aliquo consilio[8] precedentis statuti sententiaverunt illi coadiutores sine consilio magistrorum, mandant officiali quod exequatur sententias. Queritur utrum sint[9] audiendi.

Videtur quod sic ... /114/ ... In contrarium videtur ...

Solutio. Si sciat iste executor quod late sunt sententie ille non de concilio magistrorum, non tenetur ipsam exequi, intelliguntur enim late contra canones vel constituta, unde non tenetur sicut probatum est ... de eo notatur in primis de matr. contr. contra interd. eccl. c. I et per totum (Comp. I 4.17.1).

<3> Talis erat consuetudo in quadam ecclesia quod canonici absentes tantum percipiebant quantum presentes. Episcopus loci convocatis presentibus qui erant in ecclesia quibusdam absentibus qui erant in scolis statuerunt(!)[10] quod absentes nichil haberent de cetero. Queritur utrum valeat talis constitutio in preiudicium absentium.

Quod sic videtur ... /115/.... In contrarium quod non valeat videtur ... ...

Solutio. Ad evidentiam huius questionis dicendum est quod sicut a maiori parte etc. dicendum est quod refert quando aliquid est commune utrum sit commune pluribus non ut collegiatis sed ut[11] singulis; et in hoc casu quod sit a maiori nichil est, nisi omnes sentiant ... et extra iii de const. Cum omnes et Cum M. Ferrariensis[12] (Comp. III 1.1.1 und 5).

<4> Quidam canonici in ecclesia sua statutum de certo numero canonicorum habendo fecerunt et iuraverunt quod nullum ultra numerum reciperent. Postea receperunt Titium quendam bonum clericum protestantes quod a suo proposito vel statuto non recederent sed illud servare volebant. Deinde episcopus vult pro utilitate quod alium recipiant ultra numerum statutum. Ipsi excipiunt de numero statuto et iurato. Queritur utrum possint recipere.

Videtur quod ressipi non debet quia ipsi iuraverunt quod nullum reciperent ultra numerum statutum ... In contrarium videtur ... /116/

Solutio. Ad hoc dicendum est quod non debent eum in canonicum nec in fratrem resipere quia liced protestationi renuntiassent semel venendo contra, non tamen potuerunt ei renuntiare cum fuerit iuramento firmata. Decretales que dicunt quod unico actu renuntiatur constitutioni non locuntur in constitutionibus[13] firmatis iuramento. Ipsi enim nec facto suo nec dicto possunt renuntiare illi constitutioni quia non possunt venire contra iuramentum suum sine dispensatione superioris ut allegatum est supra.

<5> Talis est consuetudo in quadam ecclesia vel iuramento firmata ut nullus esset canonicus nisi de legitimo matrimonio esset natus. Erat etiam consuetudo quod quisque esset abbas cuiusdam[14] monosterii(!) illius civitatis, esset canonicus[15] illius ecclesie. Quidam de non legitimo matrimonio natus electus fuit in canonicum illius monosterii(!) et dispensatum fuit cum eo ut esset abbas; vult esse canonicus. Queritur utrum possit.

Quod repelli non debeat sed admitti videtur ... Contra: quod non debeat esse canonicus videtur ... /117/ ...

Solutio. Distingendum est utrum esse canonicus sit de substantia illius prelationis vel unus potest esse sine <?>[16]. Si sit de substantia, non est necesse iterum dispensare; alioquin necessaria est dispensatio specialis[17].

<6> Commune cuiusdam civitatis statuit quod vinum quod vendi consuevit ad viii venderetur pro x et vinum quod consuevit vendi pro x venderetur pro xii; illi iiiior denarii cederentur[18] ad debita civitatis persolvenda. Clerici vendunt vinum suum; totum precium volunt retinere et nichil ad debita civitatis persolvenda tradere. Queritur quid iuris.

Quod clerici possunt contradicere primo videtur ... In contrarium videtur ... /118/ ...

Iterum soluto matrimonio solvi mulieri et dos debet. Si tamen ei nichil noceat et alii possunt, eam alteri promittere tenetur, ff de absoluto matrimonio lege secunda (Dig. 24.3.2), ff de aqua cotidiana et esti. l. i § Illud (Dig. 43.20.16).[19]

<7> Clam quidam obligatus[20] est statuere denarios ad anniversarium cuiusdam. Statuit quod quedam predia inutilia darentur in emphitesim pro pensione illa solvenda in die anniversarii eiusdem sub certa pena; nichilominus rato manente contractu emphiteta solvi[21] possunt. Interdum decessit duobus heredibus relictis quorum unus bene solvit, alius cessavit per biennium absolutione, tertio anno pensionem duorum annorum precedentium et illius anni amministratori ecclesie persolvit. Ecclesia hoc persipiens(!) vult utrumque heredem repellere et agere in penam ad solidum. Queritur utrum possit.

Et videtur quod sic ... Contra. Videtur ad instar eius quod dicit lex ... /119/ ...

<Solutio>. His rationibus videtur quod ecclesia non est audienda quod verum. Nec obstant varia contraria quia omnia faciunt ad hoc quod pena sit commissa et hoc verum est de rigore iuris et sicut commissa fuit contra testatorem ita contra heredes. ... Si enim semper subveniretur ecclesie quicumque prelatus deciperetur et in modicis dampnis ecclesia numquam inveniret cum quo contraheret ad instar minoris qui in omni dampno restituitur. Nam si hoc esset non inveniret cum quo contraheret et sic commercium quodammodo minori interdiceretur ut ff de minoribus Quod si minor[22] § Non semper (Dig. 4.4.24 § 1).

<8> Consuetudo erat in Francia quod uxor debet habere medietatem mobilium mariti si maritus premoriatur. Accidit itaque quod quedam mulier fecit pactum cum viro suo ut esset contenta tertia parte mobilium et iuravit quod non peteret plus. Exinde confectum est instrumentum sigillo decani Parisiensis sigillatum et in eo subscripserunt plures testes. Modo vult venire contra et repetere medietatem mobilium. Queritur utrum possit.

Videtur quod potest ... Contra videtur ...

Solutio. Credo quod ista mulier debet servare conventionem in rem[23] ex quo iuravit per illam decretalem extra iii de iureiur[24] c. i (Comp. III 2.15.1). Nec obstat quod obicitur de renuntiatione sive de repudiatione ... Et opinio Martini et Innocentii[25] concurrunt quia valet iuramentum super re dotali non petenda prestitum ut extra iiii de iureiur. Cum contingat; et si vis plus habundare in allegationibus recurre ad decretalem illam extra iii de despons. impub.[26] Ad dissolvendum (Comp. III 4.2.1); ibi invenies de repudiatione[27] et renuntiatione.

<9> Quedam prebenda est collata cuidam scolari ab episcopo Parisiensi in quo loco consuetudo erat quia nullus haberet fructus prebende sue sine residentia. Ille[28] ignorans[29] talem consuetudinem illam iuravit observare. Modo queritur utrum non obstante tali iuramento vel consuetudine posset fructus petere.

Et videtur quod sic quia non cogitaverat de talli consuetudine ... In contrarium probatur ...

<Solutio> Ad hoc potest dici quod quamvis constitutio Innocentii predicta[30] videtur illum adiuvare quia non obstante consuetudine etc. Quia vero loquitur de iuramento quamvis papa credat quod quilibet habens prebendam debeat iurare, tamen ex quo iuravit dico quod non potest petere sine arbitrio sicut papa dixit non obstante consuetudine etc. Si vellet dixisset non obstante iuramento. Sed non est verisimile quia velit aliquem venire contra iuramentum suum, extra iii de rescr. Constitutus (Comp. III 1.2.9).

<10> Rex Francorum per longissimum tempus exigit a clerisis(!) Pariciensibus(!) sicut a laysis(!) exactiones quia illi tenebantur cum propriis equis annonam suam in horrea sua venire.[31] Istud modo nolunt[32] reddere. Rex allegat consuetudinem que a temporis[33] recordatione fuit servata. Quero utrum sit rex audiendus.

Dicitur quod sic ... In contrarium probatur ... /120/ ...

Solutio. Ad hoc dicunt quod talis consuetudo non valet quia tale(!) sit inaudita quod non sit inter sordida munera computata, C. de sacrosanctis eccl. l. Ad instructiones[34] (Cod. 1.2.7); ut dico lex illa calliditatem continet potius quam servitutem[35] aliquam. Unde enim sit fintus(!) quedam quam petit rex a clericis et contra ius, in hoc non potest habere bonam fidem nec ab aliquo potuit haberi. Unde talis consuetudo non potuit prescribi quia non potest valere ut ius nec tamquam lex. Si esset constituta in clericos a layco, per illam legem Hoc videtur* (vgl. Dig. 50.17.29) diuturnitas temporis non potest eam convalecere(!).

<11> Quidam miles de consuetudine habuit ius faciendi nundinas in terra cuiusdam abbatis die certo et semel in anno. Die qua debuit facere nundinas festum cadit purificationis beate Virginis. Episcopus loci excommunicavit omnes venientes die illa ad nundinas et ita amissit ille nobilis nundinas die illa. In crastino vult facere nundinas.

Videtur quod abbas non potest prohibere ipsum ... Contra videtur quod non potest facere ibi nundinas invito abbate ...

Solutio: respondeatis ad istam questionem prout distinguit lex quia multum refert[36] utrum servitus imponitur luminibus que nunc sunt vel simpliciter; si illis que nunc sunt, de futuris luminibus non intelligitur servitus imposita[37]. A simili potes dicere si iste debuit facere nundinas die certo, in aliis diebus facere non poterit, si simpliciter poterit in alio die. Legem que ita distinguit[38] habes ff de servitutibus urbanorum[39] prediorum in illa lege Si servitus (Dig. 8.2.23).

<a>[40] Quare dicit lex quod pupillus auctoritate tutoris interveniente obligatur, Inst.[41] de inutil. stipul. § Pupillus[42] (Inst. 1.3.19.9), patris vero auctoritate interveniente non obligatur. Que est ratio diversitatis, Inst. e. t. § Sed parentis[43] (l.c. § 10 finis).

<b> Quare dicit lex quod si nuntiam alicui alienam pecuniam ut meam et recepi fideiussorem nulla est fideiussio. Sed ponamus quod pecunia fiat mea ... Solutio: fideiussio est accessio principalis debiti ... bene facit lex que dicit quod eadem est obligatio rei et fideiussoris, ff de actionibus et obligationibus i § Sed aut[44] (Dig. 44.7.1.8).

<c> Quare dicit lex quod libertus non potest vocare patronum in ius, etiam si tutor potest vocare vel curator ut ff de in ius voc. Eum qui (Dig. 2.4.24?) in fine legis, libertus vero si fuerit tutor, potest vocare patronum in ius bene[45] ut ff e. t. Quesitum (Dig. 2.4.16).

..<12>[46] Quidam impetravit litteras a papa ad iudices delegatos decanum et cantorem et R. canonicos Parisienses. Multi erant canonisi(!) qui hoc nomine R. vocabantur. Citatus reus non vult respondere per litteras dicens quod huiusmodi littere non valent cum tertius iudex sit incertus. Queritur utrum teneatur respondere ...

Primo videtur quod sic quia verba sunt interpretanda potius ut res valeat quam pereat[47]... Contra videtur quod littere non valeant ... /121/ ...

Solutio: Dico quod huiusmodi littere valeant et ille debet esse iudex quem actor primo elegerit sicut contingit in lege. Pluribus enim procuratoribus datis ille erit procurator qui primo adierit procurationem ut ff de procuratoribus l. Pluribus (Dig. 3.3.32) ... Hoc fuit introductum in favorem heredis ne heres ledatur in dubio solvendo legatum; hic autem[48] nulla erit lesio rei si cogatur iuri parere.

<13> Queritur de illa generalitate que in litteris apponi consuevit scilicet super quibus re et rebus aliis utrum de iniuriis post litterarum impetrationem emergentibus possit aliquis conveniri per generalitatem ...

Et primo videtur quod sic ... Contra videtur quod non possit agere; dicit enim lex ...

Solutio: distinguo utrum iniurie postea emergentes tangunt causam principalem aut non; si non, non potest super iniuriis postea irrogatis adversarium convenire rationibus ultimo assignatis. Si vero tangunt quia non permittit reus actori propter suam potentiam causam suam prosequi, tunc iudex delegatus ex officio suo potius quam auctoritate rescripti poterit de tali iniuria cognoscere ut extra I de off. iud. del. c. v (Comp. I 1.21.5).

<14> Postea fuit quessitum in hunc modum. Aliquis impetravit litteras. Reus dicit quod non teneretur illis respondere quia per falsi suggestionem et veri suppressionem sint impetrate. Queritur cui incumbit probatio.

Videtur quod actori quia dicit lex ... In contrarium videtur quod reo incumbit probatio ...

Solutio: ergo dico quod istud est verum regulariter quod reo, qui excipit contra rescriptum suum, incumbit probatio potius quam actori. Contaria vero inducta intelligo quando aliqua presumptio est contra rescriptum, ut puta[49] si fuerit rasum[50] cancellatum vel ammissum; et in hoc casu incumbit probatio actori et non reo et sic loquitur lex illa C. de fide instr. lege ultima (Cod. 4.21. 22).

<15> Titius et Seius accesserunt ad curiam Romanam ut impetrarent litteras a domino papa; et Titius erat excommunicatus coram iudicibus. Obicitur litteras non valere pro eo quod sunt ab excommunicato impetrate. Modo queritur utrum debeant valere pro illo qui non erat excommunicatus.

Et videtur quod non valeant ... Contra videtur; nam dicit Deus quod peccata teneant suos auctores[51] ... /122/ ...

Solutio: Mihi sine preiudicio melioris sententie videtur quod iste qui cum excommunicato litteras impetravit, si hoc facit dolo vel fraude, ei non prosint et debet carere commodo litterarum; si[52] non, littere quo ad ipsum debent valere ut superius allegatum est.

<16> Quidam impetravit litteras a domino papa ad episcopum Parisiensem ut sibi conferret primam vacaturam in diosesi(!) Parisiensi. Ita fuit postea quod quidam qui habuit duas prebendas mortus(!) est, alteram habebat maiorem alteram minorem. Iste petit quod sibi detur maior prebenda. Queritur an sit audiendus an non.

Dicitur quod sic tali ratione ... /123/ ...

In contrarium probatur quod minor prebenda debeat dari isti clerico ...

Solutio: ad hoc posumus dicere ad superius allegatum: inspecta qualitate persone scientia honestate morum et nobilitate debet ei episcopus providere ut si maior sit conferat ei maiorem, si minor conferat ei minorem. ... et secundum merita personarum et laborem dividanda(!) sunt stipendia ut ibi Ius militare (D. 1 c. 10).

<17> Quidam impetravit litteras a papa ad iudices delegatos; fecit reum citari et in ipso citatorio totus tenor autentici continebatur transcriptus a iudicibus delegatis. Reo comparente ad diem assignatum iudices volunt procedere; ipse petiit ut autenticum producatur ut ipsum possit videre et deliberare quia per illud iudices habent iurisdictionem. Actor vero dicit quod reus in citatorio habuit tenorem autentici et quod amisit paratus est iurare. Reus vero dicit quod non debet procedere nisi prius videat id originale ex facto. Queritur quid iuris sit.

Et quod in hoc casu sufficiat exemplare multis rationibus videtur ... /124/ ... In contrarium videtur quod ex quo non producitur ipsum instrumentum, non est aliquo modo exemplificandum. Nam dicit lex ...

Solutio. Distinguendum est utrum instrumentum transcriptum sit auctoritate[53] iudicis vel non. In primo enim casu stetur exemplari, in secundo non ... quod vero obicitur quod debet sufficere pro bono amissionis instrumenti non obstat quod lex illa Si ad post* in casu speciali loquitur et est ratio specialitatis odium furis; aliter enim rationaliter optinet contrarium, in iii de privileg. Cum[54] olim (Comp. III 5.16.2).

<18> Questio talis est. Titius destinavit procuratorem suum ad curiam Romanam ad impetrandum et contradicendum contra adversarium suum Sempronium; et contigit quod iste procurator invenit Sempronium in curia qui volebat impetrare litteras contra Titium. Et cum iste Sempronius esset excommunicatus impetravit rescriptum de consensu procuratoris qui sciebat ipsum excommunicatum. Verum cum sperabat quod, quamvis non proponeret exceptionem excommunicationis contra Sempronium qui impetrabat, credebat tamen quod posset proponere coram delegatis[55]. Reversus ad propria vult Sempronius uti litteris impetratis. Obicit Titius: Frater agere non potes quia tempore impetrationis excommunicatus eras. Replicabat impetrans: Bene exciperes nisi de consensu procuratoris cui ego existens excommunicatus impetrassem[56].

Primo queritur utrum Titio domino competebat ista exceptio. Et primo videtur esse probandum quod sibi competet ... Contra videtur esse dicendum quod iste dominus excommunicationem a procuratore suo omissam non possit proponere. /125/ Dicit enim lex ... extra iiii de off. iud. ord. dec. i (Comp. IV 1.12.1), dic ut ibi

In ista questione sine preiudicio melioris sententie dicere potestis[57], quia factum istius procuratoris iuri puplico, quod est ut exommunicati debeant evitari, renuntiari in preiudicium domini sui non potuit, sicut et ego video quod voluntas testoris(!) ius puplicum non remittat ut ff de aministratione tut. l. Quidam decendens(!: Dig. 26.7.5.7); ff de bonis liberatorum(!) l. Cum dona*[58]; et hoc dico maxime factum procuratoris non nocere domino.

Item de hoc quod secundo loco fuit quesitum, utrum isti iudices per tales litteras ab excommunicato impetratas dati posint impetrantem in expensis condempnare ad instanciam excipientis lata interlocutoria quod littere non valebunt.

Primo videtur quod non ... Contra: constat quod victus[59] victori in expensis condepnandus est ...

In ista questione dicere potestis quod hodie non est[60] questio quia60 determinatur hodie quod iudex appellationis debet remittere appellantem ad eum a quo appellaverit et condempnare eum in expensis ut extra iiii de appell. Ut debitus honor (Comp. IV 2.12.3).

<19>[61] Aliquis impetravit litteras contra adversarium suum ad archidiaconum Parisiensem non expresso nomine. Plures erant archidiaconi Parisienses. Volebat actor quod alter de causa conoseret(!); reus nollebat(!) quod alius dicat[62] quod de ipso papa senterat(!). Queritur quis debeat esse iudex.

Dicitur quod neuter debeat esse iudex ... Contra quod autem ille debeat esse iudex quam(!) actor elegit videtur ...

Solutio: quod reus possit eligere videtur quod favoraliores(!) est rei quam actores(!), ff de reg. iuris Favorabiliores (Dig. 50.17.125). Item dicit /126/ canon quod non debent esse iudices nisi quos ipse qui impetitur elegerit, xi q. i Iudices (C.11 q.1 c.4). Item dicit lex quod observandum est, ne is detur iudex quem altera pars nominatim petit; unde non debet dari que(!) actor elegit, ff de iudiciis Observandum (Dig. 5.1.47). Distingitur(!) an iudex motu proprio dedit, an ad petitionem partis; si proprio motu, concedendus est propter extra i de off. iud. del. Sane (Comp. I 1.21.3) cum suis concordanciis; si ad petitionem actoris, ille erit iudex de quo sensit(!) per decretalem, extra iiii de off. deleg. Super litteris*. Ad contraria dicitur ... et periculosum est metiri ex persona rei quia semper negat ne posset conveniri, ff de iud. Solemus (Dig. 5.1.61); ideo pro actore interpretandum est.

<20> Titius impetravit litteras contra Seyum a papa; convenit eum coram iudice; edita actione vult omnino desistere. Seius vult Titium reconvenire per litteras impetratas ab ipso Titio. Queritur utrum possit.

Quod[63] possit eum reconvenire Seius et quod Titius respondere[64] teneatur videtur ... Quot(!) autem Seyus eum reconvenire non possit et quod Titius non teneatur respondere videtur per decretalem ..

/127/ ... Solutio: videtur quod locum habet reconventio; nec obstat quod reconventio sit(!) post litem contestatam quia etiam ante fieri potest; nec obstant leges Quam ius et Amplius*, quod pene sunt odiose; reconventio non est pena, immo ius debet ampliari, de pe. di. i Pene (De pen. dist I c. 18), ff de liberis et postumis Cum quidam (Dig. 28.2.19); nec obstat Quod favore (Cod. 1.14.6), quia in eius lesione non torquetur; ubi enim habet exceptionem vel contra iudicem vel contra principalem, potest eam proponere.

<21> Questio talis est. Quidam impetravit litteras ad iudices delegatos. Convenit adversarium super uno tantum articulo cum super pluribus causa fuisset commissa. Postquam iudices de uno articulo cognovissent, mortus(!) est ille qui causam delegavit antequam de aliis articulis iudices cognosscerent. Modo queritur utrum post mortem delegantis[65] possent cognosere(!).

Quod videtur quia sufficit quod de parte cognosscerent; dicit enim decretalis cum appellatio ad totum refferatur ut extra ii de appell. Secundo requiris (Comp. II 2.19.16); sic videtur hic ... [66] Sic et hic videtur esse dicendum quod iste qui unum articulum in iudicio deduxit totum deduxisse videtur. Contra videtur esse dicendum. Nam dicit decretalis quod prescriptio potest fieri circa plura ... /128/

In questione ista sine preiudicio melioris sententie videtur esse caute distingendum utrum coniucti(!) sunt articuli vel divisi. Dicunt enim[67] quidam, si coniucti(!) sunt articuli, possunt de illis cognossere, maxime[68] cum non fuerit68 alio modo de istis articulis actum et ista(!) non habuerunt exercitium nec de cetero habere poterunt; unde mors condictiones prevenerit delegantis.

<22> Aliquis impetravit litteras ad iudices delegatos. Fecit excommunicari adversarium suum sciens causam quam habebat adversus eum esse feodalem vel iudices suspectos; reus citatus non comparuit, excommunicatur, post absolvitur in forma ecclesie; die assignata comparet[69] ad parendum iuri; actor petit expensas; reus excipit iudices nullam habere iurisdictionem quia feodalis est causa. Queritur utrum iudices possunt eum condempnare in expensis antequam admittant probationes super exceptione propossita. Quod eum condempnare non possint, sed probationes super exceptione audire debeant videtur ... /129/ ... Quod ad expensas condempnari possit non obstante exceptione proposita videtur ... Solutio: videtur quod ad expensas debeat condempnari et contrarium habeas pro solutione.

<23> Quidam cum non esset spoliatus impetravit litteras restitutionis ac si spoliatus esset. Rediens a curia invenit se spoliatum sicut fuerat suspicatus. Vult per istas litteras spoliatorem convenire. Queritur an potest.

Et videtur quod potest quia si aliquis litteras impetravit sub hac forma: causam audiatis et infra xxx dies sine cause cognitione terminetis, isti xxx dies a tempore preseptationis(!) litterarum computantur et non a tempore impetrationis ut extra i[70] de appell. Super eo (Comp. I 2.20.34) ... Contra quod iste littere non debent valere quia tale falsum hic fuit sugestum quod tempus[71] esset expressum ...

Solutio: dicunt quidam quod si adversarius impetentis aut impetrantis[72] minabatur spoliationem valent littere, et pro se introducunt quod legitur in i de appell. Consuluit (cf. Comp. I 2.20,16, 18, 27); alii dicunt auod si impetraverint litteras super alia causa adiecta ista clausula ‘quibusdam aliis’ etc., per generalem clausulam potest conveniri spoliator liced(!) tempore impetrationis non fuit spoliatus. Michi videtur quod non sic, nec sic potest conveniri quia littere non valent ut dicit illa decretalis in iii Super litteris (Comp. III 1.2.10) ... Ad illas leges pro parte contraria sic respondeo quia intelligo eas loqui quando iudex ordinarius de causa cognoscit; secus est in casu nostro ex quo peccatum est in iurisdictione commissa.

<24> Quidam erat concorditer in episcopum electus et postea consecratus et erat in pacifica possessione; quasdam prebendas et quedam beneficia contulit. Postmodo accusatur de symonia commissa antequam episcopatum esset adeptus; convenitur, per sententiam deponitur; sucessor eius beneficia ab eo collata vult revocare ab illis quibus collata sunt. Queritur utrum possit.

Et quod possit, potest probari. Nam dicit canon quod si quis ordinatus fuerit a symoniaco non symoniace ignorans illum symoniacum esse qui eum ordinavit, ex dispensatione talis tolleratur in suo ordine ministrare ... /130/ ... In contrarium videtur quod cum ille episcopus tempore quo tulit beneficia pro episcopo habebatur quod[73] ea que tunc temporis ab eo facta sunt valere debent sicut alias dicitur quod si ille qui consignificavit(!) testamentum tempore consignationis, habebatur73 pro libero ...

Solutio: Distingitur inter symoniacum in ordine et symoniacum in beneficio, quia symoniacus in ordine habet caracterem vitiossum, unde etiam peracta penitentia sine dispensatione superioris celebrare non potest quia furtivus est ordo quem habet ... Si autem symoniacus in beneficio, distingitur si sit occultus aut notorius; si sit notorius, est suspensus quantum ad se et quantum ad alios ut xxxii § Verum (D.32 c.6 § 1). Si est occultus, tunc est suspensus quantum ad se tantum et non quantum ad alios sicut quilibet existens in mortali peccato, i q. i Sacerdotes (C.1 q.1 c.90). Unde dicendum est quod cum[74] episcopus ille non est symoniacus notorius nec symoniacus in ordine, valent ea que ab eo facta sunt quamdiu tolleratur ... quod secundum quod erat in textu[75] publice erat excommunicatus quod non erat in isto episcopo.

<25> Quessitum est de electione hoc modo. Ad cuius evidentiam videndum est quid sit eligere et quis debeat eligere, quis electionem debeat confirmare, an electio semel facta possit irritari, quid potestatis consequatur electus. Electio est alicuius persone ad dignitatem vel ad societatem canonice facta vocatio ... /131/ ... tamen facultatem a rebus ecclesie ad quem(!) est electus disponendi[76] non habet, nisi fuerit confirmatus ut in i e. t. Nosti (Comp. I 1.4.18), excepto papa et quibusdam archiepiscopis transmontaneis(!) ut notatur xxiii d. c. I (D. 23 c. 1).

Hiis prelibatis accedamus ad tema. Vacante quadam prebenda cui dignitas erat annexa in ecclesia beate Marie, episcopus cuius est electio instituendorum in prebendis, potestatem ea vice eligendi contulit Titio. Qui quendam scolarem reversum a civitate Bononiensi iactantem se quod bene Bononie studuerat, credens ipsum esse utilem et necessarium ecclesie cum in veritate esset insufficiens, elegit et nomine episcopi sicut moris erat presentavit qui a capitulo statim est institutus. Modo comperata veritate quod insufficiens erat, vult episcopus ipsum removere. Queritur an possit.

Et videtur quod sic quia ob causam fuit electio scilicet propter scientiam quam se scire iactabit; sed insufficiens est; unde causa non sequta(!) potest a dignitate removeri ... Item video quod si aliquis ab imperatore testamenti factionem impetraverit, intelligitur imperator de tali testamento concessisse quod iuri communi consonet ... Item videtur quod iste scolaris puniri debeat propter suum mendacium ... Item videtur quod iste scolaris conveniri debeat de dolo ... Contra: episcopus ipsum elegit liced(!) non per se tamen per alium scilicet Titium electorem, quia id quod ab illis factum est quibus faciendi potestatem impertimur, a nobis factum esse intelligitur ut in i de sent. excom. Mulieres (Comp. I 5.34.7) cum suis concordantiis; unde contra factum suum venire non potest ...

/132/ Solutio: dico quod ad instantiam episcopi iste non est destituendus ut apparet ex legibus iam primo allegatis scilicet Si repetendi (Cod. 4.6.7)et Si maiores (Cod. 2.4.25) et maxime ea ratione quia[77] hic excecuta(!) est institutio; et ita non obstabunt contraria iura, quoniam aliut est in contractibus ubi tantum[78] factum duorum consideratur contrahentium, quod in presenti casu ubi non solum factum contrahentium scilicet electoris et electi, sed etiam factum instituentis quia debet esse maxime auctoritatis consideratur ut[79] Institut. de fideiuss. in fine (Inst. 3.20.8). Credo tamen si ecclesia senciat se esse lesam, extraordinarium[80] auxilium beneficium restitutionis in integrum implorare[81] poterit ut probatur in contrariis allegationibus..

<26> Pone retento eodem temate quod iste scolaris timens, ne a capitulo admitteretur, sponte renuntiavit electioni de se facte. Iste Titius tractat de alio eligendo. Episcopus vult alium eligere. Queritur quis eorum eligere debet.

Et videtur quod Titius, quia licet delegatus iudex semel demandaverat sententiam suam executioni; si ei non fuerit obbeditum iterum demandare poterit ... Contra: iste Titius semel functus est officio suo; ergo expirat eius officium, quia iudex semel sive bene sive male functus officio suo contra iudicare non poterit nec etiam sententiam suam corrigere ... /133/ ...

Solutio: Videamus quid actum est ab initio inter episcopum et Titium et illud servetur, ff si certum pet. l. Cum quid (Dig. 12.1.3); si autem non liqueat et hoc distinge: aut iste Titius ingerat se secunde electioni, quo casu iterum non elegit quia suspectus videtur, ff de procurat. Que omnia (Dig. 3.3.25), aut invitatus est forte a capitulo episcopo non contradicente; quo casu dico ipsum ex bono et equo iterum posse eligere, arg. ff de conditionibus in testam.[82] Hec conditio (Dig.35.1.10) et ad hoc faciunt iura in contrarium allegata.

<27>[83] Vacante quadam ecclesia pastore dum canonici tractarent de electione et non possent convenire, dederunt uni, Titio ponamus, potestatem eligendi, qui mirum(!) ydoneum elegit et ille nollet recipere; vult eligere alium. Queritur utrum possit.

Et videtur primo quod sic quia cum data est quibusdam potestas cognocendi(!) de causa, si in totum data sit potestas, non habeat(!) potestatem revocandi illi qui dederunt ut extra iii de off. iud. del. Super questionum (Comp. III 1.18.6); erit similiter in casu nostro ... In contrarium videtur: dicit lex quod aliquis est functus officio suo sive bene sive male amplius non potest se intromittere, ff de re iudic. l. Iudex (Dig. 42.1.55) ... /134/

Solutio. In hac questione credo sic dicendum esse videliced(!) qui(!) iste qui elegit istum, alium eligere non poterit quia, cum electio fiat ita mutuo consensu eligentium et electi, non dico perfectam esse electionem donec electus consenciat, sicut nec vendicio perfecta esset nisi ex utraque parte consensus inervenisset tam ex parte ementis quam ex parte vendentis; et ad hoc facit illa decretalis extra iii de el. Cum inter dilectos (Comp. III 1.6.6) ... dico quod ibi fit propter delictum suum, sed nullo modo deliquid cum crederet quod electus prebuisset assensum electioni; et propter hoc satis est hec[84] solutio.

Ad cetera alia.[85] Item queritur: Cum pactum tolat(!) naturalem obligationem ut ff de solutionibus l. Sticum § Naturalis (Dig. 46.3.95.4), sententia vero civilem obligationem tollit et non naturalem ut ff de condict. indebit. Iulianus[86] (Dig. 12.6.60), queritur unde est hoc quod sententia tollit civilem et non naturalem, pactum vero tollit naturalem. Ad hoc dicendum est quod pactum fit per consensum contrahentium ...

§[87] Item queritur: ita est quod de pacto iuris habet actionem filia; unde si mater deponat aliquid aput aliquem dicendo si non reddiero de nundinis quod hoc depossitum sit filie mee, unde habet filia actionem ff depositi penultima venia ex pacto versus fine*[88] ... et etiam cum in depossito non admittatur compensatio ut C. de compens. l. ult. (Cod. 4.31.14).

<28> Canonici monesterii(!) sancti[89] Germani iuramento interpossito promisserunt cuidam canonico de suis canonicis, quod quotienscumque abbas eorum moriretur quod ipsum eligerent et quod omnia iura monesterii ad ipsum devolverentur. Interim canonicus ille fuit electus in abbatem sancti Victoris. Postmodum accidit quod abbas monesterii(!) Sancti Germani mortuus fuit; alium elegerant illi canonici illo canonico non vocato et qui potuit commode vocari. Queritur que electio debeat preferri. Respondens dicebat quod secunda electio non valebat, sibi improbatur in hunc modum: et primo per decretalem extra iiii Bone de testib.[90] ... Contrarium per legem ff de exercitoria accione l. i § Si plures (Dig. 14.1.1.13) ubi dicitur quod si plures sunt in una navi(!) et aliquis cum uno conquereret dicit lex quod bene valet contractus ... quia dicit lex quod illa promissio dirisoria erat cum in tenpore(!) testamenti multa habuit, de iure dare posset.[91]

<29> Mortuo episcopo Parisiensi canonici tractantes de electione eius successoris[92] aspirabant ad electionem decani. Unus contradicebat dicens decanum esse criminosum et paratus erat probare incontinenti. Nihilominus elegerunt et etiam fuit ipse electus a metropolitano confirmatus[93]. Queritur utrum valet electio

Quod valeat videtur: electio propter istius contradictionem non debet mutari; dicit enim lex quod ego mandavi procuratori ut venderet predium meum ... In contrarium videtur quod non valet electio, immo offendit; dicit enim lex quod si ego nolui vendere peccuniam meam in fraudem creditoris ...

/135/ ... Solutio: dico quod si hoc quod fuit obiectum contra ipsum fuerit probatum, non valebit eius electio, sed penitus est irritanda; et hoc probatur per decretalem que dicit quod si obiciatur alicui quod laborat morbo epilentico(!) et nichilominus electus fuit, dicit papa quod si apparuerit eum illo morbo laborare eius electio irritetur, alioquin confirmetur ut extra iii de[94] elect. Cum94inter dilectos (Comp. III 1.6.6).

<30> Quidam canonici elegerunt quendam in episcopum uno canonico absente et non vocato sed contempto. Postmodum credentes se male elegisse alia vice eligerunt duos nominando[95], uno canonico non vocato[96] sed contempto. Ille canonicus sic contemptus ad capitulum rediens nominationem factam de uno approbat et quantum ad illum repputat se fuisse presentem; alterius nominationem reprobat et quantum ad illum dicit se fuisse contemptum. Hic queruntur duo. Primum est an potuit attemptari secunda electio prima non cassata.

Videtur[97] quod sic97. Nam si a minori parte vel ab excommunicatis celebretur electio, procedi potest ad secundam non obstante prima electione, extra i de appell. Constitutis (Comp. I 2.20.37) ... In contrarium videtur quod non valet secunda electio; prima enim non cassata non debet attemptari secunda, extra i de elect. Consideravimus (Comp. I 1.4.22) et extra iii e. t. Auditis (Comp. III 1.6.14) et extra iiii de el. Bone memorie (Comp. IV 1.3.2) ...

Item solutio: In ista prima questionis parte dico quod quando certum et evidens est quod ipso iure nulla est prima electio, attemptari potest[98] secunda prima non cassata sicut in illa decretali Constituas(!). Si autem dubium est aliquod an valeat prima electio vel non, supersedendum est in secunda.Sed cum quis est contemptus, si postmodum approbet quod factum est electio, alia est infirmanda per ipsum superiorem non ipso iure infirmata ut in decretali Quod sicut (Comp III 1.6.13) circa medium. ...

Item in alia questione videtur quod possit dicere se contemptum quoad unum et quoad alium non contemptum liced illa electio sit una ... In contrarium videtur: cum enim dicat se absentem et presentem extant[99] contraria; unde tamquam sibi contrarius non est audiendus ...

/136/ ... Solutio[100]: in ista parte questionis dicendum est quod alteram electionem ratificare non potest et alteram impugnare, etiam si eodem tempore celebrata esset electio de duobus et a diversis. Dicere enim se presentem quantum ad unum cum hoc quod dicit se contemptum quo ad illum, non est dicere simpliciter se presentem, sicut habere maiorem partem respectu minorum partium non est simpliciter habere maiorem partem ut extra v de elect. Ecclesia (Comp. V 1.5.6) ... Item non obstat quod ille competit quia ibi fit una diversitas[101] servitutis et libertatis[102]; sed electio de qua agitur unica debet esse et singularis.