Deutschsprachige Zusammenfassung des Vortrages vom 23. Juni 2014: Un pouvoir dans son espace. Pour une « géohistoire » politique du royaume de France à la fin du Moyen Âge. Einführung : Raumgeschichte und politische Geschichte In meinen Forschungen versuche ich, die … Continue reading →

Open Access, Creative Commons und das Posten von Handschriftenscans

Auf dem anregenden Workshop “Neues Werkzeug des Historikers: Blogs und Social Media für Mediävisten” in Rom referierte ich am 17. Juni 2014 über: Open Access, Creative Commons und das Posten von Handschriftenscans. Ein Video ist auf YouTube einsehbar, das Twitter-Feedback dank Maria Rottlers Storify benutzbar. Ich lege im Folgenden eine Schriftfassung vor.

Zunächst einige Banalitäten: Wissenschaft ohne Wissenschaftskommunikation ist sinnlos. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen veröffentlicht und verbreitet werden.

Wissenschaft muss überprüfbar sein. Je besser die Forschungsdaten, das Rohmaterial der Wissenschaft, verfügbar sind, um so besser steht es um die Überprüfbarkeit.

Open Access ist das Versprechen auf umfassende Chancengleichheit, was den digitalen Zugang zu Forschungsergebnissen und Forschungsdaten angeht. Open Access hat zwei Dimensionen:

- die Beseitigung von finanziellen Hürden: gratis Open Access

- die Beseitigung von urheberrechtlichen Barrieren im Sinne vollständiger Nachnutzbarkeit: libre Open Access

Realisiert wird dieser Libre Open Access vor allem durch Creative Commons Lizenzen.

Die Wissenschaft muss viel “flüssiger” werden (“liquid science”). Digitale Kommunikation, insbesondere Blogs und Wikis, ermöglichen diese Dynamisierung.

Idealerweise sollten alle Belege in Form von Hyperlinks auf Online-Publikationen und Digitalisate gegeben werden. Ein Blogger, der ein gedrucktes Buch zitiert, von dem es eine retrodigitalisierte Fassung gibt, sollte also immer die Fundstelle seitengenau verlinken.

Wissenschaftsblogs sind gratis Open Access, aber zu selten libre Open Access. Hier im Redaktionsblog habe ich ein Plädoyer für die Lizenz CC-BY veröffentlicht, die Standardlizenz der führenden Open Access Verlage.

Wissenschaft braucht Nachnutzbarkeit, sie muss auf früheren Erkenntnissen aufbauen können. Daher ist eine Einschränkung “keine Bearbeitung” (CC-BY-ND) keine wünschenswerte Option.

Kontraproduktiv ist aber auch der Ausschluss kommerzieller Nutzung (CC-BY-NC). Die meisten Zeitschriften erscheinen in kommerziellen Verlagen. Bilder und Grafiken unter CC-BY-NC können in diesen Medien also nicht genutzt werden, was ersichtlich nicht im Sinne der Wissenschaftler-Urheber sein kann.

Nur CC-BY (oder CC-BY-SA) kommt also für wahren Open Access in Betracht. Bei Forschungsdaten (wenn sie denn überhaupt urheberrechtlich geschützt sind) ist aber bereits CC-BY zu restriktiv, sie sollten Public Domain bzw. Creative Commons Zero sein.

Wer Open Access in diesem Sinne konsequent unterstützen will, sieht sich aber juristischen Hürden gegenüber, also vor allem einem für die Wissenschaft nicht tauglichen Urheberrecht.

Sollte man lesen! Die #Urheberrechtsfibel von Klaus Graf http://t.co/DlI0cxz9jB @Archivalia_kg #bsmm14

— Dietmar Fischer (@Dietmar_Fischer) 17. Juni 2014

Zwar diskutiert man gerade ein wenig über eine allgemeine Wissenschaftsschranke, aber bis zu ihrer Realisierung ist es wohl noch ein weiter Weg.

In meiner Archivalia-Artikelserie Blog&Recht habe ich versucht, Rechtsfragen des Bloggens verständlich darzustellen:

- Brauche ich ein Impressum?

- Darf ich fremde Bilder verwenden?

- Darf ich alte Bilder nutzen?

- Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt?

- Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?

- Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?

- Darf ich ein fremdes Video einbetten?

- Hafte ich für Links?

- Was tun bei Abmahnung?

Auf Twitter fragte Johannes Waldschütz:

@dehypotheses Kann man eine aus einem Buch gescannte Karte in einen Blogpost einfügen, was meint ihr?

— Johannes W. (@JW_Fr) 13. Juni 2014

Die Antwort lautet – wie im Urheberrecht allzu häufig: Kommt darauf an.

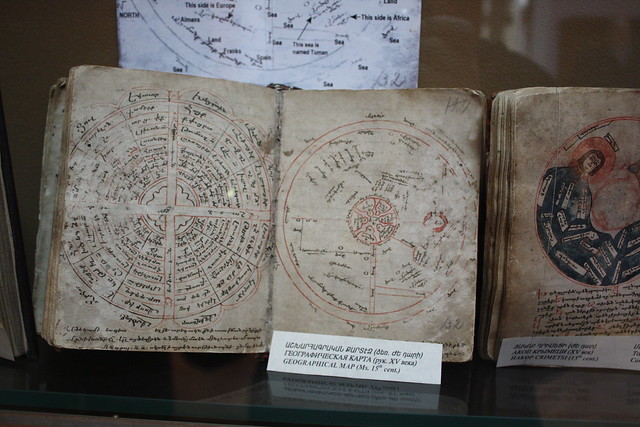

Eine sehr einfache Karte (z.B. banal gestaltete Verbreitungskarte) ist urheberrechtlich nicht geschützt und darf daher frei verwendet werden. Dann ist zu fragen: Gibt es eine Erlaubnis durch Nutzungsbedingungen? In Büchern wohl kaum (außer diese haben freie Inhalte – etwa von der Wikipedia oder Open Street Map – lizenzkonform genutzt), aber online immer häufiger. Exkurs zu Flickr: Wenn ein Bild dieses riesigen Bilderpools für das Sharing freigegeben ist, darf es mit dem Einbetten-Feature geteilt werden. Die wenigsten Flickr-Nutzer haben diese Option deaktiviert. Das folgende Bild ist auf diese Weise eingebettet.

Vorsicht bei Stadtplandiensten! Von einem Akteur aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft weiß ich, dass eine Kanzlei 2009 über 500 Euro Abmahnung für eine im Netz vergessene Anfahrt-Hilfe bei einer Veranstaltung verlangte.

Wichtig ist im Wissenschaftlichen Kontext das Zitatrecht (§ 51 UrhG). Die Karte muss als Beleg, zur Erläuterung des Inhalts dienen, sie darf nicht bloße Illustration sein.

Allerdings gilt, dass die Abmahngefahr bei der Übernahme einer Karte aus einem Buch in einem wissenschaftlichen Werk verschwindend gering ist.

Nun zum Posten von Handschriftenscans. Die (mittelalterlichen) Handschriften sind ja gemeinfrei, aber ihre Reproduktionen?

In der Europeana-Charta von 2010 heißt es:

Die Digitalisierung von gemeinfreien Inhalten schafft keine neuen Rechte über diese Inhalte: Alle Werke, die in analoger Form als Gemeingut vorliegen, sind auch nach ihrer Digitalisierung

weiterhin Gemeingut.

Auch die EU-Kommission hat wiederholt betont, dass Gemeinfreies nach der Digitalisierung gemeinfrei bleiben soll. Den “Grundsatz, dass gemeinfreies Material nach seiner Digitalisierung gemeinfrei bleiben sollte” hat der europäische Gesetzgeber (EU-Parlament und Rat) in den Erwägungsgründen zur PSI-Richtlinie vom Juni 2013 klar ausgesprochen. Alle öffentlichen Institutionen sind folglich gehalten, nicht gegen dieses Prinzip zu verstoßen. Der Trend geht eindeutig zum Open Access – man denke etwa an die Public-Domain-Freigaben des Getty-Museums oder der British Library. Schon die Berliner Erklärung für Open Access 2003 hat ausdrücklich auch die kulturgutverwahrenden bzw. Gedächtnisinstitutionen adressiert und diese aufgerufen, ihre Schätze Open Access – und das heißt: beliebig (auch kommerziell) nachnutzbar – zu publizieren.

Es spricht alles dafür, dass Handschriftenreproduktionen bzw. generell Wiedergaben von Flachware nicht durch EU-Urheberrecht (und Schweizer Urheberrecht) geschützt sind, da ihnen die “Originalität” fehlt. Ansonsten wären sie 70 Jahre nach dem Tod des Reproduzierenden geschützt, was absurd wäre.

In Deutschland und Österreich gibt es aber sogenannte einfache Lichtbilder. Aber auch bei ihnen vertrete ich die Ansicht, dass nach deutscher Rechtslage – also vor allem nach der Rechtsprechung des BGH – originalgetreue Wiedergaben zweidimensionaler Vorlagen nicht als einfache Lichtbilder geschützt sind. So ist auch die – von Rechteinhabern nicht gerichtlich angefochtene – Praxis der Wikipedia bzw. auf Wikimedia Commons.

Copyfraud bedeutet: Nicht überall ist Copyright drin, wo Copyright draufsteht. Reproduktionen gemeinfreier alter Fotos sind gemäß der Entscheidung Bibelreproduktion des BGH definitiv nicht vom Urheberrecht geschützt. Trotzdem werden sie zuhauf im Netz insbesondere von Archiven mit Wasserzeichern “verziert”.

Die Rechteinhaber verlegen sich auf FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) und schaffen eine Zone der Unsicherheit, mit der sie ihre finanziellen und “Herrschaftswissen”-Interessen zur Geltung bringen wollen. Schon oft habe ich mich gemäß der Devise Kulturgut muss frei sein gegen das “Zwingherrentum” kultureller Institutionen ausgesprochen. Vielfach sind sie mit ihrem Copyfraud erfolgreich, da ihre Nutzer zu ängstlich sind.

Nicht selten ist es durchaus vernünftig, opportunistisch zu sein und es sich nicht mit mächtigen Institutionen zu verderben. Aber auch da gibt es Hintertüren, etwa wenn man nach der Wikipedia-Devise “Sei mutig” Bilder anonym auf Wikimedia Commons postet und von dort zitiert oder auch nur verlinkt.

“Nutzungsverbote von Handschriftenscans schaden der Wissenschaft” Wir stimmen @Archivalia_kg hier ausdrücklich zu #bsmm14

— mittelalter-blog (@Mittelalterblog) 17. Juni 2014

Paläographische Datierungen und Schriftvergleiche brauchen Handschriftenabbildungen in guter Auflösung, die kostenlos im Netz stehen. Weil Felicitas Noeske mir erlaubte, Bilder eines deutschsprachigen Fragments aus der von ihr betreuten Christianeums-Bibliothek in Archivalia zu posten, konnte wenige Stunden nach dem Erscheinen dieses Beitrags Stephen Mossmann den unbekannten Text identifizieren.

Neu ist folgende Meldung:

Baden-Württembergs wissenschaftliche Bibliotheken sind überein gekommen, ihre Digitalisate künftig unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Konkret wurde die Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-Lizenz in deutscher Übertragung ausgewählt (CC-BY-SA 3.0 DE).

Das ist natürlich höchst begrüßenswert, aber strenggenommen auch Copyfraud, da nur das unter CC gestellt werden kann, was urheberrechtlich geschützt ist.

Abschließend drei Forderungen:

- ForscherInnen sollten sich vehement für offene Inhalte einsetzen und Copyfraud bekämpfen. Ruhig den Dienstvorgesetzten des sich stur stellenden Archivbeamten oder das Stadtparlament immer wieder in höflicher Form auf das genannte EU-Prinzip “Gemeinfreies muss auch nach der Digitalisierung gemeinfrei bleiben” hinweisen!

- ForscherInnen sollten mutig sein und sich bei 2-D-Vorlagen über Beschränkungen hinwegsetzen.

- Bei eindeutig geschützten Abbildungen (z.B. von Skulpturen) sollte man das Zitatrecht einsetzen, um dem Publikum den Werkgenuss zu ermöglichen.

Eine europäische Strategie für soziale Investitionen: Colin Crouch im Interview auf “Der (europäische) Föderalist”

„Wenn Sie eines an der Funktionsweise der EU ändern könnten, was wäre es?“ Diese Frage habe ich dem Soziologen Colin Crouch gestellt, der durch seine Bücher Postdemokratie (2008), Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus (2011) und Jenseits des Neoliberalismus (2013) einem breiten Publikum als scharfsinniger Fürsprecher einer „durchsetzungsfähigen Sozialdemokratie“ bekannt geworden ist. In dem Interview auf meinem Blog Der (europäische) Föderalist kritisiert Crouch die wirtschaftspolitische Ausrichtung der Europäischen Union in den letzten Jahren:

Was an der Funktionsweise der EU derzeit am dringendsten geändert werden muss, ist ihr Fokus auf eine rein märkteschaffende Agenda und ihre daraus folgende Vernachlässigung der ausgleichenden Sozialagenda, die dafür notwendig ist.

Als wichtigsten ersten Schritt einer solchen Sozialagenda sieht Crouch die Entwicklung einer „europäischen Strategie für einen sozial investierenden Wohlfahrtsstaat“ – auch und gerade in den Ländern, die von der Eurokrise am härtesten getroffen wurden:

Soziale Investitionen, nicht die bloße Zerstörung existierender Sozialpolitiken muss die Aufgabe sein, die Ländern wie Griechenland gestellt wird, welche Hilfe von den europäischen Institutionen benötigen.

Doch dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche und soziale Aspekte. Auch für die Entstehung eines europäischen Wir-Gefühls sieht Crouch die Entwicklung eines europäischen Wohlfahrtsstaats als wichtige Voraussetzung.

Derzeit gibt es sehr wenig, worauf man zeigen und sagen könnte: „Ich habe einen Anspruch darauf, weil ich ein Bürger der EU bin.“ Rechte, die auf den Leitgedanken der Sozialinvestitionsstrategie beruhen, könnten eine moderne Form von Sozialpolitik sein, die für diesen Zweck sehr geeignet ist.

Ob sich die EU dabei zurzeit auf dem richtigen Weg befindet, scheint Crouch zufolge jedoch zweifelhaft. Eine „intolerante Form des Neoliberalismus“ forciere den Abbau und die Privatisierung des Sozialstaats sowohl in den einzelnen Mitgliedstaaten als auch auf gesamteuropäischer Ebene. Durch die Europawahl wurden allerdings christdemokratische und liberale Parteien geschwächt, während die Sozialdemokraten ihre Sitzzahl in etwa halten konnten und die Linksparteien sogar deutlich zugewinnen konnten. Rückt die EU in den nächsten Jahren also nach links? Oder werden vielmehr die rechtspopulistischen Europaskeptiker mit ihrer Einwanderungsfeindlichkeit die öffentliche Debatte dominieren?

Das volle Interview mit Colin Crouch findet sich hier.

Quellen zur Geschichte der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Linz

Obwohl die schriftliche Überlieferung erst im 15. Jahrhundert einsetzt, ist zu vermuten, dass spätestens Mitte des 14. Jahrhunderts Bruderschaften in Linz bestanden haben. Nicht selten kam es vor, dass eine oder mehrere Bruderschaften in einem Testament bedacht wurden. Diesem Umstand ist auch die erste schriftliche Erwähnung der Sebastianusbruderschaft zu verdanken, denn der Linzer Bürger Johannes Schmitz vermachte im Jahr 1480 je 12 Weißpfennig ad fraternitatem corporis Christi, ad fraternitatem spiritus sancti und ad fraternitatem sancti Sebastiani. Die Marienbruderschaft soll vier Sester Weizen erhalten (Notariatsinstrument des Johannes Hess de Linß, Pergament, ca. 42 x 27 cm, Signatur: StAL Urk. Nr. 82). Handelte es sich bei der Marien-, der Corpus-Christi- und der Heilig-Geist-Bruderschaft um geistliche Laiengemeinschaften, ist der heilige Sebastian traditionell der Patron der Schützen, die durch regelmäßiges Üben erfahren im Umgang mit Armbrust und Feuerwaffe wichtiger Bestandteil der städtischen Verteidigung waren. 1533 zählte die Bruderschaft mehr als 100 Mitglieder, die jährlich uff sent Sebastianij dagh (20. Januar) zwei neue Brudermeister wählten, denen die Verwaltung der Finanzen übertragen wurde.

Das Bruderschaftsbuch der Schützen, ein in braunes Leder gebundenes Schmalfolioheft aus knapp 70 Papierbögen, dessen stark beschädigten und abgegriffenen Umschlag u.a verblasste Zeichnungen von (gekreuzten) Pfeilen, einer Armbrust sowie dem Linzer Stadtwappen zieren (Signatur: StAL K 12) gibt des Weiteren Auskunft über die offensichtlich bereits lange Tradition des Vogelschießens, denn 1494 erwähnt das Buch, daß man de papagey na aldem herrkommen geschossen hat.

1601 gibt sich die eine geraume Zeitt hero Wegen des Collnischen Kriegs hinderpliebene lobliche Schützengesellschaft neue Statuten, die in einem eigens dafür begonnenen Buch (Signatur StAL K 13) niedergeschrieben sind. Der 155 Papierseiten starke ledergebundene Band von ca. 20 x 15 cm beginnt mit einer Auflistung abgestorbener und noch lebender Schützennahmen zugleich. Folgens der abgestorbener alleine, dern selen gott gnade. Dan zum drittenn der noch lebender und zukommender nahmen, wonach die Bruderschaft 1613 gut 70 Mitglieder hatte, darunter der Amtmann, der Schultheiß, Schöffen, der Bürgermeister und zahlreiche Ratsverwandte sowie Zöllner und Zollschreiber. Die anschließende Schützenordnüngh regelt zunächst in acht Punkten den Ablauf des Bruderschaftsmahls, dem sogenannten braden essen, bei dem neben Braten aufgefahren werden sollte ein hammels Pastell, Salat, Botter, Keeß, ein Roghenbroth und Was an Obs Zeittigh Und zu bekommen.

Ähnlich üppig war das Mahl, das der neue Schützenkönig nach dem Ausschießen am Fronleichnamstag ausrichten musste, wobei sich jeder Schütze mit ½ Reichstaler an den Auslagen beteiligte: Wein 3 Ohmen, Weiß und Roghenbrodtt, Fleisch gereuchett 4 Pfund, Schinkenn 4 Pfund, Gronfleisch 50 Pfund. Die Stange (bezeichnet als Rute: Rodt) mit dem Vogel wurde am Leetor aufgerichtet, unter dem Tor empfing der König seine Insignien, die aus einem angeblich 1577 von Schützenkönig Freiherr Wolff Metternich dotierten silbernen Vogel, einem goldenen Schild und zahlreichen silbernen Königsschilden bestand. So heißt es im Schützenbuch beispielsweise: Anno 1655 den 19 Maij Zwischen 3 undt 4 Uhren nachmittags ist der Vogell von Johannes Reidt perfect und volkommen mit der armbröst herunder geschossen, undt darauff ihme der Silbere Vogell von abgestandenen Königen, welcher ohne den Krämpen und den guldenen viereckigen schildt in Sieben undt Viertzigs stuck bestanden, alten Brauch nach von denen Loblichen Schützenbruderen under der Lewen pforten extradirt undt uberliebert worden. Die Zahl der Schilde schwankte, da nicht selten einige von ihnen verkauft wurden, um die Kasse der Bruderschaft aufzustocken, oder dem Wirt als Pfand für ein noch nicht bezahltes Gelage dienten.

Heute besteht die Schützenkette (Depositum im Stadtarchiv Linz) aus einem ca. 180 cm langen und 14 cm breiten Bandelier aus schwarzem Leder, das auf der Innenseite z.T. mit Stoff ausgebessert ist. Daran hängt der Vogel mit aufgestelltem linken Flügel (der rechte Flügel fehlt), um den Hals eine goldfarbene Krone, an den Schnabel gehängt eine Armbrust. Den Ast, auf dem der Vogel sitzt, ziert vorne eine ebenfalls goldfarbene Figur des hl. Sebastian. An den Schwanzfedern hängen zwei identische Medaillons, die vorne den hl. Sebastian und die Umschrift DER HEILIGE SEBASTIANUS und hinten das Linzer Stadtwappen sowie die Umschrift *ST. SEBASTIANUS BRUDER & SCHÜTZENGESELLSCHAFT IN LINZ A RH. tragen.

Ein vormals an der dritten, vorderen Öse befestigtes Stadtwappenschild fehlt. Auf dem Bandelier befestigt sind 37 größtenteils silberne Königsschilder beginnend mit dem Jahr 1824 sowie ein älteres großes Schild von ca. 25 x 21 cm Größe, das die Namen der verstorbenen Könige von 1578 bis 1714 trägt: Nomina Regum Defunctorum Ex Confraternitate Sancti Sebastiani Linty Ad Rhenum = 1578 = Johannes Freiling Zollschr. 1583 = Johannes Zimmermann Senat. 1601 = Peter Voitz. 1602 = Johannes Theod. Mohr Zöllner. 1603 = Johannes Klinckhammer. 1604 = Johannes von Dillenburgh. 1605 = Wilhelmus Bramhaes. 1606 = Jacob Reichman. 1607 = Bernardus Odendahl Senat. 1608 Et 18 = Johannes Naes. 1609 = Goderied Saltzfas Prät. 1611 = Pet. Hohn. 1612 Et 13 = Christian Kessel Cons. 1614 = Adamus Wolff. 1617 = Jacob Reichman. 1620 = Theod. Thynnen. 1624 = Herm. Saltzfas. 1631 = Henr. Simonis Senat. 1641 = Peter Deutz Nachgän. 1653 = Sebastian Hilberath. 1654 = Bernard Muller. 1655 Et 58 = Johannes Reidt Cons. 1650 = Johannes Bernart. 1668 = Hubert Giesen. 1669 Et 70 = Michael Krade. 1671 = Theod. Weinreichs. 1680 = Johannes Hartman. 1681 = Henr. Hartman. 1682 = Marcus Ignat. Flocker Vice Satrap. 1683 = Adam Hoffman Senat. 1684 = Michael Urmacher. 1686 = Max Henr. Bielstein Canon. 1697 = Arnold Path. 1698 = Henr. Becker. 1699 Et 70 = Castenholtz Licent. 1701 = Herm. Wiffel. 1708 = Johannes Zundorff. 1710 = Wolffgang Esch. 1714 = Henr. Wilhelmi Senat.

Auf der Vorderseite des Bandeliers befinden sich über und unter der eben erwähnten Platte folgende Königsschilder: Jos Hoffmann – König bei die Schützen zu Linz 1829; nachträglich eingraviert: und sein Sohn Georg Hoffmann 1898 ● Franz Conrads Chirurgus und Jagdliebhaber alt 72 Jahre wurde Schützenkönig bei der Schützengesellschaft in Linz am Rhein 1835 (Schild ähnelt der Form eines Eisernes Kreuzes) ● Johann Zimmermann Bierbrauer und Beckermeister wurde König bei der Schützengesellschaft zu Linz am Rhein 1825 ● Anno 1824 Rex Georg Eiberwisser Architectus Linzensis ● Schützenkönig H. P. Bondong 1964-65 1973-74 1991-92 (Schild in Form eines Posthorns) ● Joh. Gottfr. Sterl in Linz 1831 (Schild in Form einer Taschenuhr mit eingraviertem Zifferblatt) ● Schützenkönig 1929 Peter Rechmann genannt (Schild im Form eines Eimers) ● Schützenkönig Andreas Siebertz 1982-83 (Schild mit Kranz und Krone) ● Bürgermeister Willibrord Thiesen Präfect der St. Sebastianus Bruderschaft zu Linz am Rheine 1857 – Vogelkönige: Josef Münch 1857, Peter Josef Wirtz 1858, Wilhelm Heckner 1899, Heinrich Vogt 1900, J. J. Nußbaum 1901 Hammer bei Linz am Rhein – Scheibenkönige: Prinz Friedrich von Preußen 1857, Franz Fasbender jr. 1858, Johann Josef Kaufmann 1879 (Schild mit Kranz und Linzer Stadtwappen) ● 1873 Der St. Seb. Bruderschaft als 25 jähr. Rendant gewidmet J. J. Kaufmann 1898 ● 1847 Ferd. Unkel der St. Seb. Bruderschaft als 50 jähr. Mitglied gewidmet 1897 ● Antonius Unkel Gastwirth zum Englischen Hof wurde 1832 Koenig bei der Schützen Gesellschaft zu Linz ● Anno 1828 wurde Joh. Gottfr. Sterl König bei der Schützen=Gesellschaft in Linz (auf dem Schild ein Zifferblatt) ● Johann Wilhelm Nolden Rothgerbermeister wurde 1833 König bei der Schützengesellschaft in Linz ● 1830 wurde J. Bertram Münch zum zweitenmahl König bei der Schützengesellschaft in Linz ● Zum Andenken meiner Königswürde beim vierhundertjährigen Jubiläum der St. Sebastianus Schützengesellschaft gewidmet von Georg Hoffmann Linz am Rhein am 16 und 17. im 8. 1907 (Schild mit Kranz und Krone) ● Anno 1826 wurde Johannes Bertram Münch König in Linz (Schild mit eingraviertem Anker) ● Joh. Hildebrand Schützenkönig St. Seb. Schütz. Ge. Linz a/Rh. 29.08.05 (Schild mit Kranz und Krone) ● Anton Coeln wurde Koenig 1836 bei der Sebastiani-Schuetzengesellschaft zu Linz ● Zur Erinnerung an die Vollendung meines 50. Lebensjahres Emil Underberg (Schild mit Reiter, gekreuzten Gewehren, Fahnen, Trommel) ● Ludw. Baur Schützenkönig 1925 ● 1827 wurde Jacob Keller König bei der Schützengesellschaft zu Linz ● König 1953 Nikl. Balzer ● Schützenkönig 1928 Lay Oberzollsekretär ● Jos. Eberle Schützenkönig d. St. Seb. Schütz. Ge. Linz a/Rh. 27.08.06 (Schild mit Kranz und Krone) ● Bartholomäus Zimmermann Wirth und Bäckermeister wurde 1834 König bei der Schützengesellschaft in Linz (auf dem Schild Weinreben) ● Schützenkönig 1952 Peter Reufels (Schild mit Eichenlaub, Krone und Zielscheiben) ● König Josef Adams am 43. Geburtstag 20. Juni 1957 (Schild mit Eichenlaub, Krone, eingraviert die Linzer Burg, der Rhein und das Stadtwappen) ● Michael Adams König 1956 (viereckiges Schild mit Lokomotive) ● Königsplatte der St. Sebastianus Bruder- und Schützengesellschaft e. V. Linz a. Rh. – Nikolaus Küpper 1931 – Arnold Küper 1932 – Karl Weinand 1933 – Nikolaus Küpper 1934 – Josef Nussbaum 1935 – Johann Öllig 1936 – Johann Fossemer 1937 – Josef Otten 1938 – Winand Nelles 1948 – Josef Fleischer 1949 – Michael Adams 1950 – Peter Schultz 1951 – Peter Reufels 1952 – Nikolaus Balzer 1953 – Franz Saal 1954 – Johann Selbach 1955 – Michael Adams 1956 – Josef Adams 1957 – Egidius Minning 1958 – Anton Brug 1959 – Hermann Renneberg 1960 – Josef Hoppen 1961 – Franz Murawski 1962 – Jakob Schneider 1963 – H. P. Bondong 1964 – P. Zimmermann 1965 – Seb. Stahl 1966 – Josef Bier 1967 – Alois Faus 1968 ● Schützenkönig Franz Murawski 1962 (Schild mit Eichenlaub und Krone) ● Heinr. Löhr Schützenkönig 1921 (Schild mit Krone) ● Johann Kill wurde Schützenkönig der St. Sebastianus Bruder- & Schützengesellschaft in Linz Rhein am 20. Juni 1909 und 26. Mai 1910 (auf dem Schild ein Anker) ● Josef Hoppen Koenig 1961 (auf dem Schild Schere, Kamm und Becken) ● Anton Brug St. Sebastianus Schuetzenkoenig Anno 1960 (im Schild drei kleine Schilde entsprechend dem Wappen der Malerinnung)

- nach:

Andrea Rönz, Die Marien- und die Sebastianer Schützenbruderschaft, in: Denise Steger, 800 Jahre katholische Pfarrkirche St. Martin in Linz im Spiegel der Kunst. Festschrift und Katalog zur Ausstellung „Die Kunstschätze der Pfarrei” anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Grundsteinlegung der Martinskirche, Linz am Rhein 2006, S. 165-168.

Zur Geschichte der Bruderschaft siehe auch die ausführliche Chronik auf der Homepage des Vereins.

Das Archiv der St. Sebastianus Schützenbruderschaft wurde vor gut zehn Jahren dem Stadtarchiv Linz übergeben und auch in die Online-Datenbank des Stadtarchivs aufgenommen.

“Digitale Geisteswissenschaften & Sprachressourcen” – Gemeinsame “Kulturen & Technologien” und CLARIN-D Europäische Sommeruniversität, Leipzig 22.07.-01.08.2014

von Elisabeth Burr, Universität Leipzig

Da noch ein paar DAAD-Stipendien (Wert zwischen €1000 und €2500 je nach Reisekosten) und Partneruniversitäten-Stipendien (Wert zwischen ca. €340 und €840 je nach akademischem Status) sowie ein paar Plätze in verschiedenen Workshops (Ausnahmen: “Open Greek and Latin”, “Advanced Topics in Humanities Programming with Python” und morgen vielleicht schon”Stylometry: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts” ) zur Verfügung stehen, wird die Bewerbungsfrist bis zum 30. Juni 2014 verlängert. Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Vorschlag zur Projektpräsentation, Bewerbungen um ein Stipendium), die nach dem 30. Juni 2014 eingereicht werden, werden nicht mehr berücksichtigt.

Nota bene: Bewerbungen um ein ETCL Lehrstipendium können nicht mehr angenommen werden.

Die Sommeruniversität richtet sich an 60 TeilnehmerInnen aus ganz Europa und darüber hinaus. Sie will Studierende, DoktorandInnen und (Nachwuchs-) WissenschaftlerInnen aus den Geisteswissenschaften, den Bibliothekswissenschaften, den Sozialwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften und der Informatik als gleichwertige PartnerInnen zu einem wirklich interdisziplinären Wissens- und Erfahrungsaustausch in einem mehrsprachigen und mehrkulturellen Kontext zusammenführen und so die Voraussetzungen für künftige projektorientierte Kooperationen und Netzwerkbildungen über die Grenzen der Disziplinen, Länder und Kulturen hinweg schaffen.

Die Sommeruniversität will einen Raum zum Diskutieren, Erwerben und Ausbauen von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Methoden und Technologien schaffen, die im Bereich des Humanities Computing eine zentrale Rolle spielen und immer mehr die Arbeit in den Geistes- und Kulturwissenschaften, in Bibliotheken, Archiven, Museen und ähnlichen Bereichen bestimmen. Die Beschäftigung mit diesen Methoden und Technologien will sie in den größeren Kontext der Digital Humanities stellen, die nach den Konsequenzen und Implikationen der Anwendung computationeller Methoden und Tools auf Artefakten aller Art fragen. Des Weiteren will sie einen Einblick in die Komplexität geisteswissenschaftlicher Daten ermöglichen und das Potential, das die Geisteswissenschaften – im Sinne von Humanities – für die weitere Entwicklung von Informatik und Ingenieurwissenschaften bereithalten, aufzeigen.

Bei all dem setzt sich die Sommeruniversität u.a. auch das Ziel, dem sogenannten Gender Divide zu begegnen, das heißt der Unterrepräsentation von Frauen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Deutschland und Europa. Statt aber wie die vielen auf die MINT-Fächer gerichteten Maßnahmen zu versuchen, die Hard Sciences als solche zu stärken, vertraut die Sommeruniversität auf die Herausforderung, die die Geisteswissenschaften im weitesten Sinne mit ihren überaus komplexen Daten für die Informatik und die Ingenieurwissenschaften und deren Weiterentwicklung bieten, auf die Überwindung der Grenzen zwischen Hard und Soft Sciences sowie auf die Integration von Geisteswissenschaften, Informatik und Ingenieurwissenschaften.

Die Sommeruniversität dauert volle 11 Tage. Ihr intensives Programm setzt sich aus Workshops, hochschulöffentlichen Vorlesungen, regelmäßig stattfindenden Projektpräsentationen, einer Postersession und einer Podiumsdiskussion zusammen. Was spezifisch das Workshop-Programm betrifft, so werden die folgenden parallel laufenden Kurse angeboten:

- XML-TEI encoding, structuring and rendering

- Query in Text Corpora

- Comparing Corpora

- Historical Text Corpora for the Humanities and Social Sciences. Digitization, Annotation, Quality Assurance and Analysis

- Open Greek and Latin

- Advanced Topics in Humanities Programming with Python

- Stylometry: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts

- Editing in the Digital Age: Historical Texts and Documents

- Space – Time – Object: Digital methods in Archaeology

- Spoken Language

- Multimodal Corpora: How to build and how to understand them

- Large Project Planning and Management

Der Workshop “DH for Department Chairs and Deans” musste zu unserem großen Bedauern wegen mangelnden Interesses auf nächstes Jahr verschoben werden.

Jeder Workshop umfasst insgesamt 16 Sitzungen oder 32 SWS. Die Zahl der TeilnehmerInnen eines Workshops ist auf 10 begrenzt.

Die Vorlesungen werden die digitale Literaturwissenschaft, die digitale Kunstgeschichte, Zitate und fragmentarische Texte, minder ausgestattete Sprachen etc. fokusieren (vgl. http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/415).

Informationen zur Bewerbung um einen Platz in einem der Workshops sind unter http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/ zu finden.

Bewerbungen werden nach ihrem Eingang berücksichtigt. Die Bewerbungen werden vom wissenschaftlichen Komitee und den Workshop-LeiterInnen begutachtet.

Die Teilnahmegebühren sind mehr oder minder die gleichen wie 2013.

Alle wichtigen Informationen sind im Web-Portal der Europäischen Sommeruniversität in Digitalen Geisteswissenschaften “Kulturen & Technologien” http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/ zu finden. Das Portal wird fortwährend aktualisiert und mit weiteren Informationen angereichert.

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=3654

Jahre des Gedenkens, Momente des Vergessens

Jetzt geht es los, endlich wird es ernst. In diesem Monat besteigen wir das Schiff, das vom festen Ufer der Gegenwart abstößt und uns auf einem Strom der unendlich scheinenden Erinnerung fortträgt. Die Feiern zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie – vor zehn Jahren nahm erstmals ein deutscher Bundeskanzler an der regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltung teil – machten den Anfang. Es folgen die Besinnung auf das Attentat von Sarajewo und den Beginn des Ersten Weltkriegs vor einhundert, das Gedenken an die Auslösung des Zweiten Weltkriegs vor fünfundsiebzig, sodann das Fest des Mauerfalls vor fünfundzwanzig Jahren. 2015 stehen dann (u.a.) 70 Jahre 1945 und 25 Jahre 1990 thematisch an. Ist das noch besonnene Geschichtskultur oder ein lärmendes Gedächtnis ohne Maß?

Vier Jahre Gedenken an den Ersten Weltkrieg?

Die Großspurigkeit historischen Erinnerns wird hier gewiss nicht zum ersten Mal registriert. Bereits das letzte Superjubiläumsjahr 2009 rief manchen Unmut angesichts von Fülle und Intensität der Begängnisse hervor. Umso mehr erstaunt die aktuelle Beobachtung, dass Ausmaß und Inbrunst des Gedenkens immer noch zunehmen, wiewohl regional unterschiedlich. Während man sich in Deutschland 2016 wohl erst einmal zurücklehnen wird (trotz “100 Jahre Verdun”), soll die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Belgien und Frankreich sogar die vollen vier einschlägigen Jahre umfassen: Genau deswegen heißt das dortige Losungswort zum Centenaire – eingeprägt auf der Rückseite der diesjährigen 2-Euro-Kursmünze von Belgien – nicht etwa 1914-2014, sondern richtig 2014-2018, also: Bürger, der Du dies Geld in die Hand nimmst, gedenke stets seiner historischen Umstände! Naiv zugleich die Annahme, aus ritualisierter Geschichte entspränge Politik: So wird das Vereinigte Königreich eher aus der EU ausgetreten sein, als dass des Premierministers Cameron Plan nicht in die Tat umgesetzt wurde, akut so viele britische Schulkinder wie nur möglich auf die Schlachtfelder Flanderns zu schicken. Kann das nicht alles einmal aufhören? Braucht jemand all diese inszenierte Kommemoration? Womit genau verbindet uns die konnektive Struktur der Wiederholung?

“Erinnert Euch”

In einem bemerkenswerten Beitrag hat Béatrice Ziegler jüngst1 die viel zu oft übersehene Ideologienähe (ich füge hinzu: das Betrügerische) aller Konzepte eines kollektiven und kulturellen Gedächtnisses hervorgehoben. Jene Imperative des “Erinnert Euch” sind, selbst wenn wir ihren Urgrund in einer wohlmeinenden, nach Heil(ung) strebenden jüdisch-christlichen Religion (man vergleiche das alttestamentarische “Zachor”) anerkennen, niemals wertfrei. Ziegler beklagt in diesem machtvollen Spiel besonders die kontraproduktive Diskurshoheit einiger weniger Erinnerungsmeister, die ihre souveräne Stellung für eine Begriffsverwirrung aus Nachlässigkeit oder Absicht missbrauchen. Das beginnt freilich nicht erst mit Aleida Assmann, die in ihrer jüngsten “Intervention” zum “neuen Unbehagen an der Erinnerungskultur“ trotz gutem Willen zu kritischer Aufklärung nicht mehr durchgängig ihrem eigenen Anspruch, “Erinnerung” konsequent als Metapher zu (ent-)werten, gerecht wird.2 Unklar aber waren die Gedächtnis-Begriffe schon bei Maurice Halbwachs und das heißt noch bevor sich das ereignen sollte, was für Deutschland später zum Gegenstand des größten Teils seiner “Erinnerungskultur” wurde. Wie unpassend schief ist daher auch das Wort der “entliehenen Erinnerung”, die, so liest man, Jugendliche mit Migrationshintergrund sich aneignen würden, denn genauso wenig ist doch die “Erinnerung” Heranwachsender ohne aktuelle Zuwanderungsgeschichte etwa an den Nationalsozialismus oder das geteilte Deutschland selbst erworbener Besitz.

Nicht-wissen-Wollen und Nicht-wissen-Müssen

Zum Glück vermag die Geschichtsdidaktik mit ihren gut strukturierten Begriffen Klarheit zu schaffen. Denn sie verfügt – anders als etwa die übrige Geschichtswissenschaft, deren Forschungs- und Mitteilensdrang kein Maß kennen – in ihren ja schon alten Kategorien der Reduktion, Exemplarik und Profilierung über probate Mittel des beherrschten Vergessenmachens (wobei “vergessen” hier genauso uneigentlich, nicht-psychologisch gemeint ist wie “erinnern”). Jedes Geschichtscurriculum, und besteht es aus noch so langen Listen von Bildungsstandards bzw. als solchen verkappten Stoffkatalogen, ist doch lediglich ein Fest des Nicht-wissen-Wollens und Nicht-wissen-Müssens: Was Du hier nicht lernst, lernst Du nimmermehr. “Multiperspektivität” führt – insofern jedwede Perspektive die Beschränkung des Erkenntnisdrangs kalkuliert – zu nichts anderem als einer feiner austarierten Verdrängung. Der reflexive Umgang mit der eigensinnigen Gestaltungskraft des historischen Erzählers durch narrative Kompetenz heißt gerade nicht deren Neutralisierung. Und Geschichtskultur bedeutet wenig mehr als die geschichtsbewusste Organisation des Ausschleichens aus einer bindungsunfähigen Überlieferung. Da sie sich an der pädagogisch geprüften Lebensdienlichkeit historischer Orientierung ausrichtet, operiert die Geschichtsdidaktik dabei jedoch mit einem viel komplexer entwickelten Instrumentarium als autoritäre Oblivionsklauseln in diplomatischen Verträgen nach verheerenden Kriegen oder z.B. Christian Meier, wenn er die ausnahmsweise Unvergesslichkeit des Holocaust am Ende doch ziemlich arbiträr setzt.3

Die religiöse Dimension der Erinnerung

Nein, dieser Text soll keinem Relativismus das Wort reden. Viel zu vieles der jüngeren und älteren Geschichte harrt noch seiner “Aufarbeitung”. Ja, wir wissen von allem nie genug! Das ist aber auch deswegen so, weil wir uns immer schon an zu vieles erinnern (mithin zu wenig didaktisch denken). Jörn Rüsen hat neulich seinen altbewährten Dimensionen von Geschichtskultur (der kognitiven, ästhetischen und politischen) jene von Moral und Religion hinzugefügt. Das hat etwas für sich, weil Erinnern vormals ja eine Gottespflicht war. Wie indessen das Eingedenken einer säkularen Gesellschaft “mit Zukunftsgehalt” (so der Theologe Johann Baptist Metz) aussehen könnte, bleibt weiter offen. Vielleicht richtet es als Alternative zu allem Pomp tatsächlich allein die Mohnblume. Ihr Sommerleuchten immerhin scheint nicht von dieser Welt.

Literatur

- Ziegler, Béatrice: “Erinnert euch!” – Geschichte als Erinnerung und die Wissenschaft. In: Gautschi, Peter / Sommer Häller, Barbara (Hrsg.): Der Beitrag von Schulen und Hochschulen zu Erinnerungskulturen. Schwalbach/Ts. 2014, S. 69-89.

- Lenzen, Verena (Hrsg.): Erinnerung als Herkunft der Zukunft. Bern 2008.

Externer Link

- “Geschichte und Erinnerung”. Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/ (zuletzt 11.06.2014).

Twittern

Abbildungsnachweis

2-Euro-Münze, Belgien. © Michele Barricelli.

Empfohlene Zitierweise

Barricelli, Michele: Jahre des Gedenkens, Momente des Vergessens. In: Public History Weekly 2 (2014) 22, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2203.

Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.

The post Jahre des Gedenkens, Momente des Vergessens appeared first on Public History Weekly.

Emser Depesche: Abekens Konzept

Wir haben “unsere” Unterlagen im Zusammenhang der archivalischen Überlieferung verortet und können nun das erste Schriftstück untersuchen. Wir konzentrieren uns dabei auf die “genetische” Aktenkunde und untersuchen die Entstehungsstufe des Stücks.

Wir lassen die “Außenanalytik” des Blattes beiseite (Folioformat, doppelseitig beschrieben, der Länge nach geknickt) und verschieben die Bestimmung des Schriftstücktyps und die Untersuchung inneren Aufbaus auf die nächsten Folgen.

Was wir sehen, schüchtert uns vielleicht ein wenig ein, wenn wir zum ersten Mal im Archiv arbeiten. “Für das Auge ist ein Konzept [...] nicht immer ein erfreulicher Anblick” (Meyer 1920: 42). Dabei liegt uns hier ein sehr übersichtliches Exemplar preußisches Verwaltungsschriftguts vor.

Wo anfangen? Einfach drauflos zu lesen wäre keine gute Idee und ist auch nicht nötig. Mit etwas Wissen “a priori” über historische Kanzleiprodukte können wir ein Muster erkennen, das uns beim Freilegen der Beschriftungsschichten leitet

Wir sehen

- eine großzügige Blattaufteilung, bei der die linke Blatthälfte weitgehend frei geblieben ist (“halbbrüchige” Beschriftung),

- eine flüchtige Schrift und einige Streichungen und Zusätze,

- anstelle einer Unterschrift ein Namenskürzel (“Paraphe”) am Ende und

- keinen vorgedruckten Briefkopf.

Wenn diese Merkmale in Kombination vorliegen, kann es sich nur um ein Konzept handeln kann: die zentrale Entstehungsstufe amtlicher Schriftstücke zu dieser Zeit. Konzepte sind heute auch im behördlichen Aktenwesen weitestgehend von Doppeln verdrängt worden: erst von Durchschlägen, dann von Computer-Zweitausdrucken. Sie werden auf der Grundlage der zu versendenden Reinschrift hergestellt und bieten wenig mehr als deren Text. Das Konzept aber ist ein Arbeitsinstrument, der materielle Stellvertreter des Problems, an dem gearbeitet wird.

Während die Reinschrift Ausfertigung abgeschickt wird, wandert das Konzept in die Akten des Urhebers, wo es als Gedächtnisstütze fungiert (Papritz 1959: 347) – im Gegensatz zu einem Doppel (oder einem mittelalterlichen Kopialbuch) aber nicht allein hinsichtlich des Inhalts des Schreibens, sondern, anhand der Zeichnungen und Vermerke, als Dokumentation der Handlungen der Behörde.

Im Grunde ist ein Konzept eine Anweisung an die Kanzleibeamten, eine Reinschrift eines bestimmten Inhalt zu erstellen. Diese Anweisung von den höheren Hierarchieebenen der Behörde überprüft und bei Bedarf geändert; man spricht von der Revision des Entwurfs. Die Umsetzung wird dann protokolliert. Und das alles auf dem selben Blatt. Als Arbeitsinstrument macht es körperlich die Runde im Geschäftsgang durch die Dienstzimmer der Behörde.

Um den Textentwurf herum lagern sich dabei Bearbeitungsspuren an, die es erlauben, den Gang der Bearbeitung zu rekonstruieren. Darin liegt der besondere Wert eines Konzepts für Historiker. Er erhebt es gegenüber der Reinschrift, die diese Spuren nicht aufweist, zur vorzuziehenden Quelle (vgl. Meyer 1920: 40 f.).

Wir unterscheiden beim Konzept also die Textschichten

- “des Entwurfs für den Ausgang mit allen dazugehörigen Rahmenangaben” (wie der Adresse) und die

- Zeichnungen der zuständigen Verantwortlichen. “Mit den Zeichnungen ist das Konzept fertig.” (Menne-Haritz 1997: 90).

Darüber legen sich als dritte Schicht Kanzlei- und Registraturvermerke, die die Ausführung nach dem Willen des Urhebers und den Regeln des Dienstbetriebs protokollieren. Sie werden dann wichtig, wenn Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind oder eine dichte Ereigniskette die präzise zeitliche Einordnung verlangt.

Mit diesem Konzept vom Konzept im Hinterkopf schauen wir uns noch einmal Abekens Schriftstück an. Der zusammenhängende Textblock in der rechten Spalte ist leicht als die erste Schicht, der Textentwurf, zu erkennen. Er wird eingeleitet mit der Anweisung, ihn in ein “Telegramm in Ziffern” umzusetzen. Das folgende “Sofort” gehört zum Mitteilungstext und richtet sich an das Chiffrierbüro des Auswärtigen Amts, das sich bei der Entzifferung und Vorlage an Bismarck beeilen möge. Am Ende des Textblocks erkennen wir die Paraphe “Abeken”, verbunden mit dem Datum des Entwurfs, das in einem langwierigen Geschäftsgang deutlich vor dem Datum der Reinschrift liegen kann.

Datum und Ort sowie die Adresse “An den Bundeskanzler, Graf Bismarck, Excellenz, Berlin” am Kopf der rechten Spalte gehören ebenfalls zum Textentwurf.

Die Streichungen und Ergänzungen bilden die zweite Schicht und sind hier ein besonderer Fall. Normalerweise ließ der verantwortliche Beamte das Konzept nach seinen Vorgaben von einem Sekretär erstellen. Dann wurde es von seinen Vorgesetzten revidiert. In unserem Fall fielen aber die Arbeitsgänge bei Abeken zusammen: Als alleiniger Vertreter des Auswärtigen Amts im Hoflager (Frischbier 2008: 470) war er für seine Berichte an Bismarck selbst verantwortlich. Wenn er sich in einigen Passagen selbst revidierte, dann um dessen Forderung nach Kürze zu genügen (Abeken 1898: 375).

Und auch nach “unten” hin machte Abeken alles selbst, obwohl der Stab von Kanzleibeamten im Gefolge des Königs mit dem Ausbruch der Krise noch verstärkt worden war (Ebd.: 372). Das Konzept ist bis auf den Abgangsvermerk links unten auf der ersten Seite von seiner Hand geschrieben, wie der Vergleich mit sicher eigenhändigen Stücken ergibt (z. B. in seinen Personalakten: PA AA, P 1, Bd. 1). Die Anweisung “Telegramm in Ziffern” richtete Abeken also an sich selbst. Darauf zu verzichten, wäre beim Konzept eines telegraphischen Berichts einfach formwidrig gewesen.

Die erste und zweite Textschicht fallen hier also zusammen. Die Textkorrekturen sind stilistischer Art und resultierten nicht aus einem bürokratischen Entscheidungsprozess, den wir rekonstruieren könnten. Ignorieren kann man sie deshalb nicht: Im letzten Absatz bringt die Korrektur eine wichtige Nuance, indem sie Bismarck die Veröffentlichung “anheim stellt”. Vorher stand da: “Seine Majestät glaubt”, dass sie veröffentlicht werden “sollte”. Damit hatte Abeken seinem Chef einen weiten Spielraum eröffnet.

Interessanter ist in diesem Fall die dritte (gern übergangene) Textschicht der Kanzleivermerke, obwohl sie sich auf einen einzelnen Vermerk zum Abgang des Boten zum Telegrafenamt beschränkt: “Eodem [die] 3h 10´ [Minuten] Nachmittags zur Station Ems (Eilig!)”. Der Bote brach also am 13. Juli um 15.10 Uhr auf.

Die Chronologie der Emser Vorgänge ist in der Forschung umstritten. Grob gesagt kann man Abekens Anteil an der Entscheidung, so und nicht anders an Bismarck zu telegrafieren, als um so größer einschätzen, je mehr Zeit man ihm zur Beeinflussung Wilhelms I. einräumt (zum Forschungsstand: Frischbier 2008: 471-498). In einer minutiösen Rekonstruktion verortete Rieß (1917: 466-469) das Zeitfenster für “des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag” (Mitte Blatt 2) zwischen 13 und 14 Uhr. Auf dieser Basis fand er es “doch sehr merkwürdig, daß erst um 3 Uhr 50 Min. die Depesche abging” (ebd.: 471), und knüpft daran seine Überlegungen zu Abekens Einflussnahme.

Zu diesem Schluss kam Rieß anhand der 1892 veröffentlichten Entzifferung, die wir in der nächsten Folge betrachten werden. Dort ist als Zeit der Absendung der Abgang vom Emser Telegrafenamt vermerkt – ausschließlich. Das Konzept lag 1917 noch unzugänglich in den Akten des Zentralbüros der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts. Aus diesem haben wir eben aber ersehen, dass der gesicherte Terminus ante quem nicht mit 15.50 Uhr, sondern schon mit 15.10 Uhr zu bestimmen ist. Und da Abeken, wie wir wissen, selbst konzipiert, revidiert und verschlüsselt hat, muss er sich lange vor 15 Uhr an den Schreibtisch gesetzt haben (vgl. Frischbier 2008: 481). Das Zeitfenster stand also weniger weit offen als Rieß vermuten konnte.

Damit hat die Aktenkunde in diesem Punkt ihren Dienst als Hilfswissenschaft getan und überlässt der Geschichtswissenschaft die Interpretation der Erkenntnis.

Es verbleibt ihr noch, auf einen Umstand hinzuweisen, den viele Archivbenutzer gar nicht hinterfragen würden: dass nämlich Abekens Konzept überhaupt bei den Akten ist. Schließlich handelt es sich um die Akten der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Ein-Mann-Behörde Abeken führte in Ems ihre eigenen Akten, in welcher Form auch immer. Solche Kommissionsakten erwuchsen “in Erledigung einer von vornherein amtlich gestellten Sonderaufgabe außerhalb der laufenden Behördentätigkeit” (Meisner 1935: 157 f.). Nach dem Ende des Auftrags gehörten sie in die Registratur der Heimatbehörde, was häufig aber nicht geschah. Dass Abekens gesammelte Konzepte in die Akten eingearbeitet wurden, ist ein Glücksfall, der nur bei Behörden mit ausgezeichneter Registraturführung vorausgesetzt werden kann.

In der nächsten Folgen sehen wir uns an, in welcher Form dieser Bericht auf Bismarcks Esstisch landete.

Literatur

Abeken, Heinrich 1898. Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. Aus Briefen zusammengestellt [von Hedwig Abeken]. Berlin. (online)

Frischbier, Wolfgang 2008. Heinrich Abeken (1809–1872). Eine Biographie. Paderborn, Schöningh.

Meisner, Heinrich Otto 1935. Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens. Berlin.

Menne-Haritz, Angelika 1997. Schriftlichkeit im Entscheidungsprozeß der Verwaltung: Die Geschäftsordnung der preußischen Regierung Kassel von 1867. In: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 9. S. 83–96.

Meyer, Hermann 1920. Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. Tübingen. (online)

Papritz, Johannes 1959. Die Motive der Entstehung archivischen Schriftgutes. In: Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles Braibant. Brüssel. S. 337–448.

Rieß, Ludwig 1917. Abekens politischer Anteil an der Emser Depesche. Historische Zeitschrift 118. S. 449-476. (online)

Die Königreiche Bayern und Württemberg und die revolutionären Institutionen in Frankfurt 1848/49

Nach dem Ausscheiden von Sabine Thielitz wurde in der ersten Hälfte dieses Jahres Philipp Hartmann als neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter dem Editionsprojekt zugeteilt. Von 2007–2010 studierte Philipp Hartmann an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Bachelorstudiengang Geschichte (Kernfach) und Germanistik, vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft. Im Anschluss folgte ebenfalls an der Universität Bonn das Masterstudium in Geschichte, mit einem Auslandsaufenthalt an der Université de Fribourg (Schweiz), welches er 2013 erfolgreich abschloss. Erste berufliche Erfahrungen sammelte Philipp Hartmann als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit […]

10 Thesen zur guten Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien #zehnthesen

Zur Vorbereitung auf den Workshop Wissenschaftskommunikation “Image statt Inhalt?”, organisiert von der VolkswagenStiftung, haben Tobias Wulf, Gesche Schifferdecker und Sascha Foerster zehn Thesen zur guten Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien aufgestellt. Diese Thesen sollten eigentlich der internen Vorbereitung auf den Workshop dienen, wir möchten diese aber heute als Beitrag zur Diskussion um die Standards qualitätsvoller Wissenschaftskommunikation veröffentlichen und diskutieren, ja sogar bearbeiten lassen. Mit sozialen Medien meinen wir Twitter, Facebook, Google+ und andere Dienste, aber besonders Blogs in ihren verschiedenen Formen. Grundlage der Thesen ist die Annahme, dass Wissenschaftskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und sogar Wissenschaftspraxis in den sozialen Medien nicht mehr einfach auseinander zu halten sind.

Diese 10 Thesen befinden sich auch in diesem Etherpad, in dem sie kollaborativ von jedem ergänzt, verändert und korrigiert werden können.

https://etherpad.mozilla.org/06nDt3TJy7

- In den sozialen Medien gelten einerseits die gleichen Regeln für gute wissenschaftliche Praxis wie in allen anderen Publikationsorganen. Andererseits können sich aus Rezipientenperspektive hier private, dienstliche und wissenschaftliche Kanäle vermischen. Dies kann ein Vorteil sein, muss aber bedacht bzw. strategisch geplant werden.

- In den sozialen Medien macht es Sinn, die Persönlichkeit des Autors in den Vordergrund zu stellen – vor allem, wenn diese einen Zusammenhang zu den Inhalten herstellt. In der Ansprache der Zielgruppe(n) ist ein persönlicher Ton durchaus erwünscht und angemessen. Dies impliziert jedoch keine Abwertung der wissenschaftlichen Inhalte.

- Statistiken können die Reichweite der verschiedenen Postings deutlich machen, aber Reichweite allein ist kein Kriterium für die Qualität eines Postings. Andererseits bedeutet ein Posting ohne Reichweite verfehlte Kommunikation.

- Die Stärke der sozialen Medien ist, dass Wissenschaftler selbst ohne weitere Zwischenschritte (wie institutionalisierte Fach- oder Publikumsmedien) zum Sprachrohr werden und so ihre Inhalte direkt kommunizieren können.

- Soziale Medien sind niedrigschwellig und können schon zu einem frühen Zeitpunkt im Wissenschaftsprozess genutzt werden. So wird der gesamte Prozess abgebildet und nicht nur das wissenschaftliche Ergebnis.

- Soziale Medien sind eine neue (nachgelagerte) Form der Filterung – die die alten Formen wissenschaftlicher Qualitätssicherung nicht ersetzen will, aber als zusätzliches Instrument angesichts immer unüberschaubarer werdender Massen von Inhalten im Netz für diesen Bereich neben sie tritt.

- Soziale Medien intensivieren im besten Fall die Kommunikation von Wissenschaftlern untereinander und mit der interessierten Öffentlichkeit. Dafür ist aber eine interaktive Nutzung nötig anstelle von einseitigem Senden.

- Gute Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien arbeitet Hand in Hand mit den klassischen Medien, denn jedes Medium hat seine Stärken und Schwächen, die sich im Idealfall ergänzen.

- Soziale Medien bedeuten Kommunikation auf Augenhöhe, sie sind mehr Dialog als Monolog. Diese Arbeitsweise verändert auch Prozesse in Organisationen.

- Die sozialen Medien und die Kommunikation in denselben verändern sich ständig, deswegen sollte man aktuelle Trends und Entwicklungen verfolgen und auf diese eingehen.

Weiterführende Links:

Nach #woem und #siggeneraufruf: Redet miteinander! Über gute Wissenschaftskommunikation, Mein tumblr: http://t.co/kgeETiV1be

— Jens Rehländer (@Jens_Rehlaender) June 18, 2014

Zur Gestaltung der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und den Medien. Empfehlungen vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen

http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2014_06_Stellungnahme_WOeM.pdf

Siggener Aufruf

http://www.wissenschaft-im-dialog.de/wissenschaftskommunikation/weiterentwicklung/siggener-aufruf.html

Quelle: http://gab.hypotheses.org/1336

Sektion 1: Abstract zum Referat von Jacques van Rensch Mr. über niederländische Kooperationsprojekte mit Ehrenamtlichen

Jacques van Rensch Mr. (Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht) berichtet in seinem Referat „Genealogen in NL in Verbindung mit ‚Foto zoekt familie‘-Projekt des Koninklijk Institut voor de Tropen“ über die sowohl hilfreiche als auch aufwendige Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen

Seit fast zwei Jahrzehnten hat in den Niederlanden die Zusammenarbeit zwischen freiwilligen oder ehrenamtlichen Mitarbeitern und Archiven einen rasanten Aufschwung genommen. Das erste große Projekt auf nationaler Ebene war in den 1990er Jahren das beim damaligen Reichsarchivdienst in Angriff genommene Projekt „Genlias“, eine zentrale Datenbank, in der Informationen aus allen Urkunden des Personenstandsregisters gespeichert wurden. Das Projekt, das teilweise noch immer läuft (www.wiewaswie.nl), wäre ohne das Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Daten in die Datenbank übertragen, nicht denkbar gewesen.

In den letzten Jahren gibt es eine ganze Reihe von größeren und kleineren Projekten, an denen sich Freiwillige beteiligen. Meistens ist es nicht schwierig Freiwillige anzuwerben, z.B. über einen Bericht in der Lokalzeitung. Bekannt aus letzter Zeit sind das Projekt „Foto zoekt Familie“, ein Projekt des Koninklijk Instituut voor de Tropen und „Viele Hände machen leichte Arbeit“. Bei diesem Kooperationsprojekt werden durch „crowdsourcing“ Massenakten digitalisiert (z.B. Eintragungsregister für Wehrpflichtige, Kataster und Grundbuch oder Polizeimelderegister), die Freiwillige nachher zu Hause auswerten und in einer zentralen Datenbank speichern (www.velehanden.nl).

Ehrenamtliche nehmen dem Archiv viel Arbeit ab, aber man bekommt die Arbeit nicht umsonst. Es erfordert einen gewissen Personaleinsatz des Archivs, es müssen Büroräume und Computer bereitgestellt werden und es fallen Reisekosten an. Man sollte darauf achten, dass die Aufgaben der Ehrenamtlichen auf deren Interessen und Kenntnisse abgestimmt sind. Hinzu kommt, dass das Archiv auch verantwortlich für eine gewisse Qualitätssicherung ist. Es gibt auch Grenzen des Einsatzes: Bei klassischen Verzeichnungsarbeiten, z.B. bei Kirchenarchiven und Vereinsarchiven, sind die Erfahrungen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern bis auf wenige Ausnahmen nicht so günstig.

————————————————————–

Kurzbiographie von Jacques van Rensch

- Seit 2005 Reichsarchivar in der Provinz Limburg beim Regionaal Historisch Centrum Limburg

- Jura-Studium an der Universität Nimwegen, Archivausbildung an der Reichsarchivschule

- 1978–1992 Abteilungsleiter Stadtarchiv Maastricht und 1992–2005 Reichsarchiv Limburg: Verzeichnung von Archiven, archivrechtliche Fragen

- Forschung: Rechtsgeschichte, Geschichte kirchlicher Institutionen und Adelsgeschichte