Am 27. Juli 1900 verabschiedete Wilhelm II. das deutsche Ostasiatische Expeditionskorps mit einer Ansprache, die schon bald unter der Bezeichnung “Hunnenrede” Gegenstand hefitger Debatten wurde.[1] Die wohl bekanntesten Zitate aus dieser Rede lauteten:

Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht!

Wie vor tausend Jahren die Hunnen … sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bestätigt werden, daß niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.

In den allgemeinen Tageszeitungen der letzten Julitage wurde die Rede ausführlich dargestellt und kommentiert, unter anderem in der Neuen Freien Presse vom 28. Juli 1900[2], in Das Vaterland vom 28. Juli 1900[3] oder in der Reichspost vom 29.7.1900[4] So ist es wenig überraschend, dass auch satirisch-humoristische Blätter das Thema schnell aufgriffen; Verweise auf die Rede (häufig ohne diese explizit zu erwähnen) folgen auch noch nach Monaten (z.B. im Kontext der schleppenden Friedensverhandlungen mit China 1901) und Jahren – wie diese kleine Materialsammlung zeigt.

Die Schwierigkeiten, eine verbindliche Textfassung der Rede aufzutreiben, thematisiert der Kladderadatsch am 5.8.1900:

Die Ansprache, die unser Kaiser am 27. Juli in Bremerhaven an die nach China abfahrenden Truppen gehalten hat, ist der Welt nur bruchstückweise und in so verschiedenen Fassungen bekannt geworden, daß sich ihr Wortlaut schwerlich noch wird feststellen lassen. Darüber herrscht im Publicum lebhafte Verwunderung. Man meint, es sei doch bekannt geesen, daß der Kaiser sich von den Truppen verabschieden wollte, und da hätte man für die nöthigen Stenographen sorgen und vielleicht den ganzen Vorgang durch den Kinematographen aufnehmen lassen müssen.

Das ist ja alles ganz gut, aber wer konnte denn wissen, daß der Kaiser sich von den Truppen gerade mit einer Ansprache verabschieden würde?[5]

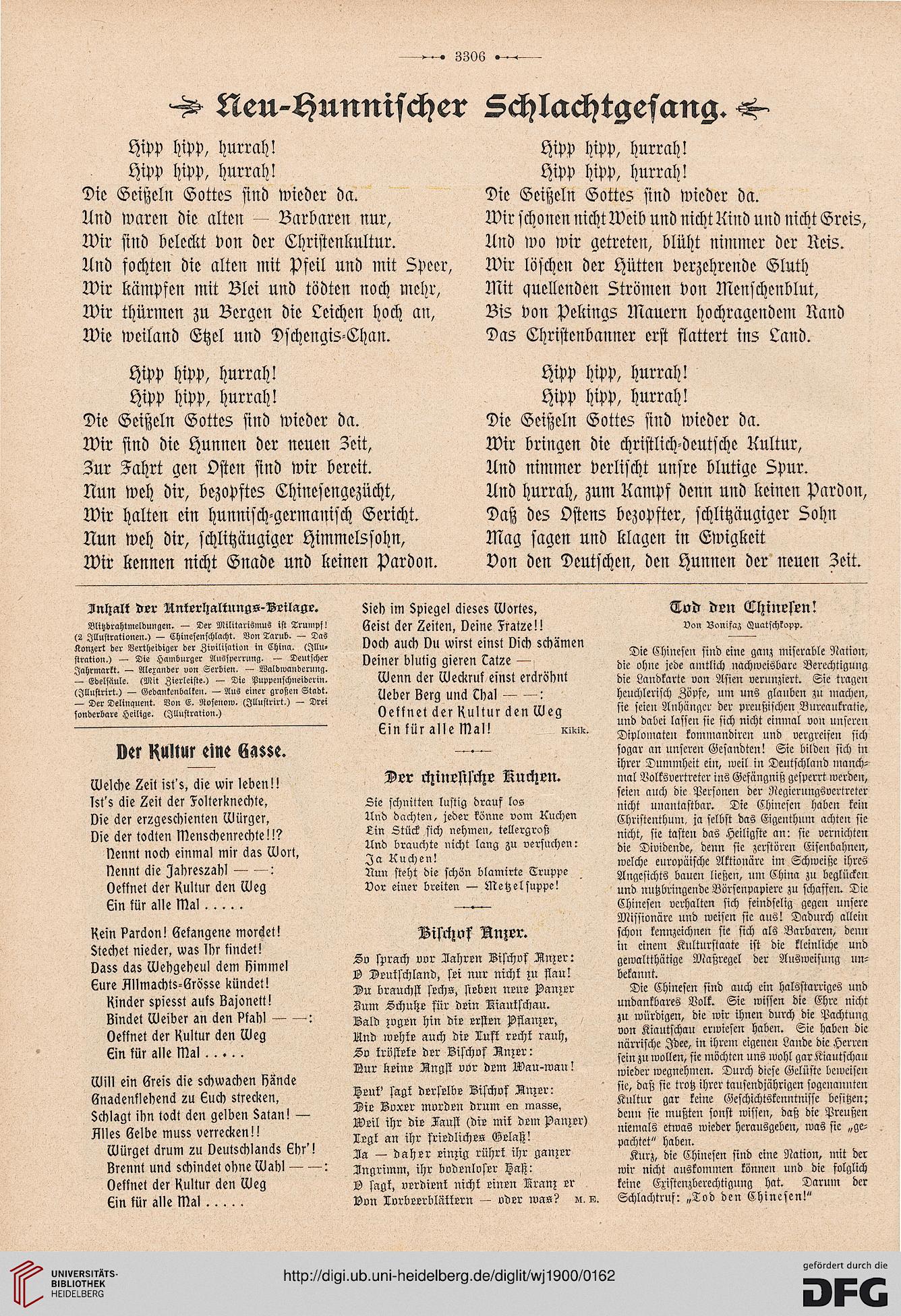

Der in Wien erscheinende Floh brachte auf dem Titelblatt der Nr. 31 (1900) die Karikatur “Der Siegeszug der Hunnen”.

Der Floh Nr. 31 (1900) S. 1 – Quelle: ANNO

Der auf einem schnaubenden Pferd sitzende “König Etzel” (der zum wallenden Haar und zum üppigen Vollbart den für den deutschen Kaiser so typischen hochgezwirbelten Schnurrbart trägt)wendet sich an die Truppen:

Hunnen und Avaren! Ihr zieht jetzt gegen die grausamen Cherusker und Cimbrier! Seid tapfer, wie es den Mannen Etzels gebührt, tapfer, aber nicht grausam! Gebt Pardon! Gefangene werden gemacht und Wehrlose menschlich behandelt. Führt Eure Waffen so, daß auf tausend Jahre hinaus kein Cherusker Anlaß hat, einen Hunnen scheel anzusehen! Adieu, Kameraden![6]

In den Wiener Caricaturen vom 5. August 1900 wird die Passage “Pardon wird nicht gegeben!” aufgegriffen – im Gedicht “Kein Pardon!”, wo es unter anderem heißt:

Verthiertes Asiatenvolk

Hat in den letzten Wochen

Mit Lug und Trug und feigem Mord

Das Völkerrecht gebrochen.

Drum fand das Wort wie Donnerschall

In ganz Europa Wiederhall [sic!]

Das Wort des Rächers auf dem Thron:

Kein Pardon! [...][7]

Der Kikeriki greift das Thema nicht direkt auf, sondern lässt die ‘Hunnenrede’ nur anklingen, wenn es heißt:

Rache den Chinesern!

Wenn sie einmal gebändigt sein werden, dann sollen sie die ganze Wucht der europäischen – Cultur kennen lernen![8]

Im Rahmen der Beschäftigung mit der Rückkehr des ‘Weltmarschalls’ Graf Waldersee nach Europa kommen wiederholt (in der Regel nicht weiter erläuterte) Anspielungen auf die ‘Hunnenrede’, so heißt es etwa im Floh Nr. 24 (1901):

Empfangsvorbereitungen für Waldersee in Berlin

[...] Anläßlich eines Manövers, das dem heimgekehrten Grafen zu Ehren veranstaltet werden soll, werden die modernen Hunnen das Abhauen von Köpfen produciren.[9]

Wenige Wochen später geht es im Floh um Auszüge “Aus Waldersee’s Liederbuch”:

I.

Gottlob, der Krieg ist nun vorbei,

jetzt gibt es kein Gemetzel,

Man reibt mir unter die Nase nicht mehr

Den Hunnenkönig, den Etzel. [..][10]

Die Wiener Humoristischen Blätter schossen sich besonders auf Waldersee ein. So heißt es am 18. August 1901 unter dem Titel “Vom Grafen Waldersee”:

[...] Beim Diner sieht er es nicht gerne, wenn Lorbeersauce auf den Tisch kommt, weil er darin eine Frozzelei erblickt. Die Worte „Attila“, „Hunnen“, „Rache“ darf man vor ihm nicht aussprechen, und wenn er einmal indisponirt ist, dürfen die Aerzte Alles veschreiben nur keine Chinapräparate. Am merkwürdigsten ist aber daß er oft in der Nacht auffährt, nach dem Säbel greift und durchaus Jemanden köpfen will. Seine Schlaflosigkeit ist so hochgradig, daß man ihm die Protocolle der chinesischen Verhandlungen vorlesen muß, bis er endlich einschläft. ((Humoristische Blätter Nr. 33 (18.8.1901) 2.))

Ähnliches findet sich zwei Beiträgen in den Wiener Humoristischen Blättern vom 28. Juli 1901. Unter dem Titel “Programm für Waldersee’s Ankunft. (Von “Ihm” [d.h.: vom deutschen Kaiser] entworfen” heißt es:

- Begrüssungsansprache, gehalten von Aegir.

- Rede, theils zu Wasser, theils zu Lande gehalten von „Ihm“

- Defilirung sämmtlicher Bürgermeister Deutschlands unter dem Commando eines Unteroffciers.

- Einzug durch eine mit Chinesenschädeln verzierte Triumphpforte

- „Civilisations“-Festessen im Rathhaus

- Festvorstellung mit folgenden Nummern:

a. Hunnenritte, ausgeführt von einer hervorragenden Circusgesellschaft

b. Civilisationsquadirlle, angeführt von sämmltichen Scharfrichtern Deutschlands

c. Preisköpfen

d Festvorstellung im Theater (Aufgeführt wird „Attila“, ein Gelegenheitsstück von Major Lauff)

e. Neuerliche Ansprache von „Ihm“[11]

Das Thema ‘Reden des deutschen Kaisers’ – extrem lang und bei jeder sich bietenden Gelegenheit – nimmt in den Wiener satirisch-humoristischen Blättern breiten Raum ein, hier aber sind die gehäuften Reden beim Empfang ein direkter Verweis auf die ‘Hunnenrede.’

Der zweite Beitrag der Humoristischen Blätter widmet sich den Orden und Auszeichnungen, mit denen die aus China zurückkehrenden Truppen bedacht wurden. Unter dem Titel “Der Culturorden.” heißt es:

Wie wir erfahren, soll jetzt in Deutschland ein neuer Orden eingeführt werden. Er führt den Namen Culturorden und wird in drei Classen verliehen.

- Das gewöhnliche Culturordenskreuz. Es ist ein Ordenskreuz, wie jedes andere, nur hat es im Mittelfelde eine kleine Knute. Es wird verliehen an Leute vom Feldwebel abwärts, die sich in Colonien energisch und thätig erwiesen haben.

- Der Commandeurstern des Culturordents ist ein grosser Stern, der an der linken Brustseite zu tragen ist. Im Mittelfelde ist ein abgeschnittener Chinesenkopf zu sehen. Wird an höhere Officiere verliehen, die sich in Colonialkriegen ausgezeichnet haben.

- Das Grosskreuz des Culturordens, überreich mit Brillanten besetzt, trägt im Mittelfelde das Bildnis Attila’s und der Wahlspruch: „Unten durch!“ Das Bildnis ist mit Todtenschädeln [sic!] garniert. Das Grosskreuz wird nur an siegreiche Weltmarschälle verliehen.[12]

In der Zeit des Besuchs der so genannten “Sühnegesandtschaft” in Berlin taucht das Thema ‘Hunnen’ wieder auf. Der Floh berichtet über “Populäre Vorlesungen (Gehalten an der ‘Akademie für Schwachsinnige der höheren Stände)

[...] Das römische Weltreich ging hauptsächlich in Folge der Völkerwanderung unter. Es war nämlich gegen Ende des Alterthums eine Menge von Völkern herausgewachsen, die es schon nicht mehr erwarten konnten, in der Weltgeschichte eine Rolle zu spielen. Da waren zunächst die Hunnen, die unter Attila so fürchterlich hausten, dass sie dem Weltmarschall Waldersee später in China als Vorbild dienen konnten. – […][13]

“Tsin, Tsan, Tschun …! Ein chinesisches Sühnelied” in den sozialdemokratischen Neuen Glühlichtern[14] verbindet die ‘Sühnegesandtschaft’ direkt und explizit mit der ‘Hunnenrede’:

Tsin, Tsan, Tschun.

Der Sühneprinz hier war nun.

Er bracht’s in Tusch und Seiden fein,

Man wolle fürder brav nun sein,

Und daß es ihn stets hat gegraut,

Wenn man ‘nen Deutschen „scheel“ ang’schaut! [...]

Tsin, Tsan, Tschun,

Der Sühneprinz still stand’ nun.

ER ernst doch auf dem Throne saß

(Sogar auf’s Reden ganz vergaß) [...]

Drauf sah ER streng an Tschunen

(Denkt an die Red’ der Hunnen!) [...][15]

Und die ‘Hunnenrede’ könnte auch gemeint sein, wenn es in dem (schon an anderer Stelle erwähnten) “Belehrenden Stammtisch-Vortrag” des “Original-Geographen” des Kikeriki im November 1911 heißt:

Sonst haben sie [gemeint: die Chinesen] noch geschlitzte Augen, mit denen sie alle Fremden schief anschauen und einen langen Zopf.[16]

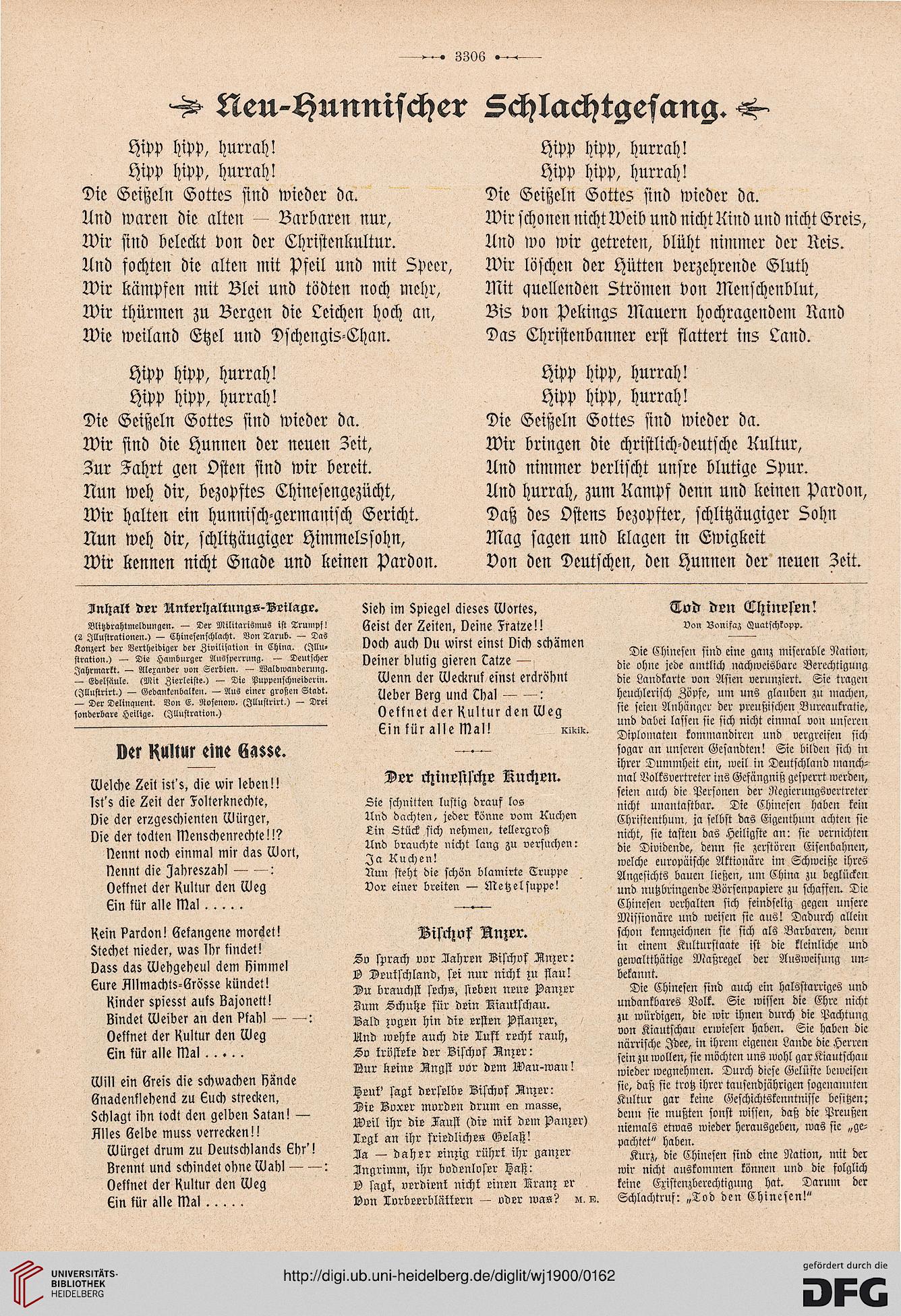

Der Wahre Jakob Nr. 367 (14. August 1900) | Quelle: UB Heidelberg

Im Simplicissimus finden sich einige Stellen, die sich auf die ‘Hunnenrede’ beziehen – in Karikaturen und Texten. Die Karikatur “Moderne Hunnen” von Eduard Thöny[17] zeigt nichts Chinesisches, sondern drei Offiziere, die einander begegnen:

“Hätte die Herren beinahe nicht jesehen, Pardon.”

“Pardon wird nich mehr jejeben.”[18]

Am 28. 8. 1900 heißt es in der “Schloßhofrede” von Peter Schlemihl:

Der Großherzog von Gerolstein ließ sein Regiment und alle Beamten im Schloßhofe antreten und sprach mit lauter Stimme:

“Soldaten! In der letzten Zeit wird sehr viel über mich genörgelt. Ich pfeife darauf. Das lausige Bürgerack meint, zum Maulaufreißen ein Recht zu haben, weil es Steuern zahlt. Das ist Dummheit. Ich werde den Hunden zeigen, was Raison heißt. Maul halten, das will ich! Schießt jeden nieder, der mit der Wimper zuckt, wenn ihr meinen Allerhöchsten Namen nennt. Das befehle ich euch. Schont kein Alter und kein Geschlecht, ich will es. Verstanden? Abtreten!” [... ][19]

Nota bene … ist diese Materialsammlung nur ein Anfang, Fortsetzung folgt (und Hinweise werden gerne entgegengenommen!)

―

- Zur Rede und zur maßgeblichen Textversion: Bernd Sösemann: “Die sog. Hunnenrede Wilhelms II. Textkritische und interpretatorische Bemerkungen zur Ansprache des Kaisers vom 27. Juli 1900 in Bremerhaven.” In: Historische Zeitschrift 222 (1976), S. 342–358.

- Neue Freie Presse Nr. 12905 (28.7.1900) S. 3 f. – Online: ANNO.

- Das Vaterland Nr. 205 (28.7.1900) S. 4. – Online: ANNO.

- Reichspost Nr. 171 (29.7.1900) 2 – Online: ANNO.

- Kladderadatsch Nr. 31 (5.8.1900) 123.

- Der Floh Nr. 31 (1900) [1].

- Wiener Caricaturen Nr. 32 (5.8.1900) S. 2 – Online: ANNO.

- Kikeriki Nr. 61 (2.8.1900) S. 4- Online: ANNO.

- Der Floh Nr. 24 (1901) S. 4.

- Der Floh Nr. 32 (1901) 2.

- Humoristische Blätter Nr. 30 (28.7.1901) 2.

- Humoristische Blätter Nr. 30 (28.7.1901) 2.

- Der Floh Nr. 35 (1901) 3.

- Neue Glühlichter Nr. 143 (26.9.1901) 163.

- Neue Glühlichter Nr. 143 (26.9.1901) 163.

- Kikeriki Nr. 92 (16.11.1911) 2.

- Simplicissimus 14.08.1900 Jg. 5, Heft 21, 168.

- Simplicissimus 14.08.1900 Jg. 5, Heft 21, 168.

- Simplicissimus 28.08.1900 (Jg. 5) Heft 23, S. 182.

Quelle: http://mindthegaps.hypotheses.org/1483

Ab sofort steht die Beta-Version der Digitalen Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels mit umfangreichem Inhalt der Forschung kostenfrei zur Verfügung.

Ab sofort steht die Beta-Version der Digitalen Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels mit umfangreichem Inhalt der Forschung kostenfrei zur Verfügung.