Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022454055/

„Mythos“ und „Macht der Bilder“ – Franz Josef Strauß zum 100. Geburtstag: Besprechung des Vortrags von Werner K. Blessing am 4.5.2015 und der Kabinettausstellung im Stadtmuseum München (24.4.-2.8.2015)

Franz Josef Strauß als altersmilder Greis – schwerlich kann man sich den 1988 verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten so vorstellen. Und doch wäre der temperamentvolle „Herrscher und Rebell“ – so der Untertitel von Horst Möllers in diesen Tagen erschienenen 853-seitigen Strauß-Biografie1 – heuer 100 Jahre alt geworden. Die Hanns-Seidel-Stiftung nimmt das zum Anlass, dem langjährigen CSU-Vorsitzenden mit einem umfassenden Festprogramm zu gedenken.2

Zum Auftakt der Vortragsveranstaltungen sprach am 4. Mai im Münchner Konferenzsaal der christsozialen Stiftung der emeritierte Erlanger Neuzeithistoriker Werner K. Blessing. Seinem Referatsthema „Mythos Strauß“ näherte sich die Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Ursula Männle, in ihrer Einleitung begrifflich an. Mythen seien demzufolge als Erzählungen ein fester Bestandteil der kollektiven Erinnerung. Bezogen auf eine Person entstehe ein Mythos als „Produkt großer öffentlicher Ausstrahlung“, wie das etwa bei Stars oder Kultfiguren feststellbar sei.

[...]

Ausstellung zu Willi Münzenberg in Erfurt

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022450760/

Berliner Stadtschloss: Forderung nach Ausstellung zu NS-Vergangenheit

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022445415/

Tagungsbericht und Ausstellungsbesprechung: „Napoleon und Bayern“ – die Bayerische Landesausstellung in Ingolstadt und der Tag der bayerischen Landesgeschichte am 12.5.2015

„Bayern und Napoleon“ lautete das Thema des 9. Tages der bayerischen Landesgeschichte, den der Verband der bayerischen Geschichtsvereine in Zusammenarbeit mit dem Museumspädagogischen Zentrum, der Bayerischen Museumsakademie und dem Haus der Bayerischen Geschichte am 12. Mai 2015 in Ingolstadt veranstaltete. Wie in den Jahren zuvor gab auch diesmal die Landesausstellung das Thema des Tages vor – heuer ist eine Schau über „Napoleon und Bayern“ in den Räumen des Bayerischen Armeemuseum im Ingolstädter Neuen Schloss zu sehen. Bei der Eröffnung des Landesgeschichtstags, der sich nicht nur an Mitglieder der Geschichtsvereine richtet, sondern ebenso an interessierte Studierende, Lehrkräfte, Museumsmitarbeiter, Archivare und Wissenschaftler, begrüßte der Vorsitzende des Geschichtsvereinsverbandes, Manfred Treml, die rund 200 Besuchern und wies darauf hin, dass die Veranstaltung insbesondere als Lehrerfortbildung mittlerweile viel Zuspruch erfahre.

Einen Überblick über die Konzeption von „Napoleon und Bayern“ gab Projektleiterin MARGOT HAMM vom Haus der Bayerischen Geschichte. Ihr zufolge ist es ein Kernanliegen der Landesausstellung, dass der Betrachter „sich in die Geschichte hineinversetzen, selbst noch einmal teilnehmen“ könne. Am deutlichsten spürbar wird diese Intention sicherlich bei der multimedialen Rauminszenierung zur Schlacht von Eggmühl 1809: Beamer projizieren auf zwei im rechten Winkel stehende Wandflächen wechselnde Gemäldeszenen zu der Schlacht, akustisch untermalt von reinszeniertem Kriegslärm; dazu ist der Betrachter im Halbdunkel von einer großen Kanone und anderen militärhistorischen Ausstellungsstücken umgeben.

[...]

Archiv-August #1: Archiv-Fieber – „Kunst, Freiheit und Lebensfreude“ von Emanuel Mathias

Archiv-August #1: Der erste Beitrag unserer Reihe erschien erstmals am 1. Juni 2015. Viel Spaß beim Lesen!

Emanuel Mathias: Austellung „Kunst, Freiheit und Lebensfreude“. Filmstill 2015 HD Video, 21:20 Min., mit freundlicher Genehmigung von Emanuel Mathias ©

Das Ausstellungskonzept „Talents“ ist ein Förderprogramm für junge Fotografen und Kunstkritiker. Es wird seit 2006 jährlich von c|o Berlin ausgeschrieben und vom Gründungspartner Deutsche Börse AG finanziell unterstützt.

[...]

Ausstellung zum Völkermord an den Armeniern an der JGU Mainz

Eine Projektgruppe von 11 Studierenden unter der Leitung von Dr. Andreas Frings hat für das Historische Seminar der JGU Mainz eine Ausstellung zum Thema “Eine ‘innertürkische Verwaltungsangelegenheit’? Osmanisch-deutsche Verflechtungen und die Armeniergräuel im Ersten Weltkrieg” erarbeitet, die am Mittwoch feierlich eröffnet wurde und seit gestern (bis Pfingsten) im Philosophicum der JGU Mainz zu sehen ist. Projektbegleitend wurde unter der URL https://www.blogs.uni-mainz.de/fb07-armeniergreuel/ eine Ausstellungshomepage erarbeitet, die die Texte der Poster spiegelt und zusätzlich weitere Materialien und didaktische Überlegungen anbietet. Ausstellung und Homepage wurden bewusst so aufgebaut, dass sie auch im Unterricht eingesetzt werden können – angesichts der aktuellen medialen Aufmerksamkeit für das Thema also eine wichtige Unterstützung für all jene, die sich vorstellen können, das Thema des Völkermordes aus der Perspektive der deutsch-osmanischen Beziehungsgeschichte heraus in den Unterricht zu bringen. Rückmeldungen zu den Texten oder den Materialien (die sukzessive aufgebaut und erweitert werden) sind ausdrücklich erwünscht und über ein Online-Gästebuch auf der Homepage möglich.

Quelle: http://vgdrp.hypotheses.org/351

Schmalenstroers wirklich wichtige Museen

Die Karte wartet nun nur noch darauf, um Einrichtungen dieser Art, die sich außerhalb Deutschlands befinden, ergänzt zu werden, ich steuere schon mal das Lebensspurenmuseum in Wels (Thema: Stempel!), das Konservenmuseum in Stavanger und das Rummuseum in Havanna bei!

[via Archivalia]

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022418081/

Ostern im “September”

Eier der ganz besonderen Art präsentiert die Pasticceria Bombiani in Rom. Unter dem Titel “Le Consistenze del Colore” zeigt sie 22 ovale Kunstwerke. Für jedes einzelne von Ihnen stand ein repräsentatives Werk eines international anerkannten Künstlers Pate. Die Konditorei griff für die Eier auf vorwiegend abstrakte Werke der Künstler zurück. Nur bei Gerhard Richter wählte sie nicht die dafür prädestinierten Streifenarbeiten oder die Farbtafeln aus. Sie entschied sich für das Bild “September (891-5)” von 2005.

Eier der ganz besonderen Art präsentiert die Pasticceria Bombiani in Rom. Unter dem Titel “Le Consistenze del Colore” zeigt sie 22 ovale Kunstwerke. Für jedes einzelne von Ihnen stand ein repräsentatives Werk eines international anerkannten Künstlers Pate. Die Konditorei griff für die Eier auf vorwiegend abstrakte Werke der Künstler zurück. Nur bei Gerhard Richter wählte sie nicht die dafür prädestinierten Streifenarbeiten oder die Farbtafeln aus. Sie entschied sich für das Bild “September (891-5)” von 2005.

Aus dem Faltblatt zur Ausstellung geht die Motivwahl nicht eindeutig hervor. Hier wird auf die Kunst Gerhard Richters im Allgemeinen abgehoben und sein permanenter Medienwechsel, vom Foto zum Gemälde zum Foto zurück, erläutert. Doch bei näherer Betrachtung ist das Motiv mehr als nur ein Stellvertreter der jüngsten Werke Gerhard Richters. Es ist ein Bild unserer Zeit und unserer Gesellschaft.

Richter malte das Bild nach einer Pressefotografie, die das New Yorker Word Trade Center am 11. September 2001 zeigt. In diesem Bild kommt die Tragik des Geschehens in all seinen Nuancen zum stehen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kulminieren in einem Standbild, dass die brennenden kurz vor dem Einsturz stehenden Hochhäuser zeigt. Das World Trade Center war nicht nur der höchste Gebäudekomplex New Yorks, sondern als Welthandelszentrum ein Symbol der amerikanischen Macht sowie der westeuropäischen Zivilisation schlechthin. Mit seiner Zerstörung wurde einmal mehr klar, wie zerbrechlich die Gesellschaft im Grunde ist. Damit wählte die Pasticceria – zufällig oder auch absichtlich – ein politisches Motiv, dass die krisenhafte Gegenwart in Frage stellt.

Während Richters Werk in seinem Kabinettformat, das Ereignis dokumentiert, scheint das auf das noch kleinere Osterei übertragene Motiv wie eine Ermahnung: Unsere Zeit ist fragiler als eine Eierschale. Und mit den Blick auf die christliche Ostergeschichte, fragt sich, ob die Motivübernahme eine Warnung an uns ist. Mit dem Tode und der Auferstehung Christi hat Gott, so die Bibel, Erbarmen mit dem Menschen gehabt und ihm die Möglichkeit gegeben, aus der Hölle zu entfliehen. Im Johannesevangelium geht mit der Auferstehung auch der Friede einher: “Friede sei mit euch!” verkündet Christus seinen Jüngern.

Doch der Mensch, wie es sich in der Geschichte abermals zeigt, schafft sich die Hölle auf Erden immer wieder selbst. Und so sollten wir der Frage, “Was war zuerst das Huhn oder das Ei”, an dieser Stelle nachgehen? Diese der Vernunft des Menschen entspringende Frage führt in ihrer paradoxen Struktur per se das Dilemma der Menschheit vor Augen. Denn unsere Gesellschaft erscheint wie ein perpetuum mobile zwischen friedlichen Miteinander und menschenunwürdiger Gewalt.

Die ovalen Meisterwerke mit Motiven der folgenden Künstler können noch bis zum 6. April bewundert werden:

- Afro Basaldella

- Federico Cari

- Piero Dorazio

- Gilbert & Georges

- Keith Haring

- Hans Hartung

- Collettivo Illimine

- Anselm Kiefer

- Franz Kline

- Emily Kame Kngwarreye

- Robert Mapplethorpe

- Georges Mathieu

- Joanna Irena Milewska

- Walter Musco

- Achille Perilli

- Robert Rauschemberg

- Mark Rothko

- Antoni Tapies

- Turkey Tolson Tjupurrula

- Cy Twombly

- Emilio Vedova

Mein Ausstellungstipp: Gerhard Richter legte 2009 der Edition (139) sein Bild “September (891-5)” zu Grunde. Der 66 auf 90 cm große Digitaldruck zwischen zwei Glasplatten ist noch bis zum 27. September im Dresdner Albertinum ausgestellt.

Mein Literaturtipp: Robert Storr: September. Ein Historienbild von Gerhard Richter, Köln 2010 [ISBN978-3-86560-792-8]

Quelle: http://gra.hypotheses.org/1623

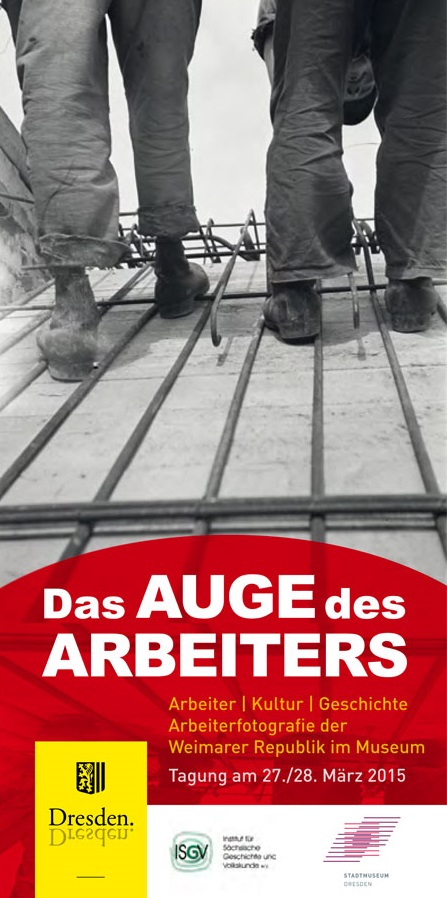

Arbeiter | Kultur | Geschichte. Arbeiterfotografie der Weimarer Republik im Museum

In welchem Sinn sind die proletarischen Amateurfotografien der 1920er Jahre geschichtsträchtig? Sind sie „objektive Dokumente“ von Alltag, Armut, Arbeitslosigkeit? Relikte autobiografischer Erzählungen oder des Klassenkampfs? Als Zeugnisse einer Geschichte des Sehens und Zeigens „von unten“ stehen sie zwischen privater Erinnerung und öffentlichem Gebrauch, zwischen „Dokument“ und „Erfindung“.

Zum Abschluss des DFG-Forschungsprojekts zur Geschichte der Arbeiterfotografie der Weimarer Republik am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) findet im Stadtmuseum Dresden am 27. und 28. März 2015 die Tagung “Arbeiter | Kultur | Geschichte. Arbeiterfotografie der Weimarer Republik im Museum” statt. Sie ist verbunden mit der dritten Station der Ausstellung “Das Auge des Arbeiters”, die 2014 in den Kunstsammlungen Zwickau und dem Käthe Kollwitz Museum Köln zu sehen gewesen war und die in Dresden mit einer wiederum veränderten Konzeption am 20. März eröffnet werden wird.

Die Vorträge stellen Arbeiterfotografien in den Kontext von Alltagskultur und politischer Propaganda und diskutieren ihre Beziehungen zur illustrierten Presse, zu Film und Kunst. Dabei werden auch Methoden anschaulich, Bilder als in einem umfassenden Sinn sozialgeschichtliche Quellen zu verstehen.

Hierzu gehört nicht zuletzt die Frage nach der Wirkung der politischen Verhältnisse in Ost und West zwischen 1945 und 1990 auf die Bestandsbildung in den Museen und damit auch auf das Geschichtsbild über die Weimarer Zeit. Die Tagung richtet sich an Interessierte aus den Bereichen Fotografie- und Mediengeschichte, Industrie- und Alltagskultur, Kunst- und Pressegeschichte sowie an mit der Bewahrung, Erschließung und Ausstellung von Fotografien Beschäftigte in Archiven und Museen.

Veranstalter sind das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. und das Stadtmuseum Dresden in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, dem Käthe Kollwitz Museum Köln und den Kunstsammlungen Zwickau.

Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen.

Freitag, 27.3.2015, 12:00 – 20:00

12:00 BEGRÜSSUNG – Ralf Lunau (Beigeordneter für Kultur, Landeshauptstadt Dresden), Erika Eschebach (Stadtmuseum Dresden), Winfried Müller (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde) und Korinna Lorz (Sächsische Landesstelle für Museumswesen)

12:15 EINFÜHRUNG- Holger Starke (Stadtmuseum Dresden): “Dokumente der Zeit”? Arbeiterfotografien im Geschichtsmuseum

12:30 GESCHICHTE- Mike Schmeitzner (Hannah-Arendt-Institut Dresden): Arbeiterkultur in Sachsen. Milieu und Medien

Andreas Ludwig (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam): Gegenwart als Geschichte. Museales Sammeln und Ausstellen in der DDR

14:00 Kaffeepause

14:30 IKONOGRAFIEN- Günter Agde (Berlin): Ein Muskelmann, ein Symbol und die werktätigen Massen. Metamorphosen eines Logos und seiner Bedeutung

Wolfgang Hesse (ISGV Dresden): Öffentlich privat. Arbeiterfotografien im Familienalbum

16:00 Kaffeepause

16:30 MEDIEN – Andreas Krase (Technische Sammlungen Dresden): Professionelle Amateurfotografie. Das Bildertagebuch Hugo Erfurths

Sabine Kriebel ( University College Cork): Bild und Schrift. Fotomontagen

18:00 AUSSTELLUNGSBESUCH

20:00 Abendessen

Samstag, 28.3.2015, 9:00 – 16:00

9:00 MEDIEN – Anton Holzer (Zeitschrift Fotogeschichte, Wien): Erzählende Bilder. Fotoreportagen in der bürgerlichen und proletarischen Presse um 1930

Klaus Kreimeier (Berlin): “Erobert den Film!” Dokumentarisches Kino und Arbeiterbewegung vor 1933

10:30 Kaffeepause

11:00 KUNST – Johannes Schmidt (Städtische Galerie Dresden): “Den Kampfwillen versinnbildlichen”. Otto Griebel und die Kunst der Agitation

Mathias Wagner (Galerie Neue Meister, SKD Dresden): Die Internationale. Über Massendarstellungen in Fotografie und Kunst

12:30 Mittagspause

13:30 PRAXIS – Jens Bove (Deutsche Fotothek Dresden): Erschließungsfragen. Bilder und Texte

Karl Klemm (TU Bergakademie Freiberg)/ Markus Walz (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig): Ein Forschungsprojekt, drei Ausstellungsplanungs-Prozesse. Erkenntnistransfer im museologischen Rückblick

15:00 PERSPEKTIVEN – Manfred Seifert (Philipps-Universität Marburg): Arbeitskulturen, Mentalitäten, Industriekultur

15:30 SCHLUSSDISKUSSION

16:00 Ende der Tagung

Die Tagung findet statt im Festsaal des Stadtmuseums Dresden, Wilsdruffer Straße 2, 01067 Dresden, Eingang: Landhausstraße.