In der linken Ecke des Kampfrings springt der französische Maler Gustave Courbet schon ungeduldig hin und her; in der rechten Ecke steht ihm sein Landsmann, der Künstler Paul Gauguin, angriffslustig gegenüber. Ihre wütenden Blicke treffen sich schon. Gleich ertönt die Ringglocke… Doch die beiden Zeitgenossen werden jetzt hier nicht wirklich aufeinander losgelassen. Anders als in der MTV-Show Celebrity Deathmatch werden wir also nicht mit ansehen, wie die beiden Künstler sich gegenseitig ihre Malutensilien um die Ohren hauen, sich wüst auf Französisch beschimpfen oder sich an ihren Bärten ziehen. … Celebrity Deathmatch: Erwartungshaltungen an zwei Bloggerreisen weiterlesen →

(6) Münz- und Hoffaktoren im Dienste Preußens

Bis zum 18. Jahrhundert gab es an den europäischen Höfen „Hofjuden“ oder auch „Münzjuden“, die zum einen Luxusgüter für den Hof und wichtige Waren für das Heer beschafften, zum anderen Silber für die Münze und wichtige ausländische Münzen besorgten (vgl. Battenberg 2001, S. 32; ebenso Scheiger 1990, S. 173). So konnte sich ein historisch bedingtes Spezialwissen ausprägen, das die Tür zu Berufen im Geldhandel sowie in der Kapital- und Kreditwirtschaft öffnen sollten und half, Schutz- und Handelsrechte zu erwerben (vgl. Scheiger 1990, S. 208). Jüdische Münz- und Hoffaktoren an den verschiedenen Hofstaaten hatten zudem die wichtige Funktion in Krisenzeiten für ausreichend Vermögen zu sorgen, in dem sie wertvolle Münzen beschafften oder auch Münzverschlechterungen durch Ausprägungen von Silber vornahmen (vgl. Jersch-Wenzel 1978, S. 183f.). Dabei hatten sie den Vorteil, dass sie für ihre Geld- und Warenbeschaffung auf ein europaweites Netz aus Händlern und Gemeinden zurückgreifen konnten, zu denen jedoch immer auch besondere Machtbeziehungen bestanden, da der „Hofjude“ über jüdische Neuansiedlungen und die Höhe der Abgaben der jüdischen Gemeinden meist mitbestimmen durfte (vgl. Battenberg 2001, S. 41f.).

Auch wenn es unter Friedrich II. keinen umfangreichen Hofstaat mehr gab, machte er sich die Kompetenzen von jüdischen Münz- und Hoffaktoren zu Nutzen (vgl. Stern 1971a, S. 233): Im Rahmen seiner Inflationspolitik während des 7-jährigen Krieg spielten jüdische Münzfaktoren für den preußischen Staat eine besondere Rolle. Sie halfen diesem durch Münzmanipulationen dabei, die Staatskasse aufzubessern und so den Krieg überhaupt finanzieren zu können (vgl. Schenk 2010, S. 97). Christlichen Kaufleuten war oftmals das Risiko dabei zu hoch, sodass sie ihre Mitarbeit verweigerten. Die Münzmanipulationen sollen dabei nach Schenk und Jersch-Wenzel rund 17 Prozent, nach Kunisch 20,5 Prozent und nach Stern mit bis zu 25 Prozent an den Gesamtkosten für den Krieg eingebracht haben (vgl. Stern 1971a, S. 252; vgl. ebenso Schenk 2010, S. 99).

Zu den Währungsmanipulationen gehörte das Nachprägen sächsischen, russischer, österreichischer und anderer Münzsorten der Kriegsgegner sowie die Fälschung von Münzen des neutralen Polens (vgl. Schenk 2010, S. 98). Dazu beschlagnahmte Preußen nach der Besetzung Sachsens die Münzstätten in Dresden und Leipzig und konnte damit den sächsischen Prägestempel nutzen.

In den neuen Münzen wurde der Silberanteil entfernt und durch minderwertige Metalle vermischt, ohne dass der Nennwert geändert wurde. Diese Münzen wurden auch als „Scheidemünzen“ bezeichnet (vgl. Stern 1971a, S. 228; vgl. dazu Jersch-Wenzel 1978, S. 184). Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es zum einen kein einheitliches Münzsystem und somit viele Währungen gab, zum anderen aber gleiche Münzen ganz unterschiedliche Qualitäten der Ausprägung haben konnten und sich ihr Nenn- vom Verkehrswert unterschieden.

Der Anteil des Silbers in einer Münze war dabei staatlich reguliert und wurde je nach Finanzbedarf verringert. So wurde in einem Vertrag von 1756 für den Staat erst einmal nur ein Bedarf in Höhe von 200.000 Reichstalern, 1759 schon in Höhe 5,65 Millionen und 1760 sogar von rund 9 Millionen Reichstalern gefordert. Dabei wurde auch beschlossen, dass die manipulierten Münzen in Preußen selbst nicht vertrieben werden durften (vgl. Stern 1971a, S. 239 und S. 241).

Der 7-jährige Krieg wurde durch britische Subsidien, die Kontributionen besetzter Staaten, wie beispielsweise aus Sachsen, den eigenen Staatsreserven und regulären Einnahmen finanziert. Das reichte jedoch nicht aus um die Heereszüge zur finanzieren und hätte die vorzeitige Kapitulation bedeutet (vgl. Kunisch 2004, S. 355). Die Inflationspolitik während des Krieges war verantwortlich für die Finanzkrise und Bankrottwelle in den 1760er Jahren, die Banken und Unternehmen in ganz Europa erfasste und eine große Arbeitslosigkeit bis in die 1770er Jahren bewirkte.(vgl. Schenk 2010, S. 109). Nach dem Krieg wurde sogar versucht, die Münzen wieder aufzuwerten, was wiederum zu Deflationskrisen führte.

Für Preußen standen im 7-jährigen Krieg die jüdischen Unternehmer Daniel itzig, Moses Isaac und Herz Moses Gumperts auf der einen Seite sowie Veitel Ephraim & Söhne auf der anderen Seite als Pächter einzelner Münzstätten sowie als Münz- und Hoffaktoren im Dienst des Staates, die dadurch zu wohlhabenden Unternehmerfamilien aufstiegen. Außerdem erhielten sie umfangreiche Generalprivilegien, die einer Gleichstellung mit christlichen Unternehmern gleichkam und die Übertragung des Schutzes auf die gesamte Familie ermöglichte, wofür sie aber auch ihre Gewinne aus den Münzmanipulationen in Manufakturen einbringen mussten. (Vgl. Stern 1971a, S. 101f.)

Die Münzen wurden von jüdischen Händler und Zwischenhändlern, die mit den Münz- und Hoffaktoren in Beziehung standen, in Umlauf gebracht und erhielten dafür anteilige Gewinne und befristete Geleitbriefe, zogen aber auch den Hass der Bevölkerung auf sich (vgl. Stern 1971a, S. 244; dazu Schenk 2010, S. 98).

Der Schaden für die Bevölkerung war sehr hoch und betraf vor allem Handwerker, Kleinkrämer, Angestellte, Beamte und Geistliche, die ein festes Einkommen erhielten (vgl. Stern 1971a, S. 299). Die Geldentwertung führt zu Preiserhöhungen und Unsicherheiten im Gebrauch der Münzen, zumal staatliche Steuern und Abgaben in den alten, hochwertigeren Münzen oder in ihrem Preis eingefordert wurden (vgl. Jersch-Wenzel 1978, S. 186). So stiegen zwischen 1758 und 1762 die Preise für Brot bei gleichbleibendem Lohn um das 5-fache, was zu Hunger und hoher Säuglingssterblichkeit, aber auch zu Tumulten, beispielsweise 1761 in Ostfriesland gegen jüdische Händler führte.

Aber auch die preußischen Gegner und Nachbarn hatten mit hohen Finanzeinbußen zu kämpfen und wurden ökonomisch geschwächt. Beispielsweise soll das neutrale Polen in einer Höhe von 20-25 Millionen Reichstalern geschädigt worden sein (vgl. Schenk 2010, S. 98). Zum Vergleich lagen die Staatseinnahmen für Polen 1764 bei nur rund einer Million Reichstaler. Andere Nachbarn hingegen, wie Anhalt-Zerbst, Mecklenburg-Schwerin, Neuwied oder Anhalt-Bernburg, ahmten die preußischen Münzmanipulationen nach (vgl. Stern 1971a, S. 242ff.).

Literatur- und Quellen:

Battenberg, J. Friedrich (2001): Die Juden in Deutschland vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Enzyklopädie Deutscher Geschichte. Bd. 60. München.

Jersch-Wenzel, Stefi; John, Barbara (1990): Von Zuwanderern zu Einheimischen. Hugenotten, Juden, Böhmen, Polen in Berlin. Berlin.

Jersch-Wenzel, Stefi (1978): Juden und „Franzosen“ in der Wirtschaft des Raumes Berlin/Brandenburg zur Zeit des Merkantilismus. Einzelveröffentlichung der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 23. Berlin.

Kunisch, Johannes (2004): Friedrich der Grosse. Der König und seine Zeit. München.

Scheiger, Brigitte (1990): Juden in Berlin. In: Jersch-Wenzel, Stefi; John, Barbara (Hrsg.): Von Zuwanderern zu Einheimischen. Hugenotten, Juden, Böhmen, Polen in Berlin. Berlin. S. 153-491.

Stern, Selma (1971a): Der Preussische Staat und die Juden. Dritter Teil/Die Zeit Friedrichs des Großen. 1. Abteilung: Darstellung. Tübingen.

Schenk, Tobias (2010): Wegbereiter der Emanzipation? Studien zur Judenpolitik des „Aufgeklärten Absolutismus“ in Preußen (1763-1812). Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Bd. 39. Berlin.

Thomas Schmidinger im Ö1-Nachtquartier

"Über das Aber"

Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger zu Gast bei Hans Groiss

Anrufe kostenlos aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79

Der Politikwissenschaftler und Sozial- und Kulturanthropologe Thomas Schmidinger macht sich Gedanken über ein friedliches Zusammenleben. Extremismus und Terrorismus verstellen einen klaren Blick auf gesellschaftliche Probleme. Äußerungen über "den Islam", über den viele etwas zu wissen glauben, machen Diskussionen zunehmend schwieriger. Aus Befürchtungen werden Positionen einseitiger und aus Angst wird zunehmend Feindlichkeit, stellt Schmidinger in einem Interview fest:

"Der drohende soziale Abstieg der Mittelschichten durch die seit Jahren andauernde Weltwirtschaftskrise und die Deterritorialisierung von unterschiedlichsten Konflikten durch die Globalisierung, machen vielen Menschen zu Recht Angst. Angst ist ein irrationales Gefühl, dem mit rationalen Argumenten ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu begegnen ist und deshalb verschmelzen dann der türkische Kebabbudenbesitzer ums Eck, die Moschee drei Straßen weiter, die Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens und die Massaker des selbsternannten "Islamischen Staates" zu einer gemeinsamen islamischen Verschwörung gegen den Säkularismus oder das "christlich-jüdische Abendland"."

Wie kann diesem Phänomen Angst entgegnet werden? Diskutieren Sie mit.

Thomas Schmidinger, geboren 1974, ist Lektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und an der Fachhochschule Vorarlberg, Vorstandsmitglied der im Nahen Osten tätigen Hilfsorganisation LEEZA, der Gesellschaft für kritische Antisemitismusforschung und Beirat des Österreichisch-Irakischen Freundschaftsvereins Iraquna.

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022403603/

Kleinräumige Spezialisierung und transnationaler Vergleich – Landesgeschichte im Masterstudium

Landesgeschichte muss sich, anders als vielleicht die erste Assoziation nahelegt, nicht ausschließlich mit der Geschichte z.B. Bayerns, Westfalens oder Sachsens befassen. Vielmehr bietet die historische Teildisziplin „Landesgeschichte“ einerseits die Möglichkeit zum europäischen oder transatlantischen Vergleich sowie andererseits besonders gute Anknüpfungspunkte … Weiterlesen →

Quelle: http://beruf.hypotheses.org/171

Inhalt: Sensation – Publikationsort: Provokation. Handschriftenfund in Wissenschaftsblog veröffentlicht

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk hat Klaus Graf, Mitglied der Redaktion von de.hypotheses, der Blogplattform zum dritten Geburtstag gemacht: Einen bedeutenden Handschriftenfund publizierte er nicht etwa in einer Fachzeitschrift, sondern in einem Wissenschaftsblog, dem Frühneuzeit-Blog der RWTH((1)). Damit besitzt die geisteswissenschaftliche Blogosphäre fortan ihren eigenen Beleg dafür, dass Blogs das Potential haben, wissenschaftliche Diskurse zu prägen und dass sie Zeitschriften als Publikationsort durchaus Konkurrenz machen können.

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk hat Klaus Graf, Mitglied der Redaktion von de.hypotheses, der Blogplattform zum dritten Geburtstag gemacht: Einen bedeutenden Handschriftenfund publizierte er nicht etwa in einer Fachzeitschrift, sondern in einem Wissenschaftsblog, dem Frühneuzeit-Blog der RWTH((1)). Damit besitzt die geisteswissenschaftliche Blogosphäre fortan ihren eigenen Beleg dafür, dass Blogs das Potential haben, wissenschaftliche Diskurse zu prägen und dass sie Zeitschriften als Publikationsort durchaus Konkurrenz machen können.

Die ersten Rückmeldungen und Glückwünsche von Germanisten und Mediävisten sind eingegangen, weitere Publikationsangebote liegen vor, der Beitrag ist in zwei Bibliothekskatalogen nachgewiesen((2)), und früher oder später wird auch die Qualitätspresse auf diesen Fund aufmerksam. Weitgehend unbeachtet blieb in der wissenschaftlichen und bibliothekarischen Welt bisher jedoch die Form dieser Publikation, der Publikationsort selbst: einen “Fehdehandschuh (den) Klaus Graf da hingeworfen hat”((3)). Das ist erstaunlich, denn die Publikation des Sensationsfundes in einem Blog ist in dieser Form eine “Bombe”, so Eric Steinhauer, und weiter: “Hier wird ein Text im einem Blog publiziert, an dem NIEMAND, der sorgfältig wissenschaftlich arbeitet, vorbeigehen darf, will er sich nicht den Vorwurf unsauberer Arbeit gefallen lassen. Damit zwingt Klaus Graf die Zunft quasi ins Internet und in die Blogosphäre.”((4)).

Wissenschaftsblogs, so hatte ich es für die Blogparade #wbhyp formuliert, geben Auskunft darüber, welches Verständnis von Wissenschaft die Bloggenden haben und wie sie sich im Wissenschaftsbetrieb verorten((5)). Auch an dieser Publikation ist neben den Inhalten das Medium die Botschaft: Das Blog ermöglichte die schnelle Publikation, die frei zugänglich ist und keine Beschränkungen (Inhalt, Textlänge, Verlinkungen, Abbildungen) aufweist. Eine Zweitpublikation in einer Fachzeitschrift oder das Einstellen in einem Repositorium (Vorschlag Eric Steinhauer) kann auch später noch erfolgen, sofern überhaupt gewünscht. Denn das Frühneuzeit-Blog der RWTH ist bibliothekarisch gesehen eine vollwertige fortlaufende Publikation, sie besitzt eine eigene ISSN, die Inhalte werden von OpenEdition archiviert.

Als Geschenk erscheint die Publikation deshalb, weil sie eine hervorragende Antwort auf die häufig gestellte Frage bietet, ob Blogs den wissenschaftlichen Diskurs beeinflussen können. Bisher war deutlich, dass Blogs Metadiskurse über den Einsatz von sozialen Medien allgemein und das Wissenschaftsbloggen im Besonderen prägen. Beispiele, in denen Blogs wissenschaftliche Diskurse prägen, sind schwieriger beizubringen, nicht zuletzt deshalb, weil das Entstehen eines Diskurses einige Zeit benötigt und weil es keine klaren Maßstäbe für die Messung seiner Entstehung gibt. In den Naturwissenschaften gibt es die Beispiele aus der Zeitschrift “Science”, bei denen kontroverse und kritische Berichte in Wissenschaftsblogs dazu geführt haben, dass dem ursprünglichen Beitrag in der Zeitschrift ein erweiterter Kommentar zur Seite gestellt wurde((6)). In den Geisteswissenschaften ist das wissenschaftliche Bloggen momentan noch weniger anerkannt als in den Naturwissenschaften, aber Beiträge wie der von Klaus Graf stellen Meilensteine in der Geschichte des wissenschaftlichen Bloggens dar. Und das nicht nur, was die Anerkennung anbelangt, sondern auch, was die Nutzung anbelangt: Allgemein gelten Blogs als Orte, die “Forschung im Entstehen” zeigen. Sie dokumentieren den Forschungsprozess, die Phase vor der Publikation der Forschungsergebnisse. Das ist hier anders und sollte beachtet und diskutiert werden.

Der Handschriftenfund selbst kann als kleine Sensation bezeichnet werden, die von Mediävisten und Germanisten auch so eingeschätzt wird: Dazu Klaus Graf: “Seit dem Jahr 1725 war von dem gereimten “Ehrenbrief” (1462) des bayerischen Adeligen Jakob Püterich von Reichertshausen, der wichtigsten Quelle für das literarische Leben des Adels im 15. Jahrhundert, nur eine einzige Handschrift (um 1600) bekannt, die 1997 in einem finanziellen Kraftakt mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder und der Bayerischen Landesstiftung mutmaßlich für einen Millionenbetrag von der Bayerischen Staatsbibliothek angekauft wurde. Im Februar 2015 konnte ich mit der sogenannten Trenbach-Chronik des Niederösterreichischen Landesarchivs St. Pölten (1590) eine zweite Handschrift publizieren, vermutlich die unmittelbare Vorlage der Münchner.”((7)).

____

Abbildung: Autorenbild Püterichs in der bisher einzig bekannten Handschrift Cgm 9220.

- Klaus Graf: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015

http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847. - Vlg. Klaus Graf, Nicht weniger wichtig als ein Parzival-Schnipsel, in: Archivalia, 2.3.2015, http://archiv.twoday.net/stories/1022403078/.

- Eric Steinhauer, Der Fehdehandschuh, in: BiblioViel:), 12.2.2015, http://esteinhauer.tumblr.com/post/110815859485/der-fehdehandschuh.

- Ibid.

- Mareike König, Wissenschaftsbloggen – quo vadis? Vier Aufrufe und zwei Lösungen, in: Redaktionsblog, 19.1.2015, http://redaktionsblog.hypotheses.org/2674.

- Beispiele bei Merja Mahrt, Cornelius Puschmann, Science blogging: an exploratory study of motives, styles, and audience reactions, in: Journal of Science Communication 13/2014 3, S. 1. Als PDF online unter: http://jcom.sissa.it/archive/13/03/JCOM_1303_2014_A05/JCOM_1303_2014_A05.pdf.

- Graf, Nicht weniger wichtig als ein Parzival-Schnipsel, http://archiv.twoday.net/stories/1022403078/.

Keine Reisekostenübernahme!

Der sächsische Kurfürst machte sich Sorgen: Aus den Ämtern seines Landes erreichten ihn Klagen, daß die Lasten durch sogenannte Amts- und Patentfuhren überhand genommen hätten. Vor allem auswärtige Gesandte, die das Kurfürstentum passierten, würden auf diese Dienste der Ämter zurückgreifen und sich entsprechend mit Reisepferden ausstatten und in den Wirtshäusern versorgen lassen. Entsprechend erließ Kurfürst Johann Georg die Verfügung, daß auch durchreisende Fürsten und ihre Abgesandten für diese Leistungen zahlen sollten (Kurfürst Johann Georg von Sachsen an Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg, Dresden 28.2.1618, GStA PK BPH, Rep. 34, Nr. 25 fol. 32-32‘ Ausf.).

Konkret war dieses Schreiben hier an den Kurfürsten von Brandenburg gerichtet. Der nördliche Nachbar Kursachsens konnte kaum anders, als sächsisches Territorium zu durchqueren, wenn er zum Kaiserhof und vielen anderen Reichsfürsten reisen wollte. Insofern traf es Brandenburg besonders hart – die brandenburgischen Kassen waren oftmals leer, und man mußte sich stets Gedanken machen, wie Gesandtschaften zu finanzieren waren. Auch wenn es Spannungen zwischen beiden Reichsfürsten gegeben hat – etwa in dem nun schon seit Jahren schwelenden Streit um das Jülicher Erbe –, wird man in dieser sächsischen Anordnung kaum eine besondere antibrandenburgische Spitze erkennen können. Zumindest ist dies nicht nachweisbar.

Auffallend ist aber die Argumentation in der kursächsischen Ankündigung. Hier ist generell von den „thewern zeiten“ die Rede. Auch Mißernten und Unglücke wie Feuersbrünste hätten im Land Schaden verursacht, so daß die Untertanen dort „nicht allein in abfall ihrer Nahrung kommen, sondern auch eußersters verderben geraten möchten“. Das hört sich auf den ersten Blick wie die übliche zeitgenössische Rhetorik an, die die schweren Zeiten beklagt. Auch dies können wir nur vermuten oder unterstellen. Immerhin datiert diese Episode von Anfang 1618, als zwar in Böhmen schon ein Ständeregiment die habsburgische Herrschaft abgeschüttelt und den Pfälzer Kurfürsten als neuen König installiert hatte; der Feldzug gegen Böhmen sollte aber erst in ein paar Monaten beginnen.

Auch wenn also im Moment noch kein offener Krieg im Reich geführt wurde, standen die Zeichen auf Sturm. Vor dem Hintergrund kann man diese Hinweise aus Kursachsen doch als Krisensymptome verstehen: Man fürchtete um sein Auskommen, beklagte hohe Belastungen. Unabhängig davon, ob noch ein anderes Kalkül dahinterstecken mochte, ging von dieser Verfügung doch ein klares Signal aus: Selbst ein wohlhabender Reichsstand wie Kursachsen konnte es sich nicht leisten, solche Services wie Amts- und Patentfuhren aufrechtzuerhalten. Für andere Reichsfürsten und ihre Gesandten galt ab sofort, daß es in Sachsen keine Reisekostenübernahme mehr gab.

Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/616

Viele Geschlechter, viele Begriffe: Zur Semantik von “intersexuell”, “hermaphroditisch”, “bisexuell”

Über uneindeutiges körperliches Geschlecht wird auf viele Weisen und mit vielen Begriffen gesprochen. Es ist ziemlich offensichtlich, dass dabei die Begriffe oft sehr durcheinandergehen und die Diskussionen von ungenauen, verwirrenden und verletztenden Begriffen geprägt sind. Der historische Sprachgebrauch ist selbst für das 20. Jahrhundert einigermaßen kompliziert. Das, was heute als “Intersexualität” bezeichnet oder mehr oder minder umständlich als “Varianz der als normal definierten körperlichen Geschlechtlichkeit” o.ä. umschrieben wird, wurde historisch mit vielen Begriffen bezeichnet. Dazu gehören außer “Intersexualität” vor allem “Hermaphroditismus”, “Androgynie” und “Bisexualität”, […]

Aufbruchstimmung

Am Dienstag ist es soweit und der Flieger wird uns, eine 44-köpfige Reisegruppe der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, nach Israel und Palästina bringen: Einmal ins Heilige Land fahren und die Orte, die einem sonst nur in der Bibel oder anderen Überlieferungen begegnen, live erleben. Uns erwartet eine Exkursion der besonderen Art, die unter anderem dadurch geprägt ist, dass jede und jeder Einzelne von uns zum Experten für ausgewählte Plätze wird und vor Ort selbst kurzzeitig als Reiseleiter aktiv sein wird.

Man darf gespannt sein, was wir in den nächsten Tagen erleben werden. Ein kleiner Kreis von Exkursionsteilnehmerinnen und -teilnehmern wird versuchen, die Tageserlebnisse sowie Eindrücke von Land und Leuten hier zu veröffentlichen. Wie sieht der Jordan aus, an dem Johannes Jesus taufte? Was ist vom Betlehem aus Jesu Zeit noch übrig? Wie verhält es sich mit der Stadt Jerusalem, die von allen drei monotheistischen Weltreligionen beansprucht wird? Herzlich willkommen auf unserem Blog. Die Taschen sind gepackt, der Reisepass liegt bereit … jetzt kann’s losgehen.

Quelle: http://spuren.hypotheses.org/51

CfP für Stipendien für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler #dhiha6

#DHIHA6 – Digital Humanities Experimente – 11. und 12. Juni 2015

Vom 8. bis zum 12. Juni 2015 steht Paris ganz im Zeichen der Digital Humanities. Während ein vom Cléo organisiertes THATCamp zu Beginn der Woche (8. bis 11. Juni) stattfindet, ist das Ende der Woche #DHIHA6 gewidmet, einer Tagung in sechster Auflage, die dieses Jahr Experimente und Erfahrungen in den Mittelpunkt rückt. Dieses Zusammentreffen ermöglicht verschiedenen Forschenden aus dem Bereich der Digital Humanities sich in einem offenen Dialog zu Ideen und Praktiken auszutauschen.

Experimente kommen traditionell aus den Naturwissenschaften. Die Entwicklung der Digital Humanities, die das Feld der Geistes- und Sozialwissenschaften erweitern, ermöglichen das Ausprobieren von Praktiken und die Durchführung von Experimenten. Dieser neue Forschungsbereich erlaubt die Multiplikation von Arbeitsmethoden, die Diversifizierung von Kriterien und neue Anwendungsbereiche. Die Forschungspraktik, aber auch der Arbeitskontext und die genutzten Werkzeuge befinden sich im Umbruch. So entwickelt sich das kollaborative Arbeiten im Forschungsprozess, das lange den Naturwissenschaften vorbehalten war, ebenso stellt die Niederlage einen wesentlichen Bestandteil der Forschungsarbeit dar, nicht um die Arbeit zu diskreditieren, sondern – im Gegenteil – zur Bereicherung der Perspektiven und zur Konfrontation von Hypothesen.

Dem Beispiel der Soziologie oder der Psychologie folgend positionieren sich die Digital Humanities zwischen experimentellen Wissenschaften und den Geistes- und Sozialwissenschaften, zwischen zwei Polen der Forschung, zwischen zwei Arten von Praktiken. Die Forschungsobjekte, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf lange Forschungstraditionen zurückblicken, werden mit neuen Forschungsmethoden untersucht. Zudem tragen die Digital Humanities zur Entwicklung einer pluridisziplinären Perspektive bei, indem sie sich nicht nur auf die Informatik, sondern auch auf die Geschichte, die Literaturwissenschaft, die Linguistik, etc. stützen. Genau diese Art von Interdisziplinarität und experimenteller Herangehensweise charakterisieren das Feld der Digital Humanities.

Im Zentrum der Tagung steht die Verschiedenheit der Praktiken, zwischen Forschenden aus den Digital Humanities und Forschenden der Geistes- und Sozialwissenschaften. Was können wir über die Bedeutung des Experiments im Bereich der Digital Humanities sagen? Inwiefern trägt dies dazu bei, die Verbindung zwischen Methodik und Forschungsfrage zur definieren? Welche Wissenschaftskultur entwickelt sich aufgrund dessen (Positionierung Niederlagen, Vergleichen, etc. gegenüber)?

Programm

Die Tagung #DHIHA6 beginnt am 11. Juni um 18 Uhr am DHIP mit einer Präsentation von Julianne Nyhan vom University College Londen zur Rolle von Experimenten im Bereich der Digital Humanities. Der Freitag ist Workshops und Vorträgen vorbehalten. Die Tagung an sich stellt eine neue Form dar, alternierend zwischen traditionellem Tagungsformat und verschiedenen Experimenten (ThatCamp, Word Cafés). Fünf Panels und zwei Laboratorien sind geplant:

Panel 1: Simulation in historical science

Panel 2: Citizen Science: crowdsourcing, crowdfunding

Panel 3: Visualisation: mindmapping & Co.

Laboratory: Data

Panel 4: What does not work? Failure in Research Projects

Panel 5: Data Experiments

Laboratory: New forms of literature: Collective writing (Mini-Booksprint)

Um den Austausch zu fördern, werden 13 Stipendien an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler vergeben, die ihnen die Teilnahme an der Veranstaltung ermöglichen: 300 Euro für französische und 500 Euro für aus dem Ausland kommende Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen. Die Stipendien dienen (bei Vorlage eines Nachweises) der Erstattung von Reise- und/oder Übernachtungskosten.

Für die Bewerbung wird das Zusenden einer Kurzpräsentation der eigenen Forschung (15 Zeilen) und ein Motivationsschreiben (15 Zeilen) bis zum 1. April an Suzanne Dumouchel (sdumouchel [at] dhi-paris.fr) erbeten.

Die Arbeitssprache ist Englisch, wobei die Bewerbungen in Französisch, Englisch oder Deutsch verfasst werden können. Um den 15. April werden die Antworten verschickt.

Die Veranstaltung wird vom Deutschen Historischen Institut, OpenEdition, der Humboldt-Universtität zu Berlin sowie der Scientific Review Group HUM organisiert und wird insbesondere von der European Science Foundation (Finanzierung von 10 Stipendien) und dem Institut d’Etudes Avancées de Paris (Finanzierung von 3 Stipendien) unterstützt.

____________________

Abbildung: lightbulb-idea von r. nial bradshaw, Lizenz CC BY 2.0

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/2380

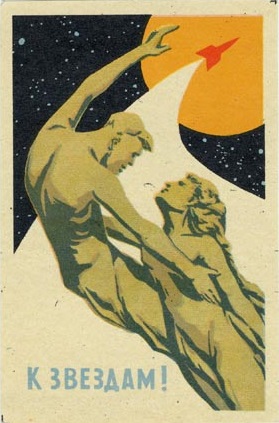

Visual Cultures of Socialism

Socialist visual cultures generated social and cultural codes that went far beyond the political iconographies. They defined central places for the negotiation of political and social relationships. The visual and pictorial conventions of the Soviet Union after 1945 are, alongside their transfer, the topic of the conference: The conference focuses on socialism as a central pathetic formula of the 20th century. How was socialism visually defined and represented? How was it made recognizable?

After 1945, visual cultures changed in the wake of reconstruction, the cold war, the thaw, stagnation and the period of transformation. Having been modeled after an ideal Stalinist Soviet Union in the postwar years, the socialist “brother countries” were soon forced to readapt to new slogans. Such changes (similar to the transition from avant-gardes and constructivism to socialist realism) led to ruptures on the one hand, but also – for example, in architecture and urban planning – to the coexistence of different concepts, to the simultaneity of the non-simultaneous. During periods of transition, the planning and implementation of new and old concepts existed side by side. Changes were not implemented at the same time and in the same way in different realms or in different socialist countries. Thus, disruptions remained visible and became part of the socialist city and everyday environments. Another ongoing confrontation with alternative projects and images appeared in the context of the cold war.

We seek to gain insights into the relationships between the control and production of images, the consumption of images and mass culture, the interaction between ‘high’ and ‘low’, in addition to the management of cultural and ethnic diversity in the socialist societies of the 20th century and the visual cultures tied to ruling practices.

Conference organisers: Prof. Dr. Monica Rüthers, Dr. Alexandra Köhring, Nathalie Keigel MA

The conference is open to the public on notification; please send a short mail to: marianna.zhevakina@uni-hamburg.de

Programme:

Wednesday, 18th March

9:00 – 10:00 Opening of the Conference

Panel 1

The Socialist Persona

10:00 – 11:00

Klaudija Sabo, University of Vienna

Tito – Icon of the Yugoslav Confederation

Sabine Stach, University of Leipzig

Hidden Heroes – Political martyrs in East Central Europe in the 1970s and 1980s

11:00 – 11:30 COFFEE BREAK

11:30 – 12:00

Beata Hock, GWZO Leipzig

Casualties of remembering communism: Women and their visual representation

12:00 – 12:30 Comment & Discussion

Monica Rüthers

12:30 – 14:00 LUNCH BREAK

Panel 2

Style and Material Culture

14:00 – 15:00

Kateryna Malaia, University of Wisconsin-Milwaukee

Animating Modernism: The Affective History of the Soviet Monumental 1960s

Sylvia Wölfel/ Christian Wölfel, TU Dresden

Technical Aesthetics — On the Aspiration for Designing a Socialist Material Culture

15:00 – 15:30 COFFEE BREAK

15:30 – 16:30

Elena Huber, University of Salzburg

Fashion, Media, and the Everyday Life: On the visualisation of Soviet national styles in the 1950s and 1960s

Gian Piero Piretto, University of Milan

Soviet shop windows as a world model

16:30 – 17:00

Comment & Discussion

Esther Meier, Alexandra Koehring

19:00 DINNER

Thursday, 19th March

Panel 3

Visual Mass Cultures

9:30 – 10:30

Pawe? Miedzinski,

Institute of National Remembrance, Szczecin

Color photo in Black&White – history of Central Photographic Agency

Carmen Scheide, University of St. Gallen

The visual construction of Soviet Ukraine

10:30 – 11:00 COFFEE BREAK

11:00 – 11:30

Matteo Bertelé, Ca’ Foscari University of Venice

The Soviet illustrated postcard as an object of mass culture and ideological practices

11:30 – 12:00

Comment & Discussion

Nathalie Keigel

12:00 – 13:30 LUNCH BREAK

Panel 4

Failures and Irony

13:30 – 14:30

Lucia Halder, TU Braunschweig

Teleology of Failure. Visualizations of Socialism in West-German textbooks

Christoph Lorke, WWU Münster

Thinking the Social: Social Images of “Poverty” and the Construction of “Self” and “Otherness” in GDR Society

14:30 – 15:00 COFFEE BREAK

15:00-16:00

Christine Gölz, GWZO Leipzig

Merry Pictures of the Little Folk: The Cartoon Magazine “Veselye kartinki”, or What’s Left from the Socialist “Children’s World”

Micha Braun, University of Leipzig

Surrealistic Mimicry. Practices of Repetition and Imitation in Eastern European Performative Arts of the 1970s and ’80s

16:00 – 16:30

Comment & Discussion

Klara Pinerová

18:00 EVENING LECTURE

Nadine Siegert, University of Bayreuth

Images of nostalgic and utopian socialism: visuality and counter-visuality in Angola & Mozambique

20:00 DINNER

Friday, 20th March

Panel 5

Folklore

9:30 – 10:30

Odeta Mikstaite, University of Greifswald

Performing the Village: “Authenticity” and rural aesthetics in the Soviet Lithuanian Ensemble Movement

Anna G. Piotrowska, Jagiellonian University, Cracow

Embodying ‘socialist emotions’ via image and music – The case of Polish state folk groups “Mazowsze” and “?l?sk”

10:30-11 COFFEE BREAK

11 – 11:30

Comment & Discussion

Ekaterina Emeliantseva

11:30 – 12:00

Closing remarks – END

University of Hamburg, Edmund Siemers Allee 1, 20146 Hamburg, ESA East Room 221

Quelle: http://www.visual-history.de/2015/03/02/visual-cultures-of-socialism/