Gymnasialarchiv

Den nachstehenden Artikel verfasste ich für eine Blogparade, ausgerufen von siwiarchiv, dem Gemeinschaftsblog der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein; unter meinem Nick “FeliNo” veröffentlichte ich ihn am 28. Januar 2014 bei Archivalia, dem Blog von Klaus Graf (bei de.hypotheses siehe Weblog Kulturgut).

An dieser Stelle nun erneut eingestellt, mag er hier das Besondere verdeutlichen, das ein Schularchiv mit historischen Dokumenten, die bis heute an ihrem angestammten Ort haben verbleiben können, zu leisten vermag.

Gymnasialarchiv? Was ist das denn?

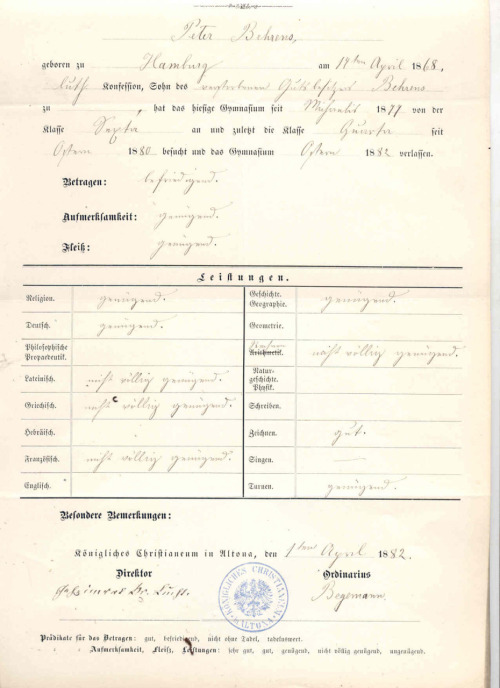

Schulzeugnis von Peter Behrens (Quelle: Archiv des Christianeums)

„Warum sollten Archive worüber wie bloggen?“ Diese Frage stellt siwiarchiv und ruft zum Schreiben auf. Ich weiß nicht, warum Archive worüber bloggen sollten und wie. Ich mach’s einfach, aber mehr mit hübschen Bildern aus der Bibliothek und aus dem Archiv unseres Gymnasiums, dem Christianeum, gegründet 1738 im holsteinischen Altona, heute ein Bezirk von Hamburg. Der Archivbestand (zurückgehend bis zum Gründungsdatum) ist erfasst und in einem Findbuch erschlossen.

Was kann an einem Gymnasialarchiv interessant sein für ein Internetpublikum? Nun, vielleicht zunächst einmal, dass kaum eine Anstalt so etwas hat.

Nach heutigem Hamburger Archivgesetz (seit 1991 in Kraft) sind nicht mehr benötigte Dokumente aus Verwaltung und Schule dem Hamburger Staatsarchiv regelmäßig anzubieten. Das Christianeum wurde davon ausgenommen, es darf als sog. „Archiv-Schule“ seinen alten Archivbestand behalten, unter anderem auch die Unterlagen über seine Lehrer und Schüler, die somit archivalisch seit 1738 an ihrem Wirkungsort präsent sind: eine Quelle, die von Historikern und Biographen, gelegentlich auch von Familienforschern, nicht selten in Anspruch genommen wird und zuweilen sogar bislang bestehende biographische Lücken zu füllen behilflich sein konnte, wie zum Beispiel im Fall des Designers Peter Behrens (1868-1940) und des Geschichtsforschers Gottfried Heinrich Handelmann (1827-1891). Auch gelangten Archivbestände bereits in Ausstellungen, so 2005 ins Vorderasiatische Museum zu Berlin zum archäologischen Bauforscher Robert Koldewey (1855-1925) oder in die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek mit dem alten Siegel des Christianeums für die „Emblemata Hamburgensia“ 2009.

Die Matrikel des Christianeums, die handschriftlichen Einträge der Schullaufbahnen seit 1738, zeigen überdies die enge Verknüpfung mit der alten Bibliothek des Christianeums. Da es Sitte war, dass Schüler und Lehrer, die die Anstalt verließen, der Bibliothek ein Geschenk machten, lassen sich Besitzer- und Donationsvermerke in einzelnen Exemplaren des Bibliotheksbestands oft anhand der Matrikel erschließen. So stammt eine der Inkunabeln des Christianeums, ein wunderschöner und seltener Druck von Aldus Manutius, von einem ehemaligen Schüler im 18. Jahrhundert, dessen Name nur durch zwei Publikationen in Göttingen belegt ist – und in den Matrikeln des Christianeums.

Die Bibliothekare – seit 1738 bis heute stets Mitglieder des Lehrerkollegiums – sahen im 19. Jahrhundert die als Quellen zur Geschichte der Anstalt fungierenden Schulschriften als Bibliotheksgut an. Diese Schriften wurden seit dem 18. Jahrhunderts kontinuierlich gedruckt und gebunden, seit dem 19. Jahrhundert in Form der sog. „Schulprogramme“ gesammelt und ab 1850 mit einer Bibliothekssignatur versehen. Seit den 1920er Jahren erscheint die Schulchronik zweimal jährlich im „Christianeum“, der Publikation des Fördervereins der Schule, und wird – nunmehr wiederum gebunden im Fünfjahrespaket – der Tradition folgend in der Bibliothek verwahrt. Verknüpft mit Dokumenten des Archivs reicht die Aussagekraft dieser Schriften häufig über die Schule hinaus und verweist direkt in die Stadtgeschichte Altonas, das bis 1867 (danach preußisch, seit 1937 Hamburg) zum Herzogtum Holstein gehörte, dessen Landesherr in Personalunion der König von Dänemark war. So erfahren wir im Archiv zum Beispiel die Hintergründe des Geschenks der kolorierten Flora Danica seitens Frederiks VI. von Dänemark (komplett geliefert 1816 und die folgenden Jahrzehnte) und die Provenienz eines großen Teils unserer Inkunabelsammlung aus der Bibliothek des Altonaer Pfarres Johann Adrian Bolten (erworben 1808).

Die Stadt Altona erhielt 1664, vor genau 350 Jahren, das Stadtrecht durch Frederik III., König von Dänemark. Sie verfügte dermaleinst über ein umfangreiches eigenes Stadtarchiv, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde; die Überreste befinden sich im Hamburger Staatsarchiv. Heute zeigt uns Google ein „Altonaer Stadtarchiv e.V.“ an, Bestände eines Altonaer Privatsammlers, der sie dem Publikum unterdessen auf seiner Hompage zur Benutzung anbietet. Und dann gibt es eben noch das Archiv des Christianeums. Darunter unter anderem wertvollste Zeugen auch jüngerer Hamburger Geschichte: Dokumente zum Bau des derzeitigen Schulgebäudes, das dritte in der Geschichte des Christianeums (gebaut zwischen 1968 und 1971, Architekt: Arne Jacobsen) – und dabei vor allem auch Fotos.

Das Christianeum verfügt über ein umfangreiches Fotoarchiv mit Abzügen seit dem 19. Jahrhundert, nicht nur von den Gebäuden (wie z. B. dem Abriss des bauhausinspirierten zweiten Gebäudes), sondern auch von Personen und insbesondere von Altona und dessen im Zweiten Weltkrieg zerstörten Straßen und Häusern in der Umgebung des ersten Schulgebäudes (genutzt bis 1936), dem alten Stadtkern, von dem nach der “Operation Gomorrha”, dem Bombardement Hamburgs 1943, nicht viel übrig blieb.

Ob das alles aber jemanden interessiert? Ich weiß es nicht – und benutze denn auch das Blog „Bibliotheca Altonensis“ bei tumblr nicht selten dazu, auf die Homepage zu verlinken, wo sich das eine oder andere anschauen lässt – nicht nur aus der Bibliothek, sondern auch aus dem Archiv, nicht systematisch, vielmehr mit dem bescheidenen Anspruch, überhaupt einen kleinen Einblick zu liefern, was das eigentlich ist: eine Gymnasialbibliothek mit einem Schularchiv.

Felicitas Noeske

Demian Sant’Unione: Jeder schreibt für sich allein. Zur Dramatisierung für Romanen für die Bühne am Beispiel von Hans Falladas “Jeder stirbt für sich allein”

Daher ist das schönste Zeichen der Originalität, wenn man einen empfangenen Gedanken dergestalt fruchtbar zu entwickeln weiß, dass niemand leicht, wieviel in ihm verborgen liege, gefunden hätte.1

PROLOG

Ein Vortrag im Rahmen dieser Vorlesungsreihe hat seinen besonderen Reiz, denn im Grunde erleben wir hier einen Praxistext dessen, worüber ich nun sprechen möchte: Die Dramatisierung von Romanen für die Bühne. Denn auch hier geht es doch darum, einen Text, der eigentlich nur zum Lesen gedacht war, so zu verändern, dass er mündlich vorgetragen werden kann.

Veränderung ist für mich hier tatsächlich das Schlüsselwort, denn nur durch beherzte Eingriffe und eigene Akzente lässt sich eine neue, in sich geschlossene Adaption erschaffen, die ohne Kenntnis der Vorlage bestehen kann.

Um diese These nun zu fundieren, habe ich mich für einen Dreiakter entschieden:

I. Akt: Exposition und Rahmenbedingungen

Nach dieser kurzen Einleitung werde ich zunächst ein paar Überlegungen zum Verhältnis von Roman und Drama anschließen, bevor wir dann ganz konkret am Beispiel Falladas sehen werden, wie sich die Dramatisierung von ihrer Inspirationsquelle unterscheidet.

Zugrunde liegt hier die Bühnenfassung von Jens Groß, die er als leitender Dramaturg des Maxim Gorki Theater erstellt hat. Inszeniert wurde sie dann von Jorinde Dröse, die Premiere war im September 2011.

Ich habe die Dramatisierung nicht unter theaterwissenschaftlichen, sondern unter literaturwissenschaftlichen Aspekten untersucht. Die Basis der Arbeit bildet daher ein Textvergleich, die Aufführung habe ich nur am Rande berücksichtigen können und möchte sie in diesem Vortrag vorerst vernachlässigen. Es könnte die Frage entstehen, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, den Text als Grundlage für eine Analyse zu nehmen. Schließlich ist er ja ein Zwischenprodukt, das doch ohnehin nur zur Aufführung bestimmt ist. Ich behaupte natürlich: ja, das ist gerechtfertigt und zwar aus mehreren Gründen.

Der erste und entscheidende: Jede Inszenierung ist bereits eine persönliche Interpretation des zugrunde liegenden Textes. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass zwischen dem Roman und der Inszenierung zwei Adaptionen stattfinden. So wie die Dramatisierung des Romans eine intertextuelle Adaption ist, vollzieht sich in der Inszenierung eine weitere, intermediale Adaption. Das wird besonders deutlich, wenn man mal zwei verschiedene Inszenierungen des gleichen Textes gesehen hat. Es gibt Kürzungen, Veränderungen und Umdeutungen, die manchmal völlig von der Vorlage abweichen. Daher wäre es aus literaturwissenschaftlicher Perspektive nicht schlüssig, die Aufführung als Grundlage zu nehmen. Was die Vergleichbarkeit angeht, ist es zudem ohnehin naheliegender, zwei Texte zu analysieren als Werke verschiedener Medien.

Der zweite Grund ist die Publikation der Dramatisierung. Oftmals entstehen Dramatisierungen explizit für eine Inszenierung, manchmal gar auf die Schauspieler gemünzt. Doch durch die Publikation im Felix Bloch Erben Verlag kann sich jedes Theater die Version von Jens Groß bestellen, die Möglichkeit weiterer Inszenierungen besteht also.2

Der dritte Grund führt uns schon in den nächsten Akt: Damit eine Inszenierung auf einer dramatisierten Textvorlage aufbauen kann, muss diese ein eigenständiges Werk sein, das als Interpretationsbasis dienen kann.

Es gibt bekanntermaßen viele Regisseure, die eher mit Textflächen oder Prosa arbeiten. Wenn der Schritt zur dramatischen Fassung allerdings gemacht wird, dann nur deshalb, weil sie sich deutlich vom Roman unterscheiden soll. Wo also hört Roman auf und fängt Drama an?

II. Akt: Roman vs. Drama

Ich bin natürlich nicht der Erste, der sich mit dieser Frage beschäftigt und werde sie hier auch nicht beantworten können. Deshalb geht es an dieser Stelle nur um einen Punkt dieser Thematik, den ich für grundlegend halte: Die Erzählinstanz im Drama. Goethe und Schiller haben sich damals in ihrem kleinen Aufsatz „Über epische und dramatische Dichtung“ auch schon Gedanken dazu gemacht und dabei festgestellt, dass der Dramatiker die Handlung als vollkommen gegenwärtig darstellt, der Epiker hingegen als vollkommen vergangen.3 Diese These hält sich seither mit verschiedenen Variationen in Dramentheorien ziemlich konstant, manchmal wird die „Gegenwärtigkeit“ dabei zur „Unmittelbarkeit“.4

Fazit bleibt meistens, dass das Drama stets im „Modus der Darstellung steht“ und dass nicht „der Dichter selbst spricht“.5

Wenn das aber der Fall ist: was ist dann mit all den Nebentexten, Rollenangaben und Regieanweisungen? Gibt es nicht auch im Drama eine Erzählinstanz, die ordnet und gestaltet, die vor allem aber vermittelt?

Wenn wir uns etwa eine Passage wie diese anschauen:

Hexenküche Auf einem niedrigen Herde steht ein großer Kessel über dem Feuer. In dem Dampfe, der davon in die Höhe steigt, zeigen sich verschiedene Gestalten. Eine Meerkatze sitzt bei dem Kessel und schäumt ihn, und sorgt dass er nicht überläuft. Der Meerkater mit den Jungen sitzt darneben und wärmt sich, Wände und Decke sind mit dem seltsamsten Hexenhausrat ausgeschmückt.6Das könnte auch der Beginn einer Erzählung oder einer Fabel sein. Es handelt sich hier um einen extradiegetischen Erzähler, der uns die Hexenküche aus Goethes Faust beschreibt. Dieser Erzähler ist nicht personalisiert und damit nicht auf Figurenebene angesiedelt.

Ein Gegenbeispiel sei dieses hier:

Geräumige, überdachte Terrasse einer großbürgerlichen Villa aus der Zeit der Jahrhundertwende zwischen Bonn und Bad Godesberg, früh an einem Spätsommermorgen, Blick aufs gegenüberliegende Rheinufer, wo man hinter Auwäldchen und Gebüsch größere Villen sieht. Erika Wubler sitzt im Morgenrock am Frühstückstisch, neben sich die Zeitung, in der Hand ein Manuskript, in dem sie liest, als Katharina mit dem Kaffee kommt. Katharina stellt die Kaffeekanne hin. ERIKA WUBLER blickt auf: Danke. Kein Ei für mich. Was macht mein Mann? Ist er auf? KATHARINA RICHTER Er sitzt in der Badewanne und trinkt Kaffee. Herr… Ich Mann meint, ich sollte für Sie das graue Jackenkleid aus dem Schrank nehmen, es noch einmal aufbügeln… Er meint, Sie könnten dazu Korallen tragen.7Es ist der Beginn von Heinrich Bölls Frauen vor Flusslandschaft. Ein Roman in Dialogen mit klassisch dramatischer Struktur.

Ich zeige diese (natürlich extremen) Beispiele, weil sie deutlich machen, dass sowohl das Drama, als auch die Erzählung aus einer Mischung von vermittelnder Berichterstattung einerseits und direkter, unvermittelter Rede andererseits bestehen und dass diese Mischung variabel ist. Die Gattungstheorie orientiert sich an Prototypen, die entstanden sind, weil das Verhältnis von Erzählertext und Dialog klassischerweise verschieden gewichtet ist. Notwendig ist diese Gewichtung aber nicht und damit auch kein hinreichendes Unterscheidungskriterium. Schaut man sich die vielen hybriden Texte der Postdramatik an, wird dieser Eindruck bestätigt.

Es bleibt letztendlich dem Regisseur überlassen, wie er mit den mehr oder weniger langen erzählerischen Passagen im Dramentext umgeht. Es ist die Tatsache, dass sie meistens auf der Bühne nicht ausgesprochen werden, die den Eindruck erweckt, es gebe keinen Erzähler oder man könne ihn vernachlässigen. Daher noch ein letztes Beispiel, wie entscheidend er ins Drama eingreift:

Wenn wir ein Drama lesen, vertrauen wir der Erzählinstanz in der Regel sogar mehr, als den Figuren. Das sehen wir etwa an diesem Minidrama:

JEMAND: Warst du vor deinem Vortrag eigentlich aufgeregt? STUDENT (lügt): Nee, eigentlich gar nicht… JEMAND: Echt? Wow!Es geht hier natürlich um den kleinen kursiven Einschub „lügt“. Deutlich wird: Die Figurenrede kann durchaus falsch sein, der Nebentext in Klammern ist dagegen eine Instanz, der wir automatisch vertrauen, nicht zuletzt, weil sie außerhalb des Geschehens steht.

Wir müssten uns also bei der szenischen Umsetzung darauf verlassen, dass die Lüge, von der wir als Leser ja erfahren, auch dem Zuschauer in irgendeiner Form vermittelt wird.

Da die direkte Rede der Figuren unverändert übernommen werden kann, ist die entscheidende Frage also: Wie werden die erzählerischen Passagen des Romantextes umgewandelt?

Die einfachste Form einer Dramatisierung wäre schon erfolgt, wenn man dem gesamten Text die Figurenzuweisung „Erzähler“ beifügen würde. So entstünde quasi ein dramatischer Monolog. Die Entsprechung für diese Veranstaltung wäre, wenn ich hier einfach meine Bachelorarbeit vorlesen würde.

Das mag nach einem Konstrukt klingen, doch auf der Suche nach einem geeigneten Stück für meine Bachelorarbeit begegnete mir genau diese Form der Dramatisierung in Falladas Der Trinker am Maxim Gorki Theater: Andreas Leupold und Samuel Finzi saßen den größten Teil des Abends auf der Bühnenkante und haben eine Strichfassung des Romans erzählt, ohne dass dabei bestimmte Rollen zugewiesen wurden. Nur in den Szenen des Alkoholrausches gab es ein wenig Bewegung auf der Bühne.

Anders war es dann bei der nächsten Fallada-Inszenierung. Für Jeder stirbt für sich allein wurde eine Dramatisierung angefertigt.

III. Akt: Die Fallada-Dramatisierung

Eine der großen Stärken von Falladas Roman ist die Nähe, die der Leser zu den Figuren aufbauen kann. Auf knapp 700 Seiten berichtet der Erzähler mit vielen Perspektivwechseln von Anna und Otto Quangel, die nach dem Tod ihres Sohnes eine eigene Form des Protestes gegen das Nazi-Regime suchen. Sie fangen an, aufrührerische Postkarten zu schreiben und sie in Berliner Treppenhäusern zu verteilen. Nach einigen Jahren werden sie dabei erwischt und bezahlen mit ihrem Leben, obwohl diese Karten nie jemanden erreichen und bekehren – bis auf den zuständigen Kommissar Escherich. Das ganze basiert auf einer wahren Geschichte.

Ich werde versuchen, die Methoden der Dramatisierung mit möglichst vielen Beispielen zu illustrieren und dabei erfolgreiche und missglückte Beispiele gleichermaßen zu nennen.

Bei der Analyse werde ich in Anlehnung an die formalistische Trennung zwischen histoire und discours unterscheiden zwischen den Änderungen auf Handlungsebene (das wäre zum Beispiel der Verzicht auf eine Information) und den Änderungen auf der Darstellungsebene (wenn die Information also beibehalten wird, die Darstellung sich aber ändert). Manchmal lassen sich Eingriffe natürlich nicht nur einer dieser Ebenen zuordnen, da Form und Inhalt letztendlich nicht voneinander zu lösen sind.

Rein formal kürzt Jens Groß den Roman, der aus 4 Teilen mit insgesamt 73 Kapiteln besteht, zu einem Drama aus drei Teilen und 31 Szenen plus einem Epilog. Der gesamte vierte Teil des Romans, der das Leben im Gefängnis und die Gerichtsverhandlungen beschreibt, wird im Drama übersprungen, nur die Todesumstände der Hauptrollen werden im Epilog zusammengefasst.

Abgesehen von dieser großen Kürzung verzichtet die Adaption auf einige kleinere Handlungsstränge. Es wird etwa nicht berichtet, wie die erste Karte ihren Weg zur Gestapo findet, der Kommissar hält sie gleich zu Beginn des zweiten Teils in den Händen.

Verzichtet wird auch auf bestimmte Figuren. Damit meine ich nicht die, die durch die Streichung von Handlungssträngen oder Szenen wegfallen (wie etwa der Schauspieler Max Harteisen, der die erste Karte findet). Es gibt auch Figuren, die wegfallen, obwohl die Szene erhalten blieb. Dies ist etwa in vielen Szenen, die im Kommissariat spielen, der Fall.

Gleichermaßen wird auf Orte verzichtet, an denen sich eine Handlung vollzieht. Es gibt beispielsweise ein Treffen einer geheimen kommunistischen Zelle, das im Rahmen einer Nazi-Feier stattfindet und dadurch besonders gefährlich wird. Im Drama findet das Treffen in einem anderen Kontext statt und verliert an Brisanz.

Zuletzt entfallen natürlich viele Hintergrundinformationen, Gedanken und Beschreibungen, das ist sicherlich die häufigste Form der Kürzung.

Hin und wieder werden auch verschiedene Kapitel zu einem montiert oder Aussagen eines Kapitels in verschiedene andere verteilt. Diese Art der Ausdünnung führt manchmal dazu, dass die Bedeutung sich verändert oder verloren geht, so etwa bei Kuno-Dieter. Von dem weiß der Leser und Zuschauer ungefähr genauso viel wie Sie jetzt gerade. Es ist der Sohn eines anderen Bewohners aus Quangels’ Haus, er flieht aufs Land und kommt bei Eva Kluge unter, die die Stadt verlassen hat.

Fallada beendet seinen Roman später mit ihm – mit einiger Moraldidaktik und Programmatik:

Aber nicht mit dem Tode wollen wir dieses Buch beschließen, es ist dem Leben geweiht, dem unbezwinglichen, immer von neuem über Schmach und Elend und Tod triumphierenden Leben.8Dies ist der Beginn des letzten Kapitels, das Kuno-Dieter als Hoffnungsträger darstellt.

Da der ganze letzte Teil wie erwähnt gestrichen ist, fehlt auch diese letzte Szene. Kuno-Dieter kommt zuvor zwei Mal vor, ohne dass klar ist, wer dieser Junge überhaupt ist. Seine Rolle als Hoffnungsträger oder Repräsentant der Folgegeneration hat er verloren. Seine Funktion im Drama bleibt unklar und geht gegen Null.

Gehen wir über zu den Änderungen auf Darstellungsebene, die meines Erachtens sowieso die spannendere und entscheidende ist.

Vergleichen wir den Beginn von Roman und Drama, so finden wir direkt ein Beispiel für die vorhin erklärte simpelste Form der Dramatisierung. Der Erzählertext wird einer Figur zugeordnet (Eva Kluge), die damit Erzählerfunktion bekommt. Der Text unterscheidet sich bis auf ein eingefügtes „nein!“ gar nicht. Im weiteren Verlauf der ersten Szene findet sich Rollentext, einmal vom Hausbewohner Persicke, einmal von Eva. Diese Rollen befinden sich nun auf der metadiegetischen Ebene. Das lässt sich unterscheiden, weil der Erzählertext kursiv gedruckt ist. Die Nebentexte sind zwar auch kursiv gedruckt, aber in einer anderen Schriftart. Damit gibt es drei Textarten: Kursive Nebentexte mit Handlungsanweisungen von der externen Erzählinstanz; Kursive Erzählertexte, die einer Figur zugeordnet sind und schließlich: die Rollentexte.

Im Spiel macht sich der Sprung zwischen den Erzählebenen dann durch einen Adressatenwechsel bemerkbar. Erzählertexte richten sich ans Publikum, Figurentexte an die anderen Figuren auf Spielebene.

Auf diese Weise kann die Postbotin ihren Weg durchs Haus beschreiben und alle Bewohner kurz vorstellen – eine klassische Exposition also. Auch im weiteren Verlauf des Dramas wird Eva Kluge immer wieder die Erzählerposition einnehmen und auch einige andere Figuren auf gleiche Weise. So etwa Hete Häberle, die sich um Evas Ex Enno kümmert.

Frau Hete beschließt, stark für zwei zu sein. Frau Hete beschließt, ihn vor allen von der Gestapo drohenden Gefahren zu behüten [...] Frau Hete beschließt, in dieses Leben da, das nun bei ihr liegt, Ordnung und Sauberkeit zu bringen. Und Frau Hete hat keine Ahnung, dass dieser schwache Mann an ihrer Seite stark genug sein wird, Unordnung, Leid, Selbstvorwürfe, Tränen, Gefahr in ihr Leben zu bringen. Frau Hete hat keine Ahnung, dass all ihre Stärke zu nichts wurde im gleichen Augenblick, als sie beschloss, diesen Enno Kluge bei sich zu behalten.9Im Drama endet dieser Text allerdings nach dem ersten Absatz und das nicht nur, um zu kürzen, denn im Roman mischt sich der allwissende Erzähler mit einer Vorausdeutung plötzlich in Hetes Gedanken ein – darauf verzichtet das Drama, wahrscheinlich um unfreiwillige Komik durch diese hellseherische Gabe zu vermeiden.

Erzählertexte können natürlich auch übernommen werden, ohne sie einer Figur zuzuweisen. Das geschieht zum Beispiel bei Szeneneinführungen. Der Romanauszug:

Kommissar Escherich, ein langer schlenkriger Mann mit einem losen, sandfarbenen Schnurrbart, in einem hellgrauen Anzug – alles an diesem Menschen war so farblos, dass man ihn gut für eine Ausgeburt des Aktenstaubes halten konnte –, also, Kommissar Escherich drehte die Karte zwischen den Händen hin und her.10wird zu einem schlichten „Escherich drehte eine Karte zwischen seinen Händen hin und her“.11

Escherich hat die Karte in der Hand, auf die ausführliche Beschreibung wird sinnvollerweise verzichtet.

Es gibt noch eine weitere Umwandlungsmethode von Erzähltexten – leider eine, die häufig missglückt. So etwa, wenn der Inhalt durch die Veränderung nicht mehr glaubwürdig ist. Wo der Roman berichtet: „Nun steht er [Otto] ihr gegenüber; er hat die dünne Unterlippe zwischen die Zähne gezogen und wartet auf das freudige Erglänzen ihres Gesichtes. Er liebt in seiner wortkargen, stillen, ganz unzärtlichen Art diese Frau sehr“12 findet sich in der Adaption die Aussage Ottos „Gleich wird sie vor Freude strahlen. Ich liebe diese Frau sehr“ (Fallada; Groß, S. 2), die so wenig zu seiner „wortkargen, stillen, ganz unzärtlichen Art“ passen will. Otto muss durch die Verbalisierung mit seinem eigentlichen Charakter brechen.

Werden Figuren aus dem Roman gestrichen, ohne dass die Szene gestrichen wird (wie vorhin beschrieben), bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr Text mit ihnen verschwinden muss. So werden Texte manchmal anderen Figuren zugeordnet, die eine ähnliche Gesinnung haben oder, wie im Falle des Kommissars, wird aus einem Dialog einfach ein Monolog:

„Eine neue Platte“ meinte er dann. „Die habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Schwere Hand, hat nicht viel geschrieben in seinem Leben, immer mit der Hand gearbeitet.“ „Ein Kapediste?“, fragte das Füchslein. Der Kommissar Escherich kicherte: „Machen Sie doch keine Witze, Herr! So was und ein Kapediste! Sehen Sie, wenn wir eine richtige Polizei hätten und die Sache wäre es wert, so wäre der Schreiber da in vierundzwanzig Stunden hinter Schloss und Riegel.“ „Und wie würden Sie das machen?“ „Das ist doch ganz einfach! Ich ließe überall in Berlin recherchieren, wem in den letzten zwei, drei Wochen ein Sohn gefallen ist.“13Die Dramatisierung bündelt diese Informationen folgendermaßen:

ESCHERICH Schwere Hand, hat nicht viel geschrieben in seinem Leben, immer mit der Hand gearbeitet. Wenn wir eine richtige Polizei hätten und die Sache wäre es wert, so wäre der Schreiber da in vierundzwanzig Stunden hinter Schloss und Riegel. Ich ließe überall in Berlin recherchieren, wem in den letzten zwei, drei Wochen ein Sohn gefallen ist.14Dieses Vorgehen birgt natürlich die Gefahr, einzig zur Informationsvermittlung zu dienen. Es ist nicht ganz klar, warum Escherich diesen langen Text vor sich hin monologisieren sollte. Es handelt sich ja um Rollentext, nicht um Erzählertext. Noch einmal sei hier betont: Natürlich betreffen diese Änderungen nicht nur die Darstellungsebene. Mir geht es hier aber vor allem darum, wie mit dem Text umgegangen wird, der im Drama behalten wird. Der Inhalt schien Jens Groß an dieser Stelle offenbar übertragenswert, der Kollege jedoch nicht, also stellt sich die Frage, was er daraus macht.

Als Verfasser einer Dramatisierung muss man sich natürlich nicht auf das Textmaterial beschränken, was man mit dem Roman vorfindet. Eine weitere Möglichkeit der Adaption ist es, andere oder eigene Texte einzubringen.

Eine gewaltige Jagd nach Enno Kluge, der eine Weile lang für den Schreiber der Karten gehalten wird, erspart sich das Drama durch die einfache Regieanweisung „Escherich findet Enno Kluge“.15 Eine sehr pragmatische Einfügung eines Nebentextes also, die das 31. und 32. Kapitel des Romans zusammenfasst. Missglückt ist hingegen dieses Beispiel eigener Texteinfügung:

Der Roman berichtet an einer Stelle vom Ehepaar Quangel: „Aber sosehr sie sich jetzt auch anschauten, sie hatten einander kein Wort zu sagen.“16 Daraus wird im Drama die Regieanweisung „Die Quangels still nebeneinander. Beide sehen in verschiedene Richtungen“.17

Der hilflose, beklemmende Blick wird hier durch demonstratives Abgewendetsein ersetzt – für mich ein deutlicher Verlust an Intensität.

Es gibt zwei Stellen, an denen Jens Groß sich entschieden hat, fremde Texte ins Spiel zu bringen. Einerseits fügt er beim Treffen der vorhin schon einmal erwähnten geheimen kommunistischen Zelle einen Teil aus Albert Ostermaiers Drama Aufstand ein. Dieses Drama basiert auf der Flugschrift Der kommende Aufstand des Comité Invisible ein. Jens Groß bedient sich in diesem Fall bei Ostermaier und unterstreicht damit die revolutionäre, aufrührerische Stimmung.

Die zweite, weitaus interessantere Stelle ist ein Absatz aus einer Hitler-Rede an die deutsche Reichsjugend. Sie stammt vom Nürnberger Parteitag 1934 und wird im Drama Baldur Persicke, den wir schon vom Anfang kennen, zugeschrieben:

BALDUR Ich möchte beinahe die beiden Kerle laufenlassen. Sie tun mir leid, Herr Kammergerichtsrat, es sind doch bloß kleine Kläffer. Wir wollen ein Volk sein. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in diesem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist, und ihr müsst friedfertig sein und mutig zugleich. Wir wollen, dass dies Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stählen. [...].18Im Raum sind nur der betagte Kammergerichtsrat Fromm und Otto Quangel. Die können also eigentlich nicht als Adressat dieser Ausführungen gemeint sein. Zudem vollzieht sich hier natürlich ein Stilwechsel. Wenn man dann noch den Kontext bedenkt (Baldur wurde gerade bei einem Einbruch erwischt und wollte eigentlich im letzten Absatz noch die Verantwortung abgeben), wirkt dieser plötzliche Umschwung in der Haltung doch sehr befremdlich. Die Unterstreichung der Nazi-Gesinnung Baldurs (ein anderer Grund für diesen Text ist mir zumindest nicht ersichtlich geworden), hätte man vielleicht auch subtiler gestalten können. Auch Jorinde Dröse hat in ihrer Inszenierung auf diesen Einschub verzichtet.

Ein letztes Beispiel zum Schluss. Ich habe gesagt, eigene Setzungen seien wichtig. Die ergeben sich einerseits ja daraus, für welche Episoden, Figuren und Texte man sich entscheidet. Auch die Hinzufügung einer Hitler-Rede kann man durchaus als eine persönliche Interpretation sehen. Ich könnte aber auch noch ein für meine Begriffe geglücktes Beispiel nennen: In der Einbruchsszene, die mit dem Hitler-Zitat endet, stehen zuvor schon Enno und sein Kumpane Emil in der Wohnung und wollen sie ausräumen. Währenddessen entdecken sie das Schnapsregal und kommen deshalb mit ihrem Beutezug nicht so wirklich voran. Jens Groß fügt hier geschlagene zwanzig Mal die Zeile „Prost Emil. Prost Enno.“19 ein und ironisiert die Szene damit sehr. Es entsteht ein eigener Schwerpunkt.

Dies sind natürlich nicht alle Methoden der Dramatisierung, doch gewisse Strategien lassen sich schon erkennen und ermöglichen das folgende Fazit.

Durch die Erhaltung eines heterodiegetischen Erzählers, der von verschiedenen Figuren übernommen wird, sichert sich die Dramatisierung die Möglichkeiten der Kommentierung, der Raffung, vor allem aber der Übertragung des ursprünglichen Erzählertextes.

Wenn man sich anschaut, was entstanden ist, als der Erzählertext in anderer Weise umgewandelt wurde, ist das wohl eine sehr gute Entscheidung.

Es ergibt sich daraus aber noch ein Nebeneffekt: Die Figuren, die die Erzähltexte sprechen, bleiben in ihrer Rolle erkennbar und damit ist der Erzähltext stets mit einer Figur verbunden. Auf diese Weise ist der Leser und Zuschauer näher an den Figuren. Diese Nähe zu den Figuren erzeugt der Roman durch den intern fokalisierten Erzähler – Jens Groß hat dafür eine passende Entsprechung gefunden.

Während diese Umwandlung gut gelungen ist, macht die dramatische Version deutliche Abstriche bei der Gestaltung der Figuren. Die Charaktere wirken flach und konturlos, von den Persönlichkeiten wird wenig übertragen. Einige Figuren bleiben so blass, dass man sie vielleicht besser weggelassen hätte, wie das Beispiel von Kuno-Dieter gezeigt hat.

Es sind diese logischen Schwächen, die dazu führen, dass man der Handlung manchmal nicht folgen kann und die Fassung nur versteht, wenn man den Roman kennt. Die Dramatisierung wird kein eigenes Werk, sondern bleibt ihrer Vorlage verpflichtet. Dabei geht durch missglückte Umwandlungen an vielen Stellen die authentische Atmosphäre und die Persönlichkeit einiger Figuren verloren.

Eine Dramatisierung, die unbedingt dem Roman gerecht werden will, wird das nicht schaffen – sie wird doch gerade erstellt, um sich zu unterscheiden. Solange der dramatische Text nicht in sich schlüssig ist, solange er nicht ohne Kenntnis des Originals zu verstehen ist, kann er auch nicht als eigenständige Vorlage für eine Inszenierung dienen.

In diesem Sinne kann ich nur hoffen, dass ich mich mit diesen Ausführungen halbwegs von meiner wissenschaftlichen Arbeit emanzipieren konnte und eine Adaption erstellt habe, die ohne Kenntnis des Originals zu verstehen war.

- Goethe: Maximen und Reflexionen

- Dass geglückte Dramatisierungen anschließend von vielen anderen Theatern verwendet werden lässt sich etwa an John von Düffels Buddenbrooks-Adaption beobachten oder – noch aktueller – an der Robert Koalls Bühnenfassung von Tschick, die derzeit landauf, landab nachgespielt wird.

- vgl. Goethe, Johann Wolfgang; Schiller, Friedrich: Über epische und dramatische Dichtung. In: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Hrsg. von Erich Trunz. Band 12. München: Beck, 1998, S. 249-251.

- vgl. Szóndi, Peter: Theorie des modernen Dramas. Frankfurt: 1963, hier S. 15.

- Pfister, Manfred: Das Drama. München: 2001, hier S. 23.

- Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie erster Teil

- Böll, Heinrich: Frauen vor Flusslandschaft

- Fallada, Hans: Jeder stirbt für sich allein. Berlin: 2012, hier S. 662

- Fallada, S. 285

- Fallada, S. 211

- Fallada, Hans; Groß, Jens: Jeder stirbt für sich allein. Berlin: Felix Bloch Erben, 2011, hier S. 29

- Fallada, S. 12

- Fallada, S. 211 f.

- Fallada; Groß, S. 29

- Fallada; Groß, S. 43

- Fallada, S. 16

- Fallada; Groß, S. 3

- Fallada; Groß, S. 14

- Fallada; Groß, S. 11ff.

Annabella Barroso: The Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia and The ICARO Center

Der Vortrag (Video) sowie die Präsentationsfolien des Vortrags (4. April 2014, Offene Archive 2.1) sind jetzt online!

Bericht zum Seminar “La transmission des textes : nouveaux outils, nouvelles approches” am IRHT Paris (31. März – 4. April 2014) – Interoperationalität und semantisches Web in der mediävistischen Praxis

Anfang April konnte ich in Paris an einer Schulung der COST Action „Medioevo Europeo“ teilnehmen, die diese gemeinsam mit dem Institut de Recherche d’Histoire de Textes (Irht) und dem Projekt Biblissima organisierte. Unter dem Titel “Transmission of texts. New tools, new approaches”(mehr Infos: hier) standen dabei vor allem Fragen der Interoperationalität und das semantische Web im Vordergrund. Was Interoperationalität und semantisches Web ganz konkret in der Praxis bedeuten, wurde uns anhand der laufenden Projekte des Irht und von Biblissima vorgeführt (was in der Tat sehr beeindruckend war). Dabei ging es natürlich um mittelalterliche Handschriften, Bibliotheken und Texte und deren Erschließung – wobei das Irht seine über Jahrzehnte gesammelte Datenbasis zusammenfasst und online stellt, während Biblissima eine Art digitale Meta-Bibliothek aufbaut, in der für die Handschriftenbestände in Frankreich alle Bilder, digitalen Editionen und dazugehörigen Informationen aus zahlreichen Einzeldatenbanken in einem einzigen Tool zusammengefasst und gemeinsam nutzbar gemacht werden. Auf dem Blog der AG Digitale Geschichtswissenschaft des VHD habe ich einen Bericht zu der Training School eingestellt, der zugleich einen Überblick über die dabei genannten aktuellen und zukünftigen online-Ressourcen bietet. Den Bericht kann man hier lesen: http://digigw.hypotheses.org/723.

Quelle: http://dfmfa.hypotheses.org/1198

Neuerscheinung zu Suchmaschinen

Tantner, Anton: Before Google: A Pre-History of Search Engines in Analogue Times, in: König, René/Rasch, Miriam: Society of the Query Reader: Reflections on Web Search. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2014, S. 121-138.

http://networkcultures.org/wpmu/portal/publication/society-of-the-query-reader-reflections-on-web-search/

PDF: http://networkcultures.org/wpmu/portal/files/2014/04/SotQreader_def_scribd.pdf

About the book: Looking up something online is one of the most common applications of the web. Whether with a laptop or smartphone, we search the web from wherever we are, at any given moment. Googling has become so entwined in our daily routines that we rarely question it. However, search engines such as Google or Bing determine what part of the web we get to see, shaping our knowledge and perceptions of the world. But there is a world beyond Google geographically, culturally, and technologically.

The Society of the Query network was founded in 2009 to delve into the larger societal and cultural consequences that are triggered by search technology. In this Reader, which is published after two conferences held in Amsterdam in 2009 and 2013, twenty authors new media scholars, historians, computer scientists, and artists try to answer a number of pressing questions about online search. What are the foundations of web search? What ideologies and assumptions are inscribed in search engine algorithms? What solution can be formulated to deal with Googles monopoly in the future? Are alternatives to Google even thinkable? What influence does online search have on education practices? How do artists use the abundance of data that search engines provide in their creative work? By bringing researchers together from a variety of relevant disciplines, we aim at opening up new perspectives on the Society of the Query.

Interview mit Gabriella Hauch zur Geschichte der Frauen in Österreich

Bespaßung vs. Behandlung: Kino und Geschichtsunterricht

Fiktionale Spielfilme mit historischen Inhalten gehören zu den prominentesten Feldern öffentlicher Geschichtskultur. Doch ihr Erfolg auch beim jugendlichen Publikum geht zurück. Kein Grund, das Kino nicht zum Lernort für Geschichte und Medienrezeption zu machen.

Filme prägen Geschichtsbilder

“So viel Geschichte wie heute war nie …” konstatierte Klaus Bergmann schon im Jahr 1993,1 zahlreiche andere AutorInnen schlossen sich seither dieser Meinung an. Zuletzt pointierte Josef Memminger die Situation mit Blick auf regionale Geschichtskultur sogar nochmals: “Überall Geschichte!”2 Gilt es, über den allgemein formulierten Anspruch hinaus die Ubiquität von Geschichte zu belegen, führen HistorikerInnen gerne Beispiele wie PC-Spiele, Mittelaltermärkte oder touristische Angebote an. Am weitaus häufigsten genannt werden jedoch Film und Fernsehen. Gerade in fiktionalen Formaten habe Geschichte Konjunktur. In seiner auflagenstarken Einführung “Geschichte unterrichten” urteilt beispielsweise Michael Sauer: “Die meisten Menschen bekommen das, was sie über Geschichte wissen, durch Filme bzw. über das Fernsehen vermittelt.”3

Kino – die Zahlen sprechen für sich

Doch ein genauerer Blick auf die Erfolgsstatistiken des Kinomarktes lässt erhebliche Zweifel an dieser für ihn so wirk-optimistischen Sichtweise zu. Nimmt man die deutschen Kinos als Basis, so zeigt sich, dass Filme mit historischen Inhalten keineswegs so populär sind, wie dies immer wieder in epochenwissenschaftlichen oder geschichtsdidaktischen Werken postuliert wird. An den Kinokassen feiern vor allem Komödien, Actionfilme und Romantisches große Erfolge. Im Jahr 2013 fand sich unter den zwanzig erfolgreichsten Produktionen kein wirklicher “Geschichtsfilm”.4 Quentin Tarantinos Django Unchained, drittmeist besuchter Film des Jahres, ist wohl als provokante Sonderform anzusehen, der aber dem Genre noch am nächsten steht. Ähnlich gestaltete sich das Bild in den Jahren davor. Bestenfalls spielte Geschichte in erfolgreichen Filmen eine Nebenrolle, etwa in den Ice Age-Filmen. Wenn Geschichte hingegen – um in der Filmsprache zu sprechen – die Hauptrolle spielt, erreicht die Produktion nur selten die Top Ten eines Jahres. Zuletzt gelang dies in Deutschland im Jahr 2011 dem mit mehreren Oscars ausgezeichneten Film The King´s Speech (2,4 Millionen Besucher). Auch der aktuelle Erfolg der Literaturverfilmung Der Medicus – etwa 3 Millionen verkaufte Tickets – widerspricht dem grundsätzlichen Befund nicht. “So viel Geschichte wie heute war nie” trifft für die aktuelle Situation in den Kinos, immerhin den Orten, für die Spielfilme klassischerweise gemacht werden, nicht mehr zu. Erfolgsjahrgänge wie am Beginn der 2000er Jahre mit Gladiator (2000, Besucher: 3.428.564), Pearl Harbour (2001, 4.626.573), Good Bye, Lenin (2003, 6.439.777), Das Wunder von Bern (2003, 3.683.310) und anderen liegen vergleichsweise lange zurück. Und schon damals waren Kinder und Jugendliche nicht die Hauptbesuchergruppe jener Filme.5

Und im Fernsehen?

Der Wandel in der Mediennutzung trägt zu dieser Entwicklung sicher seinen Teil bei. Zur Produktion aufwändiger Spielfilme gibt es inzwischen zahlreiche Alternativen. Aber auch bei den erfolgreichen US-Fernsehserien finden sich kaum Reihen, die sich mit “Geschichte” beschäftigen. Zu nennen sind bestenfalls Produktionen wie Spartacus (Starz) oder Rome (HBO). Ihnen dient unser Themenfeld aber vorrangig dazu, DarstellerInnen in weitgehend unbekleidetem Zustand zu zeigen und brutalste Gewalt zu inszenieren. Sex and Crime dominieren. Die von den Feuilletons gelobten Serien wie bspw. House of Cards hingegen thematisieren aktuelle gesellschaftliche Fragen. Geschichte ist also, zumindest in fiktionalen Produktionen für Film und Fernsehen keineswegs so omnipräsent. Heißt das nun, dass eine Beschäftigung mit dem Themenbereich nicht mehr lohnt? Das glaube ich nicht. Vielmehr sollten gerade Lehrkräfte das Potential des Kinos, das noch immer seine Attraktivität für Kinder und Jugendliche nicht verloren hat, in den Blick nehmen.

Gemeinsames Sehen im Dunkeln

Auch wenn Spielfilme mit historischen Inhalten allgemein derzeit weniger erfolgreich sind, ist das Angebot groß. Vor allem kleinere europäische Produktionen erscheinen regelmäßig. Dies aufzunehmen und mit SchülerInnen – auch außerhalb der regulären Unterrichtszeit – einmal einen Film gemeinsam im Kino zu besuchen, bietet Möglichkeiten zur vertieften Diskussion. Dieses Potential sollte gerade der Geschichtsunterricht nutzen, wenn er Lernenden bewusst machen will, dass Geschichte tatsächlich über die aktuelle Geschichtskultur in das Leben der SchülerInnen einzuwirken vermag. Nach der Vorstellung kann, eventuell sogar noch im Kinosaal, über den Film diskutiert werden: War das überhaupt ein “Geschichtsfilm”? So kann das Kino als gemeinsamer Ort des Sehens im Dunkeln als Ort kultureller Praxis in den Unterricht eingebunden werden. Sicher eine Bereicherung für oft ausschließlich kognitiv und intellektuell ausgerichteten Geschichtsunterricht.

Wider die Bespaßung

Neben dieser Sonderform des Besuchs im “Lichtspielhaus” können Filme allerdings auch im alltäglichen Unterrichtsgeschehen genutzt werden. Auf den ersten Blick erfolgt dies inzwischen häufig, jedoch häufig nur in unzureichender Form. Zu oft werden Filme noch immer nur vor dem Beginn längerer Ferien genutzt, um die Zeit bis zum Schulende zu überbrücken. Eine kritische und analysierende Beschäftigung mit dem Gezeigten findet nicht mehr statt. Gleiches gilt, wenn während des Schuljahrs ein Spielfilm bestenfalls als angeblicher Beleg für das historische Geschehen genutzt wird. So kann ein kurzer Ausschnitt aus Sophie Scholl gerade nicht den Widerstand gegen den Nationalsozialismus “abdecken”. Erst wenn Spielfilme ernst genommen und als zentrale Manifestationen der Geschichtskultur behandelt werden, trägt der Unterricht tatsächlich zum kritischen Medienkonsum heutiger Jugendlicher bei – auch wenn Geschichte im kommerziellen Massenkino derzeit keine exponierte Rolle spielt.

Literatur

- Kühberger, Christoph (Hrsg.): Geschichte denken. Zum Umgang mit Geschichte und Vergangenheit von Schüler/innen der Sekundarstufe I am Beispiel “Spielfilm”. Empirische Befunde – Diagnostische Tools – Methodische Hinweise, Innsbruck 2013.

- Meier, Mischa / Simona Slanicka: Antike und Mittelalter im Film. Konstruktion – Dokumentation – Projektion, Köln 2007.

- Wehen, Britta Almut: “Heute gucken wir einen Film”. Eine Studie zum Einsatz von historischen Spielfilmen im Geschichtsunterricht, Oldenburg 2012.

Externe Links

- Eine Übersicht über die Erfolgsbilanzen an deutschen Kinokassen bietet die deutsche Filmförderungsanstalt: www.ffa.de (zuletzt am 14.4.2014).

- Einführend zur Einbeziehung von Filmen in den Geschichtsunterricht siehe Informationen zu geschichtsdidaktischen Lernthemen für Lehramtsstudierende des Fach Fach Geschichte (betreut von Olaf Hartung) (zuletzt am 14.4.2014).

- What Do Students Learn form Historical Feature Films? Research Brief of Teachinghistory.org (zuletzt am 14.4.2014).

Twittern

Abbildungsnachweis

Filmnächte am Elbufer, Freilichtkino und Konzerte © Netguru (Wikimedia Commons)

Empfohlene Zitierweise

Kuchler, Christian: Bespaßung vs. Behandlung: Kino und Geschichtsunterricht. In: Public History Weekly 2 (2014) 15, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1682.

Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.

The post Bespaßung vs. Behandlung: Kino und Geschichtsunterricht appeared first on Public History Weekly.

MusErMeKu-Bloggeburtstag / Un año de MusErMeKu

54 Blogbeiträge in 4 Sprachen von 7 Autorinnen und Autoren – das ist die Bilanz von einem Jahr MusErMeKu bei de.hypotheses.org. Mit dem Workshop „Wissenschaftliches Bloggen in Deutschland: Geschichte, Perspektiven, praktische Umsetzung“ am 11. April 2013 an der Universität Würzburg hatte alles begonnen; kurz darauf wurde von uns die Eröffnung des MusErMeKu-Blogs beantragt. Als alle Fragen mit dem sehr hilfsbereiten hypotheses-Team geklärt waren, ging der Blog online. Der erste Beitrag „Der 27. Januar als weltweiter Holocaust-Gedenktag“ wurde am 22. April 2013 veröffentlicht. Knapp vier […]