Foto: Deutsches Museum, München, Archiv, CD 68038 ©

Die „Maschinengewehrkamera“ wurde im Ersten Weltkrieg von Oskar Messter (1866-1943) entwickelt und von der Firma Ernemann in Dresden gebaut. Vorbild war das reale Maschinengewehr MG 08. Die Handgriffe des Abzugs waren identisch, ebenso die Visiereinrichtung. Statt eines Patronengürtels enthielt die Kamera einen Filmstreifen.

Der Erste Weltkrieg ist auch ein Krieg der Bilder, genauer: ein Krieg, in dem erstmals das Medium der Fotografie massenhaft eingesetzt wurde. Schon der „begeisterte“ Abmarsch der deutschen Truppen Anfang August 1914[1] wurde in unzähligen Aufnahmen dokumentiert. Dabei war die Bildberichterstattung stark der Zensur unterworfen. Alle Kriegsparteien hatten zu Beginn oder während des Kriegs eigene Presse- oder Propagandabüros eingerichtet. Die Kriegsberichte und die Fotografien wurden extrem für propagandistische Zwecke eingesetzt; viele Bilder von der angeblichen Front waren zudem gefälscht bzw. in der Heimat nachgestellt worden. Der Krieg war also auch zu einem Medienkrieg geworden. Andererseits blieben die Kriegsaufnahmen nicht mehr auf Bildjournalisten, Fotografen und Propagandaabteilungen beschränkt. Einige Soldaten besaßen inzwischen Kleinbildkameras und dokumentierten ihre Kriegserlebnisse mit eigenen Fotoapparaten.

Der Erste Weltkrieg war die erste militärische Auseinandersetzung, in der größere Luftstreitkräfte zum Einsatz kamen. Ihre Aufgaben waren die Feindaufklärung aus der Luft, die Erkundung feindlicher Ziele, die Schussbeobachtung der Artillerie und die Bekämpfung von gegnerischen Luft- und Bodenstreitkräften. Eingesetzt wurden Ballone, Luftschiffe und Flugzeuge. Und erstmals wurden zu unterschiedlichen Zwecken Luftbilder aufgenommen.

Die frühesten Luftaufnahmen stammen von dem französischen Fotografen Nadar (eigentlich: Gaspard-Félix Tournachon, 1820-1910), der im Jahr 1858 Fotografien aus einem Fesselballon anfertigte. Noch vor der Jahrhundertwende testeten die neu geschaffenen Luftschiffer-Abteilungen in Preußen oder in Bayern Kameras auf ihre militärische Tauglichkeit.[2] Zunehmend wurden dabei verschiedene Aufnahmetechniken entwickelt: die Schrägaufnahme, die Senkrechtaufnahme, das Reihenbild und das Raumbild aus Stereoaufnahmen. Die Fotografien hatten dabei häufig eine erstaunliche Brillanz, bedenkt man, wie empfindlich und schwer die Glasnegative waren, die von Formaten von 9 x 12 cm bis 18 x 24 cm reichten.

Im Archiv des Deutschen Museums[3] finden sich aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zahlreiche Fotografien. Häufige Motive sind Gruppenaufnahmen vor dem eigenen Flugzeug oder abgeschossene bzw. abgestürzte Flugzeuge. Breit abgelichtet wurden die am Krieg beteiligten Flugzeuge und ihre Besatzungen. Neben den eher militärischen Aufnahmen sind aber auch private Szenen des Soldatenlebens festgehalten. Ein interessantes Album stammt aus dem Besitz des als „Fliegerdichter“ bezeichneten Schriftstellers Peter Supf (1886-1961), dessen umfangreicher Nachlass sich heute im Archiv des Deutschen Museums befindet. Supf war Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Viele Aufnahmen zeigen dementsprechend die Flugzeuge und Bewaffnung seiner Einheit, Flugplätze und abgeschossene Flugzeuge. Das Album hält darüber hinaus zahlreiche Eindrücke aus dem Ersten Weltkrieg fest, wobei Fotografien von privaten Feiern, Kegelabenden und Weihnachtsfeiern dominieren.

Foto: Deutsches Museum, München, Archiv, CD 68013 ©

Erfrierungen während eines Aufklärungsflugs: Leutnant Föhles kurz nach der Landung, 1916

Bemerkenswert ist, dass sich darin auch eher ungewöhnliche Aufnahmen finden. So sind verschiedene Luftbildaufnahmen erhalten. In der Regel wurden diese aus einer Höhe zwischen 1000 und 2000 Metern angefertigt. Nur selten kam es vor, dass Aufklärungsflüge in große Höhen führten. Ein Beispiel ist der Flug des Piloten Leutnant Schöller und seines Beobachters Leutnant Föhles, die beide zur Abteilung Supfs gehörten. Dabei handelte es sich um die bayerische Fliegerabteilung 286, die im dritten Kriegsjahr 1916 auf dem Flughafen von Condé-lès-Herpy nördlich von Reims stationiert war.

Die abgebildete Aufnahme stammt vom Dezember 1916, als beide Flieger schwere Gesichtserfrierungen erlitten, nachdem sie aus einer Höhe von 5000 Metern Aufnahmen geschossen hatten. Das Foto zeigt den Beobachter Föhles kurz nach der Landung. Deutlich zu erkennen sind die Erfrierungen derjenigen Gesichtspartien, die nicht von der Fliegerbrille und dem Fliegerhelm an der Stirn und am Kinn geschützt waren.

Foto: Deutsches Museum, München, Archiv, CD 68335 ©

Fotokammer der bayerischen Fliegerabteilung 296, 1916

Im Album von Peter Supf ist auch das Fotolabor abgebildet, in dem die Fliegerabteilung ihre Luftaufnahmen entwickelte. Dies lenkt den Blick auf die technische Ausstattung, die der Luftaufklärung der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg zur Verfügung stand. Zum Einsatz kamen Fliegerkameras unterschiedlicher Hersteller. In der Regel handelte es sich um Apparate mit einer Glasplattengröße von 13 x 18 cm. Die Wechselkassetten enthielten fast durchgängig sechs Platten. In den Anfängen der militärischen Luftbildfotografie hatte man sich mit Formaten 9 x 13 und Brennweiten von 15 und 18 cm begnügt. Nachdem aber insbesondere die Abwehrfeuer der feindlichen Artillerie Flughöhen über 2000 Meter erforderten, musste man die Apparate auf 25 und 30 cm Brennweite und größere Glasplattenformate umstellen. Für die Handhabung der Kameras war keine fotografische Ausbildung notwendig. Das Entwickeln der Platten übernahmen professionelle Fotografen.

Foto: Deutsches Museum, München, Archiv, CD 68334 ©

Titelblatt von Alfred Thiel: Lehrbehelf für Photographie aus dem Flugzeuge für Beobachter-Offiziere, Wien 1916

Foto: Deutsches Museum, München, Archiv, CD 68335 ©

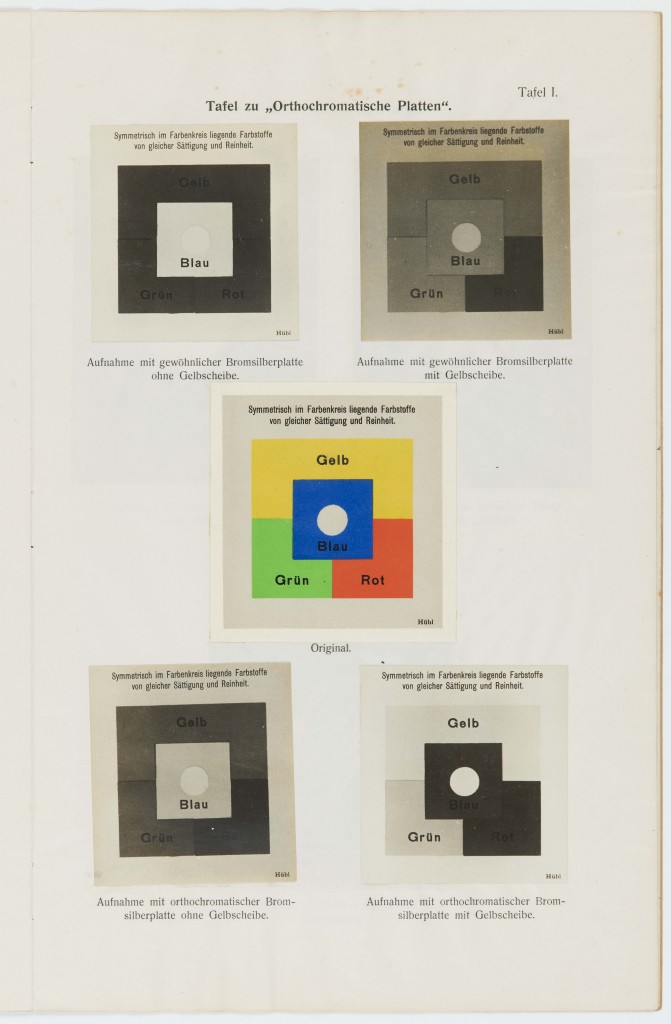

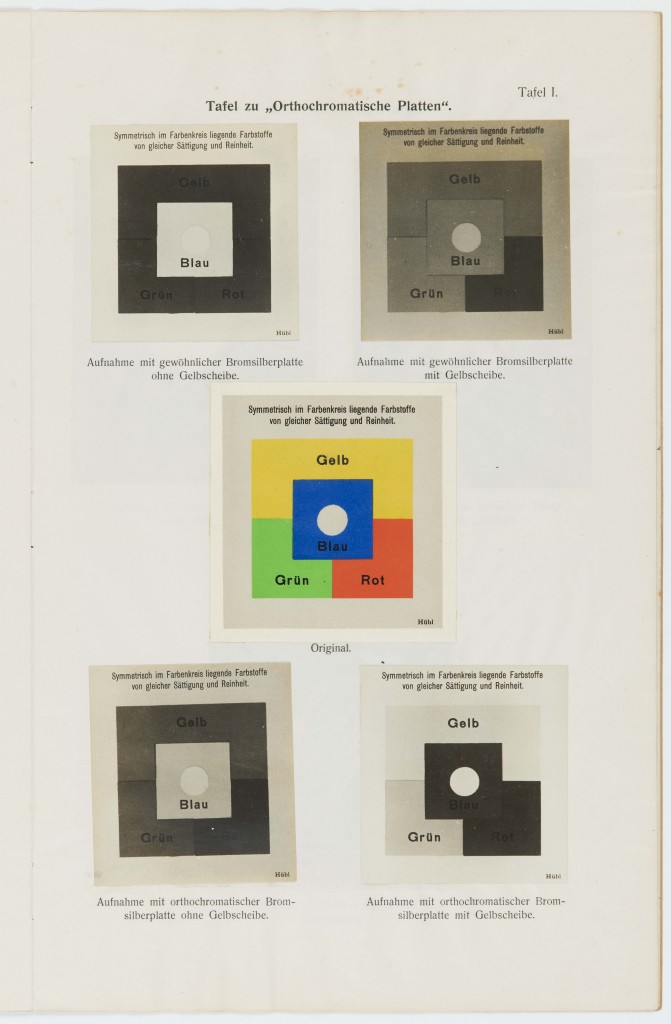

Tafel zu „Orthochromatische Platten“, aus: Alfred Thiel, Lehrbehelf für Photographie aus dem Flugzeuge für Beobachter-Offiziere, Wien 1916

In einem „Lehrbehelf“ stellte der österreichisch-ungarische Oberleutnant der Reserve Alfred Thiel die wichtigsten Fliegerkameras vor, die in Deutschland und Österreich eingesetzt wurden.[4] Behandelt werden im Einzelnen:

1. Lechner-Fliegerkamera (13 x 18 cm)

2. Goldmann-Fliegerkamera (13 x 18 cm)

3. Ica-Fliegerkamera (9 x 12 cm und 13 x 18 cm)

4. Zeiss-Fliegerkamera (9 x 12 cm und 13 x 18 cm)

5. Goerz-Kamera (9 x 12 cm und 13 x 18 cm)

6. Ernemann-Fliegerkameras (13 x 18 cm)

7. Voigtländer-Fliegerkameras (13 x 18 cm)

8. Reihenbilder der Firma Messter, Berlin

9. Stereo-Herzig-Kameras

In die Informationsschrift Thiels sind auch Tafeln mit eingeklebten Originalfotografien zu „Orthochromatischen Platten“ und zu „Lichthoffreien Platten“[5] eingefügt. Interessant ist die Tafel III mit Vorgaben für Aufnahmen aus Flugzeugen.

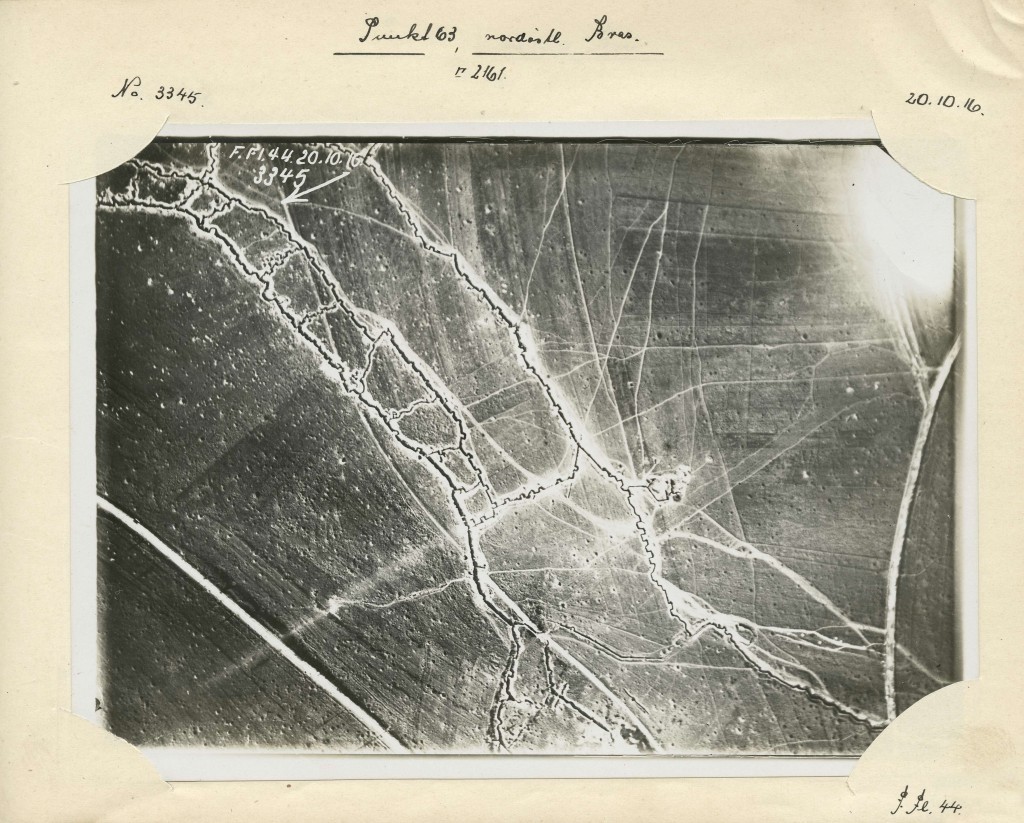

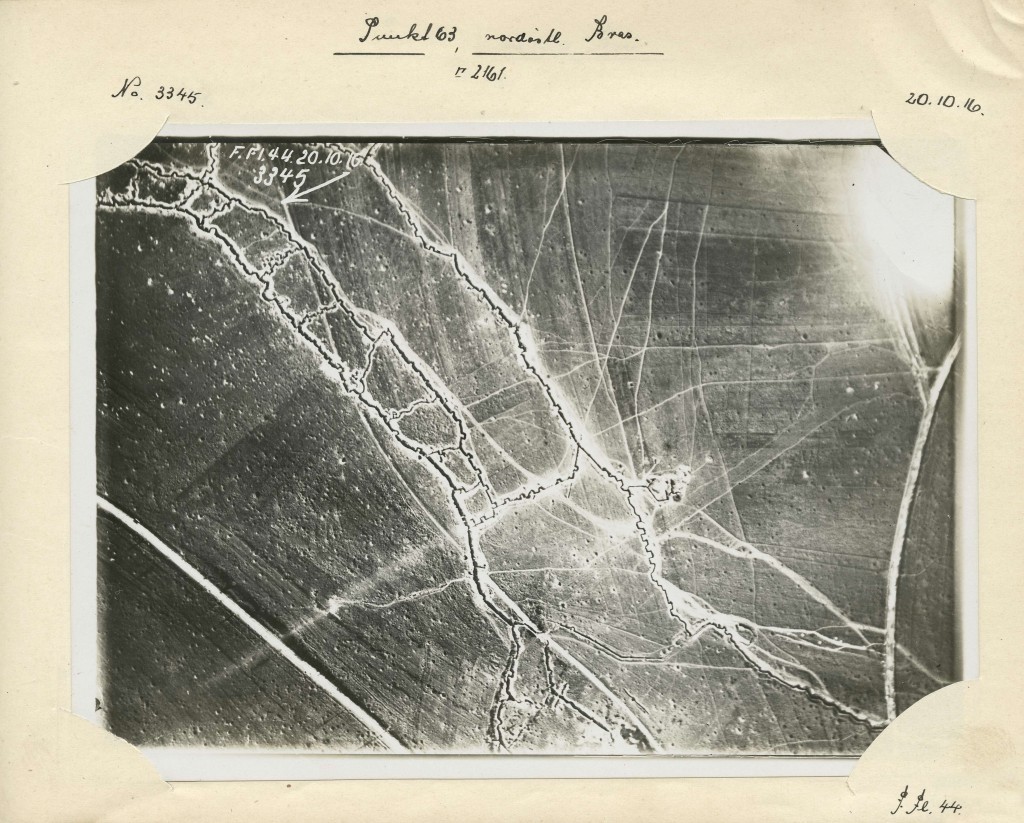

Große militärische Bedeutung hatten Luftaufnahmen der gegnerischen Stellungen. Das Beispiel zeigt ein Luftbild vom 20. Oktober 1916. Es findet sich eingeklebt in einem Album im Archiv des Deutschen Museums.[6] Erhalten sind Fotografien der deutschen Westfront aus der Gegend um Thiaumont, Douamont, Bras sur Meuse und Vacherauville, also von einem Gebiet nördlich von Verdun. Sie wurden von der Fliegerabteilung 44 aufgenommen. Deutlich zu sehen ist auf einem Bild die vorgeschobene Befestigungsanlage in der Mitte. Dahinter ist eine doppelte Festungslinie erkennbar. Vermutlich wurde die Aufnahme in Zusammenhang mit der Beschießung durch die deutsche Artillerie angefertigt, um den Erfolg der Bombardierung zu messen. Auf dem Foto sind Hunderte von Bombentrichtern zu sehen.

Foto: Deutsches Museum, München, Archiv, CD 68014 ©

Luftaufklärung: Französische Stellungen im Gebiet nördlich von Verdun, 1916

Die Luftbildfotografie hat über den militärischen Aspekt hinaus bleibenden Wert. Besondere Bedeutung haben die Luftaufnahmen, welche von der bayerischen Fliegerabteilung 304 stammen.[7] Die Einheit wurde 1917 von Schleißheim bei München nach Palästina verlegt. Von ihrer Tätigkeit sind noch heute 2526 Luftaufnahmen erhalten. Sie sind für die Alltags- und Verkehrsgeschichte und für die Archäologie der Region wichtig. So sind auf den Fotografien Umrisse von Ruinen alter Kreuzfahrerburgen oder auch Orte zu identifizieren, die aus der Antike bekannt sind. Die Aufnahmen sind online im Netz verfügbar.[8]

[1] Zur Thematik der angeblichen „Kriegsbegeisterung“ vgl. Jean-Jacques Becker, Comment les Français sont entrés dans la guerre. Contribution à l’étude de l’opinion publique printemps-été 1914, Paris 1977; Jeffrey Verhey, The Spirit of 1914: Militarism, Myth and Mobilization in Germany, Cambridge 2000; Wolfgang Kruse, Kriegsbegeisterung? Zur Massenstimmung bei Kriegsbeginn, in: ders. (Hrsg.), Eine Welt von Feinden. Der große Krieg 1914-1918, Frankfurt a.M. 1997, S. 159-166; Oliver Janz, Der Krieg als Opfergang und Katharsis. Gefallenenbriefe aus dem Ersten Weltkrieg, in: Rüdiger Hohls/Iris Schröder/Hannes Siegrist (Hrsg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, Wiesbaden 2005, S. 397-402.

[2] Vgl. Rainer Braun, Übungsflüge und Übungsluftaufnahmen über Bayern 1912-1918. Die bayerischen Flieger-Beobachter, ihre Ausbildung in Schleißheim und ihr Bildbestand, in: Oberbayerisches Archiv 117/118 (1993/1994), S. 131-154.

[4] Alfred Thiel, Lehrbehelf für Photographie aus dem Flugzeuge für Beobachter-Offiziere, Wien 1916; Deutsches Museum, München, Archiv, LR 00387. Eine ähnliche Einweisung in die Luftbildfotografie publizierte Leutnant Wecker, Die Erkundung aus Fliegerbildern, Wahn o.J. [ca. 1916; mit zahlreichen eingeklebten Fotografien].

[5] Farbempfindliche oder orthochromatische und lichthoffreie Platten nennt man solche Fotoplatten, die für einige Farben besonders empfindlich sind. Erst seit ca. 1884 gelang es, Fotoplatten entsprechend zu beschichten. Für Höhenaufnahmen kamen nur orthochromatische Platten in Frage, da bei diesen die notwendige Rotempfindlichkeit gegeben war. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs waren Platten der Firma Hauff und von AGFA im Einsatz. Bei einer Aufnahme gegen einen grell beleuchteten Gegenstand entstand auf der Platte ein weißer Fleck, den man „Lichthof“ nannte. Die Erklärung lag in der Reflexion von Lichtstrahlen begründet, die durch die Fotoplatten hindurchgingen. Durch spezielle Beschichtungen konnten lichthoffreie Platten produziert werden. Diese basierten auf Forschungen von Adolf Miethe und Adolf Traube in Berlin um 1900.

[6] Deutsches Museum, München, Archiv, LR 02118/1.

[7] Vgl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Hrsg.), Bayern und seine Armee. Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs aus den Beständen des Kriegsarchivs, München 1987, S. 82f.

[8] Bayerisches Hauptstaatsarchiv: Bildsammlung Palästina.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/03/11/luftbildfotografie-im-ersten-weltkrieg/

Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) ist Teil der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS). Das Institut arbeitet unter den Leitbegriffen »Forschen – Vermitteln – Qualifizieren« auf dem Gebiet der französischen, deutsch-französischen und westeuropäischen Geschichte von der Spätantike bis zur Gegenwart und nimmt eine Vermittlerrolle zwischen Deutschland und Frankreich ein.

Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) ist Teil der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS). Das Institut arbeitet unter den Leitbegriffen »Forschen – Vermitteln – Qualifizieren« auf dem Gebiet der französischen, deutsch-französischen und westeuropäischen Geschichte von der Spätantike bis zur Gegenwart und nimmt eine Vermittlerrolle zwischen Deutschland und Frankreich ein.

Jahrhunderts vor Christus, nachdem Rom bereits ein bedeutender Akteur im Mittelmeerraum war, begannen römische Aristokraten mit den ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Ein besonderes Merkmal dieser Historiographie ist, dass die frühen römischen Historiker ausschließlich Gesamtgeschichten verfassten, von der mythischen Stadtgründung durch Romulus und Remus bis zur eigenen Gegenwart im 2. Jahrhundert vor Christus. Der Historiker David Lindschinger untersucht diese nur in zahlreichen Fragmenten überlieferten Texte von insgesamt 15 Autoren und bettet sie in ihren sozio-politischen Kontext ein. Er versucht damit zu erklären, warum die römische Geschichte immer wieder so erzählt wurde, schießlich spielte die Erinnerungskultur bei den römischen Eliten eine zentrale Rolle, was sich zum Beispiel in komplexen Begräbnisritualen zeigt.

Jahrhunderts vor Christus, nachdem Rom bereits ein bedeutender Akteur im Mittelmeerraum war, begannen römische Aristokraten mit den ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Ein besonderes Merkmal dieser Historiographie ist, dass die frühen römischen Historiker ausschließlich Gesamtgeschichten verfassten, von der mythischen Stadtgründung durch Romulus und Remus bis zur eigenen Gegenwart im 2. Jahrhundert vor Christus. Der Historiker David Lindschinger untersucht diese nur in zahlreichen Fragmenten überlieferten Texte von insgesamt 15 Autoren und bettet sie in ihren sozio-politischen Kontext ein. Er versucht damit zu erklären, warum die römische Geschichte immer wieder so erzählt wurde, schießlich spielte die Erinnerungskultur bei den römischen Eliten eine zentrale Rolle, was sich zum Beispiel in komplexen Begräbnisritualen zeigt.