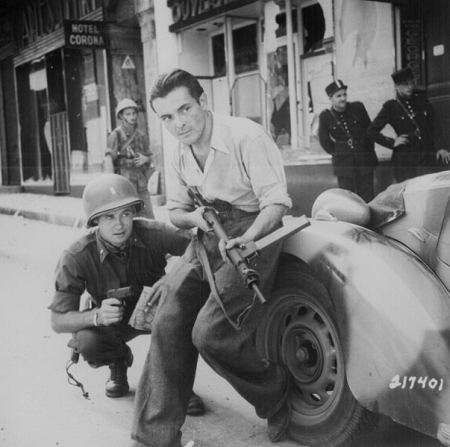

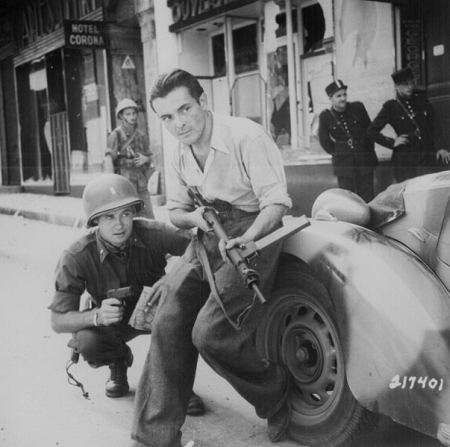

An American officer and a French partisan crouch behind an auto during a street fight in a French city, ca. 1944. Public Domain via Wikimedia Commons

Dieses Buch sollten alle kennen. A People’s History of the Second World War. Resistance versus Empire betrachtet die Geschichte des Zweiten Weltkriegs “von unten”. Und das bedeutet einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel. Die Befreiungs-, Widerstands- und Partisanenbewegungen erscheinen nicht als Anhängsel der westlichen Militärapparate oder als fünfte Kolonne der stalinistischen Sowjetunion, sondern als das, was sie in Wirklichkeit waren: eigenständige Bewegungen, die sich nicht nur gegen die mörderischen Achsenmächte zur Wehr setzten mussten, sondern auch noch mit den politischen Zielen der Alliierten in Konflikt standen.

Donny Gluckstein kann zeigen, dass es im Zweiten Weltkrieg zwei “parallele Kriege” gab – einen “imperial war” und einen “people’s war”:

Allied ruling classes battled to defend their privileged status quo from internal and external threats, while popular armed struggle strove for real, all-encompassing, human liberation and a more just, democratic future. Imperialists sacrificed life indiscriminately to achieve their end; partisans and guerillas defended local populations from aggression and agonised over the risks their actions posed for civilians. Conventional soldiers were subordinate to a rigid hierarchy and sworn to unquestioning obedience; fighters of the people’s war, whether in the soldiers’ parliament in Cairo, the ghettos in Detroit, or the mountains of Greece, Yugoslavia and Italy, were conscious volunteers driven by ideological commitment.

Mehrheitlich zogen die Widerstandsbewegungen nach links, verwirklichten basis- und radikaldemokratische Ideen, beschäftigten sich mit sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsentwürfen – natürlich jenseits des terroristischen sowjetischen Modells.

Als Befreiungsbewegungen gewannen sie breite Unterstützung in der Bevölkerung. Für viele Menschen schien ab 1943 eine andere, demokratischere Gesellschaftsordnung in greifbare Nähe zu rücken. Und die Befreiungsbewegungen waren die zentralen Akteure des möglichen Wandels.

“Parallel Wars” – schwer zu vereinheitlichen

Gluckstein ergreift Partei für die Widerstands- und Partisanen-Bewegungen, weil ihre Projekte und Ziele systematisch aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt wurden. Und das geschah nicht ohne Grund: Die demokratie- und wirtschaftspolitischen Forderungen gingen weit über das hinaus, was die Supermächte akzeptierten und zuließen. Erst vor kurzem verdeutlichte Stéphane Hessels Buch “Empört euch!” die politische Sprengkraft des Themas. Der ehemalige Résistance-Kämpfer sprach sich seiner millionenfach verkauften Schrift für die Wiederbelebung der Werte der Résistance aus.

Dankenswerterweise vermeidet Gluckstein jede Heroisierung und Simplifizierung. Er zeigt die Probleme und Ausprägungen der sehr heterogenen Bewegungen und thematisiert ihre inneren Widersprüche. So macht er unter anderem deutlich, dass “people’s war” nicht einfach als Klassenkampf oder nationaler Befreiungskampf verstanden werden kann, sondern ein Amalgam aus beiden war.

Doch Gluckstein hat erkennbare Schwierigkeiten, das Phänomen begrifflich zu fassen. Er ist sich des Problems bewusst und rettet sich, indem er nicht als Theoretiker auftritt, der in einem Satz die Essenz liefern will. Donny Gluckstein reicht es, den Beweis zu liefern, dass es im Zweiten Weltkrieg ein globales Phänomen paralleler Kriege gab und dass dieses Phänomen differenziert zu untersuchen ist. Dazu skizziert er, wie sich die parallelen Kriege in den unterschiedlichsten Ländern entwickelten und macht damit klar, dass der von ihm so griffig vereinfachte “people’s war” erinnerungspolitisch weder von Staaten noch von Parteien vereinnahmt werden kann.

Ein globaler Blick – ohne die Sowjetunion

Mit A People’s History of the Second World War macht Donny Gluckstein erste Schritte, die Widerstandsbewegungen des Zweiten Weltkriegs als globales Phänomen zu betrachten. Er untersucht den Spanischen Bürgerkrieg, wendet sich dann den Ländern zwischen den Blöcken – Jugoslawien, Griechenland, Polen und Litauen – zu, liefert Skizzen der Entwicklungen in Frankreich und Großbritannien und widmet sich den Widerstandsbewegungen innerhalb der Achsenmächte Deutschland, Österreich und Italien.

Doch dieser europäische Rahmen genügt Gluckstein nicht, er liefert auch Kapitel über Indien, Indonesien und Vietnam. Und auch die USA wird besprochen. Hier konzentriert sich Gluckstein vor allem auf den Kampf der schwarzen Bevölkerung, die zwar in der US-amerikanischen Armee und im Rüstungskomplex arbeiten durfte, aber auch dort schonungslos unterdrückt wurde.

Eins fällt auf. Die Sowjetunion spielt in allen Kapiteln eine wichtige Rolle, hat aber kein eigenes Kapitel bekommen. Gluckstein begründet das damit, dass er sich auf Länder konzentrieren will, an denen sich die zwei parallelen Kriege am besten zu sehen sind. Die Sowjetunion habe zwar eine zentrale Rolle bei der Niederschlagung Hitlers gespielt, aber keine parallelen Kriege erlebt, weil zum einen die mörderische Politik der Faschisten die Bevölkerung zum stalinistischen Regime trieb und die sowjetischen Partisanen niemals eine Alternative zu Moskau entwickelten. Zum anderen habe die gewaltsame Unterdrückung ethnischer Gruppen zu wenig Spielraum für unabhängige Befreiungsbewegungen gelassen.

Das Beispiel Jugoslawien

Ein beeindruckendes Kapitel ist das jugoslawische, weil es die innen- und außenpolitischen Verwicklungen prägnant und plastisch schildert:

Das jugoslawische Establishment wollte am Ende des Krieges auf Seiten der Gewinner stehen, war sich aber uneins, ob das die Achsenmächte oder die Alliierten sein würden. Zwischen Anhängern der Achsenmächte und Anhängern der Alliierten entwickelte sich daher ein Machtkampf. Doch beide Parteien waren sich darin einig, dass sie faschistische Besatzer weniger fürchteten als die eigene Bevölkerung und die politische Linke. Und das zeigte sich daran, dass das jugoslawische Regime bei der Invasion Jugoslawiens durch deutsche, italienische und ungarische Truppen die Bevölkerung nicht bewaffnete und auch ein Angebot der Linken zur gemeinsamen Verteidigung ablehnte. Vielmehr wurde von den faschistischen Kollaborateuren die Situation genutzt, um gewaltsam mit Polizei und serbisch nationalistischen Tschetniks gegen Kommunisten, Studenten und Arbeiter, überhaupt gegen jede demokratische Opposition vorzugehen.

Als Italien und Deutschland Jugoslawien besetzt und aufgeteilt hatten, entstanden zwei Widerstandsgruppen: Die von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens (KPJ) geführten Partisanen unter Josip “Tito” Broz und die monarchistischen, serbisch-nationalistischen Tschetniks. Die Tschetniks rekrutierten sich aus ehemaligen Armee-Offizieren und wurden von Draža Mihailović angeführt. Politisch hatten die Tschetniks die Wiederherstellung der Monarchie unter serbischer Führung und eine ethnische Säuberung in Serbien zum Ziel. Die westlichen Alliierten bevorzugten generell monarchistische und reaktionäre Widerstandsgruppen und so unterstützte die britische Regierung die Tschetniks nach Kräften. Die offizielle Sprechweise war, dass man sich an die Seite der legitimen Regierung stellte.

Dass es den Briten nicht gelang, in Jugoslawien nach dem Krieg die Monarchie wieder zu installieren, war Ergebnis der Politik der von der kommunistischen Partei ins Leben gerufenen Partisanenarmee. Die KPJ hatte dort zwar die Führung, organisierte aber den Widerstand als breite Bündnisbewegung. So hatten die Partisanen bald massenhaften Zulauf. Die Menschen sahen eine reale Chance, über diese genuine Befreiungsbewegung ihr Leben selbständig verbessern zu können. Die militärische Bedeutung der Partisanen wuchs. Durch die spezifische Situation in dem Balkanstaat und die Strategie der Partisanenbewegung wurde die KPJ politisch überrannt. Die KPJ konnte die Widerstandsbewegung nicht dominieren – auch weil sie wortwörtlich personell ausblutete. Gluckstein zitiert dazu einen Bericht der Befreiung von Belgrad 1944 durch Partisanen und Roter Armee:

not one – literally not one – member of the party. There were thousands of sympathizers, even wildcat non-party groups, but the party members had been wiped out in camps, in gas extermination trucks, and on execution grounds. At the execution ground in Jajinici night after night – every night in the course of three and a half years – hundreds of hostages and patriots, mostly communists and the sympatizers, were executed…

Als die militärische Bedeutung der Partisanen unleugbar und die Kollaboration der Tschetniks mit den Faschisten bekannt wurden, wechselte die britische Regierung widerwillig die Seiten. Die militärische Unterstützung erreichte nun die Partisanenbewegung. Damit wurden diese endgültig zum real-politischen Machtfaktor, der für die Großmächte zum Problem wurde. Die Partisanen konnten zwar die Besatzer nicht allein besiegen, aber Ende 1943 hielten 300.000 Partisanen 200.000 deutsche Truppen und 160.000 mit den deutschen verbündete Truppen in Schach.

Jugoslawien ist ein typisches Beispiel für das Ringen um Gestaltungsmacht und Herrschaft um die Nachkriegsordnung, die uns heute nur als Ergebnis der Konferenzen großer Männer in Teheran, Jalta und Potsdam vorgeführt wird. Doch anders als etwa Griechenland oder Italien konnte Jugoslawien unabhängig von den Großmächten zu einem blockfreien Staat werden. Gluckstein begründet das nicht, doch es erscheint mir klar, dass es hier im Unterschied zu anderen Ländern den Großmächten nicht gelang, die Partisanenbewegungen zu entwaffnen.

Unbedingte Leseempfehlung

Mir fehlt an manchen Stellen des Buches ein wenig die Analyse, ein durchdachter Umgang mit Begriffen und Präzision. Die Sowjetunion ist beispielsweise nicht “Russland”. Und es schadet auch nicht, wenn der Leser in der “Conclusion” auch eine solche kriegen würde, anstatt einen – selbst für mich – zu essayistischen Ausklang. Auch die Fachleute werden an den verschiedensten Stellen ihre Einsprüche erheben.

Mir fehlt an manchen Stellen des Buches ein wenig die Analyse, ein durchdachter Umgang mit Begriffen und Präzision. Die Sowjetunion ist beispielsweise nicht “Russland”. Und es schadet auch nicht, wenn der Leser in der “Conclusion” auch eine solche kriegen würde, anstatt einen – selbst für mich – zu essayistischen Ausklang. Auch die Fachleute werden an den verschiedensten Stellen ihre Einsprüche erheben.

Aber Gluckstein geht es nicht um eine vollständige Darstellung, sondern er zeigt, was er unter dem Begriff “people’s war” begrifflich fassen will. Der Bezugspunkt aller Ausprägungen des “people’s War” ist der Krieg selbst. Der Spanischen Bürgerkrieg und der darauffolgende Zweite Weltkrieg waren Auslöser für verschiedene Befreiungskämpfe und Emanzipationsbestrebungen.

Doch während sich die Revolutionsjahre von 1917 bis 1919 , die Jahre der Revolte von 1967/68 und sogar der Zusammenbruch des Staatssozialismus 1989/90 als Eckdaten für die Geschichte sozialer Bewegungen eingeprägt haben, werden die für die Demokratieentwicklung nicht weniger wichtigen Bewegungen zwischen 1936 und 1945 durch den Krieg und seine offiziellen Darstellungen überdeckt.

Schon weil diese Wahrnehmung in Frage gestellt wird, gehört dieses Buch für mich zu den wichtigsten Geschichtsbüchern des Jahres 2012.

Neil Davidson ist zuzustimmen, wenn er schreibt:

Rigorously structuring his analysis around the two central themes of popular resistance and inter-imperialist rivalry, Gluckstein makes an indispensable contribution to understanding the reality of the conflict in all its complexity.

Insofern hoffe ich, dass das Buch bald auch auf Deutsch verfügbar ist.

Weitere Links

Hinweis: Die Zitate haben keine Seitenangaben, weil ich das Buch in der Kindle-Ausgabe gekauft habe.

Einsortiert unter:

Erinnerung,

Globalgeschichte,

Literatur

Quelle: http://kritischegeschichte.wordpress.com/2012/08/04/donny-gluckstein-a-peoples-history-of-the-second-world-war-resistance-versus-empire/

Meiner Ansicht nach besteht eine Gefahr im allzu schnellen Gedenken, Erinnern und Historisieren. In der deutschen Erinnerungskultur gibt es mittlerweile anscheinend eine Erinnerungsroutine, die sich aus der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus speist und nun auf jüngst vergangene Ereignisse übertragen wird. Dass eine bestimmte Form des Erinnerns einer Verschiebung vom “Arbeitsspeicher” in das “Archiv” des kollektiven Gedächtnisses gleicht – ja sogar eine natürlich Funktion sei, wurde verschiedentlich angemerkt

Meiner Ansicht nach besteht eine Gefahr im allzu schnellen Gedenken, Erinnern und Historisieren. In der deutschen Erinnerungskultur gibt es mittlerweile anscheinend eine Erinnerungsroutine, die sich aus der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus speist und nun auf jüngst vergangene Ereignisse übertragen wird. Dass eine bestimmte Form des Erinnerns einer Verschiebung vom “Arbeitsspeicher” in das “Archiv” des kollektiven Gedächtnisses gleicht – ja sogar eine natürlich Funktion sei, wurde verschiedentlich angemerkt