Maria Schindelegger legt mit ihrem Buch „Die Armierung des Blickes. Margaret Bourke-Whites Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg“ ein umfassendes Werk zu einem spannenden Abschnitt in der ereignisreichen Karriere der US-amerikanischen Fotografin Margaret Bourke-White (1904-1971) vor. Bourke-White zählt nicht nur zu einer der Pionierinnen im Fotojournalismus des letzten Jahrhunderts, sondern stilisierte sich selbst auch zum schillernden Medienstar. Davon zeugt nicht zuletzt ihre 1963 erschienene Autobiografie, die wochenlang auf der Bestsellerliste der „New York Times“ rangierte. In der Fachliteratur wird Bourke-White gemeinhin als die Frau rezipiert, die Männer wie Winston Churchill vor ihre Kameralinse lockte und die Stalin beim Fotoshooting zum Lächeln brachte.

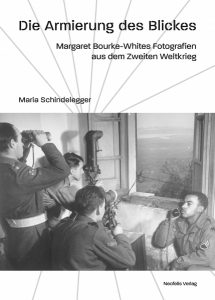

Margaret Bourke-White in der Fernsehsendung „Person to Person“, August 1955. Quelle: Bureau of Industrial Service, USA / Wikimedia Commons, public domain

Margaret Bourke-White war nach ihrer erfolgreichen Karriere als Werbe- und Industriefotografin als erste Kriegsberichterstatterin für die US-Armee im Jahr 1942 akkreditiert worden.

[...]