Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022555286/

Bauen, errichten, deuten – die vielen Potenziale des Konstruktionsspiels für Kinder und Fachkräfte

- Das Konstruktionsspiel gilt als eine wichtige Form des Spiels

- Kinder erkunden dadurch die physische Welt, jedoch spielen auch soziale Kompetenzen und Symbolhandlungen eine wichtige Rolle

- Dokumentation und Reflexion können Erfahrungen vertiefen und neue Lernprozesse in Gang setzen

Spiel ist weit mehr als ein putziger Zeitvertreib kleiner Kinder – das ist inzwischen ein Allgemeinplatz der Pädagogik geworden. Schon Maria Montessori sah das Spiel als Arbeit. Rund hundert Jahre später beschreibt Miriam Leuchter (2013: 575) das Spiel als „Entwicklungs- und Lernmotor.“ Das Konstruktionsspiel ist eine Variante des Spiels, die von Ulrich Heimlich (2015: 39) als „bauende, errichtende, herstellende Tätigkeit“ beschrieben wird, bei der die „explorierten Gegenstände […] miteinander kombiniert werden.“ Verwendet werden können hierfür sowohl Alltagsgegenstände als auch explizit dafür geschaffenes oder bereitgestelltes Material.

Funktionen des Konstruktionsspiels

[...]

Christian von Mechel über die Neuaufhängung der habsburgischen Gemälde im Belvedere, 1783

Die Gemälde der habsburgischen Sammlungen zu Wien wurden 1776/77 von der Stallburg ins Belvedere transferiert und dort von Christian von Mechel neu angeordnet und aufgehängt; im 1783 erschienenen Katalog der Sammlung beschreibt er seine Methode folgendermaßen:

„Von jeder Hauptabtheilung sind die Zimmer besonders numerirt worden, nämlich unten auf jeder Seite von I bis VII und oben von I bis IV. Eben so fängt auch die Numerierung der Gemälde mit jedem Zimmer aufs neue an, nämlich N°.1. bey der Eingangs- und die letzte Numero bey der Ausgangsthüre. Diese N°. sowohl als der Name des Künstlers finden sich auf einem vergoldeten Schilde an dem obern Theil der Zierrahme jedes Gemäldes angeschrieben, und dieses alles stimmet mit dem gegenwärtigen Verzeichniße überein, wodurch für jede Art Liebhaber Bequemlichkeit und Erleichterung ist erzielet worden.“1

Während Ferdinand Storffer im ersten Band seines prächtigen, 1720-1733 angelegten Bildinventars die darin abgebildeten und verzeichneten Bilder von Eins an durchnummeriert hatte,2 verwendete Mechel für die Identifizierung der ausgestellten Bilder keine durchgängige Nummerierung, sondern ließ die Zahlenkette in jedem Raum vom neuem von Eins an beginnen, was bedeutete, das mehrere der 1300 ausgestellten Gemälde die gleiche Nummer trugen; setzt man diese Methode in Analogie zur wenige Jahre zuvor in der Monarchie eingeführten Hausnummerierung, so entsprach die den Zimmern vergebene römische Zahl den Namen der Ortschaften, deren Angabe ebenfalls unerläßlich war, um ein Haus auffinden zu können.

[...]

Quelle: http://nummer.hypotheses.org/212

CfP: Aktualität. Interdisziplinäre Ansätze und professionalisierte Praktiken im Kontext eines facettenreichen Begriffes

Der Sinn von „Aktualität“ scheint allgemein klar: das, was der Gegenwart zugehörig ist, was „verwirklicht“ wird. Es wird jedoch schnell deutlich, dass der Begriff je nach disziplinärem Ansatz verschiedene epistemologische Fragen aufwirft. Oftmals im medialen Kontext verwendet, ist Aktualität nahezu synonym mit „Nachrichten“. Dennoch birgt sie eine Dynamik, eine Bewegung, die von ihrer etymologischen Wurzel angedeutet wird: „actualis“ bedeutet im Lateinischen „tätig, wirksam, praktisch“. Das Wort ist eines der wenigen, die ihre etymologische Form in fünf weiteren indogermanischen Sprachen bewahrt haben: actuality, actualité, aktualiteit, actualidad, attualità (auf Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Italienisch). Die dem Begriff innewohnenden Handlungs- und Bewegungsdimension ist unverkennbar.

Eng ist die Aktualität auch mit dem Text verbunden: Sie ist Teil des Geschriebenen, des Eingeschriebenen, des Verzeichneten, des „Beurkundeten“, sprich des Getanen. Wenn eine Information der Aktualität angehört, wird sie in einem Akt der Selbstbestätigung und der Selbstlegitimierung erfasst und verzeichnet. Die Aktualität ist in ihrer Beziehung zum Text mit der Literatur verknüpft.

[...]

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/2664

“Geprägt haben mich vor allem die Menschen, die mir begegnet sind” – 5in10 mit Isabel Richter

Isabel Richter forscht derzeit als Research Fellow in the History of Migration am DHI Washington. Nachdem sie sich im Rahmen ihrer Promotion an der TU Berlin mit dem Wiederstand der Linken gegen die Nationalsozialisten beschäftigt hat, schrieb Richter ihre Habilitationsschrift zur Kulturgeschichte des Todes im „langen 19. Jahrhundert“ an der Universität Bochum. Seitdem arbeitete die Historikerin an der Humboldt-Universität zu Berlin, an der Universität Wien, in Göttingen, Bochum, Bielefeld und an der University of California in Los Angeles.

Zu Richters Forschungsinteressen gehören unter anderem die Europäische Kulturgeschichte des 18.–20. Jahrhunderts, Nationalsozialismus, Jugendkulturen im 20. Jahrhundert, Kulturanthropologie, Gendergeschichte und interdisziplinäre Genderstudien.

[...]

Quelle: http://trafo.hypotheses.org/3903

Neue Rezensionen: H-Soz-Kult

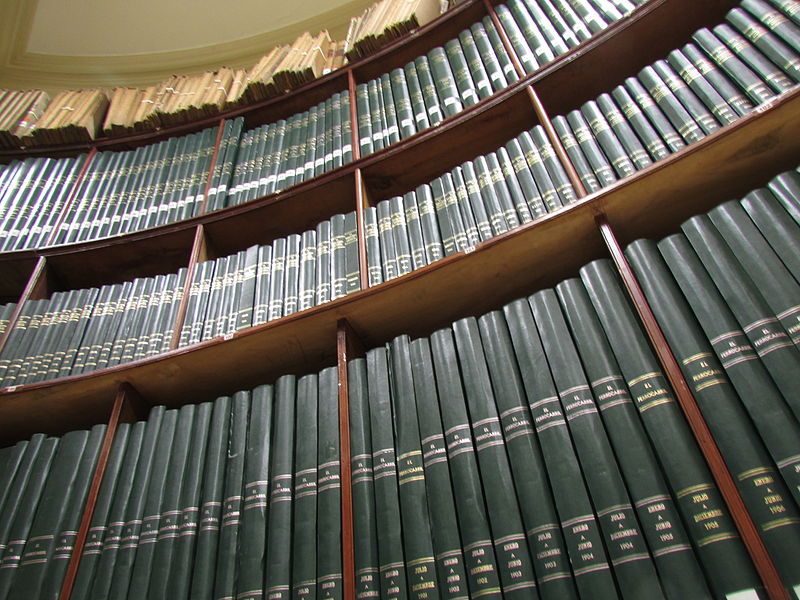

Eduardo Testart (Foto): Depósito Circular de la Biblioteca Nacional de Chile. Bücherbestand der Nationalbibliothek Chile, 20.01.2015, Quelle: Wikimedia Commons Lizenz: CC-BY-SA-4.0

Erneut stellt Visual History einige neue interessante Bücher aus dem Bereich der historischen Bildforschung vor, die in den letzten Monaten auf H-Soz-Kult rezensiert worden sind.

[...]

Quelle: https://www.visual-history.de/2016/03/29/neue-rezensionen-h-soz-kult-4/

GAG27: Die Rote Zora und ihre Vorfahren

mediaevum.net: Regesta Imperii plus

Skandalanwalt Thomas Urmann entzieht sich der deutschen Gerichtsbarkeit und flieht in die Türkei!

Bella Figura. Europäische Bronzekunst in Süddeutschland um 1600

„Bella Figura. Europäische Bronzekunst in Süddeutschland um 1600“

Zur Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum München 6. Februar bis 25. Mai 2015

Von Caroline Mang und Julia Strobl (Wien/Nürnberg)

Der für den Augsburger Handelsherrn Wolfgang Paller d. J. um 1590/93 von Hubert Gerhard (1545/50–1620) geschaffene Fliegende Merkur , seit 2012 Dauerleihgabe der Ernst von Siemens Kunststiftung im Bayerischen Nationalmuseum, gab den Anstoß für die Ausstellung in München, die ihn im Kontext seiner Entstehungszeit präsentierte. Der Schwerpunkt lag auf der florentinischen Bronzeplastik der Spätrenaissance sowie deren Rezeption nördlich der Alpen. Die Ausstellung Bella Figura.

[...]