Bei einer Arbeit zur Geschichtswissenschaft in der Wissenschaftstheorie habe ich mich unter anderem mit der Frage auseinander gesetzt wie Geschichte als Wissenschaft funktioniert und ob durch die Perspektivität objektive Erkenntnisgewinne möglich sind. Für die Festungsforschung habe ich später etwas weiter … Weiterlesen →

Was Dreyfus mit der Dreyfusaffäre zu tun hat

Ist zur Dreyfusaffäre nicht schon alles gesagt? Nein, da waren sich die Teilnehmenden bei der Buchvorstellung des neuen, 1504-seitigen monumentalen zweibändigen Werks von Philippe Oriol einig: Nicht nur, dass mit einer systematischen Presseauswertung sowie Tagebüchern und Papieren einiger Protagonisten wie des Anwalts von Dreyfus bisher nicht ausgewertete Quellen für diese Darstellung herangezogen wurden. Auch gilt es nach wie vor, so die Meinung des Autors, die von den Anwesenden geteilt wurde, Aufmerksamkeit zu zeigen und alles zu tun, damit sich die Werke und Interpretationen der Anti-Dreyfusards nicht durchsetzen, sondern die vielfach belegte Wahrheit: Der Staat war schuldig, der Führungsstab des Militärs war Komplize, Dreyfus war unschuldig.

Die von der Fondation pour la Mémoire de la Shoah organisierte Buchvorstellung ist zwar schon eine Weile her. Sie – und nicht die beiden Neuerscheinungen zur Dreyfusaffäre1 – soll hier aber trotzdem Gegenstand eines Blogbeitrags sein, da sie zum einen jetzt online als Video verfügbar ist und zum anderen in mehrerer Hinsicht bemerkenswert war. Schon der Ort der Buchpräsentation war symbolisch und eindrucksvoll: Sie fand im Musée de l’Armée statt, das sich im Hôtel national des Invalides befindet. Um zur Veranstaltung zu gelangen, musste man also den berühmten Innenhof (siehe Foto) überqueren, in dem Dreyfus am 5. Januar 1895 degradiert wurde. Darüber hinaus saßen im ersten Teil des Abends, der von Le Monde-Journalist Nicolas Weill moderiert wurde, u.a. neben dem Autor auch Charles Dreyfus, der Enkel von Alfred Dreyfus sowie Martine Le Blond-Zola, die Urenkelin von Zola, mit auf dem Podium. Die Zeit der Dreyfusaffäre hatten beide nicht miterlebt, wohl aber die Anfeindungen, Verleumdungen und Auseinandersetzungen der Zeit danach.

Alfred Dreyfus: ein warmherziger Großvater

Charles Dreyfus erinnerte sich an seinen Großvater, den er entgegen vielfach in der Forschung auftauchenden Einschätzungen als warmherzig beschrieb. Auf den Roman „Intrige“ von Robert Harris angesprochen2, der demnächst von Roman Polanski verfilmt wird, äußerte er sein Missfallen an manchen Stellen im Roman, in denen sein Großvater aus seiner Sicht zu negativ dargestellt werde, während Georges Picquart, der Leiter des militärischen Geheimdienstes, die Heldenrolle einnehme. Charles Dreyfus erzählte, dass er Robert Harris und Roman Polanski getroffen und einige Änderungen im Drehbuch vorgeschlagen habe, die aus Respekt vor Alfred Dreyfus auch berücksichtigt worden seien.

Es war nicht das erste Mal, dass Charles Dreyfus bei Darstellungen über die Ereignisse eingriff: Als ein weiteres Beispiel erzählte er, dass auf dem Titelbild des gut 600-seitigen Buchs von Jean-Denis Bredin, 1983 erschienen und viele Jahre das Standardbuch zur Dreyfusaffäre, Alfred Dreyfus bei der Degradierung im Innenhof des Hôtel des Invalides mit gesenktem Kopf abgebildet war (siehe Abbildung links). Alle Erzählungen würden aber belegen, so Charles Dreyfus, dass sein Großvater Alfred während der gesamten Zeremonie mit erhobenem Kopf aufrecht da stand und stets geradeaus schaute. In einer neuen Auflage des Buches aus dem Jahr 1993 änderte Bredin dann aufgrund der Intervention der Familie die Abbildung. Auf dem Titel ist dort die bekannte Abbildung von Roger-Viollet aus dem Petit Journal. Dreyfus ist darauf in derselben Szene zu sehen, aber mit dem Blick geradeaus gerichtet.

Welche Erkenntnisse kann die Geschichtswissenschaft aus diesen Erläuterungen für die historische „Wahrheit“ – was auch immer das sein mag – ziehen? Eigentlich keine. Für den Ablauf der Ereignisse und für die Interpretation, deren Schwerpunkte je nach Autor auf den antisemitischen, politischen, militärischen oder medialen Vorkommnissen liegt – ist es unerheblich, ob Dreyfus ein warmherziger Großvater war und ob er nicht vielleicht während der Degradierung doch den Kopf einmal kurz gesenkt hat, auch wenn es nur für eine Millisekunde war. Man kann aber etwas anderes aus diesen Aussagen lesen:

Die integre Persönlichkeit von Alfred Dreyfus als Teil der Verteidigungsstrategie

Wer Jahrzehnte lang und darüber hinaus um die Anerkennung der Unschuld und gegen Verleumdungen gekämpft hat, für den wird jede Einzelheit zum Pars pro Toto. Wird ein Detail angezweifelt, so wird das als Angriff auf die gesamte Wahrheit gesehen. Das ist verständlich, denn von diesen Angriffen und Umdeutungen gab es zahlreiche. Daher wird es als so wichtig erachtet, auch in kleinsten Punkten nicht nachzugeben. Das Eingreifen von Charles Dreyfus steht darüber hinaus in einer Tradition der Verteidigung durch die Familie. Schon nach der ersten Verurteilung sammelte Mathieu Dreyfus Beweise für die Unschuld seines Bruders Alfred und versuchte, andere von dieser Unschuld zu überzeugen. Besonders wichtig für die Verteidigung war, dass ein Motiv für die Tat fehlte, war Alfred Dreyfus doch ein treuer Ehemann, der weder spielte noch trank noch auf andere Weise Geld brauchte, das er sich mit einem Vaterlandsverrat zu verdienen versucht haben könnte. Seine persönliche Integrität und militärische Ehre standen daher bei der Verteidigung im Vordergrund. Das erklärt, warum es so wichtig war und ist, dass er ein warmherziger Großvater war und bei der Degradierung erhobenen Hauptes dastand – und nicht etwa Kopf und Augen senkte, wie ein Verräter es getan haben könnte.

Dass Alfred Dreyfus als Jude und Elsässer vor allem als Person angegriffen wurde, war auch in der historischen Forschung aufgegriffen worden. Beispielgebend dafür ist das richtungsweisende Buch „L’affaire sans Dreyfus“ von Marcel Thomas, der 1961 die Dreyfusaffäre ohne den Hauptprotagonisten erzählte. Erst 2006 wurde das gemeinhin unsympathische Bild, das über Alfred Dreyfus verbreitet wurde, von Vincent Duclert in einer Biographie mit dem Titel „L’honneur d’un patriote“ grundsätzlich revidiert3.

Der Kampf um die Wahrheit macht aus Sicht der Familie die Protagonisten unantastbar, auch auf Nebenschauplätzen. Das wurde ebenso im kurzen Beitrag von Martine Le Blond-Zola deutlich, in dem die Worte „vérité“ und „heroïsme“ am häufigsten vorkamen. Auf die Bemerkung des Moderators, die letzten Werke von Zola zählten nicht zu seinen besten, hatte die Urenkelin nur einen wegwerfenden Blick übrig. Hier ließ sich erahnen, wie schwer es für die Familie im einzelnen sein mag, sachliche Kritik von persönlicher Anfeindung zu unterscheiden.

Die Buchpräsentation und anschließende Podiumsdiskussion wurden aufgezeichnet und können auf der Website Akadem als Video angesehen werden.

Buchvorstellung, 13. November 2014, 17h-19h30

Philippe Oriol, L’histoire de l’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, 2 Bde., Paris (Les Belles Lettres) 2014, ISBN: 978-2-251-44467-3.

Vortragende: Philippe Oriol, Charles Dreyfus, Martine Le Blond-Zola

Podiumsdiskussion: Philippe Oriol, Vincent Duclert, Henri Mitterand, Alain Pagés, moderiert von Nicolas Weill

Programm: http://www.fondationshoah.org/FMS/Conference-autour-de-L-histoire-de

Video-Aufzeichnung der Veranstaltung: http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/affaire-dreyfus/les-pouvoirs-politiques/histoire-de-l-affaire-dreyfus-par-philippe-oriol-28-10-2014-64167_89.php

- Neben dem Buch von Oriol siehe auch: Bertrand Joly, Histoire politique de l’affaire Dreyfus, Paris (Fayard) 2014, ISBN 978-2-213-67720-0.

- Engl.: An officer and a spy. Siehe dazu die Rezension in der FAZ vom 26.10.2013: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/eine-begegnung-mit-robert-harris-der-spion-der-nicht-siegte-12634290.html.

- Vincent Duclert, Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Paris, Fayard 2006

Historyblogging

Dokumentation des NSU-Prozesses im Bayerischen Rundfunk

Am 6. Mai 2013 begann vor dem Oberlandesgericht in München der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte aus dem Umfeld der rechtsterroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Zschäpe wird u.a. wegen Mittäterschaft in zehn Mordfällen angeklagt, die sie gemeinsam mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zwischen 2000 und 2006 verübt haben soll. Erschütternde Protokolle Die Brisanz dieses Prozesses ist über die Grenzen Deutschlands hinaus offensichtlich. Umso bedauerlicher ist, dass der Prozess vom Gericht selbst weder in Wort, Ton oder Bild protokolliert wird. […]

Quelle: http://amuc.hypotheses.org/854

Erwartungen an den Frieden

Auch wenn nach wie vor der Krieg mit aller Härte weitergeführt wurde, richteten sich im Laufe der 1640er Jahre die Blicke immer häufiger nach Münster – dort, wo über den Frieden verhandelt wurde. Doch dies galt nicht nur für die großen Potentaten und die Reichsstände. Auch Wesel, eine der sieben Hauptstädte (d.h. landtagsfähigen Städte) im Herzogtum Kleve, blickte mit gespanntem Interesse auf die Verhandlungen.

Dieses Interesse war nicht ziellos, sondern richtete sich auf einen ganz bestimmten Punkt. Für die Handelsstadt am Niederrhein ging es vor allem um wirtschaftliche Fragen und hier besonders um einen möglichst freien, sprich von Abgaben und Zöllen ungehinderten Warenverkehr. Entsprechend wurde auf der Ratssitzung am 3. Dezember 1647 folgender Beschluß gefaßt: „Weilen nun mehr die fridens tractaten zu Munster zwischen Hispanien vnd den H[erren] Staten zuendtlauffen, So ist resolvirt, Jhr Hochmog[enden] zuerinnern, daß die Hispanische Licenten abgestelt, vnd solches mit in den tractaten inbedongen werden moge“ (Stadtarchiv Wesel, A 3: Ratsprotokolle Nr. 97 [1647-1648], hier fol. 107).

Zunächst einmal ist also festzuhalten, daß es nicht um die Friedensverhandlungen geht, die im Oktober 1648 in die Verträge von Münster und Osnabrück mündeten; vielmehr ging es hier um die Traktate, die den sog. Frieden von Münster zwischen den Generalstaaten und Spanien besiegelten. Die Weseler lagen auch richtig mit ihrer Einschätzung, daß diese Verhandlungen ihrem Ende zustrebten: Am 30. Januar 1648, also keine zwei Monate nach dem Weseler Ratsbeschluß, wurde der spanisch-niederländische Frieden unterzeichnet; die Verhandlungen selbst waren sogar schon am 16. Januar zuende gegangen. Was war also mit dem Weseler Anliegen – hatte es überhaupt noch eine Chance gegeben, diese Aspekte in die Verhandlungen einzubringen?

Ein Blick in die aktuelle Literatur zeigt, daß Handelsbeschränkungen wirklich nicht die Themen waren, um die bis zuletzt gerungen wurde (Rohrschneider, v.a. S. 416 ff.). Gleichwohl regulierte der Friedensvertrag eine ganze Reihe von Fragen der Wirtschaftspolitik und des Handels, besonders ab § VIII. Der Tenor ging dahin, sämtliche Zölle und Wirtschaftsschranken auf den Vorkriegsstand zurückzunehmen. Auch Zölle auf dem Rhein und der Maas wurden explizit angesprochen (s. § XII), doch bezog sich der Vertragstext hier offenbar nur auf niederländisches Gebiet. Ob damit auch Reichsgebiet und damit der Niederrhein miteinbezogen war, ist mir nicht klar.

Es kann durchaus sein, daß Wesel Glück hatte und diese Handelsbeschränkungen ohnehin durch den Frieden von Münster aufgehoben wurden: Hier spielt auch eine Wahrnehmungsfrage die wichtige Rolle: Haben die Generalstaaten das von ihnen besetzte Gebiet am Niederrhein zumindest vertragstechnisch in diesen Friedensschluß integriert? Zu fragen ist aber auch, ob die Aufhebung der spanischen Zölle auf Veranlassung Wesels geschah. Die Bedeutung dieser Stadt als Handelsmetropole ist gar nicht so gering zu veranschlagen, doch der zeitliche Rahmen spricht wenig dafür, daß diese Weseler Initiative den Vertragstext noch hat beeinflussen können.

Wesel mußte damals aber auch noch auf andere Probleme sein Augenmerk richten. In derselben Passage, ja fast in demselben Satz hieß es weiter, daß „dem agenten zuschreiben [sei], daß er fleißigh achthaben solle, damit in der zwischen Jhr Churf dhl [von Brandenburg] vnd den herren Staten gesuchte aliants nichts zu praejudits dieser Statt einverleibt werde.“ Die klevische Stadt sah also deutlich, daß sie auf ihre Interessen im Verhältnis zwischen den Generalstaaten und dem brandenburgischen Kurfürsten, ihrem Landesherrn also, aufpassen mußte. Der Krieg ging zuende, aber die Konflikte wurden nicht weniger.

Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/570

Comics als historische Quelle

Comics begleiten die Menschen weltweit schon seit mehr als 100 Jahren in verschiedensten Formen, sei es als Strip in Zeitungen, als klassisches Comic-Heft, als Album und „graphic novel“ oder nunmehr auch in digitaler Form im Internet. Sie sind nicht nur Unterhaltung, sondern immer auch Spiegel unserer Gesellschaften. Als historische Quelle wurden sie jedoch erst relativ spät entdeckt. Wie mit ihnen als Quelle umgegangen werden kann, wird im folgenden Artikel beleuchtet, indem in chronologischer Folge an ausgewählten Beispielen ihre Potenziale als text-bildliche Quelle vorgestellt werden.

Als der Comic Anfang der 1990er-Jahre als Medium historischen Lernens entdeckt wurde, erschienen auch die ersten Publikationen zum Comic als Quelle.[1] Bis dahin galt er als Teil einer Populärkultur, die zwar für Kinder und Jugendliche gedacht war, aber weder als wertvoll noch als bildungsrelevant angesehen wurde; ganz im Gegenteil galten Comics spätestens seit den Anti-Comic-Kampagnen der 1950er-Jahre als verdummend.[2] Geschichte wurde daher und überwiegend nur thematisiert, wenn es sich bei den Comics um sogenannte Geschichtscomics, also Comics mit historischen Inhalten handelte. Ausgehend von der These, dass gerade Jugendliche schnell und leicht von den bunten Heftchen zu beeinflussen seien, entstand schnell die Vorstellung, dass Generationen von Jungen ihr Mittelalterbild von Serien wie „Sigurd“ oder „Prinz Eisenherz“ erworben hätten. Empirische Studien, die dies be- oder widerlegen, gab und gibt es bis heute jedoch nicht.[3]

Dass der Comic jedoch unabhängig von seinen Inhalten eine wertvolle wissenschaftliche und pädagogische Ressource zur Dekonstruktion gesellschaftlicher Normen und Werte sein kann, zeigte sich deutlich mit dem Erscheinen der ersten wissenschaftlichen Studien über die US-amerikanischen Superheldencomics; sie waren ein Spiegel des gesellschaftlichen Umgangs mit Krisen, Gewalt und Sexualität. Heute sind Comics in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Quelle für die Analyse von (Geschichts-)Kultur. Sie sind ein Zeugnis gesellschaftlicher Werte und Normen, von Geschlechterverständnissen oder Moden; sie spiegeln die Gesellschaft und deren aktuelle Diskurse wider. Als Geschichtscomics stellen sie darüber hinaus einen Teil unserer Erinnerungskultur dar, der gerade im Bereich des historischen Lernens in den letzten Jahren einen immer wichtigeren Platz einnimmt.

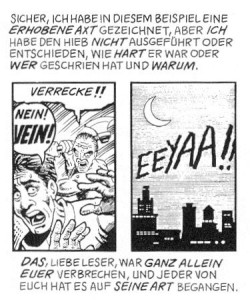

Abb. 1: Induktion, in: Scott McCloud, Comics richtig lesen, 3. Aufl., Hamburg 1995, S. 76

© Scott McCloud/Carlsen Verlag Hamburg 1995

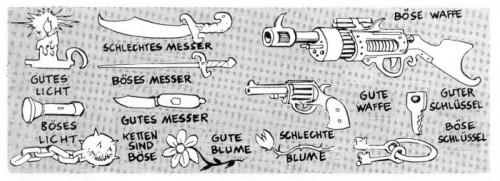

Das hat mehrere Gründe. Als visuelles Medium zieht der Comic über seinen Bildanteil die Aufmerksamkeit der Lesenden auf sich. Durch die Symbiose von Bild, Text und Symbolen gelingt es dabei guten Comics, die Lesenden an sich zu binden. Das liegt nicht zuletzt an den Funktionsmechanismen des Comics, wie beispielhaft Scott McCloud zeigt:[4] Zwischen den einzelnen Panels (den umrandeten Bildern) eines Comics vergeht Zeit, die die Lesenden selbst per Induktion überbrücken müssen und dabei ihre eigene Imagination einbringen (Abb. 1). Geschickt eingesetzte Symbolismen in Figuren (Stereotypen) und Gegenständen ermöglichen zudem eine schnelle Orientierung in einer Narration (Abb. 2). Unterscheidungen in gut/böse, gefährlich/ungefährlich und Ähnliches gelingen so schnell. Bilden Zeichenstil und erzählte Geschichte eine Einheit, kann der Comic bei den Lesenden zudem synästhetische Effekte auslösen. Denn obwohl beim Lesen nur ein (optischer) Sinn stimuliert wird, werden bei der Verarbeitung der visuellen Informationen mehrere Sinne angesprochen. Comics binden also Lesende in hohem Maße an sich und beeinflussen diese durch die verwendeten Symbolismen und gewählten Stilrichtungen eher unbewusst – und dadurch oftmals besonders effektiv. Sie ermöglichen daher auch eine narrative oder interpretative Lenkung der Lesenden.

Abb. 2: Symbolismus, in: Will Eisner, Grafisches Erzählen. Graphic Storytelling, Wimmelbach 1998, S. 27

© Will Eisner/Comic Press Wimmelbach 1998

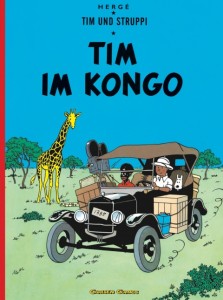

Populärkultur als Spiegel der Gesellschaft und Teil der Geschichtskultur

Jeder Comic verfügt über Quellenauthentizität; in ihm spiegeln sich also verschiedenste Einstellungen über die Gesellschaft und Zeit wider, in der er entstanden ist. Das gilt auch für historische Deutungen. Einer der ersten Comics, die in diesem Zusammenhang große Aufmerksamkeit erfahren haben, war Hergés „Tim und Struppi“ („Les aventures de Tintin“). So zeigt zum Beispiel das Album „Tim im Kongo“ deutlich die damals gültigen gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von „rassischen“ Ungleichheiten. Einheimische erschienen als dumm und arbeitsfaul, und erst Tim in der Rolle als Kolonialherr brachte das nötige Maß an Ordnung mit und damit eine funktionierende Gesellschaft.[5] Solche Darstellungen führten jedoch erst im neuen Jahrtausend zu vermehrter Kritik und Fragen, wie gerade die Nachdrucke zu handhaben seien.[6] Heute wird der Comic nur noch mit einem entsprechenden Vermerk gedruckt, der auf die belgische Kolonialzeit verweist.

Comics sind jedoch auch Spiegel politischer Krisen. So kann die Entstehung der Superheldencomics als US-amerikanische Antwort auf die deutsche nationalsozialistische Aggressionspolitik verstanden werden. Sie dienten der moralischen Stütze der amerikanischen Gesellschaft und der Motivation der nach Europa entsandten Soldaten. Obwohl die Charaktere reine Phantasieprodukte waren, so produzierten doch einzelne Künstler immer wieder kurze Sequenzen, in denen Superhelden die größten Feinde der Nation, wie Hitler und Stalin, direkt angriffen. Eines der berühmtesten Beispiele ist „How Superman would end the war“, ein kurzer Strip, der heute auch online zu lesen ist.[7] Auch einer der zurzeit populärsten Helden, „Captain America“, wurde extra für den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland erschaffen. In seiner der amerikanischen Flagge nachempfundenen Uniform steht er für eine heroische und letztlich siegreiche Nation. Je komplexer die Außenpolitik der USA wurde, desto vielfältiger griffen und greifen die Superheldencomics amerikanische (Außen-)Politik auf.[8]

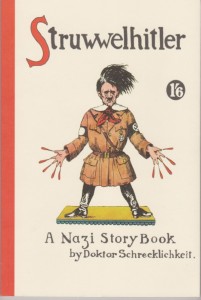

Abb. 4: Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941

© The Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd./Autorenhaus-Verlag London 1941

Aber nicht nur der etablierte Comicmarkt reagierte auf den Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich lassen sich in vielen von den Deutschen besetzten Staaten Untergrundcomics finden, die während des Krieges oder kurz danach veröffentlicht wurden und den Kampf gegen die Besatzer demonstrieren. Berühmte Beispiele sind „Das Biest ist tot. Der Zweite Weltkrieg bei den Tieren“ aus Frankreich oder auch „Struwwelhitler“ aus Großbritannien.[9]

In den 1950er- und 1960er-Jahren spiegelte die deutsche Comiclandschaft als Reaktion auf die weltweiten Anti-Comic-Kampagnen vor allem eine konservative und restriktive Gesellschaft wider, wie Bernd Dolle-Weinkauff in seinem Opus Magnum zur deutschen Comicgeschichte detailreich darstellt.[10] Mit der steigenden Popularität von Comicserien wie „Asterix“ Ende der 1960er-Jahre entdeckten auch politische Aktivisten den Comic für sich. So wurden die Comicfiguren – illegal – genutzt, um zum Beispiel gegen Atomkraftwerke zu mobilisieren.[11]

Selten fanden solche Werke auch den Weg in Archive oder Bibliotheken. In den USA wurden zu dieser Zeit die Undergroundcomics populär, in denen Künstler wie Robert Crumb und Trina Robbins sich provozierend mit gesellschaftlich normierter Sexualität und Rollenbildern auseinandersetzten. Auch Art Spiegelman, der später berühmt gewordene Autor und Zeichner von „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“, publizierte in entsprechenden Comicmagazinen seine ersten Werke.

Comic-Künstler hatten sich bereits schon seit mehreren Dekaden auch mit historischen Inhalten auseinandergesetzt. In der Bundesrepublik waren es Serien wie die „Illustrierten Klassiker“, die auch historische Stoffe in Comicform anboten und damit dem Medium vor dem Hintergrund der immer wieder zitierten Verdummungskampagnen eine seriöse Aura vermitteln sollten.[12] In den 1980er-Jahren erschienen auf dem deutschen Markt immer mehr Comics, die – zumindest oberflächlich – Geschichte zum Inhalt hatten. Es handelte sich dabei vor allem um ein neues Marktsegment: „Comicalben“, die gezielt für ein älteres und damit auch anspruchsvolles und finanzkräftigeres Publikum hergestellt wurden. Besonders populär waren Serien wie „Vae Victis!“ oder „Reisende im Wind“.[13] Diese Abenteuercomics spiegelten wider, wie sich die Comic-Künstler der 1970er- und 1980er-Jahre die Antike oder die Neuzeit vorstellten, und nutzten die Epochen als exotischen Hintergrund vor allem, um möglichst spannende und teilweise auch äußerst gewaltlastige und sexualisierte Plotlinien darzustellen.

Der Blick auf das damit entstehende Genre der Geschichtscomics ist jedoch für die Wahrnehmung von Comics als Quelle essenziell, denn gerade eine Analyse des deutschen Comicmarkts kann für das Verständnis der deutschen (populären) Geschichtskultur äußerst hilfreich sein. So ist in den letzten 25 Jahren eine große Zahl an Comics erschienen, die den Zweiten Weltkrieg und die Shoah thematisieren – dabei handelt es sich in der Masse der Veröffentlichungen nicht um deutsche Produktionen, sondern Übersetzungen aus verschiedensten west- und teilweise auch osteuropäischen Ländern. Die „graphic novel“ als in den 1990er-Jahren entstandene Publikationsform bietet dafür die ideale Plattform.[14] Obwohl die Wortkombination auf Fiktionalität verweist, so erheben doch viele dieser Publikationen den Anspruch auf – zumindest partielle – Authentizität und belegen dies auch ggf. durch Literaturnachweise.

Besonders interessant ist hier das Subgenre des Holocaustcomics. Dass es sich überhaupt erst in Deutschland durchsetzen konnte, ist vor allem den langanhaltenden Diskussionen um Art Spiegelmans „Maus“ zu verdanken.[15] Spiegelman etablierte den Geschichtscomic als seriöses Medium in der deutschen Kulturlandschaft. Damit einher ging ein deutlicher Trend zur Schwarz-Weiß-Zeichnung bei quellenbasierten Geschichtscomics. Diese Art der Simulation von Vergangenheit verweist auf eine Darstellungskonvention unserer Zeit. Beeinflusst durch frühe Fotografien und Filmaufnahmen tendieren wir dazu, Schwarz-Weiß-Bildern Quellenauthentizität zuzuschreiben. Erst in den letzten Jahren nutzen Comic-Künstler wieder vermehrt farbige Darstellungen, um Geschichte(n) über die Shoah zu erzählen. Künstler können auch Authentizität simulieren, in dem sie grafische Stile der dargestellten Zeit aufgreifen, [16] oder aber der Stil verweist auf den Grad der Authentizität. So wählte Joe Kubert für „Yossel, 19 April 1943“ Bleistiftzeichnungen. Diese verweisen auf eine eigentlich unfertige Zeichnung, die üblicherweise noch nachgetuscht wird, und damit auf den Charakter der erzählten Geschichte – eine „was-wäre-wenn“-Narration, in der Kubert fabuliert, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn seine Eltern nicht rechtzeitig aus Polen emigriert wären.

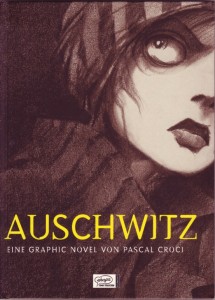

Abb. 5: Cover: Pascal Croci, Auschwitz. Eine Graphic Novel, Köln 2005

© Egmont Ehapa Köln 2005

Zwei Publikationsformen haben in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit erfahren: Auseinandersetzungen der zweiten und dritten Generation mit dem Geschehen in Form von Autobiografien mit biografischen und historischen Rückblicken oder Reportagen. Zweitens spielen Comics, die gezielt für historische Lernprozesse eingesetzt werden, eine wichtige Rolle wie Eric Heuvels „Die Suche“, Pascal Crocis „Auschwitz“ oder auch im US-amerikanischen Raum „X-Men. Magneto Testament“.[17] Bei diesen Publikationen haben interessanterweise biografische oder autobiografische Zeugnisse einen immer geringeren Stellenwert. Ganz bewusst werden also immer mehr fiktionale Elemente eingesetzt, um faktuale Geschichte möglichst umfassend darzustellen.[18]

Schließlich bietet der Comicjournalismus eine weitere, gegenwartsbezogene Möglichkeit des reflektierenden Blicks auf unsere Gesellschaften. Als Hauptbegründer dieses Genres gilt heute Joe Sacco, der mit seinen Arbeiten zu Krisen und Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und Israel den Comicjournalismus etablierte.[19] Werke solcher Künstler, die in Krisengebiete reisen und ihre Berichte in Comicform festhalten, bieten gerade durch den Verzicht auf Fotografien und die Transformation des Erlebten in die Comicform teilweise sehr intensive Einblicke in die Generierung von Wissen in unserer heutigen Gesellschaft.

Comics als Teil einer Visual History

Um Comics überhaupt erst für eine Visual History nutzbar zu machen, bedarf es der intensiven methodischen Diskussion innerhalb der Fachwissenschaft und Geschichtsdidaktik. Nur mit ausreichender Medienkompetenz lassen sich der Comic und seine hybriden analogen und digitalen Formen analysieren. Je stärker die populäre Geschichtskultur in den Blick der Forschung gerät, desto besser wird unser Verständnis der Bedeutung von Geschichtscomics für unsere Kultur. Ein ebenso großes Problem ist der Quellenzugriff. Gerade jenseits der Comic-Alben und graphic novels sind nur wenige Comics (Hefte, Picolos und andere Formate) systematisch gesammelt und damit in Archiven oder Bibliotheken öffentlich zugänglich. Ebenso schwierig ist es, Rezeptionswege dieser Art der populären Geschichtskultur nachzuzeichnen. Das stellt die geschichtswissenschaftliche Comicforschung heute vor große Herausforderungen, doch das Ergebnis lohnt die Mühe.

[1] Vgl. Michael F. Scholz, Comics – Eine neue historische Quelle, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38 (1990), S. 1004-1010.

[2] Vgl. Marc Degens, Wie amerikanische Comic Books die Welt verändert haben, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002) H. 9-10, S. 833-839.

[3] Vgl. Christine Gundermann, Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2007, S. 74.

[4] Scott McCloud, Comics richtig lesen, 3. Aufl., Hamburg 1995.

[5] Vgl. Hergé, Werkausgabe, Bd. 2: Der brave Herr Mops; Tim im Kongo; Tim in Amerika, Hamburg 1999, S. 44.

[6] Vgl. Kolonialismus im Comic. Gericht entscheidet: Tim und Struppi nicht rassistisch, Der Tagesspiegel, 10.2.2012, online unter: http://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/kolonialismus-im-comic-gericht-entscheidet-tim-und-struppi-nicht-rassistisch/6197264.html (10.7.2014).

[7] Vgl. How Superman would end the war, online unter http://www.archive.org/stream/HowSupermanWouldEndTheWar/look#page/n1/mode/2up (10.7.2014). Jerry Siegel und Joe Shuster hatten diese Kurzepisode speziell für die Zeitschrift “Look” 1940 geschaffen. „Superman“ war bereits so populär, dass er hier zur Unterhaltung und politischen Mobilisierung einer größeren Leserschaft eingesetzt werden konnte.

[8] Vgl. Stephan Packard, „Whose Side Are You On?” Zur Allegorisierung von 9/11 in Marvels Civil War-Comics, in: Sandra Poppe/Thorsten Schüller/ Sascha Seiler (Hrsg.), 9/11 als kulturelle Zäsur Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld 2009, S. 317-336.

[9] Vgl. Edmond-François Calvo/Victor Dancette, Het Beest is dood! De Wereldoorlog bij de dieren, Amsterdam 1977; Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941. Zwei weniger bekannte Beispiele aus den Niederlanden werden vorgestellt in: Christine Gundermann, “Opgepast …de Duitsers”. Geschichtspolitik in niederländischen Comics, in: Ralf Palandt (Hrsg.), Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlin 2011, S. 359-374, hier S. 362.

[10] Vgl. Bernd Dolle-Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Weinheim 1990.

[11] Vgl. U. Raub u.a., Asterix und das Atomkraftwerk, o.A. vermutlich 1979 (Raubdruck).

[12] Die „Illustrierten Klassiker“ erschienen von 1956 bis 1972 im Bildschriftenverlag und boten vor allem Literaturklassiker in Comicformat an. Eine Auflistung der Reihe findet sich auf www.comicguide.de.

[13] Vgl. Simon Rocca/Jean-Yves Mitton, Vae Victis!, 15 Bde., Strasbourg 1991-2006; François Bourgeon, Reisende im Wind, 5 Bde., Reinbek bei Hamburg 1981-1987.

[14] Die graphic novel als „gezeichneter Roman“ verweist erst einmal nur auf ein Publikationsformat, bei der eine umfangreiche Geschichte in einem spezifischen individuellen Stil in einem Buch (also nicht in mehreren Bänden) veröffentlicht wird. Auf dem deutschen Comicmarkt wurde der Begriff vor allem genutzt, um Publikationen von klassischen Comic-Alben, also Serienproduktionen, abzugrenzen und Vorurteile von Lesenden gegenüber Comics zu umgehen.

[15] Einführend: Kai-Steffen Schwarz, Vom Aufmucken und Verstummen der Kritiker. Die Diskussion um Art Spiegelmans „Maus“, in: Joachim Kaps (Hrsg.), Comic Almanach 1993, Wimmelbach 1993, S. 107-113.

[16] Ein hervorragendes Beispiel ist „Berlin 1931“ von Felipe H. Cava und Raúl, München 2001.

[17] Vgl. Eric Heuvel u.a., Die Suche, Amsterdam 2007; Pascal Croci, Auschwitz, Köln 2005; Greg Pak/Carmine Di Giandomenico, X-Men. Magneto Testament, New York 2009.

[18] Siehe dazu Christine Gundermann, Geschichtskultur in Sprechblasen: Comics in der politisch-historischen Bildungsarbeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 33-34/2014, S. 24-29, online unter http://www.bpb.de/apuz/189530/comics-in-der-politisch-historischen-bildung?p=all.

[19] Vgl. Joe Sacco, Safe Area Goražde, Seattle 2001; Joe Sacco, Palestine, Seattle 2002.

Literatur

François Bourgeon, Reisende im Wind, 5 Bde., Reinbek bei Hamburg 1981-1987.

Pascal Croci, Auschwitz. Eine Graphic Novel, Köln 2005.

Felipe H. Cava/Raúl, Berlin 1931, München 2001.

Victor Dancette/Calvo, Het Beest is dood. De Wereldoorlog bij de dieren, Amsterdam 1977.

Marc Degens, Wie amerikanische Comic Books die Welt verändert haben, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002), H. 9-10, S. 833-839.

Bernd Dolle-Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Weinheim 1990.

Will Eisner, Grafisches Erzählen. Graphic Storytelling, Wimmelbach 1998.

Christine Gundermann, Geschichtskultur in Sprechblasen: Comics in der politisch-historischen Bildungsarbeit, in: APuZ, (2014) H. 33-34, S. 24-29.

Christine Gundermann, Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2007.

Christine Gundermann, „Opgepast … de Duitsers“. Geschichtspolitik in niederländischen Comics, in: Ralf Palandt (Hrsg.), Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlin 2011, S. 359-374.

Eric Heuvel u.a., Die Suche, Amsterdam 2007.

Scott McCloud, Comics richtig lesen, Hamburg 1995.

Stephan Packard, „Whose Side are You On?” Zur Allegorisierung von 9/11 in Marvels Civil War-Comics, in: Sandra Poppe/Thorsten Schüller/Sascha Seiler (Hrsg.), 9/11 als kulturelle Zäsur Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld 2009, S. 317-336.

Greg Pak/ Carmine Di Giandomenico, X-Men. Magneto Testament, New York 2009.

Raub u.a., Asterix und das Atomkraftwerk, o. A. vermutlich 1979.

Simon Rocca/Jean-Yves Mitton, Vae Victis!, 15 Bde., Strasbourg 1991-2006.

Joe Sacco, Palestine, Seattle 2002.

Joe Sacco, Safe Area Goražde, Seattle 2001.

Michael F.Scholz, Comics – Eine neue historische Quelle, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38 (1990), S. 1004-1010.

Kai-Steffen Schwarz, Vom Aufmucken und Verstummen der Kritiker. Die Diskussion um Art Spiegelmans „Maus“, in: Joachim Kaps (Hrsg.), Comic Almanach 1993, Wimmelbach 1993, S. 107-113.

Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941.

Quelle: http://www.visual-history.de/2015/01/26/comics-als-historische-quelle/

Bloggende Doktoranden. Eine Bilanz zu Fragen und Antworten #wbhyp

Ein Dauerbrenner in Gesprächen über das wissenschaftliche Bloggen ist nach wie vor die Frage: „Was und wie dürfen Doktorandinnen und Doktoranden überhaupt bloggen?“. Viele Doktoranden sind im Rahmen von Forschungsprojekten angestellt, bei denen publiziert wird. Aber auch Doktoranden ohne Stelle sind auf Konferenzen präsent, stellen ihre Forschung vor und müssen darauf achten, was sie vor Abgabe der Dissertation publizieren. Besonders viele Fragen und Bedenken kommen jedoch beim Publizieren in Blogs auf.

Ein Dauerbrenner in Gesprächen über das wissenschaftliche Bloggen ist nach wie vor die Frage: „Was und wie dürfen Doktorandinnen und Doktoranden überhaupt bloggen?“. Viele Doktoranden sind im Rahmen von Forschungsprojekten angestellt, bei denen publiziert wird. Aber auch Doktoranden ohne Stelle sind auf Konferenzen präsent, stellen ihre Forschung vor und müssen darauf achten, was sie vor Abgabe der Dissertation publizieren. Besonders viele Fragen und Bedenken kommen jedoch beim Publizieren in Blogs auf.

Welche Bedenken und Vorbehalte existieren?

Über das Bloggen während des Promotionsstudiums hat Matthias Meiler einen Blogbeitrag verfasst, der seine Unsicherheit bezüglich der Publikation von noch nicht fertigen Gedanken zum Ausdruck bringt. Ebenso stellt er sich die Frage, wie groß das Risiko ist, Überlegungen zu bloggen, die womöglich in der Dissertation einen größeren Stellenwert einnehmen könnten, als zunächst gedacht.

Werfen unfertige Gedanken ein schlechtes Bild auf die Arbeit von Doktoranden? Oder greift jemand anders einen unfertigen Gedanken auf und entwickelt ihn einfach weiter? Wie und was können Doktoranden also bloggen, wenn doch das Mantra der Professoren lautet, es sei normal, dass sich die Struktur der Arbeit, die Fragestellung, die Überlegungen, etc. im Lauf des Promotionsstudium noch ändern? Woher weiß man, was man vorab verbloggen darf und was nicht?

Und wie sieht es mit Selbstplagiat aus? Dürfen Doktoranden vorab publizierte Texte mit in die Dissertation aufnehmen? Klaus Graf hat darauf eine sehr deutliche Antwort: „Ein Eigenplagiat ist kein Plagiat, da man das Ergebnis einer eigenen und nicht einer fremden Leistung verwertet. Sich selbst kann man nicht bestehlen.“ Doch denken die Prüfer am Ende genauso?

Was haben Doktoranden überhaupt vom wissenschaftlichen Bloggen?

Wie Mareike König in ihrem Blogbeitrag schreibt, kommen immer wieder Bedenken von Wissenschaftlern auf, die diese wissenschaftliche Schreibform noch nie ausprobiert haben. Vielmehr wird der Zeitmangel häufig als Gegenargument genannt. Gerade Doktoranden müssen zusehen, dass sie ihre Dissertation fertig stellen. Anne Baillot beispielsweise rät in ihrem Beitrag zu #wbhyp ihren Doktoranden daher vom regelmäßigen Bloggen ab. Aus welchem Grund sollten Doktoranden also Zeit opfern und sich dem wissenschaftlichen Bloggen zuwenden?

Hierzu hat Johannes Walschütz verschiedene Gründe genannt, weshalb das Bloggen für Doktoranden sinnvoll ist:

- Es ist eine Möglichkeit, auf die eigene Forschung aufmerksam zu machen.

- Die Publikation erfolgt schnell und die Beiträge sind gut auffindbar.

- Es stellt eine sinnvolle Art der Ablenkung von der Arbeit an der Dissertation dar.

- Das eigene Blog ist ein hervorragender Ort, um Schreib- und Publikationserfahrungen zu sammeln.

- Bloggen hilft Gedanken zu strukturieren.

Neben der Werbung für die eigene Arbeit stellt also das Bloggen an sich den Grund für’s Bloggen dar. Durch das Schreiben im Blog muss die Arbeit dargestellt werden, was eine zusätzliche Beschäftigung mit der Thematik erfordert. Das Thema muss nicht „nur“ gedacht, sondern auch geschrieben werden. So hat Maxi Platz für das eigene Bloggen festgestellt, dass es „für Nachwuchswissenschaftler wirklich heilsam [ist], eigene Themen verständlich zu formulieren. Ist man dazu nicht in der Lage, hat man vielleicht etwas selbst nicht ganz verstanden und kann das so durchaus überprüfen.“

Neben dem Schreiben übt Bloggen auch das Loslassen. Einen Gedanken zu publizieren und ihn zur Debatte zu stellen, eine These öffentlich zu verteten und nicht mehr "noch einmal eine Nacht drüber schlafen", erfordert zu Beginn Überwindung. Zudem ist allen Doktoranden (zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften) gemeinsam, dass sie einen irre langen Text schreiben. Alles wird vorher irgendwie irgendwo geübt, aber bei der Dissertation wird erwartet, dass es gleich so funktioniert.

Dieser Text beinhaltet dann eine jahrelange Reflexion, wobei man erst am Ende weiß, was und worüber genau man eigentlich schreibt. Aber das kann nicht der Grund sein, auf das Bloggen zu verzichten. Denn, nicht zu vergessen (und hier schon wieder das Mantra der Professoren): Das, was einem zu Beginn des Promotionsstudiums durch den Kopf geht und was in Form eines Blogartikels festgehalten wird, spiegelt mit Sicherheit nicht mehr die Position wider, die man während der Disputation hat. Blogartikel stellen also vor allem die einzelnen Arbeits- und Gedankenschritte während des Promotionsstudiums dar.

Wie bloggen andere Doktoranden?

Ein Blick auf die Blogs anderer Doktoranden macht deutlich, worüber diese so bloggen. Aber vor allem zeigt dieser Blick auch, dass andere Doktoranden bloggen und dass dies so einige tun. Eine ehemalige Doktorandin und zwei Doktoranden von de.hypotheses geben einen Einblick über ihr Bloggen und ihre Blogerfahrungen. Ein ganz herzlicher Dank gilt hier Johannes Waldschütz, Matthias Meiler und Maxi Platz, die auf meinen Mailaufruf an die Community von de.hypotheses Ende letzten Jahres geantwortet haben.

Matthias Meiler bloggt vor allem aus wissenschaftlichem Interesse, weil die Kommunikationsform Gegenstand seiner Dissertation ist (METABLOCK). In den Beiträgen verbloggt er Randüberlegungen, die in der Dissertation keinen Platz finden, aber dennoch von Interesse sind. Auf diese Weise könnten auch solche Randüberlegungen ausgearbeitet werden und einer Leserschaft präsentiert werden. „Aspekte, die diesen Stellenwert dennoch haben, neige ich im Blog nur zu nennen bzw. nur knapp auszuführen. In vielen Fällen geht das aber auch gar nicht anders, da ich zum jeweiligen Zeitpunkt mehr Fundiertes dazu noch gar nicht sagen kann oder auf Basis meines bisherigen Kenntnisstandes noch nicht sagen will.“ Außerdem: „Integrale Aspekte meiner Diss im Blog zu veröffentlichen, wäre der Kommunikationsform 'Weblog' auch gar nicht angemessen.“

Maxi Platz hat während ihres Promotionsstudium ebenfalls über Nebenaspekte ihrer Dissertation gebloggt (MinusEinsEbene). Rückblickend stellt sie fest, dass sie sehr unterschiedlich gebloggt hat und sich ihr Schreibstil im Lauf der Zeit auch sehr verändert hat. Auch wenn Artikel dabei waren, die nicht direkt mit dem Thema der Arbeit zusammenhingen, so hat sie zu interessanten Fragestellungen, die die Dissertation nur streifen und die in dieser keinen Platz mehr gefunden haben, oder über Gedankengänge der Arbeit geschrieben, aber ebenso über Problematiken, ohne dabei in die Tiefe zu gehen. Sie sagt: „Man muss vielen Bedenkenträgern vorhalten, dass nicht alles, was man in einer historischen oder archäologischen Dissertation schreibt, neu ist und einen wissenschaftlichen Fortschritt bedeutet. Vieles ist ein Referieren des Forschungsstandes oder das Einordnen von eigenen Ergebnissen in einen bestimmten Kontext. Aspekte des Forschungstandes bilden sehr schöne Themen, über die es sich lohnt zu bloggen.“ Bedenken als Doktorandin zu bloggen hatte sie nicht, im Gegenteil: „Ich glaube zudem, dass die meisten Bedenken, beim Bloggen wie im Leben, unnötig sind. Wenn man bestimmte Regeln beachtet, also Kernergebnisse nicht publiziert, Fachkollegen nicht beleidigt oder nicht über die letzte Party allzu detailliert berichtet, kann eigentlich nichts schief gehen.“

Johannes Waldschütz stellt heraus, dass natürlich auch der Zeitfaktor eine Rolle beim Bloggen spielt. Je nach Finanzierung des Promotionsstudiums steht unterschiedlich viel Zeit zur Verfügung, sodass die eigenen Zeitressourcen ebenfalls eine Auswirkung auf die Art und Weise des Bloggens haben. Rückblickend ist sein Fazit bisher, dass er nicht über seine Dissertation selbst bloggt, sondern für den Lehrstuhl an dem er arbeitet (Mittelalter am Oberrhein) oder er verfasst Gastbeiträge für andere Blogs. Wenn er über die Dissertation bloggen würde, könnte er sich eine Projektvorstellung, für ein breites Publikum aufbereitete Kapitel oder verschriftliche „Nebenprodukte“ vorstellen.

Was ist zu tun?

Da Promotionsordnungen alle etwas anderes besagen, sollte man die eigene Ordnung sehr gut lesen. Die Dissertation muss eine selbstständige Arbeit sein, aber zur Vorabpublikation werden völlig unterschiedliche Angaben gemacht. Am Fachbereich für Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität heißt es lediglich: „Kern der Promotion ist die eigene, selbstständige und originäre Forschungsleistung, die zum Erkenntnisfortschritt im jeweiligen Fach beiträgt.“ Das Adjektiv „originär“ können Doktoranden, Professoren und findige Prüfungsamtsmitarbeiter im Zweifelsfall sehr unterschiedlich interpretieren. Die Promotionsordnung der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig geht nur an einer Stelle auf Vorabpublikationen ein. „Beinhaltet die Dissertation wissenschaftliche Erkenntnisse, die der Doktorand vorab mit Koautoren in einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert hat, so hat der Doktorand anzugeben, welcher Teil dieser Erkenntnisse bzw. dieser Publikation auf ihn zurückgeht. Die Gutachter haben die Plausibilität dieser Angaben zu überprüfen und können im Zweifel weitergehende Nachweise vom Doktoranden verlangen.“

Da das wissenschaftliche Bloggen noch relativ jung ist, haben sich noch nicht viele Prüfungsausschüsse mit diesem Thema beschäftigt. An dieser Stelle heißt es wohl: Solidarität unter den bloggenden Doktoranden und auf in ein aufrichtiges Gespräch mit dem Doktorvater oder der Doktormutter, die womöglich mehr wissen. Zudem ist so ein Gespräch die „sichere Seite“, um in der Disputation (oder danach) keine bösen Überraschungen zu erleben.

Und was nun?

Vorschlag: Einfach mal machen!

Maxi Platz erklärt beispielsweise, warum sie sich für das Bloggen entschieden hat: „Ich fand das Medium Blog spannend und wollte es ausprobieren. Ich wollte einfach bloggen und dachte, dass die Zeit der Dissertation sich dafür eignet. Was stimmt.“

Wer dann beim Bloggen die Quellen offenlegt und nicht aus der Dissertation copy-pastet (bzw. anders herum), kann eigentlich nicht viel falsch machen. Was, wenn man etwas bereits Gebloggtes in der Dissertation aufgreifen möchte? Auch Blogs sind zitierfähig.

Aber was genau dürfen Doktorandinnen und Doktoranden denn jetzt bloggen? Die eine wichtige Quelle oder der Kern der theoretischen Überlegungen gehören wohl weniger in das Blog. Stattdessen vielleicht zwei Vorschläge: Zum einen Dinge, die man eh tut, die aber nicht in die Dissertation aufgenommen werden, beispielsweise methodische Erfahrungen oder etwas zum Forschungsstand. Zum anderen alles „rund um das Thema“, beispielsweise Tagungsberichte, Rezensionen, Archivbesuche, Ausstellungen, Linklisten, Interviews, ... Aber genau genommen gibt es keinen Leitfaden zum „richtigen“ wissenschaftlichen Bloggen (generell oder speziell für Doktoranden), zumal die Themen und Disziplinen sehr unterschiedlich sind und sich die Forschungslandschaften sehr unterscheiden.

Kommentare und Rückmeldungen zu diesem Beitrag sind im Übrigen ausdrücklich erwünscht. Es wäre großartig, wenn das Phänomen „wissenschaftliches Bloggen von Doktorandinnen und Doktoranden“ weniger suspekt behandelt werden würde und sich mehr Forschende ins kalte Wasser stürzen würden. Eines ist klar: Diese Art wissenschaftlich zu publizieren und zu kommunizieren ist noch jung und irgendwer muss ja anfangen!

___________________

Abbildung: X von Ben Murray, Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/2343

Bloggende Doktoranden. Eine Bilanz zu Fragen und Antworten #wbhyp

Ein Dauerbrenner in Gesprächen über das wissenschaftliche Bloggen ist nach wie vor die Frage: „Was und wie dürfen Doktorandinnen und Doktoranden überhaupt bloggen?“. Viele Doktoranden sind im Rahmen von Forschungsprojekten angestellt, bei denen publiziert wird. Aber auch Doktoranden ohne Stelle sind auf Konferenzen präsent, stellen ihre Forschung vor und müssen darauf achten, was sie vor Abgabe der Dissertation publizieren. Besonders viele Fragen und Bedenken kommen jedoch beim Publizieren in Blogs auf.

Ein Dauerbrenner in Gesprächen über das wissenschaftliche Bloggen ist nach wie vor die Frage: „Was und wie dürfen Doktorandinnen und Doktoranden überhaupt bloggen?“. Viele Doktoranden sind im Rahmen von Forschungsprojekten angestellt, bei denen publiziert wird. Aber auch Doktoranden ohne Stelle sind auf Konferenzen präsent, stellen ihre Forschung vor und müssen darauf achten, was sie vor Abgabe der Dissertation publizieren. Besonders viele Fragen und Bedenken kommen jedoch beim Publizieren in Blogs auf.

Welche Bedenken und Vorbehalte existieren?

Über das Bloggen während des Promotionsstudiums hat Matthias Meiler einen Blogbeitrag verfasst, der seine Unsicherheit bezüglich der Publikation von noch nicht fertigen Gedanken zum Ausdruck bringt. Ebenso stellt er sich die Frage, wie groß das Risiko ist, Überlegungen zu bloggen, die womöglich in der Dissertation einen größeren Stellenwert einnehmen könnten, als zunächst gedacht.

Werfen unfertige Gedanken ein schlechtes Bild auf die Arbeit von Doktoranden? Oder greift jemand anders einen unfertigen Gedanken auf und entwickelt ihn einfach weiter? Wie und was können Doktoranden also bloggen, wenn doch das Mantra der Professoren lautet, es sei normal, dass sich die Struktur der Arbeit, die Fragestellung, die Überlegungen, etc. im Lauf des Promotionsstudium noch ändern? Woher weiß man, was man vorab verbloggen darf und was nicht?

Und wie sieht es mit Selbstplagiat aus? Dürfen Doktoranden vorab publizierte Texte mit in die Dissertation aufnehmen? Klaus Graf hat darauf eine sehr deutliche Antwort: „Ein Eigenplagiat ist kein Plagiat, da man das Ergebnis einer eigenen und nicht einer fremden Leistung verwertet. Sich selbst kann man nicht bestehlen.“ Doch denken die Prüfer am Ende genauso?

Was haben Doktoranden überhaupt vom wissenschaftlichen Bloggen?

Wie Mareike König in ihrem Blogbeitrag schreibt, kommen immer wieder Bedenken von Wissenschaftlern auf, die diese wissenschaftliche Schreibform noch nie ausprobiert haben. Vielmehr wird der Zeitmangel häufig als Gegenargument genannt. Gerade Doktoranden müssen zusehen, dass sie ihre Dissertation fertig stellen. Anne Baillot beispielsweise rät in ihrem Beitrag zu #wbhyp ihren Doktoranden daher vom regelmäßigen Bloggen ab. Aus welchem Grund sollten Doktoranden also Zeit opfern und sich dem wissenschaftlichen Bloggen zuwenden?

Hierzu hat Johannes Walschütz verschiedene Gründe genannt, weshalb das Bloggen für Doktoranden sinnvoll ist:

- Es ist eine Möglichkeit, auf die eigene Forschung aufmerksam zu machen.

- Die Publikation erfolgt schnell und die Beiträge sind gut auffindbar.

- Es stellt eine sinnvolle Art der Ablenkung von der Arbeit an der Dissertation dar.

- Das eigene Blog ist ein hervorragender Ort, um Schreib- und Publikationserfahrungen zu sammeln.

- Bloggen hilft Gedanken zu strukturieren.

Neben der Werbung für die eigene Arbeit stellt also das Bloggen an sich den Grund für’s Bloggen dar. Durch das Schreiben im Blog muss die Arbeit dargestellt werden, was eine zusätzliche Beschäftigung mit der Thematik erfordert. Das Thema muss nicht „nur“ gedacht, sondern auch geschrieben werden. So hat Maxi Platz für das eigene Bloggen festgestellt, dass es „für Nachwuchswissenschaftler wirklich heilsam [ist], eigene Themen verständlich zu formulieren. Ist man dazu nicht in der Lage, hat man vielleicht etwas selbst nicht ganz verstanden und kann das so durchaus überprüfen.“

Neben dem Schreiben übt Bloggen auch das Loslassen. Einen Gedanken zu publizieren und ihn zur Debatte zu stellen, eine These öffentlich zu verteten und nicht mehr "noch einmal eine Nacht drüber schlafen", erfordert zu Beginn Überwindung. Zudem ist allen Doktoranden (zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften) gemeinsam, dass sie einen irre langen Text schreiben. Alles wird vorher irgendwie irgendwo geübt, aber bei der Dissertation wird erwartet, dass es gleich so funktioniert.

Dieser Text beinhaltet dann eine jahrelange Reflexion, wobei man erst am Ende weiß, was und worüber genau man eigentlich schreibt. Aber das kann nicht der Grund sein, auf das Bloggen zu verzichten. Denn, nicht zu vergessen (und hier schon wieder das Mantra der Professoren): Das, was einem zu Beginn des Promotionsstudiums durch den Kopf geht und was in Form eines Blogartikels festgehalten wird, spiegelt mit Sicherheit nicht mehr die Position wider, die man während der Disputation hat. Blogartikel stellen also vor allem die einzelnen Arbeits- und Gedankenschritte während des Promotionsstudiums dar.

Wie bloggen andere Doktoranden?

Ein Blick auf die Blogs anderer Doktoranden macht deutlich, worüber diese so bloggen. Aber vor allem zeigt dieser Blick auch, dass andere Doktoranden bloggen und dass dies so einige tun. Eine ehemalige Doktorandin und zwei Doktoranden von de.hypotheses geben einen Einblick über ihr Bloggen und ihre Blogerfahrungen. Ein ganz herzlicher Dank gilt hier Johannes Waldschütz, Matthias Meiler und Maxi Platz, die auf meinen Mailaufruf an die Community von de.hypotheses Ende letzten Jahres geantwortet haben.

Matthias Meiler bloggt vor allem aus wissenschaftlichem Interesse, weil die Kommunikationsform Gegenstand seiner Dissertation ist (METABLOCK). In den Beiträgen verbloggt er Randüberlegungen, die in der Dissertation keinen Platz finden, aber dennoch von Interesse sind. Auf diese Weise könnten auch solche Randüberlegungen ausgearbeitet werden und einer Leserschaft präsentiert werden. „Aspekte, die diesen Stellenwert dennoch haben, neige ich im Blog nur zu nennen bzw. nur knapp auszuführen. In vielen Fällen geht das aber auch gar nicht anders, da ich zum jeweiligen Zeitpunkt mehr Fundiertes dazu noch gar nicht sagen kann oder auf Basis meines bisherigen Kenntnisstandes noch nicht sagen will.“ Außerdem: „Integrale Aspekte meiner Diss im Blog zu veröffentlichen, wäre der Kommunikationsform 'Weblog' auch gar nicht angemessen.“

Maxi Platz hat während ihres Promotionsstudium ebenfalls über Nebenaspekte ihrer Dissertation gebloggt (MinusEinsEbene). Rückblickend stellt sie fest, dass sie sehr unterschiedlich gebloggt hat und sich ihr Schreibstil im Lauf der Zeit auch sehr verändert hat. Auch wenn Artikel dabei waren, die nicht direkt mit dem Thema der Arbeit zusammenhingen, so hat sie zu interessanten Fragestellungen, die die Dissertation nur streifen und die in dieser keinen Platz mehr gefunden haben, oder über Gedankengänge der Arbeit geschrieben, aber ebenso über Problematiken, ohne dabei in die Tiefe zu gehen. Sie sagt: „Man muss vielen Bedenkenträgern vorhalten, dass nicht alles, was man in einer historischen oder archäologischen Dissertation schreibt, neu ist und einen wissenschaftlichen Fortschritt bedeutet. Vieles ist ein Referieren des Forschungsstandes oder das Einordnen von eigenen Ergebnissen in einen bestimmten Kontext. Aspekte des Forschungstandes bilden sehr schöne Themen, über die es sich lohnt zu bloggen.“ Bedenken als Doktorandin zu bloggen hatte sie nicht, im Gegenteil: „Ich glaube zudem, dass die meisten Bedenken, beim Bloggen wie im Leben, unnötig sind. Wenn man bestimmte Regeln beachtet, also Kernergebnisse nicht publiziert, Fachkollegen nicht beleidigt oder nicht über die letzte Party allzu detailliert berichtet, kann eigentlich nichts schief gehen.“

Johannes Waldschütz stellt heraus, dass natürlich auch der Zeitfaktor eine Rolle beim Bloggen spielt. Je nach Finanzierung des Promotionsstudiums steht unterschiedlich viel Zeit zur Verfügung, sodass die eigenen Zeitressourcen ebenfalls eine Auswirkung auf die Art und Weise des Bloggens haben. Rückblickend ist sein Fazit bisher, dass er nicht über seine Dissertation selbst bloggt, sondern für den Lehrstuhl an dem er arbeitet (Mittelalter am Oberrhein) oder er verfasst Gastbeiträge für andere Blogs. Wenn er über die Dissertation bloggen würde, könnte er sich eine Projektvorstellung, für ein breites Publikum aufbereitete Kapitel oder verschriftliche „Nebenprodukte“ vorstellen.

Was ist zu tun?

Da Promotionsordnungen alle etwas anderes besagen, sollte man die eigene Ordnung sehr gut lesen. Die Dissertation muss eine selbstständige Arbeit sein, aber zur Vorabpublikation werden völlig unterschiedliche Angaben gemacht. Am Fachbereich für Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität heißt es lediglich: „Kern der Promotion ist die eigene, selbstständige und originäre Forschungsleistung, die zum Erkenntnisfortschritt im jeweiligen Fach beiträgt.“ Das Adjektiv „originär“ können Doktoranden, Professoren und findige Prüfungsamtsmitarbeiter im Zweifelsfall sehr unterschiedlich interpretieren. Die Promotionsordnung der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig geht nur an einer Stelle auf Vorabpublikationen ein. „Beinhaltet die Dissertation wissenschaftliche Erkenntnisse, die der Doktorand vorab mit Koautoren in einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert hat, so hat der Doktorand anzugeben, welcher Teil dieser Erkenntnisse bzw. dieser Publikation auf ihn zurückgeht. Die Gutachter haben die Plausibilität dieser Angaben zu überprüfen und können im Zweifel weitergehende Nachweise vom Doktoranden verlangen.“

Da das wissenschaftliche Bloggen noch relativ jung ist, haben sich noch nicht viele Prüfungsausschüsse mit diesem Thema beschäftigt. An dieser Stelle heißt es wohl: Solidarität unter den bloggenden Doktoranden und auf in ein aufrichtiges Gespräch mit dem Doktorvater oder der Doktormutter, die womöglich mehr wissen. Zudem ist so ein Gespräch die „sichere Seite“, um in der Disputation (oder danach) keine bösen Überraschungen zu erleben.

Und was nun?

Vorschlag: Einfach mal machen!

Maxi Platz erklärt beispielsweise, warum sie sich für das Bloggen entschieden hat: „Ich fand das Medium Blog spannend und wollte es ausprobieren. Ich wollte einfach bloggen und dachte, dass die Zeit der Dissertation sich dafür eignet. Was stimmt.“

Wer dann beim Bloggen die Quellen offenlegt und nicht aus der Dissertation copy-pastet (bzw. anders herum), kann eigentlich nicht viel falsch machen. Was, wenn man etwas bereits Gebloggtes in der Dissertation aufgreifen möchte? Auch Blogs sind zitierfähig.

Aber was genau dürfen Doktorandinnen und Doktoranden denn jetzt bloggen? Die eine wichtige Quelle oder der Kern der theoretischen Überlegungen gehören wohl weniger in das Blog. Stattdessen vielleicht zwei Vorschläge: Zum einen Dinge, die man eh tut, die aber nicht in die Dissertation aufgenommen werden, beispielsweise methodische Erfahrungen oder etwas zum Forschungsstand. Zum anderen alles „rund um das Thema“, beispielsweise Tagungsberichte, Rezensionen, Archivbesuche, Ausstellungen, Linklisten, Interviews, ... Aber genau genommen gibt es keinen Leitfaden zum „richtigen“ wissenschaftlichen Bloggen (generell oder speziell für Doktoranden), zumal die Themen und Disziplinen sehr unterschiedlich sind und sich die Forschungslandschaften sehr unterscheiden.

Kommentare und Rückmeldungen zu diesem Beitrag sind im Übrigen ausdrücklich erwünscht. Es wäre großartig, wenn das Phänomen „wissenschaftliches Bloggen von Doktorandinnen und Doktoranden“ weniger suspekt behandelt werden würde und sich mehr Forschende ins kalte Wasser stürzen würden. Eines ist klar: Diese Art wissenschaftlich zu publizieren und zu kommunizieren ist noch jung und irgendwer muss ja anfangen!

___________________

Abbildung: X von Ben Murray, Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/2343

Mit Wissenschaftsblogs durch verschiedene Welten reisen

Das Redaktionsteam von de.hypotheses.org hat unter #wbhyp zu einer Blogparade rund um Zukunft und Vergangenheit, Sinn und Unsinn des Wissenschaftsbloggens aufgerufen. Die Community hat sich bereits mit vielen fundierten Beiträgen beteiligt, weswegen ich nur ein paar persönliche Eindrücke und Erfahrungen beisteuern möchte. Fachliches Bloggen ist in Deutschland nur selten ein Faktor für wissenschaftlichen Erfolg. Aber es kann Lücken füllen. Mein Blog und ich bewegen uns zum Beispiel durch verschiedene Welten: die der historischen und archäologischen Wissenschaften, die der Kultur und die des Marketing. Alle drei stehen sich durchaus nahe, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch Grenzen und Hürden. Sie kann ich hier thematisieren.

Das Redaktionsteam von de.hypotheses.org hat unter #wbhyp zu einer Blogparade rund um Zukunft und Vergangenheit, Sinn und Unsinn des Wissenschaftsbloggens aufgerufen. Die Community hat sich bereits mit vielen fundierten Beiträgen beteiligt, weswegen ich nur ein paar persönliche Eindrücke und Erfahrungen beisteuern möchte. Fachliches Bloggen ist in Deutschland nur selten ein Faktor für wissenschaftlichen Erfolg. Aber es kann Lücken füllen. Mein Blog und ich bewegen uns zum Beispiel durch verschiedene Welten: die der historischen und archäologischen Wissenschaften, die der Kultur und die des Marketing. Alle drei stehen sich durchaus nahe, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch Grenzen und Hürden. Sie kann ich hier thematisieren.

Die wenigsten Wissenschaftsblogs ersetzen Aufsätze oder Fachpublikationen. Das bedeutet nicht, dass ihre Qualität das nicht hergäbe, aber dass man, wie Anne Baillot gezeigt hat, vorsichtig mit zu hohen Erwartungen sollte. Trotzdem gibt es immer mehr positive Beispiele für erfolgreiche Fachblogs und die Anerkennung als neue Kommunikationsform steigt, wie das Mittelalterblog gezeigt hat, sei es, um der Freude und Verzweiflung am Alltag, ge- oder misslungenen Forschungsansätzen Gehör zu verschaffen, Aktuelles aus Sicht einer bestimmten Disziplin zu erklären oder Fragen zu stellen, die man sonst vielleicht nicht stellen kann.

Ich bin Altertumswissenschaftlerin aus Leidenschaft und fand schon immer, dass die Beschäftigung mit vergangenen Gesellschaften eine unglaublich vielfältige, lehrreiche Tätigkeit ist. Als Historiker und Archäologe lernt man auch viel über das Hier und Jetzt, über sich selbst und andere. Damit haben die Altertumswissenschaften einige Überschneidungsstellen zur Praxis außerhalb der Wissenschaft, etwa zu Museen oder zum Fachjournalismus. Beide sind ein wunderbarer Weg, historische Erkenntnisse an andere Menschen zu bringen und anzuwenden.

Tatsächlich gibt es aber kaum institutionalisierten Austausch zwischen den Forschern an den Universitäten, den Kuratoren an den Museen und Journalisten – und wenn, geschieht er vor allem in eine Richtung. All die gegenseitigen Lerneffekte, die Inspiration und der Bezug zur realen Welt gehen damit verloren. Das ist für mich umso erstaunlicher, als sich gerade die Geisteswissenschaften und die Kulturbetriebe mit denselben Problemen herumschlagen: Zu wenig Gelder, keine Lobby, zu wenig Anerkennung, sinkende Aufmerksamkeit. Daran sind sie nicht ganz unschuldig, das sieht man an vielen Diskussionen über das Wissenschafts- und Kulturmanagement in Deutschland, um die Bürokratie dahinter oder die Kommunikationsweisen.

Irgendwo zwischen den thematischen Überschneidungen und strukturellen Gemeinsamkeiten von Kultur, Geisteswissenschaften und Fachmarketing gibt es einen Graben, über den ich mit meinem Blog eine Brücke bauen möchte. Das kommt dem innerfachlichen Ansehen nur bedingt zu Gute. Wenn man aber beruflich nicht nur in der universitären Wissenschaftswelt unterwegs ist und ein Herz für die Vermittlung fachlicher Inhalte hat, gilt das schon wieder nicht mehr, wie auch Angelika Schoder schrieb.

Das Vernetzen über einen eigenen Fachblog passiert vor allem mit anderen Bloggern und weniger mit nicht-internetaffinen Wissenschaftlern oder auch Museumsmenschen. Das macht aber nichts, denn sich mit den Gegebenheiten und Strukturen des Internet zu beschäftigen wird künftig auch in der Fachwelt eine größere Rolle spielen - spätestens wenn Ergebnisse Open-Access publiziert werden müssen, wenn es um Projektplanungen, technische Möglichkeiten oder Vorhaben an der Schnittstelle zu den Digital Humanities geht. Bei Gesprächen mit weniger internetaffinen Kollegen ist es ein Vorteil, Kontakte und einen Überblick über die digitalen Inhalte, aktuellen Entwicklungen und künftigen Herausforderungen zu haben. Das finde ich einen nicht unwichtigen Punkt.

Außerdem ist ein Blog zwar kein Fachjournal, wohl aber eine Form der Veröffentlichung, über die man beispielsweise aufzeigen kann, dass man über eine Idee bereits geschrieben hat. Ein solcher Urheberschaftsnachweis, wenn man es überspitzt so nennen möchte, gehört ja durchaus zu den Gründen, warum man Forschungsergebnisse publiziert.

Mein Blog ist nun gut zwei Jahre alt und immer öfter bekomme ich darüber Einladungen zu Fachveranstaltungen oder die Bitte, über ein Thema zu schreiben. Und das ist eine wunderbare Form der Anerkennung dafür, dass ich hier die Möglichkeit habe, mich einem speziellen Thema mit Leidenschaft und eigener Meinung zu widmen. Deutschsprachige Blogs zu den Altertumswissenschaften gibt es nur wenige, entsprechend gering ist die Einbindung in fachliche Diskussionen oder die Lehre. Das hat Michael Hölscher von Grammata für die Bibelwissenschaften bestätigt. International sprießen sie aber nur so aus dem Boden und die "deutsche Lücke" zwischen wissenschaftlichen Inhalten, Alltagserfahrungen, Überschneidungen zum Museum und zur Öffentlichkeitsarbeit gibt es dabei schlicht nicht. Für mich ist das die perfekte Antwort auf die Frage: "Quo vadis Wissenschaftsblogs?"

21. Auf einen Espresso mit Lucius Arrianus (Über das Bloggen)

Phi: Herr Arrianus, sie gelten gemeinhin als der Erfinder des Bloggens. Auch heute diskutiert man noch darüber, ob es sinnvoll ist, komplizierte, wissenschaftliche Inhalte in gekürzter und teilweise verfälschter Form in die Öffentlichkeit zu tragen. Schadet das Bloggen nicht eigentlich der Wissenschaft?

Arrianus: Zunächst einmal ist allen Lesern klar, dass wissenschaftliches Bloggen nicht gleich wissenschaftliches Bloggen ist. Man verweist mit dieser Bezeichung einmal auf die Präsentationsform, andererseits aber auch eine bestimmte Art der Inhalte. Wir reden nun aber hauptsächlich über die Inhalte. - Offenbar unterscheiden sich aber auch diese so stark von einander, dass sie eigentlich keine gemeinsame Gattung bilden können. Manche Blogs beinhalten die Ergebnisse von Forschung, die man auch in „peer-reviewten“ Fachzeitschriften finden könnte, andere sind starke Vereinfachungen verschiedenster Thesen. Wenn Blogs kritisiert werden, meint man offenbar die vereinfachenden Texten. Man hat Angst, dass diese Form die Qualität der anderen Blogs und langfristig auch des ganzen wissenschaftlichen "Outputs" mindert. Und das alles passiert, weil man alle als eine gemeinsame Gattung versteht.

Phi: Schaden die „einfachen“ Blogs also der Wissenschaft?

Arrianus: Man könnte dieselbe Frage an Schulbücher der Klasse 5 stellen. Schaden sie der Wissenschaft, weil die komplizierte Inhalte auf ein einfacheres Maß hinunter brechen? Klarerweise nein. Die Klasse „einfacher“ Blogs hat verschiedene Zwecke: Sie (wie ein kluger Lehrer aus der Nähe von Colonia Claudia Ara Agrippinensium sagte) nehmen erstens die Distanz zum jeweiligen Fach. Wer keine Zeit hat, einen Satz von Hegel zu Ende zu lesen – wie die meisten Menschen – wird nach der Lektüre einer Vereinfachung ein Bild von dem haben, was er da so dahinargumentiert und sehen, dass es gar nicht nötig war, es zu Ende zu lesen. Und wer die Beschäftigung mit antiker Philosophie infrage stellt, weil er von Hegel beeinflusst ist und denkt, wir seien heute viel weiter, kann einen Blick in das Fach werfen und sehen, was dort so passiert.

Phi: Sie denken also, dass der Nutzen überwiegt?

Arrianus: Es kommt drauf an. Die Schreibenden haben offensichtlich den Nutzen, dass sie beispielsweise während der Promotion, die zu 4/5 aus Lesen besteht, ihre Schreibtätigkeit nicht verstauben lassen müssen. Den Lesenden wird, wie gesagt, die Distanz zum vorgestellten Projekt oder Fach genommen. Und Interessierten wird außerdem die Möglichkeit geboten, einmal hineinzuschauen, was denn dort so passiert. Ich würde deshalb eine Unterteilung vorschlagen, die die Spannung aus der Diskussion etwas hinaus nimmt: Man könnte einerseits wissenschaftliche Blogs, die wissenschaftliche Ergebnisse mit vollständiger Begründung und Integration in den Forschungszusammenhang präsentieren, und andererseits wissenschaftsaffine Blogs, die eher der Darstellung der eigenen Wissenschaft dienen und mit Unterhaltung gepaart sind, wie Ihr Blog hier, unterscheiden.

Phi: Sie finden philophiso unterhaltsam?

Arrianus: Müsste ich eine Bewertung schreiben, würde ich mich für die Formulierung „Sie haben sich stets bemüht“ entscheiden.

Phi:...

Arrianus: Obwohl Wissenschaft durch das Zugucken nicht besser wird, dürfen Sie die Wirkung schön und einfach präsentierter Inhalte für Nicht-Spezialistinnen und Spezialisten nicht unterschätzen. Meine Lehrgespräche und das Handbüchlein sind der Gattung „Protreptikos“ zuzuordnen. Selbst Aristoteles, wie auch unzählige andere, haben solche Protreptiken geschrieben, um Werbung zu machen, oder die Neugierde ihrer Mitbürger zu wecken. Wissenschaft wurde außerdem selten argumentationslos vom Staat finanziert. Eigentlich nur kurz in Rom, Konstantinopel und eben heute wieder. Im geschichtlichen Zusammenhang ist das eine wundervolle Ausnahmeerscheinung. Unterschätzen Sie also nie das Bild, das von Ihrem Fach oder Projekt ausgeht.

Phi: Es geht also auch um Akzeptanz in der Gesellschaft?

Arrianus: Offensichtlich. Und besonders für Inhalte, die keinen materiellen Nutzen produzieren, sowie um die Befriedigung der Neugier, die – wie schon Aristoteles sagt – uns allen innewohnt.

Phi: Was meinen Sie genau damit „keinen materiellen Nutzen“ zu haben?

Arrianus: Beispielsweise der alte Topos, sich selbst kennen zu lernen (Γνῶθι σεαυτόν). – Jedenfalls beinhaltet ein wissenschaftsaffiner Blog natürlich nicht unbedingt die wissenschaftliche Meinung des Autors, sondern ähnelt den französischen Essays, den Versuchen, etwas über ein Thema zu schreiben ohne finale Recherche.

Phi: Wieso sind wisseschaftsaffine Blogs oder Essays oder ein "Protreptikos" nicht dazu in der Lage?

Arranus: Weil Wissen wahre Meinung mit Begründung is, wie schon Platon es definierte. Die Begründung einer wissenschaftlichen Meinung werden Sie ausreichend aber nur in langen Auseinandersetzungen finden können, die für Nicht-Spezialisten aber häufig langweilig und unverständlich sind, wie die Quantentheorie.

Phi: Sie vergleichen die Quantentheorie mit der Philosophie?

Arrianus: Sicher. Was wissen wir heute in der Öffenltichkeit als Nicht-Spezialisten von der Quantentheorie? Erstens, dass sie sehr fortschrittlich ist, obwohl sie seit fast 100 Jahren auf dem Markt ist, zweitens, dass wir dadurch heute Laser haben, drittens, dass man nie genau wissen kann, wo ein Teilchen ist und viertens, dass der Mikrokosmos wahnsinnig mysteriös und deshalb spannend ist. All das ist absolut gefährliches Halbwissen, das uns aber durch verkürzende Artikel in Zeitschriften und allerlei Dokus unterhaltsam präsentiert wurde. Dennoch weiß ich lieber so wenig darüber, als nichts darüber zu wissen. Lieber lasse ich meine Phantasie durch diese leckeren Krümel beflügeln, als zum 100. Mal auf meinem Handy, ich meine, meinem Smart Phone die Uhrzeit zu prüfen. Ich danke allen, die einen Protreptikos geschrieben haben, wie Hawkins in seiner kurzen Geschichte der Zeit. Eigentlich brauchen wir mehr davon.

Phi: Herr Arrianus, danke für das Gespräch.