Immer häufiger stolpert man in Social Media über den Begriff bzw. das Hashtag #Blogparade. Hinter dem Phänomen verbirgt sich dabei wahrscheinlich eine der Besten Chancen für (Kultur-)Institutionen und Wissenschaftler, sich online miteinander zu vernetzen und auf sich und eigene Projekte aufmerksam zu machen. Eine Blogparade ist schnell erklärt, obwohl sie mittlerweile meist keine Erläuterung mehr braucht. Die Infografik fasst das Wichtigste zusammen: Ablauf einer Blogparade: Bei einer Blogparade gibt ein Blogger ein Thema vor, erläutert in einem Blogbeitrag die Teilnahmebedingungen und legt einen Zeitraum […]

Science Slam: Über den Säbelzahntiger und Hitlers Schreibtisch

Die Schlange vor dem Bonner Pantheon am 20. Oktober 2014 war lang. Kurz nach Einlass um 19 Uhr waren schon alle Plätze belegt. Wissenschaft in zehn Minuten einem breiten Publikum zu präsentieren scheint sehr gut anzukommen. Der Science Slam, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ist kein Geheimtipp mehr. Das Haus der Wissenschaft in Braunschweig veranstaltete ihn schon zum zweiten Mal im Rahmen des Wissenschaftsjahres “Die digitale Gesellschaft” – dieses Jahr zum ersten Mal in Kooperation mit der Max Weber Stiftung.

Auf der Bühne stellten sich insgesamt fünf Kandidaten der Jury, die aus dem Publikum bestand. Nikolai Horn von der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur startete als Erster und ging der Frage nach, ob das Internet einen kategorischen Imperativ braucht. In Zeiten, in denen Online-Trolle jegliche Grundlagen eines höflichen Umgangs vermissen lassen und Raubkopien ein Kavaliersdelikt darstellen, stellte Horn – angelehnt an Immanuel Kant – die These auf:

Handle im Netz gemäß denjenigen Grundsätzen, von denen du zugleich wollen kannst, dass sie als handlungsregelnde Maßstäbe auch im analogen Leben allgemein gelten!

Im nächsten Slam erklärte Tobias M. Scholz vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Universität Siegen, dass sich das Human Resource Management in ein Human Automation Resource Management weiterentwickeln müsse und dass man gar nicht so viel Angst davor haben solle, dass ein Roboter den Arbeitsplatz wegnehmen könnte, denn Roboter könnten einige Dinge vielleicht besser als ein menschliches Gehirn. Dafür habe der Mensch aber auch einige Vorzüge gegenüber dem Roboter. Frei nach Douglas Adams empfahl Scholz: “Don’t panic! It’s mostly harmless.”

Sebastian Köffer vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement der WWU Münster machte am Beispiel der berühmtesten Arbeitnehmerin Deutschlands deutlich, dass Smartphones, Tablets oder Blogs aus der privaten Nutzung immer mehr in die Arbeitswelt übergehen. Köffer präsentierte Studien, die gezeigt haben, dass IT Consumerization zu Vorteilen in Produktivität, Arbeitszufriedenheit und Innovationen führen kann. Gleichzeitig gehe damit auch eine Vermischung von Freizeit und Arbeit einher. Das Slam wurde aufgelockert durch Bilder und Zitate aus der Popkultur.

Vom Institute for Movement and Neurosciences der Deutschen Sporthochschule Köln slammte Stefan Schneider über seine Hypothese, dass die Entwicklung von stressbedingten, neuropsychlogischen Erkrankungen proportional zur Digitalisierung einer Gesellschaft verläuft. Während unser Gehirn unter Stress immer noch davon ausginge, dass wir entweder ein Mammut erlegen oder vor einem Säbelzahntiger fliehen müssten, sähen unsere Stresssituationen heute ganz anders aus. In einem digitalen Arbeitsumfeld fehle vielen die körperliche Bewegung. Diese Hypothese überprüfte Schneider im Rahmen des Projektes Mars-500.

Digitale Demenz und Google Glass – wie wirkt sich Mediennutzung eigentlich auf unser Gehirn aus? Diese Frage stellte sich Boris Nikolai Konrad, mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport, vom Donders Insitute for Brain, Cognition and Behavior. Spannend und leicht verständlich präsentierte er wie sich das “Wearable” Google Glass auf das Gehirn auswirkt, aber auch wie man mit der Brille das Gedächtnis trainieren und sie als Lernhilfe nutzen kann.

Das Publikum entschied sich für Sebastian Köffer und Stefan Schneider. Beide Slammer werden am 1. Dezember 2014 am Finale in Berlin teilnehmen.

Der Science Slam wurde vom Haus der Wissenschaft in Braunschweig aufgezeichnet und wird demnächst auch hier im gablog zu sehen sein.

Quelle: http://gab.hypotheses.org/1453

Neue Hausnummern für Thandorf

Sie schraubten ihre bisherigen Schilder ab und boten sie in der Gemeinde bei einer Tauschbörse an. So sparten sie ihr Geld für neue Hausnummern-Schilder.

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022220099/

Programm und Sprache

Eigentlich hatte ich einen Artikel zu meiner Sicht auf das Verhältnis zwischen Programmiersprachen und Fremdsprachen hier in diesem Blog geplant. Monsieur @quantenwelt, der mit einem Tweet meinen Nachdenkprozess überhaupt erst in Gang gesetzt hatte, schlug aber vor, dass wir das im Kneipenlog an der Bar klären. Und wer schlägt schon eine Einladung in die eigene Lieblingskneipe aus? Zum Gespräch also hier entlang.

Kollektive Bilderwelten von Flucht und Vertreibung

Stephan Scholz von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat in Heft 1/2014 der „Zeithistorischen Forschungen“ die veröffentlichten Fotos zum Thema Zwangsmigration der Deutschen aus dem Osten am Ende des Zweiten Weltkriegs untersucht. Sein Befund ist überraschend:

„Trotz der erst geringen Zahl an Untersuchungen zeichnet sich bereits ab, dass das veröffentlichte Motivkorpus zum Thema Flucht und Vertreibung recht begrenzt ist, was teilweise die Folge einer relativen Bildknappheit zu diesem historischen Ereigniskomplex ist. Demgegenüber besteht ein zunehmender ‚Illustrationszwang‘ vor allem in den populären Erinnerungsmedien, der zur Reproduktion einer Vielzahl ähnlicher Bilder führt, die bestimmten Sehgewohnheiten und Bilderwartungen entsprechen. In dem Labyrinth nahezu austauschbarer Bilder ist dabei im Einzelnen oft schwer zu bestimmen, was das jeweilige Foto konkret zeigt und in welchem Zusammenhang es entstanden ist. Trotz vermeintlich eindeutiger Textbeigaben und teilweise langer Traditionslinien der Bildverwendung sind Fotos nicht selten aus ihrem historischen Entstehungskontext herausgelöst und erst nachträglich zu Bildern von Flucht und Vertreibung umcodiert worden.“

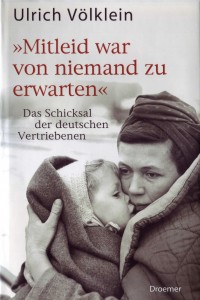

Buchcover: Ulrich Völklein, „Mitleid war von niemand zu erwarten“. Das Schicksal der deutschen Vertriebenen, Droemer, München 2005

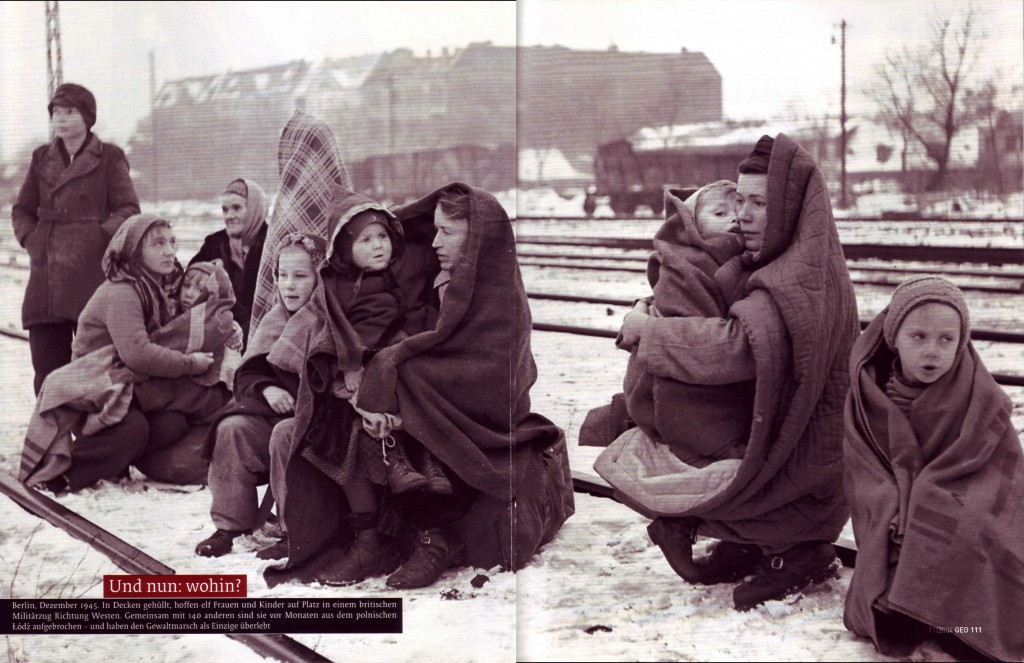

Ein Beispiel aus dem Artikel: Ein Foto des britischen Pressefotografen Frederick Ramage (1900-1981) zeigt eine Gruppe von Frauen und Kindern auf verschneiten Gleisen sitzend, die in einem Bericht des Magazins „GEO“ über Flucht und Vertreibung als deutsche Flüchtlinge oder Vertriebene erscheinen (GEO Nr. 11/2004, S. 110f.). Ein Bild aus derselben Serie wurde 2009 von der „Süddeutschen Zeitung“ verwendet und mit dem Textkommentar versehen: „Vertriebene laufen entlang einer Eisenbahntrasse in Richtung Berlin“. Das Porträt einer der abgebildeten Frauen mit Kind im Arm diente 2005 auch als Coverfoto zum „Schicksal der deutschen Vertriebenen“ – mit Erlebnisberichten von Zeitzeugen, die in dem Foto ihre vermeintliche Repräsentation fanden.

Dass es sich bei den abgebildeten Personen aber tatsächlich um deutsche Flüchtlinge oder Vertriebene handelt, kann aus den Daten der Agenturen, die das Foto anbieten, nicht abgeleitet werden. Der Droemer-Verlag hatte das Porträt von Corbis bezogen, wo es unter dem Titel „Polish Refugees, 1945“ verzeichnet ist. Bei der Agentur Getty Images, von der die Bildvorlagen für den „GEO-Beitrag“ und den Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ stammen, ist in der Online-Datenbank von „survivors of an original 150 Polish people“ die Rede. [...]

Lesen Sie weiter: Stephan Scholz, Ein neuer Blick auf das Drama im Osten? Fotografien in der medialen Erinnerung an Flucht und Vertreibung, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 1 (2014), H. 1

Auch der Spiegel (42/2014 ) und die Welt (16.10.2014) sowie das polnisches Online-Portal onet. nehmen Bezug auf den Beitrag von Stephan Scholz in den „Zeithistorischen Forschungen“.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/10/22/kollektive-bilderwelten-von-flucht-und-vertreibung/

Der ‘Teutsch-Franzos’

1761 kommt es in Ostfriesland zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen dem ehemals Fischerschen Freikorps und Bauern. | Foto: Leonard Dorn

1. General Johann Christian Fischer (1713-1762)

Immer wieder wird jedem der sich mit dem Siebenjährigen Krieg in Deutschland befasst der Name des Freikorpsgenerals Johann Christian Fischer (1713-1762) begegnen. In der Literatur wird oftmals stereotyp das Bild eines ruchlosen und verantwortungslos handelden Offiziers gezeichnet. So kommt er bei Kennett nicht sein Pflichten nach, sondern taucht für einige Monate ab und wird von einem Offizier betrunken im Weinkeller eines geplünderten Schlosses aufgefunden.1 Die französischen Generäle scheinen die Kontrolle über Fischer verloren zu haben (Fischer weckt bei mir persönlich in dieser Episode Assoziationen zum Handelsagenten Kurtz in “Das Herz der Finsternis”). Das Bild Fischers war bis in die Zeit um 1800 weniger einseitig. Eine zeitnahe Quelle beschreibt wie in seinem Freikorps zugunsten des Zivilstandes strenge Disziplin gehalten wird.2 In einem Reisebericht um 1800 erscheint er in einer anekdotischen Schilderung sogar als Wohltäter:

2. Fischer in Duisburg

“Detaillirte Nachrichten davon sind mir nicht mitgetheilt worden, und ungewisse Sagen mag ich nicht nacherzählen. Doch verdient eine Anekdote, den berühmten und berüchtigten Anführer eines Französischen Frekors, General Fischer betreffend, die ich einmal vom izigen Lutherischen Prediger Herrn Schurmann erzählen gehört habe, hier vielleicht eine Stelle, da sie diesen, oft mit Unrecht verschrienen, General Ehre macht. Sein wildes Freikor erlaubte sich mehrere Ausschweifungen in unsrer Stadt gegen die Einwohner derselben. Der damals noch lebende erste Lutherische Prediger Henke, ein Mann der viele Eigenheiten gehabt haben soll, predigt eines Sonntags, als unvermuthet der General Fischer in seine Kirche hereintritt, und Henke wagt es, diesen gefürchteten feindlichen General einen Obersten der Teufel zu nennen. Fischern mußte dies nothwendig sehr auffallen, und für Henke hätte es die übelsten Folgen haben müssen, wenn Fischer der Mann wirklich gewesen wäre, wofür ihn Henke hielt.

Der General geht hierauf zum Prediger Henke ins Haus, und stellt ihn wegen dieser Unbesonnenheit, wofür es gewiß jeder kaltblütige Beurtheiler erklären wird, zu Rede. Henke, weit entfernt sich in Furcht sezen zu lassen, nimmt Gelegenheit, dem General die Abscheulichkeiten vorzustellen, die sein Kor gegen die Einwohner verübte, und ihn zu fragen, ob ein Anführer solcher Barbaren nicht den Namen eines Anführers der Teufel verdiene? Die Thatsachen die er anführt machen Eindruck auf den von Natur gutgesinnten General, der nachdenkend wird. Wie Henke dieses bemerkt, redet er ihm immer dringender ans Herz, und beide werden endlich so vertraut, daß der General sich entschließt, bei dem Prediger Henke auf dessen Antrag zum Mittagessen zu bleiben. Fischer erstaunt, wie ihm der Prediger Henke nichts anders, als trockenes Brot, Salz, und Wasser vorsezen lässt, mit dem Hinzufügen, daß dieses alles sey, was er noch in seinem Vermögen habe. Ueber diese traurige Lage des Predigers Henke, wovon er den General überzeugt, wird dieser innig gerührt, und geht, nachdem er ein solches Mittagsmahl mit ihm gehalten, gerührt und nachdenkend weg. Am Abend sendet er dem Prediger Henke die reichlichsten Lebensmittel aller Art ins Haus, die dieser annehmen muß, und lässt auch, soviel es ihm, als Anführer eines undisziplinirten Freikors nur möglich war, die schärffsten Befehle zur Abstellung der vorherigen Abscheulichkeiten geben.”3

3. Perspektiven

Wie entstand das schlechte Bild Fischers? Für die preußischen Historiker des 19. Jahrhunderts war Fischer ohnehin implizit ein ‘Vaterlandsverräter’ und zumindest “berühmt berüchtigt”. In seiner Rolle als Freikorpsoffizier konnte er in der Zivilbevölkerung tatsächlich nicht auf uneingeschränkte Gegenliebe hoffen. Seine Anstellung als Deutscher im Dienste des allerchristlichsten Königs entsprach einem Feindbild der Publizistik des 18. Jahrhunderts. Er selbst konnte da er schon 1762 in einem Duell getötet wurde, nicht mehr gegen die negative Presse vorgehen. Während für den Österreichischen Erbfolgekrieg bereits ausgiebig die Biographie des prominentesten Deutsch-Franzosen, Maurice de Saxe, erforscht worden ist, fehlt etwas vergleichbares für den Siebenjährigen Krieg. Fischer könnte sich in Zukunft noch als interessantes Forschungsfeld erweisen.

4. Quelle:

August Christian Borheck, Geschichte der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg nach Teschenmacher und andern nebst einer Geschichte der Stadt Duisburg am Rhein(Versuch einer Geschichte der Stadt Duisburg am Rhein), Zweiter Theil, Duisburg am Rhein 1800, S. 172-174.

5. Anmerkungen

Quelle: http://dsk.hypotheses.org/75

“N. Packard (Hrsg.): Sociology of Memory. Papers from the Spectrum” – Eine Rezension von Takemitsu Morikawa

Die Herausgeberin Noel Packard organisiert zu jeder Jahrestagung der „Pacific Sociological Association“ die Veranstaltung „Sociology of Memory“. Mit diesem Sammelband dokumentiert sie das Ergebnis ihrer Veranstaltungsreihe in Form einer Zwischenbilanz. Die Leitbegriffe, die den roten Faden des Bandes bilden sind: … Continue reading

„Berufe für Historiker…“ – Konzept und Programm

Über das (Berufs-)Praxisdefizit in der universitären Lehre wurde und wird viel geschrieben. Diese Debatte möchte ich weder zusammenfassen noch fortsetzen, sondern stattdessen auf ein Instrument eingehen, welches sich in diesem Zusammenhang etabliert hat und Studierenden den Kontakt mit der Berufswelt … Weiterlesen →

Quelle: http://beruf.hypotheses.org/67

Putzen gegen das Vergessen – Dresdner Stolpersteine

Auch dieses Jahr wollen wir an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Am 9. November 2014 findet anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome 1938 ab 18 Uhr eine Mahnwache an den Dresdner Stolpersteinen statt. Die Mahnwache wird von dem Verein Stolpersteine für Dresden e.V. organisiert. Damit wendet sich der Verein gegen jeglichen Form von Rassismus und Antisemitismus.

Im November 2012 wurde auf Initiative von Peter Hess ein Stolperstein für Marianne Schönfelder in Dresden verlegt. In der heutigen Köpkestraße 1 unmittelbar neben dem Jägerhof, hat Marianne Schönfelder mit ihren Eltern gelebt. Sie ist eines von fast 8.000 Euthanasie-Opfern in der Psychiatrischen Anstalt Großschweidnitz in Sachsen. Mit dem Verdacht auf Schizophrenie wurde sie 1938 in die Heilanstalt Arnsdorf eingeliefert. Im Dezember 1938 erfolgte bereits ihre Zwangssterilisierung. Fünf Jahre darauf wurde die 26jährige nach Großschweidnitz verlegt, wo sie am 16. Februar 1945 an einer Medikamentenüberdosierung, systematischer Mangelernährung und unzureichender Pflege starb.

Heute ist Marianne Schönfelder durch ein frühes fotorealistisches Gemälde Gerhard Richters weltweit als “Tante Marianne” bekannt. Das Bild war bis Ende 2012 im Albertinum Dresden zu sehen. Richter malte das Familienbild zwanzig Jahre nach der Ermordung seiner Tante. Das Bild entstand nach einer Fotografie aus dem Familienalbum des Künstlers. Auch wenn das Portrait keinerlei Rückschlüsse auf die tragische Biographie der jungen Frau zulässt, macht der Blick auf das Gesamtwerk Richters deutlich, wie der Künstler das Schicksal seiner Tante kritisch kontextualisiert. Denn nur wenige Monate später malte er das Portrait “Herr Heyde” (CR 100). Heyde war maßgeblich am Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten beteiligt. Er lebte und arbeitete nach dem Krieg unbehelligt in Flensburg als Neurologe. 1965 wurde er in für seine Taten angeklagt. Fünf Tage vor dem Prozess beging er Selbstmord.

Weitere Informationen:

Mahnwache am 9. November 2014 18:00 – 18:30 Uhr.

Liste aller Stolpersteine in Dresden

Quelle: http://gra.hypotheses.org/1408

Das ernste Spiel mit den Würfeln

Im Krieg setzt man sein Leben aufs Spiel – diese Metapher kann man vielfach variieren und fortsetzen, auch in der Variante, daß das Leben ein Würfelspiel ist: Man muß halt Glück haben, und dies gilt insbesondere für den Soldaten. Die Konnotation des Würfel- und Glückspiels mit dem Soldatenstand war in der Vormoderne und eben auch in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs geläufig. Dieser Thematik hat sich jetzt Barbara Stollberg-Rilinger in einem Aufsatz angenommen, der kürzlich erschienen ist: Um das Leben würfeln. Losentscheidung, Kriegsrecht und inszenierte Willkür in der Frühen Neuzeit, in: Historische Anthropologie 22 (2014), S. 182-209. Im Zentrum steht also gar nicht das Würfeln als Zeitvertreib der Söldner, sondern sein Einsatz bei Kapitalstrafen im Militär: Wer von den Delinquenten tatsächlich hingerichtet werden sollte, wurde mithilfe des Würfels ausgelost. Der Beitrag geht sehr grundsätzlich vor: Zunächst wird das Losen als Entscheidungsverfahren betrachtet, dann der dazu einschlägige gelehrte Diskurs in der Vormoderne. Dabei geht es auch um die Frage, welche Rolle das Losverfahren im damaligen Kriegsrecht spielte. Schließlich werden einige Beispiele aufgegriffen, um die vormodernen Normen an der historischen Praxis zu messen.

Der Aufsatz selbst ist nicht auf die Epoche des Dreißigjährigen Kriegs, sondern auf die gesamte Frühe Neuzeit bezogen. Dies empfiehlt sich schon deswegen, weil es gar nicht so sehr viele Beispiele für einen Losentscheid bei Hinrichtungen im Krieg bzw. beim Militär gibt – für ein einigermaßen tragfähiges Sample muß man schon durch die Jahrhunderte gehen. Vor allem aber ist dieses Vorgehen sinnvoll, weil sich auf diese Weise die historische Entwicklung besser nachvollziehen läßt. Ich will an dieser Stelle den Argumentationsgang gar nicht im Einzelnen referieren, die Lektüre dieser Seiten sei jedem Leser auch als Beispiel für gute Wissenschaftsprosa empfohlen. Hervorheben möchte ich aber den Umstand, daß der gelehrte (Rechts-)Diskurs, der sich stark auf das antike Vorbild der Dezimation stützte, mit einem nicht kodifizierten Kriegsrecht konkurrierte. Zumindest gilt dies für die Beispiele aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs.

Hier wird zunächst die Bestrafung des Regiments Madlo angeführt, das nach der katastrophalen Niederlage in der zweiten Schlacht bei Breitenfeld 1642 zur Dezimation verurteilt wurde. Dieses Verfahren folgte, wie Stollberg-Rilinger zeigt, ganz dem antiken römischen Vorbild. Anders hingegen das zweite Beispiel, das Frankenburger Würfelspiel im Jahr 1625: Dies war letztlich eine Bestrafungsaktion nach einer unterdrückten Revolte oberösterreichischer Bauern, die sich den angekündigten Rekatholisierungsmaßnahmen widersetzten. Die zu Bestrafenden waren also keine Söldner, und die Bestrafung folgte nicht einem Urteil am Ende eines Prozesses, sondern sollte recht unverblümt als blutiges Exempel zur Abschreckung dienen. Daß durch das Würfeln – je zwei Delinquenten würfelten in Frankenburg gegeneinander um das Leben einige Rebellen doch noch mit dem Leben davon kamen, sollte wohl als Mäßigung der eigentlichen Bestrafung erscheinen. Tatsächlich aber signalisierte das Frankenburger Losverfahren, daß auf die Bauern militärische Normen angewandt wurden, was diese erst recht als Hohn empfinden mußten. Ein Jahr später brach dann der eigentliche Oberösterreichische Bauernaufstand los; weder hatten die Hinrichtungen die Bauern abschrecken noch die Begnadigungen per Würfelentscheid die Stimmung beruhigen können.

Eigentlich taugt das Frankenburger Würfelspiel nicht, wenn man nur Beispiele für die Bestrafung von Militärs gelten lassen will (die Autorin weist selbst darauf hin; S. 203 u.205). Hier bleibt dann nur das Regiment Madlo nach Breitenfeld 1642. Tatsächlich ein prominentes Exempel, das auch publizistisch Wellen geschlagen hat. Gibt es doch noch mehr Beispiele für Dezimationen, eben nur in kleinerem Rahmen, die vielleicht deswegen nicht so bekannt sind? Im Aufsatz sind auf S. 206 noch zwei „kleine“ Vorfälle genannt, mir selbst fällt dazu nichts weiter ein – was nicht viel heißen muß. Aber wenn wir diesen Befund gelten lassen, steht schon die Frage im Raum, warum die Dezimation so selten angewandt wurde. Denn vor drakonischen Strafen schreckten die Obrigkeiten damals bekanntlich nicht zurück. Aber vielleicht zauderten sie doch, wenn es um die hier angesprochenen Dimensionen ging: Auch wenn nur jeder Zehnte zur Hinrichtung ausgewürfelt wurde, erreichten diese Hinrichtungen doch ein Ausmaß, das an Kapitalvernichtung grenzte. Eine Armee kostete unglaublich viel Geld, die Söldner anzuwerben und zu unterhalten verlangte enorme finanzielle Leistungen. Die Investition in dieser Weise zu liquidieren, mochte schwer fallen. Zumal das Losverfahren womöglich auch noch unter den insgesamt wenig kampffähigen Söldnern die Kriegsknechte treffen konnte, die tendenziell von guter soldatischer Qualität waren. Und ob ein solches Bestrafungsverfahren die betreffende Kriegspartei als potentiellen Arbeitgeber für Söldner attraktiv erscheinen ließ, die ihre Kriegsdienste anboten, war zu bezweifeln. Fraglos behielten Würfel für die Söldner ihren ungebrochenen Reiz – aber sicher nur beim Glücksspiel.

Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/564