Im aktuellen IFKnow-Heft (1/2014, S. 30) gibt es eine kleine Werbeeinschaltung.

de.hypotheses auf dem Smartphone: Bloggen mit Apps

Wer unterwegs oder offline gerne einen Blogartikel bearbeiten, freischalten oder gar schreiben möchte, der kann bei de.hypotheses.org auch Apps nutzen, zumindest all diejenigen Apps, die kompatibel mit WordPress sind. Beispielhaft sind die folgenden:

iOS:

http://ios.wordpress.org/

Android:

http://android.wordpress.org/

Mac:

https://www.marinersoftware.com/products/macjournal/

Weitere Apps für andere Betriebssysteme gibt es hier:

http://en.support.wordpress.com/apps/

Bei der Einrichtung der Apps wählt man die Option „Selbstgehostete Blogs hinzufügen“ und gibt die Adresse des eigenen Blogs mit dem Zusatz xmlrpc.php ein. Das sieht dann in etwa so aus:

http://NAMEDESBLOGS.hypotheses.org/xmlrpc.php

Bei manchen Apps reicht auch schon die Angabe der Startseite:

http://NAMEDESBLOGS.hypotheses.org

Benutzername und Passwort sind die gleichen, wie beim normalen Login auf der Administrationsseite. Wer noch Tipps für weitere Apps hat, darf diese gerne in den Kommentaren ergänzen. Ob es sinnvoll ist, unterwegs zu bloggen, darf jeder einmal für sich ausprobieren und gerne hier mitteilen.

Fundstücke

- Noch mehr Streitpunkte über die Gründe für den Ersten Weltkrieg (Englisch)

- Finden wir die Verbrechen Stalins und Hitlers so schlimm, weil sie Weiße umgebracht haben? (Englisch)

- Wie die Washington Post den Start des Internets 1988 dokumentierte (Englisch)

- Die Verteilung von Reichtum in der Welt 1500 und 2000

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2014/02/fundstucke_10.html

Handschriften aus dem Besitz von Anton Binterim (1779-1855) insbesondere zur Geschichte des Franziskanerordens in der ULB Düsseldorf

Nicht weniger wichtig für die Ordensgeschichte als die von mir hier vor kurzem erwähnten frühneuzeitlichen Klosterhandschriften im Besitz des Düsseldorfer Heine-Instituts sind die Handschriften des kostbaren Depositums Binterim in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. “Die katholische Pfarrgemeinde St. Martin in Düsseldorf-Bilk hat der ULB die Binterimbibliothek als Depositum überlassen. Der Theologe und Kirchenhistoriker Anton Joseph Binterim, geboren 1779 in Düsseldorf, gestorben 1855 in Bilk, war von 1805 bis zu seinem Tode dort Pfarrer und trug eine wertvolle Privatbibliothek zusammen. Die Sammlung umfasst etwa 4.100 Werke […]

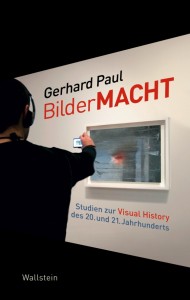

Alle Macht den Bildern?

Gerhard Paul, BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts, Göttingen 2013

Gerhard Paul ist zweifelsohne einer der Vordenker der deutschsprachigen Visual History. Im Frühjahr 2013 publizierte der Flensburger Historiker im Göttinger Wallstein-Verlag nun 17 – teils bereits veröffentlichte und überarbeitete, teils neue – Aufsätze unter dem Titel „BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts“. Eine Besprechung des Werks ist in der Zeitschrift Fotogeschichte nachzulesen.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/02/10/alle-macht-den-bildern/

Dämonologie bei Francesco Giuntini?

Nachdem die Dissertation beinahe fertig ist, bleiben doch einige Fragen offen, die wohl an anderer Stelle beantwortet werden müssen. Eine davon ist die Frage nach der Dämonologie in der Frühen Neuzeit. Bekanntestes Beispiel dürfte der Hexenhammer des Dominikanermönches Heinrich Kramer … Continue reading →

Das Crowdfunding für die “Suche nach den Nachkriegskindern” war erfolgreich.

99 Unterstützer haben nach einem sehr spannenden letzten Tag zum Erfolg beigetragen. Das Projekt ist im Moment bei Sciencestarter noch in der Überprüfung. Ich selbst bereite einen längeren Blogbeitrag vor, über das, was passiert ist und einen weiteren über das, was jetzt in diesem Jahr passieren soll.

Ich freue mich sehr und möchte mich herzlich bei allen Unterstützern bedanken, die diese Form der Wissenschaftsfinanzierung mit mir ausprobieren möchten.

Wilma’s Tutorials: Twitter Basics

Wilma’s Tutorials sind die Produkte des Projekts “Let’s Learn – Screencasts zu Studien-, Lern- und Arbeitstechniken von Studierenden für Studierende”. Twitter In diesem Video wird erklärt, was Twitter ist und wie man es nutzen kann. Die folgenden Fragen werden im Tutorial beantwortet: Worum geht es bei Twitter? Wie kann man sich bei Twitter anmelden? Wie findet man andere Nutzer oder Themen? Wie kann ich mich mit anderen Nutzern vernetzen? Wie tweete ich andere Nutzer an? Wozu kann ich Hashtags nutzen? Wie kann ich Medien […]

Beatrix Dietel: Sachsens Landesuniversität zwischen Selbstverwaltung und Staat. Eine Untersuchung zur sächsischen Hochschulpolitik in der Weimarer Republik. Workshop Weimar / Institutionengeschichte

Abstract.

Die Erkenntnis, daß die deutschen Monarchien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Wissenschaftsförderung einen hohen Stellenwert beigemessen haben, zählt mittlerweile zum bildungsgeschichtlichen Allgemeingut. Die Frage, wie die Regierungen der Weimarer Republik unter den weitaus schwierigeren politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 1920er und frühen 1930er Jahre mit diesem Erbe umgegangen sind, ist hingegen bisher nur unzureichend untersucht.

Die vorliegende Studie geht dieser Frage am Beispiel der sächsischen Landesuniversität nach. Hochschulpolitik, verstanden als Interaktion zwischen der staatlichen Hochschulverwaltung und der universitären Selbstverwaltung, wird dabei an ausgewählten Kernthemen exemplarisch untersucht und ihre Ergebnisse diskutiert. Neben der Entwicklung der universitären Selbstverwaltung, den beamtenpolitischen Weichenstellungen in Gestalt der Besoldungs- und Ruhestandsbedingungen der Professoren sowie den Professorenberufungen bildet die Hochschulfinanzierung den Untersuchungsgegenstand. Vorangestellt ist diesen inhaltlich akzentuierenden Überlegungen ein Aufriß der hochschulpolitischen Verwaltungsstrukturen.

Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Hochschulpolitik waren im Sachsen der 1920er und 1930er Jahre ähnlich ungünstig wie in anderen deutschen Staaten auch: Politische Instabilität und mangelnde Kontinuität in der Regierungsführung zählten auch im neugeschaffenen Freistaat zu den Strukturmerkmalen der jungen Republik. Von den wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Jahre, insbesondere der Weltwirtschaftskrise, war der hochindustrialisierte Kleinstaat aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur sogar stärker als andere deutsche Staaten betroffen. Nicht nur gemessen an dieser ungünstigen Ausgangslage ist die Bilanz der sächsischen Hochschulpolitik in der Weimarer Republik eine positive: So blieb die (Teil-)Autonomie der akademischen Selbstverwaltungsorgane – entgegen aller Befürchungen – weitgehend unangetastet. Im Zuge der beamtenrechtlichen Reformen der Weimarer Jahre erreichten die sächsischen Professoren ausgesprochen günstige Besoldungs- und Ruhestandsbedingungen. Mit der Einführung der Emeritierung als Standard des akademischen Ruhestands hat sich die Rechtssituation im Vergleich zur Monarchie sogar verbessert.

Wie die Analyse der Berufungen zeigt, gelang es der sächsischen Hochschulverwaltung auch nach 1918, zugkräftige Professoren für die Ordinariate der sächsischen Landesuniversität zu gewinnen. In immerhin drei Vierteln der Fälle bildete Leipzig die Endstation der akademischen Karriere. Abwerbungen von Leipziger Ordinarien gelangen nur selten, wenn dann führte der Weg zumeist an die große Schwester Berlin, in einigen Fällen auch nach München.

Der Freistaat förderte den personellen und infrastrukturellen Ausbau der Landesuniversität – wie auch der übrigen sächsischen Hochschulen – durch großzügige Investitionen. Mit durchschnittlich fünf Prozent des Gesamthaushalts lag der Anteil der Hochschulausgaben auf dem für 1914 errechneten Vorkriegsniveau. In der Phase der wirtschaftlichen Konsolidierung Mitte der 1920er Jahre sind die Hochschulausgaben sogar stärker als der Staatshaushalt gewachsen. Zu einem Einbruch in der Wissenschaftsfinanzierung kam es erst infolge der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre.

Daß trotz mangelnder politischer Kontinuität auf der Regierungsebene eine leidlich kontinuierliche Linie in der Hochschulpolitik gelang, verdankt sich in erster Linie dem Wirken der sächsischen Hochschulreferenten. Gegenüber wechselnden Regierungen und Kultusministern bildete das Hochschulreferat im sächsischen Kultusministerium nicht nur das Element leidlicher Kontinuität, es entwickelte sich vielmehr zur eigentlichen Schaltzentrale der Hochschulpolitik in den 1920er und frühen 1930er Jahren. Paradoxerweise war daher eine „einheitliche Linie“ in der Hochschulpolitik – jenseits parteipolitischer Programmatik – nicht trotz sondern wegen mangelnder politischer Kontinuität auf der Regierungsebene möglich.

Die im Rahmen der Studie gewonnenen Einblicke in die sächsische Hochschulpolitik der Weimarer Republik verdanken sich nicht zuletzt einer überaus günstigen Quellenlage: So hat etwa die Überlieferung des sächsischen Kultusministeriums nahezu ohne „Kriegsverluste“ überdauert. Schlüsselquelle zur Untersuchung der Hochschulfinanzierung sind die jährlich vorliegenden Rechenschaftsberichte zum sächsischen Staatshaushaltsplan. Sie ermöglichten nicht nur eine detaillierte Analyse der Hochschulausgaben des sächsischen Staates, sondern auch den Vergleich der Ausgaben für die einzelnen sächsischen Hochschuleinrichtungen. Jenseits der für die Universitätsgeschichte unlängst kritisierten „Finanzgeschichte ohne Zahlen“ kann somit eine fundierte statistische Analyse vorgelegt werden. Den methodischen Problemen, die sich aus dem zweimaligen Währungswechsel sowie den Verzerrungen durch die Inflation ergeben ist dabei durch Korrelation der aus den Rechenschaftsberichten gewonnenen Rohdaten mit dem Lebenshaltungsindex der jeweiligen Jahre begegnet worden.

Zurück zum Themenbereich Institutionengeschichte

Looking back at the AHA 2014

A few weeks ago, I went to the annual meeting of the American Historical Association, this year in Washington D.C.

Every year in January, around 4,500 to 5,000 historians all come together to make talk history. There are panels on the history of every epoch, geographical area or approach. Maybe a bit more on US-History, but that was to be expected. Luckily for me there were also a lot of interesting panels on Early Modern European History – unfortunately, often parallel to other interesting panels on teaching history, the digital humanities, challenges for doctoral researchers and early career scholars, or just random cool stuff I had no idea about. So, for every time slot the question was anew: something from my own research field, some teaching, some methods, something for my upcoming challenge of being on the job market, or getting to know something completely new?

Besides all the panels, there are other things to do as well: the most anxious one seems to be the job interviews which are conducted during the meeting. Hopefully, next year I will be among all the candidates, trying not to bite their nails while waiting for one of these important meetings. More relaxed was a walk over the publisher’s fair: for me it was mostly about seeing old favorites and discovering new publishers. There were also quite some tours to Washington’s interesting places planned, but, however, I was too late to reserve a spot. I’ll pay closer attention to them next time as well.

In many ways, the American meeting was a lot like the German Historikertag, which meets every two years – except for the job interviews. Also very different was the experience of doing such a big conference in a hotel, or better yet, in three hotels instead of a university. Some days, I didn’t even have to leave my hotel. The dominance of Tweed on the other hand was very similar ![]()

I did tremendously enjoy the annual meeting – even with it having unusual cold weather. Learning about the way, history is done on the other side of the Atlantic – research interests, questions, methods, teaching, institutions – was inspiring, and reinforced my decision to try to find an academic job there. Talking to a lot of very welcoming and interesting people reinforced my decision to stick to academic history – every conference I’ve been to was just so filled with interesting people doing amazing stuff! However, hearing all the discussions about the job market, also painted a very clear picture of the difficult way ahead of me.

Quelle: http://csarti.net/2014/02/looking-back-at-the-aha-2014/