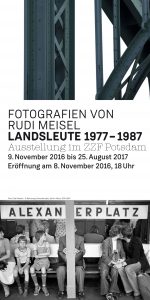

Verkehrserziehung in einer Siedlungsstraße, Küssende auf dem Bahnhof Alexanderplatz, Wartende in Dresden und Berlin … Rudi Meisels Fotografien als Soziologie des Alltäglichen zu interpretieren, fällt nicht schwer. Der erste Blick erfasst ein Motiv, das im Mittelpunkt zu stehen scheint, doch bald schweift er ab auf das, was sonst noch zu sehen ist: Andere Akteure, die Stadtlandschaft, scheinbar Nebensächliches avanciert zum Anknüpfungspunkt einer eigenen Blickreise durch das Foto.

In 25 Bildpaaren zeigt die Ausstellung das „subtile Dazwischen“ des Alltags in beiden deutschen Staaten. Auch „zeitgeschichtliche Verweise sind erlaubt“, so der Fotopublizist Hans-Michael Koetzle. Die Ausstellung vereint Bilder, die von 1977 bis 1987 für das „Zeit“-Magazin in der DDR entstanden, mit eigenen Geschichten der Bundesrepublik.

Rudi Meisel, geboren 1949 in Wilhelmshaven, studierte bei Otto Steinert an der Essener Folkwangschule Fotografie und Bildjournalistik. Er arbeitete mit Otl Aicher und Norman Foster sowie „in eigenem Auftrag“.

[...]

Quelle: https://www.visual-history.de/2016/11/07/fotografien-von-rudi-meisel-landsleute-1977-1987/