Vorbereitungen

DH-Videoclip Adventskalender – Tür 14

Der Beitrag zum dritten Advent schlägt sanfte Töne an – The Virtual Chopin, ein Projekt an der University of Cambridge zeigt ein Beispiel für Digital Humanities aus der Musikwissenschaft.

Fryderyk Chopin is one of the most enduring composers of all time, universally celebrated for the originality and expressive power of his music. But Chopin is as frustrating as he is fascinating, because he rarely left behind just one version of his works. More often, there are three, four or more versions — any number of which might be an authoritative representation of how he wanted the piece to sound. Listeners, performers and researchers alike may find this liberating as well as bewildering because there are so many options from which to choose.

John Rink, Professor of Musical Performance Studies at the University of Cambridge, is director of a project that is transforming the way in which we understand Chopin’s work by bringing this compositional cornucopia together in one place. Launched in 2005 with funding from the Andrew W. Mellon Foundation, the Online Chopin Variorum Edition will eventually provide digital images of all the available primary sources of Chopin’s music — including sketches, complete manuscripts, first editions and later impressions. Thousands of pages from these documents are already available, and the entire site is free of charge. Users anywhere in the world can explore, compare and combine elements from the composer’s music, comment on it as they go, and ultimately construct their own version of the Chopin work to an extent that has never before been possible.

In this film John Rink explains why Chopin’s music retains such a hold on us. Referring to the composer’s boundless genius, he describes the sources and provides examples of interesting and revelatory changes of mind on Chopin’s part. His demonstrations on a Pleyel “pianino” from 1846 are accompanied by images of manuscripts and editions alike, along with action shots of the OCVE website.

(Quelle: http://youtu.be/GJDnc_nZT-A)

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4470

Archivwissenschaft an der Unversität Bayreuth oder: Was machen Jugendämter mit Kaugummiautomaten?

„Nun ist euer Universitätsarchiv gerade einmal ein halbes Jahr alt und ihr habt es bereits geschafft, die Archivwissenschaft an der Universität Bayreuth in die Lehre zu bringen! Wie habt ihr das gemacht?“ Die Bewunderung, die in dieser Frage mitklingt, die mir seit dem Wintersemester 2013/14 von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland hin und wieder gestellt wurde, konnte ich stets auf die Kulturwissenschaftliche Fakultät unser Universität Bayreuth und hier besonders auf die Facheinheit Geschichte hinlenken. Von hier ging es aus, das Fach in der Studienordnung des BA-Studiengangs „Europäische Geschichte“ (und neuerdings auch des interdisziplinären Studiengangs „Kultur und Gesellschaft“) unter der Kursbezeichnung „Historische Dokumentation und Archivierung“ als einsemestriges Pflichtmodul mit zwei Wochenstunden zu verankern.[1] Das wirklich Besondere daran ist, dass die Studierenden hier in die Arbeit des Archivars eingeführt werden, während ihre Befähigung, mit Archiven selbst als Nutzer umzugehen, nicht der zentrale Gegenstand dieses Studiengangmoduls sein soll. Wenn das Fach in Bayreuth nun auch älter ist als das Universitätsarchiv und keineswegs mit dessen Zutun eingerichtet worden ist, ist seine in den letzten beiden Jahren gestiegene überregionale Beachtung vor allem auf die Öffentlichkeitsarbeit des Archivs in den Social Media zurückzuführen.[2] Indem dort in unregelmäßigen Abständen auf einzelne Sitzungen und deren Themen hingewiesen wurde, zeigte das Archiv jedem an seinen Nachrichten Interessierten, dass sich der Unterricht am aktuellen Stand der internationalen archivwissenschaftlichen Fachdiskussion ausrichtet und Traditionen nicht ohne kritische Auseinandersetzung und Infragestellung weitergibt.

Um der Praxisbezogenheit, die die Studienordnung von der Übung fordert, gleichermaßen wie dem Ziel der Befähigung der Studierenden zur Reflexion archivischer Methoden gerecht zu werden, besteht die Lehrveranstaltung insgesamt aus zwei Teilen. Während im Mittelpunkt des praktischen Teils die Archivalienerschließung mit Fachsoftware steht, wechselt der Schwerpunkt des theoretischen Teils von Semester zu Semester.

Slide aus der Lehrveranstaltung, Thema "Bewertung der Archivwürdigkeit"

So lag im Wintersemester 2013/14 die Betonung auf der Makrogenese von Verwaltungsschriftgut und Archivbeständen, also auf den Grundlagen von Schriftgutorganisation und auf der Bestimmung der sog. „Archivwürdigkeit“ von Akten und anderem Verwaltungsschriftgut. Im laufenden Semester liegt der Fokus auf dem Archivrecht und der Erschließungstheorie.

Slide aus der Lehrveranstaltung, Thema "Erschließungsstandards"

Für ein weiteres Semester käme beispielsweise ein intensivierter Blick auf das „Archiv 2.0“, auf die Rolle von Social Media und Web 2.0-Technologie für das archivarische Kerngeschäft in Frage.[3] Wie man sieht, wäre auch ein mehrmaliges Belegen des Kurses keineswegs nur Wiederholung.

Nicht zuletzt profitieren die Studierenden von der Einbindung des Universitätsarchivs in die archivwissenschaftliche Forschung. Das Archiv der Universität Bayreuth ist ein gefragter Ansprech- und Gesprächspartner vor allem in Fragen der Erschließungslehre. Es wirkte beratend am Fachkonzept für die Zugänglichmachung des rwandischen Gacaca-Archivs mit und beteiligt sich protagonistisch bei der Umsetzung internationaler Erschließungsstandards, unter anderem in engem Kontakt mit dem deutschen Team des „Archives Portal Europe Network of Excellence“ (APEx).

Mit der praxisorientierten Archivwissenschaft im Rahmen des Geschichtsstudiums bietet die Universität Bayreuth Studieninteressierten und den Studierenden eine echte Perle. Die viel zitierte „Schwellenangst“ des Historikers vor dem Archiv wird hier beim Umgang mit originalen Archivalien in geradezu spielerischer Weise überwunden, archivarische Arbeitsweisen und deren Gründe lernen die Studierenden zu verstehen und in ihr eigenes Nutzerverhalten zu transferieren. Gerade das sind zwei wichtige Voraussetzungen für die angehenden Historikerinnen und Historiker, Forschung durch die Einbeziehung der Quellen fundiert zu betreiben und fundierte Forschungsergebnisse erzielen zu können.

Ach ja, da waren noch die Kaugummiautomaten! Was machen denn nun Jugendämter mit Kaugummiautomaten? Nichts! Hat das überhaupt etwas mit Archiv und Archivwissenschaft zu tun? Ja, durchaus! Jenes „nichts“ war die völlig richtige Antwort des Kurses auf jene Frage, die sich illustrierend im Zusammenhang mit der Untersuchung von Ursächlichkeiten für die Entstehung von Behördenakten stellte. Weitergehende Ausführungen würden diesen Beitrag aber in jeder Hinsicht sprengen. Wer dennoch mehr dazu erfahren will, der kann am nächsten Kurs im Wintersemester 2015/16 teilnehmen oder das Thema auf dem APEx-Blog vertiefen.[4]

[1] Studienordnung BA „Europäische Geschichte“ an der Universität Bayreuth: http://www.geschichte.uni-bayreuth.de/de/Studiengaenge/bachelor/index.html

[2] Das Universitätsarchiv Bayreuth in den Social Media: http://www.uni-bayreuth.de/universitaetsarchiv/neuigkeiten/index.html

[3] Siehe dazu auch die Beiträge auf dem zum Thema eingerichteten Blog „Archive 2.0“: http://archive20.hypotheses.org/

[4] The Role of Functional Provenance between Archival Appraisal and Description - do we need an EAC-F standard? (http://www.apex-project.eu/index.php/en/articles/210-the-role-of-functional-provenance-between-archival-appraisal-and-description-do-we-need-an-eac-f-standard)

RIDE – Review Journal for Digital Editions – issue 2 erschienen

Die zweite Ausgabe des vom Institut für Dokumentologie und Editorik (IDE) herausgegebenen Rezensionsjournals Review Journal for Digital Editions (RIDE) ist erschienen.

Diese Ausgabe von RIDE enthält 5 ausführliche Rezensionen (4 englisch, 1 deutsch), die öffentlich zugängliche digitale Editionen kritisch betrachten.

Enthalten sind:

- 16th Century Chronicle to 21st Century Edition: A Review of The Diary of Henry Machyn, by Misha Broughton

- Der Zürcher Sommer 1968: Die digitale Edition, by Friederike Wein

- The Digital Edition of the Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, by Francisco Javier Álvarez Carbajal

- The Fleischmann Diaries, by Merisa A. Martinez

- The Shelley-Godwin Archive: The edition of Mary Shelley’s Frankenstein Notebooks, by Frederike Neuber

Alle Rezensionen stehen frei unter http://ride.i-d-e.de zur Verfügung. Alle Rezensionen sind auch als TEI Dokumente verfügbar. Übersichtliche Factsheets zur jeweils besprochenen digitalen Edition ergänzen die Rezensionen.

Mehr zu RIDE, unseren Zielen und unserer Vorgehensweise finden Sie im Editorial: http://ride.i-d-e.de/about/editorial/

Wir freuen uns außerdem über Beiträge für die nächsten Ausgaben. Alle Informationen finden Sie hier: http://ride.i-d-e.de/reviewers/

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4483

Die Rostocker Stadtbefestigung

Rostock war und ist die bedeutendste Stadt in Mecklenburg. Damit einher geht das Erfordernis sich auch in diesem Rahmen verteidigen zu können. Im Mittelalter konnte dies mit eindrucksvollen Toren durchaus umgesetzt werden, doch verliert sich dieser Machtausdruck mit der Notwendigkeit … Weiterlesen →

„Hier wird regiert!“ – eine Ausstellung in Wolfenbüttel

Ausstellungen zur Geschichte der Frühen Neuzeit bringen regelmäßig Aktenschriftstücke als Exponate, aber sie eröffnen keine methodischen Bezüge zur Aktenkunde. Das ist bei dieser Ausstellung in der Neuen Kanzlei in Wolfenbüttel anders.

Die Neue Kanzlei beherbergte seit ihrer Fertigstellung 1590 auch die Schreibstube und das Archiv der Verwaltung im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel. Die Fassade hat seit einem historisierenden Umbau Mitte des 19. Jahrhunderts wenig Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Anblick. Das Besondere ist aber, dass sich im Erdgeschoss die markanten Teile der Innenausstattung des Archivs - nach heutigem Verständnis: der Registratur - erhalten haben, nämlich wandhohe Einbauschränke mit hölzernen Aktenladen, daneben auch Archivtruhen von beeindruckenden Ausmaßen (Bild).

Man kann sich leicht vorstellen, wenn man in diesen Gewölben steht, wie geschäftige Sekretäre und Registratoren schreiben, abstreuen und siegeln, Konzepte von Raum zu Raum bringen, Laden öffnen und schließen, Akten ausheben und reponieren.

Die Idee der Macher, ausgerechnet hier eine Ausstellung zur Herrschaft im Zeitalter des "Policey"-Staates und zu deren verschriftlichter Praxis zu inszenieren, ist deshalb brillant. Der Titel der Ausstellung ist ihr Programm: Genau hier wurde regiert. Der zeitliche Bezug ist die Regierungszeit Herzog Anton Ulrichs (Mitregent 1685, allein 1704-1714), eine wichtige Epoche der braunschweigischen Landesgeschichte. (Offizielle Ausstellungsbeschreibung)

Heute beherbergt die Neue Kanzlei die archäologische Abteilung des Braunschweigischen Landesmuseum, das für dieses Projekt mit dem Standort Wolfenbüttel des Niedersächsischen Landesarchivs kooperiert hat. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Mai 2015.

Die Ausstellungsmacher haben sich große Mühe gegeben, durch ein ansprechendes, aber nicht krampfhaft zeitgemäßes Design die Ausstellung für ein breites Publikum interessant zu machen; das Symbol der Ausstellung ist die Silhouette eines Würdenträgers mit barocker Perücke und zur "Merkel-Raute" gelegten Händen. Die ungünstigen Öffnungszeiten (Mi. 15-19 Uhr, Fr.-So. 10-17 Uhr) werden dem Publikumserfolg trotz dieses Bemühens um Zugänglichkeit aber wohl Grenzen setzen. Die "Braunschweiger Zeitung" titelte in ihrer Ausgabe vom 19. November 2014 "Mehr Bürokratie wagen" und findet die Ausstellung ganz interessant, auch wenn es viel olles Papier zu sehen gibt. Da ist wohl etwas nicht ganz 'rübergekommen.

Es ist ein Begleitband mit Miszellen zur Herrschaft Herzog Anton Ulrichs erhältlich, der mit Abbildungen zahlreicher Exponate illustriert ist, aber keinen Ausstellungskatalog im eigentlichen Sinne darstellt (Bei der Wieden u. a. 2014). Aus aktenkundlicher Sicht sind aus dem Inhalt besonders hervorzuheben Brage Bei der Wiedens verwaltungsgeschichtlicher Abriss "Die Fürstlichen Kollegien und ihre Organisation" (S. 42-57) und Markus Friedrichs "Regierungspraxis und Archivbenutzung in Wolfenbüttel zur Zeit Anton Ulrichs (S. 136-155) - letzteres ein Zeugnis der erfreulichen Hinwendung der Geschichtswissenschaft zur Archivgeschichte und zum Archiv als Element des Machtapparats der Obrigkeit.

Die Ausstellung ist von der Menge der Exponate her klein, aber aussagekräftig. Das Landesmuseum hat eine Anzahl interessanter Realien von der Münzwage bis zum Richtschwert gestellt. Für hilfswissenschaftlich Interessierte stehen natürlich die Archivalien das Landesarchivs im Vordergrund, die mit dieser Ausstellung in den räumlichen Zusammenhang ihrer Entstehung, administrativen Wirksamkeit und jahrhundertelangen Aufbewahrung zurückkehren. (Die Neue Kanzlei diente vor ihrer Widmung zum Museum bis 1956 als Staatsarchiv.)

Der besondere Reiz dieser Ausstellung liegt in der fassbaren Inszenierung pragmatischer Schriftlichkeit der frühneuzeitlichen Obrigkeit. Diese Erfahrung nutzt auch der praktischen Anwendung der Aktenkunde. Mit einem plastischen Bild von den physischen Verhältnissen vor Augen fällt es leichter, den Geschäftsgang eines frühneuzeitlichen Schriftstücks nicht nur zu rekonstruieren, sondern auch zu verstehen.

Literatur

Bei der Wieden, Brage/Wendt-Sellin, Ulrike/Derda, Hans-Jürgen, Hg. 2014. Hier wird regiert! Die Beamten im Dienste des durchlauchtigsten Herzogs Anton Ulrich. Kleine Reihe des Braunschweigischen Landesmuseums 6. Braunschweig.

Das Poster ist der neue Vortrag

Haben Sie sich auch schonmal gefragt, was diese Menschen tun, die auf Flughäfen und in viel zu engen Zug-Abteilen mit viel zu großen Posterrollen auf dem Rücken herumlaufen? Vermutlich sind die meisten ihrer Träger Nachwuchswissenschaftler der Physik oder Chemie. Bar jeder Vorerfahrung und ohne Vorbilder im eigenen Fach habe ich vor wenigen Monaten selbst dieses neue Medium bei der Jahrestagung der AG-Ass in Münster ausprobiert. - Ein Erfahrungsbericht für diejenigen, die noch weniger Ahnung davon haben als ich. Learning by Doing Wenn man einer […]

DH-Videoclip Adventskalender – Tür 13

Die dreizehnte Tür führt direkt hinein in die aufregende Zauberwelt von Harry Potter – Moment, nein, das ist wohl doch nur ein Werbevideo von Oxford University Press um die Oxford Scholarly Editions Online zu vermarkten. Doch diese magischen Effekte? Seltsam…

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4437

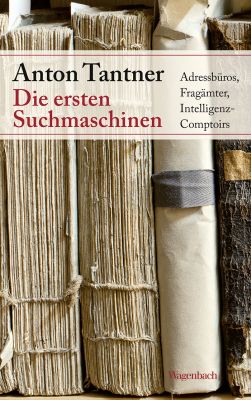

Adressbüros-Habil „Die ersten Suchmaschinen“ erscheint bei Wagenbach

Ach wie schön, ich werde zum Koautor von Arlette Farge, Ulrike Meinhof, Gracchus Babeuf, Peter Brückner, Peter Burke, Ingeborg Bachmann, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Boris Vian und Albert Soboul, denn: Kommenden Jänner [österreichisch für: Januar] erscheint eine überarbeitete und gekürzte Version meiner Habilitationsschrift bei Wagenbach; die Eckdaten:

Ach wie schön, ich werde zum Koautor von Arlette Farge, Ulrike Meinhof, Gracchus Babeuf, Peter Brückner, Peter Burke, Ingeborg Bachmann, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Boris Vian und Albert Soboul, denn: Kommenden Jänner [österreichisch für: Januar] erscheint eine überarbeitete und gekürzte Version meiner Habilitationsschrift bei Wagenbach; die Eckdaten:Tantner, Anton: Die ersten Suchmaschinen. Adressbüros, Fragämter, Intelligenz-Comptoirs. Berlin: Wagenbach, erscheint Januar 2015.

176 Seiten. 1,7 x 2,5 cm. Gebunden mit Schutzumschlag

19,90 €

ISBN 978-3-8031-3654-1

http://www.wagenbach.de/buecher/demnaechst-erscheinen/titel/985--die-ersten-suchmaschinen.html

Ankündigungstext:

Der Historiker Anton Tantner erzählt die Geschichte derer, die nicht zueinander kommen, weil sie nicht voneinander wissen. Und wie dem abgeholfen wurde. Dahinter steht die Frage: Wie war die Gesellschaft vor ein paar hundert Jahren organisiert, und wie ist sie es heute?

Was heute Dating- Apps, Tauschbörsen, Finanzmakler, Jobcenter und Carsharing- Anbieter übernehmen, leistete früher eine einzige Institution: das Adressbüro. Wer im 17. Jahrhundert etwas kaufen oder verkaufen wollte, Arbeit, Wohnung, ein Hausmädchen oder einen Arzt suchte oder zu vermitteln hatte, konnte dort sein Anliegen gegen Gebühr in ein Register eintragen lassen oder Auszüge aus diesem Register erhalten. Solche Adressbüros gab es in vielen europäischen Städten, etwa in London die registry oder das intelligence office, in der Habsburgermonarchie die Frag- und Kundschaftsämter und in anderen deutschsprachigen Städten Adresscomptoirs und Berichthäuser.

Anton Tantner schreibt eine Ideengeschichte des Sammelns, Organisierens und Weitergebens von Informationen und Wissen aus der Perspektive unserer Gegenwart, in der wir ohne google kaum mehr leben können, social media scheinbar alles und andererseits Datenschutz ein zentrales Thema ist. Dass man aber die richtige Form für das Vermitteln von Information kaum unterschätzen kann, beweist Tantners eigener, bisweilen vergnügt erzählender Stil.

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022377615/