Die Doktorarbeit basiert auf einer Reihe Inkunabeln und Alten Drucken. Obwohl inzwischen die meisten als Scan im Internet recherchiert werden können, war es dennoch nötig, diese in einigen ausgewählten Bibliotheken nachzurecherchieren. Im Zuge dessen habe ich mich für jeweils einen … Continue reading →

Die Fallstricke des kunsthistorischen Publizierens. Was kostet eine Architekturzeichnung? #1

Aus aktuellem Anlass, der bevorstehenden Publikation meiner Dissertationsschrift, bin ich mit der Frage konfrontiert, was eigentlich eine Architekturzeichnung kostet, sofern man diese publizieren möchte. Im Laufe meiner Rechrechen hatte ich mit bundesweiten Archiven, Graphischen Sammlungen und Bibliotheken zu tun. Dabei … Continue reading →

1864 und die Folgen, Teil 4 | 1864 between nation and region: The need for a new history

A guest contribution by Steen Bo Frandsen. Anniversaries always present a reason to look back and reflect about the past. In earlier times specific dates were chosen for celebrations, mourning or commemorations. Nowadays we experience a bombardment of events stretching over the whole year. The outbreak of the Great War was “celebrated” almost before 2014 began. Nobody could wait until August, and we are already now almost drowned in books and articles commemorating the war. Historians, journalists, directors of museums, film producers and travel agents all want to make money out of this unique occasion. Apart from the scale it is hardly different if we look at 1864 in Denmark. Attention is no longer focused exclusively on April 18th, the date of the decisive battle in Dybbøl. Conferences, exhibitions, re-enactments and other events run non-stop through the whole calendar of 2014. Even a TV series about that fatal year is threatening next autumn. It has been claimed that Danes are the only people to celebrate their own defeats. This is hardly true, but they have even learned to make a business and marketing out of their failures too.

To historians anniversaries are not least about funding. A jubilee itself offers an indisputable argument for “relevance”. What Marxists introduced in the 1970s when they argued that academic work had to be relevant, has now become the deadly weapon of their old enemies. So far anniversaries are the winners when it comes to funding historical research and events. Anything else would be stupid, because a whole industry is now commercialising anniversaries. And so it is in fact not that much about history, but certainly about money.

Why should 1864 be particularly relevant today? What are we supposed to celebrate? What should we remember? The importance of this outstanding year in Danish history is beyond any doubt, and 2014 is not going to change that. But it remains unclear what exactly we should commemorate. A bloody catastrophe and a national debacle? The final breakup of the Gesamtstaat and the birth of the nation-state? That we finally got rid of the Germans? Should we repeat the national myths? Or should we once more condemn the incompetent politicians with their dozens of false decisions?

It used to be much easier. 1864 was closely related to the national ideology, and the defeat was a decisive factor in the success of the nation building. One cannot separate the memory of 1864 from the hatred towards the Prussians as a part of national identity. The overwhelmingly strong neighbour made it easier to explain and forget one’s own mistakes. It made it possible to create the myth of being an innocent victim of an evil empire. Hatred became a constructive element in transforming loss and defeat into something positive to Danish identity. Only for a short time after 1864 the Danes were in fact a nation of losers. The defeat provoked a strong leap forward in the society, and it spread a much more realistic idea about the country’s own resources than was the case in most other nationalisms. 1864 showed the limits of territorial nationalism.

To modern Danish nationalism 2014 looks promising, but the reason is not as much 1864 as the European Elections that once more will boost red-and-white sentiments. Already their predecessors of the 19th century fought against “the European necessity” of the Gesamtstaat. Most politicians have grown tired of nationalist rhetoric however, but they have never been able to exorcize this element from society. The war and the strained relations to the Southern neighbour has been a part of this ever since 1864.

In 1964 thousands of people gathered at Dybbøl to commemorate the war of 1864. They met on the former battlefield around the mill that is one of the most famous national symbols. At this national event on holy ground the social democratic prime minister and ardent pro-European Jens Otto Krag held a speech and urged the Danes to move forward and engage themselves in Europe. He had hardly finished before King Frederik IX – a king that usually did not participate in political discussions – spontaneously held a speech himself in which he stressed the emotional, backward-orientated national memory. The prime minister did not succeed in historicizing the past. On the contrary Dybbøl and the mill remained prominent symbols to the nationalist movement in the long battle against the Common Market and the European Union in the following decades. Nationalists also succeeded in keeping German representatives away from the annual commemorations at Dybbøl until the beginning of the new millennium.

In this way the 18th April at Dybbøl remained a last retreat for a nationalism in the old germanophobic version. Perhaps this was a necessary obligingness towards a sentiment that dominated the development of the countries for a long time. The nationalists never found the right time to show magnanimity and transform the sentiments of the past into something new and constructive. This seem almost absurd compared to the impressive moments of reconciliation at Verdun or other places of much greater loss and horror than Dybbøl. But it also seems strange and inappropriate after 60 years of military alliance and a close relationship between the neighbours.

Even if it can be argued that the success of Tom Buk-Swientys book Slagtebænk Dybbøl (2008) has a lot to do with the return of war to Danish society after Bosnia, Iraq and Afghanistan, it is fascinating and strange at the same time how this long gone war of 1864 still captures the interest and imagination of the Danes. It is important though that Buk-Swienty did not repeat the old national narrative. He did not celebrate the Danish war but stresses the hardship of the soldiers and the problems behind the lines. The national way of describing a war without taking notice of the feelings and ideas of the other side is effectively opposed by quoting enemy voices that clearly demonstrate that the war was a terrifying experience to them too. A critical distance to the tradition can be seen in other publications from later years too. It reflects a certain “post-national” atmosphere, but it also can be seen as a confirmation of the total victory of the nation-state. There is no longer the same old need for drama and emotion. The nation-state and the national community can even do without the old enemy and is developing strategies for peaceful cross border cooperation.

In 2014 the politicians once again want to change the meaning of 1864. Well aware that the 150th anniversary could not be ignored the politicians have made it clear that they do not want the old history to dominate. Instead the anniversary should be an occasion to look forward. The leader of the Region of Southern Denmark, Carl Holst, explicitly stated his wish to push forward a region of growth across the border. It is quite difficult to see 1864 interpreted in a constructive way, but the year might of course be used to reinterpret history and change the focus from war and conflict to the many positive elements that can be found in the region’s past. Over the last decades the Danish-German border region has changed, but even though a much more relaxed and cooperative relationship has developed, the region is still marked by the conflict that reduced it to a sort of double periphery. The national movements that caused the conflict also celebrated the establishment of a clear border (although both sides wanted the border in a different place) as a victory in their national narratives. In the contemporary world it becomes still more evident however that a much closer cooperation is a necessity if this region shall prosper in the future.

The storming of the Danish fortifications at Dybbøl, historical postcard

Flickr, CC-BY Statens Arkiver – Danish State Archives

The question is if – instead of trying to reinterpret 1864 – one should not search for a different history for the border region. An obvious possibility would be to reconquer the history of the region from the national interpretation of a never-ending conflict between incompatible neighbours. This way of seeing the history of Schleswig was constructed by national historians on both sides during the conflicts of the 19th century. This picture did not develop in the region. It was brought into the region from the outside, from the centres of nationalism in Copenhagen and Kiel. This narrative fuelled the conflict in Schleswig, and later it facilitated the integration of the two halves of the region into their respective nation states. Today the region has returned to a situation that has similarities with the times before the nation-state. At least we are far away from the border regime and the climate of aversion and antagonism of the old nation state. Could it be that the history of the border, the national conflict and 1864 might turn out to be a parenthesis in history?

The history of this region cannot be reduced to a history of conflict. The region was connecting and not the far end of the respective nation states. It was a passage and a transition. These concepts are much better descriptions of a region without a clear and homogeneous character. It was almost impossible to draw a border in this area. Languages, interests, identities and orientations were interwoven. The region showed why Danish and German seemed to be a continuity and not a dramatic break to many foreign observers. Schleswig was even in Denmark known as “Danish Holstein” to stress this complexity.

The 19th century ironically was an epoch of a new type of borders and at the same time one of movement and fast growing contacts to the outer world. It was no coincidence that the national discussions ran parallel to emotional debates about infrastructure. Roads, railroads, and steamship lines were eagerly discussed. Progressive liberals saw new possibilities and a hitherto unknown wealth in the future. They were fascinated by the possibilities to save time and to gain new information. Nationalists and conservatives did not always agree. They were more concerned with the threats against local habits and national identities. Effective lines of communication to the outside world were not an automatic gain. They wanted to control the flow of people and goods. It was important to decide where the Danes should send their dairy and cattle. A great example was the plan to build a railroad from Flensburg to Husum on the West coast of Schleswig. The intension was to open a new connection with Great Britain. The trains should not go any further to the South. The railroad should not be connected with the German railroads. It would only tempt the Danes to deal with their southern neighbours.

Even today infrastructure and the connections across the border on the peninsula are important issues in the public debate. In fact the infrastructure and the need to communicate effectively is probably the best choice if one wanted to propose a historic continuity fundamentally different from the narrative of conflict. Modern suggestions and plans for connections along the peninsula have much in common with past proposals, and even the arguments are quite similar to those of the middle of the 19th century. The problems and the obstacles are often similar too.

If the politicians on both sides of the border really want a change of narrative and a change of perspective in this area they cannot ignore the other dimension of the Schleswigian wars: the regional one. It is necessary to discuss the role of the region with respect to the nation-states and the balance between the economic centres outside the region. In the 19th century the conflict was also a battle between Copenhagen and Hamburg. Schleswig – the modern border region – lost that fight and therefore ended up being a divided periphery. A different development in this region can only be achieved with a much higher degree of cooperation and much less border.

Steen Bo Frandsen is a historian and Professor at the Department of Border Region Studies, University of Southern Denmark in Sønderborg. He has contributed extensively to the history of Danish-German relations and the history of the border region. Be it Schleswig as a lieu de mémoire or the discovery of Jutland in the 19th century, Frandsen is one of the most productive – and provocative – scholars on this field.

Abstract zum Vortrag: Haben die Preußen die Revolution niedergeschlagen? (Klaus Seidl)

Zur Erinnerung: Am 13. Mai 2014 ab 18.15 findet im Rahmen des Kolloquiums am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Eichstätt (Prof. Dr. Stefan Grüner) der hier bereits früher angekündigte Vortrag von Klaus Seidl statt. Das Plakat zu dieser Veranstaltung gibt es hier als PDF-Dokument.

Klaus Seidl hat uns das nachstehende Abstract zu seinem Vortrag zur Verfügung gestellt:

Haben die Preußen die Revolution niedergeschlagen? Eine Neuinterpretation der Reichsverfassungskampagne von 1849

Seit den 1970er Jahren hat sich die Revolutionsforschung zunehmend von langlebigen Mythen und Erklärungsmustern verabschiedet, die bis dahin scheinbar untrennbar mit dem Bild von 1848/49 verbunden waren. So ist kaum etwas von der einst prägenden Vorstellung übriggeblieben, 1848 habe eine gescheiterte „bürgerliche“ Revolution einen verhängnisvollen Scheidepunkt zum deutschen Sonderweg markiert. Anstelle derart eindimensionaler Erklärungen öffnete sich vielmehr der Blick auf die charakteristische „Komplexität von 1848“.

Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass in den meisten Überblickswerken die Reichsverfassungskampagne im Frühjahr 1849 vor allem an der militärischen Überlegenheit Preußens scheiterte. Tatsächlich reproduziert diese Interpretation jedoch unbewusst die preußische Selbststilisierung als „Drachentöter“ der Revolution und erschwert somit eine differenzierte Analyse des Revolutionsfinales. Demgegenüber liegt der Fokus des Vortrags nicht auf der militärischen Auseinandersetzung an sich, sondern auf den Bedingungen und Begründungen, die den „Kampf gegen die Revolution“ erst ermöglichten. Dadurch rückt zum einen die bislang weitgehend übersehene gesellschaftliche Basis der Gegenrevolution in den Blick. Zum anderen gewinnt aus dieser Perspektive auch die häufig unterschätzte Politik des Reichsverwesers und der Provisorischen Zentralgewalt an Kontur. Insgesamt soll dabei problematisiert werden, inwiefern oft implizite Vorannahmen unser Revolutionsverständnis noch immer bestimmen.

Mario Glauert, Ausblick

Das Video zum Vortrag von Mario Glauert ist jetzt online!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Schluss unserer Tagung nun keine „Twomplet“ (wie sie uns Alexander Ebel vorgestellt hat), sondern der Versuch eines kurzen Resümees und eines Ausblicks. Bei 25 Vorträgen aus 7 Ländern an zwei Tagen fällt es allerdings nicht leicht, einen roten Faden zu finden, zumal die Organisatoren bei der Planung eher eine rote Linie im Kopf haben mussten, da sie nicht alle Themen und Vorträge in das Programm aufnehmen konnten.

Mit dem Blick zurück auf die Tagung Offene Archive 2.0 im November 2012 in Speyer kann man wohl sagen, dass das Thema nun endgültig in der Community angekommen ist. Wir können es also mit Ingmar Koch halten, der im Twitterinterview vorab auf die Frage, ob das Web 2.0 Fluch oder Segen sei, antwortete: „Es ist egal, es ist da“.

Die großen Landesarchive haben sich des Themas ebenso angenommen, wie der „Archivar“ oder die BKK (wie von Ulrich Nieß gehört), die großen Portale vom Archivportal Europa (Silke Jagodzinski) bis zu Europeana (Neil Bates) oder das DFG-Pilotprojekt zur Digitalisierung (Teilprojekt des Landesarchivs Baden-Württemberg).

Die Verteidigungshaltung ist gewichen, Twitterer sind nicht mehr die „Angry Birds“ in den Archiven. Das Bewusstsein, dass sich die Archive in einem neuen Businessmodell (Kate Theimer) bewegen, hat sich in der Community etabliert, auch wenn Bastian Gillner uns wieder einmal gezeigt hat, dass sich in vielen Archiven die Arbeitsabläufe in den letzten 50 Jahren kaum verändert haben.

Das Thema Social Media ist in der Community angekommen. Aber ist es auch schon bei unseren Nutzern angekommen?

„Merken Sie eigentlich, dass Sie sich nur mit sich selbst unterhalten?“, hat uns Christoph Deeg gewohnt lebendig gefragt. Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt. Ob wir uns untereinander Blogstöckchen zuwerfen (Tanja Praske) oder über offene Archive in geschlossenen Facebook-Gruppen (Angela Stilwell) diskutieren – schaut man sich die Blogs und Facebookauftritte an, gewinnt man schon den Eindruck, als ob wir uns dort vielfach tatsächlich vornehmlich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, viel weniger mit unseren Nutzern. Überhaupt finden sich zumeist wenig Kommentare oder Diskussionen, wie viele Referenten beklagt haben.

Das Thema ist in der Community angekommen und prompt war in den letzten beiden Tagen wiederholt der Ruf nach einer Strategie zu hören. Den Archiven fehlt zumeist eine digitale Gesamtstrategie, in der Social Media ein Baustein ist, aber sicher nicht der Einzige und vielleicht auch nicht der Erste. Wozu, so hat Bastian Gillner gefragt, dienen Social Media strategisch und festgestellt: „Neue Mediennutzung und Arbeitspraxis fremdeln noch miteinander“.

Die Frage des archivischen Nutzens rückte zunehmend nach vorn, die Frage vom Mehrwert der Mehrarbeit, die Social Media mit sich bringen. Es wurde gewissenhaft geprüft, welche Programme sich für welche Zwecke am besten eignen, und vor allem: Mit welchem Programm man die beste Wirkung erreicht: „It´s not about traffic, but it´s about reach“, hat uns Neil Bates erklärt. Die Maßstäbe für die Messung solcher Wirkungen wären aber wohl erst noch gemeinsam zu finden und abzustimmen.

Neben den beeindruckenden Vorstellungen der vielfältigen Social-Media-Aktivitäten aus Wien (Christoph Sonnlechner), Bilbao (Anabella Arahuentes Barroso) oder Polen (Anna Sobczak) war Crowdsourcing das beherrschende Thema unseres zweiten Tages, mit beachtlichen Ergebnissen auch aus Dänemark (Nanna Floor Clausen) und der Schweiz (Nicole Graf). „Think, think, think Images“ war hier der Appell von Neil Bates, wobei die vorgestellten Gaming-Elemente die Motivation zum Mitmachen sicher deutlich erhöhen können.

Aber Crowdsourcing oder auch „Adressed Sourcing“ (Karsten Kühnel) erfordert wie jede kollaborative Erschließung, das ist wohl ziemlich deutlich geworden, vor allem abgestimmte Normen und Standards. Ohne Editionsrichtlinien geht es nicht, denn es geht immer um Daten, die anschließend nachgenutzt, ausgewertet und geteilt werden sollen. TEI, Linked Open Data und Ontologien waren Begriffe, die in diesem Zusammenhang gefallen sind und die viele vorher vielleicht nicht kannten oder wohl nicht zuerst mit archivischen Social Media Projekten in Verbindung gebracht hätten. Es sind Begriffe aus der Dokumentations- und Informationswissenschaft und vielleicht gerät es nun zum Nachteil, dass die Archive diesen wichtigen Bereich ihres Faches lange aus dem Blick verloren hatten.

Auch für Twitter, Facebook und Co. sind Guidelines wichtig, interne Regeln für die externe Kommunikation. Und in vielen Verwaltungen endet das Archiv 2.0 noch an der Pressestelle 1.0. Und schließlich scheinen auch die rechtlichen Fragen der Nachnutzung von nutzergenierten Metadaten noch längst nicht ausreichend geklärt zu sein.

Das Bild, das mich in den beiden Tagen aber am nachdenklichsten gestimmt hat, waren die bunten Schlafsäcke in der ehrwürdigen Rotunde der US National Archives. Dieses Beispiel von Kate Theimer für die neue Mission der Archive hat mir noch einmal bewusst gemacht, dass die Offenen Archive unseres Tagungsbanners vor allem Archive der offenen Türen sein müssen. Das Offene Archiv 2.0 macht nicht nur seine Arbeitsweise über Facebook und Twitter sichtbar oder gibt seine Daten frei für semantische Verknüpfungen – es öffnet vor allem seine wirklichen Türen, agiert zuerst in der analogen Welt offen und einladend – und darf sich keinesfalls hinter Posts und Tweets verstecken.

Von Köln vielleicht einmal abgesehen, werden Archive in Deutschland auf längere Zeit vor allem noch analoge Archive sein, keine digitalen. Bitte lassen Sie uns daher bei aller Begeisterung für die Sozialen Medien nicht vergessen, dass die Kommunikation mit dem Nutzer auch, immer und zuerst im persönlichen Gespräch stattfinden muss.

Ich freue mich nun auf die Schlussdiskussion.

Die digitale Herausforderung im Spiegel der aktuellen deutschen Archivgesetzgebung

Wie ist ist bzw. wie wird in der Archivgesetzgebung der Länder verankert, dass auch digitale Unterlagen als Archivgut an zusehen sind und dementsprechend zu behandeln sind? Mit dieser wichtigen Thematik hat sich Martins Wiech vom LAV NRW beim Deutsch-Niederländischen Archivsymposium im Herbst 2013 beschäftigt. Auch dieser Beitrag wurde in der letzten Archivpflege 80/2014 veröffentlicht.

Wie ist ist bzw. wie wird in der Archivgesetzgebung der Länder verankert, dass auch digitale Unterlagen als Archivgut an zusehen sind und dementsprechend zu behandeln sind? Mit dieser wichtigen Thematik hat sich Martins Wiech vom LAV NRW beim Deutsch-Niederländischen Archivsymposium im Herbst 2013 beschäftigt. Auch dieser Beitrag wurde in der letzten Archivpflege 80/2014 veröffentlicht.

Die digitale Herausforderung im Spiegel der aktuellen deutschen Archivgesetzgebung

von Martina Wiech

„Variatio delectat?“ Mit dieser Frage hat Rainer Polley 1991 einen Aufsatz überschrieben, in dem er die bis dahin erlassenen Archivgesetze des Bundes und der Länder verglich.[1] Die Landschaft der deutschen Archivgesetze ist in der Tat sehr vielfältig, zumal dann, wenn man neben den staatlichen Gesetzen des Bundes und der Länder auch noch die archivrechtlichen Bestimmungen der Kirchen mit in den Blick nimmt. Allen gemeinsam ist die Entstehung in den 80er- und 90er-Jahren sowie ihre generelle Konstruktion als Spezialgesetze zur Datenschutzgesetzgebung. Diese entwickelte sich in Deutschland vornehmlich in Reaktion auf das 1983 vom Bundesverfassungsgericht als Grundrecht anerkannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die staatlichen Archivgesetze des Bundes und der Länder, auf die sich dieser Beitrag konzentriert, traten zwischen 1987 (Baden-Württemberg) und 1997 (Mecklenburg-Vorpommern) erstmals in Kraft. Sie entstammen damit einer Zeit, der elektronische Unterlagen grundsätzlich nicht fremd waren. So erwähnte das nordrhein-westfälische Archivgesetz vom 12.6.1989 in § 3 Abs. 4 etwa „programmgesteuerte mit Hilfe von ADV-Anlagen geführte Datenbestände“.[2] Dem damaligen Erfahrungshorizont entsprechend hatte man dabei aber wohl überwiegend in Rechenzentren betriebene Datenbanken und Großrechnerverfahren im Blick. Der Siegeszug der PCs in den öffentlichen Verwaltungen setzte in den Anfangsjahren der deutschen Archivgesetzgebung gerade ein. E-Government und Internet dagegen waren für den Alltag der öffentlichen Verwaltungen in den „Kindertagen“ der deutschen Archivgesetze noch lange ferne Zukunftsmusik.

In größerem Umfang begann man im deutschen Archivwesen seit Ende der 90er-Jahre einen Anpassungsbedarf der Archivgesetze an veränderte Rahmenbedingungen zu konstatieren.[3] Die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (ARK), das zweimal jährlich tagende Koordinierungsgremium der staatlichen Archivverwaltungen in Deutschland, erkannte den Regelungsbedarf. Sie beauftragte deshalb im März 2001 ihre Arbeitsgruppen „Archive und Recht“ und „Elektronische Systeme in Justiz und Verwaltung“, ein Entwurfspapier mit Formulierungsvorschlägen für gesetzliche Regelungen zur Archivierung digitaler Unterlagen zu erstellen. Dieses 2003 von den Arbeitsgruppen fertig gestellte und 2004 von der ARK genehmigte Papier diente für die folgenden Novellierungen bestehender Archivgesetze als wichtige Richtschnur.[4] Die folgende Darstellung orientiert sich an den in den ARK-Empfehlungen beschriebenen Problemfeldern und stellt parallel dazu Beispiele für die Umsetzung in den in jüngster Zeit novellierten Archivgesetzen vor.

Einen wichtigen Regelungsbedarf sahen die Verfasser der ARK-Empfehlungen in einer veränderten Legaldefinition des Unterlagenbegriffs. Die deutschen Archivgesetze definieren den Unterlagenbegriff über eine Aufzählung verschiedener Träger bzw. Speichermedien und Unterlagenarten. Die Aufzählung war zwar in vielen Archivgesetzen bewusst offen gelassen worden, und man hatte versucht, andere, noch unbekannte Speicherungsformen definitorisch zu erfassen. In der Praxis ergaben sich jedoch Anwendungsprobleme, insbesondere bei solchen Archivgesetzen, die den eng gefassten Begriff des „maschinenlesbaren Datenträgers“ verwendeten. Die Verfasser der ARK-Empfehlungen schlugen deshalb vor, die definitorische Umschreibung von Speicherform und Datenträger zu vermeiden, aber die bisherige beispielhafte Aufzählung beizubehalten, um den anbietungspflichtigen Stellen eine praktische Vorstellung der anzubietenden Unterlagen zu ermöglichen.

§ 2 Abs. 1 Archivgesetz NRW[5]

„Unterlagen nach § 1 sind Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind.“

§ 2 Abs. 1 Satz 2-4 Bremisches Archivgesetz[6]

„Unterlagen sind Aufzeichnungen unabhängig von ihrer Speicherform. Dazu gehören insbesondere Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Drucksachen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente. Unterlagen sind auch elektronische Aufzeichnungen sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind.“

Beratungskompetenz der Archive

Die meisten deutschen Archivgesetze sahen bereits 2004 die Beratung der Verwaltung zu Fragen der Schriftgutorganisation und/oder Bestandserhaltung als eine Aufgabe der Archive. Die Beratungstätigkeit wurde dabei jedoch vielfach als eine Kann-Aufgabe dargestellt und nicht spezifisch mit Blick auf die Konzeption und Einführung elektronischer Systeme formuliert. Dadurch konnte bei anbietungspflichtigen Stellen der Eindruck entstehen, dass sich die Beratungskompetenz der Archive auf die konventionelle Schriftgutverwaltung beschränke. Archive wurden häufig nicht oder zu spät in die Konzeption und Einführung von Systemen einbezogen. Die Verfasser der ARK-Empfehlungen schlugen daher die Einführung einer gesetzlichen Pflicht für die anbietungspflichtigen Stellen vor, das zuständige Archiv in die Entwicklung oder Fortentwicklung eines Systems einzubeziehen.

Beispiele für die Umsetzung

§ 3 Abs. 5 Archivgesetz NRW

„Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das Landesarchiv die Behörden, Gerichte und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes bei der Verwaltung, Aufbewahrung und Sicherung ihrer Unterlagen. Die obersten Landesbehörden stellen sicher, dass die anbietenden Stellen in ihrem Geschäftsbereich die in Absatz 4 genannten Austauschformate beachten. Das gilt sowohl bei der Planung, vor der Einführung und bei wesentlichen Änderungen von IT-Systemen, die zu nach § 2 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 1 anzubietenden elektronischen Dokumenten führen. Soweit hiervon ausnahmsweise abgewichen werden soll, ist bereits vor der geplanten Nutzung anderer Formate und Techniken Einvernehmen mit dem Landesarchiv zu erzielen, um die spätere Übernahme des Archivgutes sicherzustellen. Dies entfällt, wenn Formate oder Techniken eingesetzt werden, die nach einem Verfahren nach Artikel 91 c Absatz 2 GG (Länderübergreifende Standards) abgestimmt sind.“

§ 4 Abs. 3 Hessisches Archivgesetz[7]

„Das Hessische Landesarchiv berät die in § 2 Abs. 3 und 6 genannten Stellen im Rahmen seiner Zuständigkeit bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf die spätere Archivierung. Diese Stellen beteiligen das Hessische Landesarchiv bei der Einführung und Änderung technischer Systeme zur Erstellung und Speicherung digitaler Unterlagen. Die Beratungstätigkeit erstreckt sich auch auf die nicht staatlichen Archive im Rahmen der Archivpflege.“

Übergabe von Datenbanken

Die Verfasser der ARK-Empfehlungen sahen zudem dringenden Regelungsbedarf hinsichtlich der Anbietung und Übernahme von Datenbankdaten. Zwar kannten einige Archivgesetze 2004 bereits „maschinenlesbar gespeicherte Informationen“ bzw. nannte das nordrhein-westfälische Archivgesetz die bereits erwähnten „mit Hilfe von ADV-Anlagen geführten Datenbestände“. Diese Definitionen waren jedoch viel zu eng und sahen zudem keine Regelungen für laufend geführte Datenbanken, insbesondere solche ohne Historie, vor. Die ARK-Empfehlungen schlugen daher vor, die grundsätzliche Anbietungspflicht auch für laufend geführte Datenbanken gesetzlich zu verankern, dabei jedoch die Übergabemodalitäten nicht abschließend gesetzlich zu regeln, sondern auf untergesetzliche Verwaltungsvorschriften zu verweisen.

Beispiele für die Umsetzung

§ 4 Abs. 1 Archivgesetz NRW

„Die Behörden, Gerichte und sonstigen Stellen des Landes haben dem Landesarchiv alle Unterlagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen. Die Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen. Unabhängig davon sind alle Unterlagen spätestens dreißig Jahre nach ihrer Entstehung dem Landesarchiv anzubieten, sofern keine anderen Rechtsvorschriften längere Aufbewahrungsfristen bei den anbietungspflichtigen Stellen festlegen. Dem Landesarchiv ist auf Verlangen zur Feststellung der Archivwürdigkeit Einsicht in die Unterlagen und die dazu gehörigen Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Information und deren Nutzung notwendig sind, zu gewähren. Elektronische Unterlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen, sind ebenfalls zur Archivierung anzubieten.“

§ 4 Abs. 3 Archivgesetz NRW

„Das Landesarchiv regelt die Anbietung und Übernahme von Unterlagen im Benehmen mit den anbietungspflichtigen Stellen.“

§ 9 Hessisches Archivgesetz

„Digitales Archivgut

(1) Bei der Übernahme von digitalen Unterlagen sind Auswahlkriterien und technische Kriterien, insbesondere das Format von Primär- und Metadaten und die Form der Übermittlung, von dem zuständigen Archiv mit Zustimmung der abgebenden Stelle vorab festzulegen.

(2) Bei digitalen Unterlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen, legt das zuständige Archiv die Form der Anbietung und die Zeitabstände der Übergabe mit Zustimmung der abgebenden Stelle vorab fest.“

§ 3 Abs. 2 Bremisches Archivgesetz

„Zur Übernahme anzubieten sind auch Unterlagen, die

[…]

3. elektronische Daten enthalten, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen.“

§ 3 Abs. 3 Bremisches Archivgesetz

„Art und Umfang der zu archivierenden Unterlagen können vorab zwischen dem Staatsarchiv und der abliefernden Stelle vereinbart werden. Für Datenbestände, die mit Hilfe von automatischen Datenverarbeitungsanlagen geführt werden, sind Art und Umfang sowie die Form der Übermittlung der zu archivierenden Daten vorab festzulegen. Datenbestände, die aus verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend vorgehalten werden, sind nicht anzubieten. […]“

Authentizität und Integrität der Unterlagen bis zur Übergabe bzw. von Übergabe an

Die ARK-Empfehlungen behandelten mit diesem Themenfeld einen Bereich, der nicht allein archivrechtlich zu regeln ist. Anforderungen an die Beweiskraft elektronischer Unterlagen vor wie nach der Übernahme ins Archiv sind Gegenstand anderer Gesetze und Normen (z.B. Signaturgesetz, TR-ESOR-Richtlinie, geplante Norm DIN 31647). Mit Blick auf die Archivgesetze erachteten die Verfasser der ARK-Empfehlungen solche Regelungen als notwendig, die den Archiven grundsätzlich die Migration elektronischer Unterlagen auf andere Träger und in andere, langzeitstabile Formate erlauben. Regelungen zur Erstellung von Ersatzmedien und zur Abweichung vom „Originalzustand“ enthielten bereits damals zahlreiche Archivgesetze. Die Diskussion um die 2003 vom sächsischen Rechnungshof geäußerte Empfehlung zur Ersatzdigitalisierung umfangreicher Teile des Archivguts zeigte jedoch die Ambivalenz derartiger Regelungen.[8] Hauptaufgabe der Archivgesetznovellierungen der letzten Jahre war es daher, im Gesetzestext sowohl die Möglichkeit zur Übertragung auf andere Träger und in andere Formate vorzusehen, die Entscheidung darüber jedoch ausschließlich an die archivfachliche Notwendigkeit solcher Maßnahmen zu knüpfen.

Beispiele für die Umsetzung

§ 5 Abs. 2 Archivgesetz NRW

„Archivgut ist auf Dauer sicher zu verwahren. Es ist in seiner Entstehungsform zu erhalten, sofern keine archivfachlichen Belange entgegenstehen. Es ist nach archivfachlichen Erkenntnissen zu bearbeiten und vor unbefugter Nutzung, vor Beschädigung oder Vernichtung zu schützen. […]“

§ 11 Abs. 2 Hessisches Archivgesetz

„Sofern es unter archivfachlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist, können die öffentlichen Archive die im Archivgut enthaltenen Informationen auch in anderer Form archivieren und die Originalunterlagen ausnahmsweise löschen oder vernichten. Darüber ist ein Nachweis zu führen.“

Kosten der Übernahme

Die Verfasser der ARK-Empfehlungen erwarteten angesichts der für die Übernahme notwendigen Migrationen einen höheren Kostenaufwand als bei konventionellen Unterlagen. Kostenregelungen für die Anbietung und Übernahme von Unterlagen sind jedoch damals wie heute als Verwaltungsinnenrecht nicht gesetzlich geregelt. Archivgesetzlich müssen entsprechende untergesetzliche Vorschriften, die z. B. in Aussonderungsvorschriften enthalten sein können, allerdings durch eine klare Abgrenzung der Verantwortungssphären von anbietungspflichtiger Stelle und Archiv unterfüttert werden.

Beispiele für die Umsetzung

Archivgesetz NRW § 2 Abs. 3-5

„(3) Archivgut sind alle, gegebenenfalls nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen in das Archiv übernommenen archivwürdigen Unterlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 und Absatz 2.

(4) Zwischenarchivgut sind Unterlagen, deren Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelaufen sind, deren Archivwürdigkeit noch nicht festgestellt wurde und die vom zuständigen Archiv vorläufig übernommen wurden. Das Verfügungsrecht verbleibt bei der abliefernden Stelle.

(5) Vorarchivgut sind Unterlagen, die dauerhaft aufzubewahren sind, oder deren Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelaufen sind und die als archivwürdig bewertet und übernommen worden sind. Das Verfügungsrecht liegt bei dem zuständigen Archiv. Es gelten die Normen des Archivgesetzes.“

Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Archivgesetz[9]

„3.5 Die Kosten der erforderlichen Verpackung und Verschnürung des Archivgutes und des Transportes oder der postalischen Versendung zu dem im Landesarchiv jeweils zu-ständigen Staatsarchiv trägt die anbietungspflichtige Stelle. Bei elektronischen Unterlagen gilt dies entsprechend für die Kosten der Konvertierung bzw. Migration in das vom Landesarchiv vorgegebene Speicherformat und Speichermedium sowie für die Übermittlung dieser Unterlagen an das Landesarchiv.“

Bereitstellung von Findmitteln und Archivgut in öffentlich zugänglichen Netzen

Die bislang referierten ARK-Empfehlungen befassten sich auftragsgemäß nur mit Fragen der Anbietung und Archivierung von elektronischen Unterlagen, nicht jedoch mit neuen Fragestellungen auf dem Gebiet der elektronischen Bereitstellung von Archivgut. Ohne Zweifel hat sich aber der archivische Alltag auch durch neue Formen der Bereitstellung im Internet seit Inkrafttreten der ersten Archivgesetze Ende der 80er-Jahre enorm verändert. Die Retrokonversion und Digitalsierung von analogen Findmitteln und Archivgut sowie daraus resultierenden Möglichkeiten zur Bereitstellung von Findmitteln und digitalisertem Archivgut im Netz warfen neue rechtliche Fragen auf. Die ARK verabschiedete deshalb 2007 ein erneut von der Arbeitsgruppe „Archive und Recht“ erstelltes Gutachten, das sich ausführlich mit den Möglichkeiten und Grenzen der „Bereitstellung elektronischer Findmittel in öffentlich zugänglichen Netzen“ befasste.[10]

Mit der Retrokonversion von Findmitteln und deren Präsentation im Internet rückte die Veröffentlichung erstmals stärker in den archivrechtlichen Fokus. Sie kann durch ihre Zielrichtung auf eine nicht näher spezifizierte allgemeine Öffentlichkeit von der archivrechtlichen Nutzung als einer individuellen, durch Antrag legitimierten Zugangsform unterschieden werden. Einige jüngere Archivgesetze benennen die Veröffentlichung von Archivgut deshalb explizit als Aufgabe der Archive und definieren deren Schranken. Im nordrhein-westfälischen Archivgesetz von 1989 fehlte eine solche Befugnisnorm noch, was 2005 vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu Recht bemängelt wurde.[11]

Beispiele für die Umsetzung

§ 8 Archivgesetz NRW

„Das Landesarchiv ist berechtigt, Archivgut sowie die dazugehörigen Findmittel unter Wahrung der schutzwürdigen Belange Betroffener zu veröffentlichen. § 6 Absatz 2 sowie § 7 Absatz 1 bis 4 gelten entsprechend.“[12]

§ 8 Abs. 1 Bremisches Archivgesetz

„Um der Öffentlichkeit den Zugang zu historischen und familienkundlichen Unterlagen zu ermöglichen oder zu erleichtern, ist das Staatsarchiv berechtigt, Archivgut, Reproduktionen von Archivgut und die dazugehörigen Findmittel im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben zu veröffentlichen. Durch die Veröffentlichung dürfen keine überwiegenden schutzwürdigen Belange Betroffener oder Dritter beeinträchtigt werden; insoweit sind insbesondere auch die Art, die Form und die Zugänglichkeit der Publikation zu berücksichtigen. § 7 gilt entsprechend.“

Interessant ist an dieser Stelle auch ein Blick auf vergleichbare Überlegungen im Kontext der Schweizer Archivgesetzgebung. Beat Gnädinger und Eliane Schlatter berichteten 2012 auf der Frühjahrstagung der Fachgruppe 1 des VdA in Speyer über ein neues Schutzfristenmodell für den Kanton Zürich.[13] Dieses sieht absolute Schutzfristen zwischen 30 und 120 Jahren nach Entstehung der Unterlagen für die freie Zugänglichkeit, d. h. also die mögliche Veröffentlichung von Archivgut mit personenbezogenen Daten vor und unterscheidet sie von den weiterhin geltenden relativen Schutzfristen und einer möglichst liberalen Zugangsgewährung auf Antrag. Eine absolute Schutzfrist von max. 120 Jahren für die Veröffentlichung personenbezogenen Archivguts mag für einige Kolleginnen und Kollegen sehr lang klingen und wäre in dieser Form wahrscheinlich auch in Deutschland schwer durchsetzbar. Ein Bedarf an ebenso klaren wie strengen Regelungen für die Veröffentlichung von personenbezogenen Angaben im Internet ist aber nicht zu leugnen. Dies gilt umso mehr, wenn man an die Weiterentwicklung vorhandener Internetangebote in Richtung Semantic Web denkt, was z. B. für die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) eindeutig als Ziel definiert ist. In einer Semantic Web-Struktur kann auch eine vermeintlich „harmlose“ Angabe im online veröffentlichten Archivgut durch die Verknüpfung mit anderen Web-Inhalten eine ursprünglich vom Archiv nicht erwartete rechtliche Brisanz erlangen.

Wie geht es weiter?

Im Bund und in vielen Ländern steht eine umfassende Novellierung der Archivgesetze noch aus. Aktuell wird etwa über ein neues sächsisches Archivgesetz beraten, und die Überarbeitung des baden-württembergischen Archivgesetzes wurde bereits angekündigt.[14] Im Bund soll nach einer kleinen Novellierung 2013[15], die sich auf Pflichtregistrierung von Kinofilmen beschränkte, in der kommenden Legislaturperiode ein neuer Anlauf zu einer umfassenden Gesetzesreform gemacht werden. Insgesamt kann man aber konstatieren, dass das Alter eines Archivgesetzes nicht zwingend etwas darüber aussagen muss, wie ein Archiv die Herausforderungen des digitalen Zeitalters meistert. Zum Beispiel kann eine (allerdings noch nicht abschließend rechtskräftige) Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe über den Umgang mit E-Mails des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus[16] als ein großer Erfolg des baden-württembergischen Archivgesetzes gewertet werden, das im Wesentlichen seit Ende der 80er-Jahre unverändert in Kraft ist. Dennoch ist natürlich eine Anpassung aller Archivgesetze äußerst wünschenswert.

Mit der Novellierung ist es aber nicht getan. Man braucht keine archivische Kristallkugel, um vorauszusehen, dass in Nordrhein-Westfalen z. B. nicht wieder 21 Jahre vergehen werden, ehe weitere Änderungen in den archivischen Rahmenbedingungen neue Anpassungen erfordern. Insofern ist die in vielen deutschen Ländern übliche Befristung von Gesetzen nicht nur ein Instrument des Bürokratieabbaus, sondern auch eine realistische Einschätzung der Tragweite von aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Angesichts des Fristablaufs des aktuellen nordrhein-westfälischen Archivgesetzes am 30.9.2014 laufen derzeit erste Gespräche über einen möglichen Novellierungsbedarf an.

Das vorläufige persönliche Fazit der Autorin über drei Jahre neues nordrhein-westfälisches Archivgesetz im Hinblick auf die digitale Herausforderung ist überwiegend positiv. Die auf der Basis der ARK-Empfehlungen neu bearbeiteten Bestimmungen haben sich bewährt und müssen nur in Einzelheiten angepasst werden. Vier Punkte sind aufzugreifen:

- Im Umgang mit der Anbietung laufend aktualisierter elektronischer Unterlagen haben sich bei einzelnen anbietungspflichtigen Stellen Fragen bezüglich der Aktualität der dem Archiv übergebenen Informationen ergeben. Die Archivierung von Datenbankschnitten führt in aller Regel dazu, dass auch tagesaktuelle Informationen an das Archiv übergeben werden. In der Behördenberatung sind in diesem Punkt der Hinweis auf die mögliche Übernahme von Vorarchivgut und die Geltung der archivgesetzlichen Schutzfristen gefragt. Im Archivgesetz NRW könnte evtl. ein klarstellender Hinweis hilfreich sein.

- Die Archivierung elektronischer Unterlagen stellt insbesondere kleinere Archive vor große Herausforderungen, die sie alleine nicht bewältigen können. § 10 Abs. 2 ArchivG NRW ermöglicht es den kommunalen Archiven, ihrer Aufgabe durch Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder Übertragung auf eine für Archivierungszwecke geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder durch Übergabe ihres Archivguts zur Archivierung in einem anderen öffentlichen, nichtstaatlichen Archiv nachzukommen. Hier bleibt zu prüfen, ob diese Regelungen den Anforderungen einem elektronischen Archiv in gemeinsamer Trägerschaft in allen Punkten genügen können.

- Als Spezialgesetze regeln die Archivgesetze Fragen der Archivierung abschließend. Den anbietungspflichtigen Stellen sind sie jedoch oftmals nicht oder nur vage bekannt. Sie sind mit den spezialgesetzlichen Vorschriften für ihren Verwaltungsbereich meist viel vertrauter. Mit der erfolgreichen Novellierung des Archivgesetzes NRW ist deshalb nur die halbe Arbeit getan. Die Archivarinnen und Archivare des Landesarchivs setzen sich vielmehr weiterhin in mühevoller Detailarbeit dafür ein, dass bestehende Kollisionen zwischen Gesetzen, insbesondere die Anbietungspflicht unterlaufende Löschvorschriften, aufgelöst werden und nach Möglichkeit keine neuen Kollisionen entstehen.

- Schließlich sind für die nordrhein-westfälische Landesverwaltung trotz der jetzt drei Jahre zurückliegenden Novellierung des Archivgesetzes weiterhin Defizite im Bereich der untergesetzlichen Vorschriften zu konstatieren. Eine für alle Ressorts geltende Verwaltungsvorschrift zur Aussonderung, die nach niedersächsischem Vorbild u. a. auch Kostenfragen regelt, wäre sehr wünschenswert, ist aber angesichts widerstreitender Ressortinteressen in der Landesverwaltung faktisch nur schwer durchsetzbar. Bis auf weiteres wird es bei punktuellen, ressortspezifischen Verwaltungsvorschriften zur Aussonderung bleiben müssen. Hier gilt es v. a., vorhandene Regelungen so anzupassen, dass sie auch auf die Aussonderung elektronischer Unterlagen Anwendung finden können. Das Werben für die Anpassung vorhandener Verwaltungsvorschriften bewegt sich dabei in einem Grenzbereich zwischen archivrechtlicher Arbeit und aktiver Behördenberatung.

Damit sind wir am Schluss des Beitrags bei einer aus dem Bereich der konventionellen Unterlagen bereits hinlänglich bekannten Frage angelangt, nämlich der nach der Durchsetzungsfähigkeit des Archivgesetzes, das nach wie vor keine Sanktionen für die Nichteinhaltung seiner Bestimmungen vorsieht (was im Übrigen kein deutsches Archivgesetz tut). Drei Jahre Praxis erlauben noch keine abschließende Beurteilung, ob die geltenden Regelungen eine geeignete Basis zur Sicherung der elektronischen Überlieferung bieten oder eher ein „zahnloser Tiger“ sind. Entscheidend sind dafür auch weniger die gesetzlichen Regelungen als vielmehr die Qualität der archivischen Behördenberatung. Hier kommt es drauf an, ‚am Ball zu bleiben‘ und sich in der Landesverwaltung als kompetenter Gesprächspartner bekannt zu machen. Die gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen können für diese wichtige Daueraufgabe nur den juristischen Rahmen bieten.

Dr. Martina Wiech

Landesarchiv NRW, Fachbereich Grundsätze

martina.wiech@lav.nrw.de

[1] Rainer Polley, Variatio delectat? – Die Archivgesetze von Bund und Ländern im Vergleich, in: Archivgesetzgebung in Deutschland, hrsg. v. Rainer Polley, Marburg 1991, S. 21-48.

[2] Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen – ArchivG NW) vom 16. Mai 1989 (GV. NW. S. 302; geändert durch Artikel 69 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005, GV. NRW. S. 306, in Kraft getreten am 28. April 2005; geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009, GV. NRW. S. 875, in Kraft getreten am 24. Dezember 2009).

[3] So fand z. B. die erste Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ im März 1997 in Münster statt. Die Tagungsbeiträge von 1997 bis heute sind online zugänglich unter http://www.staatsarchiv.sg.ch/home/auds.html (Stand: 19.12.2013, gilt ebenfalls für alle nachfolgenden Hinweise auf Internetseiten).

[4] Die Empfehlungen sind auf der beim Bundesarchiv betriebenen Website der ARK verfügbar unter: http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/abteilungen/abtg/g1/2004_ag_archive_und_recht_archivgesetze.pdf.

[5] Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen – ArchivG NRW) vom 16. März 2010, GV. NRW. S. 188, in Kraft getreten am 1. Mai 2010; geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 31), in Kraft getreten am 7. Februar 2013.

[6] Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Bremen (Bremisches Archivgesetz – BremArchivG –) vom 7. Mai 1991 (Brem.GBl. S. 159) Sa BremR 224-c-1. Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 21. 5. 2013 (Brem.GBl. S. 166).

[7] Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26. November 2012, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Archivwesens und des Pflichtexemplarrechts vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458).

[8] Rechnungshof des Freistaates Sachsen, Jahresbericht 2003, S. 101ff., online verfügbar unter http://www.rechnungshof.sachsen.de/jb2003/jb2003.pdf.

[9] RdErl. d. StK v. 24.10.2006 – 201-56 201 (Nds.MBl. Nr.38/2006 S.959) – VORIS 22560 –.

[10] Die Empfehlungen sind auf der beim Bundesarchiv betriebenen Website der ARK verfügbar unter: http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/ark/20070320_veroeffentlichungsgrundsaetze_ark.pdf.

[11] Siebzehnter Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2005, S. 136 f. Im Internet verfügbar unter https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Berichte/Inhalt/17_DIB/17__Datenschutz-_und_Informationsfreiheitsbericht.pdf.

[12] Satz 2 verweist auf die Geltung der Versagensgründe für die archivische Nutzung (§ 6 Abs. 2) und der Schutz- und Sperrfristen (§ 7 Abs. 1-4).

[13] Beat Gnädinger und Eliane Schlatter, Individuelle und öffentliche Interessen in Konkurrenz. Die neue Schutzfristenregelung des Kantons Zürich – Ausgangslage und Lösungsansatz, in: Schutzwürdig. Zu Aspekten des Zugangs bei Archivgut. Beiträge der Frühjahrstagung der Fachgruppe Staatliche Archive des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. am 23. April 2012 in Speyer, hrsg. von Elsbeth Andre und Clemens Rehm, Koblenz 2013 (Unsere Archive Beiheft 3), S. 9-17.

[14] Gesetzentwurf der Sächsischen Staatsregierung zur Änderung des Archivgesetzes vom Juni 2012, Drucksache 5/9386: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9386&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1.

[15] Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz – BArchG) vom 06. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1888).

[16] VG Karlsruhe Urteil vom 27.5.2013, 2 K 3249/12.

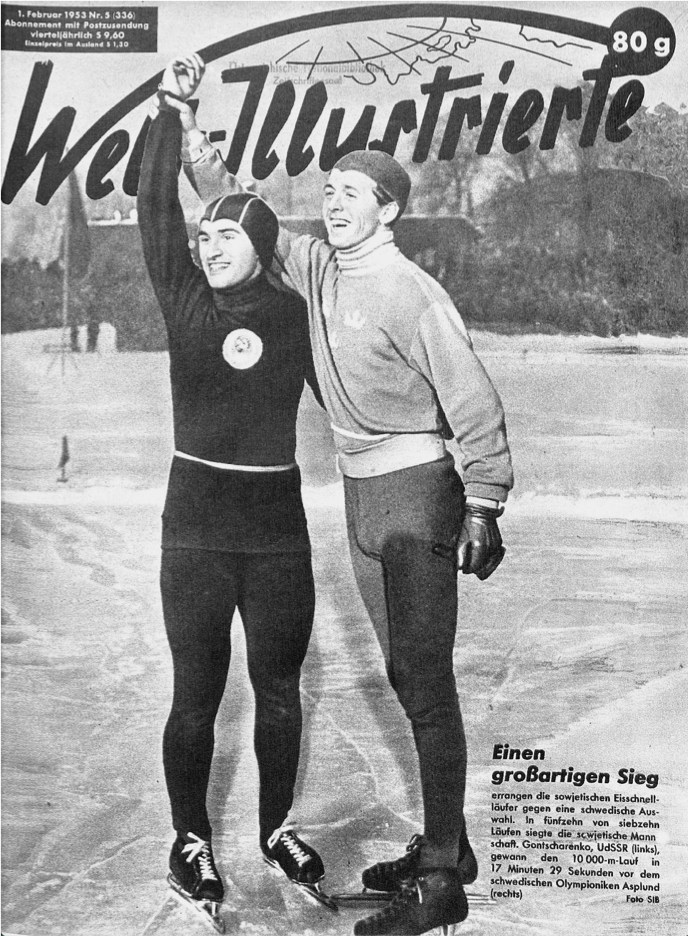

„War of Pictures “. Press Photography in Austria 1945-1955

1945 wurde Österreich von den alliierten Truppen befreit und innerhalb der Staatsgrenzen Österreichs, die bis 1938 bestanden hatten, in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Kriegsende, heimkehrende Soldaten, Zerstörung, Wiederaufbau und Verschärfung der politischen Fronten im Kalten Krieg sind die zentralen Themen des Jahrzehnts, die in der illustrierten Presse zunehmend bilderreicher in Szene gesetzt werden.

Über Österreich bricht förmlich eine multiperspektivische Bilderflut herein, betreibt doch jede Besatzungsmacht einen eigenen Bilderdienst und eigene Publikationskanäle. Besonders der amerikanische Information Services Branch (ISB, ab 1950: USIS: United States Information Service) verfügt über ausreichend finanzielle Mittel, um seinen Bilderdienst, die sogenannte Pictorial Section, zunehmend auszubauen und zu professionalisieren. Die offensive Kulturpolitik der Amerikaner, die in dem Schlagwort „Coca-Colonisation“ (Wagnleitner) trefflich zum Ausdruck kommt, ist auch in der Medienpolitik spürbar und nicht zuletzt auf der Ebene der visuellen Massenkommunikation nachvollziehbar.

Yoichi Okamoto (3. v.R.), Leiter der Pictorial Section, bei einer Besprechung mit seinen Mitarbeitern im Büro des Wiener Kurier, 1952

Erstmals sollen in dem Forschungsprojekt alle MitarbeiterInnen der alliierten Bilderdienste sowie selbstständige österreichische PressefotografInnen dieser Ära ermittelt, die Organisationsstruktur der Bilderdienste beschrieben, das Zusammenspiel von nationalen und internationalen Bildagenturen dokumentiert und die Vertriebswege von Pressefotografie analysiert werden.

Zentrales Augenmerk wird dabei auf die von 1945 bis 1955 tätige Pictorial Section der amerikanischen ISB gelegt. Diese Schwerpunktsetzung folgt der These, dass die amerikanische Bildpublizistik bzw. die vom amerikanischen Pressefotografen Yoichi R. Okamoto geleitete Pictorial Section der ISB als zentraler Motor für die österreichische Pressefotografie fungierte. An der Pictorial Section lässt sich zudem paradigmatisch ein Wandel in der Wertschätzung des journalistischen Bildes und damit einhergehend eine Professionalisierung desselben aufzeigen. Aufgrund der guten Quellenlage ist daher ein Blick hinter die Kulissen eines der aktivsten Bilderdienste im Nachkriegsösterreich möglich.

Die quantitative Reichweite des amerikanischen Bilderdienstes lässt sich wie folgt beziffern: Im Jahr 1950 umfasste das gesammelte und archivierte Bildmaterial der Pictorial Section bereits rund 35.000 Negative, das der illustrierten Presse in Österreich unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Rund 16.000 Negative sind bis heute als geschlossener Bestand des Bildarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek erhalten geblieben.

Ein weiteres für das Forschungsprojekt definiertes Ziel ist die Erhebung der von 1945-1955 tätigen PressefotografInnen. Biografische Daten zu österreichischen PressefotografInnen, darunter Alfred Cermak, Albert Hilscher, Fritz Kern, Max Fibinger, Fred Riedmann, die Gebrüder Basch u.v.m., münden in eine kollektivbiografische Studie, bei der insbesondere der Aspekt von ideologischen Kontinuitäten zwischen Vor- und Nachkriegszeit herausgearbeitet werden soll. Ein Schwerpunkt des Forschungsprojekts liegt schließlich in der Untersuchung des Publikationskontextes der Pressebilder. Anhand von Fallstudien wird mit Hilfe von Text-Bild-Analysen gezeigt, wie sich der Kalte Krieg auf bildsprachlicher Ebene als „war of pictures“ in der Tageszeitung „Wiener Kurier“ und den illustrierten Wochenzeitschriften „Wiener Bilderwoche“, „Große Österreich Illustrierte“, „Wiener Illustrierte“ und „Welt-Illustrierte“ manifestiert.

Das Forschungsvorhaben ist an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen wie Medien- und Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Kulturwissenschaft, Semiotik und Kunstgeschichte angesiedelt. Methodisch werden Ansätze aus der modernen Journalismusforschung und der Kultursemiotik synthetisiert, um gleichermaßen auf die Organisationsstrukturen, die handelnden AkteurInnen und die bildjournalistischen Produkte fokussieren zu können. Diesem multiperspektivischen Vorgehen entspricht auch die geplante Verschränkung von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden. Biografische Hinweise zu österreichischen PressefotografInnen der Nachkriegszeit sind herzlich willkommen.

Institution: Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien

Thema: „War of Pictures“. Pressefotografie in Österreich 1945-1955

Projektleiter: Prof. Fritz Hausjell

Laufzeit: Februar 2014 bis Januar 2017

Kontakt: marion.krammer@univie.ac.at, margarethe.szeless@univie.ac.at

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/05/05/war-of-pictures-press-photography-in-austria-1945-1955/

„War of Pictures “. Press Photography in Austria 1945-1955

1945 wurde Österreich von den alliierten Truppen befreit und innerhalb der Staatsgrenzen Österreichs, die bis 1938 bestanden hatten, in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Kriegsende, heimkehrende Soldaten, Zerstörung, Wiederaufbau und Verschärfung der politischen Fronten im Kalten Krieg sind die zentralen Themen des Jahrzehnts, die in der illustrierten Presse zunehmend bilderreicher in Szene gesetzt werden.

Über Österreich bricht förmlich eine multiperspektivische Bilderflut herein, betreibt doch jede Besatzungsmacht einen eigenen Bilderdienst und eigene Publikationskanäle. Besonders der amerikanische Information Services Branch (ISB, ab 1950: USIS: United States Information Service) verfügt über ausreichend finanzielle Mittel, um seinen Bilderdienst, die sogenannte Pictorial Section, zunehmend auszubauen und zu professionalisieren. Die offensive Kulturpolitik der Amerikaner, die in dem Schlagwort „Coca-Colonisation“ (Wagnleitner) trefflich zum Ausdruck kommt, ist auch in der Medienpolitik spürbar und nicht zuletzt auf der Ebene der visuellen Massenkommunikation nachvollziehbar.

Yoichi Okamoto (3. v.R.), Leiter der Pictorial Section, bei einer Besprechung mit seinen Mitarbeitern im Büro des Wiener Kurier, 1952

Erstmals sollen in dem Forschungsprojekt alle MitarbeiterInnen der alliierten Bilderdienste sowie selbstständige österreichische PressefotografInnen dieser Ära ermittelt, die Organisationsstruktur der Bilderdienste beschrieben, das Zusammenspiel von nationalen und internationalen Bildagenturen dokumentiert und die Vertriebswege von Pressefotografie analysiert werden.

Zentrales Augenmerk wird dabei auf die von 1945 bis 1955 tätige Pictorial Section der amerikanischen ISB gelegt. Diese Schwerpunktsetzung folgt der These, dass die amerikanische Bildpublizistik bzw. die vom amerikanischen Pressefotografen Yoichi R. Okamoto geleitete Pictorial Section der ISB als zentraler Motor für die österreichische Pressefotografie fungierte. An der Pictorial Section lässt sich zudem paradigmatisch ein Wandel in der Wertschätzung des journalistischen Bildes und damit einhergehend eine Professionalisierung desselben aufzeigen. Aufgrund der guten Quellenlage ist daher ein Blick hinter die Kulissen eines der aktivsten Bilderdienste im Nachkriegsösterreich möglich.

Die quantitative Reichweite des amerikanischen Bilderdienstes lässt sich wie folgt beziffern: Im Jahr 1950 umfasste das gesammelte und archivierte Bildmaterial der Pictorial Section bereits rund 35.000 Negative, das der illustrierten Presse in Österreich unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Rund 16.000 Negative sind bis heute als geschlossener Bestand des Bildarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek erhalten geblieben.

Ein weiteres für das Forschungsprojekt definiertes Ziel ist die Erhebung der von 1945-1955 tätigen PressefotografInnen. Biografische Daten zu österreichischen PressefotografInnen, darunter Alfred Cermak, Albert Hilscher, Fritz Kern, Max Fibinger, Fred Riedmann, die Gebrüder Basch u.v.m., münden in eine kollektivbiografische Studie, bei der insbesondere der Aspekt von ideologischen Kontinuitäten zwischen Vor- und Nachkriegszeit herausgearbeitet werden soll. Ein Schwerpunkt des Forschungsprojekts liegt schließlich in der Untersuchung des Publikationskontextes der Pressebilder. Anhand von Fallstudien wird mit Hilfe von Text-Bild-Analysen gezeigt, wie sich der Kalte Krieg auf bildsprachlicher Ebene als „war of pictures“ in der Tageszeitung „Wiener Kurier“ und den illustrierten Wochenzeitschriften „Wiener Bilderwoche“, „Große Österreich Illustrierte“, „Wiener Illustrierte“ und „Welt-Illustrierte“ manifestiert.

Das Forschungsvorhaben ist an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen wie Medien- und Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Kulturwissenschaft, Semiotik und Kunstgeschichte angesiedelt. Methodisch werden Ansätze aus der modernen Journalismusforschung und der Kultursemiotik synthetisiert, um gleichermaßen auf die Organisationsstrukturen, die handelnden AkteurInnen und die bildjournalistischen Produkte fokussieren zu können. Diesem multiperspektivischen Vorgehen entspricht auch die geplante Verschränkung von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden. Biografische Hinweise zu österreichischen PressefotografInnen der Nachkriegszeit sind herzlich willkommen.

Institution: Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien

Thema: „War of Pictures“. Pressefotografie in Österreich 1945-1955

Projektleiter: Prof. Fritz Hausjell

Laufzeit: Februar 2014 bis Januar 2017

Kontakt: marion.krammer@univie.ac.at, margarethe.szeless@univie.ac.at

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/05/05/war-of-pictures-press-photography-in-austria-1945-1955/