von Eugen Pfister Geübte SpielerInnen wissen nur zu genau, was sie erwartet, wenn sie in...

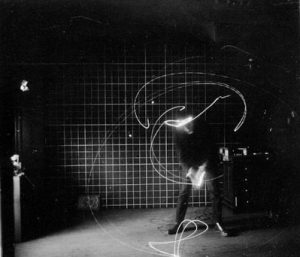

Sport und Fotografie in den USA zwischen den Weltkriegen

Stellenanzeige: wiss. Hilfskraft für Editionsprojekt an der HAB Wolfenbüttel

An der Herzog August Bibliothek ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine auf zwei Jahre befristete Stelle für eine wiss. Hilfskraft (43 Stunden / Monat) zur Mitarbeit an einer Edition zu besetzen. Es handelt sich um eine Stelle im Projekt „Kommentierte digitale Edition der Reise- und Sammlungsbeschreibungen Philipp Hainhofer (1578-1647)“.

Die vollständige Ausschreibung findet sich unter:

http://www.hab.de/de/home/aktuelles/stellenangebote.html

Bewerbungsfrist ist der 15.06.

[...]

Quelle: https://dhd-blog.org/?p=9983

#SchlossGenuss – Drei besondere Gärten mit Genussfaktor

Derzeit läuft die spannende Blogparade #SchlossGenuss, die natürlich genau in unser Thema ...

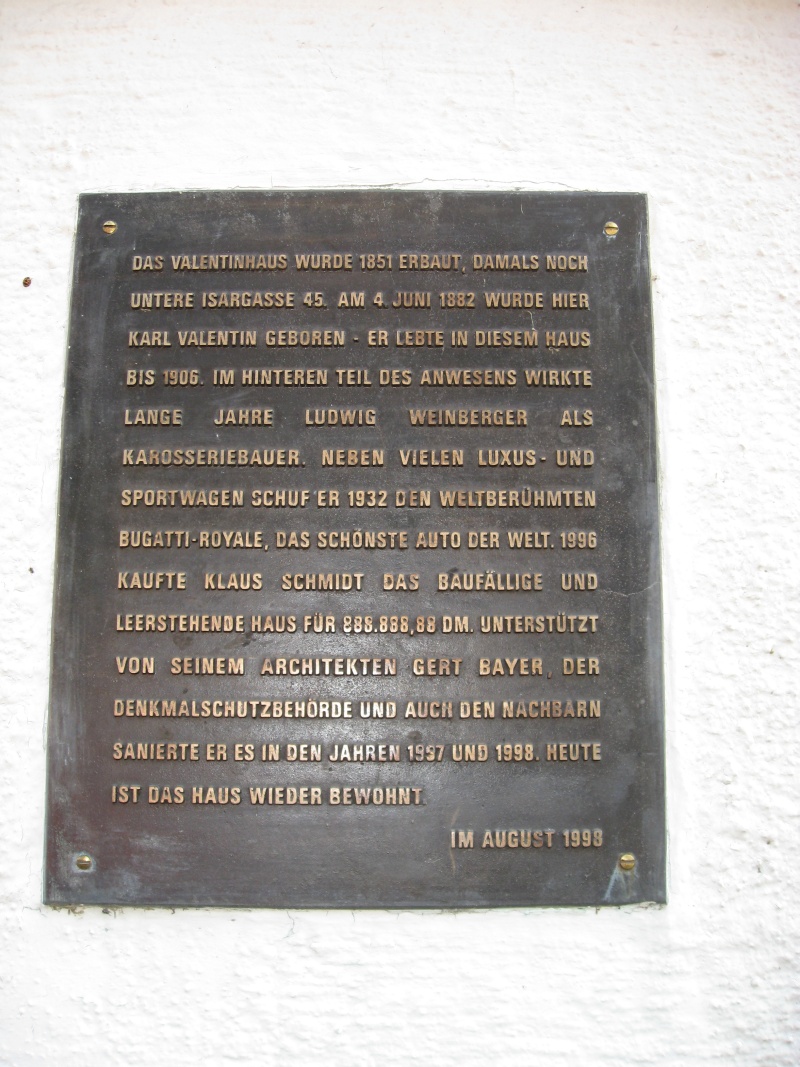

Happy Birthday, Karl Valentin

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022652669/

Happy Birthday, Karl Valentin

Quelle: https://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022652669/

Schöner leben nach dem Blog-Tod

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022652668/

Schöner leben nach dem Blog-Tod

Quelle: https://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022652668/

Was ist das Historische an historischen Romanen?

Es gibt einige Buchhandlungen, in denen findet man gar nicht mehr so viele Bücher. Sie wirken e...

Handschriften und Geschichte(n)

Eine Transkription ist mehr als eine ‚Umschrift‘ Ein Gastbeitrag von Dorit Schneider Aus...